大学章程中的修订条款研究

——基于对“985”大学章程文本的考察

张冉,王舒,马梦芸

·方略·

大学章程中的修订条款研究

——基于对“985”大学章程文本的考察

张冉1,王舒2,马梦芸3

(1.北京大学教育学院/教育经济研究所,北京100871;2.浙江大学党委办公室、校长办公室,浙江杭州310058;3.宾夕法尼亚大学法学院,美国费城,PA 19104)

本文以教育部网站公布的38所“985”大学的章程为考察对象,对大学章程中的修订条款进行编码和分析。章程是大学内部具有最高效力的宪法性组织文件。章程的修订关乎章程的持续效力,也是章程自我更新的手段。本文主张,大学章程需要明确章程修订启动的主体、条件和程序,而且其制度设计需要遵循合法性原则、合理性原则、程序正义原则和稳定性原则。章程的修订条款不宜放在附则中,应以专章来规定。

大学章程;修订;现代大学制度;程序正义;合法性原则

一、引言

大学章程的修订是指章程在正式施行之后,随着大学实际情况的发展与变化,特定的机构依照特定的程序,对章程文本进行更改或者补充,以提高和保障章程文本的现实适应性和准确性,发挥章程调整学校事务的基本功能。研究大学章程的修订对于保障大学章程的与时俱进和确保高校治理的“有法可依”都具有重要的理论意义。本文即以教育部网站公布的38所“985”大学的章程(国防科技大学这一军事院校的章程未在教育部网站上公布)为考察对象,对大学章程中的修订条款进行研究。

二、大学章程修订的原因

“一部可行的宪法,必须能够适当地反映制宪当时的社会政治状况和需要,然后宪法中的规定,才会为社会所尊重,才会有了法的尊严和作用。”[1]正如宪法修订的原因一样,适时对不符合社会现实的内容做出合理有效的调整,是大学对于作为其制度核心载体的大学章程予以修订的根本原因。

在大学内部,大学章程是学校的“宪法”或曰“最高法”;而在国家法律体系中,大学章程则不能违反其“上位法”。在我国,部属高校的大学章程最终皆由国家教育部核准后发布实施,在效力层级上高于教育部颁布的一般规范性文件,但是低于法律、行政法规和部委规章。因此,如果相关的法律、行政法规或部委规章发生变化,大学章程中违反相应新法规定的内容就应当予以修订。上位法的变化是大学对其章程予以修订的外在原因。

相对于西方国家,我国的现代高等教育仅有百余年的历史,章程的制定是一个探索的过程。而且,在教育部规定的章程提交最后时限的要求下,各学校章程制定须遵守外部确定的时间表,在时限前难免“冲刺制定”。在本文所考察的38所“985”大学的章程中,几乎所有章程都在相应条款的规定中借鉴或直接采用了《高等学校章程制定暂行办法》、《高等学校学术委员会规程》、《普通高等学校学生管理规定》等法律规范的相关表述,使得本应具体化的大学章程内容相对抽象,可操作性不强。在各校章程中,除序言、学校住所地、学校标识等内容外,章程规定的重合度较高,并没有从实质上改变“千校一面”的状况。与此同时,这38所高校的章程大多缺失有关章程实施的内容,没有规定实施或执行章程的机构和机制;其中绝大多数高校的章程对章程修订的程序都缺乏明确的规定;部分学校的章程还存在缺少责任机制和救济途径等诸方面的问题。章程内容本身的缺陷是大学对其章程予以修订的内在原因。

三、大学章程修订的原则

大学章程是大学的“宪法”,是大学治理的根本规则。为消除章程内容与社会现实或上位法不符的状况,在既有规定的基础上对大学章程进行修订,是实现大学自主办学、依法治校和学术自由的有效途径。因此,类比法律规范的修订,高校在对大学章程予以修订的过程中应当坚持以下原则。

(一)合法性原则

公立高校在对内行使管理权时,相对于被管理的师生员工具有行政主体的地位,相应的行为属于行政行为,应当遵循合法性原则或曰依法治校原则。合法性原则包括法律优先原则和法律保留原则①。法律优先是指法律优先于行政,行政行为或其他一切行政活动不得与法律相抵触。根据法律优先原则,高校对其章程的修订在程序和内容上都不得与法律、法规相抵触。法律保留是指对公民基本权利的限制或剥夺只能由立法机关通过法律的形式来进行,而不能仅仅由行政机关来设定,行政机关实施行政行为必须有法律授权。[2]我国《立法法》第8条可以被看作是法律保留的依据,但是该条对“只能制定法律”事项的列举中并没有包含受教育权,而存在“必须由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的其他事项”这一兜底条款。我国有学者主张,根据法律保留原则,学生和教师的身份、学位授予、职称评定等事项涉及其重要的基本权利,因此学校在大学章程的修订中不能在没有法律、法规先行规定的情况下对其自行予以设定。[3][4]尚需注意的是,公立高校作为独立的法人,不同于行政机关,大学在学理上具有自治权,因此对法律优先和法律保留两项行政法治原则的适用也并非绝对,可以具有一定的弹性空间。

(二)合理性原则

高校在对大学章程的修订中还需遵循合理性原则。合理性原则适用于一切为公共目的而授予自由裁量的权力领域,要求行使权力的主体在行为时要客观、适度、合乎理性。[5][6]公立高校具有公共性,为实现其教育目标,法律需要赋予高校一定的自由裁量权,授权高校对部分内部管理事项进行自主规定。在对大学章程的修订中,针对上文提及的弹性空间,学校可以自主决定并予以规范;同时,为了保障师生员工的权利,学校应当遵循合理性原则,遵循高等教育规律,从本校实际出发,作出合乎理性和符合比例原则的修订。[7]

(三)程序正义原则

章程作为大学的宪法性文件,只有通过正当公正的程序修订才能保障其权威性、参与性,也才能获得校内师生的普遍服从。[8]程序是交涉过程的制度化,其规制的重点不是决定的内容或处理的结果,而是“谁按照什么手续来做出决定”。[9]程序不仅具有实现一定结果的工具价值,公正合理的程序本身也是法治的应有之义。[10]大学章程在面对高教管理的诸种困境时,或许在价值和规范层面难以解决,但可以通过公正的程

序设计促进目标的达成。在大学章程的修订中,程序正义原则表现为以下要求。

其一,章程修订的全过程必须公开。公开是现代法治的题中之义,一方面能够保障相对人的知情权,另一方面也能够监督权力的行使,防止权力恣意。[11]大学章程作为大学的“宪法”,其修订涉及校内各方的基本权益。公开章程修订的提议、讨论、审议和审定等各项程序及其内容,保障利益相关方的知情和监督,有利于增强章程的权威性,提高章程修订案在校内的遵守程度。

其二,章程的修订要保障利益相关方的广泛参与和平等协商。程序本身就是一种民主的方式,其开放性的结构要求广泛的参与,从而克服理性不及的弊端,使选择的结果更具合理性。[12]法律规范的公益性程度越高,则其创制和修订程序在开放性和协商性程度等方面的要求就越高。[13]在大学内部,章程关涉每个成员的利益,无疑具有最高的公益性,因而其修订程序也应当广泛吸纳利益相关主体的参与;在外部,由于高等教育具有公共产品的性质,并且国家是公立高校的举办者,高等学校与政府和社会之间具有千丝万缕的联系,因而大学章程的修订也需要吸纳政府和社会人士的参与。[14]在利益相关方广泛参与的基础上,学校还需要在修订程序中搭建平等的协商平台,保障各方尤其是学生和教职工的意见得到同等的尊重。

(四)稳定性原则

大学章程是学校全局性、纲领性的文件,是学校的“基本法”,对师生员工和学校的发展具有重大影响。没有稳定性就没有法律,[15]大学章程的性质和地位决定了其应当具有较高的稳定性。[16]因此,为维护学校管理体制和运行机制的秩序,保障章程的权威性,学校对大学章程的修订应当审慎,不能过于频繁,并且应当在章程中明确规定启动章程修订程序的条件。

四、大学章程修订的启动

大学章程的修订会对章程内容产生实质性的影响,是广义的章程制定的组成部分。我国《高等教育法》第28条明确规定,大学章程中应当规定章程修改程序。可见,章程修改的权力和程序应当来自章程本身的规定。38所“985”大学的章程均对章程的修订作出了规定,并且都将章程修订条款置于章程附则中。启动程序是章程修订的前提,主要涉及启动的主体和启动的条件两方面。启动主体回答的是哪个部门或者哪些人员有权提议修订的问题,启动条件回答的是在什么情况下要进行章程修订的问题。

(一)启动章程修订的主体

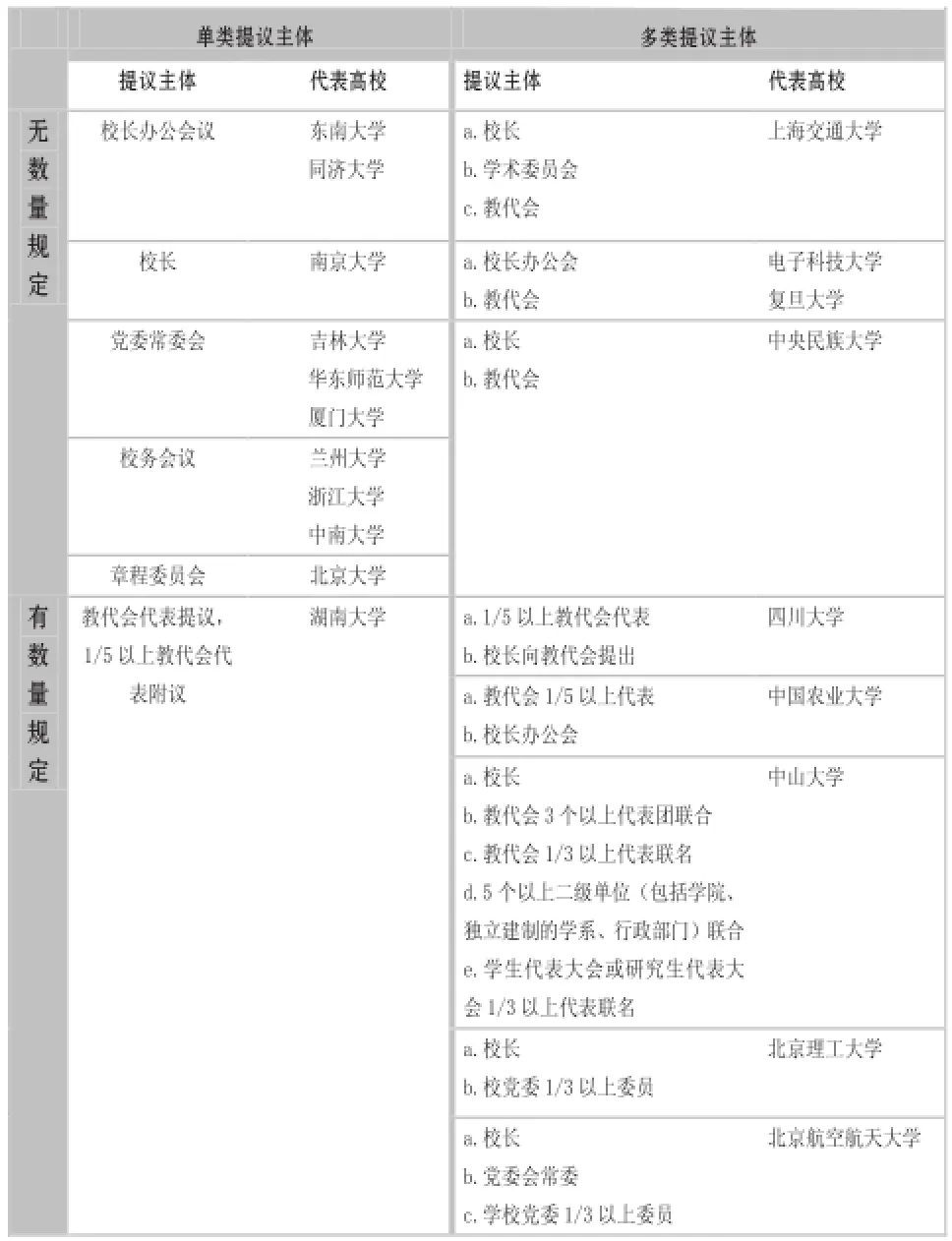

38所“985”大学中,共有20所大学的章程对启动章程修订的主体即提议主体作出了明确的规定(如表1所示),其中有权启动章程修订的主体主要包括六类。

表1 章程修订的提议主体

一是以校长为首的学校行政机构,如南京大学的校长、东南大学的校长办公会和兰州大学的校务会议。《高等教育法》第四十一条规定:“高等学校的校长全面负责本学校的教学、科学研究和其他行政工作”,“校长主持校长办公会议或者校务会议”,处理校长负责的有关事项。按照中共中央办公厅印发的《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》(2014),校长办公会议和校务会议都是“学校行政议事的决策机构”。“会议由校长召集并主持”;“会议议题由学校领导班子成员提出,校长确定”。

二是学校党委机构,包括党委常委会(例如吉林大学)和一定比例的党委成员(例如北京理工大学的校党委1/3以上委员),北京航空航天大学的章程则包含了党委常委会和1/3以上党委委员的两种情形。按照中共中央办公厅印发的《关于坚持和完善普通高等学校党委领导下的校长负责制的实施意见》(2014),学校的党委会“在党员代表大会闭会期间领导学校工作,主要对事关学校改革发展稳定和师生员工切身利

益及党的建设等全局性重大问题作出决策”。“常委会主持党委经常工作……常委会会议由党委书记召集并主持。会议议题由学校领导班子成员提出,党委书记确定。”

三是教代会或一定比例的教师代表。例如,上海交通大学的教代会,四川大学的1/5以上教代会代表,中山大学的1/3以上教代会代表或3个以上教代会代表团联合,湖南大学的教代会代表提议且有1/5以上教代会代表附议。四是学生代表。如中山大学规定,该校1/3以上的学生代表大会代表或研究生代表大会代表可以提议修改章程。五是二级学院。这方面的突出代表也是中山大学,该校五个以上二级单位联合则可以提议修改章程。六是根据章程成立的特别组织,以北京大学的章程委员会为代表。

上述提议主体又可以根据主体数量的多寡,分为单类提议主体和多类提议主体。前者是指章程仅规定一个特定主体启动章程修订程序,如《南京大学章程》仅规定章程的修订“应由校长提议”;而后者则是指章程规定两个或两个以上的主体都可以启动章程修订程序,如《上海交通大学章程》规定“由校长或学术委员会或教代会提议……启动章程的修订”。

本文认为,多类提议主体的制度设计优于单类提议主体的制度设计。提议是启动大学章程修订程序的第一步,设置科学的提议主体对提升大学章程的质量至关重要。在大学章程制定主体多元化的今天,[17]为了保障章程制定的民主性和科学性,提高利益相关方在大学活动中的参与程度,大学章程的修订作为广义上的章程制定的一部分,也理应由多类主体启动,从而体现大学发展的多元支持和多元价值,使各方主体的利益均能得到平等有效的反映。因此,大学章程仅授权某一特定主体作为章程修订的提议主体不利于实现高等教育法治化和民主参与,缺乏合理性。

此外还值得注意的是,章程修订的提议主体不宜与审定主体完全重合,提议主体至少要广于审定主体。在这20所大学的章程中,部分大学赋予了学校党委对章程修订的提议权,其中吉林大学、华东师范大学和厦门大学的校党委常委会还是章程修订的单类提议主体。同时,这些大学的章程还规定章程的修订由党委或其常委会审定。章程修订启动权和审定权的重合会导致“自己审定自己的提议”的局面出现,监督的缺失则可能无法保障章程修订的质量。另外,从修宪权能分散性的角度,在大学章程“由校长办公会(或党政联席会)审议,校党委审定”的情况下,仅由校长或校长办公会享有章程修订的提议权也是不妥的。

(二)启动章程修订的条件

在38所“985”大学的章程中,有5所高校的章程不仅对提议修订章程的主体进行了规定,而且明确规定了启动章程修订程序的条件,对章程修订程序的启动更为慎重和严格(如表2所示)。

表2 章程修订的条件

这些启动章程修订程序的条件主要包括两类:一是学校所依据的上位法发生重大变化;二是学校自身的宗旨、目标或体制发生重大变化。可见,一方面,大学章程修订程序的启动首先需出现前述章程修订的原因,即章程内容不再符合社会现实状况。另一方面,这5部章程中所列举的章程修订的启动条件,如学校分立、合并、终止或学校的办学宗旨、发展目标、管理体制发生重大变化等,都是现实中不常见的学校发展非正常状态。因此,这些条件的规定能够限制大学章程修改的频次,从而保障章程的稳定性。

本文发现,这5部章程在修订条件的表述上有所区别。《北京航空航天大学章程》规定,出现相应条件时学校“可以”对章程进行修订,说明此时修订程序的启用是任意性的而非强制性的,有权提起修订的主体可以启动修订程序也可以不启动。《浙江大学章程》和《北京理工大学章程》规定,出现相应条件时“应当”修订章程,说明此种情况下修订程序的启用是强制性的,有权提起章程修订的主体必须启动修订程序。《上海交通大学章程》和《中央民族大学章程》的相应表述中没有“可以”或“应当”,但根据立法语言文字的一般规则,规范中既无“可以”也无“应当”的,采“应当”之

意。换言之,这5所大学的章程在关于章程修订条件的规定方面,上海交通大学、浙江大学、北京理工大学和中央民族大学体现强制性规定的效力;而北京航空航天大学的章程在列举可能的启动条件后,将是否启动的酌定权赋予“学校”,同时并未明确学校的哪个机构或者决策机制,可能为日后的执行带来麻烦。

本文认为,大学章程应该明确章程修订的启动条件和启动程序。38所“985”高校的章程中仅有上述5部章程规定了章程修订的启动条件,绝大部分高校章程在这一内容的规定上是缺失的。没有启动条件的限制,大学章程的修订可能具有一定的随意性和频繁性,从而破坏章程的稳定性。此外,大学章程既是实体法,也是程序法;程序正义既为行政法治所要求,也为高校管理所必须。大学章程在以实体法形式确认高教管理组织规则的同时,也应当明示法律程序原则,并将其作为高校行为的基本规范。[8]修订的启动是章程修订程序的开端,修订启动条件的缺失即违背了程序正义原则。

五、大学章程修订的程序

大学章程核准生效后,随着社会的发展和大学内外环境的变化,必然会出现章程内容不适应社会现实或大学发展的情况。此时,学校可以启动大学章程的修订程序,由章程授权的特定主体遵循章程规定的程序,对大学章程的内容进行增删或修改等变动。虽然《高等教育法》将章程的修改程序规定为章程的必要记载事项,但对高校启动章程修订后的主体和程序事项未作规定,仅在第29条要求“章程的修改,应当报原审批机关核准”,其余的留待各高校在章程中自行决定。

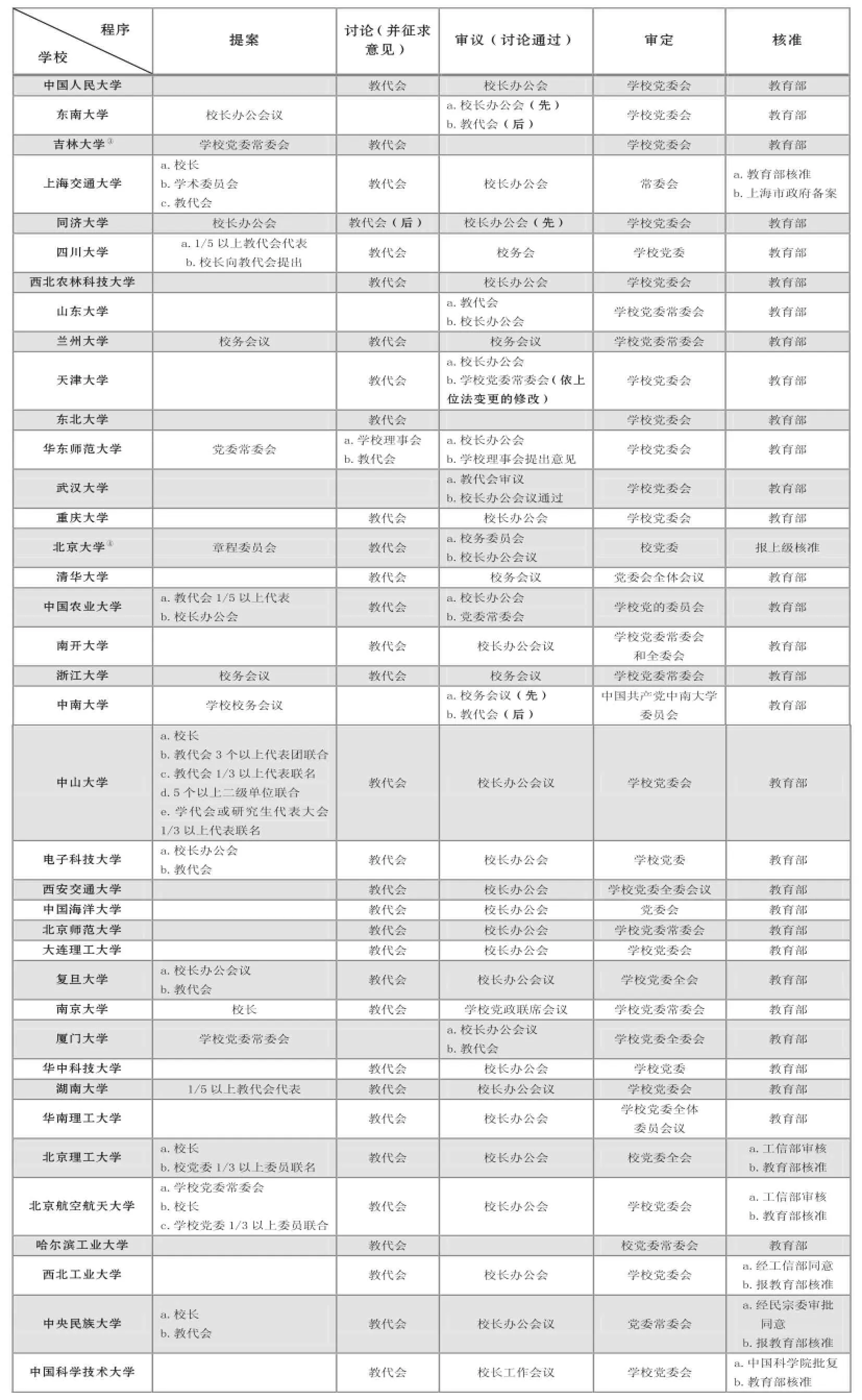

38所“985”高校的大学章程对章程修订程序的规定基本都与章程制定程序一致或类似,一般而言,需要经历特定主体提议、教职工代表大会讨论并征求意见、校长办公会议或校务会议审议讨论通过、学校党委审定和教育部核准五个阶段(表3总结了各校章程修订的基本程序)。例如,《华南理工大学章程》第90条规定:“本章程的制定和修改需提交学校教代会讨论并征求意见,由校长办公会议审议,并经学校党委全体委员会议审定后,报国务院教育行政部门核准。”再如,《四川大学章程》第118条规定:“学校章程的修改,需由五分之一以上的学校教职工代表大会代表提议,或由校长向教职工代表大会提出,章程修正案由教职工代表大会讨论,校务会审议通过、学校党委审定后,报教育部核准。”

从章程修订程序涉及的主体看,除了明确规定教育部的核准权外,这38所“985”高校基本都赋予了教职工代表大会、校长办公会或校务会议和学校党委参与章程修订的权力。部分高校还授权其他机构作为修订大学章程的主体,比如华东师范大学将学校理事会纳入章程修订的讨论和审议环节,北京大学授权章程委员会启动修订程序,南京大学引入学校党政联席会等。

类比修宪主体②,学校党委是章程的通过机关,其地位相当于“立法机关”,由制定机关来行使修订权,是对包涵修订权在内的广义上的制定权的体现;教职工代表大会代表着教师等学校主体的意志,这与修宪以国民意志为基础的做法相类似;依据章程成立的特别组织如北京大学的章程委员会,是专门成立的修订机关,其设置与专门的修宪机关类似。因此,这三类章程修订主体具有相当的理论合理性。而校长办公会议、校长、校务会议等行政管理机构应该是大学章程的执行和实施者,如果直接以修宪权的分配来类比的话,赋予校长办公会议、校长、校务会议章程修订权,相当于行政管理机构同时拥有了执行权和制定权。这僭越了章程制定部门的权限,违背了权力分立的原则,可能造成权力的滥用。不过,从我国高校党委领导下的校长负责制的管理体制来说,在教育部已经规定学校党委作为章程制定的最终审定机关的情况下,在我国高校教职工参与机制从制度和实践两方面都较为薄弱的背景下,赋予高校行政管理机关对于章程修改的审议权,也具有合理性。

此外,虽然各校都规定了多个章程修订主体,但从其发挥的作用来看,实际的权力还是集中于校长办公会议等行政管理机构和学校党委。教职工作为与大学章程关系最为密切的主体之一,基本仅享有建议权而无决定权;而大学最重要的另一主体即学生,除中山大学赋予其章程修订的启动权外,其余37部章程均未授权其参与章程的修订。在章程的修订程序中忽视教职工和学生的作用,无疑违背了高教改革依法治校和民主管理的要求。

从章程修订启动后的具体程序看,这38所高校基本都设置了讨论并征求意见、审议或讨论通过、审定、核准等五个阶段。其中,审议是高校决策机构对提案主体就章程修订提出的建议在学校内部征求意见,并最终审查通过的活动。[18]38所“985”高校的章程对章程修订的审议规定分为五类:一是由校长办公会或校务会议单独审议,如《中国人民大学章程》,此外《华东师范大学章程》在校长办公会的单独审议机制内还

增加了学校理事会提出意见的环节;二是由校长办公会和校务委员会共同审议,如《北京大学章程》;三是校长办公会与教职工代表大会共同审议,如《山东大学章程》,此外《东南大学章程》还规定了二者审议的先后顺序;四是由校长办公会和党委常委会共同审议,如《中国农业大学章程》,此外《天津大学章程》还明确规定党委常委会仅在章程依据上位法变更而进行修改时才享有审议的权力;五是由学校党政联席会议进行审议,如《南京大学章程》。

表3 修订章程的程序:“985”高校章程中的规定

核准是大学章程修订程序相对其他法律规范的修订较为特殊的步骤,大学章程的修订案需经章程原核准机关的核准方始生效。对38所“985”高校而言,教育部就是其章程的核准机关。根据《高等学校章程制定暂行办法》的规定,教育部对大学章程及其修订案的核准仅限于合法性审查,即不违背其他上位法律和政策的规定即可。虽然教育部的核准不能对章程修订案的具体内容进行直接的修改,但能够起到代表公立高校举办者对高校发展进行监督的作用,并且直接巩固和增强了大学章程及其修订案的合法性。

总体而言,这38所大学的章程都对章程修订的具体程序作出了较有现实性的规定,但同时也都存在规定过于笼统、明确性不足等缺陷。为了增加章程修订程序的可操作性和可监督性,这些学校的章程中应当明确规定章程修订各阶段的具体规则和表决通过的比例要求,以保障章程修订程序的合法性和可操作性。

六、结语

在知识经济的背景下,大学承载着越来越重要的使命。今天,大学制度已经到了重新解读和构建的时代。作为大学的“宪法”,大学章程是高校实现大学自治的实质性内容和结构性表征,[19]是现代大学制度的载体,是大学组织自我规范的权利基础。章程的修订是大学章程文本的重要内容,是大学章程制度的重要组成部分,也是建立健全现代大学治理的重要保障。为了顺应高等教育改革的浪潮,满足社会现实的发展需要,我们应当对大学章程修订条款的研究予以足够的重视,制定和完善大学章程修订的原则和程序,进一步推动现代大学制度的建设。

大学章程需要明确章程修订启动的主体、条件和程序。修订关乎章程的持续效力,也是章程自我更新的手段。章程是大学内部具有最高效力的宪法性组织文件,如果将大学看作一个系统的话,章程的修订就如同其中枢控制模块的自我调整机制。在大学内部,章程的修订具有“牵一发而动全身”的效果,章程需要保持一定的稳定性,不能动辄修订,也不能随意修订。章程在何时可以修订,什么人或者部门可以启动修订,通过什么程序进行修订,都必须由章程这部宪法性文件本身来规定,而且其制度设计需要遵循合法性原则、合理性原则、程序正义原则和稳定性原则。

笔者认为,章程的修订条款不宜放在附则中。从理论上说,修订条款作为章程这一内部宪法性文件的自我更新机制,是章程制度设计中的重要一环。章程本身无须规定其制定程序(否则就有“鸡生蛋还是蛋生鸡”的问题),但应以专章来规定章程修订,在不违反上位法的前提下,具体设定本校章程修订的启动条件、启动主体和一系列的修订程序。章程修订的制度设计本身就是大学内部民主管理的体现,是将章程中所规定的各种人员和部门权利动态化的过程。从现实情况来看,我国此轮高等院校的章程制定工作是在教育部制定了截止日期后纷纷完成的,很多高校都或多或少地进行了“冲刺制定”。在章程中系统规定修订条款就具有了更加强烈的现实意义。

事实上,一些高校在章程核准和公布后几年内就进行了章程的修订,北京大学就是其中一例。可以预见,如果高校和教育行政机关真正尊重章程的效力,大学章程的修订将成为常见的现象。我国高校的章程通常规定了学校各个方面的基本制度,可以说从教职员工的岗位聘用制度到校友会都有覆盖(例如有的学校章程以大量篇幅规定了本科生的书院制度),因此局部的制度变化就可能要求章程的修订。那么,修订事项无论大小,是否都需要经过教育行政部门的核准?如果修订事项本身就是大学自主管理的事项,是否还需要经过教育部的核准?这就涉及章程的内部效力和外部效力这一理论问题。按照《高等学校章程制定暂行办法》第29条的规定,章程修订案都应该“报原核准机关核准”。虽然《暂行办法》第31条规定,“对章程中自主确定的不违反法律和国家政策强制性规定的办学形式、管理办法等”,教育行政部门应当予以认可,但是核准毕竟是复杂的外部行政程序,对已确定属于高校自主权事项的核准既浪费行政资源,又不利于鼓励高校制度创新。部分基于这一理由,笔者一直主张,在章程制定过程中有必要区分解决外部关系的设立文件和解决内部机制的组织文件。[20]设立文件的效力高于组织文件,设立文件需要教育行政机关的审批或者核准,后者则交由学校的内部运行机制,否则将出现逆向选择问题——章程制定得越有特色,后期修订的行政成本越高。

注释

①参见吴庚:《行政法之理论与实用》(增订十三版),三民书局2015年版,第83-93页。

②目前世界各国普遍存在的修宪主体有四类:一是成立专门的修宪机关或议会进行审议,如瑞士、挪威等国家的宪法议会,具体负责宪法修订工作;二是以国民意志作为是否修宪的基础,实行国民投票制度,如法国、日本、奥地利、韩国等国家;三是立法机关作为修宪主体,世界上多数国家采用这种制度,代表国家有中国、德国等;四是联邦制国家中联邦的各个组成部分平等地参与修宪,如美国宪法第5条规定,国会在两院2/3议员认为必要时,应提出本宪法的修正案,或根据各州2/3州议会的请求,召开制宪会议提出修正案。参见李元起编:《中国宪法学专题研究》,中国人民大学出版社2009年版,第67-68页。

③在吉林大学,校长办公会议拟定修改草案。

④在北京大学,章程委员会起草修订案。

[1]荆知仁.宪法变迁与宪法成长[G].台北:国民大会宪政研讨会,1984:3.

[2]姜明安.行政法与行政诉讼法(第五版)[M].北京:北京大学出版社,高等教育出版社.2011:68.

[3]周光礼.高校内部规则的法理学审视[J].现代大学教育,2005(4):9.

[4]程雁雷.高校退学若干问题的法律探讨——对我国首例大学生因受学校退学处理导致文凭纠纷案的法理评析[J].法学,2000(4):59-60.

[5]罗豪才,湛中乐.行政法学(第二版)[M].北京:北京大学出版社,2010:26.

[6]张明新,谢丽琴.论自由裁量权膨胀条件下的“行政合理性”原则——兼论行政合理性原则在现代行政法中之地位[J].南京社会科学,2000(7):68-69.

[7]段海峰,吕速,李秋萍.大学章程的作用分析[J].长江大学学报,2008(5):289-290.

[8]湛中乐,徐靖.通过章程的现代大学治理[J].法制与社会发展,2010(3):121.

[9]季卫东.法治秩序的建构[M].北京:中国政法大学出版社,1999:21.

[10]罗传贤.行政程序法论[M].台北:五南图书出版公司,2004:6.

[11]朱新力,梁亮.在自由与限制之间——认真对待大学章程[G]//湛中乐.通过章程的大学治理.北京:中国法制出版社,2011:225-227.

[12]李建华.公共政策程序正义及其价值[J].中国社会科学,2009(1):66-67.

[13]罗豪才,宋功德.软法亦法:公共治理呼唤软法之治[M].北京:法律出版社,2009:248-249.

[14]湛中乐,谢珂琣.大学章程之制定程序[J].上海政法学院学报(法治论丛),2011(6):105.

[15]周永坤.法理学[M].北京:法律出版社,2004:371.

[16]陈立鹏.关于我国大学章程几个重要问题的探讨[J].中国高教研究,2008(7):21.

[17]苏宇.大学章程制定主体析论[G]//湛中乐.通过章程的大学治理.北京:中国法制出版社,2011:281-291.

[18]黄路阳,田建荣.高等学校章程的修改[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2008(9):33-34.

[19]曾长隽,胡劲松.论大学章程制定主体[G]//湛中乐.通过章程的大学治理.北京:中国法制出版社,2011:201-202.

[20]张冉.美国大学章程的类型化分析及其对我国高校章程制定的启示[G]//劳凯声.中国教育法制评论(第9辑).北京:教育科学出版社,2011:278-293.

An Analysis of the Revision Provisions in the Charters of Project 985 Higher Education Institutions

ZHANG Ran1,WANG Shu2,MA Meng-yun3

(1.Schoolof Education/Institute of Educational Economics,Peking University,Beijing 100871,China;2.Office of President,Zhejiang University,Hangzhou 310058,Zhejiang,China;3.School of Law,University of Pennsylvania,PA 19104,USA)

This paper explores the charter revision mechanisms of Chinese universities by carefully analyzing the charter texts of thirty-eight Project 985 institutions as they were published at the Ministry of Education website.University charters,like their organizational constitutions,have the highest authority within HEIs.Revision mechanisms representa renewing system for university charters.This paper argues thatuniversity charters shall,in a separate chapter,specify who or which body can initiate the revision process,under whatconditions,and through what process.Good charter revision mechanisms shall reflect the principles of lawfulness,fairness,procedural justice and relative stability.

University Charter;Revision;Modern University System;Procedural Justice;The Principle of Lawfulness

2016-11-11

教育部留学回国人员科研启动基金资助项目“中国高等教育大众化背景下的大学生权利意识研究”

张冉,1977年生,女,河北秦皇岛人,北京大学教育学院副教授,研究方向是教育法律、比较教育法律、研究方法;王舒,1991年生,女,浙江杭州人,浙江大学党委办公室、校长办公室督察室科员;马梦芸,1991年生,女,新疆乌鲁木齐人,宾夕法尼亚大学法学院法学硕士(LL.M.),研究方向是行政法、宪法、教育法。