魏忠贤“文盲”考辨

——兼论明代司礼监太监的学历要求

谢 盛

(武汉大学 历史学院,湖北 武汉 430072)

魏忠贤“文盲”考辨

——兼论明代司礼监太监的学历要求

谢 盛

(武汉大学 历史学院,湖北 武汉 430072)

不少人把天启年间的权宦魏忠贤视为目不识丁的文盲,这种说法其来有自,有一个长期形成的历史过程。事实上,这种说法并不准确。从明代言官奏疏的客观性、明清官修史籍在叙述魏忠贤故事上的流变以及史载万历、天启年间内书堂教育的体制等方面,可以看出魏忠贤并非文盲。魏忠贤“目不识丁”、“不识字”的文盲形象,是东林党对其进行的有意贬斥。这种形象被载入史书,得以定型并延续至今。事实上,魏忠贤具有一定的文化程度,并拥有在宦官教育机构内书堂学习的经历。尽管文臣经常攻击宦官掌权的成效与意义,但实际上明代自永乐以后,已逐步建立和完善了宦官的教育机构和相应制度,并施行于政治之中,成为一种用人的惯例乃至机制。

魏忠贤;文盲;内书堂;司礼监;宦官教育

作为晚明权宦,魏忠贤与其阉党集团,同东林党集团进行了激烈的政治斗争,并在天启中晚期占据上风,使东林党人遭致严酷打击。在魏忠贤得势期间,他几乎操纵了整个朝政,各地达官贵人争相为其建立生祠,媚称其为“九千岁”。

由于他当权后的种种劣迹,以及世人对“宦官”这一特殊角色天然的鄙视,致使他声名狼藉。不少学者将魏忠贤的发迹归因于他投机钻营、善搞人际关系,而忽略了其文化程度,甚至认为魏忠贤没有文化,是个文盲。孟森曾在《明史讲义》中提到:“忠贤不识字,不得为司礼,以客氏故,遂为秉笔。”[1]白寿彝也在其所编巨著《中国通史》中表示,“魏忠贤是北直隶肃宁县的一名无赖,虽目不识丁,但颇有心计。”[2]215后世学者沿续了这一说法,指出“一般入司礼监者须能读书识字,但魏忠贤目不识丁,之所以得入司礼监,乃客氏之助”[3]。“魏忠贤本人不识字,故只能掌东厂而不能为司礼监掌印”[4],“天启年间的魏忠贤就目不识丁”[5]等。另有一些历史爱好者也说:“每次有公文送到时,他都不看,因为他不识字。”“在文盲这一点上,魏忠贤是认账且诚实的”[6]。从学术界一直到整个社会,魏忠贤“不识字”这一说法,似乎成了主流声音,越来越被人所接受。

当前学界对宦官知识化的研究成果迭出,却鲜有人对魏忠贤文化程度进行专门的探讨。笔者目力所及,仅发现阳正伟在其札记《〈明史·魏忠贤传〉考疑一则》中对魏忠贤不识字这一说法提出过质疑[7],但其仅从晚明奏疏刻意贬低对方的风气出发,质疑史料所言魏忠贤不识字的客观性。囿于千余字的篇幅,探讨并不深入,实为遗憾。

笔者认为,对魏忠贤是否“文盲”一事的考订,不仅关乎他一人的经历,而且涉及执掌话语权的东林党人对魏忠贤的好恶和评价,更涉及到对晚明教育制度和政治制度是否崩解的认识,即晚明是否真的像东林党和其他士大夫们所形容的那样不遵制度和混乱无序?因此,弄清这一问题,其事非细。

一、魏忠贤被斥为“文盲”的历史过程

笔者通过史料的梳理与考察,发现魏忠贤被斥为文盲其来有自,经历了一个复杂的过程,形成了三个明显的阶段。

第一阶段,天启四年前后,以周宗建发端,由杨涟触发,东林党众口一词地贬斥魏忠贤“目不识丁”。

最早弹劾魏忠贤的是东林党人御史周宗建。天启二年五月,周宗建上疏参其“目既不识一丁,心复不谙大义”[8]1083。天启四年六月一日,左都御史杨涟弹劾魏忠贤24宗罪,指出魏忠贤恩荫和安插的魏良卿、魏良弼、魏良材、魏希孔、傅应星等人“目不识丁”[9]642。此疏一上,引发了东林党对魏忠贤铺天盖地地声讨,“继涟上疏者百有余人”[10]266。众人重拾周宗建的观点,斥责魏忠贤“目不识丁”。刑科给事中顾其仁上疏,指斥“忠贤目不识丁,形人心兽,纲常伦理从不晓为何物”[11]48。浙江道御史房可壮也奏称:“盗权窃柄、欺君蠧国如东厂之魏忠贤,目不识丁,心原无血,质蠢性狠,气雄胆粗”[11]59。南京礼科给事中杨栋朝弹劾魏忠贤时称其“奈何目不识丁、腹饶有剑”[11]114。兵部武选司主事钱元悫继而上奏,说“忠贤以葑菲之材,供缀衣之役,先帝念其服勤左右,假以事权,第出身微细,目不识丁,不明上下之定分,未知祸害之倚伏”[11]288。喻思恂也上疏斥责“忠贤品流卑贱,心性贪残,目不识丁,巧能饰诈”[12]。

第二阶段,以思宗即位、魏忠贤失势为契机,引发东林党和整个社会对魏忠贤的声讨,“目不识丁”、“不识字”之说重新泛起。

崇祯元年正月,给事中汪始亨在弹劾阉党成员兵科给事中李鲁生时,诋斥他“大肆辱誉之《乡试录序》以取悦于目不识丁之魏忠贤”[13]。乔若雯也在《巨奸始祸疏》中称“逆珰魏忠贤一不识字之寺人耳”[14]。在清算魏忠贤时,曾于天启六年正月任《三朝要典》副总裁的杨景辰,反过来否定此书,并直接攻击“逆珰目不识丁,安识孝慈为何物”[15]858。其后,孙承泽也说“逆阉目不识字,试录进呈不知云何。其党持以语阉,因切齿公”[16]。

在东林党的影响下,舆论一致谴责魏忠贤及其阉党的罪行,斥魏忠贤“目不识丁”、“不识字”。崇祯初,被视为魏忠贤余党的刘若愚下狱,他在狱中著书写道:“逆贤不识字,从来不批文书,不轮流该正,然颇有记性,只在御前赞扬附和,植党狥私,或危言冷语挑激圣怒。”[17]66明末秦元方在《熹庙拾遗杂咏》中称:“忠贤目不识丁,常能强记。日奏某票宜仍,某票宜改,一一不误。”[18]

第三阶段,明末迄清的史书开始接受魏忠贤“目不识丁”的说法,东林党奏疏中的政治词汇渗透进晚明史书中。

首先,明末清初的野史和笔记,将东林言官的弹奏之辞“目不识丁”写进魏忠贤的传记。晚明朱长祚在《玉镜新谭》中称:“万历中,肃宁人魏忠贤者,初名进忠,巿井一亡赖耳,形质丰伟,言辞佞利,目不识丁,性多狡诈,然有胆气。”[19]2《花村谈往》卷一《魏客始末》称:“魏忠贤,初名进忠,河间府肃宁人。少黠慧,善赌博,喜驰马,能左右手彀弦。目不识丁,亦有胆,遇事擅用。”[20]

其次,清代纪传体和纪事本末体史书,前后相沿,将魏忠贤塑造成“目不识丁”和“不识字”的文盲形象。清初张岱将“目不识丁”直接写入顺治十一年成书的《石匮书·魏忠贤传》中,认为魏忠贤“目不识丁,然有胆力,能决断,顾猜狠自用,喜事尚谀”[10]265。至康熙初,谷应泰邀请张岱参加其主持的《明史纪事本末》撰写时[21],张岱又将“目不识丁”写入该书[22]。同时代的查继佐,将明人刘若愚的说法搬入其书《罪惟录》中,称魏忠贤“不识字,猜狠自用,人多以儍子目之”[23]450。并说:“天启元年冬,升忠贤秉笔。秉笔不识字,历朝无之。穆庙孟冲、神庙张明及忠贤、孙暹、王朝辅数人而已。”[23]451

再者,清修纪传体官史《明史》,也接受了魏忠贤是文盲的说法。《明史》历经几个版本,现存第一个版本是万斯同主修的《明史》,该书将魏忠贤“目不识丁”直接写入《魏忠贤传》和《崔呈秀传》中。前者称魏忠贤“虽未尝识字,而粗有胆力”[24]412;后者称“忠贤目不识丁,呈秀教之修《三朝要典》,红丸、梃击、移宫指为杨、左诸人罪案”[24]342。现存第二个版本是王鸿绪的《明史稿》,其中云:“忠贤寻自惜薪司迁司礼秉笔太监兼提督宝和三店。贤不识字,例不当入司礼,以夤缘得之。”[25]现存最后的版本是张廷玉等人所编的《明史》,其《魏忠贤传》沿袭了万斯同和王鸿绪的说法,甚至文字都大同小异:“忠贤寻自惜薪司迁司礼秉笔太监,兼提督宝和三店。忠贤不识字,例不当入司礼,以客氏故,得之。”[26]7816由于张廷玉版《明史》被列为二十四史,影响极大,因此魏忠贤的“文盲”形象传播甚广。

最后,同时期修纂的编年体著作,也将魏忠贤塑造成“不知书”、“不识字”和“目不识丁”的文盲。张廷玉等所编《通鉴纲目三编》,在天启元年五月的纲文“魏忠贤阅章奏”后,用目文作了解释:“忠贤不知书,颇强记,猜忍阴毒,好谀,帝深任信用司礼监。王体乾及李永贞、石元雅、涂文辅等为腹心,凡章奏,永贞等先阅视钤识欵要,白忠贤议可否,然后行。”[27]朱国标《明鉴会纂》也说:“忠贤初名进忠,肃宁人,少黠慧无藉,好酒善啖喜驰马,能右手执弓,左手彀弦,射石多奇中。目不识丁,而有胆力,猜狠自用。”[28]陈鹤《明纪》载:天启五年四月己亥,“忠贤不识字,王体乾、李永贞等为之谋主。遇票红文书及改票动请御笔,体乾独奏忠,贤默然也。”[29]

在历经这三个阶段后,魏忠贤的文盲形象基本成型,被史书固化,进而影响到现代学人对他的判断。

那么,魏忠贤真的目不识丁吗?事实并非如此。

第一,周宗建作为最早称魏忠贤目不识丁之人,在上疏后立刻遭到了魏忠贤的否认。据《倪文贞集》载,疏上后,“忠贤恚甚。会上御经筵,讲读竟,忠贤睅目语阁臣:‘即御史疏千人所指,目不识丁,此何语也?’时首辅为叶公向高从容言:‘是言官也,岂当深咎!’忠贤意稍解”[30]。魏忠贤敢于执疏质问阁臣叶向高,说明他是有底气的,而叶向高也向他解释,说他“目不识丁”的人是“言官”,意思是言官说话过激很正常,于是魏忠贤怒气始消。另据《明书》记载,魏忠贤向叶向高反驳自己“目不识丁”时,周宗建亦在场,“时上御文华殿日讲,宗建应侍班,方撤讲,忠贤狺暴指詈,晓晓辩‘目不识丁’语,狂告号奔,直达御座,愿乞为僧。上为动容,命杖宗建一百于朝。辅臣叶向高等力救获免”[31]。如果情况属实,则更能说明魏忠贤的理直气壮。虽然周宗建骂魏忠贤“目不识丁”,但由于只是言官的意气之见,故而他的这一说法,直到杨涟弹劾魏忠贤之前,无人响应。

第二,最痛恨魏忠贤、吹响声讨号角的左副都御史杨涟,在状告魏忠贤的奏疏中,只攻击魏忠贤恩荫和安插的魏良卿、魏良弼、魏良材、魏希孔、傅应星等人“目不识丁”[9]642,仅称魏忠贤本人“非能通文理”[8]2387,意在说明魏忠贤文化程度不高,并无指其文盲之意。此疏上呈后,杨涟被阉党反诬受贿,下狱拷打致死。很明显,杨涟在孤注一掷的奏疏中,绝不可能讳言魏忠贤是文盲的事实,因此他关于魏忠贤“非能通文理”的说法,较之周宗建所言“目不识丁”更为公允,合乎实际。

此外,万斯同虽在《明史》的《魏忠贤传》《崔呈秀传》中称魏忠贤“未尝识字”和“目不识丁”,然而却对这一说法仍有保留。他在《王体乾传》中只称:“忠贤虽总揽朝政,而不谙文字,体乾居内直房,日夜引李永贞辈为忠贤谋主。”[24]418谙即熟悉、精通之意,“不谙文字”意为不精通文字,与“不识字”有本质的区别。这其实佐证了杨涟所言“不通文理”的说法。

第三,认为魏忠贤“目不识丁”或“不识字”的说法,都是东林党人在周宗建和杨涟弹劾魏忠贤后所提出,当时正处在东林党与阉党的激烈争斗中,不免带有强烈的个人意气。他们不仅痛斥魏忠贤是文盲,还谩骂其为禽兽。如杨栋朝在斥责魏忠贤“目不识丁”时,称他是“畜豺狼于几席,置蜂虿于股掌”,指斥“逆珰恶贯已盈”[11]114。又如顾其仁在攻击“忠贤目不识丁”时,称其“形人心兽”,“真虎真狼”[11]48。再如房可壮在抨击魏忠贤时,骂他“心原无血,质蠢性狠”[11]59。还如陈良训在弹劾魏忠贤时,称他“为封豕长蛇,毒流中外”[11]41。这些近乎谩骂的评价,缺乏理性,难以取信。正如阳正伟所言:“当时存在一种政治风气,一些官员为达到某种目的,对政敌的弹劾之词往往不乏夸诞、虚妄甚至污蔑之处”,“‘不识字’一类的话语也常见于当时人们之间的互相诋骂”[7]。因此,这种流行于晚明的意气之见,并不能证明魏忠贤目不识丁。

刘若愚虽为魏忠贤手下的宦官,但其身陷囹圄,在清算阉党的恐怖氛围下,只能按东林党人的口径书写魏忠贤的形象。因此刘若愚在《酌中志》中有关魏忠贤不识字的描写,同样有失公允。

第四,明代中后期是知识普及的时代,宫廷教育尤为发达,如果不识字,很难进入权力中枢、操弄权柄。隆庆六年五月,穆宗临死前“强起,臣(冯保)等俱跪御榻前,两宫亲传懿旨:‘孟冲不识字,事体料理不开,冯保掌司礼监印!’”由于孟冲不识字,而冯保则于“嘉靖十五年蒙选入内中馆读书”[32],因此成为顾命内臣,孟冲则被淘汰。

二、魏忠贤内书堂的出身和非文盲的史证

魏忠贤非但不是文盲,还进入过宦官教育的专门机构——内书堂学习,文官沈氵隺曾担任过他的老师。据张廷玉《明史》载:“故事,词臣教习内书堂,所教内竖执弟子礼。李进忠、刘朝皆氵隺弟子。李进忠者,魏忠贤始名也。”[26]5767进士出身的沈氵隺于万历二十六年正月被任命为内书堂教习,“编修韩爌,简讨朱国祯、沈氵隺教内府司礼监书堂”[33]5929。二十九年十二月,沈氵隺转任“管理文官诰敕”[33]6846,离开内书堂。魏忠贤应该是在这期间与其结下师生之缘的。

魏忠贤是沈氵隺的学生,还有旁证可资。根据明代的政治惯例,内书堂的翰林老师与其宦官学生之间,经常建立一种政治同盟,互相支持甚至统一行动。正因这层师生纽带,沈氵隺成为较早与魏忠贤结盟的大臣,史籍揭示了他们紧密的关联,表现在三个方面:其一,在军事上,魏忠贤与沈氵隺互相支持设立内操。“忠贤乃始劝帝选武阉、练火器、设立内操,密遣掌班刘荣结阁臣沈氵隺为援”[24]412。其二,在政治上,魏忠贤与沈氵隺共同打击异党,遇政见不合者,魏忠贤便与“沈氵隺交搆陷之削籍去”[15]824。其三,沈氵隺被言官弹劾,多因其与阉党交通。“给事中惠世扬、周朝瑞,御史江秉谦等劾沈氵隺交通阉人,弄兵大内”[34]。所谓交通阉人,便是指与魏忠贤勾结。由此可见,魏忠贤实为受过内书堂正规教育的宦官,他的老师就是沈氵隺。

既然魏忠贤是内书堂的学生,那么我们根据内书堂的教育制度和教学状况,来探讨一下魏忠贤所受到的教育及其文化程度。

第一,魏忠贤进入内书堂的年龄。欧阳琛指出:“明内府的内书堂,隶属于司礼监,是一所专门培养幼年内侍的学校。”[35]据晚明史玄记载,“内书堂,宣德中创建,以教内臣读书。选年十岁上下者充补,始自大学士陈山为之师”[36]。由此可知,内书堂一般选取十岁左右的幼年宦官进行教育。前面指出,魏忠贤的老师沈氵隺于万历二十六年正月被任命为内书堂教习,二十九年腊月转任管理文官诰敕。如果以沈氵隺入教内书堂的万历二十六年为魏忠贤入内读书时间计,则魏忠贤是在30岁那年进入该书堂学习,综合杨涟疏中“中年净身”入宫的说法,魏忠贤30岁前后进入内书堂的可能性较大。显然,他属大龄学员。

第二,魏忠贤在内书堂的学习年限。明代绝大多数宦官学员在内书堂学习时间为2至3年。梁端洪熙元年(1424年)“选入内书馆读书”,宣德二年(1427年),选入司礼监办事[37]83。高凤景泰七年(1456年)“始受学内书馆”,天顺二年(1458年)负责管理司礼监书札[37]123。董让景泰七年“选充掖庭内侍,内馆肄业”,天顺二年,选入司礼监书办[37]125。房懋正统十三年(1448年)“诏选司礼监内书馆读书,授学于翰林院学士”,景泰元年(1450年)“进阶长随”[37]127。王佑成化二十三年(1487年)“选入司礼监书堂,受翰林儒臣业”,弘治三年(1490年)“供事六科廊”[37]140。孙彬弘治十四年(1501年)稍后“随入内书馆读书”,弘治十六年“遂得司礼监写字”[37]169。冯保也是“嘉靖十五年蒙选入内中馆(即内书堂)读书,十七年钦诏拨司礼监六科廊写字”[38]1913。以上是在内书堂学习2至3年的例证。此外,也有部分宦官学习时间较长,为4到10年不等[37]。作为大龄学员的魏忠贤,学习时间应该不会过长,2到3年的可能性较大。

第三,魏忠贤在内书堂的学习内容。内书堂的主要功课是背书、号书(在书上做标记)、判仿(仿照内阁票拟,代皇帝批红),判仿需要发给每人一大张印刷的仿影以便练习。总之,其教学内容是课本的背诵和应用文的练习,这些训练对魏忠贤日后掌理政局应当有所裨益[39]。学习教材有《百家姓》《千字文》《孝经》《大学》《中庸》《论语》《孟子》《千家诗》《神童诗》等。教过内书堂的文官黄凤翔说:“若辈所诵读,不过《语》《孟》《学》《庸》。”[40]此外,有志向的宦官,另有自己私下确定的读书目标和课外读物。据刘若愚称:“凡有志官人,各另有私书自读。”[17]97宦官学习的内容,还有《内令》,可能是有关宦官需要遵守的规定和法令[41]。

第四,魏忠贤在内书堂学习的效果。内书堂课堂人数众多,据刘若愚谓:“凡奉旨收入官人(即宦官),选年十岁上下者二三百人,拨内书堂读书。”[17]97两三百学员应属大课堂教学,且未实行按照学员年龄段分层施教。魏忠贤以30岁左右入学,学习成绩如何,史书并没有明确记载,但绝对不会“目不识丁”和“不识字”。因为内书堂的学习有一定的强迫性,教学比较严格,经常对不认真学习的学生处以严厉的惩罚,“凡背书不过、写字不堪或损污书仿,犯规有罪者,词林老师批数目,付提督责之。其余小事,轻则学长用界方打,重则于圣人前罚跪,再重扳着几炷香,扳着者向圣人前直立弯腰,以两手扳着两脚,不许体屈,屈则界方乱打如雨,或一炷香、半炷香,其人必眼胀头眩,昏晕僵仆,甚而呕吐成疾者”[17]97。在如此严厉的监管体制下,魏忠贤绝不可能完全不听讲、不学习,“目不识丁”的可能性甚微。只是由于年龄偏大,对知识的记诵能力会逊于其他学员。

那么受过内书堂教育的魏忠贤,文化程度究竟如何?笔者根据史实考证发现,魏忠贤既能阅读,又能书写,并非人们所贬斥的那样是个文盲。

首先,魏忠贤会读。据载,崔呈秀为打击东林党、讨好魏忠贤,曾造《点将录》传进,魏忠贤“阅之,喜曰:‘崔家爱我,替我出气报仇也!’奉为圣书”[24]342。另有史料记载:“天启中,一巡按为逆珰造祠,楹柱题语云:至圣至神中乾坤而立极,允文允武并日月以常新。因录其词以献,忠贤读之不解,问左右何事说黄阁老?盖立极,黄阁老名。”[42]魏忠贤虽误解了立极的含义,但仍能将此对联读个大概,这大致符合他的文化水平。又据刘若愚《酌中志》称,每日通政司将封本送到司礼监文书房,其中的会极门封本,“虽众官大殿内看过,尚恐未遍未详,捧匣者又自日暮为始,先到日精门体乾直房,次到西南摈角逆贤直房,次过月华门到梁栋直房,到石元雅直房,到涂文辅直房,次再过仁荡门到李永贞直房,各家都有经管文书识字官人如若愚之类者,立于案傍,一本一本打发。各家本管公公细查看,或延至二更三更始完”[17]66。根据文意,此处“各家本管公公”应该是指王体乾、魏忠贤、梁栋、石元雅、涂文辅、李永贞诸人。于此可见,像刘若愚之类的文书官处理完封本后,魏忠贤最后还是会过目的。

其次,魏忠贤能写。据史料记载,魏忠贤多次上过奏疏,从光宗泰昌元年便开始了。据《酌中志》载,石元雅“泰昌元年十一月,逆贤奏升司礼监,历任文书房,升秉笔”[17]84;赵秉彝“泰昌元年冬,逆贤奏升司礼监”[17]88;金良辅“泰昌元年冬,逆贤奏升司礼监,任文书房”[17]89。这些记载,均用了“奏升”,即魏忠贤通过上奏,将其擢升。天启四年二月壬寅,“东厂太监魏忠贤奏减香品,从之”[43]。天启六年闰六月,魏忠贤曾撰长达1019字的奏疏,对霸占黄山木植资源的吴春养、吴君实等进行控诉,从文字上来看,并非口语,而是书面语,不可能是“口奏”、“面奏”。此奏疏水平虽然不如翰林院文臣高,但也比较流畅,能够讲明问题。这篇奏疏载于《两朝从信录》中,开篇明谓“东厂魏忠贤奏曰”[44]。如果说以上奏疏尚有代笔之嫌,那么魏忠贤在危急存亡之时所上奏疏则更加可信。当杨涟弹劾魏忠贤后,后者立刻上疏自辨。这份奏疏被称为“忠贤自明之疏”[11]114。思宗即位后,魏忠贤连上数封奏疏以求自保。如他上奏要求收回家属爵位并上缴诰劵田宅,“司礼监太监魏忠贤奏为世爵成命未收事”、“司礼监太监魏忠贤奏为恭谢天恩事”[19]109。他还上疏称病辞职。熹宗崩后,“东厂太监魏忠贤疏奏患病不能供职事”[45]。显然,在此紧要关头把奏疏托付他人撰写,是不稳妥的。

通过上述论证,可知魏忠贤受过内书堂的教育,有一定的文化程度,能读会写,但水平不高,且怠于亲自阅本和指示,常让手下宦官代阅,自己最后过目。但一些命运攸关的奏疏,还是会亲自把控。

三、魏忠贤未破司礼监太监需有内书堂学历的惯例

证明魏忠贤非文盲,并非为其个人翻案,而是要探讨晚明作为国家最高权力机关的司礼监太监(内相)与内书堂学历之间的关联及其相应的惯例或制度问题。魏忠贤并非以文盲身份跻身司礼监,而是拥有了内书堂的学历及“文凭”。在明代,司礼太监需有内书堂的学历,已经成为惯例,而魏忠贤显然未打破这一惯例。欧阳琛指出:“这所学校(内书堂)实际上是以后司礼监主要官员的养成所。它的设置和影响,直接关系到明代中枢体制的构成。”又指出:“出身内书堂的内侍后来成为司礼权要的为数甚多。”[35]

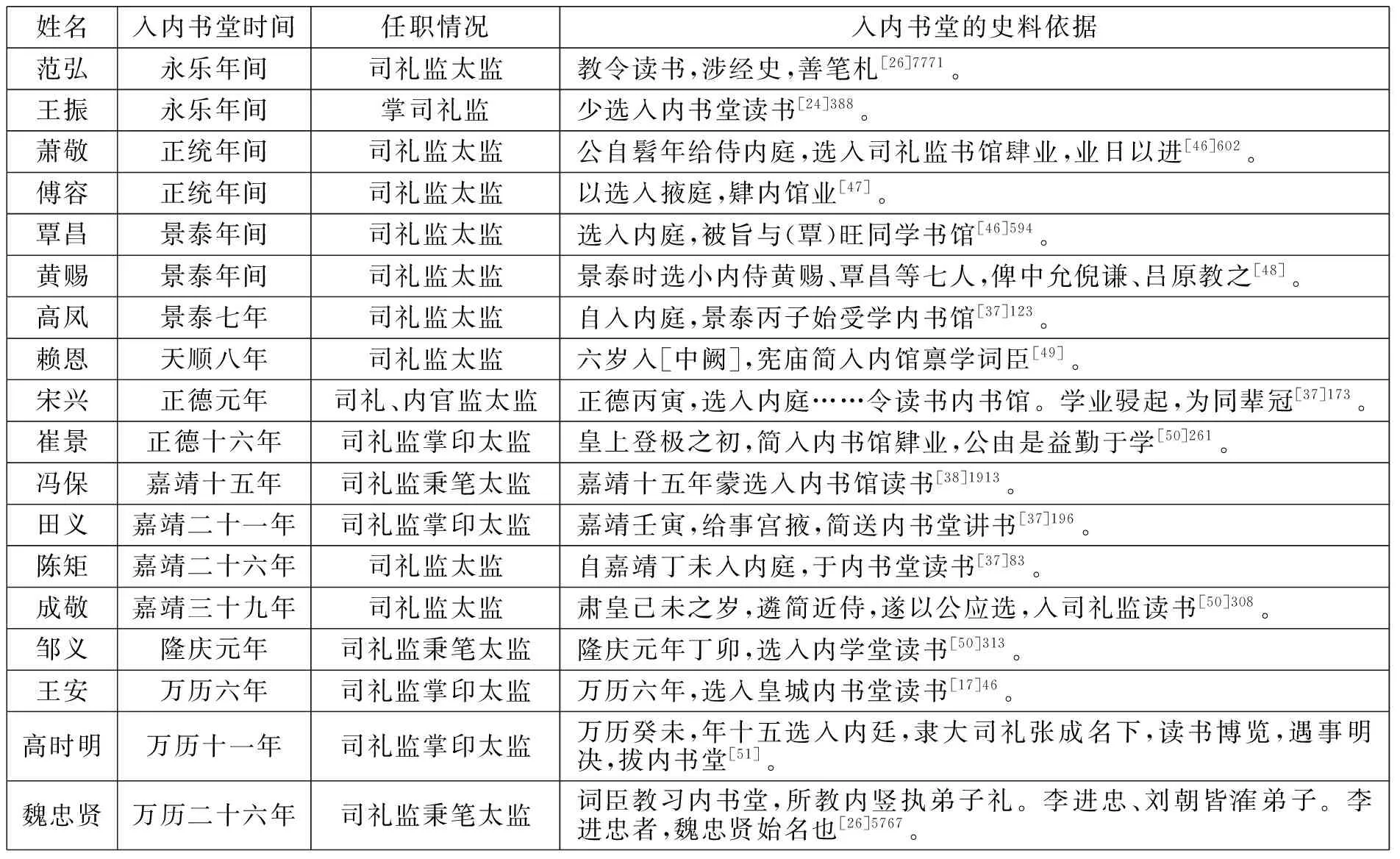

司礼监作为明朝内廷特有的宦官机构,位居内务府十二监之首。明中叶以后,权力渐大,内阁大臣的“票拟”常由司礼监秉笔太监代行“批红”。笔者在可掌握的史料中,统计了明代页司礼监太监的受教育情况(详见下页表1)。

首先说明,此表仅仅是就现存史料作出的统计,事实上,太监虽然政治地位高,但社会地位低,愿意为之作传或墓志铭的人并不多,故有不少受教于内书堂的太监未能获载,故本表为不完全统计。

如表所示,从永乐至万历年间,有史可稽的出身内书堂的司礼监太监共有18位。内书堂的学历(指学习经历)俨然成为入选司礼监太监的惯例,甚至成为一种隐形制度。没有这种经历,要入司礼监成为秉笔或掌印太监,是很困难的。并不是说,只要钻营溜须,文盲也能成为司礼监太监。虽然魏忠贤善于投熹宗所好,但若无内书堂的经历,恐怕也难入司礼监。尽管他入宫时已是中年,仍然进入内书堂学习,这才换取了得以晋升司礼监的资格。

需要辨明的是,刘若愚在《酌中志》中声称:“凡不识字而躐跻秉笔者,穆庙时孟冲、神庙张明、先帝时魏忠贤、孙暹、王朝辅五人而已。”[17]73又强调:“凡不识字而秉笔者,穆庙时孟冲、神庙时张明、先帝时魏忠贤、王朝辅,止四人耳。”[17]202刘若愚将内书堂出身的魏忠贤与其他几位不识字而任秉笔太监的人相提并论,就是为了适应崇祯时清算魏忠贤的政治运动,是狱中自保的结果。明代不识字而升秉笔者或亦有之,但并非主流,故查继佐在延袭刘若愚之说、贬斥魏忠贤等少数太监为文盲的同时,也承认“秉笔不识字,历朝无之”[23]451。

表1 明代司礼监太监受教育情况

四、结语

根据以上论证,可以得出以下三点结论:

第一,魏忠贤“目不识丁”、“不识字”的文盲形象,是东林党斥责阉党首领魏忠贤的一种政治贬斥。这种说法在崇祯即位、阉党遭到清算时,几乎成为全社会的“共识”,被写入史书,得以定型,延续至今。

第二,魏忠贤拥有宦官教育机构内书堂的学历,从而获得了升任司礼监太监的资格。尽管文臣经常攻击宦官掌权的成效与意义,但实际上明代自永乐以后,已逐步建立和完善了宦官的教育机构和相应制度,并施诸于政治之中,成为一种用人的惯例乃至机制。

第三,魏忠贤具有一定的文化程度,属于经历过正规宫廷教育机构培养的“知识型”宦官。在明代整个宫廷教育水平较高的背景下,纯粹的文盲难以操纵国家政治,掌握最高权力。虽然魏忠贤身边有王体乾、李永贞这样文化水平较高的幕僚为之参谋,但如果他本人目不识丁,则易被身边人所操控。毕竟在云谲波诡的晚明政坛,只有亲自阅读和撰写重要文书,才能保持自身的判断力,以此立于不败之地。

[1]孟森.明史讲义[M].上海:上海古籍出版社,2002:303.

[2]白寿彝.中国通史:第九卷[M].上海:上海人民出版社,2015:215.

[3]傅同钦.魏忠贤乱政和客氏[J].故宫博物院院刊,1981(3).

[4]方志远.论明代宦官的知识化问题[J].江西师范大学学报,1989(3).

[5]吴仕伟.明代宫廷教育研究[D].长沙:湖南师范大学硕士学位论文,2009:65.

[6]当年明月.明朝那些事儿[M].北京:中国海关出版社,2010:256.

[7]阳正伟.《明史》考疑一则[J].书品,2009(2).

[8]“中央研究院”历史语言研究所.明熹宗实录[M].台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[9]杨涟.杨大洪先生文集[M]//王锺翰,主编.四库禁毁书丛刊:第10册.北京:北京出版社,2005:9.

[10]张岱.石匮书,石匮书后集:第3册[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[11]金日升.颂天胪笔[M]//王锺翰,主编.四库禁毁书丛刊:第6册.北京:北京出版社,2005.

[12]黄廷桂,张晋生,等.雍正四川通志[M]//永瑢,等.文渊阁四库全书:第561册.台北:台湾商务印书馆,1986:447.

[13]孙承泽.山书[M].杭州:浙江古籍出版社,1989.

[14]唐执玉,李卫,等.雍正畿辅通志[M]//永瑢,等.文渊阁四库全书:第506册.台北:台湾商务印书馆,1986:216.

[15]高汝栻.皇明续纪三朝法传全录[M]//顾廷龙,主编.续修四库全书:第357册.上海:上海古籍出版社,1996.

[16]孙承泽.畿辅人物志[M].北京:北京出版社,2010:169.

[17]刘若愚.酌中志[M].北京:北京古籍出版社,1994.

[18]秦元方.熹庙拾遗杂咏[M]//王锺翰,主编.四库禁毁书丛刊:第55册.北京:北京出版社,2005:671.

[19]朱长祚撰,仇正伟点校.玉镜新谭[M].北京:中华书局,1989.

[20]花村看行侍者.花村谈往[M]//丛书集成续编:第26册.上海:上海书店出版社,1994:306.

[21]谢贵安.中国史学史[M].武汉:武汉大学出版社,2012:381.

[22]谷应泰.明史纪事本末:第10册[M].北京:中华书局,1985:1.

[23]查继佐.罪惟录:第3册[M].北京:北京图书馆出版社,2006.

[24]万斯同.明史[M]//顾廷龙,主编.续修四库全书:第331册.上海:上海古籍出版社,1996年.

[25]王鸿绪.明史:第7册[M].台北:文海出版社,1962:10.

[26]张廷玉等.明史[M].北京:中华书局,1974.

[27]张廷玉等.钦定通鉴纲目三编[M]//永瑢,等.文渊阁四库全书:第340册.台北:台湾商务印书馆,1986:598.

[28]朱国标.明鉴会纂[M]//王锺翰,主编.四库禁毁书丛刊:第74册.北京:北京出版社,2005:305.

[29]陈鹤.明纪[M].上海:世界书局,1935:517.

[30]倪元璐.倪文贞集外四种[M].上海:上海古籍出版社,1993:176.

[31]傅维麟.明书:第19册[M].江苏:江苏广陵古籍刻印社,1988:16.

[32]王世贞.《弇州史料》[M]//王锺翰,主编.四库禁毁书丛刊:第48册.北京:北京出版社,2005:687-688.

[33]“中央研究院”历史语言研究所.明神宗实录[M].台北:“中央研究院”历史语言研究所,1962.

[34]傅恒等.御批历代通鉴辑览[M]//永瑢,等.文渊阁四库全书:第339册,台北:台湾商务印书馆,1986:610.

[35]欧阳琛.明内府内书堂考略——兼论明司礼监和内阁共理朝政[J].江西师范大学学报,1990(2).

[36]史玄.旧京遗事[M]//王锺翰,主编.四库禁毁书丛刊:第33册.北京:北京出版社,2005:320.

[37]梁绍杰.明代宦官碑传录[M].香港:香港大学中文系,1997.

[38]王世贞.弇山堂别集[M].北京:中华书局,1985.

[39]张位,于慎行.词林典故[M]//季羡林,主编.四库存目丛书:第258册.济南:齐鲁书社,1996:278-279.

[40]黄凤翔.田亭草[M]//王锺翰,主编.四库禁毁书丛刊:第44册.北京:北京出版社,2005:442.

[41]佚名.烬宫遗录[M]//王德毅,等.丛书集成续编:第278册.台北:新文丰出版公司,1989:60.

[42]褚人获.坚瓠集[M].北京:全国图书馆文献缩微复制中心,2002:436.

[43]谈迁.国榷[M].北京:中华书局,1958:5262.

[44]沈国元.两朝从信录:第6册[M].北京:京华书局,1968:2833.

[45]中国历史研究社编.先拨志始[M].上海:上海书店出版社,1982:213.

[46]焦竑.国朝献征录[M]//季羡林,主编.四库存目丛书:第106册.济南:齐鲁书社,1996.

[47]罗玘.圭峰集[M]//永瑢,等.文渊阁四库全书:第1259册.台北:台湾商务印书馆,1986:223.

[48]黄瑜.双槐岁钞[M].北京:中华书局,1999:84.

[49]张邦奇.张文定公靡悔轩集[M]//顾廷龙,主编.续修四库全书:第1337册.上海:上海古籍出版社,2002:40.

[50]中国文物研究所,北京石刻艺术博物馆.新中国出土墓志:北京[壹]上册[M].北京:文物出版社,2003.

[51]孙奇逢.夏峰先生集[M].北京:中华书局,2004:250.

[责任编辑 王记录]

10.16366/j.cnki.1000-2359.2016.05.021

2016-05-01

湖北省社会科学基金一般项目(2015079)

K248.3

A

1000-2359(2016)05-0118-07

谢盛(1987-),男,湖北武汉人,武汉大学历史学院博士研究生,主要从事明清史研究。