从真实到虚构

——论中国古代历史叙事的意识形态意义

王 振 军

(河南科技学院 文法学院,河南 新乡 453000)

从真实到虚构

——论中国古代历史叙事的意识形态意义

王 振 军

(河南科技学院 文法学院,河南 新乡 453000)

与西方叙事和文体密切相关不同,中国古代叙事始终没有与文体发生必然联系,但历史承担了和叙事(narrative)大致相当的职能,中国古代历史叙事与历史分类中存在着意识形态矛盾。小说或混列于正史之外的杂史中,或单列于子部小说家中,说明古人对历史与小说的矛盾态度,历史叙事指向于客观实存,是真实可信的,但历史叙事中也容许虚构,小说是小道,但也于人有益,于世有补。历史与小说界线的模糊、历史叙事与文学叙事的互渗、人们对杂史与小说态度的暧昧是小说成长成熟的内在机理与动力,史传叙事使小说有了形式外观,异质内容的引入使小说具有超现实的表达对象,史传形式与超现实内容的结合构筑了一个新的世界,这就是小说的艺术世界。

历史;小说;叙事;虚构;意识形态;动力

一

叙事是人类的本能,是人类文明记录和文化保存的基本方式之一,是人类整合经验保存记忆的重要手段,人类的生存与生活离不开叙事,无论西方还是东方都有源远流长的叙事传统,美籍学者王靖宇认为: “中国古代文学无疑包含各种各样的叙事形式。不仅古代神话、传说和历史著作等形式明显属于叙事作品,许多汉代以前的哲学著作——例如《孟子》——也可被当作关于某个哲学家的所做、所说、所想的‘故事 ’来读。”[1]董乃斌也认为中国有两个比肩而立的文学传统——“抒情传统和叙事传统”[2]3,并且叙事传统比抒情传统更具有本体论的地位,因为“叙事是人的本质力量”,“人有追索‘本事’的普遍需求”[3]。抒情离不开叙事,抒情传统立基于叙事传统。傅修延则通过对甲骨、青铜、《易经》、《诗经》、史传、寓言、诸子的深入细致研究认为中国叙事传统起源于先秦,先秦叙事思维“播下的许多种子为后世叙事提供了丰富的生长点,它建立的一系列范型亦获得绵延不绝的发扬光大”[4]318。

然而,当我们从比较叙事学的视野来看中西叙事传统时,我们往往惊讶于这样一个事实:在西方,早在柏拉图与亚里斯多德那里,叙事就与文体密切相关,研究叙事实际上是在讨论不同文体如史诗、悲剧、喜剧的差异,黑格尔把诗分为史诗、抒情诗和戏剧体诗也是基于叙事时叙事主体是在前台还是在幕后,故事是由叙事者讲述还是表演,叙事方式是主观性的还是客观性的抑或是主客观统一为重要的分类依据,当20世纪60年代叙事学作为一门独立的学科兴起之后,叙事学对叙事(narrative)的研究基本上是对小说的研究,90年代以后叙事学研究逐步扩大到对一切具有叙事性特征的文体研究,研究重点也转而讨论不同文体如历史叙事与文学叙事、真实叙事与虚构叙事的不同特征。在古代中国,在浩如烟海的古典文献中虽有大量的叙事性文本——神话、历史、传记、叙事性诗歌、辞赋、碑诔、箴铭、散文、戏剧、传奇、话本、小说,但叙事始终没有与文体发生必然联系,由于中国古代叙事文类的多样与庞杂,当人们谈论叙事时,往往在其名下囊括诸多我们现在看来根本无法归类的文体,如朱熹的再传弟子真德秀在《文章正宗》中说到文章之体:“其目凡四:曰辞命,曰议论,曰叙事,曰诗赋。”[5]其中在叙事类文体中真德秀选录了《左传》《史记》《汉书》等历史著作,也收录大量韩愈、柳宗元等人的游记、传记、碑诔、墓志铭、叙事性的“序”及“后序”。清代李绂在其《秋山论文》中有一则论叙事的短文,李绂提出“文章惟叙事最难,非具史法者不能究其奧窔也。有顺叙,有倒叙,有分叙,有类叙,有追叙,有暗叙,有借叙,有补叙,有特叙。”[6]但接着李绂在分论九种叙事之法时同样涉及到《左传》《国语》《庄子》《列子》《史记》,苏轼的《方山子传》、韩愈的《枊子厚墓志铭》等不同文体的文章。

如果说中国古代并不把叙事作为一种文体类型看待的话,有没有一种与西方“叙事”(narrative)相类似的概念呢?美国学者鲁晓鹏认为能担此重任的只有“史”,“要想找到一个词能够涵盖整个叙事写作,我们只能选择‘史’。在中国没有史诗,戏剧的出现也很晚,因此历史在中国文学系统中便占据一个中心位置”[7]40。叙事的核心是事,是由一个叙述者叙述一件或一系列有内在逻辑关系的事件,罗伯特·斯科尔斯、詹姆斯·费伦、罗伯特·凯洛格认为叙事文学作品有两个显著特点:“一是有故事,二是有讲故事的人。……因此,要使作品成为叙事,其必要及充分条件即一个说者(teller)和一个故事(tale)。”[8]赵毅衡从符号学角度给叙事下的定义是:“1.某个主体把有人物参与的事件组织进一个符号文本中;2.此文本可以被接收者理解为具有时间和意义向度。”[9]7两种叙事定义均强调两个基本要素,叙述者和事件。中国古代的“史”正好同时具备这两个要素,《说文解字》对“史”的解释是:“记事者也,从又持中,中正也。”即客观公正不偏不倚的对事的记录,紧接着许慎对“事”解释到:“事,职也,从史。”可见,史最早是一种从事记事的职业者,早在西周时期史就是重要的官职,是国家机器的组成部分,《周礼·春官》把史官分为大史、小史、内史、外史、御史五种,这些史官的职责是观察天体运行,查检司法文书,参与宗庙祭祀活动,编定帝王世家谱系,记录天子及王公的言语行动,收集保存官方的资料文件,起草政府的政令文书,发布对诸侯及畿外的诏敕命令,《礼记·玉藻》篇云:“动则左史书之,言则右史书之。”[10]《汉书·艺文志》进一步申之曰:“古之王者世有史官,君举必书,所以慎言行,昭法式也。左史记言,右史记事,事为《春秋》,言为《尚书》。帝王靡不同之。”[11]1715《隋书·经籍志》也说:“古者天子诸侯,必有国史,以纪言行,后世多务,其道弥繁。夏殷已上,左史记言,右史记事,周则太史、小史、内史、外史、御史,分掌其事,而诸侯之国,亦置史官。”[12]956刘知几《史通》也说:“盖史之建官,其来尚矣。昔轩辕氏受命,仓颉、沮诵实居其职。至于三代,其数渐繁。案《周官》、《礼记》,有太史、小史、内史、外史、左史、右史之名。太史掌国之六典,小史掌邦国之志,内史掌书王命,外史掌书使乎四方,左史记言,右史记事。”[13]508汉代以后,“史”获得了新的意义,指史官所记之文,即今之所谓历史,由事观之,在中国古代,史乃“史官所记之事也”,实乃西方所谓叙事的“中国式表达”,历史著述成了中国古代叙事最重要源头,如果说中国叙事传统形成于先秦时期,中国古代叙事能力则主要在包括《尚书》《春秋》《左传》《国语》《战国策》等历史叙事中成熟,刘勰在《文心雕龙》中专辟《史传》一章细致入微的梳理了中国史学发展的脉络与历史叙事方法的流变,董乃斌评论说《史传》篇是“史学的典范和标准,也是文学的典范和标准,而无论从史学看还是从文学看,其根本特征和价值都在于叙事”[2]73。以《隋书》的编修为标志,中国史学到唐代发展到一个新高度,对历史修撰的研究也达到新的高度,《史通》是一部具有历史哲学性质的著述,在《史通》中刘知几专列一章论叙事,刘知几认为:“夫国史之美者,以叙事为工,而叙事之工者,以简要为主。……盖叙事之体,其别有四:有直纪其才行者,有唯书其事迹者,有因言语而可知者,有假赞论而自见者。”[13]284刘知几在这里强调了历史著述的核心是叙事,叙事的根本要求是尚简,这是历史叙事的根本法则,所谓叙事之体实际上是四种基本的叙事方式,“直纪其才”与“唯书其事”是叙事主体并不介入的客观化的叙事方式,“因言语而可知”是借引用古代经书或先贤的言论表达叙述主体的伦理观念与价值判断,虽假借他人言语,但叙述人的主体意识隐含其中,“假赞论而自见”是叙述者直接站出来对历史人物和事件进行评论,实际上是一种叙事者干预,更是“叙事主体意识的觉醒”[4]221。

一方面中国古代叙事方式、叙事技巧在历史叙事中走向完备与完善,叙事能力逐渐走向成熟,另一方面我们同样遇到了一个叙事学与文体学困惑:历史文本的文体分类问题。在西方图书分类方式于清未传入中国以前,中国的历史著述有着完全不同于西方的目录学分类,《史通》说史有六家:“一曰《尚书》家,二曰《春秋》家,三曰《左传》家,四曰《国语》家,五曰《史记》家,六曰《汉书》家。”[13]2后世诸史皆源出于此六家。刘知几还把历史分为正史与杂史,正史之名始见南朝梁阮孝绪撰《正史削繁》,阮氏把编年史与纪传体作为正史,《隋书·经籍志》则把纪传体作为正史,“自是世有著述,皆拟班、马,以为正史,作者尤广。”[12]957《史通》比《隋书》后出,仍沿《正史削繁》以编年与纪传二体为正,而后世所谓正史者多指官方主修的历史,除后者以修史是官是私以定正史之名外,前三者虽有出入皆以叙事方式与历史叙事的体制特征区分史之正非。问题是正史之外的非正史更为庞杂,《隋书·经籍志》把历史著述分为十三类,除67部正史外,还有12种其他类型的历史:古史34部,杂史72部,霸史27部,起居注44部,旧事编25部,职官篇27部,仪注篇59部,刑法篇35部,杂传217部,地理记139部,谱系篇41部,簿录篇30部[12]953—996。《隋书·经籍志》对历史的分类令现代人困惑不已,古史是依世代“编而叙之”之篇,旧事编是古者“搢绅之士,撰而录之”之篇,然则杂史、霸史就不是如此编订的吗?为什么有的是古史、旧事编,有的是杂史、霸史,杂史因“其属辞比事,皆不与春秋、史记、汉书相似,盖率尔而作,非史策之正也。”故谓之杂史,难道其他种类的历史不也是“非史策之正吗?”霸史站在儒家道德的制高点上叙“皇纲失驭”“假名窃号”而“据有中原者”,修史者单列霸史用意何在?霸史和其他诸史是一个分类标准吗?杂史以属辞体例名之,是以形式为划分标准,杂传则以叙述对象名之,专记闾胥之政、众庶之子及“穷居侧陋之士”,两者定名的标准依据显然不同,两者区分何在?又如何区分?又职官、仪注、刑法、地理、谱系、簿录是历史吗?

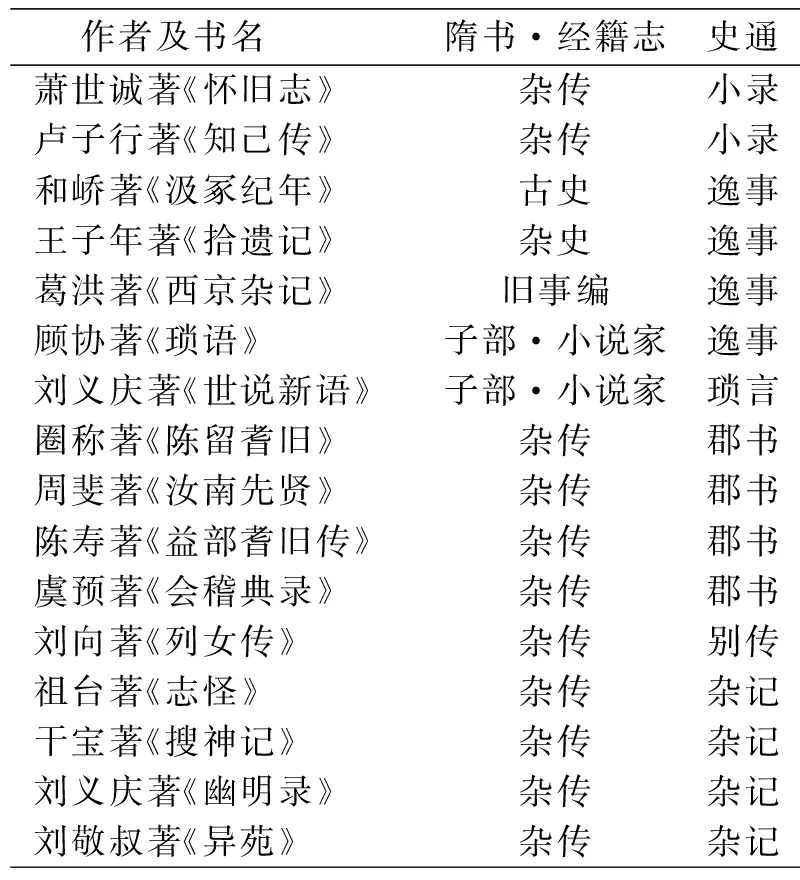

其实,历史分类的杂乱不只《隋书·经籍志》有,后世诸官修历史存在同样的问题,唐代刘知几也在史之六家二体(正史)之外增加了一个数量驳杂的流别,“榷而为论,其流有十焉:一曰偏记,二曰小录,三曰逸事,四曰琐言,五曰郡书,六曰家史,七曰别传,八曰杂记,九曰地理书,十曰都邑簿。”[13]456偏记为不完整的断代史,小录为短篇传记,逸事为史官所记之补遗,琐言属街谈巷议的“小说卮言”,郡书为地方重要人物的传记,家史为家族谱系的记录,别传为贤士贞女孝子隐士的传记,杂记为怪诞异闻录,实为六朝志怪小说,地理书是各地山川、风俗、物产的记录,实不属历史叙事,都邑簿为建筑书,也不属历史叙事,可见《史通》对杂史的分类同样依据不一、驳杂交叉,缺乏历史叙事的体制标准。对照《隋书·经籍志》与《史通》,其对杂史的分类也多有不同,列表如下:

作者及书名 隋书·经籍志史通萧世诚著《怀旧志》杂传小录卢子行著《知己传》杂传小录和峤著《汲冢纪年》古史逸事王子年著《拾遗记》杂史逸事葛洪著《西京杂记》旧事编逸事顾协著《琐语》子部·小说家逸事刘义庆著《世说新语》子部·小说家琐言圈称著《陈留耆旧》杂传郡书周斐著《汝南先贤》杂传郡书陈寿著《益部耆旧传》杂传郡书虞预著《会稽典录》杂传郡书刘向著《列女传》杂传别传祖台著《志怪》杂传杂记干宝著《搜神记》杂传杂记刘义庆著《幽明录》杂传杂记刘敬叔著《异苑》杂传杂记

《隋书·经籍志》列入古史、杂史、旧事编的著作被刘知几列入《逸事》篇,《隋书·经籍志》中列入杂传的许多篇目被刘知几分列入小录、郡书、别传、杂记,而原在《隋书》子部小说家的《琐语》和《世说新语》,刘知几则分列逸事和琐言中,这一点犹为重要,后文将再次谈起。《旧唐书》《新唐书》也存在这样的分类混乱的现象,如《新唐书》史部分历史为十三类,除正史外另有编年史、伪史、杂史、起居注、故事、职官、杂传、仪注、刑法、目录、谱牒、地理等十二类,起居注中另列实录、诏令两类。由是观之,我们根本不可能从西方叙事理论中找到中国历史叙事的分类依据,在中国古代目录学中要找到令人信服的历史叙事分类原则也是徒劳的,我们只能放弃对分类原则的寻求转而去看这种让现代人深感困惑的历史分类背后的意识形态观念,我们有理由承认历史叙事与历史分类中的意识形态是矛盾的,矛盾的意识形态恰恰为中国古典小说的成长与成熟提供了“温床”。

二

从《隋书·经籍志》将数以千计的作品分为经、史、子、集开始,直到封建社会末期,不论官修正史,还是私家著述,中国古代大型图书一直沿用大致相同的目录学分类方法,但经、史、子、集在文化体系中的地位并不相等,所谓“经”,专指儒家六部经典及历代对经的注疏,它们有着哲学的、伦理学的、政治学意义,“经”是自然运行的法则,是社会演进的规则,是个人修养的准则,是国家行政管理的指南。“六经”中的《春秋》及其各传都是历史,其他各经也具有史的价值,明代胡应麟说:“夏商以前,经即史也,《尚书》、《春秋》是也。至汉而文不任经矣,于是乎作史以继之。”“《尚书》,经之史也,《春秋》,史之经也。”[14]清代章学诚也提出“六经皆史”的极端看法:“六经皆史也。古人不著书。古人未尝离事而言理。六经皆先王之政典也。”[15]《史通》分列史之六家,其中四家被列于《隋书·经籍志》之经部,可见,“六经”之论并不是从文体上确定的,之所以称之为“经”是它们在中国古代国家管理体系和文化体系中的地位决定的,历史叙事与“六经”一样在中国古代具有庄严崇高的地位,历史修撰的基本原则是秉笔直书,历史叙述的基本价值在于真实,史官在古代官职体系中具有重要的地位,也具有道德的自觉,为了坚守真理坚持正义,史官甚至可以冒犯君王,身就斧钺:“盖烈士徇名,壮夫重气,宁为兰摧玉折,不作瓦砾长存。若南、董之仗气直书,不避强御;韦、崔之肆情奋笔,无所阿容。虽周身之防有所不足,而遗芳余烈,人到于今称之。”[13]329—330这就要求历史叙述要坚持客观原则,尊重客观事实,排除个人感情,还原历史真实。

但历史叙事的客观原则并非排除作者的价值观念和伦理判断,以现代叙事学观念来看,历史叙事实际上是一种话语行为,话语从来都不是纯然客观的,也不是绝对中立的,历史话语具有道德评判和政治统治的双重意义,历史修撰者相信“天道”与“人道”相一致,认为社会历史的发展是伦理道德的体现,一旦历史事实被客观真实地呈现,人物的是非善恶也会自动显现,历史叙事可以“别嫌疑,明是非,定犹豫,善善恶恶,贤贤贱不肖,存亡国,继绝世,补弊起废”[16]。春秋时期,王道衰微,礼坏乐崩,诸侯争霸,臣下弄权,孔子作《春秋》,一字寓褒贬,《春秋·僖公二十八年》云“天王狩于河阳”,《左传》对此解释说:“是会也,晋侯召王,以诸侯见,且使王狩。孔子曰:‘以臣召君,不可以训。’故书曰:‘天王狩于河阳。’言非其地也,且明德也。”[17]周王为君上,晋侯为臣下,以臣召君,是为犯上,是为僭越,孔子重礼,礼就是君臣父子上下尊卑的关系,以臣召君违背了君臣尊卑之礼制,孔子讲名,“名不正则言不顺”,一个人的行为应与他的身份地位名称头衔相一致,晋侯之“召”王实际上是臣子向国王发号施令,这是对正常君臣关系的挑战和违背。孔子不言“召”,只言“狩”,是自觉的维护周王的尊严,是暗含对晋侯的微言讥讽, 其中寄寓着孔子显明的道德评判意识和政治训诫意识,《春秋》的编撰行为实际上一种政治管理行为。《春秋》的行文是简洁的,表达是直录的,风格是平易的,但在极简主义言语背后隐含的意义是丰富的,像这样的微言大义在《春秋》中随处可见,《春秋》所包括的历史观及修撰历史的原则也被后世历朝历代的历史编修者所继承并发扬光大。

以上所论主要是正史,在中国古代还有大量正史之外的别史、外史、杂史、稗史、野史、偏记、杂记、杂说、日记、传记、方志、谱牒、家传等等,这些著作也具有史的性质,也具有叙事性特征,如何处理这些叙事性著作,让古代的目录学家颇费一番脑筋。对一部叙事性作品来说,能否能得到官方的认可,能否得到读书人重视,能否显示其应有的价值,首要的是它在文化体系中位置,这些叙事作品如果是私人的和民间的,如果没有进行入到官方的话语体系之中,不仅在流传过程中有亡佚的危险,其历史价值和文学价值也会大打折扣,历史学家和目录学家的任务就是对不同的话语模式整理归类使之条理化和系统化,他们:“将博杂混乱的作品归纳整理,设计出一个分类的系统,列举出各种可能的类型,并确保每一品类都在话语秩序中找到一个位置。至于那些在文化准则看起来陌生而异质的作品,目录学家的核心任务是去降低它们的异质性,减少它们的偶然性,或者是使它们边缘化,让它们变得微不足道。这些工作都是通过归纳和分类的方式完成的。这种倾向中内含的目的则是采用制度化的、功能性的、话语的和意识形态的手段来界定各种不同的写作类型。”[7]13—14

《隋书·经籍志》把总计750部9401卷图书归入史部正史之外的十二种杂史,这是一种制度化规范化过程,是对近千部图书的意识形态“驯化”,通过驯化使之归化到官方的话语体系之中,将它们纳入社会秩序和政治管理秩序之中,历史修撰给了它们合法化的地位,某种程度上它们的地位甚至比一般子书和总集的地位更高,更能引起人们的重视,它们与正史构成对话与同构关系,它们让人们相信它、阅读它、利用它。如果不能给这些历史以适当的规约,不能将它们置于文化系体的恰当位置,它们将会成为皇权统治和政治管理中的异己力量,将会发出不同的声音,进而造成意识形态的混乱和社会和谐景象的破坏,以至于成为颠覆社会稳定的潜在危险因素。

然而,正杂之分也说明修史者对这些历史的暧昧态度:一方面,它们是史,是可信的,是可以作正史之补的,另一方面,它们又是半官方的或私撰的历史,是有缺点有瑕疵的历史,是不完善的有疑问的“成问题”的历史,这些历史或者体不合正史之制,或者只写地方末流的小人物,或者叙事有浮夸怪诞的成分,或者多录神异鬼怪之事,或者趣味低下不具有道德教化的功能,对这样的历史要审慎辨别,不可尽信。如《隋书·经籍志》认为杂史:“属辞比事,皆不与《春秋》、《史记》、《汉书》相似,盖率尔而作,非史策之正也。……又有委巷之说,于怪妄诞,真虚莫测。”[12]962其论杂传则曰古之史官所记非独人君之举,“故自公卿诸侯,至于群士,善恶之迹,毕集史职。而又闾胥之政,凡聚众庶,书其敬敏任卹者,族师每月书其孝悌睦姻有学者,当正岁书其德行道艺者,而入之于乡大夫”。此其彰善于乡之举,然杂传还有:“因其事类,相继而作者甚众,名目转广,而又杂以虚诞怪妄之说。推其本源,盖亦史官之末事也。”[12]981—982刘知几《史通》对十种正史之流的评论更是具有辩证观点,如他说偏记是求诸国史,近似实录,多有可信,但“言多鄙朴,事罕圆备。”逸事是前史所遗,益处多多,但“真伪不别,是非相乱”。琐言多记时人的辨论之语,可资借鉴,但也有“诋讦相戏”,“亵狎鄙言”,“无益风规”之失。别传博采前史,但却“不出胸臆,非由机抒”。杂记论仙道可以延年益寿,讲福祸可以劝善惩恶,但也有“苟谈怪异,务述妖邪,求诸弘益,其义无取”[13]464—468之嫌。

不论是《隋书·经籍志》还是刘知几的《史通》,抑或是后世官修、私撰历史著作及目录学著述对这些图书都采取宽容又暧昧的态度,既承认其具有一定的史学价值,又批评其不合正史的体制,既强调历史对真实叙事的要求和历史追求实录的精神,又对其多虚妄怪诞、虚构不实之处保持应有的戒备与警惕,实际上是在这些史书的态度上留有某种意识形态缝隙,修史者可能由于文体太过驳杂而无法填补这种显而易见的裂痕,也可能是由于认识水平还未达到现代的高度理性化而不自觉。这对古代历史本身来说可能是一个缺陷,但正是这一暧昧的态度和矛盾的意识形成的缝隙为中国古典小说的生成与发展留下了宝贵的空间,它们成为中国古典小说的重要源头之一。

中国古典小说的起源并非单一,但历史是其最重要的一“源”,这已经成学中国学术界的共识,杨义提出中国小说的“多祖现象”,但在神话、子书、历史这“三祖”之中,“史书影响更为深远”[18]。李剑国批评把小说起源归之于一个或几个人的观点,认为小说起源于故事,故事可分为“神话传说、地理博物传说、宗教迷信故事、历史遗闻、人物逸事”等五类,同时又认为从故事到小说有一个重要的中介就是史书:“从故事到小说实际存在着一个过渡形式或者说孕育形式,这个过渡形式主要表现为史书(广义的史书),当史书发生分化后便产生了小说,这个过程可以表述为这样一个模式:故事—史书—小说。因此从叙事意义上说小说起源于故事,而从小说的孕育母体上看也可以说小说起源于史书。”[19]关于小说源于历史的论断已属老生常谈,我们并不想增加了无意义的一笔,我们关心的是从历史中孕育出小说的机理与动力,亦即社会提供了什么样的文化背景和政治氛围可以使小说在历史中生发出来,我们想言说历史背后的“历史”,小说背后的意识形态之“说”。

三

笔者的基本观点是历史叙事与小说叙事共享了一个虚构叙事的中间地带,在这个地带里,杂史是历史的余绪,小说是历史的支流,小说在这一浑沌地带生发。前文说中国古代没有和叙事(narrative)相对应的概念,能担此重任的是“史”,史就是史官所叙之事,其根本的特征就是叙事,而小说基本要素也是故事与情节,小说也必然是叙事的,历史与小说在“叙事”之基点上找到了对话的基础。金圣叹在《读第五才子书法》中说:“某尝道《水浒》胜似《史记》,人都不肯信,殊不知某却不是乱说。其实《史记》是以文运事,《水浒》是因文生事。以文运事,是先有事生成如此如此,却要算计出一篇文字来,虽是史公高才,也竟是吃苦事。因文生事即不然,只是顺着笔性去,削高补低都由我。”[20]金圣叹是拟史批评的代表,金圣叹之后,毛宗岗、张竹坡、冯镇峦等许多人都从取法史记,超越史记上论小说。但金圣叹也看到历史与小说之别在于“以文运事”和“因文生事”,以文运事是事先文后,也就是说所叙之事必有一个真实的历史存在与之相对应,因文生事是所叙之事由文而生,是一种构思、想象、创造、编排、组织,总之是一种虚构。赵毅衡对历史叙事与小说叙事进行了更为学理性分析,他把全部叙事分为记录类的“以言言事”、演示类的“以言行事”、意动型的“以言成事”三种,其中小说和历史从时间上说是过过式的,是“以言言事”的代表[9]34—35。但他没有进一步分析历史叙事与小说叙事的区别,其实,历史叙事因对应于一个真实的历史存在,它具有时间上的可延展性,无论叙事多么精彩都只能是整个历史进程的一个片断而不能成为一个完全独立的故事,小说叙事因为是虚构出来故事,并不指向于现实与历史,因而构成了一个独立自足自我指涉的文本世界。高小康通过比较《三国志平话》与《通鉴纪事本末》指出:“历史叙事与现实世界的关系是一种在时空关系上相互关联、一脉相承的‘转喻’关系。文学叙事则是在故事中构造了一个独立的时空结构。无论文学叙事的内容多么‘真实’,与历史或现实中所发生的事实多么相似,文学叙事从根本上说不是从历史事实中延续出来的‘转喻’,而是与历史和现实世界相平行的、对现实世界的‘隐喻’。”[21]不过,历史并非不含虚构想象的成分,且不说神话的历史化在中国历史叙事中是多么普遍,司马迁写《史记》,因史前史料的稀少匮乏,也因当时没有考古文献的支撑,他只能在《五帝本纪》《夏本纪》《殷本纪》《周本纪》中大量采用神话传说,剔除荒诞成分,改造成远古的历史叙事,也不说《左传》大量记载卜筮、灾祥、鬼怪、报应、梦兆之事[4]205—207,即使是真实的历史事件,其中人物的言语、行动、细节也不可能完全实录,《国语·晋语》中“骊姬夜泣”是骊姬为陷害太子申生向国君夜进谗言一事,这种极为私密化的生活场景作者何以能写得细致周全惟妙惟肖呢?其中必有作者“遥体人情,悬想事势,设身局中,潜心腔内,忖之度之,”此中的想象、拟设、虚构成分不言而喻,因此钱钟书指出:“《左传》记言而实乃拟言、代言,谓是后世小说、院本中对话、宾白之椎轮草创,未过也。”历史叙事“盖与小说之臆造人物,虚构境地,不尽同而可相通。”[21]傅修延进一步把《左传》中的虚构成分看成是历史著述中的文学手法,是“史有诗衣”,“虚毛实骨”[4]212,是虚构叙事对历史叙事的介入,历史叙事孕育文学叙事,小说手法在历史修撰中形成的明证。

中国古代历史修撰中不论多么强调实录与真实,都不能完全做到绝对真实,从新历史主义观念看,历史的真实只是一种理想的状态,只要历史书写是一种话语行为,只要历史书写中有事件的选择、材料的取舍、情节的编排、场景的描摹和人物形象的刻画,就不可能完全排除想象与虚构,只有通过想象虚构才能补历史细节之足,才能赋予历史事件以连续性、故事情节以生动性和历史人物以丰富性。古人或许意识到想象虚构对某些历史著述来说是必不可少的,或许他们对真实有他们自己的理解,他们在历史修撰中显然容忍了虚构的存在。正因如此,修史者对真实与虚构的态度是暧昧的,对历史著作或准历史著作的认定标准是宽容的,正是这种暧昧与宽容使一些具有明显的想象虚之书、虚妄怪诞之论、神话历史传说、仙灵鬼怪之录、地方趣闻轶事能够保存在史部的行列之中,如《隋书·经籍志》地理篇中的《山海经》《神异经》《海内十洲记》,起居注中的《穆天子传》,旧事篇中的《汉武帝故事》,杂传中的《汉武帝内传》《武帝洞冥记》《洞仙传》《集仙传》《神仙传》《列女传》《冥祥记》《列异传》《搜神记》《齐谐记》《述异记》《志怪》《幽明录》等等。刘知几在《史通》中甚至把杂述中的偏纪、小录、琐言、遗事等称为偏纪小说、“小说卮言”。这是一个容忍虚构叙事的地带,是一个历史与小说相交叉的灰色地带,是一个文体尚未独立也即没有明确的文体要求的地带,对虚构叙事的容忍给小说的“合法性”存在保留了一席之地,也在某种程度上借“历史”的名分提高了小说的地位,前文说过,历史在中国古代文化体系中具有比子书更为崇高的地位,因为历史著述更多是政府行为,子书的著述是则一开始就属于个人行为。

然而,另一个矛盾的地方是小说在类别上被归属于子部,先秦诸子散文保留了大量生动有趣的故事,这些故事并不是小说,李剑国把这些故事称为“前小说”,杨义认为它们是小说的三大源头之一,从发生学上说,这些故事对后世小说的形成必然产生明显的影响,这是毋庸置疑的,连“小说”作为一个合成词来使用也最早见于《庄子》,其《外物篇》说:“饰小说以干县令,其于大达亦远矣。”这里的小说并不具有体制的特征,指的是以言论、言辞、言说表达的道,但此道乃是与“大道”、“至道”相对的“小道”、小技巧、小智慧之意。小说具有一定的文体意义是从刘向开始的,班固删削刘向的《七略》而成《艺文志》,班固的观点大致也代表刘向的观点,班固在《汉书·艺文志》里把诸子分为十家,最后一家为小说家,在小说家里录有小说15家,共1380篇,其小序云:

小说家者流,盖出于稗官。街谈巷语,道听途说者之所造也。孔子曰:“虽小道,必有可观者焉。致远恐泥,是以君子弗为也。”然亦弗灭也。闾里小知者之所及,亦使缀而不忘。如或一言可采,此亦刍荛狂夫之议也。[11]1745

这是汉代对小说的经典概括,班固对小说定义的影响绵延久远直至晚清,然而令我们疑惑的是小说被列入诸子十家:儒家、道家、阴阳家、法家、名家、墨家、纵横家、杂家、农家、小说家。十家之中,前九家皆以思想流派和学术观点命名之,唯小说家与学术思想无任何关系,只所以命名为小说家,就是因为文章之“小”,小者,出身为小,小说源出于稗官,是不入流的小官;内容为小,小说是“街谈巷语、道听途说者”,以致“君子弗为”;表现特征为小,小说乃小道,是“刍荛狂夫之议”;功能为小,小说并非经国之大业,不朽之盛事,其为小道,仅“闾里小知者”能及,偶尔有可观者。除“小”之外,小说表达的思想不可能如前九家那样是统一的,其文体特征也极为模糊,如强要言之,从班固所列15家1380篇的篇目来看,似乎也只能用体制之杂,内容之“小”来说明。东汉桓谭论小说:“若其小说家合丛残小语,近取譬论,以作短书。治身理家,有可观之辞。”*桓谭著作己散佚,引文见《文选》卷三一《拟李都尉从军诗》,李善注,北京:中华书局,1977年,第444页。桓谭在这里强调了两点,一是从体制上继续班固小说之“小”的特征,小说是“丛残小语”式的“短书”,二是从功能上把班固对小说的“可观”之论具体化并提升到“治身理家”的高度。

班固的《汉书》并无经、史、子、集之分,但从类目上看其诸子略大至相当于《隋书·经籍志》之子集,《隋书·经籍志》中魏徵也把小说归入子部,位列十四家之第九家,收小说52部155卷,其对小说的概括为:

小说者,街说巷语之说也。《传》载舆人之诵,《诗》美询于刍荛。古者圣人在上,史为书,瞽为诗,工诵箴谏,大夫规诲,士传言而庶人谤。孟春,徇木铎以求歌谣,巡省观人诗,以知风俗。过则正之,失则改之,道听途说,靡不毕纪。《周官》,诵训“掌道方志以诏观事,道方慝以诏辟忌,以知地俗”;而训方氏“掌道四方之政事,与其上下之志,诵四方之传道而观衣物” ,是也。孔子曰:“虽小道,必有可观者焉,致远恐泥。”[12]1012

《隋书》把班固关于小说的“街谈巷语”,“道听途说”,“小道”论和西周之采诗说相结合,其语直接借用《左传·鲁襄公十四年》乐师师旷与晋侯的对话,指出史、瞽、工、大夫、士、庶人在社会系统中等级地位不同,所负的社会职能也不同,小说可能就是士之传言演变而来,同时从功能上继承班固的观点,仍然认为小说虽琐屑短小但仍有可观览之用。

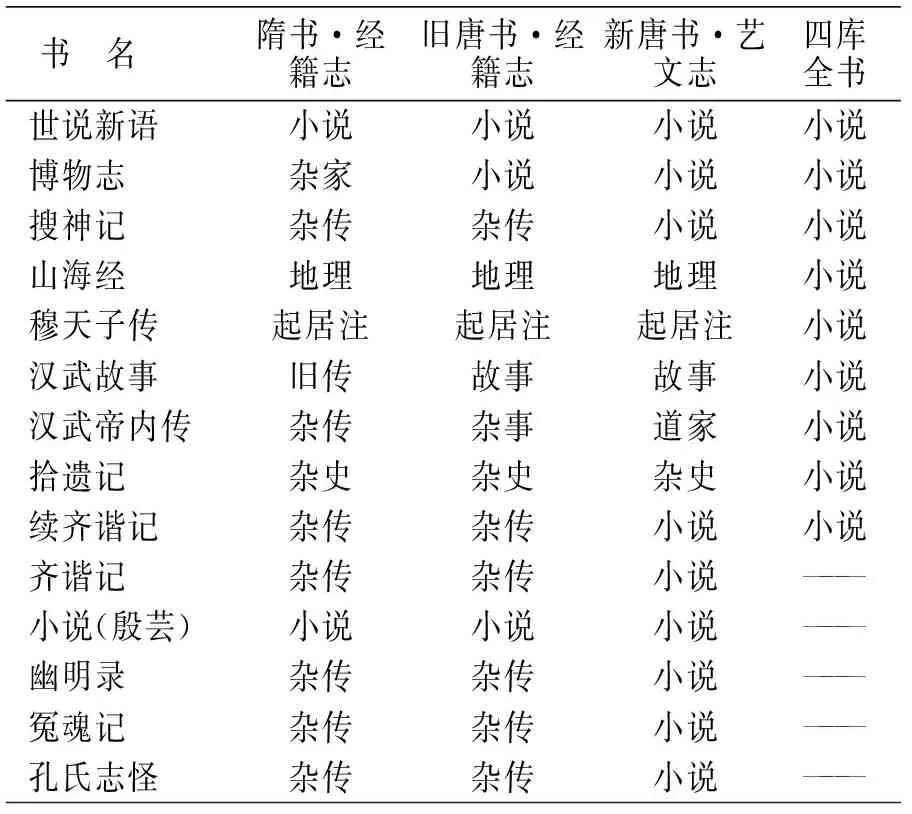

从《隋书》起,历代官修史书——包括相当部分官修和私撰的目录学丛书——对小说都采用相同的处理方式, 它们让小说或处于史书的杂史、杂传、故事、实录、地理之中,或者让小说处于子部,独列小说家为一类,兹举几例并列表如下:

书 名 隋书·经籍志旧唐书·经籍志新唐书·艺文志四库全书世说新语小说小说小说小说博物志杂家小说小说小说搜神记杂传杂传小说小说山海经地理地理地理小说穆天子传起居注起居注起居注小说汉武故事旧传故事故事小说汉武帝内传杂传杂事道家小说拾遗记杂史杂史杂史小说续齐谐记杂传杂传小说小说齐谐记杂传杂传小说———小说(殷芸)小说小说小说———幽明录杂传杂传小说———冤魂记杂传杂传小说———孔氏志怪杂传杂传小说———

《隋书》《旧唐书》《新唐书》《四库全书》是古籍中历史与小说分类的代表,从表中可以看出,除《汉武帝内传》在《新唐书·艺文志》中被列入子部道家,至《四库全书》终退小说外,其他各书均被列入史部中的某一类或子部的小说家,且有从史部逐步向小说退移的趋势,这一方面说明历史修撰者对小说文体性质认识的逐步深入,判断更为细致准确,另一方面也显示出中国古代相当长的时期内对小说文体认识的模糊与混杂,许多在后人认为是标准小说的著作在古代有时被作为历史对待,有的是被作为小说来读,前文提到《史通》把部分历史称为“小说卮言”,而有些志怪小说又不加辨析地直接放到杂史的逸事与琐言中。作为历史,它是一种非官方的有缺陷的历史,修史者把它们自觉的纳入到官方特别是儒家思想体系之中,压制它们的异质性,努力使它们与正史同质同构,但也处处显示它们从体制到内容的矛盾:一方面承认它有一定的历史价值,一方面又认为它包含大众化、流俗化、地方性、不可信、不可靠的因素,因而不能登上“正史”这一史的最高殿堂;以史的名义强调叙事的真实客观,坚持有闻必录的实录精神(《新唐书》所记杂史中有“实录”一类),又对它的想象性虚构性采取宽容姿态;以史传的形式书写,所传又多帝王逸事、高人隐士、孝子烈妇、神鬼仙道,以至有诬谩失真,浮夸怪诞之嫌。作为小说被放入子部,具有哲学话语的性质,它可以表达一种思想意识和哲学观念,可以是正统文化的有益补充,可以为社会管理公共事物提供必要的信息,可以起到体察时政、广开视听、观察风俗、体惜民情、训诫道德、修身齐家的作用,然而小说的思想意识又往往是非儒家的或非正统的,其内容的驳杂也带来了思想观念的多样、异质、矛盾和对立,主流意识往往要对小说小心翼翼保持戒备,一方面容许它的存在并必须择其善者而传之,愿意给它在整个文化体系中留有一度之地,一方面又把它置于儒道诸家之末,使它的流传保持在一定的范围之内,影响保持在一定程度之内。看来,不管是历史还是小说,人们都对它们保持一种“爱恨”交织的矛盾心态。

历史与小说界线的模糊、史部与子部的分列的混乱、历史叙事与文学叙事的互渗、人们对杂史与小说的暧昧态度是中国古典小说发生的意识形态基础,是其发展、演变与成熟的内在动力与机理。中国古代历史著述的高度发达使中国的叙事思维与叙事能力率先在历史叙事中走向成熟与完备,从体制上看,以纪传体为主,特别是篇末叙述者以不同身份——君子、太史公等——直接站出来臧否人物、评说事件、表明观点,已经成为独特的民族叙事风格,从叙事方式上看正叙、倒叙、插叙、补叙、追叙等众法皆备,从叙事人称上看,以第三人称全知叙事为主,间或有限视角的应用有利于全景式展示并造成戏剧化效果,从叙事策略上看,善于引用前贤言辞以加强道德评判的力量,以几个重点事件展示人物的一生有利于形成叙事高潮,从而使叙事节奏富于变化张弛有度,这些都被小说叙事所吸收,从而使许多小说如唐传奇具有史传的形式和历史叙事的外壳。但历史叙事本质上是一种指向客观实存的真实叙事,在历史叙事的外壳内包括有想象与虚构,凭想象虚构构筑一个自足的文本世界,这个文本世界与实存的历史世界是模拟关系和仿真关系,“小说话语是两个世界交织的结果:一个世界包含的是人类理性逻辑所统摄的一般事实,而历史话语使它们成为熟悉的事实;另一个世界则打破了前一个世界的逻辑整体性,将超现实、异常和想象混杂在一起了。……这一全新写作模式的主要困难在于,它试图用官方史家的修辞学来表现一个在根本上非官方的、非理性的和超现的世界”[7]107。历史修撰中对历史与小说的双重矛盾态度有可能把历史之“真”与想象之“虚”结合起来,把正统的标准的叙述模式与超现实的叙事内容结合起来,把历史叙事的线性的均质的矢量时间打破,形成变形的破碎的重构的心理时间和文本时间,使另类的人物——如神仙、侠客、妓女、盗匪、动物、拟人化的物和非正统的异质的思想——如仙道、情色、侠义、出世、虚空、梦幻等进入到史的叙事外壳之内,从而创造一个全新的艺术世界——小说世界。灰色地带的存在,历史对小说的收编,小说对历史的借用,历史叙事对虚构叙事的容忍,历史话语对荒诞不经之事的引入,异质思想对主流意识形态的渗透,所有这些成为小说叙事的温床,使小说成长成为可能,在看似悖论的现象背后潜存着小说成熟的机理与动力,这种机理是以矛盾的形式呈现的,这种动力是一股潜存的暗流,但暗流却在唐代以传奇的面目变成了涌动的小说创作之流,涌现出诸如《古镜记》《枕中记》《游仙窟》《樱桃青衣》《柳毅传书》《任氏传》《霍小玉传》《南柯太守传》《谢小娥传》《李娃传》《虬髯客传》这样的成熟小说。

当然,本文的最后需要稍加补充的是,我们这里所说的小说主要指以文言为语言形式的古典小说,它和由宋元话本而来的白话小说并不是一个相等的概念,和现代意义上的小说也有更多的差距,但它们作为叙事文学的一个类别,与白话小说又有千丝万缕的联系,和白话小说一起为现代意义上的小说出现集聚着潜能。古典小说之走向成熟的动力也非历史叙事中的意识形态矛盾性之一维,社会进程的更替、文人地位的变化、史传传统的衰微、佛道思想与儒学的互渗等都会对古典小说的成长与成熟产生这样那样的影响,所有这些都是需要作进一步深入研究的。

[1]王靖宇. 中国早期叙事文研究 [M].上海:上海古籍出版社,2003:21.

[2]董乃斌.中国文学叙事传统研究[M].北京:中华书局,2012.

[3]董乃斌.中国古典小说的文体独立[M].北京:中国社会科学出版社,1994:54—78.

[4]傅修延.先秦叙事研究——关于中国叙事传统的形成[M].北京:东方出版社,1999.

[5]真德秀.文章正宗·纲目[G]//景印文渊阁四库全书本:第1355册.台北:台湾商务印书馆,1983:5.

[6]李绂.秋山论文[G]//王水照.历代文话:第四册.上海: 复旦大学出版社,2007:3999.

[7]鲁晓鹏.从史实性到虚构性:中国叙事诗学[M].北京:北京大学出版社,2012.

[8]罗伯特·斯科尔斯,詹姆斯·费伦,罗伯特·凯洛格.叙事的本质[M].南京:南京大学出版社,2015:2.

[9]赵毅衡.广义叙事学[M].成都:四川大学出版社,2013.

[10]王梦鸥. 礼记今注今译[M].北京:新世界出版社,2011:261.

[11]班固.汉书[M].北京:中华书局,1995.

[12]魏徵等.隋书[M].北京:中华书局,1995.

[13]刘知几.史通[M]. 北京:中华书局,2015.

[14]胡应麟.少室山房笔丛 [M]. 北京:中华书局,1958:20.

[15]章学诚.文史通义[M].北京:中华书局,1961:1.

[16]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1995:3297.

[17]李梦生.左传译注[M].上海:上海古籍出版社,1998:307.

[18]杨义.中国古典小说史论[M].北京:人民出版社,1998:9—21.

[19]李剑国.小说的起源与小说独立文体的形成[J].锦州师范学院学报,2001(3).

[20]金圣叹.贯华堂第五才子书水浒传[M].南京:江苏古籍出版社,1985:18.

[21]高小康.中国古代叙事观念与意识形态[M].北京:北京大学出版社,2005:17.

[22]钱钟书.管锥编:第一册[M].北京:中华书局,1986:166.

[责任编辑 海 林]

10.16366/j.cnki.1000-2359.2016.05.023

2016-01-13

河南省软科学研究项目(152400410508);河南省哲学社会科学规划项目(2015BWX009)

I0

A

1000-2359(2016)05-0131-08

王振军(1969—),男,河南卫辉人,河南科技学院文法学院副教授,主要从事文艺理论研究。