“艮岳”剧场

——侯拙吾访谈

本刊

“艮岳”剧场

——侯拙吾访谈

本刊

《画刊》:以艮岳为主题,在展厅构建一荒诞奇诡的“历史剧场”,灵感由何发端?又想表达些什么?

侯拙吾创作现场

侯拙吾

侯拙吾:生长于长安,这个曾书写过无数绚丽篇章也经历过太多兵燹灾难的旧都,使我一直对于既往的历史有一种强烈的迷恋。它们曾如此鲜活纷繁地就在你今天居留游走的空间发生,然后幻灭、湮没,成为尘埃和泥土,就在你的脚下。当这种念头升起,你甚至会有一种微微的眩晕感。我相信:那些残余的信息已经悄然潜入了我的身体和世界,成为我的一部分,是赐予,是瓜葛,是羁绊,是陷阱,是迷宫,也是灵感、快慰和存在与寂灭间微妙而不足为人道的平衡临界点。艮岳只是一个借喻,借它去开启一段与内心里的前尘和今生乃至未来的旅行;展厅,一时就成了我展开的心象。与其说是历史的剧场,不如说更像一间置有光色斑驳魔镜的时空之屋,历史与现实,荒诞又真切地交织在一起,媾和并妥协了,不可思议地营构出各种世相图画,杂陈并互噬着。你看到的画作其实已是虚空,是一面镜子,最终你仍然只看到你自己。所谓历史剧场,你看历史,历史同样也在静默地远远看你;它是你的彼岸又是归宿,像一个黑洞,我们都会坠入进去,而艺术不过是暗黑的现实与过去里耀动过的荧荧烛火。

……………………

《画刊》:光在此次展览中的强弱散聚、明暗实虚,弥散于空间中,在观众与展场间穿针引线,导引了观看的路径,丰富了阅读的语义,强化了主题的表达,使得图像和空间之间生发出一种“场域”的张力。此为我对现场观看的反馈,未必与你初衷相合。能否从作品与展示的关系具体谈谈你此次现场布展的用心?

侯拙吾:空幻也是一种真实和存在。计白当黑,虚实可以互置转换。艺术,终究是一种智慧的游戏,可以激活我们的内心。当纷纭的作品载承了繁冗的诘问与思虑,衍流成一片荒漠的假象,最真切的不外乎观者此时的行走观看和触知。我在展场中不过仅仅提供了一条我的角度和线索,从历史的典籍、文献、手稿、涂鸦到篡改和遮蔽后的一批现成品,到水墨自由的阐发和创构,我试图借此呈现或牵连出被遮蔽、遗忘、修饰、篡改、再造、失真的历史复杂面目,进而去反思每个人在历史与现实中的位置与责任。所以,我虚化和淡化了每一件作品本身也许无足轻重的技巧和属性,而更看重其内在文化逻辑与表述语境里的彼此连带呼应与轻重类比关系。整个展览就是一件作品,每一件作品在其中只能成为丰满而有机的细节,来支撑并引带出一种观看和感知的序列。所有材料的呈现最终服从于我的表达,亦服从于场馆和观众以及外在世界里一个封闭滞留的短暂感受所能赋予的最大化的思索与悟解。一个艺术家,也许只能做到这些了。我喜欢你说的“场域”这个词。当我们明白无误地知道我们无可抵御地身处于一个强大恣肆、充满能量并裹挟着所有人在冲撞拥挤中走向耀眼光灿的毁灭的世界时,我充其量只能在展览中形成一个我的场域,一个让你觉得陌生、封闭、虚无、诡异的所在,让你暂时与外部一切的干扰和规则隔离,来掏空自己,并质问自己和这个世界,并允许我的场域短暂地侵入你、填充你,但最终让这场观看成为你视觉记忆里一道淡淡的疤痕。当外界的阳光再次抚及你,疤痕愈淡,我们也许仍妥协于这个世界,但或许会存留下一个梦魇般的质疑。

……………………

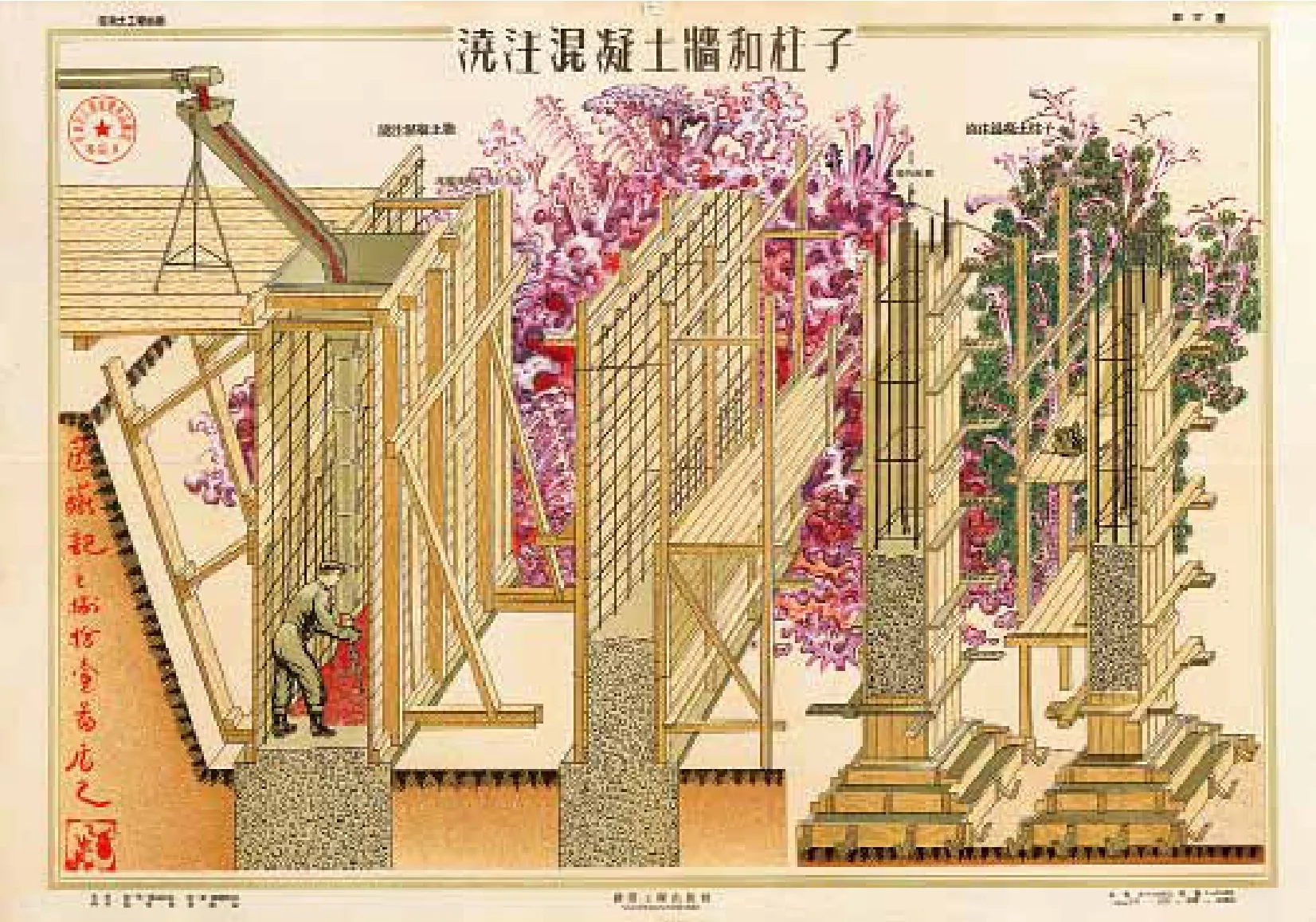

《画刊》:与“墨变”之展览相比,“艮岳记”个展从题材和媒介上都有拓展,展览上对各种西人所做的印刷挂图、中国园林版画的改造与重构,展示了你对图像与绘画关系的新思考。具体而言,你在此类作品中所用的技术手段与绘画又有共通。其中的设计和用意能否详解?侯拙吾:我们这代人对于艺术的最初接触,几乎都是起于绘画。又一步步见证了艺术由全面被政权宣教把持操控而渐次回归于个人,目睹了由古典主义到现代主义进而当代主义的滥觞,几乎每个人身上都浓缩着一部美术史。当觉悟到技术也不仅仅是手艺,而审美也不再是艺术的终极指向时,在茫然里却获得某种轻松解脱和再造的可能。架上绘画成为了我们选项之一,但它的属性和内外沿却都被我们一而再地重新界定与再造着。当图像拓展出非绘画语言可涵括的意味时,借用和移植成为了一种便捷而多义的泅渡途径。特别当我想去将个人的旧有视觉经验和其中蕴藏的大量纷繁信息一并捆绑着拉来时,也许除此直接置换选项外,别无他法可以完成这种庞大综合工程的再构和演绎。我将童年冷战时期核子战争的阴霾直接替换进艮岳毁灭前宋人对于金兵铁戈杀戮的恐惧,又将苏联式巍峨高矗的政权机构的实体象征偷换掉皇家园林之对于平民想象中的尊贵与威严,意图揭示被后人无穷的诗意化修正和覆盖中被淡忘消解掉的王权的阴冷和肃穆……特别是在890年后亿万臣民们仍嚣嚣于一场国家式盛大狂欢和对于明主圣君的拥戴讴歌的记忆。崩毁的预言如谶如咒,何从化解和规避?艺术家杞人忧天式的呻吟也许只能借助于历史陈旧图像的躯壳来发出,岂有他计乎?

“艮岳记”展览现场

……………………

《画刊》:那么这种在水墨之外的艺术实践,在你今后的艺术中会否变得更为重要?

侯拙吾:是的。一旦获得既有方式之外的凭借与渠道,犹如双臂外另行长出的胳膊和翅膀,这会使你拥有更大的自由与驱遣的能量,我不会拒绝的。

……………………

《画刊》:你画中的残枝败叶、枯树骨骸经常与红旗、星徽同构,将个人记忆、情感经验与历史幻境植入山水图式之中。我以为这些图像的选择多是隐喻和象征的道具,然而这几种图像在作品中的反复出现,在强化视觉寓意的同时,是否有一种危险,即视觉上的复杂反而显出表达上简单化的倾向。此为我的观画感受,与你交流。

侯拙吾:这些符号元素虽然明显烙印有我个人化的记忆,但并不应狭隘地被归为我的经验和倾诉需求。目前看来,某些在上世纪已被文明所摒弃掉的政治制度和社会架构仍会苟延残留相当长一段时间,虽然它们注定在式微和退缩、瓦解中,但这种经验和感受甚至已经成为人类的阶段性政治文化记忆。最终它所承载的特定内质意义和象征性文化属性都足够具备长远的反思与研讨的存在价值,也不应当被轻易遗忘和湮没。一如我们已经远远游离隔阂于远古的巫术和宗教时期,但我们并不会对那些被赋予了浓厚宗教巫傩属性的艺术承载物觉得排斥和无从感悟解读,虽然繁复冗杂、沉重费解,但却也依然充沛凝聚着特定的文明质量和从属场能,并不易被替代消解。与此同时我们也可以眺望一下其实完全不可以猜度的未来世界,在文化奇点到来之前的所有文明或许都具备着较低次元维度的单一性,更何况一个自足于自我吟唱的艺术巫师。既然已经被周遭世界及肉身经历所束缚和规定,何不就此也将这种绑架投射于吾身的场能再次转嫁投射于我所注定的关切与执著上呢?

……………………

《画刊》:对“废墟”的表达是你绘画的一个重要主题,你在创作中对“废墟”是如何思考的?

侯拙吾:所有的文明都曾经鲜活灿烂而无不沦入腐烂和废墟,废墟就是文明乃或人类的蝉蜕,它在进步倒退交织的潮汐中被一次次涤荡掩埋和粉碎着,却也在剥蚀淘汰间将沉积物打磨出另外一副令人意外的动人怜意的风采,因为那就是我们今天的一切在灰飞烟灭后残留的样子,是一次次注定的悲伤却还残存有余温的故事重演。从某种意义上来说,废墟亦象征着文明,也映射着我们。古人绘画里也许因已投射注入了太多的时序轮回、草木凋零、山河萧索的感喟,看景的旅人就已经寄予了天地逆旅匆然萍踪过客的凄凉,那些城堞、庙宇、山驿、茅庐、草亭孑然孤矗于丛岭关河之间,即或未图绘其坍朽,它们又何尝不是废墟?废墟是文明人在怅然回顾间对自己身影的凭吊,废墟即我们。

……………………

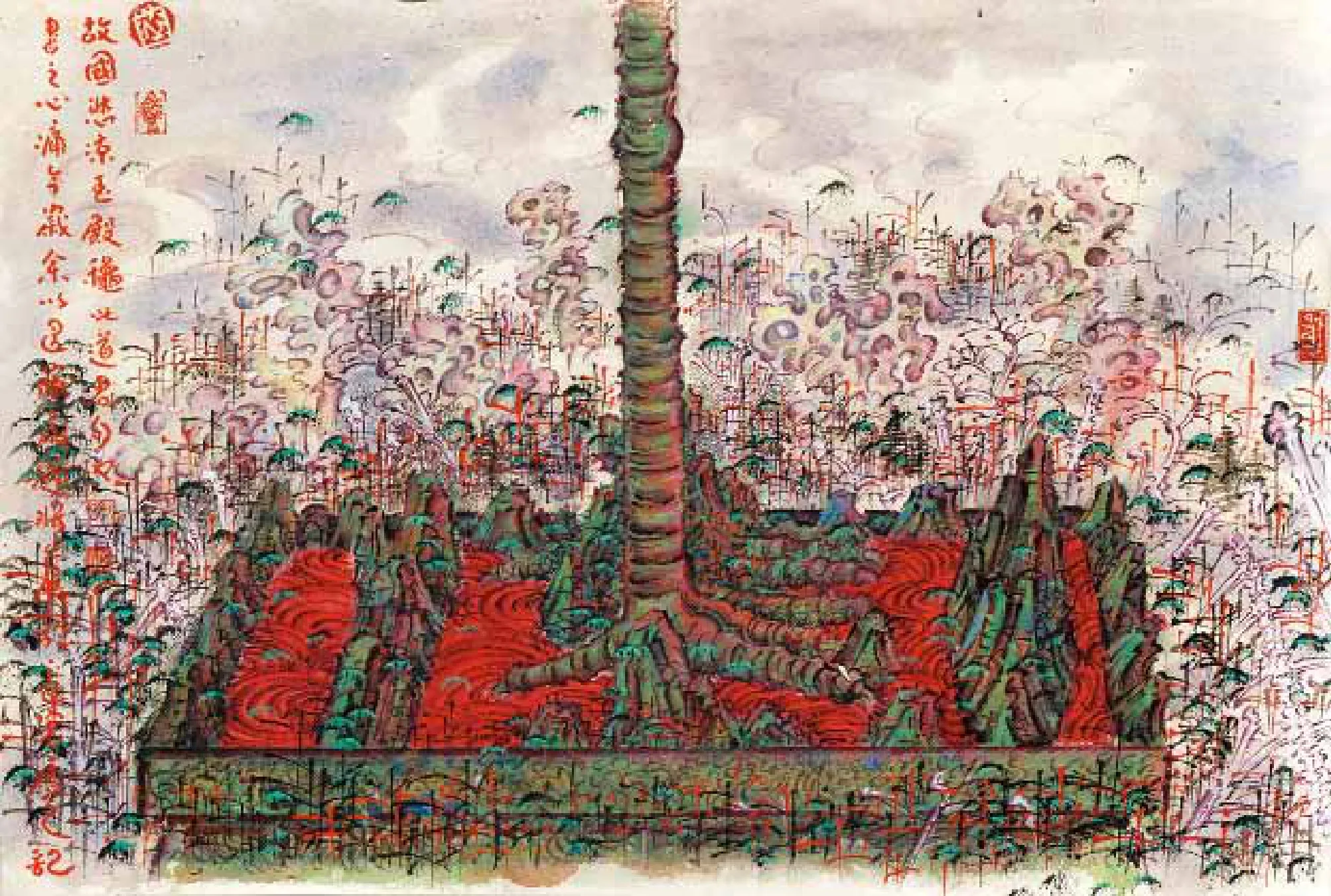

《画刊》:在展厅中最大的那幅山水,历时多久完成?此画是否是你最大尺幅作品?

侯拙吾:那件作品是我为这个展览所作的主题绘画,历时半年,集中图绘也足足三月有余。是用了我积蓄有年的8张陈旧丈六巨匹而写就,尺幅大约近8米×10米。那段时间我住于工作室中,每日苏醒则痴痴于楼上俯视这件铺张于地面的画作,支离纷披的墨痕宛如一片畸裂的岩壁或是湍急跳汰的河流,它诱惑着我的步入似又拒绝着我的破坏,我能听到它在自己呼吸。我会移步上去漫步,茫然地注视着我给自己塑造营构的一座殿宇亦是一片废墟。这确实是我独立创作的最大一件画作,当它第一次完整拼成悬挂于美术馆空荡荡的大厅壁上时我自己也仍有些陌生的错愕感,技法和初制巨构中的错失都已经不太重要了,我感到的是自己那样强烈和执著的倾诉欲,那是生命逢值旺盛恣肆时无法抑扼的宣泄和表露,它储敛承纳了我此时的种种际遇、波磔、感触、落寞、疑惑、躁动、欲望、无奈、挣扎、放弃、躲避、狡诡、诚悃、妥协、无知,它就是我此时此刻最生动淋漓的写照。虽然它被描绘为一座荒诞苍峙的艮岳,一架爆发或崩沮前的火山和炼狱的场景。我将永远记得在这个溽暑炙人的盛夏独自赤裸着大汗淋漓喘息走笔画上的自己,即使知道没有意义知其不可为而为之的偏执和虔诚,这抑或正是残破肢解凋零后文明废墟仍残有余温袅袅的最动人处吧。

《艮岳记》系列 侯拙吾

《艮岳记》系列 侯拙吾

……………………

《画刊》:你画中山水的图式总仿若进入你艺术的表皮,各种符号、图像隐于草木间,捆缚于布幔里,其中的布局经营、光色转换串联了寓言和象征,将观众的情绪带入亦真亦幻的现场。山水的这层形式外壳对你依然很重要吗?

侯拙吾:其实你已经替我回答了这个问题。你在观看中所察觉铭记的种种图像与符号无不是借用了山川草植这些表征载体,就如这张雪白莹洁的宣纸,它承受了我游走其上的脚步、滴落的汗水及无数层叠覆盖的笔墨后,它虽仍可被视为一张纸,但被赋予其中的属性已经再造了它的意义。任何生命或行迹都驻留痕迹于某种具体的物象中,那是它的富有意味的可爱躯壳,虽然它注定会遗失和毁灭于时空河汉的漫漠燃烧到冷却中。躯壳的驻留和借代却都是万千因缘际会的因果和律力,珍贵却也无谓吧。你说算重要吗?

……………………

《艮岳记》系列 侯拙吾

《画刊》:在造型和绘画语言里,你对西方艺术的吸收也显而易见,你也多次提到对里希特和基弗的欣赏,作为参照系统的西方现当代艺术对你的绘画又有哪些直接影响?

侯拙吾:作为一个对美术史和东西各门类艺术都充满无穷兴味的我,似乎可以在这里滔滔为你诵读出一连串我心里感动而慕恋的名字。但在我的悟解与设定里,参照系数并不是这样的一番架构。我宁愿孤悬游离于每一个已经被概念固化又同时被误会消解中的体系,因为每一个人都是不可重复的稀有个体。在浩瀚而多元的艺林迷宫中沉浮,我或许仅仅只有对自己象征性负责的痴念而已,美术史和什么东西方古典、现当代都是路遇的风景和曾经寄身的驿站。我宁愿参照的是我在游走中所感知的这些风景之外的更恢宏壮阔的人世间的纷嚣与激涌,它来自喷薄的阳光和欲望勃发的人群以及能激发起你讴歌或诅咒的种种力量。我注定被它们规定和裹挟,而不是美术。

……………………

《画刊》:一个古代美术的收藏家身兼当代艺术的实践者,知识和鉴赏的系统遇到艺术创作的灵性表达,其中的通融和分界在哪?

侯拙吾:这个跨度只是代表性地披露了我复杂兴趣与欲望的一小部分,也许它们在我成长学习观看和记录世界的磨炼历程中都具有特定的重要意义,但今天看来又别成一番风物和追怀了。它们当然是通融的,文明中一切信息都是适度通融又区别而排斥的,融合就意味着抵消和变质。我们几乎无从去真正由你被规定的角色一跃而进入另一种文明,一如古人“子非鱼”之辩喻。我们永远都是别人眼中的他者,就如我们无法踏入历史,而解读也都是我们自以为是的猜度和误会以及有趣的想象与再构。其实,这也是我这个展览中很有兴味抛出的一个困惑和疑问,就是关于文明一次次覆盖和割裂后,我们在废墟中饶有兴味地去做的那些误读、拼接、附会、篡改、叠加,赋予再造、升华、异化……艮岳毁了,但我们每个人心中都有一个不停在堆积打造又一次次自行毁掉的只属于你的艮岳,无穷无尽,成了镜像迷宫中破碎又光璨的虚无,延伸坠落进宇宙洪荒的剧场。艮岳就是你。

注:

展览名称:艮岳记

展览地点:西安美术馆

展览时间:2016年9月10日-10月6日

编者按:候拙吾的个展“艮岳记”于西安美术馆上演,艺术家借艮岳之名,在展场构建了历史图像与个人水墨经验交错穿插的荒诞剧场。当观众于幽暗光色中顾盼前行,置身在陌生、诡异的空间里,与尘世日常短暂相隔,也就忽而成为剧场的演员,与画作、装置同构了历史与现实的虚幻。本期《画刊》对候拙吾的专访,呈现艺术家自己对展览的期许与深思,希翼所谈内容可加深读者对其艺术与展览的理解。