从绘画到动画:在跨越中生长

孟尧

从绘画到动画:在跨越中生长

孟尧

(一)

展览现场

正在苏州金鸡湖美术馆进行的“从绘画到动画”展,是一次对独立动画的历史、现状与未来进行多维度探讨。从文献结构、论坛议题再到展览空间中作品的选择与呈现,都体现出将独立动画置于当代艺术和当代社会的全球化语境中来理解和考察的特点。本次展览的论坛单元的主题“全球化潮流中实验动画与方法”,更是直指向在全球化跨媒介技术语境下的艺术创作命题。

何谓独立动画?本次展览的策展人张小涛曾在《被遮蔽的实验——2000年以来中国独立动画的实验之旅》一文中对其做出了如下定义:“独立动画是以高科技的虚拟数字化艺术为特征,吸收了电影与新媒体、声音艺术等多种媒介的综合性的试验艺术,区别于商业电影的美学模式,保持了实验性与先锋性的立场,并且强调独立电影的批判性与实验精神——关心社会、建立独立动画与社会的介入关系。”这段话很充分地表达了张小涛对独立动画的理解与要求。

独立动画的生长和发展,是深深植根于虚拟数字技术的升级和裂变的,艺术家必须对最新和前沿的科技有敏感和理解,并创造性地将其消化于作品实践之中,通过多层面的社会协作实现完整通畅的表达与传播。这种技术媒介的特殊性和创作与传播的复杂性,决定了独立动画的未来充满着不确定性和无法预估的拓展空间。这一切自然也就指向了张小涛所说的“未知的实践场域”:在互联网和虚拟现实交错的赛博空间中,一切都是未知的,一切都在运动和生长的过程当中……

当我们将独立动画的逻辑和语境理清线索,再去分析和审视此次展览现场的艺术作品,才能更全面地理解展览主题的意义。

(二)

步入展厅,首先迎面遇上三组作品,它们分别是管怀宾的《无人界·天际线》,缪晓春的《死亡的胜利》《无始无终》,以及吴俊勇的《月升》。三位艺术家的作品,在媒介和风格上互为呼应,充分利用了展场的空间,并彼此形成一种场域关系。

《无人界·天际线》是一组影像装置,影像记录了管怀宾10余年来拍摄的不同城市建筑的顶层景观,在街巷广场的喧闹与匆忙之外,顶楼的空无折射出城市喧闹生活的反面:荒凉而冷寂。摄影图片在影像的动态序列里,抽离出一种静穆的情绪,并在硕大的装置作品中被强化与锚定,引发我们重新回望这并行于时间、交叉在现实中的一道天际线与视觉景观。

在管怀宾对现实和内心的自省循序展开之时,缪晓春的作品则提供给我们一种以机器之眼重塑观看的艺术探索。《死亡的胜利》和《无始无终》分别是绘画和动画作品,它们延续了缪晓春长期以来对人脑和机器协作的思考。在《无始无终》中,缪晓春自我形象以一种计算机独有的建模方式反复出现在动画中,其标志性的矢量线结构已成为他成熟的造型语言,艺术家在其上尝试各种视觉可能,并将个人的生活经验置于三维动画的视觉特效中,发挥虚拟数字技术的强项。数字技术和电脑的特长如何反馈到绘画里来,是缪晓春近年来一直在实践的事情,从《最后的审判》开始,艺术家就一直借用西方艺术史的经典作品为参照,并以计算机的方式处理画面,以一种有别于人眼观看的视觉标准,尝试发展一种新的绘画语言。此次展出的大型电脑绘画《死亡的胜利》,除了名称和基本构图,实际已经与原作没有多少联系。画面上充满了五颜六色的人和物,这些都是基于计算机的色彩通道获得的。缪晓春利用数码技术对绘画和动画语言的新探索,尤其是他对艺术史原作的置换处理,无疑拓展了动画与绘画表达的新空间。

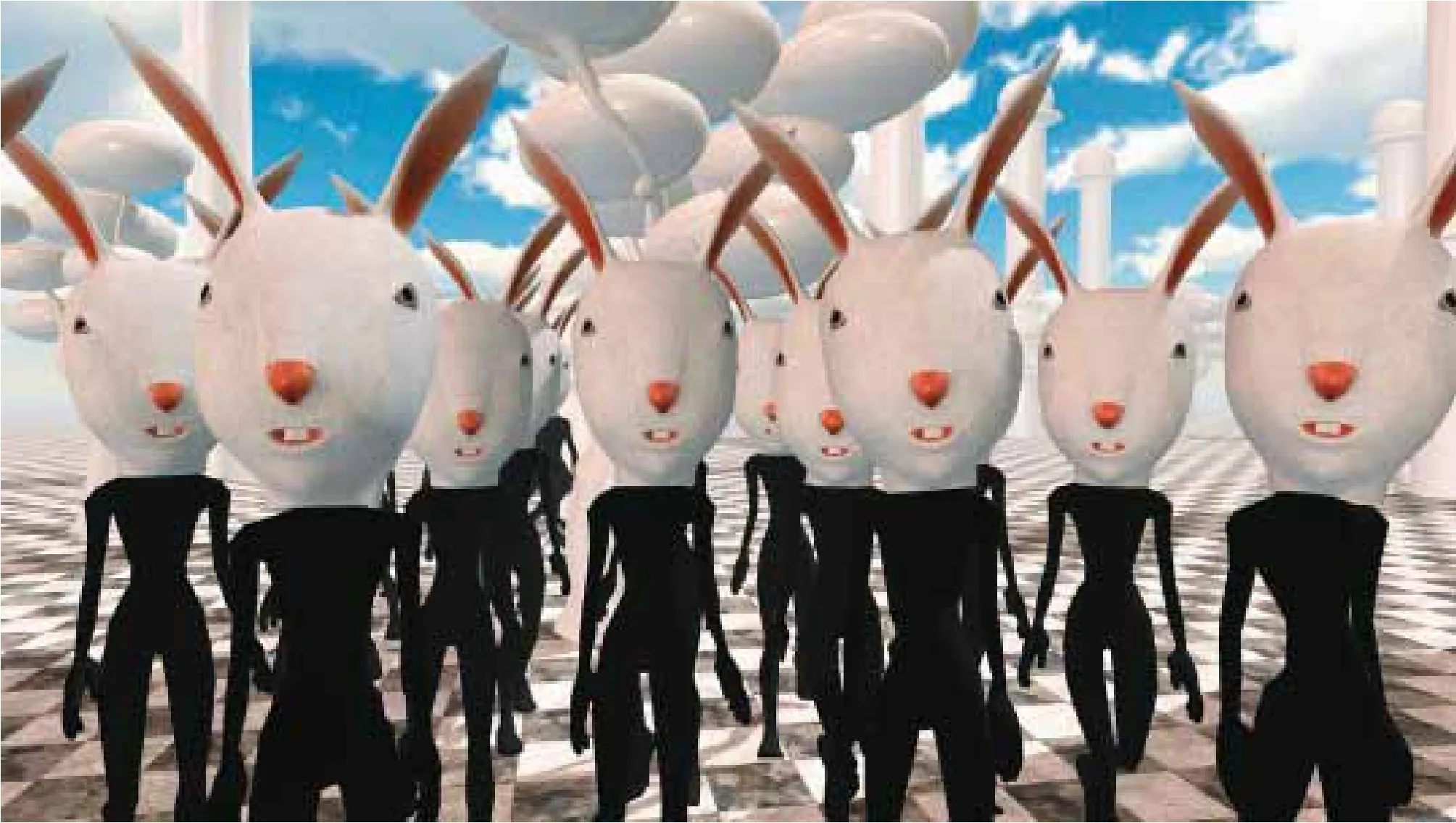

上·《兔子世界》 成正焕(韩) 动画

下·《米开朗基罗的情诗》 耿雪 黑白影像 2015年

《须弥纳芥-六粗》 余春娜 影像 2012年

如果说缪晓春和管怀宾的作品,体现的是一种面向哲学和形式语言的思考。那么吴俊勇的单屏动画《月升》则在另一个维度获取新的表达能量。《月升》投影在与《无始无终》相对而立的墙面上,当观众在作品前经过时,便立刻成为影像的一部分,观众的剪影混杂在动画的各种元素之中,获得了愉悦的互动参与感。同时,这种介入也让墙面与画面,图像与寓言的关系更有意味,作品也因而获得了更大的读解空间。观众和作品在交互的一刻于平面中是平行共生的,一如吴俊勇认为动画和绘画是同时存在,彼此平行一样。

策展人将这三组作品立于开场的空间,显然有着自己的策展逻辑。大型装置、绘画、影像、互动动画,不仅在现场勾连了作品的丰富语义,也暗示了展览主题的开放和多义。“从绘画到动画”,远非一次线性的视觉与媒介关系的梳理探寻。展览标题实际只是以绘画和动画的相关性设置了一个容易参照的支点,重要的是在新的时空关系里,不断突破局限和拓展新的方向。否则,仅仅停留在绘画和动画的内部关系里,只会作茧自缚。

(三)

在开场富有张力的作品组合拳之后,展览的丰富性随着观众脚步的挪移层层打开。我们既能依照媒介方式的选择,区分艺术家技术和观念的差异,也能按照年龄代际的划分,见出趣味与风格的殊同,或者经由作者文化身份的不一,发现彼此在地经验的多样。这正说明了独立动画创作的活力十足。

徐冰此次展出的是《地书》的创作现场以及《小黑游外滩》的动画作品。《地书》《小黑游外滩》,是徐冰历时7年对全球化时代消费符号与图像的系统研究的成果。如艺术家自己所言:“《地书》表达的是对当今文字趋向的看法和普天同文的理想。”在展览现场,《地书》的工作台有序展开,鲜活地展示了徐冰艺术工作的系统性。如何将具有普遍意义的符号转移为富有深刻社会语义的视觉叙述,并借助新的媒介语言建构艺术家自己的知识谱系,《地书》不啻为一个富有参考意义的经典例证。

与徐冰在一个更广泛的维度构建自己的艺术系统不同,梁绍基多年来的艺术实践一直深入一点——与蚕、丝相伴相随。《船歌》将手工纺织的技术融于数码影像装置的同构,丝线在光影中穿梭,以丝的轻柔与科技语言的结合,展现出一种富有东方意蕴的诗性表达。既在传统的视觉中吸取了养料,又保持了一种游离于主流的当代性。

在余春娜的作品中,对东方禅意的表达则是另一番景象。《梅》《兰》《竹》《菊》以中国传统绘画中最具象征性的主题为名,然则作品却仅在表意层面与原典有所牵连。“老式的手风琴演奏者、七八十年代或更早的爆米花工具、古典意味的舞者、五四印记的读书女青年”,分别被安置在如佛龛一般的虚拟图像空间,在这个封闭自洽的空虚之地,动画周而复始,在不增不减的动作中,引人凝神关注。其中所传达的空寂与温存,既使人关切曾经共有的历史记忆又与当下的日常拉开距离。如余春娜自己所说:“在这样的状态下个人经验、感情、语言、观念、对时空的把握理解都统统转化为一种虚拟化的记忆信息,借此触碰到我们敏感的神经,触发出不断生长蔓延的追忆欲望,是历史与记忆的纪念物。”与之相比,《须弥纳芥—六粗》则在屏幕中创造了冲淡空灵的超现实空间,水熊、乌贼、引擎、法杖、宇航员等交替显现,传达出难以言表的微妙情绪,这其中杂糅了作者对科技、宗教、文化意义以及生命何谓的追问。

如果说在梁绍基与余春娜的作品中,对东方意蕴的表达是物质性和数码技术的同构与共生。汤柏华的手绘动画实践则强调了自身与东方绘画传统以及1980年代中国美术动画片的审美联系。在《海里龙》中,17分钟的动画背后是1万张手绘石膏板的视觉锤炼,为了达成一种较为厚重的风格样貌,艺术家坚持手绘后扫描的方式进行创作,其绘画的内容也与其个人的成长经历与视觉经验相契合。在展览现场,动画和创作的手稿并置于空间中,形成一种互文关系,梳理了汤柏华对绘画和动画关系的思考。

不难发现,数字媒介与虚拟技术的丰富表达力,给了艺术家在动画中体认消化自身文化、探求深挖历史文脉的新可能。在同为东亚地区的艺术家的作品中,来自日本的山村浩二与韩国的成正焕的动画创作,则展现了相近地缘文化的不同艺术探索。

山村浩二的动画实践,依托于手绘,善于用线条和光影营造氛围,有着强烈的个人风格,在《头山》《年老的鳄鱼》两部作品中,山村展现了他对日本社会文化的和世界政治的理解,其中所传达的童心和奇思妙想,夹杂着孤独和忧伤的情绪,令人印象深刻。成正焕的动画创作则显现出强烈的科技和未来感,在《兔子世界》中,艺术家试图和观众玩一次“看与被看”的游戏,这件带有互动性的作品,当观者立于屏幕前,成群的兔子会逐渐聚集过来,直到观者离开才会散去。“柱子和树木环境里的兔子会一直凝视观者,从视线当中可以衡量谁是主体,谁是被动的权利。”陈正焕的兔子显然是一种视觉和身份的隐喻,凝视和被凝视,是人类生活中时刻面对的观看状态,当动画视频中的兔子直勾勾向你看过来,观者自身的心理反应就让游戏多了一层深意。

上·《夏虫国》 汤柏华 彩色影像 2014年

下·《天籁籁》 刘茜懿 三维动画 2012年

对于互动性影像和装置进行实验和探索的艺术家,还有林俊廷、费俊/朱迪思·道尔、段天然、周雯静。他们的作品分别在人机数据交互、古代图像与新媒体的互动、物理感应装置等方面做出了主题和内容以及表现方式都相异的作品。科学技术的手段如何融会于个性表达之中,这几位艺术家的作品提供了一种参照和比对的样本。

在传统艺术的门类里,雕塑是一种制作性强又有明确空间限制的艺术。如何用动画的方式来活化雕塑的表现力,或者说拓展雕塑表达的新可能。耿雪的作品提供了一种启发。在《米开朗基罗的情诗》中,滚动播放的动画和静置的雕塑泥团虚实相对,情欲和生死交融凝固在动静的对比之中,它引发人思考作为创作者的艺术家和媒介以及作品的关系。

动画的成长性,立足于虚拟科技技术的不断升级,这种技术的弹性当遇上个人心灵和社会文化的碰撞,或可产生不同的路径与表达方向。在《天籁籁》中,刘茜懿将她个人成长过程中遭遇的精神与文化冲突,自我意识的觉醒与变化,做了带有暗黑风格的内倾表述。动画中的诡异与玄幻、血腥与暴力,是艺术家寻找自我的心象显现。“《天籁籁》 是从小跟随我膨胀的对世界的探索之心的最大释放。这部黑白动画 陈述着面对不断变换的世界的踌躇之心,孤立之立场,对自然的尊重,对自己文化的尊重……”《天籁籁》是刘茜懿自我成长过程中面对社会文化变迁的一次自省和追问,是个人心灵与动画的相生相合。

除了这种个体化的艺术表达,动画还有其他可能吗?吴超和夏维伦的《植物人艺术唤醒》项目,给出了一种有借鉴意义的回应。“艺术和生命的关系是什么?艺术除了完成个人思想上面的表达,有没有实用性?西方医学是否是生命创伤修复的唯一答案?”这一系列问题的提出,是艺术家展开项目的前提。“植物人艺术唤醒”还在持续进行中,对这一多学科合作的事件,我们无法用作品的标准去定义,也不可能在展览上了解其全貌。然而,通过对项目进行过程中视觉艺术工作的切片式展示,艺术家以装置和图表以及文献的结构组合,向观众展现了艺术和医学合作的方式及积极进展。吴超和夏维伦的探索,在另外一个维度拓展了动画的价值和意义。在面对正在发生的社会变动时,艺术的潜力不仅随着科技的迭代升级而获得表达的越发多元,它也不断进行着和社会的互动与对接。在这种更为开放和跨越的语境中,动画还将获得何种新的刺激并深入到我们未曾想象的领域,我们不得而知,但一定值得期待。

(四)

在今天,互联网时代的科技发展,正不断颠覆我们感知世界的方式和日常生活的状态。人和机器的关系,也在不断精细化地裂变。“从动画到动画”在本体层面的艺术探索与跨越式的艺术发展实则也是一个悖论。在反智、无意义充斥生活,一切都越来越商品化的当下;在碎片化生存、多屏幕信息,甚至科技设备器官化的今天,人已负载了越来越多的机器属性,人的性灵与宇宙自然的关联,本能与感官的敏锐和直觉力的发展都在科技环境里不断遭到限制,这是我们遭遇的史无前例的新的客观现实。回到“从绘画到动画”的展览主题,必须认清这一文化历史的前提,正如张小涛所说,对“独立动画的探讨只有在一个空间和关系美学中才有新的可能和意义,一切都是在关系和上下文中才有新的阐释和可能。”它并非是要回到本体的局限中,而是要在当代图像和信息的新关系中吸取养料,在无法估量的不确定中跨越生长。唯有如此,独立动画才会在不断地社会介入和实验中获得真正的当代意义。

注:

展览名称:从绘画到动画

展览时间:2016年9月24日-11月23日

展览地点:苏州金鸡湖美术馆