延庆地震台北京地震监测工作发展的见证者——写在北京市地震局建局20周年之际

武晓东 王志惠 常建军

延庆地震台北京地震监测工作发展的见证者——写在北京市地震局建局20周年之际

武晓东王志惠常建军

延庆地震台简介

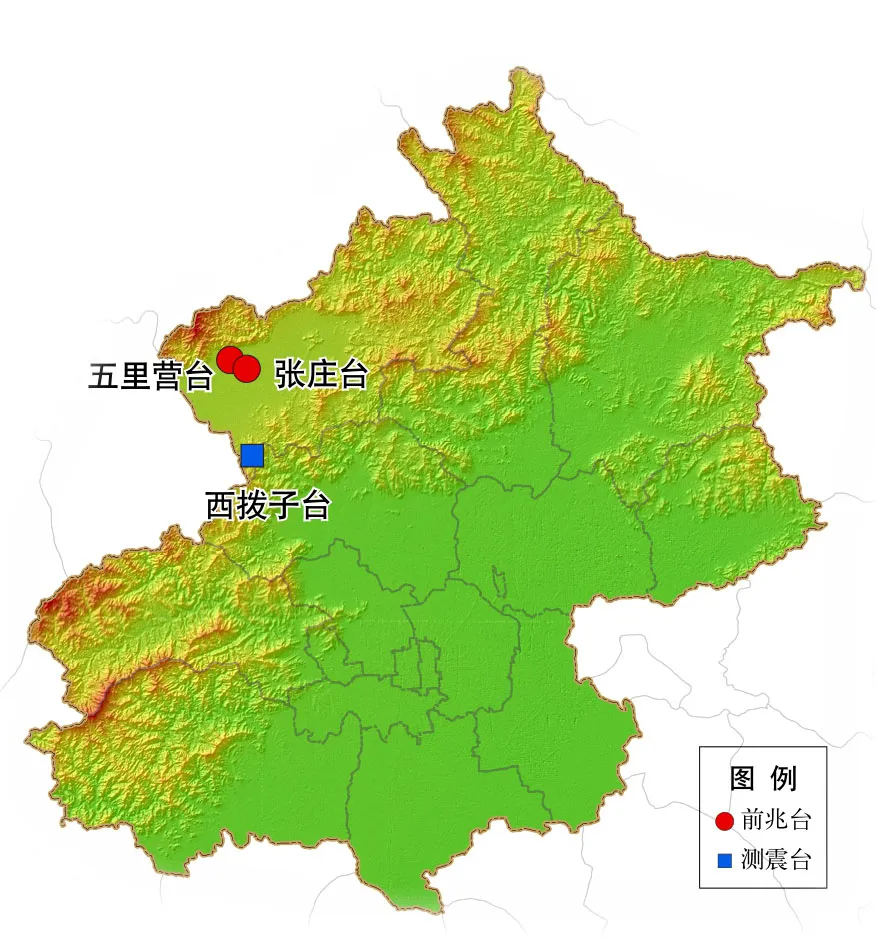

延庆地震台位于北京西北部的延庆区,距北京市区约90公里,它是北京市地震局下属的主要专业台站之一,集形变、电磁、流体、测震于一体的综合性观测地震台站,由张庄地震台、西拨子地震台和五里营地震台(观测井)三个子台构成,三个子台均属国家I类基本台,主台为张庄地震台。

张庄地震台位于延庆县城关镇张庄村南侧,海拔484米,始建于1986年占地面积4269平方米,建筑面积327平方米。西拨子地震台位于北京市延庆县八达岭镇南园村南,海拔高度640米,始建于1968年,占地面积3308平方米,建筑面积730平方米,形变洞体面积1334平方米,观测室面积71平方米,距延庆县城16公里,工作和生活条件较为艰苦。

五里营地震台(观测井)位于北京市延庆区东五里营村北,距张庄地震台1200米,始建于1978年,为地震专用观测井,井深533.12米,占地面积150平方米,建筑面积50平方米。五里营井的地下水为裂隙承压水,地下水补给区为北部隆起山区,隔水层好,径流量大。

武晓东,高级工程师,北京市地震局延庆地震台副台长。1991年毕业于防灾技术学院地球物理专业,1996年以来在延庆地震台从事地震前兆监测、研究及管理工作,负责延庆地震台观测技术系统升级改造、台站基础建设、环境改造美化等工程。先后主持完成中国地震局三结合课题、北京市地震局青年科研基金课题等项目,发表科技论文10余篇。曾先后获得中国地震局防震减灾优秀成果三等奖、北京市地震局防震减灾优秀成果二等奖。

延庆地震台观测技术系统结构图

台站建设背景

1966年3月在邢台隆尧县、宁晋县先后发生6.8级、7.2级地震,总共造成8064人遇难、38000余人受伤,损坏房屋508万间,这是新中国成立后第一次发生在人口稠密地区、造成巨大人员伤亡和财产损失的大地震。

邢台地震发生后,党中央、国务院十分重视,周恩来总理对地震预测、预报、预防工作做出了一系列重要指示,要求把北京地区的地震问题与邻区一并考虑,以保卫大城市、大水库、电力枢纽、交通系统的安全。按照周总理的指示精神,国家科委组织在京的24个单位500余名不同学科的科技人员奔赴邢台地震现场,在震区周围很快建立了一批以观测地震前兆为目的的地震台站,从不同角度探索地震预测、预报的方法和途径。

1967年3月27日,河北省河间发生6.3级地震,造成19人遇难,180人重伤,被损房屋达83413间。

河间地震震中距天津只有90公里,距北京仅140公里,地震震中距离北京越来越近,呈现出向首都迁移的趋势,并且京津两地遭受比邢台地震更大的影响。

面对严重的地震灾害和日益严峻的地震形势,周总理指示:“要密切注视京津地区的地震动向”。因此,在京的相关单位,以邢台地震现场监测预报工作为基础,在北京大规模地开展了地震预报监测工作。

从1967年4月起,地质部第一物探大队(现中国地震局地球物理勘探中心)、地质部地震地质大队(现中国地震局地壳应力研究所)、地质部物探研究所、国家测绘总局天津测量队(现中国地震局第一形变监测中心)、中国科学院武汉测地所(现中国地震局地震研究所)、中国科学院地质研究所、北京市地质局、石油部646厂等8个单位先后在丰台大灰厂、房山牛口峪、平谷马坊等地建设了28个地震监测台站,1970年,以这8个单位为基础组建成“北京地震队”。

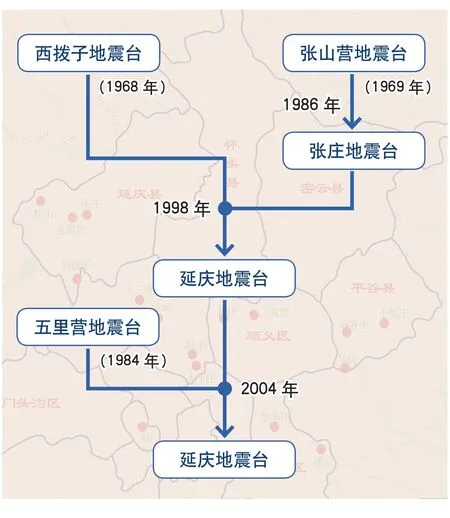

其中,延庆西拨子地震台由原地质部第一物探大队于1968年建设,张山营地震台则是由北京市地质局102地质调查大队于1969年建设。

台站历史变迁与建设

1.张庄地震台

前身为张山营地震台,张山营地震台位于北京市延庆区张山营镇下芦风营村,始建于1969年,原隶属于地震台建设单位——北京市地质局102地质调查大队。1986年,因修建大同-秦皇岛铁路,对地电阻率、地磁观测产生干扰,张山营地震台整体搬迁至延庆县城关镇张庄村南侧,更名为张庄地震台。

2.西拨子地震台

该台由原地质部第一物探大队(现为中国地震局地球物理勘探中心)于1968年开始建设,1970年投入使用,建设面积730平方米。为了改善形变观测条件,1982年进行山洞施工,1986年完成全部建设,山洞进深1400米,形变洞体面积1334平方米,观测室面积71平方米。

3.五里营地震台

为地下流体观测台,观测井由原北京市地质局104队在1979年“北京地震地质会战”期间钻探施工的,后成为北京市地勘的水文地质观测井;1984年,交由原国家地震局分析预报中心管理。

4.隶属变迁

1970年,为加强北京的地震监测与管理工作,成立了“北京地震队”,张山营地震台、西拨子地震台与其余的20余个地震台一起划属北京地震队。

1980年,北京地震队与国家地震局分析预报室合并,成立国家地震局分析预报中心,从此这两个地震台归国家地震局分析预报中心管理。

1996年,为加强北京市的防震减灾工作,成立北京市地震局,原隶属于国家地震局分析预报中心的张庄地震台、西拨子地震台划归北京市地震局。1998年,为了便于管理,北京市地震局将张庄地震台、西拨子地震台合并建制,改称为延庆地震台,台站办公地点设在张庄地震台。

2004年,五里营观测井从中国地震局分析预报中心(现为中国地震局地震预测研究所)划归北京市地震局,交由延庆地震台管理。至此,形成了目前由西拨子地震台、张庄地震台和五里营观测井构成的延庆地震台。

2013年,为落实中国地震局关于地震台站建立大中心台的指导思想,北京市地震局对地震台站提出了新的定位。以此为契机,延庆地震台在不断提升台站的地震监测水平的同时,大力提升台站的综合监测能力。2015年延庆地震台被中国地震局认定为处级综合地震台。

5.台站改造与建设

张庄地震台原办公平房建设于20世纪80年代,正是我国社会经济快速发展的时期,同期地震监测也得到快速发展。至21世纪初期,延庆地震台原有的327平方米办公平房已经无法满足快速发展的地震监测需求。为适应发展,2009年至2010年北京市地震局启动了延庆地震台综合办公楼建设项目。新办公楼建筑面积850平方米。

2010年11月延庆地震台综合办公楼竣工,同年完成仪器设备和技术系统的整体搬迁。2011年和2012年又完成了原有办公房的拆除和院落硬化、绿化工程,延庆地震台的面貌焕然一新。

观测手段与数据传输技术的发展

1.观测手段

张庄台以电磁观测为主,开展流体、地电、地磁观测,使用的仪器有:FD-103水氡仪、E-5-571钮秤仪、DDC-2A地电仪,C-ATS型、ZD8A、ZD8B等地电阻仪器。20世纪80年代电阻率观测的DDC-2B电子自动补偿仪替代DDC-2A地电仪,后增加ZD8B-I和ZD9A-II仪器,分别替代了ZD8B和ZD9A仪器,并增加了气象三要素参数测量仪。

西拨子地震台以形变观测为主,建台初期测项有地应力、测震,使用仪器有:电感地应力、DD-1短周期地震仪;1986年在山洞开展形变观测,安装了我国第一批形变观测仪器:FSQ水管倾斜仪和SSY-2石英伸缩应变仪。2007年,西拨子台的观测技术系统全面改造升级,观测基线重新布设,观测仪器由原来的FSQ水管倾斜仪(九五)升级为DSQ水管倾斜仪,增加SSQ-2I石英水平摆倾斜仪。

五里营台以流体观测为主,观测项目有水位、水温、溢出气氡、溢出气氦、溢出气汞、溶解汞;观测方式先后经历了手动、目视观测到模拟观测。

北京市地震局重建初期,在北京市“九五”防震减灾计划和“首都圈防震减灾系统工程”的带动下,延庆地震台迎来新的发展阶段。“九五”期间,以自主研发的地震数字化观测系统,建设改造现有的模拟观测技术系统,标志着我国地震观测朝着数字化、综合化等现代化方向迈进了一大步。

利用我国自行研制、生产的数字化地震观测系统的仪器设备,西拨子地震台观测环境和观测技术系统进行了全面升级改造,台站数据处理、资料报送实现了计算机化和网络传输。在首都圈防震减灾示范区系统工程中,对西拨子山洞进行全面改造,SSY-2石英伸缩仪更新为SS-Y铟瓦棒伸缩仪,安装了甚宽频带数字式地震仪,YRY-2钻孔应变仪。

在“十五”期间,随着“北京市数字地震观测网络”和“北京奥运地震安全保障”等一系列重大项目的实施,延庆地震台观测系统得到进一步升级改造。

“十一五”期间,依托背景场项目建立区域水化观测中心,开展区域水化成分分析与监测,丰富地下流体台网的观测内容,增强区域流体综合观测能力。对五里营地震台进行观测室改造,更新观测仪器配备,包括TDGL-25型动水位、TDT-36数字水温仪、TDR-25气氡仪、RG-BQZ智能测汞仪、WGK-1型数字测氦仪。2008年,张庄台使用并且增加了RG-BS测汞仪与XG-4测汞仪对比观测。

2013年,在北京市地震局背景场探测项目中,以五里营井为依托,延庆地震台被选定为华北片区流体水化中心实验站。在此期间,完成了延庆地震台水化学观测室建设、水化采样点观测环境改造,增添仪器包括SP-3400气相色谱仪、CIC200离子色谱仪、RAD-7高精度测氡仪、GC-2400便携式气相色谱仪四套仪器及部分辅助设备。

延庆地震台水化中心实验站的建立,使延庆地震台流体观测涵盖了目前流体学科观测的大部分测项,大大丰富了台站的观测内容,提升了台站流体监测能力和观测数据质量,使延庆地震台流体观测得到快速发展。

2.数据传输

在“十五”期间,延庆地震台前兆观测利用“中国地震局前兆数据管理系统”软件,通过信息节点服务器,实现数据的自动采集入库、存储备份和设备监控,实现前兆观测数据的自动获取和网络传输。至此,延庆地震台观测仪器结束了原来的纸带记录人工读取数据观测,实现了数字化、自动化和网络化。

观测成果与荣誉

延庆地震台建台历史悠久,在50年的发展历程中,见证了北京地震监测工作发展和进步,也取得了许多骄人的成绩。这些成绩始终鞭策着延庆地震台每一位职工,让我们不敢懈怠,继承和发扬延庆地震台艰苦奋斗、团结协作精神,共创辉煌。

台站先后荣获中国地震局先进集体、国家地震局监测预报先进集体、2008年奥运保障先进集体、北京市地震局先进集体、2008—2011年度北京市地震局文明台站等称号;科研成果先后获得国家地震局科技进步三等奖2次、国家地震局分析预报中心科技进步一等奖2次、2008—2016年度北京市地震趋势会商报告评比前三名。在中国地震局举行的全国观测资料质量评比中,累计30余次被评为前三名。

延庆地震台站全体职工充分利用台站取得的观测资料,积极申请科研课题和发表科研论文,推动台站监测预报工作的发展,累计撰写科研论文二十多篇,承担完成各类科研课题10余项。

值此北京市地震局建局20周年之际,谨以此文回顾延庆地震台的发展历史和取得的成绩,我们将一如既往继续忠于职守,提供及时准确的基础数据,希望早日实现地震预报的突破。