北京公众防震减灾科普知识现状调查与分析

刘英华 常建军 刘爱华 张丽芳

北京公众防震减灾科普知识现状调查与分析

刘英华常建军刘爱华张丽芳

在今年的两会期间,国务院发布《全民科学素质行动计划纲要实施方案(2016—2020年)》(以下简称《方案》),《方案》指出要以青少年、农民、城镇劳动者、领导干部和公务员为重点,深入实施科技教育与培训、社区科普益民、科普信息化等重大工程,实现公民具备科学素质的比例由2015年的6.2%提升到10%以上的目标。

科普宣传是一项公益性的社会教育,是国家提升社会公众科学素质最有效的方式之一。随着移动网络的普及,人们的阅读习惯发生了巨大的变化,公众对防震减灾科普知识的需求发生哪些变化?为此我们开展了一系列的调查工作,在分析调查结果的基础上,对提高移动互联时代科普宣传的针对性和有效性进行了探讨。

调查工作简介

自2016年5月起,我们先后在北京市昌平区回龙观、海淀区青龙桥、马连洼等社区和地震与建筑科学教育馆举办了一系列防震减灾科普宣传和问卷调查活动,历时3个月,现场总共发放调查问卷2400份,收回问卷近1956份,回收率达81.5%,其中有效问卷1909份。

项目组精心设计了调查问卷,调查内容涵盖了不同年龄段公众防震减灾知识的掌握情况、获取科普知识的方式、接受科普宣传方式的喜好、希望了解的科普知识等;同时还专门开展了地震安全示范社区和普通社区居民的对比调查等工作。

刘英华,工程师,2003年获东北林业大学计算机科学与技术专业学士学位,2008年获中国地质大学(北京)计算机技术专业工程硕士学位,现于北京市地震局防震减灾宣教中心从事防震减灾科普宣传工作,负责北京市地震局地震数字科普馆运营维护、微信公众号运营等。目前主要开展运用新媒体防震减灾科普知识传播及其需求效果的研究。先后负责北京市地震局科技项目青年专项1项、北京市财政项目子项2项,承担中国地震局任务性项目2项,作为主要参加人,承担2项地震星火科技项目;《地震应急专题信息传输系统》《一种地震现场海事卫星支架》2项科研成果申报并获发明专利;先后参加4部防震减灾科普教程读本的编写工作,发表论文5篇。

调查结果分析

通过开展科普宣传和问卷调查系列活动,我们获得了北京公众防震减灾科普知识现状的第一手资料,经过系统统计分析,调查结果如下:

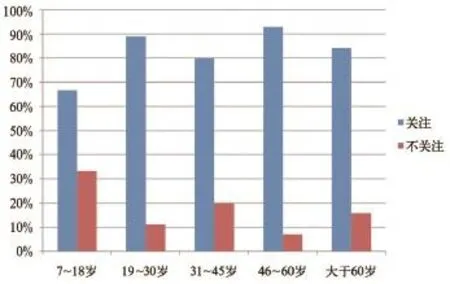

1)不同年龄段公众对科普知识的关注程度

统计结果显示,46~60岁人群最关注防震减灾科普宣传,其次是19~30岁人群。从整体来看所有年龄段人群对防震减灾科普宣传的关注度都超过了60%(见图1)。

图1 不同年龄段公众对科普知识的关注程度

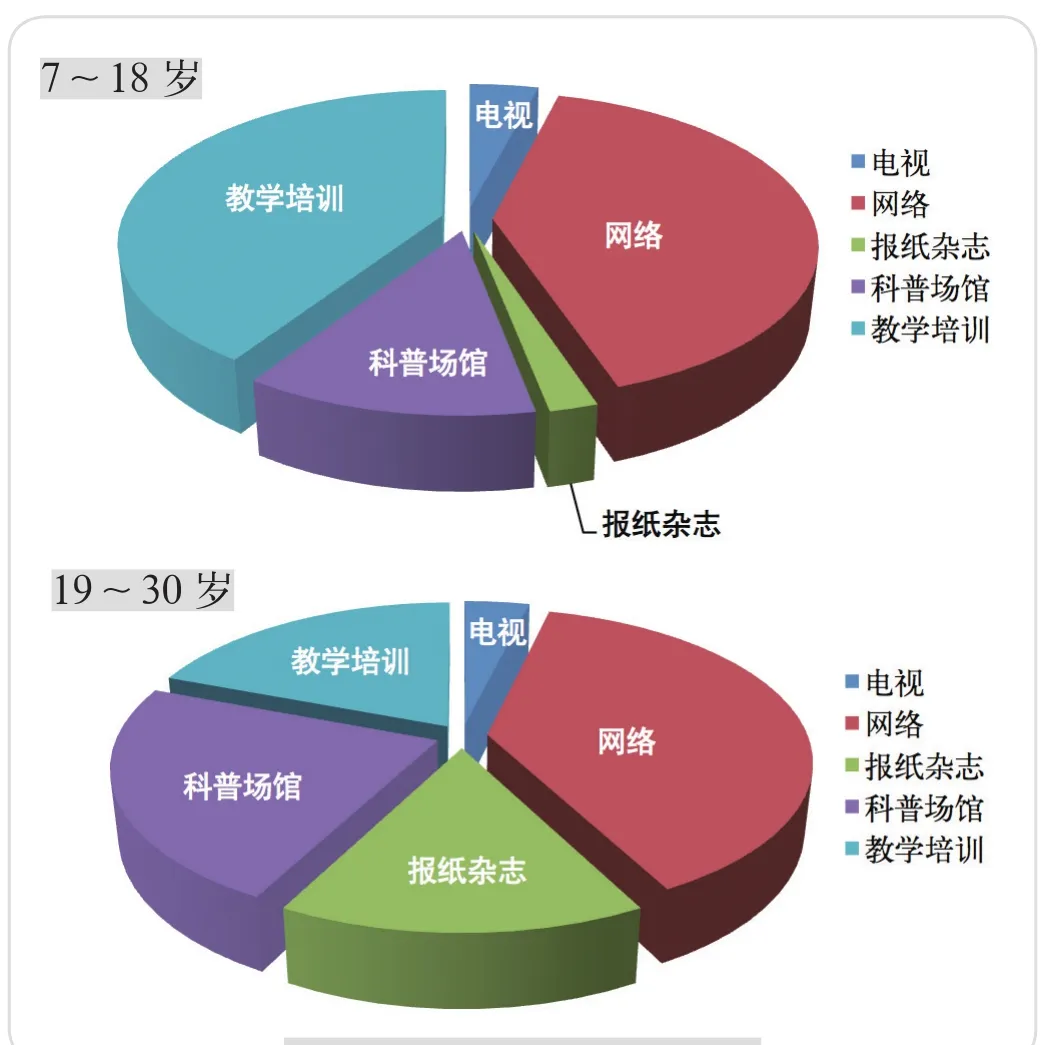

2)公众获取科普知识的方式

从图2可以看出7~18岁的学生获取科普知识的主要途径是网络和教学培训,19~30岁青年主要获取方式是网络和科普场馆。

图2 公众获取科普知识的方式

而31~45岁人群主要获取方式是网络和电视;46~60岁人群主要获取方式是网络和电视,61岁及以上人群主要获取方式是电视和网络。

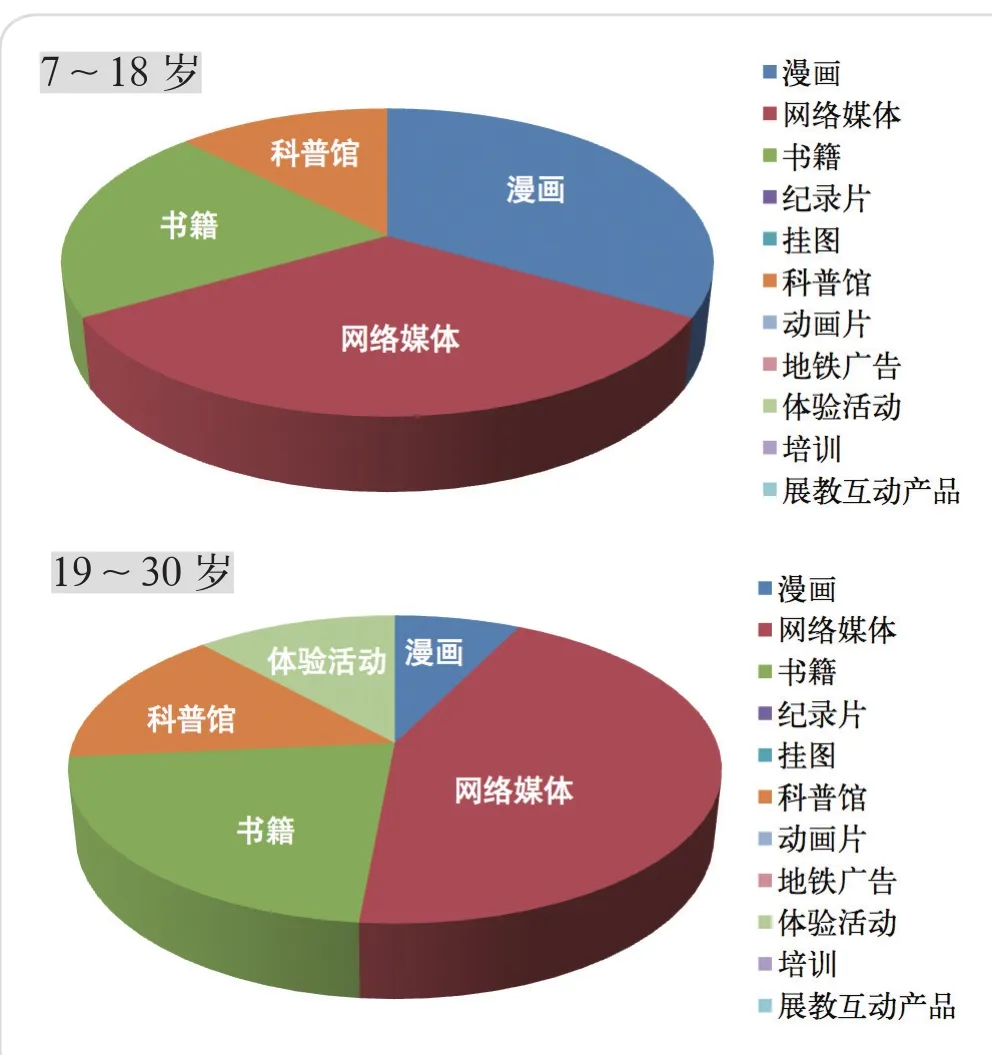

3)公众对科普宣传方式的偏好

从图3可以看出7~18岁学生喜欢的科普宣传途径主要是网络媒体和漫画,19~30岁青年喜欢的方式主要是网络媒体和书籍。

图3 公众喜欢的科普宣传途径

而31~45岁人群喜欢的方式是纪录片、网络和漫画,46~60岁人群喜欢的方式是网络、书籍、纪录片和挂图,61岁及以上人群喜欢的方式是网络、纪录片、书籍和挂图。

以上统计结果表明,不同年龄段公众获取科普知识和宣传方式偏好均选择了网络传播;中小学生可能由于年龄小和学习任务繁重等原因,获取方式的选项,部分学生选择了时间短、轻松活泼的科普宣传方式,比如漫画;而部分中老年公众的获取方式选择了电视。

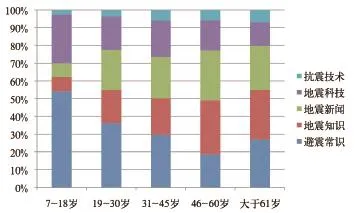

4)公众的科普知识需求

防震减灾科普知识需求统计结果表明(见图4),不同年龄段的公众,均非常关注地震及其相关的新闻资讯,但随着公众年龄的增长,不仅仅关注避震常识,还关注地震相关的科学知识;同时统计结果还显示,公众对建筑抗震相关知识的需求比例不大。

图4 公众的科普知识需求统计结果

5)公众掌握应急避险常识的状态

统计结果显示(见图5),随着年龄的增长,公众掌握的地震知识也呈现增长趋势。

图5 公众的科普知识需求统计结果

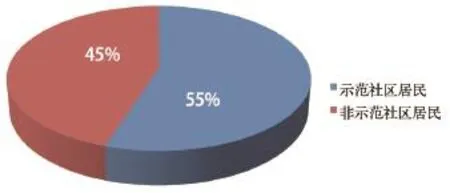

6)地震安全示范社区和普通社区居民的对比

调查数据对比发现,来自示范社区公众的防震减灾知识掌握情况明显优于非示范区,特别是在应急避险方面高出10个百分点(见图6)。

图6 地震安全示范社区和普通社区居民的对比

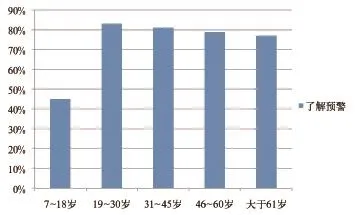

7)公众对地震预警的了解状况

数据统计显示(见图7),学生对地震预警的了解明显不如成年人。

图7 公众对地震预警的了解状况

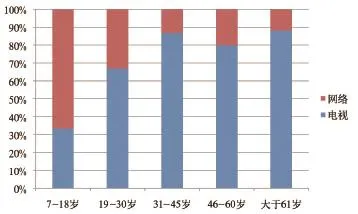

8)公众对地震科普信息的信赖度、认可度情况

统计数据显示,学生更认可网络信息的可靠性,大部分公众认为电视播放的信息真实可靠(见图8)。

图8 公众对地震信息来源认可度调查

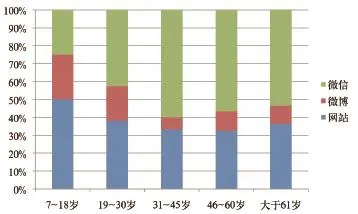

9)公众接受科普宣传方式的偏好

统计结果表明,与微博相比较,公众更愿意接受网站和微信作为防震减灾科普宣传的方式(见图9)。

图9 公众接受科普宣传方式的偏好调查

10)公众加入应急志愿者队伍的意愿调查

统计数据显示,各年龄段人群中90%以上公众愿意加入应急志愿者队伍。

问题与探讨

通过深入社区开展调查活动,直接与公众进行面对面交流和问询,获得了第一手调查数据,结合我们开展的相关调研工作,认为目前防震减灾科普宣传工作中普遍存在以下不足。

1)宣传形式单一,缺乏互动和体验,宣传效果有待提升

防震减灾科普宣传形式多以“图文宣传”为主,科普内容比较单一,形式缺乏创新,缺乏公众互动和体验,难以激起公众的阅读兴趣,科普宣传效果有待提升。

尽管随着网络信息技术的不断发展,以自媒体技术为代表的传播技术的广泛应用,微博、微信、手机APP、动漫、声像视频等科普产品逐渐成为防震减灾科普宣传的主流手段。但由于这些科普作品的创作者大多为地震专业人员,往往存在内容过于专业,普通公众难以理解的现象。因此,这就需要我们将专业知识通俗化、趣味化、形象化的加工和处理,转变成通俗易懂有趣的科普宣传产品。

2)科普宣传内容针对性有待提高

目前各单位开展防震减灾科普宣传工作时,往往是同一套宣传材料用于不同公众、不同场所的宣传,这样的科普宣传缺乏针对性。因此需要针对公众的文化水平和年龄区段,制定不同的科普宣传内容和模式,以提高科普内容的精准度。

比如,针对喜欢上网的中青年公众,可以用微博进行实时报导,开展微信线上活动、竞赛答题、小游戏等;针对机关、企事业单位的公众,可以举办专题讲座,组织实地考察参观等活动;针对普通社会公众,可以深入社区举办现场科普活动;针对中小学师生,可以开展防震减灾科普进校园活动。

3)联合其他宣传媒体,拓展宣传途径

通过调查结果显示,大部分公众普遍认可电视台播放的信息的可信度高。我们应该积极与电视台建立合作关系,共同策划防震减灾科普宣传栏目,循序渐进,有步骤、有计划开展科普宣传。此外,可以联合广播电台、网络媒体等,建立联动合作关系,扩大媒体传播途径,增加公众覆盖面。

4)地震安全示范社区比例有待提高

目前每年开展地震安全示范社区的评选活动,但有数量限制,因而各地的地震安全示范社区比例普遍较低,但调查数据显示,示范社区居民的防震减灾知识掌握情况优于非示范社区居民,特别是在应急避险方面高出10个百分点,说明地震安全示范社区的建设工作,在提高居民的防震减灾意识、应急避险和自救互救能力发挥了积极作用。

因此,我们应该在符合评选条件的情况下,提高地震安全示范社区的数量限制,甚至不设名额限制,只要确实符合条件的社区,就给予认定和颁发牌照。

此外,我们还应该加强示范社区的管理和考核,开展常态化的检查工作,指导社区完善防震减灾基础设施建设,协助社区建设志愿者队伍,使其起到真正的示范作用。

5)农民和城镇劳动者普遍缺乏防灾减灾意识

调查结果统计显示,农民和城镇劳动者普遍缺乏防灾减灾意识,对应急避险和自救互救等常识了解甚少,原因可能是农民和城镇劳动者的文化程度相对较低,阅读科普知识可能存在一些困难,而他们的居住条件恰恰相对较差,住所有的是自建房屋,有的是临时性建筑,甚至是私搭乱建的违章建筑。这些房屋基本不具备抗震能力,并且人口密度较高,一旦地震来袭,可能会加剧人员伤亡和财产损失。

因此,我们应该更加重视这部分群体的科普宣传,努力提高农民和城镇劳动者的防灾减灾意识,编制通俗易懂、图文并茂的手册、科普短片等宣传材料,逐步引导他们主动了解防震减灾科普知识。

结束语

通过调查,笔者认为科学有效的开展防震减灾科普宣传,一是要加强防震减灾科普内容创作,满足广大公众对防震减灾科普知识的需求;二是要加强防震减灾科普基地建设,发挥科普教育基地重要作用,切实提高公众防震减灾意识;三是创新科普形式、拓宽科普传播渠道,提高防震减灾科普人员业务素质和创新能力。通过开展公众防震减灾科普知识状况的调查,深感任重道远,希望社会公众积极参与,为提升我国的综合防灾能力而努力。

本文由中国地震局“地震科技星火计划”项目(XH16002Y)、北京市地震局2016年度科技项目青年专项资助。