政治生活中不同主体享有“权利”和“权力”辨析

安徽省芜湖十二中 赵 磊

政治生活中不同主体享有“权利”和“权力”辨析

安徽省芜湖十二中赵磊

“权利”和“权力”是《政治生活》教材中的高频词汇,对“权利”和“权力”有关知识的考查常见于各类考题中。政治生活中不同主体享有“权利”和“权力”的内容是有差异的,而很多学生不太注重主体的差异性,缺乏对不同主体所享有“权利”和“权力”的鉴别能力,从而导致答题出现错误。其实,只要抓住主体,善于捕捉试题中的关键信息,积极调动相关的学科知识,这一难题便可迎刃而解。

一、政治生活中不同主体享有“权利”和“权力”的内容差异。

政治生活中的主体按微观个体来分,主要有公民、人大代表、政协委员;按宏观组织来分,主要有人民代表大会、政府、法院、检察院、中国共产党、政协、国际组织、主权国家等。不同的主体其所享有的“权利”和“权力”内容有所不同,掌握这些不同的“权利”和“权力”内容是解题的关键。

1.从微观个体来看

公民的政治性权利 选举权和被选举权、政治自由、监督权等人大代表的权利 提案权、表决权、审议权、质询权等政协委员的权利对国家机关及其工作人员提出批评和建议的权利;参加讨论国家大政方针和各地方重大事务的权利;对违纪违法行为检举揭发、参与调查和检查的权利等

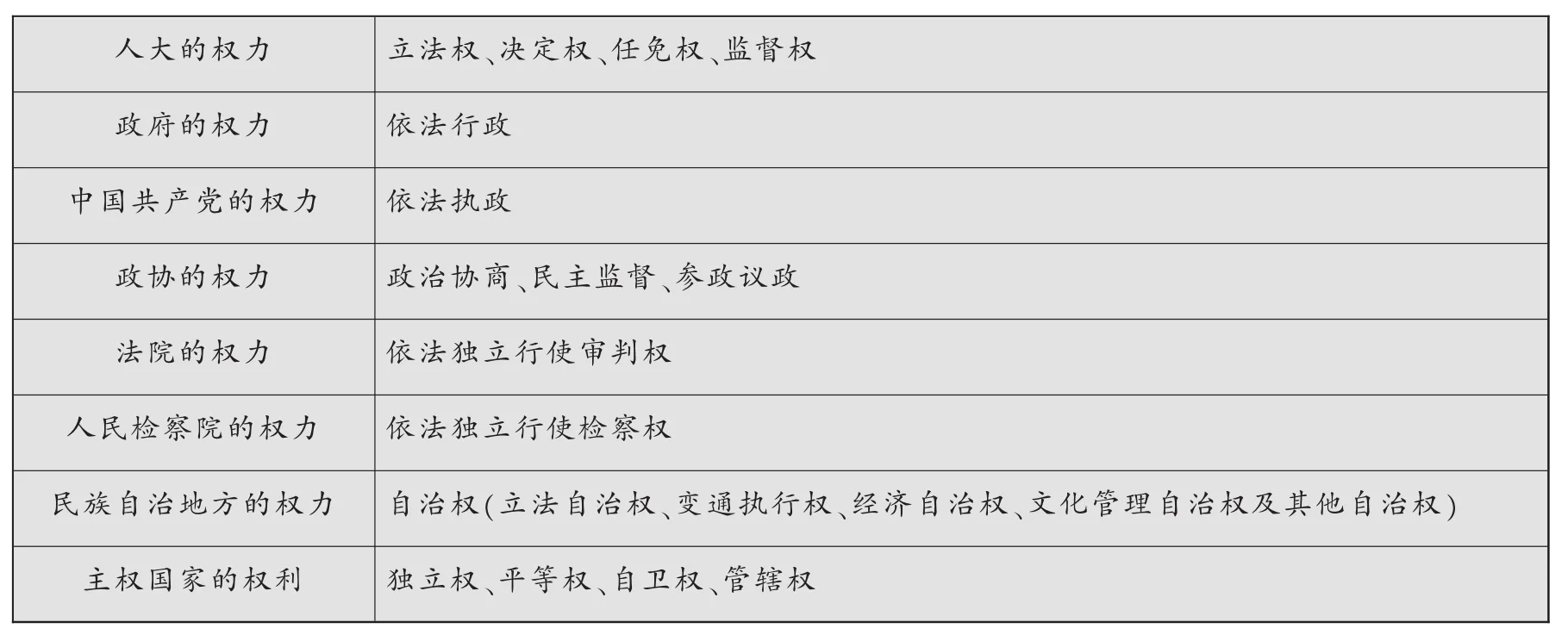

2.从宏观组织来看

人大的权力 立法权、决定权、任免权、监督权政府的权力 依法行政中国共产党的权力 依法执政政协的权力 政治协商、民主监督、参政议政法院的权力 依法独立行使审判权人民检察院的权力 依法独立行使检察权民族自治地方的权力 自治权(立法自治权、变通执行权、经济自治权、文化管理自治权及其他自治权)主权国家的权利 独立权、平等权、自卫权、管辖权

二、典型例题

1.为推进司法体制改革,2014年12月,上海市第三中级人民法院、上海市人民检察院第三分院正式成立,负责管辖审理跨行政区划的民商事、行政和资源诉讼案件。建立跨行政区划的人民法院和人民检察院旨在()。

①健全司法机关内部监督制约机制②排除地方对司法活动的干扰③提升司法公信力④推动审判权和执行权相分离

A.①③B.①④C.②③D.②④

解析本题考查司法机关的相关知识。我国的司法机关包括法院和检察院,抓住这一关键信息,明确法院独立行使审判权,人民检察院独立行使检察权,就能迅速把④排除掉,从而在A、C两项之间进行选择。通过审题,我们发现①不符合题意,故此题选择C项。

2.2014年8月,66名高中生参加了“首届全国青少年模拟政协比赛”,经过调研和论证,撰写并提交了11份“提案”。其中,《关于完善中小学公共安全教育体系的提案》和《关于完善网络个人信息安全立法的提案》于2015年3月由政协委员正式提交给全国政协十二届三次会议。下列表述正确的是()。

A.撰写“提案”反映了中学生积极履行公民的政治性义务

B.上述过程能增进中学生对我国协商民主的认识和理解

C.由政协委员提交正式提案表明其代替公民行使建议权

D.向政协会议提交正式提案说明政协委员依法履行质询权

解析这道题涉及政治生活中的一个新知识点——协商民主,但我们只要抓住题干中出现的主体,即中学生、政协委员、政协,分析他们之间的关系,尤其是权利的享有与行使,就可做出正确的判断。首先,政协委员没有质询权,质询权是人大代表的权利,D项可排除;中学生撰写提案,是在行使权利,而不是履行义务,A项可排除;政协委员不能代替公民行使权利,C项可以排除,故此题选择B项。

3.法律是治国之重器,良法是善治之前提。建设中国特色社会主义法治体系,坚持科学立法、民主立法,必须问法于民、立法为民,既要发挥人大代表在立法活动中的作用,又要拓宽公民有序参与立法的途径。这意味着()。

①社会主义民主是人人享有的广泛民主②我国法律是人民意志的体现③人大代表代表人民行使国家权力④公民要积极依法行使立法权

A.①③B.①④C.②③D.②④

解析此题主体非常明确,主要有人大代表与公民,我们只要厘清这两大主体,弄清二者之间的内在联系,就不难做出正确的选择。首先,公民无立法权,立法权是人民代表大会的权力,故④错误,排除B、D两项;①明显错误,它忽视了民主的阶级性,故此题选择C项。

4.“中国护照关键时刻能带我们回家!”利比亚战乱、也门危机、、尼泊尔地震,我国政府反应迅速,在第一时间派出飞机、舰艇迅速撤离滞留公民和侨胞,让我们感受到祖国的力量和温暖。这表明()。

①国家尊重和保障人权②管辖权是主权国家的基本权利③自卫权是主权国家的基本权利④在国际法上,国家地位是由国家力量决定的

A.①②B.①③C.②④D.③④

解析这道题以时事热点为背景,涉及的主体有公民与主权国家,主要考查主权国家的权利和公民的权利,以及公民的权利与国家的权利之间的关系。④是错误的,因为主权国家在国际法上的地位是一律平等的,排除C、D两项;管辖权和自卫权都是主权国家的权利,结合题意可知此题无关自卫权,排除③,故此题选A项。

有关“权利”和“权力”的知识点散落在《政治生活》教材中,这给同学们的记忆和理解造成了一定的难度,但如果大家能够辨明主体,抓住材料中的关键信息,搭建起知识点的内在联系,就一定能找到解题的方法,提高学习的效果。

顺风与逆风

刘墉

上国画课,教授说:“画柳,要表现顺风的美;画松,要表现逆风的美;画牛,要顺风而走;画马,要逆风而奔。”

“那么,画人呢?”学生问。

“王维的‘请留盘石上,垂钓将已矣’以顺风为佳。文天祥的‘风檐展书读,古道照颜色’以逆风为好。”

“有没有又顺又逆的?”

“陶渊明的‘登东皋以舒啸,临清流而赋诗’,前一句逆风,后一句顺风。”

“人在顺风和逆风中的表现,有没有什么当然的道理可依循?”

“风大时,要表现逆的风骨;风小时,要表现顺的悠然。”