论两汉时期中国北方小麦种植的发展

李 成,朱歌敏,凌 雪

(1.西北大学 文化遗产学院,陕西 西安 710069;2.西安博物院,陕西 西安 710068)

【历史研究】

论两汉时期中国北方小麦种植的发展

李 成1,朱歌敏2,凌 雪1

(1.西北大学 文化遗产学院,陕西 西安 710069;2.西安博物院,陕西 西安 710068)

中国北方考古发现的两汉小麦遗存按种类可分为炭化籽粒和文字类遗物,这些发现印证了传世文献和出土简牍的相关记载。从空间上看,该时期小麦种植集中分布于黄河中游、黄河下游及河西走廊地区;从时间上看,其发展历程以汉武帝时期为界可分为前后两个阶段。自西汉晚期始,小麦在农业种植中的地位日益凸显,这与统治者的重视以及农业技术的发展密不可分。但从总体上讲,两汉时期的小麦种植在农业中仍处于从属地位。

两汉时期;中国北方;小麦种植

小麦是我国北方(秦岭—淮河以北地区)最主要的粮食作物品种,它自史前由西亚传入,至两汉得到了推广[1]。这一历程是中国古代农业发展史上的重大事件,因而长期受到学术界的关注。20世纪50年代以来,随着我国考古学的发展,中国北方地区出土了众多的两汉小麦遗存。笔者对其进行系统梳理,并与历史文献相对比,进而对两汉小麦种植的发展特点作一探讨,以期促进相关研究的深入。

一、中国北方考古发现的两汉时期小麦遗存

中国北方考古发现的两汉时期小麦遗存主要集中在陕西、河南、山东等地,此外在内蒙南部、甘肃西部、江苏北部亦有发现,按种类可分为炭化籽粒和文字类遗物两种。

(一)小麦炭化籽粒

此类遗存在墓葬和遗址中均有发现。出土地点包括陕西咸阳杨家湾[2]、阳陵从葬坑[3]和西安三兆[4],河南辉县琉璃阁[5]和博爱西金城[6],山东济南大辛庄[7]和临沭东盘[8] (P357-372),内蒙古乌兰布和麻弥图庙[9],甘肃金塔肩水金关[10]和敦煌马圈湾[11],等等。这些出土小麦籽粒特征较为明显,外形多呈圆柱状,背部隆起,胚区宽大,腹部鼓出且有深腹沟。其具体信息列表1。

(二)小麦文字类遗物

此类遗存包括两种,一种是写有“麦”字的随葬明器,另一种是记录小麦种植、收获及出入账目的简牍文书。

表1 中国北方地区出土的两汉时期小麦炭化籽粒一览

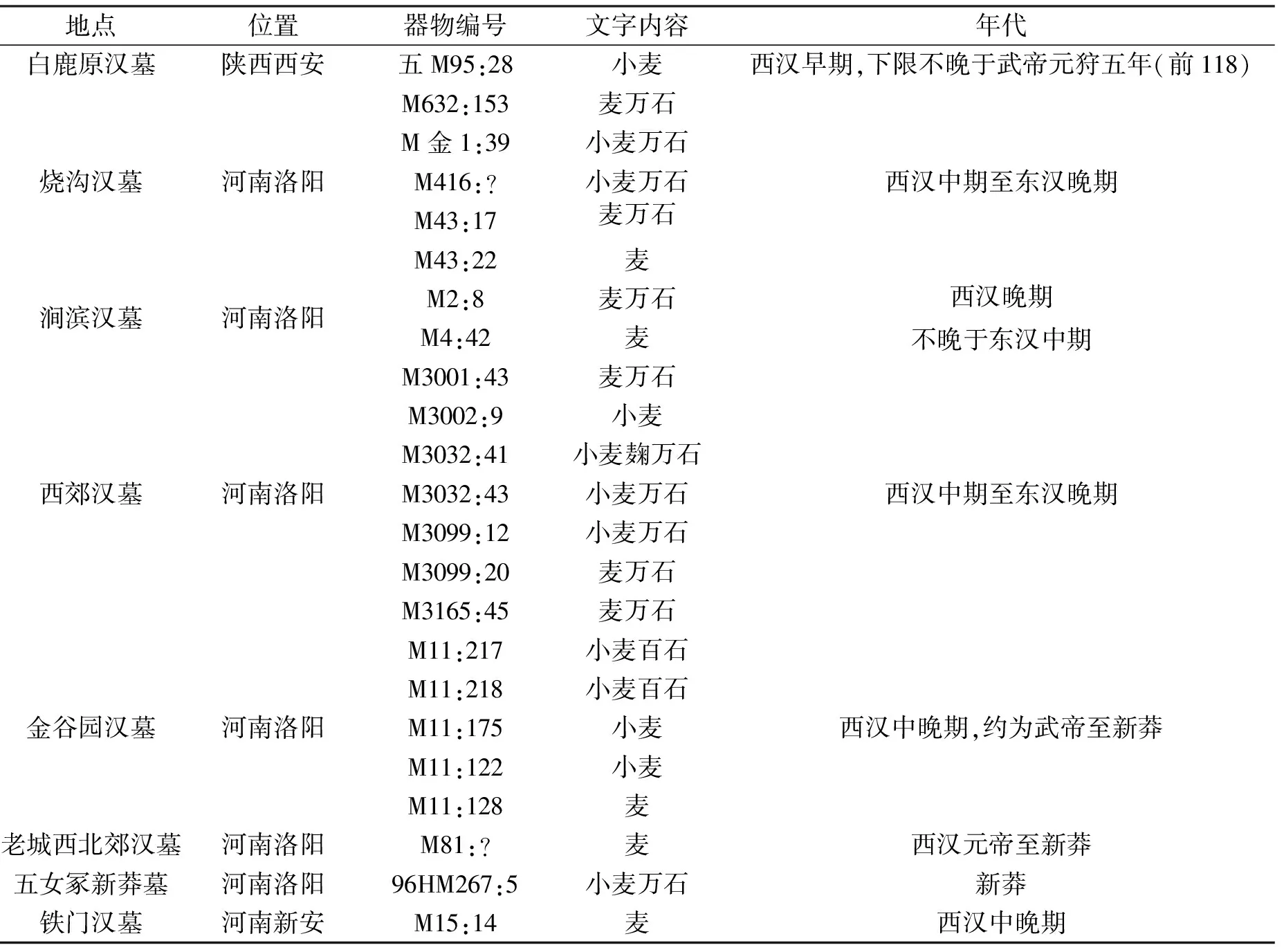

1. 随葬明器 以陶仓为主,出土地点包括陕西西安白鹿原[12],河南洛阳烧沟[13]、涧滨[14]、七里河[15]、金谷园[16]、老城西北郊M81[17]、五女冢[18]以及新安铁门[19]等处汉墓。出土时往往以五件为一组,部分陶仓的外壁用墨、白粉或朱砂写有篆体或隶体文字,包括“粟”“黍”“麻”等谷物名称以及“稻万石”“大麦百石”“大豆五百石”等表示谷物数量的内容。其中写有“小麦”或“麦”字的陶仓列表2。

表2 中国北方地区出土两汉时期书写“小麦”或“麦”字的随葬陶仓一览

注:“?”表示发掘报告或简报中无编号记录。

2. 简牍文书

(1)河西汉简 20世纪初至今,在位于河西走廊(今甘肃武威、张掖、酒泉、嘉峪关等地)的居延、破城子、敦煌等处发掘的汉代烽燧、要塞和墓葬中,出土了大量西汉中晚期至东汉的简牍文书。通过释读,人们对汉代河西地区的农业发展状况有了进一步了解,其中小麦(麦)是文书中较常出现的农作物种类。兹选取《居延汉简考释·释文之部一》[20](以下简称《居》)及《敦煌汉简》[21](以下简称《敦》)部分条目列举如下:

出麦卅一石 以食肩水卒九月十五食少十五石 食九月入(《居》247页)

出麦七石八斗 以食吏 吏私从者二人六月尽八月、出麦五百八十石八斗八升 以食田卒剧作六十六人五月尽八月、其卅七石七斗麦、麦毕(《居》248页)

丙戌出麦石二斗、丁亥出麦九斗、戊子出麦石二斗、己丑出麦石二斗、庚寅出麦、辛卯出麦(《居》262页)

居摄三年四月壬 麦小石五十六石二斗五升(《敦》283页)

二日出米二斗麦五斗、三日出米二斗麦六斗、五日出米二斗麦六斗又二斗、六日出米二斗麦六斗又二斗、八日出米二斗麦六斗、九日出米三斗麦五斗(《敦》318页)

十日与时小麦七石六斗过月十五日以日斗计盖卿任(《敦》1449页)

从文书记载内容看,麦(小麦)已成为汉代西北边陲屯戍士卒的主要口粮之一。

(2)尹湾汉简 1993年在江苏北部东海县尹湾村发掘的汉墓M6中,出土了一批西汉晚期简牍,其中包括题为“集簿”的木牍,记载内容为汉代东海郡的行政建制、吏员数量、户口田亩及钱谷度支等年度统计数据。学者们判断该木牍为当时东海郡上报中央政府所用集簿的底稿或副本,时代为西汉成帝年间[22]。

据《集簿》载: “种宿麦十万七千三百□十□顷多前千九百廿顷八十二亩”[22]。 宿麦, 即冬小麦。 有学者根据《集簿》中统计的户籍、 人口数量,推算出当时东海郡人均种植冬小麦约5.3公亩, 户均近28公亩; 此外, 文书中还提到当年冬小麦的播种面积扩大了192 082亩, 比前一年增长了1.79%[23]。 此记载是目前发现的汉代冬小麦种植面积的唯一资料, 较为直观地展现了西汉晚期黄淮平原上的小麦种植情况。

二、两汉时期中国北方小麦分布的时空特点

笔者将上述出土小麦遗存的地点进行整理,发现这些遗址集中分布在三个主要区域,即黄河中游、黄河下游和河西走廊,这说明此地区当为两汉时期小麦的主要产地。此外,在历史文献中也有大量关于上述地区小麦种植的记载。通过对比相关考古发掘资料和文字资料可知,在不同的历史阶段,各区域小麦分布所呈现出的特点也不尽相同。

(一)黄河中游地区

此地区包括陕西、山西、甘肃东部和内蒙古南部等地。各类资料表明,两汉时期黄河中游地区的小麦种植曾出现过较为明显的变化。

在已报道的该地区汉代小麦遗物中,属于西汉武帝之前的遗存较少,仅有景帝阳陵从葬坑等个别发现,鉴于其地位特殊,是否具有代表性尚存有疑问。此外,据《汉书·食货志》载,董仲舒向武帝上书曰:“《春秋》他谷不书,至于麦、禾,不成则书之,以此见圣人于五谷最重麦与禾也。今关中俗不好种麦,是岁失《春秋》之所重,而损生民之具也。愿陛下幸诏大司农,使关中民益种宿麦,令毋后时。”[24](P1137)这也充分说明直到武帝时,小麦在位于黄河中游的关中地区仍未能得到人们的普遍认可。

上述情况从武帝以后开始发生变化,小麦在黄河中游的分布范围有了显著扩大,不论是在西汉政治中心的长安周边,还是位于偏远边境的朔方郡故地,均有小麦遗存的考古发现。另一方面,文献中也有不少相关证据,如《晋书·食货志》载“昔汉遣轻车使者氾胜之(成帝时人)督三辅种麦,而关中遂穰”[25](P791);《后汉书·王丹传》载,东汉初“前将军邓禹西征关中,军粮乏,丹率宗族上麦二千斛”[26](P931);《后汉书·鲁恭传》载,和帝时鲁恭上书曰:“三辅(陕西关中),并(陕北、山西、内蒙南部),凉(甘肃东部)少雨,麦根枯焦,牛死日甚。”[26](P877)综合以上材料可知,从武帝之后的西汉中晚期直至东汉,黄河中游地区的小麦栽培面积相比于西汉早期已有了明显增长,不仅在原先“不好种麦”的关中地区形成了规模性种植,还进一步扩展到山西、甘肃、内蒙古等地。

(二)黄河下游地区

此地区包括河南、山东、河北和江苏北部等地,其地理单元大多属于黄河下游,此外还有山东半岛、黄淮平原,等等。该地区自龙山时代至先秦,就已经是中国北方小麦最重要的种植区域。资料表明,两汉时期黄河下游地区的小麦种植在原有基础上得到了进一步发展,栽培面积逐步扩大,分布范围也更加广泛。

笔者通过对实物证据的分析发现,在河南、山东等小麦传统产地均有两汉炭化麦粒出土,其中河南博爱西金城遗址所采用的五份汉代浮选土样里,有四份发现了小麦遗存,同时却未见到粟、黍类遗存;此情况表明当时黄河下游的小麦栽培已相当普遍,在有些地区的分布比例可能已经与粟、黍等旱作农业传统优势作物相当。此外,大量写有“麦”“小麦”“宿麦”(冬小麦)等字样的随葬明器及简牍出土于河南、江苏等地的西汉晚期至东汉墓葬中,说明小麦已在当时人们的日常生产生活中占有一席之地;尤其是尹湾汉简中记录的冬小麦种植面积及增长数据,充分反映了自西汉晚期始,黄淮平原上的小麦栽培出现了大规模扩张的迹象。

除此之外,在历史文献中也能够找到许多关于两汉时期黄河下游小麦分布的证据。上文提及董仲舒向武帝上书劝种宿麦,表明其了解自己家乡冬小麦的生长特点,《汉书·董仲舒传》曰:“董仲舒,广川人也。”[24](P2495)有学者考证广川位于今河北省枣强县东北[27]。《后汉书·伏湛传》载,伏湛向光武帝进言:“……且渔阳(北京及河北北部)之地,逼接北狄……种麦之家,多在城郭。”[26](P895)《后汉书·荀彧传》记载,献帝兴平二年(195),“操于是大收熟麦,复与布战……兖州(山东西部、河南东部)遂平”[26](P2283);《三国志·魏书·袁绍传》载,汉末曹操征讨袁氏,“太祖将围之,……追至邺(河北临漳县境内),收其麦”[28](P202)。上述史料充分反映出西汉至东汉末年位于黄河下游的河南、山东、河北等地小麦种植的情况,尤其到东汉末年,这些地区的小麦分布范围已经相当广泛,而且经常被充作军粮,成为重要的战略物资。

(三)河西走廊地区

此地区包括位于甘肃西部的武威、张掖、酒泉、敦煌等河西四郡,这里是中原通往西域的交通要道,也是历史上小麦传播的重要途径之一。

汉武帝以前,由于势力范围尚未到达河西走廊,因此该地区缺乏有关汉代小麦种植的资料。自武帝元狩二年(前121)开始逐渐控制河西后,两汉统治者均非常重视这一地区的管理,通过设郡、驻军、移民、屯垦等措施,使河西地区的经济结构由游牧转变为农耕;在此过程中,小麦栽培也得到了显著发展,在河西地区汉代烽燧、关塞等遗址中,屡有小麦籽粒出土。同时,据笔者对《居延汉简考释·释文之部一》中“钱谷类”簿录所记载军粮出入账目内容的统计,在各类农作物中,粟出现的次数最多,共计148次;其次就是麦或小麦,共计出现79次。以上证据表明,西汉晚期,小麦已成为河西走廊地区的主要种植作物之一,是河西四郡农田屯垦的重要内容。

需要指出的是,从河西地区小麦遗存的出土地点以及汉简中记载的有关文字看,该区域的小麦种植主要用于供应军队,具有计划性、集中性等特点,明显有别于同期黄河中下游地区。

三、两汉时期小麦在农业中地位的提升

植物考古学研究表明,小麦在龙山时代晚期由西亚传入中国北方[29]。然而在此后相当长的一段时期内,小麦在旱作农业体系中始终处于边缘地位,其分布和产量均远不及粟、黍等传统优势作物。随着汉代社会生产力的发展和种植加工技术的进步,小麦在农业中的地位也逐渐得到提升,以汉武帝在位期间为界,可将这一过程分为前后两个阶段。

(一)西汉初至汉武帝时期

西汉初至汉武帝时期,小麦在中国北方的分布范围存在着地域间的不均衡,其主要分布区域为陕西以东,黄河下游地区较为集中;相比而言关中平原的小麦栽培则明显落后。尽管如此,各类证据表明该时期人们已逐渐意识到小麦的重要作用,并开始关注其种植与推广,此情况集中反映在人们对冬小麦栽培的认识上。

据学者考证,中国北方地区在先秦就已经出现了冬小麦种植,在《左传》《孟子》《吕氏春秋》等先秦文献中,均有反映小麦秋种夏收农事安排的记载[30](P178-213)。至武帝时,在国家诏令和官员文书中均明确出现了“宿麦”一词,颜师古注曰:“秋冬种之,经岁乃熟,故云宿麦。”[24](P177)冬小麦的生长周期与其他农作物存在季节性差异,一方面能够解决青黄不接的问题,提高土地利用率,另一方面还可以避开洪灾多发季节,发挥有效互补性,因而被认为是“接绝续乏”之谷。武帝时董仲舒为推广冬小麦,以《春秋》的名义游说皇帝;据《汉书·武帝纪》载,元狩三年(前120)秋“遣谒者劝有水灾郡种宿麦”[24](P177),政府更是以行政力量在民间推广冬小麦种植。这一行为反映出该阶段人们已初步掌握了小麦的生长特点。

除此之外,该时期墓葬中开始出现外壁写有文字的陶仓明器,文字内容主要为“粟”“黍”“小麦”“大麦”等农作物。汉代崇信“事死如事生”,在墓中随葬陶仓并在其上书写粮食名称,应为墓主人生前拥有产业和财富的象征,反映了当时人们推崇谷类作物的思想观念,进而说明小麦种植已成为当时农业的重要组成部分。

(二)汉武帝以后至东汉时期

经过武帝时的大力推广,自西汉晚期始,小麦种植在中国北方各地区均有较为显著的发展,除黄河下游外,在黄河中游及河西走廊等地的栽培面积和产量也出现了大幅增长。在此基础上,小麦在农业中的地位也随之提升。据尹湾汉简记载可知,汉成帝年间,位于黄淮平原上的东海郡甚至每户近半数的土地都在种植冬小麦,以至于小麦栽培面积已成为中央政府考核当地官员政绩的标准之一。此外,政府还专门设置了“轻车使者”一职,并由农学家氾胜之担任,专门负责小麦推广的各项事务。据统计,在西汉晚期至东汉时期统治者颁布的关于农事或政事的诏书中,有十余次提到小麦,在粮食作物中出现的频率较高*其中包括西汉昭帝始元二年八月,元帝初元二年七月,东汉光武帝建武五年五月,明帝永平四年二月、永平十年四月、永平十八年四月,章帝建初五年二月,和帝永元五年二月,安帝延平元年十月、永初三年七月、永初五年闰月,质帝永憙元年五月等诏书。。以上情况表明,该阶段小麦种植已受到了统治者的充分重视,成为当时农业中不可或缺的生产环节。

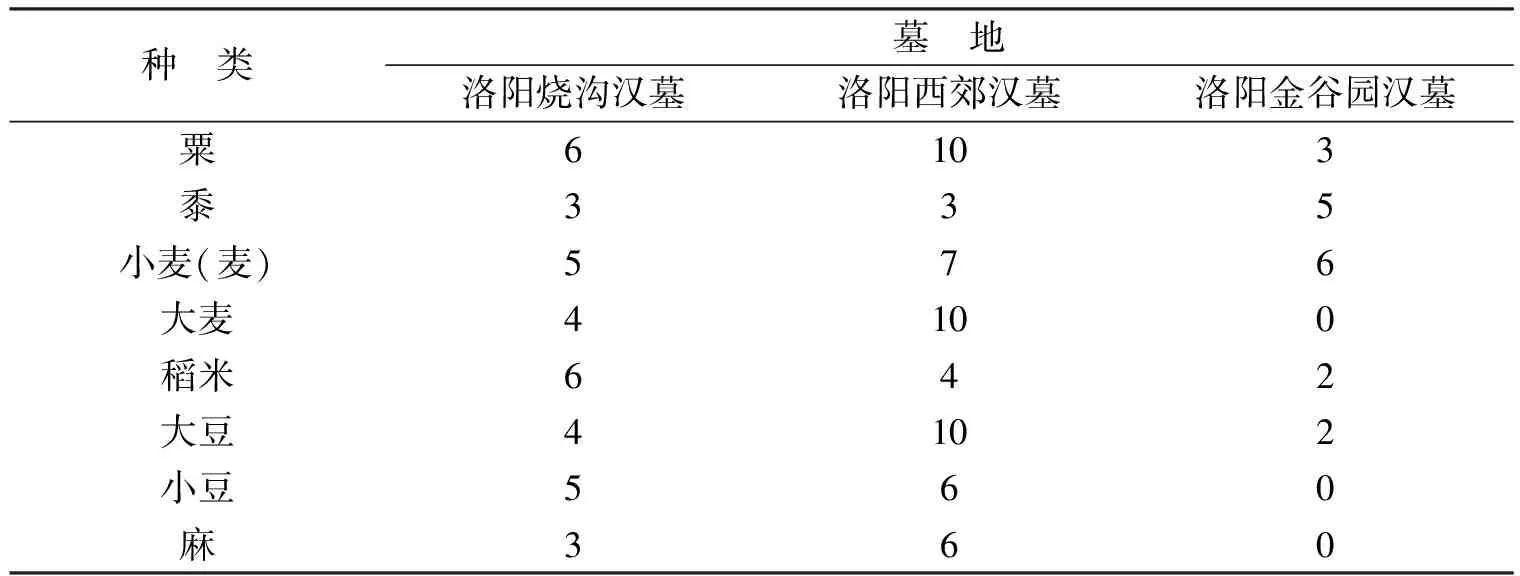

同时,该时期墓葬中出土书写文字的陶仓明器的数量明显增多,除作物名称外,还经常可见“小麦万石”等标明粮食数量的字样,陶仓内部多残留有腐朽的植物籽粒。由于多数陶仓以五件为一组出土,而其表面文字往往与文献中的“五谷”相符,因此有学者认为这些陶仓是专为储存五谷而设置,而“百石”“万石”等字样表示墓主人存粮丰足,是一种吉语[31]。据笔者对部分墓葬出土陶仓文字中作物名称的统计(表3),小麦(麦)的数量和出现频率均位居前列,表明其应为该时期种植农业中最主要的几种栽培作物之一。

两汉时期农业工具和耕作技术得到了显著发展,同时人们也开始注意对生产经验进行总结,在此基础上出现了农业专著,其中不少内容涉及小麦种植技术。最具代表性的是西汉晚期的《氾胜之书》以及东汉时期的《四民月令》。《氾胜之书》详细记载了小麦的选种、播种、抗旱保墒、田间耕作、收获贮藏等多个环节,并介绍了利用“区种法”种植小麦的技术。《四民月令》则按不同月份安排一年例行的农事活动,其中记载了“种麦”“菑麦”“入麦”的具体时间,说明当时人们对小麦的习性已有了较为细致的了解。这些农业著作的出现,标志着自西汉晚期起,小麦种植已逐渐向规范化、制度化、科学化发展。农书的主要用途是指导农事、督促生产,为小麦栽培提供重要的技术支持。

表3 西汉晚期至东汉时期部分墓葬出土陶仓文字作物名称统计

此外考古研究表明,自西汉晚期至东汉时期,石转磨已成为较常见的粮食加工工具[32],其普及程度的提高和形制的发展,使该时期面粉加工技术得到了显著提升,在此背景下,小麦的食用方式逐渐由粒食转向面食。据《释名》《四民月令》等文献记载,至少在东汉晚期,以“饼”为代表的面食已发展出种类众多、制法各异的技术系统;同时人们还开始在面食制作过程中尝试使用发酵技术,以使食物更加精美可口[33]。加工技术的进步使小麦更容易被人们所接受,从而进一步推动了社会对小麦种植的需求,为其在中国北方的推广奠定了基础。

综上所述,两汉时期小麦在中国北方不论是分布范围还是社会地位,都得到了显著发展和提高,但从汉代农业的整体结构以观,小麦尚无法与粟、黍相提并论。从陕西光明、官道和机场墓地[34]以及山西屯留余吾墓地[35]等处出土的西汉中晚期至东汉人骨的同位素研究来看,粟、黍仍是当时最重要的主食作物品种,而小麦在该时期关中、晋南等地人们食物结构中的比例则非常有限。此外据文献记载可知,西汉政府曾设“治粟都尉”“搜粟都尉”等官职,负责军粮征集事务,表明其已然将粟作为所有粮食作物的代称;而直到东汉晚期,小麦在农业中仍然处于“接绝续乏”的从属地位,仅在粟“耕种失时”起到救荒的辅助作用,这种情况一直持续到唐中期以后。随着小麦产量的增长以及种植加工技术的日趋成熟,其对人们的生产生活愈发重要,逐渐形成了“粟麦并重”的格局。

[1] 卫斯.我国汉代大面积种植小麦的历史考证——兼与(日)西见嶋定生先生商榷[J].中国农史, 1988, (4).

[2] 杨家湾汉墓发掘小组.咸阳杨家湾汉墓发掘简报[J].文物, 1977, (10).

[3] 王学理.汉景帝阳陵陵园考古获新成果[N].中国文物报, 1993-01-03 (1).

[4] 西安市文物保护考古所.西安东汉墓[M].北京: 文物出版社, 2009.

[5] 中国科学院考古研究所.辉县发掘报告[M].北京: 科学出版社, 1956.

[6] 陈雪香, 王良智, 王青.河南博爱县西金城遗址2006—2007年浮选结果分析[J].华夏考古, 2010, (3).

[7] 陈雪香.海岱地区新石器时代晚期至青铜时代农业稳定性考察[D].济南: 山东大学, 2007.

[8] 王海玉, 刘延常, 靳桂云.山东省临沭县东盘遗址2009年度炭化植物遗存分析[M]∥东方考古 (第8辑).北京: 科学出版社, 2012.

[9] 侯仁之, 俞伟超.乌兰布和沙漠的考古发现和地理环境的变迁[J].考古, 1973, (2).

[10] 甘肃居延考古队.居延汉代遗址的发掘和新出土的简册文物[J].文物, 1978, (1).

[11] 甘肃省博物馆, 敦煌县文化馆.敦煌马圈湾汉代烽燧遗址发掘简报[J].文物, 1981, (10).

[12] 陕西省考古研究所.白鹿原汉墓[M].西安: 三秦出版社, 2003.

[13] 中国科学院考古研究所洛阳区发掘队.洛阳烧沟汉墓[M].北京: 科学出版社, 1959.

[14] 中国科学院考古研究所洛阳发掘队.洛阳涧滨古文化遗址及汉墓[J].考古学报, 1956, (1).

[15] 中国科学院考古研究所洛阳发掘队.洛阳西郊汉墓发掘报告[J].考古学报, 1963, (2).

[16] 洛阳市文物工作队.洛阳金谷园车站11号汉墓发掘简报[J].文物, 1983, (4).

[17] 贺官保.洛阳老城西北郊81号汉墓[J].考古, 1964, (8) .

[18] 洛阳市第二文物工作队.洛阳五女冢267号新莽墓发掘简报[J].文物, 1996, (7).

[19] 河南省文化局文物工作队.河南新安铁门镇西汉墓葬发掘报告[J].考古学报, 1959, (2).

[20] 劳榦.居延汉简考释·释文之部一[M].台北: 商务印书馆, 1949.

[21] 甘肃省文物考古研究所.敦煌汉简[M].兰州: 甘肃人民出版社, 1991.

[22] 连云港市博物馆,等.尹湾汉墓简牍[M].北京: 中华书局, 1997.

[23] 赵淑玲, 昌森.论两汉时代冬小麦在我国北方的推广普及[J].中国历史地理论丛, 1999, (2).

[24] 班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[25] 房玄龄,等.晋书[M].北京:中华书局,1974.

[26] 范晔.后汉书[M].北京:中华书局,1964.

[27] 周振鹤.汉书地理志汇释[M].合肥: 安徽教育出版社, 2006.

[28] 陈寿.三国志[M].北京:中华书局,1959.

[29] 赵志军.小麦传入中国的研究——植物考古资料[J].南方文物, 2015, (3).

[30] 韩茂莉.论历史时期冬小麦种植空间扩展的地理基础与社会环境[M]∥历史地理 (第27辑).上海:上海人民出版社,2013.

[31] 陈定荣.谷仓罐概述[J].农业考古, 1987, (2).

[32] 李发林.古代旋转磨试探[J].农业考古, 1986, (2).

[33] 钱耀鹏.丝绸之路形成的东方因素分析——多样性文化与人类社会的共同进步[J].西北大学学报:哲学社会科学版,2007,(4).

[34] 张国文,等.关中两汉先民生业模式及与北方游牧民族间差异的稳定同位素分析[J].华夏考古, 2013, (3).

[35] 薛鹏锦.屯留余吾战国至两汉时期人骨的C、N稳定同位素分析[D].太原: 山西大学, 2015.

[责任编辑 刘炜评]

A Discussion on the Development of Wheat Planting in Northern China during the Western and Eastern Han Periods

LI Cheng1, ZHU Ge-min2,LING Xue1

(1.SchoolofCulturalHeritage,NorthwestUniversity,Xi′an710069,China; 2.Xi′anMuseum,Xi′an710068,China)

This research categorized archaeological wheat remains of Western and Eastern Han period discovered in northern China into carbonized grains and text-related remains. The author then summarized spatial and temporal characteristics of these remains by referring to records on hand-down-literature as well as bamboo and wooden slips. From the spatial perspective, wheat planting maintained a concentrated distribution in the Middle and Lower Yellow River and the Hexi Corridor. From the temporal perspective, the development process of wheat planting can be divided into two stages, setting the Emperor Wu of Han as a boundary. Since the later period of Western Han Dynasty, the social status of wheat raised increasingly. This was directly related to the support of the governing class and the progress of agricultural technologies. In general, however, wheat planting was still a subordinate in agriculture during Western and Eastern Han periods.

The Western and Eastern Han Periods;Northern China;wheat planting

2016-01-20

教育部人文社会科学研究基金青年项目(13YJC780002)

李成,男,陕西西安人,历史学博士,从事考古学研究。

K871.41

A

10.16152/j.cnki.xdxbsk.2016-06-005