民俗体育文化现象中的“木元素”研究

吕利平,陈光华,2*

(1.安庆师范大学体育学院,安徽安庆246011;2.南京师范大学体育科学学院,江苏南京210046)

民俗体育文化现象中的“木元素”研究

吕利平1,陈光华1,2*

(1.安庆师范大学体育学院,安徽安庆246011;2.南京师范大学体育科学学院,江苏南京210046)

在人类发展过程中,与旧石器时代并存、延续时间更长的还有一个“木器时代”。由于木元素巨大的价值内涵而成为民俗体育文化起源的动因。重在研究与“木元素”相关的民俗体育活动及其在民俗体育中的多元价值功能;进而以“五行观”中的“木”为基础,揭示养生文化、武术与木元素之间直接或间接的关系。

民俗体育;木元素;体育文化;图腾;价值功能

在人类打制石器时代过程中,同时还存在延续时间更长的“木器时代”。但由于木器容易腐朽,远古木器未能保存下来而被忽视。然而“木元素”的价值内涵和实用功能及其对人类的体质进化、机能改善起了不可替代的作用。在人类的“木器时代”,许多重要工具、器物的发明都与树木相联系,尤其是在狩猎中发明和使用的标枪和弓箭,是以木元素为素材创造的最具典型意义的体育文化形态。随着社会的发展,与木相关的体育文化意识形态,日益显现出其强大的生命。五行中“木”代表生命的根源,体现出木元素与人类生存、健康的相互关系。本研究试图从“木”元素入手,溯源民俗体育文化与其之间的联系与印迹,以丰富民俗体育文化研究。

1 生活与防御——木元素的多元价值功能

有人曾说“火”照亮了蒙昧时代,那么“木”则是人类走进文明的拐杖。在人类历史的长河里,“木”在我国民俗体育形成和发展中衍化出不同的价值与功能。当人类以树枝当拐杖走出森林的时候,人类就已经借助于“木”而直立行走。当人类再次进入森林,使用木棍制造棍棒、标枪、弓箭等进行狩猎,并用“木”做载体进行一系列的身体运动与民俗活动时,“体育运动”的雏形中便具备了现代体育文化特征。

图1 原始狩猎图

在人类早期,先民们在进行渔猎和采集活动时,必须保障自身的安全,正是木元素发挥了这种双重功能。从我国乃至世界各地旧石器时代文化遗址来看,当时人类的主要活动是狩猎。他们用石质的砍斫器、削刮器、雕刻器将树干上端削尖制作成简易的标枪。此后,先民们发明了弓箭。在距今2.8万年前的山西平原县峙峪等遗址中,就发现了数量大、样式多的石质箭镞。在内蒙古阴山岩画、乌兰察布崖画以及云南沧源崖画中,均刻有引弓搭箭的射手,他们飒爽的射姿与惊惶逃窜的动物,构成了先民们进行围猎和射猎的原生态图案。在宁夏贺兰山史前射艺岩画中,至今完好无损的岩画包括:射猎、战斗、练习、游牧风情、弓箭崇拜、射箭和生殖崇拜图等7个类别[1]。这些生动体现了古代游牧民族用长矛、弓箭围猎运动的原生态特征。

弓箭的发明作为古代远程的工具和武器,充分体现木元素在附着于体育文化形态上的价值内涵,是人类文化史上的一个重要里程碑。随着木制长矛、弓箭装配上杀伤力更强的金属头以后,其功能被强化和扩大,逐步发展为具有人文色彩的“射术文化”,比如“礼射”就是一种。进入阶级社会,弓箭又成了战争的远射程武器,并伴随着军事体育的演进,弓箭得到不断改进,弩机的出现更加显现出了强大的威力。逮至南宋,人们仍认为:军器三十有六,而弓为其首;武艺一十有八,而弓为第一(南宋华岳:《翠微北征录》)。可见以“木”为基础制成的标枪与弓箭在承担着双重价值的同时,也是原始人类萌生早期体育意识并成为体育意识物化的物质前提。

原始人类在能满足生理第一需求条件下,开始寻求精神生活,嬉戏娱乐逐渐成为常态,其中许多游戏都与木结下不解之缘,并延续演化至今。如壮族“打棍”又叫“换漏介”,用长短一尺和五寸的木棒各一根,将短棒放在倾斜的地槽中,参加者轮流用长木棒击打短棒,使之飞起,并在落地时又用力再击,以把短棒打得最远者为胜。其他还有苗族的爬杆、高山族玩的杆球、回族的打木球、西双版纳布朗族玩的竹球、以及还有各族儿童都喜欢的打陀螺等等,[2]都是以木元素为基础的民间传统游戏,体现出木元素娱乐之功能,自然也成为民间体育文化形成的根基元素之一。

木元素承载教化之功能从《周易・系辞下》中可窥见其一斑:“(神农氏)断木为木吕,揉木为耒,耒褥之利,以教天下(农耕具)”,这是说先民们用木打造的工具作为媒介来教化天下子民;“弦木为弧,剡木为矢,弧矢之利,以威天下”,“弧”就是用树枝或竹材弯曲而成的单体弓身,“矢”就是用削尖头部的木棍作箭,在利用绳的弹力将箭射出,这是告诉人们如何以木制作弓箭以威震天下。《周易》中以木为原材,对农耕、交通、武器等描述还很多,说明在人类文明历程中,“木”除了能体现体育文化符号之外,也承载着人类文明延续的教化作用。

2 溯本求源——歌舞中的思源“木”

原始的舞蹈可能是人们感情的冲动和内在情绪的表达。《毛诗序》中说:情动于中而行于言,言之不足,故嗟叹之,嗟叹之不足,故咏歌之,咏歌之不足,故手之舞之,足之蹈之。这正是情感表达的写照。由于环境改变或战争等原因,先民们在不断的迁移中会追思自己的先辈与故乡,他们往往借助于“木”歌与“木”雕的形式,在歌舞中追寻着先人们的足迹,在狂欢跳跃中体验着本民族在迁徙旅途中漫长前行的步伐,渗透出民俗体育文化形成过程的凄美与艰辛。其中的“木”由于被视为图腾而遗传下来,便成为现代人见证古代民俗体育活动的物化载体。

2.1 歌谣中的求源木

苗族先民流传至今的《苗族古歌》、《苗族史诗》中唱道:“枫木是万物的始祖”;《中国苗学》一书中也阐述:“包括人在内的天地万物都起源于枫木,人类的始祖姜央是直接由枫木所生的‘妹榜妹留’”(注解:在苗语里妹榜妹留是苗族人传颂的图腾——“蝴蝶妈妈”。枫树的树心生出一只蝴蝶,与水田中的水泡相恋,生出12个蛋并演化成自然万物和苗族人)。如今,在贵州深山里的苗寨,我们仍能从他们的“枫树粑节”中感悟到苗族人祭奠先民们曲折迁居之艰苦,也由此体现对枫树的敬拜之意。节日期间,全寨男女老少开展多种文体活动,赛民歌、斗鸟雀、围绕神树欢歌吟唱、围着草坪跳“枫摆舞”,他们会面向东方,遥寄对东方故土家园的眷念。在欢快的轻舞中,老人们一个接着一个唱起古歌:“远古那时候,山坡光秃秃。只有一根树,生在天角角。洪水淹不到,野火烧不着。”“那是什么树?那是白枫木。”“枫木在天家,枝桠满天涯。结出千样种,开出百样花。各色花相映,天边飞彩霞。千样百样种,挂满树枝桠”[8]。这种歌舞已成为我国民俗体育中以木元素来表达人们情感的活化石。在彝族的密枝节、纳西族的棒棒节、白族的插柳节期间,人们在边歌边舞中也都包涵有追思先辈的意识情感。

2.2 民舞中的求源木

流传于云南省德宏傣族景颇族自治州的景颇族聚居区的“目瑙纵歌”,又称“总戈”,意为大家一起来欢歌纵舞,是景颇族每年正月十五前后举行的最为隆重的民族传统节日活动。它以木元素为“烘托”,其中“目瑙示栋”(祭坛的重要标志),由高大的树木建构而成,竖立在目瑙纵歌舞场中央,是景颇族人们心中最崇敬、最神圣的图腾。示栋由四竖二横六块厚实的长方形木牌加底座组成;上用红、黑、白、蓝等颜色绘成螺旋形图案,中间两竖木牌稍高,左边为雄牌绘太阳图案,右边为雌牌绘有月亮图案,表示景颇族从青藏高原日月山迁徙而来;下面螺旋形舞蹈图案,代表景颇族祖先当年迁徙的路线。可见这种赋予象征意义的巨木图腾因刻有迁徙路径而表现出其原始内涵。木牌上还绘有犀鸟、孔雀、宝石、厥叶花、南瓜子、田地、牛头和人类生殖繁衍的乳房等图案,象征景颇人生存、斗争、繁衍以及消灾辟邪之愿望。另外,在阴阳雌雄桩之间有交叉的刀和箭相连,体现了景颇人在迁徙和生活中离不开刀和剑的英勇与果敢精神。

目瑙纵舞极其讲究。巫师们(瑙双)身穿异袍,手执长刀,排成两列,在激昂的鼓声和锣声中,带领人群踩着节拍进入舞场。瑙双们手舞长刀(模仿迁徙时开山劈路)带领人群沿着心中祖先迁徙的各种路线,围绕目瑙示栋纵歌载舞,通宵达旦,持续三日,有“天堂之舞”,“万人狂欢舞”,“东方迪斯科”的美称。[9]

苗族和水族有“祭椎牛桩”、“护寨林”;朝鲜族有“祭将军柱”;满族有“祭索伦杆子”;怒族“祭阿的的”(一种用樱桃木削成的木桩);纳西族“祭天柱”;布朗族“祭寨心柱”;德昂族“祭‘实法空’木杆”;傣族“祭定心柱”;蒙古族“祭神杆”以及拉枯族的“祭神棒”等等,都包涵有各民族在迁徙过程中,把木制柱(桩、杆)作为某种特定的象征物来祭祀,祭祀中举行的种种歌舞、射猎、摔跤、赛马等仪式,深深地打上了原始部落图腾崇拜的印记而成为民俗体育的一种形式。[10]。随着社会生活的发展,这种活化石般的非物质文化活动,代代传承,逐渐衍化成一种有目的意识的民族体育文化形态。

3 健身习武——五行观指引下的中华武术文化瑰宝

带有区域性的社会风俗和民族习惯在社会文化中所形成的民俗体育,随着历史的积淀和区域间的文化交融而逐渐形成了传统体育文化。先秦时期的导引仿生功,经过东汉名医华佗创编的“五禽戏”以及之后在民间广为流传的八段锦(成套术式导引的一种)、太极拳、象形拳等功法、套路流派和器械组合,逐渐融合成具有华夏民族特色的武术。

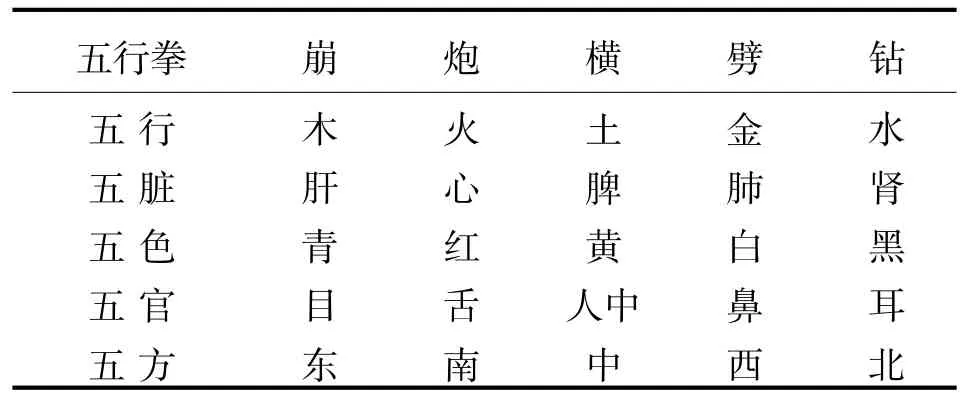

表1 五行拳的五行对应

五行观是中国传统的朴素唯物论,武术中表现五行思想最为突出的是形意拳中的“五行拳”。它有劈、崩、钻、炮、横五拳。以五拳与人体内脏、五官相配而起到独特的作用。表1列出了五行拳与五行、五脏、五官、五方的对应关系。譬如崩拳象木,在人体内脏为肝,在五官中为目(目为肝之窍),久练崩拳顺畅得法则可以起到肝气舒、眼目明的功效。肝火旺的人情绪急躁、易发怒,练习崩拳可起到安神和稳定情绪作用[11]。站桩功是以行意拳为基础发展起来的基本功夫,其中养生桩功意为如树生根,练习时做到心与意合、意与气和、气与力合、肩与胯合、手与足合,方达到强身保健目的。梅花拳又称梅花桩,融周易八卦于拳理,化阴阳五行于拳法,取梅花开放于冬春之交,“寓先知先觉之意,合先备先用之理,达先发制胜之效”。这些功法的精髓在于都伴有鲜明的木元素意念活动。不难看出上述列举的拳术都是通过形象的创造表现出主观意识的主旨。也就是寓神情意念于物象之中,不求形似,但求神似。特别强调阴阳虚实对立两个方面的统一。运动是物质的虚实变化,没有物质的变化就不会有运动的产生。运动的过程是调节平衡,运动的结果是达到新的动态平衡。这些都反映了武术融合传统文化和阴阳五行哲学思想的博大精深。[12]

中华武术是华夏民族强身健体、热爱生命、除暴安民、抵御外辱的集中体现。以木元素为代表的棍术,从某个侧面展现了武术这份优秀文化遗产的魅力。自汉魏起,我国民间一直就有村社习武自保和私人收徒授武的传统。在安徽马鞍山三国朱然墓中出土的一漆盘上,绘有一幅童子对棍图,在草地上两童子各手持一棍演练对棍术即是一例。宋代流行“十八般武艺”,棍术则是其中的一种。明代武术家都把棍视为诸多武器之本,当时的大家程宗猷认为:“凡武备众器,非无妙用,但身手足法,多不外乎棍”,“凡武备众器,……枪之扎枪,拳之窜拳,倭刀之刺刀,即棍之单手扎枪势也,拳之进步横拳,倭刀之单刀撩刀,即棍之旋风跨剑势也。”(《少林棍法禅宗・问答篇》)

《江南经略・卷八》曰:“使棍之家三十有一”,说明明代已经出现了众多棍术门派,棍法内容也更加丰富。河南嵩山少林寺是以武功著称的名刹大寺,明代中叶,戚继光在《纪效新兮・拳经捷要篇》中介绍当时全国器械流派时说:“少林之棍与青田棍法相兼,杨氏枪法与巴子拳棍,皆今有名者。”棍当时已用于战场,《练兵实纪・杂集・大棒解》中说:“今制法长八尺,粗二寸。用一打一刺棍法习之,位在五兵后,步卒习用,尚御之不密,刺之不得,则以棒击落马之贼耳”。少林寺僧习练武术,身强技精,在明代中叶参加了浙江沿海的抗倭寇战争,“以少林寺僧兵最为骁勇”,并取得辉煌战绩。棍术的表演功能从一些古籍中也可找到一些踪迹。袁宏道《嵩游记》云:“武僧各来以技献,拳棍博击如飞。”明代王士性在其《嵩游记》中也说“寺僧四百余,武艺具绝”,演练时“拳、棍博击如飞”。说明少林演武之风盛行,凡到少林寺者,都以观武作为游寺的高潮或结束。

综上所述,自人类早期走出丛林后,人类以木为媒介产生的体育文化和体育意识,体现出以木元素为基础的民俗体育形成和发展大致轨迹。尽管木质器具不能永久以化石形式存留人世,但从现有传承下来的中华武术以及各种民俗体育活动中可以看出,木元素在民俗体育文化发展历程中的重要地位与作用。

[1]崔凤祥,崔星.贺兰山史前射艺岩画类型分布考察[J].山西师大体育学院学报,2009(4):1—3.

[2]唐祈,彭维金.中华民族风俗辞典[M].南昌:江西教育出版社,1998:727—751.

[3]孙明霞,阿不都若夫・塔吉.维吾尔“木”文化探析[J].喀什师范学院学报,2011(4):41—44.

[4]阿依先・肉孜,茹克亚・霍加.维吾尔族习俗中的多元宗教文化——以婚育为例[J].世界宗教文化,2010(6):64—66.

[5]牟钟鉴,张践.中国宗教通史[M].北京:社会科学文献出版社,2000:585—586.

[6]刘乐.和谐统一的神、人、自然——满族神树崇拜的文化解读[J].东北史地,2010(2):86—88.

[7]何星亮.中国图腾文化[M].北京:中国社会科学出版社,1992:197—226.

[8]吴晓东.苗族图腾与神话[M].北京:社会科学文献出版社,2002:289—318.

[9]景颇族目瑙纵歌[EB/OL].中国文化网,(2006-10-19)[2010-06-12].http://www.chinaculture.org/gb/cn_whyc/ 2006-10-19/content_87196.htm.

[10]古开弼.我国各民族祭林拜树习俗的生态文化透视[J].古今农业,1997(1):41—50.

[11]朱东,赵光圣,姚颂平,等.武术劲力探秘:形意拳崩拳动作分析及效果评价[J].上海体育学院学报,2014(1):89—94.

[12]张选惠.论阴阳五行学说对武术理论的影响[J].体育科学,1985(4):34—37.

On the“Element MU”in Chinese Folk Sports Culture

LYU Li-ping,CHEN Guang-hua

(1.P.E Department of Nanjing Normal University,Nanjing 210046;2.P.E Department of Anqing Teachers′College,Anqing 246052,China)

During the development of human being,there was a“Carpentry Era”that existing is longer than the“Paleolithic Era”. Because of its tremendous values,MU element became one of the headstreams of folk sports.By using researching methods,this paper show us many folk sports interrelated with element MU which act with some facets of functions.Further more,on the base of“MU”in“WU XING”theory,the paper also analyzes the relationship among the culture of“preserving our health”,“WU SHU”and“Element MU”.

Chinese folk sports;Element MU;physical culture;totem;functions

G80-051

A

1671-1300(2016)03-0088-04

国家社科基金项目“石器文化与中国体育考古学研究”(14BTY002)

2016-05-10

吕利平(1962—),男,安徽桐城人,教授。研究方向:体育文化与体育考古学研究。*通信作者:陈光华(1970—),男,安徽六安人,博士,副教授。研究方向:体育人文社会学。