权利位阶在中国司法中的运用与克制

扈艳

(中国人民大学法学院,北京 100872)

权利位阶在中国司法中的运用与克制

扈艳

(中国人民大学法学院,北京 100872)

权利位阶讨论在我国学界的兴起与我国民法20世纪80年代强调义务本位,90年代回归权利本位的学术大环境相映成趣。权利位阶理论对于立法、司法均有重要作用。立法将立法者业已形成的价值判断通过法律进行固化。权利位阶理论在立法层面的运用多体现在立法过程中和立法者的价值判断形成中,其在司法层面的适用可根据是否有法可依分为在法律解释中的适用与在个案平衡中的适用,适用中要保持克制。在现实中,通过对立法目的解释的充分尊重,对法律解释中得出的结论谨慎类推,对个案平衡得出的结论原则上仅适用于个案等多种途径实现权利位阶在司法中适用的克制。

权利位阶;司法适用;法律解释;个案衡量;克制

权利位阶讨论在我国学界的兴起与我国民法20世纪80年代强调义务本位,90年代回归权利本位的学术大环境相映成趣。不同权利之间是否存在冲突,权利位阶是否存在?本文从权利位阶讨论在我国学界的兴起与演进出发,梳理法界是否存在权利冲突以及权利位阶的代表观点,肯定权利位阶在立法司法中发挥的重要作用;结合民法渊源理论尝试对权利位阶的具体运用方式进行类型化,结合实际案例,在类型化的框架下展现权利位阶的运用方式,并指出权利位阶在司法中运用需谨慎克制的相应情形。

一、权利位阶讨论在我国学界的兴起与演进

在我国,关于权利位阶问题在学界引起较大关注的集中讨论可以追溯至2000年前后。在这次关于权利位阶问题的讨论中,学者的学术交锋主要集中在两个问题上:其一,是否存在权利冲突;其二,是否存在权利位阶以及其如何形成。

(一)是否存在权利冲突

“权利冲突”不仅是法学的研究对象,经济学、社会学的学者也对该现象有所关注。美国经济学家罗纳德·科斯(Ronald Coase)曾从权利的相互性角度解释权利冲突,提出了泛权利冲突论。“这种观念下,一个人所失去的正是另一个人所得到的。任何权利的行使都被抹上了相对性的色彩,也就意味着,凡有权利行使之处,便是权利冲突之所在。”①参见姚辉:《人格权法论》,中国人民大学出版社2011年版,第398-399页。在科斯的理论下,生产资源具有有限性,若将生产要素视为权利,行使一种权利(使用一种生产要素)的成本,正是该行使权利使别人蒙受的损失。书中表明,这种观点遭到了两方面的批判,一方面是其将特定情形下权利的相对性普遍化;另一方面是其认为权利边界完全模糊,认为权利并非是在当事人之间依法配置的,而是在冲突中重新配置划定界限的。这种观点不仅肯定了权利冲突的存在,更强调了权利冲突的无所不在,这种观点暗含的逻辑是权利有无限延伸的范围,个体的权利在社会生活的交集中重合碰撞,在何种权利或利益得以优先实现的问题上难以达成共识,于是产生纠纷矛盾。

1996年,苏力教授发表《〈秋菊打官司〉的官司、邱氏鼠药案和言论自由》一文,该文对言论自由与名誉权发生冲突时的何种权利该得到优先实现进行了论证。他对权利冲突的存在持当然的肯定态度,认为这是“社会生活的必然”[1]65-79。其后,刘作翔研究员在2002年发表《权利冲突的几个理论问题》一文中,指出只有合法权利才存在冲突的问题,违法行为不导致权利冲突问题。也正是在这一划定中,证明了其认同权利冲突的存在[2]56-71。这两位学者虽未言明权利冲突存在的原因,但在其全文的论述中可以发现其亦蕴含权利边界难以清晰界定,必然出现交织冲突的逻辑。在反对者中,郝铁川先生的观点较有代表性。其2004年发表的《权利冲突:一个不成为问题的问题》一文,成功将问题回溯到是否存在权利冲突的阶段②之前学者对于存在权利冲突这一问题基本达成共识。。其认为权利冲突是个伪命题,是20世纪80年代民法对义务本位的强调导致的权利本位的反扑[3]3-6。

此后,学界对该问题的讨论继续持续,也从法理学界延伸至宪法学中对基本权利保障范围的讨论之中,即宪法中的“外部理论”与“内部理论”之争。所谓“外部理论”,简而言之是将“权利和权利的限制当做两个问题来处理”[4]399-400。首先解决权利的构成,即确定主体和保障对象(行为),权力本身(right in itself)基本权利的“初步保障范围”,这时候权利保障范围是宽泛和没有边界的。然后考虑权利的限制问题,通过对衡量公共利益、他人权利、国家功能等现实因素进行确定,用“基本权利+限制”的方式确定权利(基本权利的实际保障范围)[5]94-102。而“内部理论”是指,权利自始至终都有其“固定范围”[4]399-400。当确定一个权利是什么的时候,就同时确定了权利的限制是什么,二者互为表里。

综上可知,学者对权利冲突是否存在的意见分歧根源于其对权利边界认识的不同。若认为权利的边界模糊不清,甚至根本没有边界,那么由于社会资源的有限性与个体需求的多元性,权利冲突现象必然存在;若认为各权利的边界清晰,则所谓的权利冲突则理论上不复存在,因为各权利的行使范围依然在立法中得以充分规范。而对于权利边界的认识不同则需追溯到其对权利形成或是权利保障范围的形成方式之不同。

(二)是否存在权利位阶

关于权利位阶是否存在的意见分歧主要集中在权利的平等性以及权利位阶本身性质的问题上。苏力教授在《〈秋菊打官司〉的官司、邱氏鼠药案和言论自由》中虽然没有直接提出权利位阶的概念,但是在其论证说理过程中,已然暗含了不同类型的权利可以被分类被排序的逻辑前提③其在权利冲突后进行论证取舍价值判断的过程本身就是对权利位阶的运用与肯定。。

反对者中,刘作翔先生与郝铁川先生的观点较为突出。刘作翔研究员认为平等原则是法律的重要原则,主体的平等性是民法约束力正当性的重要支撑,权利是由主体行使的,为权利进行排序形成不同位阶,是对平等原则的违反,所以不应用权利位阶的方式解决权利冲突[2]56-71。如今看来,该观点的可商榷性是显而易见的,在其之后也的确有学者对该观点进行了较为尖锐猛烈的回应,但时至当下,刘作翔研究员仍坚持该观点[6]。郝铁川先生认为划定权利位阶是徒劳无益的。因为权利冲突包含的是利益冲突,利益冲突背后是价值冲突,而价值是最为多元的,是当时处于改革开放初期的中国正在经历深刻变革而无法科学反映的,因此难以达成价值的共识,所以所谓的权利位阶便无法形成。也正是因为位阶无法形成,所以应该将矛盾的化解求之于划定清晰的权利的边界。他赞同刘作翔研究员提出的所谓权利冲突是合法权利的冲突的划定,认为权利边界清晰了自然就不会存在冲突。时至今日,我们同样不难发现,该学说也有待商榷。因为所谓明确权利边界的行为本身就是在进行立法层面的权利位阶的应用[7]。

面对社会组织和生活方式的重大变迁,利益的多元化程度加深,权利和利益边界模糊性的实际存在,新生权利类型的不断生发以及权利冲突背后价值目标的冲突日益激烈都要求法律对以上冲突作出必要的回应[3]3-6。权利位阶理论作为一种理论模型,其存在意义既在于立法层面对需要法律调整的社会关系中存在的冲突矛盾进行高效类型化地规制,将立法者对权利冲突作出的既有判断通过法律进行固化;又在于将该理论运用于司法之中,在有法可依但有解释空间的情况下,运用权利位阶理论进行合理解释,在无法可依的空白状态下,参考既有的权利位阶体系结合个案作出利益平衡。

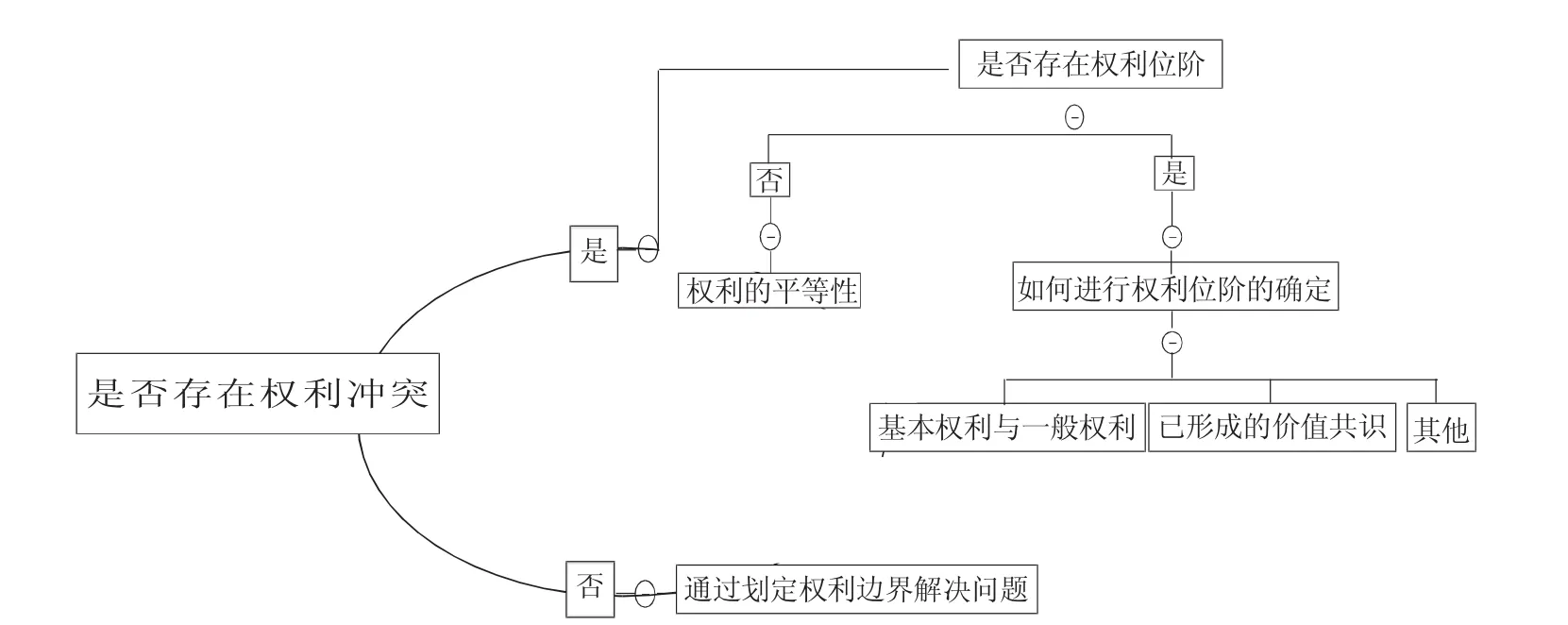

权利位阶理论之所以遭受质疑,与其本身的权限确有关联。根据对权利概念的通说可知,权利是被法律确定的利益、法力或意思。无论用何种解释,都意味着权利还有其下位概念。王利明教授在2014年发表的《民法上的利益位阶及其考量》一文中阐述了利益位阶的概念,利益相对单一的类型化给予了利益位阶更强的确定性。以上讨论可以以图1简要概括:

图1 权利冲突与权利位阶学说分布图

二、权利位阶的作用方式

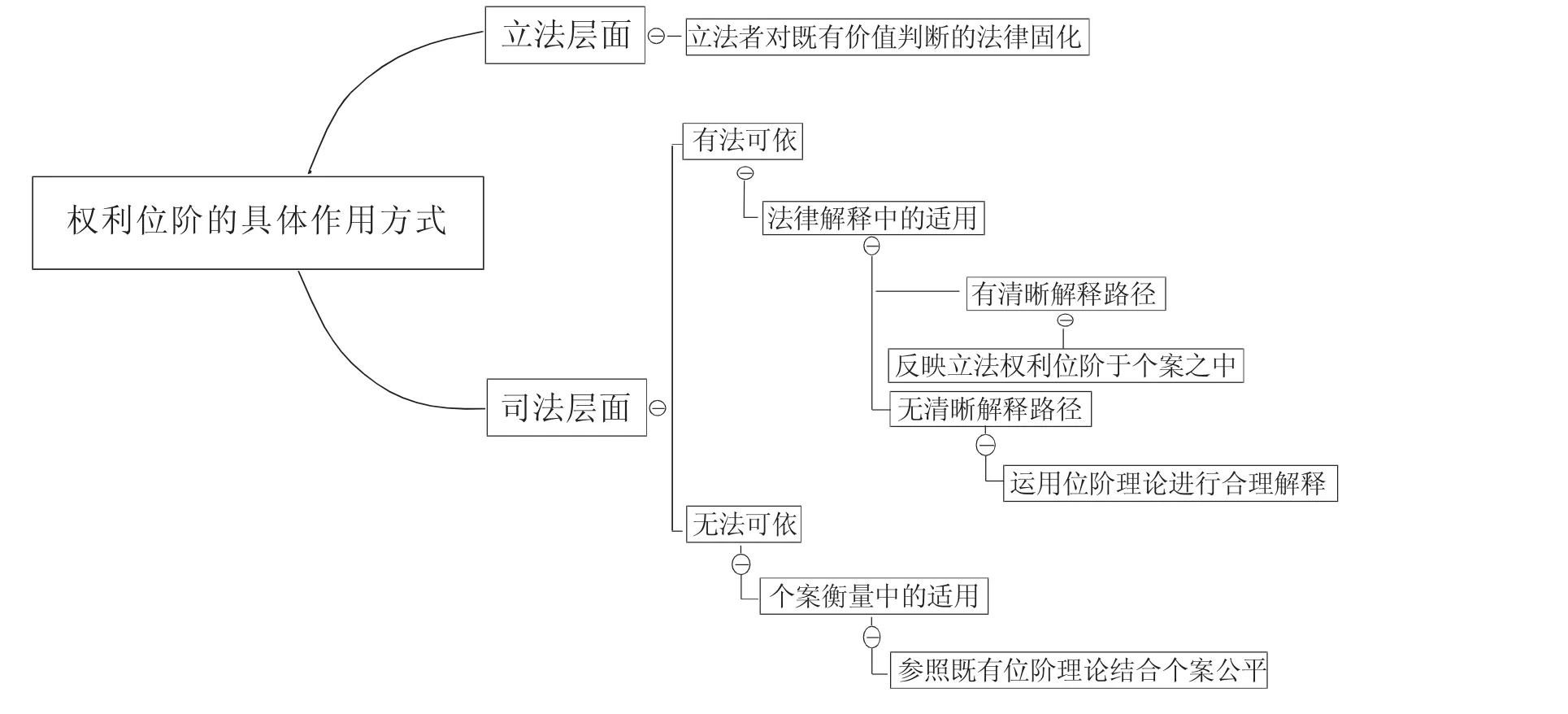

权利位阶的作用方式渗透于法律渊源形成及作用的各阶段与阶层,权利位阶存在的意义是立法和司法两方面的,其具体的适用方式也可以从这两方面分类。

(一)立法层面的运用

面对纷繁复杂的社会冲突,立法的功能就在于理性化一次性地解决一类问题,将立法者业已形成的价值判断通过法律进行固化。权利位阶理论在立法层面的适用多体现在立法过程及立法者的价值判断形成中。王利明教授曾提出“在法律没有明确规定的情况下,借鉴比较法上的做法,并结合我国司法实践经验,可以考虑从如下几个方面进行考量:第一,与基本法律价值相联系的有关个人的生命、健康的联系程度。第二,与人格尊严的联系程度。第三,与社会全体成员的关系度。既是因为大多数人是公共利益的组成主要部分,又因为奥尔森的集体行动理论提出人越多越难行动。第四,经济秩序的关联度。第五,法律是否明确列举。”笔者认为,虽然该确定方式的前两者本身基本就蕴含着某种价值判断,但这是无法避免之必然,因为人类在作出任何价值判断时必然依循某些先验的价值,无论这种先验是因为世代积累而演变成所谓颠扑不破的真理还是自然法、宗教意义上的当然和必然。该学说为我们提供了面对规范空白时处理权利冲突的方法,即考虑和已有重要价值结论的关联程度从而得出综合判断。

1927年的国际协议,决定用自然镉(Cd)的红色谱线作为光谱学的长度标准,这是科学家找到的第一个可用来定义“米”的非实物标准。后来又发现,氪(86Kr)的橙色谱线比镉红线还要优越,故于1960年决定用氪(86Kr)橙线代替镉红线对“米”进行定义。

(二)司法层面的运用

权利位阶在司法方面的适用可以根据有无法律可依分为法律解释中的适用和个案平衡中的适用。

1.法律解释中的适用。权利位阶在法律解释中的适用体现在两个方面:一是在有法可依且解释路径明确的情况下,将固化在立法之中的价值判断具体化到个案之中;二是在有法可依但解释路径不明确的情况下,运用权利位阶理论进行合理解释。

2.个案平衡中的适用。在个案中适用的前提是无法可依,即在实际案例中通过对个案涉及利益的类型化后参照一般意义的权利位阶规则,结合案情进行利益平衡。这里需要注意的是,即使在有法可依时通过权利位阶理论的运用没有得出统一的解释,但此时的没有结果也是一种结果,依然要严格遵循先检索法律的步骤。有学者指出,在此过程中要充分体现对既有权利位阶的尊重,“突破利益位阶规则应当承担论证负担,法律没有规定利益位阶时,诉诸比例原则”[8]79-90。权利位阶的具体适用方式可简化为图2。

图2 权利位阶的具体作用方式图

三、权利位阶在司法个案中的运用

早在2003年,就有学者指出“大规模的立法时代将告终结,司法国家的时代必然到来”[9]104-116。相比法律立法层面规范配置的宏大与综合,权利位阶在司法中的适用只有在个案的分析中才能厘清其运行机理。笔者通过对2009年《最高人民法院公报》第12期(总第158期)刊登的“李维祥诉李格梅继承权纠纷案”,具体阐释权利位阶理论在个案中的运用。

(一)案情简介

被告李格梅与原告李维祥系姐弟关系。农村土地实行第一轮家庭承包经营时,原、被告及其父李圣云、母周桂香共同生活。当时,李圣云家庭取得了6.68亩土地的承包经营权。此后李格梅、李维祥相继结婚并各自组建家庭。至1995年农村土地实行第二轮家庭承包经营时,当地农村集体经济组织对李圣云家庭原有6.68亩土地的承包经营权进行了重新划分,李维祥家庭取得了1.8亩土地的承包经营权,李格梅家庭取得了3.34亩土地的承包经营权,李圣云家庭取得了1.54亩土地的承包经营权,三个家庭均取得了相应的承包经营权证书。1998年2月,李圣云将其承包的1.54亩土地流转给本村村民芮国宁经营,流转协议由李格梅代签。2004年11月3日和2005年4月4日,李圣云、周桂香夫妇相继去世。此后,李圣云家庭原承包的1.54亩土地的流转收益被李格梅占有。原告曾多次与李格梅协商,李格梅均不同意返还。请求判令原告对该3.08亩土地中的1.54亩土地享有继承权,判令被告向原告交付该部分土地。

(二)该案中权利位阶理论的运用

表1 李维祥诉李格梅继承权纠纷案现行法检索结果

通过对以上法律的梳理我们可以得出结论:

第一,该案中涉及的权利冲突是国家所有权和公民继承权(如果将继承权理解为所有权的延伸,则是国家所有权和公民所有权)之间的冲突,这两种权利均属合法权利。

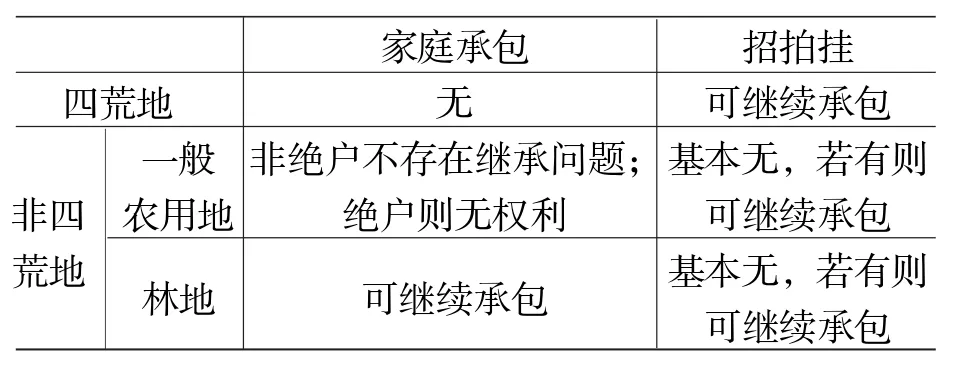

第二,该案属于有法可依的情况。根据现行立法可知:其一,我国农村集体经济组织实行家庭承包经营为基础、统分结合的双层经营体制。以土地的使用性能作为区分标准,农村土地承包经营权首先可以类型化为四荒地的承包经营权和非四荒地的承包经营权,非四荒地的承包经营权又可以细分为一般农用地的承包经营权①有学者将其概括为耕地,有内涵过窄之嫌。参见汪洋:《土地承包经营权继承问题研究——对现行规范的法构造阐释与法政策考虑》,《清华法学》2014年第4期。(包括耕地、草地、养殖等)和林地的承包经营权。以经营方式作为区分标准,农村土地承包经营权可以类型化为家庭承包方式的农村土地承包经营权和招拍挂方式的农村土地承包经营权。其二,家庭承包是我国当下农村承包经营的主要方式,招拍挂形式虽不仅限于四荒地但非四荒地实行招拍挂的在实践中适用较少。其三,我国现行有效的各层级法律及规范性文件内容上基本一致,有个别抵牾之处也有可以进行合理解释的空间。其四,我国农村土地承包经营权的承包方以户为主体。虽然有学者指出应区分承包方主体和农村土地承包经营权的主体,《物权法》已经完成了对农村承包经营权主体为农民个人的确认;且《民法通则》中“农村承包经营户”的含义也与承包方所谓的“农户”含义不同[10]5-13。但目前而言,除了学者个人提出的这种解释可能性以外,并没有具有法律效力的任何文件加以证明,而农户的表述在各级立法实践中均有所体现,所以笔者认为不应轻易得出该学者之结论。既然我国家庭承包以户为主体,则如果可以继承的话,继承的开始时间为该户全部成员均已死亡,即绝户的情况,否则应秉承“增人不增地,减人不减地”的原则。我国现行法中对农村土地承包经营权是否能被继承的规范结果可归纳为表2。

表2 我国农村土地承包经营权现行继承规则

第三,通过对现行立法的分析,可以得出清晰法律解释,即在该案中农村承包土地经营权不可继承。这与法院的最终判决也是一致的。该案的裁判要旨为:“根据《中华人民共和国农村土地承包法》第十五条的规定,农村土地家庭承包的,承包方是本集体经济组织的农户,其本质特征是以本集体经济组织内部的农户家庭为单位实行农村土地承包经营。家庭承包方式的农村土地承包经营权属于农户家庭,而不属于某一个家庭成员。根据《中华人民共和国继承法》第三条的规定,遗产是公民死亡时遗留的个人合法财产。农村土地承包经营权不属于个人财产,故不发生继承问题。除林地外的家庭承包,当承包农地的农户家庭中的一人或几人死亡,承包经营仍然是以户为单位,承包地仍由该农户的其他家庭成员继续承包经营;当承包经营农户家庭的成员全部死亡,由于承包经营权的取得是以集体成员权为基础,该土地承包经营权归于消灭,不能由该农户家庭成员的继承人继续承包经营,更不能作为该农户家庭成员的遗产处理。”此时应特别注意,对于具有时代性的问题,立法的滞后性有可能导致对现行法的价值判断已不符合现实冲突解决的需求,但是此时司法者却必须保持克制,尊重立法者的价值判断。

四、权利位阶在司法中运用的克制

至此,我们发现在现实生活中,司法中权利位阶在运用时常需要保持克制,这对法律的整体运行是至关重要的。

(一)权利位阶在司法中适用需要克制

要强调对权利位阶在司法适用中保持克制,本身就隐藏着这样一个逻辑思路:因为权利位阶在司法中的适用容易出现不受控制的倾向,而这种倾向又是危险的,所以需要克制。这种倾向是由于权利位阶的不确定性导致的。即使强调主张用权利位阶理论解决问题的学者,也多数认可,无论在立法或者司法中,并不存在确定的权利位阶。其原因在于:

第一,权利位阶常常过于抽象,在解释论层面有很大的发挥空间。第二,概念构造的不允许,利益并不是权利,而是权利本质构成中的一个重要因素,是个体自主地位的物化[11]28-37。权利往往包含多重利益,单一的利益可以排列出位阶,但是包含多个利益的权利却很难排列衡量。第三,立法在不同的时期有不同的侧重,不同时期政策不同,背后是价值的多元与发展,寻求共识的难度与成本越来越大。第四,立法具有不可避免的滞后性,必须通过法律解释,所以权利的位阶也具有不确定性。第五,权利位阶具有个案属性,每个个案最终总需要一个结果,但是这个结果绝大程度上是个性的。这些原因既表明了权利位阶具有不确定性,也从侧面印证了法官在运用权利位阶过程中需要谨慎判断。

(二)克制的具体方式

结合上文分析,笔者认为权利位阶在司法中适用的克制可以通过如下途径实现:

1.对立法目的解释的尊重。对于立法目的的解释在个案中很大程度上体现在对现行法中规则的甄别与筛选。以上案为例,在初步检索到的规则中,有不同效力层级的规范出现,甚至有些规范是没有法律约束力不能被作为裁判规范的(例如律师协会出台的行业规范性文件),这些需要剔除。与此相似的还应关注规则的时间效力。在此类基础性形式上的甄别后,就应该对规则进行立法目的的解释。首先找到规则所规范的冲突权利的类型,如该案中国家所有权与继承权(个人所有权);然后理解现有规范的立法目的,如现行立法具备一定过渡性,是实行家庭联产承包责任制的配套立法,现实中以户作为单位更为常见等,都是对立法目的进行合理解释的必要考虑。

2.对于法律解释中得出的结论谨慎类推。针对相同的权利冲突类型,对于现有立法中相似的价值判断结论要谨慎类推。如同在农村土地承包经营权的问题上,就有学者指出,我国对于林地的制度设计是可以被继承的,所以对耕地和其他农用土地理应类推适用这样的规则[12]19-23。但是我们必须考虑到,在现行法的规范之下,不能继承是原则,可以继承是例外。原则和例外必须谨慎辨别。

3.对于个案平衡得出的结论原则上仅适用于个案。以上两点均适用与有法可依的情况下,在无法可依之时,第一,针对既有的权利位阶,起到的是重要的参照作用,在考虑个案公平时可以被突破;第二,在个案中突破既有权利位阶,尤其是有较大共识的权利位阶时,应该持谨慎态度,必须持有充分正当的理由;第三,在个案中得出的新的权利位阶仅适用于个案之中,这是其自身属性决定的,原则上不宜类推适用。

[1]苏力.《秋菊打官》的官司、邱氏鼠药案和言论自由[J].法学研究,1996,(3).

[2]刘作翔.权利冲突的几个理论问题[J].中国法学,2002,(2).

[3]郝铁川.权利冲突:一个不成为问题的问题[J].法学,2004,(9).

[4]姚辉.人格权法论[M].北京:中国人民大学出版社,2011.

[5]张翔.基本权利冲突的规范结构与解决模式[J].法商研究,2006,(4).

[6]刘作翔.“权利位阶”:一个未能证实的虚幻命题[N].人民法院报,2014-05-16(007);

[7]王利明.民法上的利益位阶及其考量[J].法学家,2014,(1).

[8]王轶.民法价值判断问题的实体性论证规则——以中国民法学的学术实践为背景[J].中国社会科学,2004,(6).

[9]林来梵.论权利冲突中的权利位阶[J].浙江大学学报(人文社会科学版),2003,(6).

[10]朱广新.论土地承包经营权的主体、期限和继承[J].吉林大学(社会科学学报),2014,(4).

[11]葛洪义.论法律权利的本质[J].当代法学,1988,(3)2014,(4).

[12]郭明瑞.也谈农村土地承包经营权的继承问题——兼与刘保玉教授商榷[J].北方法学,2014,(2).

(责任编辑:任屹立)

Application and Restraint of Rights Order in Justice of China

HU Yan

(Law School,Renmin University of China,Beijing 100872,China)

The rise of the discussion of right order in Chinese academic circles is related to the academic environment,which is occupied by the obligation standard in the 1980s and is back to the mainstream of the rights in the 1990s.The theory of right order plays an important role in legislation and justice.The value judgment that the legislator has formed is solidified in the legislation.The application of the theory of right order in the legislative aspect is reflected in the legislative process and the value judgment of the legislator. According to whether there is a law basis,the application of the theory of right order in the judicial aspect can be divided into the application of thelegal interpretation and case measure.The application of right order in the judicial process should be restrained:full respect for the purpose of legislation is needed;the conclusions drawn from the legal interpretation should be interpreted with caution;the conclusions drawn from the case measure are only applicable to these cases in principle.

right order;judicial application;legal interpretation;case measure;restraint

D920.0

A

1671-0304(2016)04-0055-07

2015-04-19

时间]2016-08-21 20:03

扈艳,女,山东济南人,中国人民大学法学院《人大法律评论》编辑,主要从事民法研究。

URI:http://www.cnki.net/kcms/detail/65.1210.C.20160821.2003.026.html

——城市道路位阶值与位阶差