一个人的莎士比亚

文/吴星铎 万晓璋

一个人的莎士比亚

文/吴星铎 万晓璋

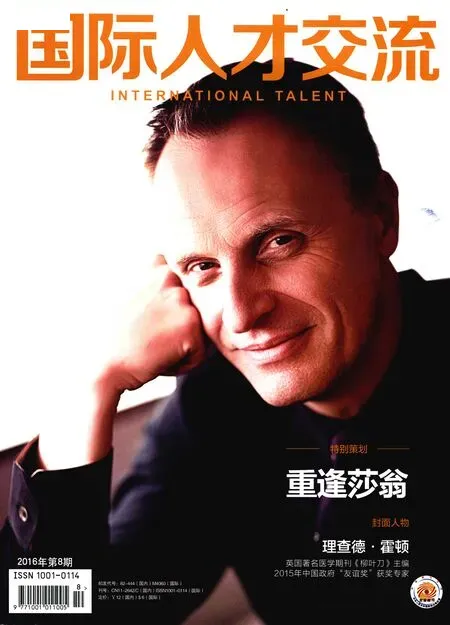

格雷夫斯在《一个人的莎士比亚》中的剧照

“全世界是一个舞台,所有的男男女女不过是一些演员,他们都有上场的时候,也都有下场的时候。”“生存还是毁灭,这是一个问题。”

一个人,一本书,两把椅子,一束追光,约瑟夫·格雷夫斯(Joseph Graves)以他最独特的方式,演绎着他自己编剧的《一个人的莎士比亚》。

将近80分钟的独角戏,格雷夫斯燃烧着自己,穿梭于整个舞台,分别饰演了小乔、父亲老乔、校长瑞维尔、校长的儿子汤姆等众多角色,带领观众走进他的莎士比亚情缘。

“这部戏是格雷夫斯先生对他的恩师瑞维尔校长的缅怀。剧中的他用最童真无瑕的眼光洞察着人类最复杂的情感和文字,用孩子最色彩斑斓的想象理解着古怪老师的莎士比亚世界。在那世界深处,埋葬着人生的痛苦、梦想、悲伤和绝望,而莎士比亚却赋予它们诗意和涅槃的力量,让它们滋长成为艺术家的宝库和人类的共同情感。”格雷夫斯的学生、戏剧导演胡晓庆说。

格雷夫斯是美国研究莎士比亚的专家,他在美国、英国和中国导演过近50部古今话剧、音乐剧和歌剧,他曾工作过的剧院有威尔士国家剧院、英国皇家剧院、海马克剧院(西区)等。他的这部《一个人的莎士比亚》已在北京、香港、澳门和台北等多地演出,好评如潮。

莎翁情缘

《一个人的莎士比亚》取材于格雷夫斯的亲身经历,结合他丰富的莎士比亚戏剧表导演创作,以魔幻的手法编织出一个发生在迷茫的6岁男孩儿与苛刻严厉的莎士比亚老师之间令人捧腹而又感人至深的故事。

格雷夫斯出生在英格兰北部的利兹城,父亲是美国南部浸会教牧师,母亲是美国的音乐老师。童年时,他在英国生活过一段时间,并且在英国伦敦切尔西地区的私立男校读书。

“那时我才6岁,就是在那里我第一次接触了莎士比亚。”格雷夫斯说,在那里,他遇到了克莱夫·瑞维尔校长,一位才华横溢而又嗜酒如命的莎士比亚崇拜者。

“在特训学校的头两年中,我发现瑞维尔校长无比崇拜莎士比亚。他就属于早些年前萧伯纳所形容的大诗人粉丝团,怀着近似宗教般的狂热来看待莎士比亚的作品。”格雷夫斯说。

就是这样一个莎翁狂热分子打开了小格雷夫斯的人生大门。至今,他依然记得,开学第一天上午,校长鼓励大家说:“年轻的绅士们,现在正是学习莎士比亚的大好时光,我相信你们已经迫不及待了,让我们勇敢起航吧,让帆抓住诗的记忆之风,在强大而华丽的莎士比亚之海上航行吧。”

接着,尴尬的事发生了,在校长讲得起劲儿的时候,小格雷夫斯举起手想去如厕,结果校长断然拒绝,而且还把他抓到讲台前朗读《皆大欢喜》中奥兰多的一段独白。

将近半个世纪过去了,格雷夫斯仍对儿时巘事记忆犹新。“当时强忍着生理上的不适,我不记得自己有多么害怕,是怎么离开的座位,怎么走上了讲台,怎么接过莎士比亚全集,怎么选中了那个独白,连翻书页都不记得。然后就磕磕绊绊开始读了,然而就是‘遗赠’这个词偏偏和我过不去。”

瑞维尔校长逐渐发怒,开始对小格雷夫斯施加暴力,“我的小臂和膀胱在莎士比亚全集的重压之下颤抖着,我整个身子都在发抖,我开始出汗,难以呼吸,嗓子发干,最后我终于控制不住自己,尿湿了我的裤子,我万分尴尬的双手再也举不住莎士比亚全集了。当书击到地板的那一刻,它就像掉进池塘的小石头一般溅起了水花。”这段尴尬的经历在格雷夫斯的描述中显得那么滑稽。

“我恨自己、恨同伴、恨校长、恨奥兰多、恨《皆大欢喜》,彻彻底底鄙视莎士比亚,这就是我和莎士比亚最初的关系。”格雷夫斯说。

如果故事就此戛然而止,那格雷夫斯也就不会有日后的莎剧情缘了。究竟是什么促使了他的改变呢?

父亲改变了小格雷夫斯的想法。

“莎士比亚是诗人,有点奇怪,需要神秘的钥匙去探索。而你的校长知道这些神秘的钥匙,并尝试给你们。”父亲对小格雷夫斯说。那时,小格雷夫斯才知道,自己家世代都爱好莎士比亚。他的爷爷“有着浑厚的低音”,就经常在旅途中,在马车后部搭一个简易舞台,朗诵莎士比亚片段。

“这一切在我这个 6 岁的莎士比亚学生耳中听来是多么地激动人心。 渐渐地,我开始明白莎士比亚作品中永恒、博大的吸引力和超越时空国界的激情。”格雷夫斯说。后来,父亲找了校长谈话,童年格雷夫斯重返校园,开始了新的学习莎士比亚的生活。

瑞维尔校长和脑瘫儿子汤姆的故事也深深改变了格雷夫斯对莎士比亚的看法。

在小格雷夫斯眼中,这个天天坐在教室后面轮椅中的汤姆就只是一个生物,每天晃着头、呻吟着、流着口水,是一场车祸造成他终身残疾,悲剧就是他母亲酒后驾车酿成的,而当时校长也是醉后昏睡车后全然不知。

“带着对儿子的愧疚和希望,校长告诉我们,他这辈子只想给儿子朗读莎士比亚剧本和诗歌,希望有一天儿子能反过来读给他听。突然有一天,从来没有说过一句完整的话的汤姆不可思议地读起了莎翁名句,‘to be or not to be, that is a question’。”或许是莎士比亚的神力,或许是耳熟能详的灵验,不可否认的是和时间赛跑后,伟大父爱化苦痛为神奇,感动了这个少年柔软的心,激起了这个少年对校长全新的认识,对莎士比亚的崇敬。

经过恨莎翁、学莎翁、爱莎翁到敬莎翁的转变,格雷夫斯正式走上了戏剧生涯。后来,他回到英国伦敦音乐戏剧学院深造,然后大半人生来导演或表演莎剧。自己当上父亲后,也把讲莎士比亚的传统继承下来,讲给自己女儿听。

台前幕后

格雷夫斯曾想过,把这段儿时经历写成电影,让不同的人来演,但最终还是选择了独角戏这样独特的方式。“因为这是我个性化的经历,所以也想用个性化的表达,戏剧比电影好,独角戏比其他戏剧形式好。”

格雷夫斯说:“在创作这部独戏时,我最想表达的有两点。一是,每个人的一生中都可能遇到自己的人生导师,他会有意或无意地为你打开另一个世界的一扇门,让你的人生发生很大的变化。二是,父亲和孩子的感情。这部戏里面提到了校长和他的儿子、我和我的父亲、我和我的女儿,包含着不同的人类感情。不同的观众看了也会有不同的感受,会引起共鸣。”

《一个人的莎士比亚》道具极其简单,对演员的要求却实在不简单。想要撑起这近80分钟的剧,台前幕后,格雷夫斯费了不少功夫。

从2009年第一次演出算起,《一个人的莎士比亚》已经在北京演出5轮,并多次巡演全国各地,几乎场场爆满。几年来的巡演中,格雷夫斯很多事情都亲力亲为,大到布景装台,小到搬动一张桌椅,凡是能够参与的他都尽力参与。

在人艺小剧场演出时,剧场条件有限,没有用于悬挂舞台后方的莎翁画像的用具,现场工作人员灵机一动,决定将一根很长的钢管架设在二楼用于悬挂道具。怎么架钢管呢?只能靠人先徒手把钢管从一楼举到二楼。格雷夫斯二话没说,握着钢管的底部,就把它递了上去。且不论钢管的重量,楼层的高度,要知道,当时的格雷夫斯已经50多岁了。在场的所有人,都被这位狂热的戏剧工作者的旺盛的生命力所震撼。

目前,《一个人的莎士比亚》已经在中国大大小小的城市演出了300多场。在巡演过程中,如果是两个离得远的城市,格雷夫斯和他的团队就隔天演出。而如果是两个距离比较近的城市,他们就当天转场装台,前一天在一个城市演完,第二天在另一个城市接着演。这对年事已高的格雷夫斯而言,也是一个挑战。

但格雷夫斯很享受这个过程。比起导演一些大制作的商业音乐剧,演《一个人的莎士比亚》更让格雷夫斯觉得放松,觉得舒服。

“如果可以的话,我特别希望一年什么都不干,就出去演一百场《一个人的莎士比亚》,这样我就很开心了。”格雷夫斯说。

格雷夫斯(右)指导学生排演

北大“老舅”

格雷夫斯目前任北京大学外国戏剧与电影研究所艺术总监,这段北大缘分,要从2002年说起。

2002年,格雷夫斯受邀来中国,为北京大学外国语学院的学生排演莎剧。由此,他和北大外国语学院的院长,同时也是著名的莎士比亚学者的程朝翔相结识,并被程朝翔引为知己。他邀请格雷夫斯在北大为学生开设戏剧工作坊。

当年首演的剧目是《暴风雨》。演员招募消息一出,4000多名学生前来报名。“原本我们只打算招20个学生,没想到一下子来了4000多,北大学生的热情让我很惊讶。”除了报名积极,后续排练的热情、对莎剧的投入,北大学子更是让格雷夫斯看到了连英美专业演员都没有的一面。

有了这样一个契机,两年后,格雷夫斯再度重返北大,为北大学子排演春季剧目,并担任北京大学外国戏剧与电影研究所艺术总监。2007年之后,他一年当中大部分时间都留在了北大,每年只抽出两个月回美国,演戏或是导戏。

学生们开玩笑说,这是因为在中国排戏需要花钱,跑去美国演戏挣钱贴补这边去了。

身为莎士比亚研究专家,格雷夫斯认为,学生在课堂上阅读、研究莎士比亚,是不完整的,角度太狭窄。这种体验完全局限在学术研究,不涉及表演,缺少学生作为个体的人的参与性和创造性。所以在北大的这些年,他带着学生们大量排演莎剧以及许多国外优秀话剧,通过戏剧实践来进行戏剧教育。

剧场体验不可替代,这也成为了他认为的最好的戏剧教学方式。

格雷夫斯教学生时很耐心,也很细致。每个动作、每句台词,他都要自己先来一遍,让学生看,而不是简单地用语言解说。每一个单词,每一个发音,他也都会耐心地给学生纠正。

格雷夫斯为学生讲解台词

很多北大的学生都感叹,如果没有格雷夫斯这样一位老师,他们就不会有机会发现戏剧世界的美妙。格雷夫斯的名字是约瑟夫(Joseph),私底下,学生们都亲切地称他为“老舅(Joe)”。

2005年结识格雷夫斯的李实,便因此随老舅一起,放弃了自己前途大好的信管专业,留在了戏剧世界里。

舞台上,老舅饰演的唐·吉诃德和桑丘一起行侠仗义,游走天下,桑丘支持着唐·吉诃德的梦想。舞台下,老舅和桑丘的扮演者李实,一同做着“戏剧教育”的梦想。

“我想这样一直追随着他,因为从他身上,我学到了很多很多,关于表演、关于导演、关于教育。”谈起格雷夫斯时,李实这样说道。

格雷夫斯的目标,就是希望从北大开始,中国所有的综合性大学都能有表演艺术的条件。和培养戏剧从业人员不同,他希望能通过戏剧,让大学生成为更完善的人,接触到更多的东西。

“促成中国戏剧圈与世界戏剧圈的文化与艺术交流”,这是戏剧教育之外,格雷夫斯认为同样重要的事情。不论是国外戏剧的引进,还是介绍中国戏剧走出去,多年来,格雷夫斯一直是中外戏剧交流的桥梁。

有人担心莎剧离我们当代太久远,会不会观众接受不了。格雷夫斯和他的团队则完全没有这样的担忧。格雷夫斯认为,做莎剧最重要的,是“不要站在莎士比亚和观众中间”,导演需要隐形,让观众自己去评说。

在老舅的带领下,2007年,北大的学生走出国门,前往美国,与当地学生一起,排演戏剧。说来也巧,剧目还是《暴风雨》。国外戏剧学校专业设置的完备,让北大的学生大开眼界。舞台搭建、服装设计、道具制作……大家各自发挥所长,一出剧作就能上演。戏剧学校里设有木工房、服装间。“我读书的时候,真的就是住在剧场。”那时,大家才真正明白了,什么叫住在剧场。

2014年,老舅带着北大学生去了新西兰,演出《仲夏夜之梦》。学生们的表演在当地媒体和观众口中得到了很高的评价。虽然也有人提到了口音问题,但是很快这样的评论就受到了反驳,认为中国学生虽然有口音,但表演非常精彩,真正吃透了莎剧精神。

“发挥你们的想象力,来弥补我们的贫乏吧——一个人,把他分身为一千个,就组成了一支幻想的大军。”这是瑞维尔校长对学生的期待,然而用在《一个人的莎士比亚》这部剧上,再合适不过。

莎士比亚是格雷夫斯一个人的,也不仅仅是他一个人的。因为教育,因为戏剧,中国的千千万万学子和观众同格雷夫斯一起,走近莎士比亚,走进戏剧世界。相信在这条路上,格雷夫斯永远不会孤独。

这首小诗,写于去年笔者观看《一个人的莎士比亚》后,作为本篇结尾。

一个人的莎士比亚,

一个人的千军万马!

一个人的时空交错,

一个人的疯狂高雅!

一个莎士比亚,

一个仅次于上帝的人!

一个格雷夫斯,

一个剔透童真的心!

一个瑞维尔校长,

一个莎翁的癫狂真知音!

一个小汤姆,

一个痴呆却精灵的魂!

一个独角戏,

一个打动人心的剧本!

一个小舞台,

一个叩开了的莎翁的门!

(实习生华晓军、刘鑫莹参与采访、写作)