垄断行为刑事化分析*

□ 胡 逸

(上海交通大学凯原法学院,上海 200240)

垄断行为刑事化分析*

□ 胡 逸

(上海交通大学凯原法学院,上海 200240)

反垄断法的实施效果需要相关的法律责任制度作为保障,但目前我国缺乏非法垄断行为刑事责任制度。从必要性角度分析,非法垄断行为具有应刑罚性,从可行性角度分析,设置非法垄断行为刑事责任更有利于发挥反垄断法的作用。借鉴国外非法垄断行为刑罚制裁的立法与实践经验,从立法模式、构成要件与责任形式分析完善我国反垄断法刑事责任与刑法的衔接。

垄断行为;反垄断法;刑事责任

一、我国反垄断法刑事责任的立法缺失

反垄断法的目的在于遏制垄断行为和保障竞争机制,在促进市场经济的发展和完善中具有不可替代的作用。我国反垄断法在实施的8年时间内,通过对一系列垄断行为的打击,为市场经济的完善起到了重要作用,目前我国也已经成为全球三大反垄断执法区域之一。然而随着市场化程度的逐步提高和经济生活的日益复杂,垄断行为对竞争机制的破坏程度也更加严重,要进一步发挥反垄断法“经济宪法”的作用,不仅要细化实体性法律规范,也有赖于法律责任制度的完善。

反垄断法法律责任作为其有效实施的制度性保障,在增强执法的强制性与司法的权威性以及遏制经营者垄断方面发挥着重要的作用。我国反垄断法法律责任主要规定在《反垄断法》第七章中,分为民事责任、行政责任和刑事责任三种类型。一般而言,反垄断法刑事责任可以分为经营者实施垄断行为的刑事责任、阻碍执法机构执法活动的刑事责任以及执法人员执法过程中违法行为的刑事责任,但目前我国《反垄断法》只对实施过程中出现的违法行为规定了刑事责任,而对市场竞争破坏最大的垄断行为并没有相应的刑罚制裁措施,立法上还处于“空白状态”。[1]从《反垄断法》的具体条款来看,第52条规定了反垄断执法机构在执法过程中,对于拒绝提供材料、证据或者阻碍其调查、执法的经营者追究刑事责任,这条规定的是妨害公务罪;第54条规定了反垄断执法机构工作人员在执法过程中滥用职权或者泄露商业秘密等行为,该条实际上规定的是国家公职人员的渎职罪和侵犯商业秘密罪。从性质上看,上述两个条款规制的都是阻碍反垄断法有效实施的行为,而非经营者直接损害竞争机制的垄断行为,由此可以看出,我国反垄断法的刑事责任具有间接规制的特点。实际上,我国在反垄断法制定过程中也曾考虑过垄断行为的刑事责任,2006年反垄断法立法草案第49条就作了简要规定“经营者实施垄断行为,构成犯罪的,依法追究刑事责任”,但由于该条的原则性太强,在实际执法中不具有可操作性,并没有被之后出台的《反垄断法》所采纳。[2]另外,垄断行为刑事责任在《刑法》中也找不到依据,除第223条串通招投标罪以外,《刑法》对垄断协议、滥用市场支配地位等严重损害竞争的垄断行为均无相应的罪名和条款。

严重垄断行为对市场竞争机制具有极大的破坏性,通过刑罚手段预防、遏制垄断已经成为各国的立法趋势。我国市场经济发展较晚,反垄断法在借鉴、吸收其他先进国家立法经验时,却忽视了这样一种趋势,而只对垄断行为规定了民事责任和行政责任,不能说这不是一种立法上的缺陷。相较于垄断所获得的高额利润,民事责任和行政责任的制裁力度是远远不够的,也是不彻底的。随着我国市场经济改革的进一步深入,忽视法律责任缺失的问题,必然会导致反垄断法在实施过程中的乏力,其作用也将受到限制。

二、垄断行为刑法制裁的必要性与可行性

对于实施严重垄断行为的经营者,是否需要承担刑事责任,一直存在争议。一种观点认为经营者为了获取高额利润实施垄断行为,破坏市场竞争秩序,导致竞争机制的作用不能发挥,具有刑罚必要性[3];也有学者从刑罚谦抑性的角度出发,主张对垄断行为制裁时应当慎重,民事责任和行政责任足以达到遏制垄断的效果,不宜将刑事责任纳入到反垄断法中。[4]

(一)垄断行为刑法制裁的必要性

衡量一违法行为是否需要通过刑罚来加以阻却,也即该行为是否具有刑罚必要性,是一个非常复杂的法律问题,需要综合法律、道德以及伦理等因素进行考量。德国耶舍克教授认为从刑罚的层面应考虑以下四个标准:对法益的侵害程度,侵害的危险性,主观可责性和刑罚不可避免性。[5]对于严重垄断行为是否有刑罚制裁的必要性,也可以从上述四个标准来分析判断。

从法益的角度来看,垄断行为侵害的法益包括市场竞争机制、经营者利益以及消费者福利等。在一个自由竞争的市场中,竞争机制无疑是最重要的法益,竞争机制能够准确地反映供求关系,对资源进行优化配置,引导市场主体作出正确的决策,提高经济效益。但由于垄断行为对竞争机制的破坏,供求关系无法通过价格反映出来,从而误导生产者和消费者的决策行为,不仅容易造成资源浪费,垄断的惰性也会阻碍整个行业的技术创新,影响市场经济的健康发展。因此,经营者实施垄断侵害竞争机制,属于对重大法益的破坏。

垄断侵害市场竞争的危险性是很明显的。一方面,市场主体具有逐利性的特点,由于竞争的存在,经营者天然具有逃避和减轻竞争压力的倾向,相较于通过技术创新来提高竞争力的长期性和不确定性,排除竞争以获取高额利润更能成为经营者的选择,因此在逐利性的驱动下,一旦有可能经营者就会实施限制竞争的行为。[6]另一方面,垄断行为不具有自我矫正性,经营者在获得高额垄断利润之后不会突然意识到自身行为的违法性,甚至还可能进一步实施垄断。逐利性是垄断发生的根本原因,在市场经济条件下,垄断破坏竞争机制的危险性是显而易见的。

从主观目的来看,经营者实施垄断行为,主观上都是希望通过排除或者限制其他经营者进入或竞争,减少其在该相关市场中的竞争压力,从而获得相对稳定的交易机会和高额的垄断收益。但是由于这种机会和收益并非是经营者通过技术创新或者提高产品质量所获得,而是通过反竞争的手段,以损害其他市场主体的利益和公共利益为代价所取得的,因此经营者在主观上具有可责性。

从威慑力的角度来看,严重垄断行为的刑事责任具有不可避免性。国外的立法与司法实践证明,对垄断行为施以刑罚制裁能够在一定程度上起到预防和遏制的效果。我国《反不正当竞争法》对串通招投标等垄断行为规定了民事责任和行政责任,然而实践证明,通过民事责任与行政责任遏制垄断行为的做法是低效的,因为民事制裁在于通过“填平原则”实现个体利益的修复,而垄断行为侵害的不仅是个体利益还有竞争机制等公共利益,垄断对公共利益的损害是无法通过“填平原则”来补救的。对于这种损害,通过行政制裁在理论上是有效的,但要获得预期效果,必须以执法机关严格执法为前提。而垄断问题往往涉及地方利益或者部门利益,一些地方政府为了保护本地区利益或者本部门利益,对垄断行为采取放任的态度,甚至有时还会阻碍执法机关垄断调查。从上述分析可以看出,对垄断行为适用刑罚制裁具有必要性。

(二)垄断行为刑罚制裁的可行性

合理性与适度性是衡量垄断行为刑罚制裁是否可行的重要标准。从合理性角度看,面对高额的垄断利润,民事制裁与行政制裁的惩罚力度相对薄弱,难以产生有效的威慑作用,而刑罚是所有制裁手段中惩罚力度最大的一种,并以其特有的自由刑对违法者产生极大的威慑力,例如美国反托拉斯法规定,对于严重破坏市场竞争的垄断行为,不仅处罚违法企业,参与违法的企业负责人也可能面临罚金或者监禁。[7]尽管与民事制裁和行政制裁相比,监禁的实施成本更高,程序上也更为复杂,但是在特定情况下,监禁也具有合理性。[8]例如,对实施垄断行为的企业负责人判处监禁很可能会导致其个人名誉和社会地位的受损,这无疑比财产处罚更具有威慑力。可见,对垄断行为施以刑罚制裁具有合理性。

刑罚具有谦抑性的特征,因此在反垄断领域适用刑事责任还必须考虑刑罚制裁的范围有限性和最后手段性。目前,从各国反垄断法刑事责任适用的范围来看,刑罚制裁手段仅适用于那些实质性排除、限制竞争的行为,例如横向垄断协议和滥用市场支配地位行为等,而纵向垄断协议和经营者集中行为一般被排除在外。另外,由于行业的特殊性,大量竞争会导致资源浪费,某些行业的自然垄断也不能作为刑罚适用的对象。从刑罚制裁的最后手段性看,某些情节轻微、对竞争机制破坏不大的垄断行为,通过民事制裁或行政制裁就能够预防、遏制其发生,则优先适用,刑罚制裁作为垄断最后的威慑性措施,只有在其他制裁手段无法遏制垄断时才可以适用。违法行为对竞争机制的危害程度与刑罚的威慑力度必须要相适应,不相适应的罪责制度必然会侵害市场主体的权益或者反垄断法的实施效果。

从法律性质看,反垄断法具有明显的公法属性,公法法律责任的实施依赖于强大的国家暴力资源作为后盾和保障,[9]除判处罚金、没收财产之外,还可以剥夺或限制违法者的人身自由,这是公法法律责任的威慑力所在。市场中,实施垄断的经营者往往是具有强大经济实力的公司,由于实力上相差悬殊,个体难以通过民事诉讼的形式要求其承担侵权责任。而这些公司往往又会涉及某个地区的区域利益,例如就业、纳税等,一些地方政府为了维护地方利益常常采取放任的态度,甚至有时还会运用行政权力,限制本地区以外的经营者进入该地市场,因此通过行政制裁有效防止、遏制垄断行为的发生在效果上要大打折扣。从反垄断法公法属性看,设置刑罚制裁更有利于保护市场竞争,也具有实施上的可行性。

三、反垄断法刑罚制裁的域外立法考察

在预防和遏制垄断行为方面,刑罚制裁已经成为各国反垄断立法的趋势之一。起初从美国、日本等少数国家对严重垄断行为规定了刑事责任,到之后的英国、德国和我国台湾地区等都在反垄断立法中设置了刑罚制裁措施。我国市场经济起步晚,反垄断法也只实施了8年左右的时间,对域外反垄断立法经验的借鉴有助于完善我国反垄断法法律责任制度,进一步发挥反垄断法在市场化改革中的作用。

(一)美国反垄断法刑事责任

美国是世界上最早对严重垄断行为规定刑罚制裁的国家,其内容主要体现在《谢尔曼法》的前3条中。在美国反托拉斯法中,严重垄断行为包括串通招投标、固定价格、瓜分市场等限制竞争的行为,这些行为由于多次被判例确认为违法,因此也被称为本身违法行为。美国反托拉斯法对严重损害市场竞争的契约、共谋或者联合行为,设置了罚金和监禁两种制裁措施,对经营者和自然人都予以处罚的双罚模式。随着美国经济的飞速发展,部分企业的经济实力迅速增强,垄断对竞争机制的危害性也越来越大,《谢尔曼法》自颁布以来经历了多次修订,罚金数额与监禁刑期都被逐渐提高或延长,[10]这使得反托拉斯法的威慑作用与社会需求相适应。除了在《谢尔曼法》中对严重垄断行为刑事责任作了比较原则性的规定以外,价格歧视、搭售、排他性交易的限制竞争行为也在其他反托拉斯立法中有所体现。美国一百多年的反垄断法实施经验表明,对实施垄断的经营者施以更加严厉的制裁,能够有效遏制垄断行为的产生和危害,保护竞争机制,促进市场经济的良性发展。

(二)日本反垄断法刑事责任

日本的反垄断刑事责任是在二战后的《禁止私人垄断及确保公平交易法》中被确立,该法共列举了8种垄断罪名,其中包括限制竞争构成的实质性垄断罪和阻碍反垄断法实施程序构成的罪行,并在法条中确定了相应的法定刑。在适用对象上,日本反垄断法的设计别具匠心,确立了三罚制模式,不仅追究实施严重垄断行为的企业和企业法定代表的刑事责任,还可以对企业的从业人员处以罚金,但未规定监禁处罚。[11]公平交易委员会是日本反垄断法的主要实施机构,该委员会既可以对违法企业作出行政处罚的决定,也可以在一定情况下判处罚金。日本反垄断法中还规定了司法附加制裁,对于实施严重垄断行为的事业组织,法院如果认为有解散的必要,可以在判处刑罚的同时解散该组织,①这是一种附加处罚,是日本反垄断刑事责任制度的特色。日本反垄断法在制定初期深受美国法的影响,但之后也发展出了一系列本土化的刑罚制裁措施,为保障日本市场经济的良好运行发挥了重要作用。

(三)我国台湾地区反垄断法刑事责任

我国台湾地区反垄断法刑事责任制度主要体现在《公平交易法》中,规定垄断行为包括联合行为、独占行为和结合行为三种。在制裁措施方面,运用民事责任、行政责任和刑事责任追究垄断实施者的责任。在追究垄断行为刑事责任方面,先行政处罚后刑事制裁原则是台湾反垄断法特有的制度。具体实施过程中,对于实施联合限制竞争行为或者滥用市场支配地位行为的经营者,台湾公平交易委员会通过行政命令的方式要求其在特定期限内停止或整改其违法行为,若经营者逾期未停止或整改违法行为,法院可以对该经营者判处罚金,②先行政后刑罚的制度设计很好地体现了刑罚作为最后手段性的特征,对于实施垄断行为的经营者先追究行政责任,如果行政责任不能起作用,才会启动司法程序追究刑事责任。这也表明了台湾反垄断法适用刑罚制裁的谨慎态度。在对象方面,台湾反垄断法采取双罚制,即对企业和自然人都予以处罚。

(四)垄断行为刑事化国际立法趋势性

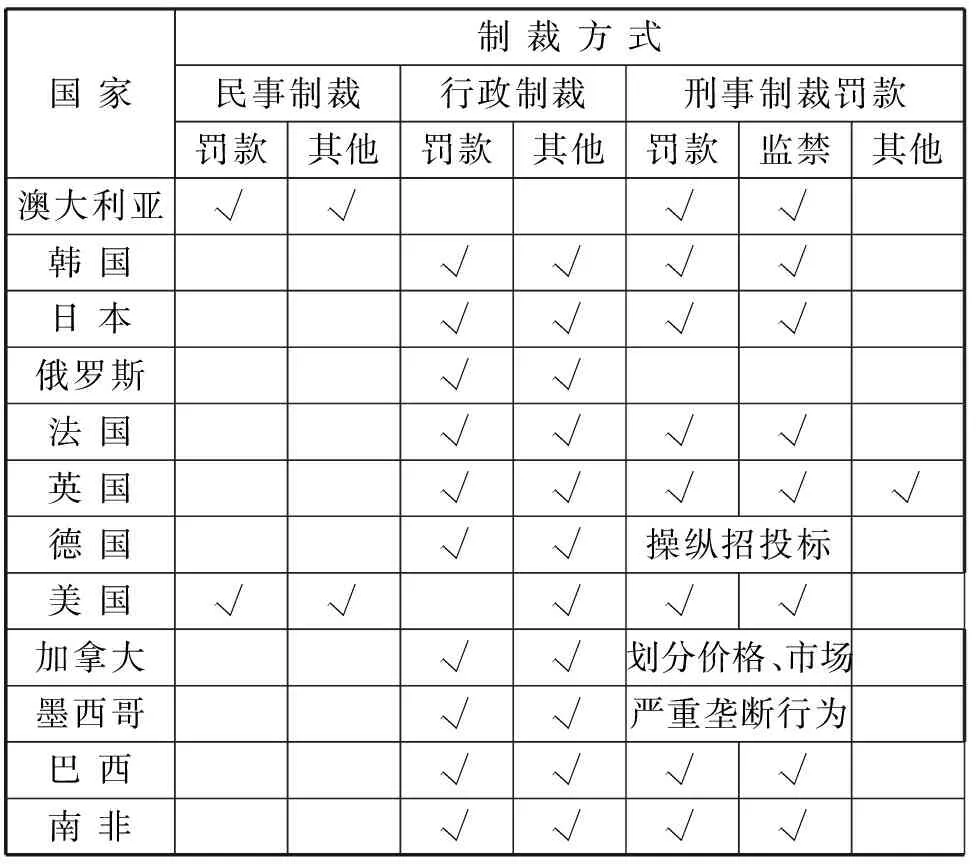

目前,世界上大部分国家与地区都将反垄断作为促进市场经济发展的重要任务之一,为了确保反垄断法实施的效果,在法律责任中设置了刑事责任制度。联合国贸易和发展会议《竞争法范本》对各国反垄断法制裁手段进行统计③(详见表1),尽管各国的反垄断刑事责任的不尽相同,但统计结果体现了垄断行为刑事化的立法趋势。

表1 世界上主要国家反垄断法律责任制度统计表

国家制裁方式民事制裁行政制裁刑事制裁罚款罚款其他罚款其他罚款监禁其他澳大利亚√√√√韩国√√√√日本√√√√俄罗斯√√法国√√√√英国√√√√√德国√√操纵招投标美国√√√√√加拿大√√划分价格、市场墨西哥√√严重垄断行为巴西√√√√南非√√√√

四、我国垄断行为刑法制裁与刑法的衔接

垄断罪作为一种法定罪,在完善严重垄断行为刑事责任时,必须要考虑垄断行为的特性以及反垄断法与刑法之间衔接的问题,从立法模式、构成要件以及处罚方式三个方面对我国反垄断法刑事责任制度进行探讨。

(一)我国垄断行为入罪的立法模式选择

在已有的立法中,《反垄断法》只涉及法律实施过程中阻碍执法机构执法或执法人员违法行为的刑事责任,并未对垄断行为的刑事责任作任何规定,因此在适用时就要援引刑法的具体条款,但我国《刑法》除了串通招投标以外并无其他垄断行为的罪责内容,因此不具有可援引性。垄断行为入罪问题,从国外立法看主要有两种模式:第一种是在反垄断法中直接规定某些严重垄断行为的刑事责任,不需要援引反垄断法之外的法条,例如美国严重垄断行为的罪责内容分散在以《谢尔曼法》为核心的反托拉斯法中;第二种是在反垄断法以外的非竞争性法律中规定严重垄断行为的刑事责任,如德国的《反腐败法》中规定了反竞争行为的刑事责任内容。

随着社会经济生活的日益复杂,相对稳定的成文法往往很难准确、及时地反映新形势下对刑罚制裁的趋向,也无法体现社会对公平和正义的追求。[12]因此,为了便于规制某些新出现的违法行为,实践中往往会采取附属性的条款或者通过修正案的形式对刑法进行必要的补充和完善。根据我国的法制传统和立法模式,严重垄断行为入罪,既不能采取美国模式,将刑事责任的内容分散在各个反托拉斯法中,也不宜完全采取德国模式追究严重垄断行为的刑事责任,而是采取附属性刑罚规范模式,即在反垄断法中规定垄断罪的构成要件,在刑法典中设置垄断罪的处罚内容,通过反垄断法来判断某一限制竞争的行为是否构成垄断罪,在具体处罚时则援引刑法的相关规定。

(二)垄断罪的构成要件

垄断罪的主体。理论上讲,只要实施垄断行为的经营者都可能成为垄断罪的主体。但我国行政垄断的问题比较突出,其对竞争机制的损害远远大于某些经营者的垄断行为,《反垄断法》也对行政垄断作了专章规定。因此有学者主张增设行政性限制竞争罪,[13]但这会产生地方行政机关能否作为垄断罪主体的问题。一种观点认为行政机关作为垄断罪的主体,会有损行政主体的权威性,不利于今后的执法活动。[14]但也有学者认为,行政垄断对市场竞争的危害性更大,处以刑罚制裁更有利于增强反垄断法的威慑力。[15]从行政机关的职能来看,其作为市场监管主体而非刑罚权主体的组成部分。因此,当地方行政机关滥用权力实施严重垄断行为时,也可能构成垄断罪。④

垄断罪的主观方面。垄断的形式多种多样,并非所有的垄断行为都具有刑罚必要性,例如某些通过技术创新获得市场支配地位的高科技企业,尽管构成了事实上的垄断状态,但因不具有主观上的可责性,不予追究刑事责任。在判断是否构成垄断罪时,必须以经营者具有排除、限制竞争的直接故意为前提,也即经营者明知自己的行为会导致排斥、限制市场竞争的严重后果,并且积极地希望这种结果发生。某些排除、限制竞争的本身违法行为,例如固定价格、限制产量、划分市场等,其主观故意是非常明显的。

垄断罪的客体。我国《反垄断法》保护的法益具有多重性,既保护经营者的公平竞争的权利、消费者的公平交易的权利,也保护以市场竞争机制为代表的公共利益。[16]实践中,一个垄断行为可能侵害多重法益,既排除、限制了其他经营者的竞争,又通过超高定价或歧视性定价损害消费者的合法权益,同时可能破坏市场竞争机制,价格机制无法准确反映供求关系,导致市场调节机制失灵。但在判断垄断罪的客体时,必须要以垄断行为严重侵害竞争机制为标准,这既是刑罚谦抑性的内在要求,也是反垄断法法律责任制度适度性的体现。

垄断罪的客观方面。原则上,反垄断法禁止一切排除、限制竞争的行为,但这样规定过于笼统,为了便于操作,反垄断法往往会对一些经常发生或严重破坏市场竞争的垄断行为作列举性规定,例如横向垄断协议和滥用市场支配地位等。在判断垄断罪的客观方面时,必须考虑行为所产生的危害,任何一种限制竞争的行为都会产生损害结果,但并非所有损害结果都会被认定为垄断犯罪。因此,认定一行为是否构成垄断罪必须以造成严重的损害结果为前提,这里的严重损害结果包括对市场竞争机制的严重破坏、因垄断行为所取得到高额违法收益以及对同行业经营者和消费者造成巨大损失。

(三)垄断罪的处罚方式

罚金。各国立法对垄断罪的处罚方式主要有罚金和监禁两种。罚金是最常用的方式,既适用于企业,也适用于自然人。但随着经济的飞速发展,部分企业垄断力量增强,垄断行为对市场损害也进一步加深,为了增强反垄断法的威慑力,各国在立法中都相应提高了罚金的数额。未来,我国在完善反垄断法法律责任时,罚金的数额可以以违法垄断行为所影响的商业价值总量的基数来进行确定,同时对于主动配合反垄断执法机构调查的经营者可减轻甚至免予处罚,但对不与执法机构合作的经营者相应加重惩罚,加重或减轻的幅度都通过量化标准增强可操作性。罚金数额的原则性与灵活性相结合,更有利于发挥反垄断法刑罚制裁的威慑性与最后手段性。

监禁。垄断罪监禁的对象是实施垄断行为的企业法定代表人或者其他从业人员。市场中企业的所有经营决策都是由自然人作出的,垄断行为也是由自然人来具体实施的,因此对严重违法企业的法定代表人判处监禁能够有效遏制垄断行为的再次发生。另一方面,相较于仅仅对企业征收罚款,限制或剥夺违法企业的领导人的人身自由更有效和更有威慑力。⑤根据当前我国垄断的特点,在未来设置严重垄断行为刑事责任时,有必要设置监禁处罚,对破坏市场竞争的企业代表人或者其他相关从业人员处以3年以下的自由刑,这比执法机关的行政罚款等措施更能有效预防和遏制垄断的发生。

注释

①日本《禁止私人垄断及确保公平交易法》第95条第2款.

②我国台湾地区《公平交易法》第35和第36条.

③数据来源于UNCTAD,Model Law on Competition(2010),at http://www.doc88.com/p-7042012480271.html,最后访问时间:2016年5月16日.

④这种主张在立法层面上是能找到根据的,在二战后的数年间,西德曾规定过政府单位违反外汇法和卡特尔法的刑事责任.

⑤正如欧洲竞争法专家评论所说,对违法企业的领导人判处刑事监禁,比仅仅对企业征收罚款的作用大得多。特别是当违法企业的领导人在感恩节必须在监狱度过而不能与家人团聚的时候,无论对企业的罚款金额有多大,都不如制裁这些领导人更有威慑力。See Richard Whish, Recent Developments in Community Competition Law1998/1999, E.L.Rev., 2000(6), p.220.

[1] 胡润田.竞争法刑事责任初论[J].理论界,2013(5):80.

[2]王晓晔.反垄断立法热点问题[M].北京:社会科学文献出版社,2007:425-432.

[3]邵建东.我国反垄断法应当设置刑事制裁制度[J].南京大学学报,哲学社会科学版,2004(4):14-19.

[4]李国海.反垄断法制裁手段研究[C].载漆多俊.经济法论丛,2005(第十卷):167-202.

[5]赖源河.公平交易法新论[M].北京:中国政法大学出版社,2002:462-465.

[6]漆多俊.经济法基础理论[M].武汉:武汉大学出版社,2000(3):15-17.

[7]See J.C.Gallo, K.G.Dau-Schmidt, J.L.Caycraft and C.J.Parker. Criminal Penalties Under the Sherman Act: A Study of Law and Economies, Research in Law and Economies, 1994(26), p.25.

[8]See J.Waldfogel. Are Fines and Prison Terms Used Efficiently Evidence on Federal Fraud Offenders[J]. Journal of Law and Economics, 1995(8), p.107.

[9]阳庚德.法惩罚论——以侵权法的惩罚与遏制功能为中心[J].中外法学,2009(6):841.

[10]郑鹏程.美国反垄断刑事政策及其对我国反垄断立法的启示[J].甘肃政法学院学报,2006(6):95-100.

[11][日]村上政博.日本禁止垄断法(姜珊译)[M].北京:法律出版社,2008:214-218.

[12]曾月英,吴昊.附属刑法规范的理念定位与表述路径——以反垄断法为视角[J].中国刑事法律杂志,2008(5):10-15.

[13]王昌学.WTO与发展我国产业的刑法对策[C]//载赵秉志.新千年刑法热点问题研究与适用(上册),北京:中国检察出版社,2001:541-542.

[14]高西江.中华人民共和国刑法的修订与适用[M].北京:中国社会科学出版社,1997:154-155.

[15]何秉松.法人犯罪与刑事责任[M].北京:中国法制出版社,2000:(127).

[16]吴宏伟.法益目标:我国<反垄断法>实施之灵魂[J].江西社会科学,2008(7):10.

2016-07-19

胡逸(1991— ),男,浙江宁波人,上海交通大学凯原法学院在读研究生。

D922.294

A

1008-4614-(2016)05-0044-05