让细节在“追问”中逐步浮现

臧琴

执教语文多年的经验告诉我,小学生四年级作文水平的提升似乎是瓶颈期。这个时期,学生真正接触习作不久,课堂上无论老师如何卖力指导,学生习作大多是——兔子的尾巴长不了,“关注细节”“表达具体”似乎成了一种奢求。笔者对学校内部分班级的学生进行了调查走访,发现大多数学生知道“习作要写具体”的要求,却不知道“写具体”的方法。为此,笔者尝试了以下教学,教给学生“步步追问说具体”的方法。

课前交流,提问热身

师:今天我将跟大家上一节作文课。认识我吗?

生:不认识。

师:那么,你们有问题要问我吗?

生:写作文到底是该从阅读入手,还是应该从观察入手?

生:写作有什么好方法吗?

生:老师,您今天多大了?您教语文多少年了?

……

【点评:课前几分钟,有时候容易被忽视。有时候即使利用起来,也仅仅是为了激趣或者是拉近教者与学生的距离。而教者看似随意的聊天,实则颇显用心。让学生发问是想打开学生“问”的思路,与本节课“步步追问”的主题在意念上是相通的,既巧妙化解了与学生初次见面的生疏,又为下面引出话题做了铺垫,激发了学生的发散性思维。】

一、一个字→一些词

师:刚才的聊天,我发现我们班的同学很会“问”。我还想知道你们会不会“想”。

(板书:鱼)

师:由“鱼”这个字,你想到了什么?

生:河流、鱼缸、鳟鱼、鲢鱼、带鱼、黑鱼、草鱼、鳜鱼……

师:宝应不愧为水乡,同学们知道的鱼还真不少。其实,这里的“鱼”不仅是说水里流动的鱼,还可以是各种和鱼相关的人、事、物……

生:年年有“余”、鲤鱼跳龙门、渔夫、烤鱼……

师:你说的烤鱼,是吃的烤鱼,还是指“鱼放在火上烤”这件事?

生:把鱼放在炉上烤。

师:哦,这就是和鱼有关的事。像这样的事你还能想到什么呢?好,拿出作业纸,把你想到的和鱼有关的事,以词语的形式写在横线上。时间是1分钟。

(生写,师巡视。)

师:我们来交流一下。每个人只要说一个。别人讲时认真听,说过的不要重复。

(生交流,适时让学生板书)

师:果然是人多智慧多。黑板上的事,哪些你也经历过,刚才却没想起来的,记在你的作业纸上。

师:用心看看你写下来的这些“和鱼有关的事”,把你印象最深的一件用圈圈出来。

(组织交流)

师:给你印象最深的是什么?

(生答,略)

师:经历不同,感受不同,选择也会不同。

【点评:由一个字到许多词,再聚焦到一件事,这是一个从发散到集中的过程。在这个过程中,学生的思维被不断地打开、激发,如果这个过程由学生个体独立完成,那么显然有些学生会显被动,甚至有人会无从下手,可是在个体思维风暴之后再由集体慢慢拼接、完善,思考的话题就会逐渐趋于丰满。接着,在凝神静思的过程中,请学生聚焦到给自己留下印象最深的一件事,教者的教学意图逐渐凸显。】

二、一个词→三句话

师:说到“和鱼有关的事”,我倒是很感兴趣,想找一个人仔细问问事情的过程。找三个同学帮我记录。(分别记录事情的起因、经过、结果。提醒:字写稍大一些,要让后面的同学都能看见。)

师(采访学生):想问你几个问题。你最感兴趣的是什么?

生:我最感兴趣的是钓鱼。

师:你为什么要去钓鱼呢?

生:一周的学习有点累了,周末我想放松一下,就和爸爸妈妈去钓鱼。

师:你是怎么钓鱼的呢?

生:我拿着鱼竿,坐在河边钓鱼。

师:结果怎样呢?

生:一条也没有钓到。

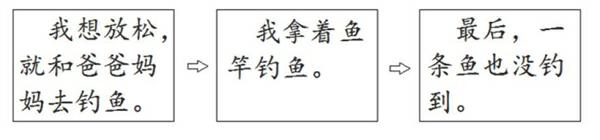

黑板上笔记如下:

师:我们来看一看这位同学的故事。

开始是怎么一回事呢?(生答:我想放松,就和爸爸妈妈钓鱼。)

怎么做的呢?(生答:我拿着鱼竿,在河边钓鱼。)

结果怎样呢?(生答:最后,一条鱼也没钓到。)

师:三个问题,钓鱼这件事情基本就说清楚了。

师:你能否也照着刚才的样子,用三句话写一写“自己和鱼的故事”?写清楚开始、经过和结果。请在作业纸上的方框内完成。

(指名交流)

生:我写的是养鱼。开始是觉得小鱼好玩,就买了几条小金鱼。我每周都给它喂食、换水。最后,小鱼们养得很好,很健康。

生:我写的是吃烤鱼。周末,爸爸妈妈带我去吃烤鱼。烤鱼上来,我津津有味地吃起来。我觉得好极了,一连吃了三条,吃得饱饱的。

生:我写的是捕鱼。我觉得捕鱼很好玩,星期天就和爸爸去捕鱼。到了河边,我就拿渔网捕鱼。结果捕了几条亮亮的小鱼,只一点大,我就把它们带回家,养在鱼缸里。

师:刚才几个同学讲了自己和鱼的事。你们觉得讲得好吗?

生:我觉得挺好的,不过,我觉得他们讲得更具体一些。比如,捕鱼,可能过程中发生了好多事,他都没有说。

师:有道理。刚才,那几位同学说事情时说清楚了开始、经过和结果。说清楚一件事,这是比较低的要求。作为四年级的学生,我们还应该把一件事“说具体”。(板书:说具体)

师:怎么说具体呢?老师送大家四个字。(在“说具体”前板书:步步追问)。

【点评:回想一件事之初,难以做到具体、生动,面面俱到。教者用三个问题,让学生思考事情的起因、经过和结果。这一过程彰显了新课标提出的关注学生概括能力训练的要求,同时也让整个事件浮出学生的深层记忆,初见其轮廓。】

三、三句话→三段话

师:这个方法叫——步步追问。猜猜,会是什么意思?

生:一步一步紧追着问。

师:大约就是这个意思。怎么追问呢?请刚才分享故事的那位同学到台上来,准备答记者问。

师:你叫什么名字?

生:殷子恒。

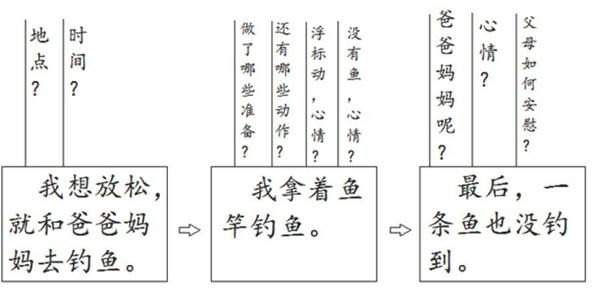

师:殷子恒,你的故事里其实有许多细节都没有说,对吗?请大家看看刚才他说的事情的开始、经过和结果。看看,有没有你们觉得特别感兴趣,他却没有说到的?可以向他提问。

(一)聚焦事件的“开始”

生:你在哪儿钓鱼的?

殷子恒:我在小河边钓鱼。以前看到有人在那儿钓过,应该有很多鱼。

师:刚才的问题不错,“在哪儿钓鱼?”这是问地点,你们看是放在“开始”这个部分介绍,还是“经过”这个部分介绍?

生:开始。

(师板书:地点?)

师:看看开始,除了地点,你们还有什么想问?

生:什么时候去钓鱼的?

殷子恒:周末,好像是去年吧。

(师板书:时间?)

(二)聚焦事件的“结果”

生:我想问一下,你和爸爸妈妈去钓鱼,你没钓到,你的爸爸妈妈钓到了吗?

殷子恒:爸爸钓了三条,妈妈钓了一条。

生:爸爸妈妈都钓到了,你没有钓到,你的心情怎样?

殷子恒:有一点伤心。

(师板书:心情?)

生:你这么伤心,爸爸妈妈安慰你了吗?

殷子恒:安慰我了,他们说,钓鱼需要耐心,不能三心二意的。一次没钓到,不要泄气,下次先跟爸爸学,看看爸爸是怎么钓的。

(师板书:爸妈如何安慰?)

(三)聚焦事件的“经过”

师:开始和结果的情况,大家都了解得差不多了。说“钓鱼”这件事,过程你们清楚吗?看看,有什么想问的?

生:钓鱼时,你只说拿着鱼竿,之前你还做了哪些准备?

殷子恒:我和爸爸先挖几条蚯蚓当鱼饵。

(师板书:做了哪些准备?)

师:仅仅是准备鱼饵吗?

生(略作思考):在钓之前,爸爸还在准备钓的地方撒了几把米,他说,这叫打鱼食,这样鱼才能闻到食物的味道,游到这里来。

师:你看,这么一问一说,我们对你钓鱼的情况就清楚多啦。

生:我们学过一篇课文叫《“你必须把这条鱼放掉!”》,汤姆钓鱼还要把鱼线甩出去,然后才拿着鱼竿开始钓呢。这些你都没有说。

师:对,钓鱼时的动作呢?没写具体。

(师板书:还有哪些动作?)

生:你没有钓到,浮标动了吗?

殷子恒:动了。当时,我还很高兴,以为大鱼上钩了。

师:这是你的心理活动。(板书:浮标动,心情?)

殷子恒:我提上来一看,没有鱼。

生:这里你的心情怎样?

(板书:没有鱼,心情?)

殷子恒:我就有点失望。

师:你在心里说——

殷子恒:我就在心里说,小鱼啊,你怎么这么聪明呢?是不是知道我在钓你呢?

生:后来呢?后来浮标又动过几次?

殷子恒:有一次,我都看到小鱼了,它在鱼钩上扭着,鱼鳞闪闪发光。可是还没有提到岸上,它就掉下去了。那一次,我觉得最可惜了。

师:你看,其实在钓鱼的过程中,我们有着丰富的心理活动。一次一次提鱼竿,我们心里怎么想,都可以细致地说一说。

……

(四)小结追问环节

师:同学们问得细致而全面,我们对殷子恒同学钓鱼这件事有了更加具体的了解。

板书如下:

师:感谢这位同学的分享。谢谢!

师:你们看,刚才我们用步步追问的方法让这件事在我们头脑中变得逐渐清晰起来。看看你的故事,刚才也只简单说了事情的开始、经过和结果。你能试着用“步步追问”的方法问问自己吗?在相应的地方把你想到的问题写上去。

(交流、反馈、点评,略。)

【点评:事件的起因、经过和结果三者之中,显然过程是重点。因此,教者的示范围绕这个重点展开,示范了“步步追问”的过程及技巧。“做了哪些准备?”“动作怎样?”“心情怎样?”等其他学生想要探究明白的问题,其实就是叙述这件事时需要交代清楚的细节。在不断追问的过程中,听者对整件事的了解也变得丰富起来。针对这件事来讲,是授之以“鱼”,而对其他学生来讲,则是授之以“渔”,从中习得了不断让事情变得具体的方法。】

师(总结):今天这节课,我们由一个字“鱼”想到许多和鱼有关的“事”,变成许多词;再聚焦到一件给自己留下印象最深的事,通过步步追问的办法,把这一个词变成三句话,再变成三段话。也许,写好一件事就是如此有趣又简单。

【总评】

这节课的设计,独具创意。臧老师没有从教材中选材,甚至也没有基于任何文本或其他媒介,却呈现了一节内容丰富、形式新颖的习作指导课。

1.这是一节简单的课。说它简单,理由也很简单。老师没有借助于任何现代技术,没有电脑、投影,也没有声像,简简单单,教师一支粉笔、一块黑板,学生一支钢笔、一张白纸。甚至教学流程也极其简单,从一个字到一些词,再由一个词到三句话,清清爽爽,我们看到学生的思维被一步步激发,原本深藏于心中的某件与“鱼”有关的事被拎出水面,昭然若示。

2.这是一节能够解决“无米之炊”的课。平时,学生写作时,相当一部分学生常常觉得生活平淡而无法下笔,“巧妇难为无米之炊”有时候成了一种言之凿凿的说辞。确实,如何教学生发现生活、学会选材,看似是难点,有时候也只是“技巧”层面的问题。臧老师为我们做了很好的示范,她借助头脑风暴的方法,由一个“点”(本课例中为“鱼”,其实也可以改为其他事物)先全面开启发散思维,引导学生穷尽自我,由许多“点”形成一个“面”,再从中聚焦至其中的一个,进而完成思维的凝聚。让学生明白,任何一个“点”,其实都可以写成一个系列。由此,何愁“无米之炊”呢?

3.这是一节真正训练学生习作思维的课。这节课真的是在教学生习作时如何去思考,思考将事情想具体。将文章写具体的策略有不少,本节课臧老师聚焦于“步步追问”,通过当堂示范的方式带领缺乏习作技巧的四年级学生捅破了“将文章写具体”的第一层窗户纸,由此让他们初步认识到事情一点一点变得清晰、明了。习作过程中学生不断自我追问,恰能帮助其完成事件的细致回顾。这个思维的方法是需要传授、教给的,是需要不断训练方能运用自如的。若是循着臧老师这样的方法经常有意识地带领学生进行“追问”练习,学生的习作则会如长流细水、娓娓道来。

这节课在内容上比较开放,着力于方法指导,学生们由同一个点,完成了不同的习作构思。在选材的任务完成后,臧老师在示范“步步追问”的环节中隐至幕后,在集体评议中完成了对“钓鱼”事件的充实与完善。课堂上,学生是真实存在的,他们真实提问,切实回答,一步一步接近表达的真实。