太湖鲢鳙放流增殖效果评价和容量研究

张彤晴+唐晟凯+李大命+沈振华+曹萍+刘小维

摘要:根据2008—2014年鱼类放流及渔获量统计数据,结合太湖鱼类监测数据,对太湖鲢鳙放流增殖效果和容量进行分析研究。结果显示:2008—2014年的调查采集到鱼类67种,隶属10目19科46属。鲢、鳙放流量和鲢、鳙增殖产量相关性显著,最佳拟合模型分别为Y鲢=exp(8.109-47.351/X鲢),r2=0.978,P=0.001;Y鳙=exp(9.223-292.226/X鳙)r2=0.955,P=0.004;鲢、鳙增殖量与湖泊增殖总量相关性显著(r鲢=0.903,P鲢=0.036<0.05;r鳙=0.947,P鳙=0.015<0.05);2008—2014年鲢和鳙年增殖量每年从太湖水体中析出总氮40.88~235.26 t,总磷9.96~65.34 t,减少水体总氮浓度7.9~45.7 μg/L,减少水体总磷浓度1.90~12.69 μg/L,每年从水体中消耗藻类1.73万~8.99 万t;放流鲢、鳙对太湖水生生物群落结构有一定的调节作用;2008—2014年放流鲢、鳙增收与节支费用总量合计61 071.86万元。综上所述,鲢鳙放流在太湖取得明显生态、经济和社会效果;提出了目前湖泊生态和管理现状下鲢鳙合适的放流量和增殖容量:鲢放流量应控制在约130~150 t,增殖容量约2 400~2 700 t。说明鳙的放流量应控制在约1 000 t,增殖容量约8 000 t。

关键词:太湖;鱼类资源;放流增殖;效果评价;放流增殖容量

中图分类号: S964.1 文献标志码: A

文章编号:1002-1302(2016)09-0243-05

太湖是我国第三大湖,面积24.25 万hm2,蕴藏有丰富的鱼类资源,是我国重要的水源和渔业生产基地,历史记录有107种鱼类[1],录属于14目25科74属。自20世纪80年代,流域经济快速发展,建造水闸、围湖造田、过度捕捞、化工污染等因素造水域生境发生变化,湖泊富营养化水平急剧上升、水草资源大幅度减少,蓝藻水华频发[2-3],太湖鱼类产量和组成发生了巨大的变化[4-5]。为了维护湖区生物多样性,保持渔业的可持续发展,近年来,江苏省太湖渔业管理委员会办公室进行大规模的人工增殖放流活动,鲢鳙作为主要增殖放流物种,但其效果及对湖区鱼类资源影响以及放流增殖容量缺乏相关的文献报道。本研究主要根据江苏省淡水水产研究所鱼类监测部分数据以及太湖渔业管理委员会2008—2014年太湖鱼类放流量、渔获量统计数据分析得到,旨在运用资源增殖学理论及相关应用技术,进行太湖渔业资源现状和主要放流鱼类增殖放流效果分析,为太湖增殖放流、鱼类资源保护等工作提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 样品采集和处理

样品来自2008—2014年开捕后 (当年9月1日至次年1月31日)每月15日、30日网簖与地笼渔获物抽样采集,以及高踏网作业允许作业期间(9月6—30日)的每年9月15日、30日渔获物抽样采集,渔获物监测点位见图1。除S3采用高踏网进行渔获物采集外,其余5个采样点设置统一规格的地笼与网簖进行渔获物抽样调查。按照文献[6]进行鱼类生物学资料采集和统计。依照文献[1]进行鱼类种类鉴定。

1.2 鱼类群落优势种分析

选用相对重要性指数(IRI)对群落优势种进行区分和评价[7]。

1.3 总氮、总磷含量的测定

放流前采集用于增殖放流的鲢、鳙苗种,开捕后从监测网中再次采集鲢、鳙,按GB 5009.5—2010《食品中蛋白质的测定》测总氮含量,按GB/T 9695.4—2009《肉与肉制品 总磷含量》测总磷含量。

1.4 放流量和渔获量

2008—2014年太湖放流量以及渔获量来自太湖渔业管理委员会办公室统计数据。

1.5 数据处理

数据的统计分析采用STATISTICA 20.0[8]进行。

2 结果与分析

2.1 太湖鱼类种群结构

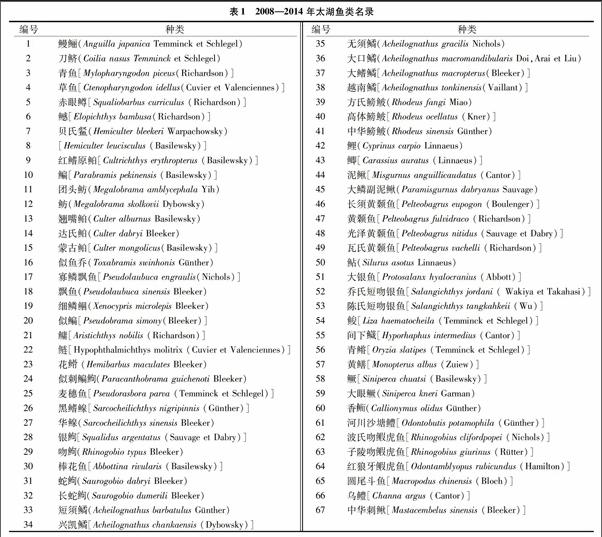

2008—2014年调查采集到的鱼类67种(表1),隶属10目19科46属,其中鲤形目种类最多,为43种,占调查物种总数的64.18%;其余依次为鲈形目,10种,占总数14.93%;鲇形目,5种,占种数7.46%;胡瓜鱼目,3种,占总数4.48%;以及其他6目各1种,各占1.49%。和历史资料记录的14目25科73属107种比较,有4目(鲟鱼目、鲉形目、鲽形目、鲀形目)6科(鲟科、鲱科、胭脂鱼科、杜父鱼科、舌鳎科、鲀科)18属40种鱼类难以采到。

2.2 鱼类优势种的组成

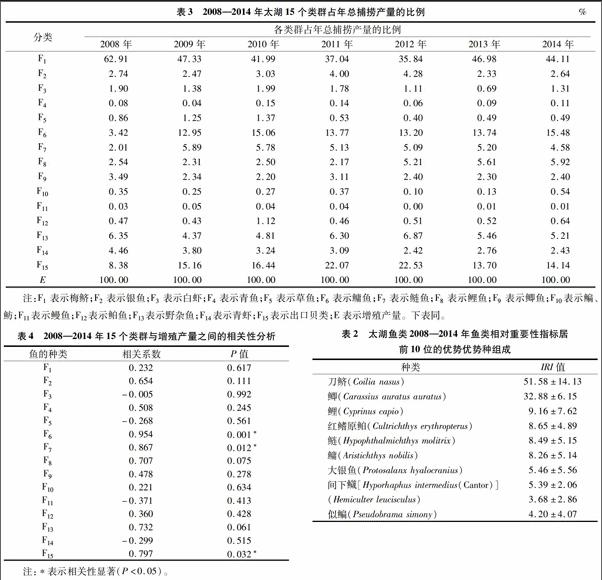

鱼类的相对重要性指数(IRI值)2008—2014年排在前10位的鱼类见表2。综合7年数据,按年度位次数之和所得数值越大位次越小的规则排列,优势种依次为刀鲚、鲫、鲤、红鳍原鲌、鲢、鳙、大银鱼、间下鱵、、似鳊。由表2可以看出,太湖鱼类相对优势种指标(IRI值)最高的种类为刀鲚(湖鲚),居前10位的种类中,体现了太湖天然渔业资源“三小”(即梅鲚、白虾、银鱼)占主导地位的资源特征。鲫、鲤、鲢、鳙等为传统经济鱼类。鲢、鳙位于相对优势种前列,体现了其在太湖鱼类群落中的重要地位,也反映出增殖放流效果较明显。优势种其余均为定居性鱼类,可以看出定居性鱼类得到有效的繁殖保护。

2.3 渔获量的组成比例

根据太湖渔业管理委员会办公室2008—2014年太湖渔获量统计数据,渔获量分为增殖捕捞与网围养殖两部分。由表3可见,太湖15个类群占年总捕捞产量的比例是按照梅鲚、银鱼、秀丽白虾、青鱼、草鱼、鳙、鲢、鲤、鲫、鳊和鲂、日本鳗鲡、鲌、野杂鱼、日本沼虾、河蚬等15个类群进行统计的,仅为增殖捕捞部分。由表4可知,鲢、鳙、贝类分别与增殖产量之间呈显著相关性。

2.4 放流主要品种鲢、鳙生态效果评估

通过取样测得捕捞鲢的总氮含量为2.42%,总磷含量为0.49%;捕捞鳙的总氮含量为2.70%,总磷含量为0.73%;放流鲢的总氮含量为2.12%,总磷含量为0.40%;捕捞鳙的总氮含量为2.30%,总磷含量为0.730%。扣除放流鲢、鳙的总氮、总磷,得出太湖2008—2014年放流主要品种鲢、鳙的氮、磷净出湖量及净减少水体总氮、总磷浓度。通过食性分析,结合陈少莲等的研究,鲢增长1 kg消耗天然饵料18.02 kg;鳙增长1 kg消耗天然饵料13.38 kg,其中浮游植物的质量约占50.39%,得出太湖2008—2014年捕捞的鲢、鳙累计从水体中摄食藻类量[9]。太湖2008—2014年放流鲢、鳙生态效应,见图2。

2.5 放流主要品种鲢、鳙经济效益评估

以污水处理厂除氮的成本4.6万元/t、除磷的成本23万元/t来计算放流主要品种鲢、鳙节省除氮、除磷费用,并以及鲢出湖价6元/kg、鳙10元/kg计算鲢、鳙出湖产值,2008—2014年放流主要品种鲢、鳙累计经济效益(图3)。

2.6 鲢、鳙放流与增殖模型

根据湖区1年1捕的政策、当前捕捞强度以及湖区相对封闭的现状,对2008—2014年放流主要品种鲢、鳙放流量和鲢、鳙增殖产量进行模型拟合。在拟合的所有模型中以S模型的相关系数最高,显著性差异为最显著(图4、图5)。最佳拟合模型分别为Y鲢=exp(8.124-47.320/x),r2=0.970,P=0.00;Y鳙=exp(9.313-303.064/x),r2=0.933,P=0.000。

2.7 鲢鳙对太湖鱼类群落结构的影响

鳙、鲢与15个类群产量增殖率的相关性见表5,其中鳙鱼与梅鲚、鳙鱼与鲫鱼、鳙鱼与青虾、鲢鱼与梅鲚、鲢鱼与鲫鱼均呈显著性负相关(P<0.05)。这些都体现了主要放流鱼类鲢鳙与土著品种之间的生存竞争性,以及对太湖水生生物群落结构的调节作用。鲢、鳙增殖率的提高分别与梅鲚增殖率的下降呈现显著相关,体现了鲢、鳙对梅鲚的竞争性抑制作用,即利用生物之间饵料竞争性,成功地将小型低质鱼类梅鲚转化为较大型可食用的经济水生生物,体现了放流鲢鳙对太湖鱼类群落结构的调节作用。

3 结论与讨论

3.1 鱼类种类组成变化

2008—2012年调查采集到的鱼类67种,隶属10目19科46属。高于近期文献报道,如毛志刚等2009—2010年在太湖区域采集到鱼类50种[10],朱松泉等2007年报道的太湖鱼类(2002年9月到2006年1月期间的调查)60种[5],以及朱松泉2002—2003年太湖鱼类学调查的48种、亚种等[11]。

本次调查低于王玉芬 1981等记录鱼类106种(有效名98种),上海水产学院太湖资源调查鱼类组记录鱼类80种,太湖、阳澄湖水产资源调查组 太湖鱼类101种,水产部长江水产研究所等记录鱼类89种等。需要指出的是,虽然20世纪50—70年代江湖连通,但前人也不是每次调查的种类数都高于本次调查结果,如伍献文报道了在1951年采自五里湖的鱼类63种[12]。中国科学院南京地理研究所记录63种[13]。孙帼英等记录鱼类57种,影响调查得到的种类数的因素除了与当时的生态环境有关外,还与调查时间长短、调查区域、调查方法都有关系。

倪勇、朱成德主编的《太湖鱼类志》记录共有107种鱼类,录属于14目25科74属[1]。是其编写人员对前人多次调查资料的汇总,并不是1次的调查结果,反映了20世纪50—70年代太湖与长江畅通时期太湖鱼类资源名录。与《太湖鱼类志》比较,本次调查鱼类种类组成发生明显变化。9种海淡水洄游性鱼类,7种江湖洄游性鱼类和24种定居性鱼类(包括6种溪流性鱼类)未见,鱼类种类减少了40种,主要与闸坝阻隔,围湖造田,工农业污染造成栖息生境的丧失和过度捕捞等因素有关。

3.2 鱼类优势种的资源特征

从太湖鱼类相对优势种指标(表2)看,位列前10位优势种中的鲢、鳙为放流品种,反映其增殖放流效果较明显,对稳定和提高太湖鱼类产量,调整和改善太湖水产资源的合理结构,具有积极作用,这点从表5也得以体现。鲫、鲤位列其中体现了湖泊定居性鱼类得到较好的养护。优势程度最高的刀鲚(湖鲚),以及红鳍原鲌、间下、似鳊等鱼类组成的野杂鱼位列其中,同步监测鱼类年龄结构种生物学最小型(即初次达性成熟的个体)规格普遍性趋小,反映了目前太湖鱼类资源小型化和低龄化的资源发展态势依然严峻,这种发展态势是目前生态环境条件以及过度捕捞因素下的必然结果,反映了鱼类为了保持种族的延续而进行“自然性反应”的调节,虽然目前太湖渔业产量维持在约5万t,渔业产量的维持主要靠小型低值鱼的产量(产量占比42.71%~69.26%)以及湖中不能自繁地洄游性鱼类的放流增殖(产量占比6.4%~22.4%)来实现,不能不说渔业资源小型化现象是资源衰退的一种迹象。

3.3 以鲢鳙为例评估增殖放流效果

放流的鲢、鳙增殖量占年增殖渔获总量的比例分别为2.01%~5.89%、3.42%~15.48%,相关性显著(r鲢=0.903,P鲢=0.036<0.05;r鳙=0.947,P鳙=0.015<0.05),鲢、鳙放流量和鲢、鳙增殖产量最佳拟合模型分别为Y鲢=exp(8.109-47.351/X鲢),r2=0.978,P=0.001;Y鳙=exp(9.223-292.226/X鳙),r2=0.955,P=0.004,年度增殖产量与鲢、鳙产量呈明显的相关性(表6)。说明人工放流鲢、鳙对稳定和提高太湖鱼类产量,具有积极作用。

太湖2008—2014年捕捞的鲢、鳙从水体中析出总氮40.88~235.26 t/年,总磷9.96~65.34 t/年,减少水体总氮浓度7.9~45.7 μg/L,减少水体总磷浓度1.90~12.69 μg/L,每年从水体中消耗藻类1.73万~8.99万t(其中鲢消耗藻类1.09万~4.52万t,鳙消耗藻类0.64万~5.01万t)。鲢、鳙作为太湖主要放流品种,为充分利用湖区藻类资源,丰富湖泊鱼类群落结构,以及稳定湖泊经济鱼类产量,降低湖泊富营养化水平起到明显的作用。

放流主要品种鲢、鳙不仅减少水体中的总氮、总磷浓度,而且对改善和体高渔民的生活水平,尤其对相当数量专业渔民的经济收入的稳定和增长起了重要的作用。不仅如此,增殖的鲢鳙析出的氮磷节省了湖水去除氮磷的费用,社会效果和经济效果十分显著。2008—2014年放流鲢、鳙增收与节支费用总量分别为1 729.13万、8 061.41万、9 543.22万、10 131.76 万、9 985.56万、10 283.05万、11 337.74万元,合计61 071.86万元。

3.4 鲢鳙合理放流量和增殖容量

由图4至图5可见,随着放流量的增多,产量增加。在目前天然饵料水平,管理方式以及捕捞强度下的拟合曲线显示鲢的极值产量是3 374.49 t,鳙极值产量是11 081.14 t,但这是建立在放流量无限增长的基础上的。曲线显示,随着放流量的增加,增殖率有减缓现象,理想的放流量是控制在增殖率有减缓倾向时,超过该量增殖效果减缓,即为过度放流了。由图3可知,2009年、2011年鲢放流量有点过度,为避免资金的浪费,提高放流效益,鲢理想的放流量应控制在130~150 t,增殖容量2 400~2 700 t。由图4可见,虽然2009年、2010年鳙放流增殖效果欠佳,但由于曲线增殖率还没有呈现明显的下降,因此判断鳙的放流数量和增殖产量还有上升空间。建议鳙的放流量控制在1 000 t,增殖容量8 000 t。

参考文献:

[1]倪 勇,伍汉霖. 江苏鱼类志[M]. 北京:中国农业出版社,2006:84-891.

[2]秦伯强,吴庆农,高俊峰,等. 太湖地区的水资源与水环境——问题、原因与管理[J]. 自然资源学报,2002,17(2):221-228.

[3]Chen Y W,Fan C X,Teubner K,et al. Changes of nutrients andphytoplankton chlorophyll-a in a large shallow lake,Taihu,China:an8-year investigation[J]. Hydrobiologia,2003,506-509(1/2/3):273-279.

[4]刘恩生. 太湖鱼类群落变化规律、机制及其对环境影响分析[J]. 水生态学杂志,2009,30(4):8-14.

[5]朱松泉,刘正文,谷孝鸿. 太湖鱼类区系变化和渔获物分析[J]. 湖泊科学,2007,19(6):664-669.

[6]张觉民,何志辉. 内陆水域渔业自然资源调查手册[M]. 北京:农业出版社,1991:20-450.

[7]Pinkas L,Oliphant M S,Iverson I K. Food habits of albacore,bluefin tuna,and bonito in Callfornia waters[J]. California Department of Fish and Game,Fish Bulletin,1971(152):1-105.

[8]陈胜可. SPSS统计分析从入门到精通[M]. 北京:清华大学出版社,2010:183-283.

[9]陈少莲,华元渝,朱志荣,等. 鲢、鳙在天然条件下的摄食强度(Ⅱ)武汉东湖鲢、鳙周年摄食强度的研究[J]. 水生生物学报,1989,(2):1 14-123.

[10]毛志刚,谷孝鸿,曾庆飞,等. 太湖鱼类群落结构及多样性[J]. 生态学杂志,2011,30(12):2836-2842.

[11]朱松泉. 2002—2003年太湖鱼类学调查[J]. 湖泊科学,2004,16(2):120-124.

[12]伍献文. 五里湖1951年湖泊调查(五):鱼类区系及其分析[J]. 水生生物学集刊,1962(1):99-113.

[13]中国科学院南京地理研究所.太湖综合调查初步报告[M]. 北京:科学出版社,1965:62-64.