安徽省农村留守儿童心理健康与安全保护状况调研报告

陈启刚,戚 嵩

(1.安徽省教育科学研究院,安徽 合肥 230061;2.安徽省社会科学院,安徽 合肥 230059)

安徽省农村留守儿童心理健康与安全保护状况调研报告

陈启刚1,戚 嵩2

(1.安徽省教育科学研究院,安徽 合肥 230061;2.安徽省社会科学院,安徽 合肥 230059)

农村留守儿童的心理健康与安全保护问题已逐渐成为一个较为突出的社会问题。对安徽省域内4377名留守儿童实证调查发现,农村留守儿童在心理健康与安全保护方面尚存在社会支持较弱、情感缺失,人格缺陷、价值观与人生观偏差,行为习惯与学习成绩较差、缺乏持续浓厚的学习兴趣、家庭教育不当、学校心理健康教育工作亟待加强、安全缺乏保障等主要问题。解决问题的有效路径在于,整合各方力量,制定倾斜政策,搭建关爱农村留守儿童身心健康基础平台,探索关爱农村留守儿童身心健康长效机制。

农村留守儿童;心理健康;安全保护

安徽省是劳务输出大省,农村留守儿童数量大、分布广,其心理健康与安全保护问题已逐渐成为一个较为突出的社会问题。本研究对农村留守儿童的界定:父母双方或一方从农村流动到其他地区、孩子留在户籍所在地的农村地区(含县镇)、由父母之外的其他监护人陪护、一年中至少有半年以上不能和父母双方共同生活在一起、年龄不超过18周岁的儿童。毋庸置疑,近年来在各级党委、政府以及社会各界的高度重视和关注关爱下,农村留守儿童成长环境不断优化,整体发展状况趋于良好。但由于农村留守儿童长期与父母分离,在生活照顾、心理健康、安全保护等方面尚存在诸多突出问题。为进一步了解我省农村留守儿童心理健康和安全保护的现状,科学有效解决农村留守儿童成长过程中的心理健康与安全保护问题,2015年10月至2016年1月,安徽省教育科学研究院牵头组织开展了安徽省农村留守儿童心理健康与安全保护状况调查研究。

一、研究目标与方法

(一)研究目标

一是准确把握安徽省农村留守儿童的基本现状;二是全面分析农村留守儿童成长过程中的心理健康与安全保护方面存在的主要问题及其产生根源;三是针对问题探究解决问题的方法,提出解决问题的措施和方案,为健全留守儿童关爱服务体系,构筑留守儿童关爱服务网络,有效解决留守儿童面临的突出问题建言献策。

(二)调研对象

考虑到安徽省的人口数量分布情况及区域经济发展的不平衡性,本次调查从皖北地区抽取太和、固镇、怀远、埇桥4个县区,从皖中地区抽取肥西、定远2个县,从皖南地区抽取当涂、和县2个县,共抽取8个县区作为样本县。计划每个县区抽取农村留守儿童500名、教师100名,同时对留守儿童、教师、留守儿童的家长(或其他监护人)进行随机访谈。问卷调查实施时间为2015年12月—2016年1月,实际收到有效调查问卷留守儿童4377份、教师754份。

(三)研究方法

本研究采用定量和定性相结合的方法。通过问卷调查、实地访谈以及文献研究,精准把握农村留守流动儿童的基本现状,客观分析农村留守儿童成长发展过程中心理健康与安全保护方面存在的主要问题,进一步提出对策建议。

二、农村留守儿童的基本现状

(一)农村留守儿童的年级抽样分布情况

抽样统计数据显示,从农村留守儿童的绝对数量上来看,处在六、七、八、九年级最多,占53.41%,高中阶段次之,占24.59%,三、四、五年级最少,占22%(样本县结合当地留守儿童年龄段分布的实际状况抽取,小学低年级即一、二年级因为留守儿童量少未抽取)。由此可见,农村留守儿童低龄化状况有所改善。

(二)农村留守儿童的基本类型

本次调查基于对留守儿童的问卷调查来判断其基本类型。具体而言,对于“目前你的_____在外打工”这一问题,有4377名留守儿童回答了这个问题。根据统计结果,“父亲在外打工”的留守儿童数量为1678人,占38.34%;“母亲在外打工”的留守儿童数量为389人,占8.89%;“父母都在外打工”的留守儿童数量为2310人,占52.78%。不难看出,从三类留守儿童在留守儿童中所占比例来看,父母都在外地打工的留守儿童最多,其次是父亲一方外出打工的,母亲一方外出打工的最少。有专家根据调查数据分析发现,与父亲外出相比,母亲不在家对留守儿童心理、安全等方面的负向影响更为严重。令人堪忧的是,调查数据显示,留守儿童母亲不在家的占61.67%。

(三)农村留守儿童与父母见面的次数。

调查统计结果显示了农村留守儿童与父母见面的情况。数据显示,在4377名农村留守儿童中,有50.54%的留守儿童与父母半年左右见一次,41.63%留守儿童每年只能到过年才能见上父母一面,还有7.84%的留守儿童甚至长达一年以上见不到父母(图1)。如果根据7.84%这个比例测算,全省约有近40万农村留守儿童一年都没有能与父母谋面。

图1 留守儿童与父母见面间隔情况

(四)近七成半农村留守儿童与祖父母一起居住,有6.31%的农村留守儿童单独居住

调查显示,在各种类型的农村留守儿童中,与爷爷奶奶(外公外婆)一起居住的比例最高,达73.89%,与其他亲戚一起居住的占9.53%,与其他亲戚一起居住的占10.28%,值得注意的是,单独居住、处于监护缺失状态的留守儿童占所有留守儿童的6.31%(图2),虽然这个比例不大,但由于我省农村留守儿童基数大,由此对应的单独居住的农村留守儿童高达30万左右,这一状况尤其应引起各方关注。

图2 留守儿童生活中陪护情况

(五)农村留守儿童的家庭生活条件

对于农村留守儿童的家庭生活和物质生活条件的调查数据显示,37.56%的留守儿童感到很满意,54.69%的留守儿童感到基本满意,感到不满意的仅占7.75%。可见,目前农村留守儿童的物质生活条件确实已经得到根本改善。但是,物质生活条件的改善远远无法弥补父母不在身边对留守儿童心理、安全等方面的负面影响,诚如受访老师所说的那样,“打工一代,挣了钱,解决了目前的生活问题,但是对第二代的影响是未来的问题,用钱无法弥补的”。

(六)农村留守儿童的内心独白

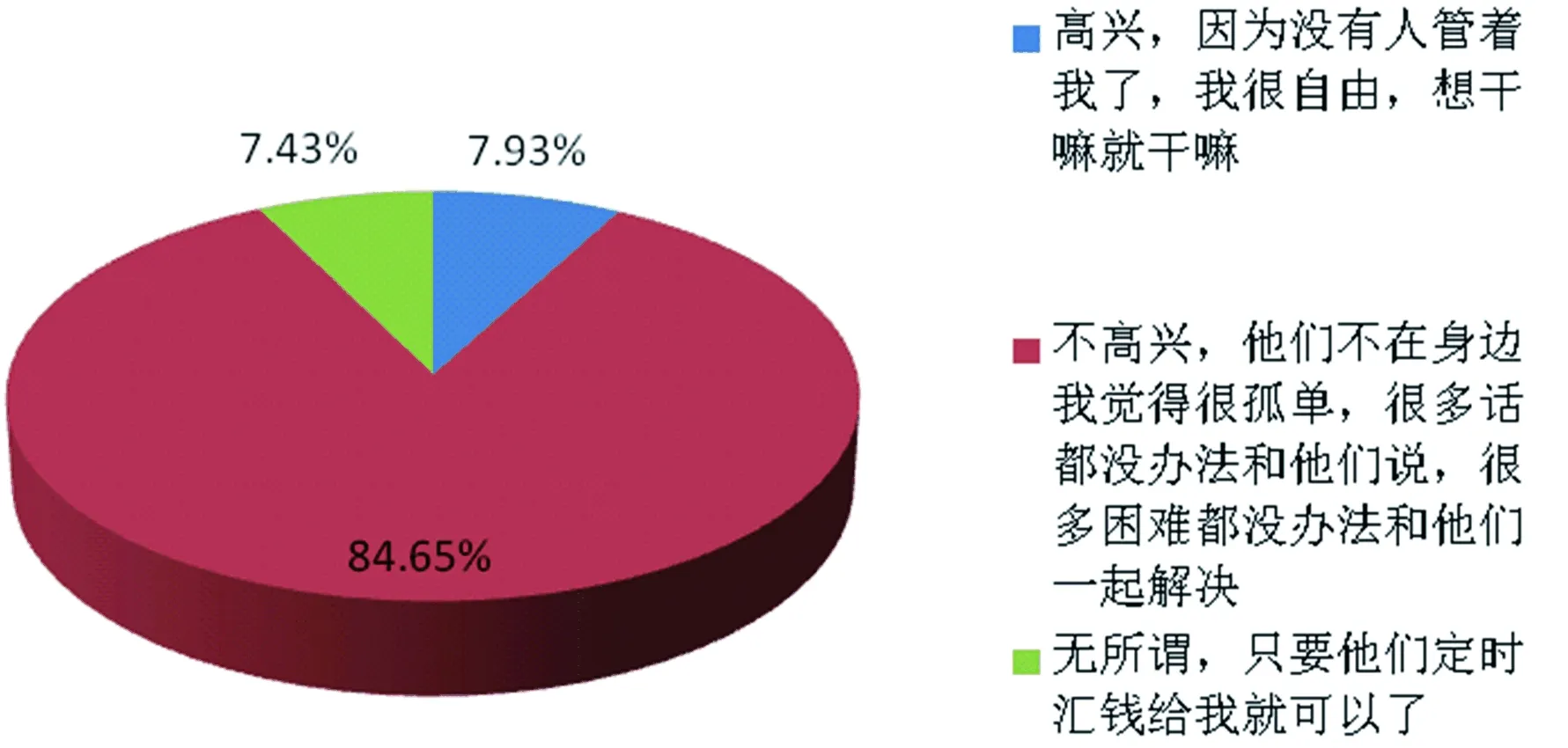

调查显示,对“父母常年不在你身边陪伴你,你的感受”这一问题,7.93%的留守儿童回答“高兴,因为没有人管着我了,我很自由,想干嘛就干嘛”,84.65%的留守儿童回答“不高兴,他们不在身边我觉得很孤单,很多话都没办法和他们说,很多困难都没办法和他们一起解决”,7.43%的留守儿童感到“无所谓,只要他们定时汇钱给我就可以了”(图3)。

图3 父母常年不在身边留守儿童的感受

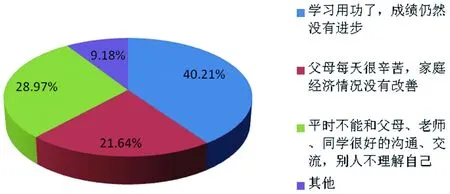

对“你觉得现在令你最不开心的事情是什么”的问题,40.21%的留守儿童回答“学习用功了,成绩仍然没有进步”,21.64%的回答“父母每天很辛苦,家庭经济情况没有改善”,28.97%的回答“平时不能和父母、老师、同学很好地沟通、交流,别人不理解自己”(图4)。

图4 留守儿童最不开心的事

另外,36.81%的留守儿童感到父母不在身边,给自己的生活和学习造成了一些困难,如果父母在身边,自己可以学的更好,心情也会好很多。81.8%的留守儿童希望“父母回家和自己一起生活”,“因为一家人团圆了,我再有什么困难都可以找到他们”。69.66%的留守儿童因为可以和父母呆在一起而愿意和父母一起进城生活,他们眼中一个幸福的家就是和父母生活。留守儿童最想对父母说的一句话就是“爸爸妈妈,我想你们”。38.27%的教师赞同“留守儿童大部分很可怜”。可见,多数留守儿童的内心世界是孤独的,他们非常渴望亲情、渴望父母的呵护。

(七)农村留守儿童的学习状况

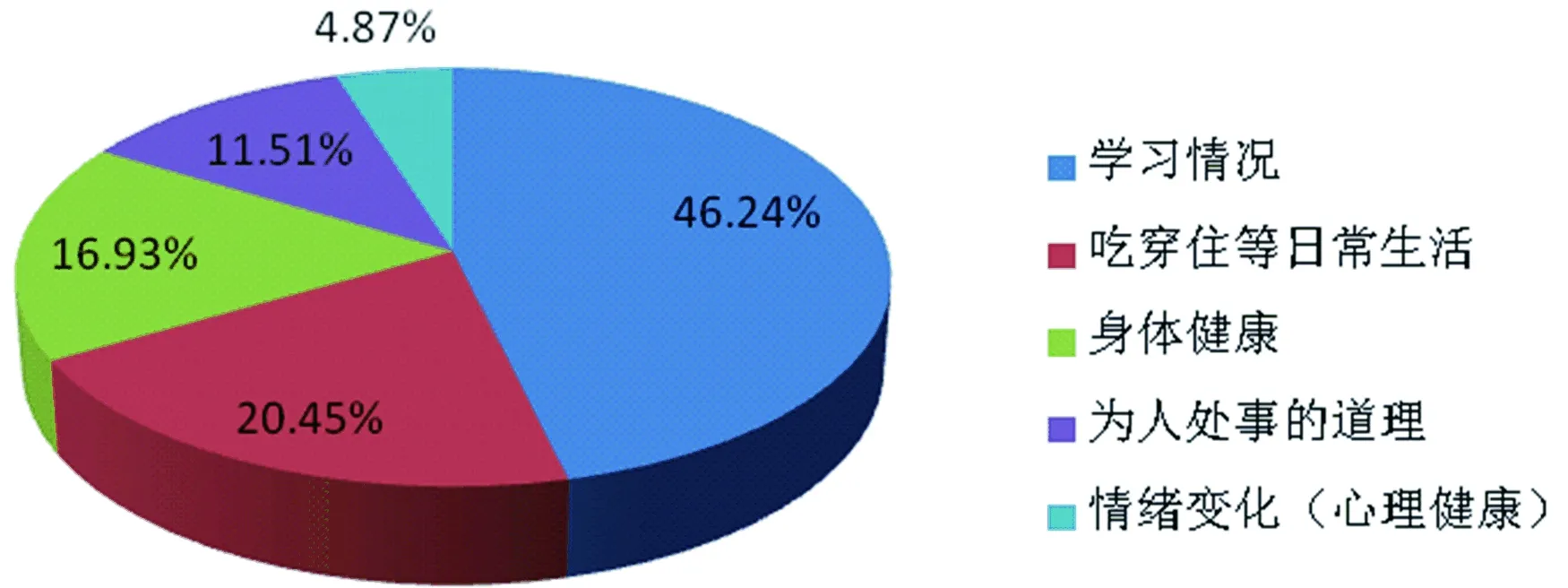

调查显示,留守儿童在与父母联系时谈得最多的是学习情况,占46.24%,其次是吃穿住等日常生活,占20.45%,关心身体健康的才占16.93%,关注留守儿童心理健康(情绪变化)的更是只占4.87%(图5)。

图5 父母与留守儿童联系时谈得最多的话题

调查显示,73.63%的留守儿童表示“我要努力学习,将来改变自己的经济现状。”67.92%的留守儿童希望自己学习好,给父母争光,68.27%的留守儿童希望自己的学习能得到更多的指点、辅导。48.69%的留守儿童希望自己的父母能够在身边帮助自己学习。46.72%的留守儿童希望得到老师更多的关注、关心。27.99%的留守儿童希望有更好的经济环境,有更多的学习资料。可见,留守儿童普遍希望自己学习好。但调查数据同时显示,59.26%的留守儿童认为自己最不满意的地方就是学习成绩,40.21%的留守儿童认为最令自己不开心的事情是虽然学习努力了,成绩却仍然没有进步。针对留守儿童在学习方面存在的主要问题,调查显示,30.48%的留守儿童注意力不集中,28.51%的留守儿童没有坚持学习的恒心和毅力,18.48%的留守儿童基础比较差,还有22.53%存在其他方面问题(图6)。

图6 留守儿童在学习方面存在的主要问题

调查中还发现,留守儿童普遍反映课业负担过重,学习压力太大,30.43%的留守儿童感到作业太多,认为学习压力来源于家长的占26.66%,认为学习压力来源于老师的占23.76%。留守儿童还存在学习焦虑、考试焦虑以及网瘾较重等问题。调查显示,6.47%的留守儿童每天都玩网络游戏,65.07%的留守儿童表示偶尔玩玩网络游戏,仅有28.47%的留守儿童表示没有玩过网络游戏。22.92%的老师也认为留守儿童学习压力过大,24.37%的教师认为留守儿童普遍存在厌学问题。

综上可见,在学习方面,留守儿童一方面希望自己学习好,另一方面又由于多种因素特别是由于父母不在身边情绪低落、学习监管缺失而导致学习成绩较差。

(八)农村留守儿童的课外生活情况

调查数据显示,在留守儿童中,课外时间从事体育活动的占32.28%,上网、打游戏的占9.5%,读书看报的占17.11%,和朋友聊天游玩的占31.99%,其他的占9.12%(图7)。从这些数据中可以分析,大部分留守儿童的课外时间都是用来活动和娱乐,用来阅读的留守儿童所占的比例很小。课外阅读属于主动的学习,课外阅读时间对农村留守儿童的学习成绩有显著影响,一般的趋势是,课外没有阅读的学生对自己成绩判断最低,课外阅读时间越多,对自己学习成绩的判断越好。

图7 留守儿童的课外生活情况

(九)农村留守儿童的心理健康教育状况

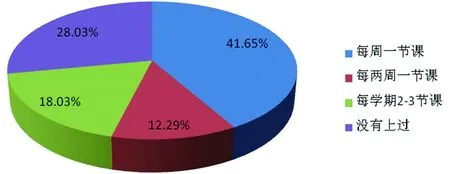

调查显示,学校开设心理健康教育课的情况是:每周或每两周有一节心理课的过半数,18.03%的学校一个学期才上两三节心理健康课,还有28.03%的学校从来没有上过心理健康教育课(图8)。而与此形成鲜明对比的是,有54.81%的留守儿童都表示喜欢学校的心理健康课,34.27%的学生表示一般,不喜欢的仅占10.92%(图9)。就心理健康课的师资情况而言,近三成学校没有心理健康老师,有专职老师的占47.68%,27.8%的学校的心理健康教师由其他任课教师兼职。可见,农村留守儿童的心理健康教育比较自发与随意,缺乏系统和规范,心理健康教育专职教师的数量与质量有待于进一步提高。

图8 学校开设心理健康教育课情况

图9 留守儿童对心理健康教育课的态度

(十)留守儿童的安全教育状况

教育要“以人为本”,最根本的就是要以人的生命安全为本。但目前农村留守儿童意外伤害事故时有发生。在对留守儿童的安全教育状况调查时,对于“在学校老师告诉过你关于安全防范和急救方面的知识吗?(比如遇到溺水、火灾、地震、抢劫等情况时该怎么办)”这一问题,59.26%的留守儿童回答“经常”,17.39%的留守儿童回答“偶尔”,16.86%的留守儿童回答“有过几次”,还有6.49%的留守儿童回答“从来没有”(图10)。显然,留守儿童的安全教育有待进一步加强。据有关部门调查统计,中国每年有近5万名儿童死于意外伤害,其中大部分是留守儿童,近五成留守儿童遭遇过不同程度的意外伤害。有专家指出,通过安全教育,提高中小学生的自我保护能力,80%的意外伤害将可以避免。

图10 学校安全防范和急救方面的教育情况

三、农村留守儿童心理健康与安全保护存在的主要问题

(一)家庭和社会支持较弱

农村留守儿童的家庭支持弱化。调查显示,72.93%的农村留守儿童“和同学在一起,感到快乐”,45.28%的留守儿童愿意把自己心中的秘密最想告诉好朋友,31.99%的留守儿童最喜欢的课外活动是和朋友聊天游玩,70.09%的留守儿童生活上希望有很多朋友帮忙、和朋友一起分享快乐。由此可见,同学、朋友已经成为农村留守儿童最重要的社会支持,而来自父母的支持较弱,老师对留守儿童的支持则更多地体现在学习辅导上,情感支持相对欠缺。由此带来的负面影响值得警惕。此外,还有58.58%的留守儿童希望自己照顾自己,更为值得注意的是,竟有8.11%的留守儿童想摆脱痛苦的世界,这表明这些留守儿童已经完全感知不到社会支持。

有专家指出,社会支持状况是儿童心理健康水平的重要预测变量,社会支持弱化使得留守儿童消极情绪更多,从而导致心理健康问题比较突出。

(二)情感缺失,人格方面存在缺陷

长期留守的环境,父母亲情的缺少,使得一些留守儿童过早地体验到世态炎凉、人情冷暖,以致于他们不知爱为何物,缺乏同情心,情绪极不稳定,时而温和,时而暴躁,多疑且敏感,不善与人交往,不合群,冲动又叛逆,个别留守儿童甚至存在仇视社会的不良心理。

很多留守儿童遇到生活及学习中的困难不愿和祖父母沟通,显得柔弱无助,久之会变得不愿与人交流,不自觉地封闭自己,变得孤僻偏执。调查显示,留守儿童焦虑和抑郁的比例明显高于非留守儿童,近三成留守儿童表示自己心中的秘密“对谁也不说”,受访老师也反映,只有少数留守儿童能和同学和睦相处,大多数留守儿童有的沉默寡言,不与任何人交往,有的攻击性较强,朋友少。更令人意外、震惊和堪忧的是,竟有18.6%的留守儿童认同“有些学生的自杀行为是一种解脱,可以理解” 。这是一个特别需要引起全社会格外关注的现象。有的留守儿童还存在严重的自卑感,对自己学习成绩、相貌体形等方面的满意程度明显偏低。调查显示,近六成留守儿童最不满意的是自己的学习成绩,8.13%的留守儿童最不满意的是自己的相貌体形。

(三)价值观与人生观出现偏差现象

一直以来,勤劳朴实的农村人都认为,只有读书、考上大学,才能改变孩子将来的生活水平和社会地位,然而不知何时,这种思想却在悄悄地发生着变化。当远在外地的打工者回家时暴露在人前的风光以及少数人的暴富,使得不谙世事的留守儿童不由自主地羡慕他们。甚至一些打工的父母也说外面的钱好挣,既然管不了孩子的学习,考不上大学大不了出门打工嘛。在这种新的“读书无用论”的思潮影响下,很多留守儿童,在学校不好好学习,他们的目标就是长大后出去打工。受访老师也普遍反映,大多数留守儿童不想学习,认为可以像爸妈那样去打工。这些留守儿童,如果家长与老师不能在价值观和思想上进行引导和扶正,就很容易错失机会而最终与社会格格不入。

(四)生活行为习惯较差

调查数据显示,25.27%的教师认为留守儿童自控能力很差,容易受到外界和其他人的负面影响,34.48%的教师认可留守儿童的行为习惯较差,26.9%的教师认为留守儿童违规校纪的更多,39.71%的教师认为留守儿童更容易出现不良嗜好,20.76%的教师认可“留守儿童更容易去干坏事”,30.14%的教师认为“留守儿童更容易出现早恋问题”。教师访谈中,老师们普遍反映由于缺少父母监督,留守儿童与非留守儿童相比,前者存在行为偏差,由于留守儿童的自律能力不强,加之亲情缺失、隔代监护人对留守儿童管理不到位而存在行为偏差。

(五)学习成绩较差,缺乏持续浓厚的学习兴趣

尽管调查数据显示,农村留守儿童普遍认为学习重要,也希望自己学习好。然而,由于农村学校培养目标单一与留守儿童教育需求多元化的矛盾,缺少有效监督和应有的学习辅导,以及自我约束和管理能力较差等因素制约,留守儿童总体学习成绩较差,缺乏持续浓厚的学习兴趣。受访监护人普遍反映孩子对学习不感兴趣,学习成绩不理想。教师问卷调查显示,认同留守儿童的学习积极性不高的占26.71%,认同留守儿童学习态度一般不是很认真的占26.71%,认同留守儿童绝大多数厌学的占24.37%。受访教师普遍反映,留守儿童在班级、学校开展的各项活动中,小到课堂发言,大到学校组织的朗诵、唱歌、联欢等活动,都显得参与意识偏淡,热情不高,有的即使在老师和同学的劝说下也毫无兴趣,不愿意参加,好像班级里的任何事情都跟他没关系,有的留守儿童逃避一切,游离于班集体和同学之外。接受调查的老师认为如果孩子的父母在家,其学习成绩会更好,也就是说,父母外出打工对孩子的学习成绩产生了一定的负面影响。根据受访教师的反映,留守儿童在进入初中教育阶段以后,农村学校流失现象非常严重(流失不等于辍学——笔者注),在校率急剧下降。留守儿童由于情感缺失、习得性无助、人际交往不良、师生互动不足等因素的影响,其学习自我效能感普遍偏低进而厌学弃学。然而,监护人与父母也许是生活太过艰辛,他们普遍对孩子寄予过高的希望,比如考上好的高中,甚至好的大学,现实的情况却难如人意,而且愿望与现实这对矛盾会越来越突出。

(六)家庭教育问题比较突出

父母是孩子的第一任老师。家庭教育对孩子性格的形成、自我保护意识的提高等方面具有决定性的影响。在调研中,我们发现留守儿童的几种监护类型都存在较多家庭教育问题,其中隔代监护的问题最大。监护人的受教育程度很低,体力、精力、文化素质、思想观念落后,家庭教育内容过于狭窄,监护人与儿童沟通交流不足,家庭教育方式严重不当。他们或溺爱孩子,对孩子无原则地迁就,或简单粗暴,体罚孩子;只关注衣食住行,忽视与孩子的思想交流。受访监护人普遍表示:“小孩不听话,不好好学习,管不了”,“小的时候主要吓唬和打,大了就随他去了”是他们普遍的做法,“不会教育孩子”、“面对孩子的问题不知道该怎么办”是他们最大的困惑。可见,留守儿童的家庭教育面临很多的问题和挑战。

(七)学校心理健康教育工作亟待加强

调查发现,农村中小学心理健康教育存在的主要问题集中表现为以下几个方面:一是心理健康教育专职教师奇缺、兼职教师(如班主任)缺乏心理健康教育知识和技能的培训,对心理有困惑的学生不能进行有效的疏导;二是部分农村中小学校心理健康教育工作流于形式,在心理健康教育活动课的课时安排、各学科教学中渗透、心理辅导室建设等方面不能达到中小学心理健康教育工作的相关要求,心理健康教育活动课未能被正式纳入教学计划,课时无保障;三是心理健康教育形式单一,制度不完善,档案管理欠缺,心理辅导室设施简陋、设置形式化,不能真正发挥应有的作用,有的学校甚至根本就没有心理辅导室,同时,心理辅导室的开放度较低、开放时间不足,学生咨询者少,大多数学校未形成常态化;四是领导重视不够,经费投入不足。

(八)安全缺乏保障

大多数留守儿童的安全问题令人担忧。留守儿童交由祖辈们照看、监护,而这些监护人大多年高体弱,有些同时要照顾好几个小孩,无法实现对孩子的全面监护,受访监护人普遍反映在照顾孩子方面“最大的负担是孩子的管理难、管不了,生活费用不是问题,自己没有能力帮助孩子学习,没有能力指导孩子写作业,担心孩子外出乱跑出问题。”同时,老人们本身缺乏安全常识和防范意识,对孩子的人身安全缺乏足够的保障。受访老师普遍认为,在留守儿童的安全问题上,首先接送孩子就存在一个非常大的安全隐患,其次留守儿童的家庭对于孩子的安全教育更薄弱。留守儿童的监护人普遍害怕的事情就是孩子受到伤害,而现实情况正如他们所担心的那样:遭遇割伤、烧伤烫伤、被猫狗抓伤咬伤、坠落摔伤和蛇虫咬伤、车祸、溺水、触电、中毒、火灾、自然灾害等各种意外伤害的留守儿童比例都高于非留守儿童。调查显示,在留守儿童受到的各种伤害中(问卷中为多选题),溺水事故占34.7%,触电事故占20.22%,烧伤烫伤占52.39%,交通事故占50.42%,煤气中毒占7.88%,社会上坏人伤害的占25.98%。

四、农村留守儿童问题的成因分析

(一)从社会角度看,进城务工人员的弱势地位是农村留守儿童问题形成的根本原因

上个世纪80年代中期以来,伴随着我国经济体制改革的持续深入和城市化进程的不断推进,大量农村剩余劳动力离开自己的家乡进城务工,形成了蔚为壮观的“民工潮”。而这些进城务工人员所从事的工作,所领取的薪酬,所享受的教育、医疗、住房、社保等社会福利,都不如其他社会阶层,甚至有时还被拖欠工资,基本权益都得不到保障,在社会之中处于弱势,绝大部分进城务工人员无法在城市定居,更无力带上孩子进城上学,从而产生了大量的农村留守儿童以及随之而来的一系列问题。不难想象,如果进城务工人员都能够在城市安身立命,也就不存在留守儿童问题了。

(二)从家庭角度看,亲情和教育的缺失影响了留守儿童的身心健康发展

调研中发现,大约一半的农村留守儿童父母在孩子上幼儿园的时候或者更早就双双外出。从小缺少父母的关爱,使留守儿童成为某种意义上的“孤儿”或“单亲孩子”,从而造成现实中的“隔代教育”与“单亲家庭”。农村留守儿童因为长期与父母分离,缺乏与父母的正常情感交流,被亲情的渴望长期困扰,所以难以形成对周围人的信任感,性格逐渐变得退缩、内向或者攻击、好冲动。这种家庭亲情的缺失导致孩子们长期得不到父母及时的帮助、鼓励和关爱,缺乏安全感与依赖感,长此以往,孩子就会产生焦虑、敏感、自卑等各种心理问题。同时,父母无法照顾孩子时,采取用物质补偿感情的空白,使得留守孩子拥有零花钱的数量增加、金钱支配的自由度提高,极易形成孩子功利主义价值观和享乐主义人生观,养成好逸恶劳、奢侈浪费、乱花钱、摆阔气的陋习,并滋生了“能读书就读,读不好去打工也能赚钱”的观念。

众所周知,对一个孩子而言,最重要的就是人生开始阶段的家庭教育,家庭教育在人的一生中起着奠基的作用,家庭教育是人生整个教育的基础和起点,然而,调查显示,留守儿童普遍都是祖辈进行隔代抚养,而这些监护人的文化程度和教育水平普遍不高,思想观念也与孩子有不可逾越的鸿沟,没有能力对留守儿童的知识学习进行适当的辅导,虽然能够满足孩子物质上的满足,但无法满足孩子精神上的需求,更无法担负起抚育儿童健康全面成长的重任。受访老师也普遍认为,留守儿童的教育主要落在祖父母和教师身上,教师主要对学生在校期间进行教育,监管有限,而祖父母一般年纪较大,思想落后,以至于家庭教育特别是心理健康教育、安全知识教育等方面的教育严重缺失。

(三)从学校教育角度看,对心理健康教育重视不足

留守儿童缺少关爱,他们需要更多精神上的关注。如果老师能更多地关注他们的心灵,这也能有所慰籍。可是,长期以来,我国教育尤其是农村学校的教育仍然主要是应试教育,看重对留守儿童知识的传授,忽视了对他们内心世界的关注。由于诸多因素的制约,农村学校很少开设专门的心理健康教育课程,多数学校没有针对留守儿童的特殊教育机制。一些学校甚至连品德课、心理健康教育课都没有正常上课。农村学校在设备、师资等各方面确实薄弱,教师的工作压力也很繁重。在学校时,在老师管理下,表面上孩子所呈现的问题较少,可一离开学校,各种问题接踵而至。加之他们的学习成绩不理想,有些教师存在冷淡或放任的心态。初中的孩子处于“第二心理断乳期”,他们有太多的成长困惑,这些问题得不到及时疏导与调节,久而久之,就容易出现心理问题。

(四)从政府管理角度看,关爱农村留守儿童的政策、制度、机制尚需进一步完善

政府主导、统筹规划、家校联动、社会参与、形成合力,共同关爱广大农村留守儿童的全社会、立体式的关爱服务体系至今尚未完善。关爱农村留守儿童经费保障制度和工作保障制度更有待完善。比如,寄宿制学校是目前解决好农村留守儿童教育问题的有效方式,但是寄宿制学校经费投入、人员配备等方面缺少相应的政策。某些部门仍然存在对关爱留守儿童问题认识不足,工作持续性不够,有“标签化”的倾向。

调查发现,有69.66%的留守儿童希望能和父母一起在城市生活。尽管各级政府制定了相关政策,以消除进城务工人员随迁子女就学障碍,使其与流入地子女享有同等的就学保障,但是,大部分进城务工人员家庭在工作时间、工作环境、居住地点、经济状况、健康保障等诸多方面都存在着留守儿童进入城市和父母一起生活的较大阻碍。进城务工人员也知道留在家乡的孩子孤独,但他们自己也孤独,在政府关爱农村留守儿童制度不完善的现状下,抛妻别子也实属无奈之举。

五、对策建议

党的十八大明确提出要加快户籍制度改革,有序推进农业转移人口市民化,努力实现城镇基本公共服务常住人口全覆盖。安徽省委、省政府及相关部门高度重视留守儿童工作,专门成立工作协调组织,明确工作目标,制定出台相关政策措施,扎实推进农村留守流动儿童关爱服务体系建设,使农村留守儿童成长环境不断优化。针对此次调研中发现的突出问题,我们提出如下对策建议。

(一)强化地方政府的主导作用

成立关爱留守儿童工作协调组织,上下联动、统筹协调。以心灵关爱、健康成长为核心,以农村义务教育阶段为重点,探索建立党委领导、人大监督、政府统筹、政协参与、部门联动、社会协同的工作机制;形成属地管理、分级负责、部门牵头的工作责任制度;强调以加强农村公共服务、建立全面保障机制、改善学校生活学习条件、营造全社会关爱环境为基本途径,逐步建成系统化、网络化、全覆盖的关爱体系。搭建平台,通过政府购买服务等方式,构建政府主导、社会参与的留守儿童工作格局,提高非政府组织和群团组织在社会事务中的地位,形成整体功能。统筹经费保障机制,将关爱留守儿童列入财政预算,确保必要的经费投入,同时要出台激励政策,营造有公信力的慈善环境,提供简便易行的模式流程,有效拓展经费渠道,吸引更多企业和公益组织参与到关爱留守儿童的行动中来。

(二)创造和谐的社会环境

社会应积极关注留守儿童。留守儿童是弱势群体,应该通过政治、经济、文化等措施引导全社会对留守儿童给予足够的关怀和帮助。广泛动员社会力量为农村留守儿童办好事、办实事。推广我省校外留守小队建设经验,建设关爱农村留守儿童志愿者队伍和农村家庭互助队伍,实施代理家长制度。开展形式多样、内容丰富的关爱活动,营造良好的社会关爱氛围。发挥舆论的引导作用,尽最大力量遏制不良思想和低俗文化的影响,敦促相关部门采取措施提高青少年道德教育水平。另外,利用媒体的力量在全社会倡导正直、公平、感恩、上进等积极思想,大力宣传先进的典型事例,对不道德的行为给予鞭策和打击,营造和谐社会的肥沃土壤。宣传部门要协调新闻媒体开辟相关专栏、专题,多形式、多渠道宣传做好关爱农村留守儿童工作的重要性、必要性,宣传关爱农村留守儿童的先进典型,宣传农村留守儿童的自强精神和先进事迹,营造全社会重视、关心、支持关爱农村留守儿童工作的氛围。

(三)强化家庭、社会、学校三方职责

强化父母或者其他监护人的监护责任。按照《未成年人保护法》有关规定,建立农村留守儿童家庭监护责任监督制度,督促外出务工人员妥善安排好留守儿童学习与生活,切实履行法定监护责任。加强农村留守儿童父母或者其他监护人培训和教育,把关爱农村留守儿童作为各类农村劳动力转移就业培训的重要内容,引导监护人转变教育观念,改进教育方法,切实提高监护人对留守儿童监护的法律意识和能力。对不依法履行监护职责,或者侵害留守儿童合法权益的,予以教育、劝诫、制止,构成违反治安管理行为的,由公安机关依法给予行政处罚。

(四)制定有利于解决留守儿童问题的系列倾斜政策

以农村留守儿童为本,进一步完善关爱农村留守儿童的政策和相关机制。按照《未成年人保护法》有关规定,制定农村留守儿童家庭监护责任监督制度,督促外出务工人员妥善安排好留守儿童学习与生活,切实履行法定监护责任。针对父母双方外出的,建议家庭协商尽量不作出母亲外出的安排。逐步修订建立在二元结构基础上的相关政策,制定与户籍管理相联系的住房、教育、卫生、社会保障等一系列政策法规,保障进城务工人员及其子女能够平等享有公共服务资源。“统筹农村地区生源递减和留守儿童动态变化的关系,解决乡村学校规模发展与平等就学的矛盾”。加大对《中华人民共和国劳动法》等已有法律法规的执行力度,制定并落实进城务工人员带薪休假等制度,切实保障他们更好地履行监护责任。从经济上提高外出务工人员的待遇与地位,改善进城务工人员的生活状况,为从根本上解决留守儿童问题奠定基础。

(五)搭建关爱农村留守儿童身心健康的基础平台

一是进一步扩大农村学前教育资源,增加公立托幼机构的规模,适当降低民办幼儿园的办园标准,同时建立多种灵活简便的托幼机构,加强对其规范管理。使更多的留守流动儿童接受学前教育。

二是综合运用义保机制改革、危房改造、薄弱学校改造、校安工程、义务教育标准化建设工程、农村留守儿童之家建设、全面改薄等多个项目资金,全面推进实施办学条件标准化、信息化建设,优化师资配置,提升农村教师的整体素质,促进农村中小学教育教学质量的提高,为保障农村留守儿童平等接受义务教育奠定坚实的基础。

三是进一步加大农村寄宿制学校建设力度,努力改善寄宿条件,完善和改进服务手段,按照适当比例配备生活教师及心理健康教育教师,并将其纳入学校编制中,以不断满足农村留守儿童的寄宿需求。在寄宿制学校建设和管理方面,必须做到两个优先,即优先在留守儿童较多的学校安排项目,优先解决留守儿童的寄宿问题,以充分发挥寄宿制学校对农村留守儿童生活学习的应有作用。

四是继续将“留守儿童之家”建设纳入省民生工程。按照“有场所设施、有图书器材、有亲情电话、有管理制度、有档案资料、有结对帮扶”的要求,大力建设农村留守儿童之家,使留守儿童校内有监管,课余有去处。将留守儿童之家纳入学校常规管理,定期进行检查和维护,进一步完善留守儿童之家的活动管理制度,组织学生收看影视、读书竞赛、排演节目、书法绘画、网上学习、体育锻炼、社会实践等,丰富留守儿童生活,培养留守儿童的社会适应能力。

五是积极探索示范性综合社会实践基地建设,拓展农村留守儿童校外活动的重要阵地,广泛开展以公益性为主的各种教育活动。充分发挥各地图书馆、乡村少年宫、文化馆、乡镇文化站、以及各级妇联建设的农村留守儿童活动室的作用,开展各类艺术培训、动手操作和传统文化体验等活动,以丰富农村留守儿童节假日期间生活。

(六)探索关爱农村留守儿童身心健康和安全成长的长效机制

一是建立和强化家校联系制度。学校与留守儿童家长或监护人定期进行联系沟通,通报学生在校学习生活情况,了解学生家庭及有关情况,对家庭教育提出建议。建立师生结对帮扶、学生互助协作制度,组织学校教职员工与双亲外出、无人监管的留守儿童对口帮助,建立长效帮扶和管护机制,对他们成长中出现的问题及时给予教育指导。组织留守儿童和非留守儿童结对互助。通过宣传、培训等形式,引导留守儿童父母按照《未成年人保护法》的要求,妥善安排好留守儿童学习与生活,切实履行法定监护责任。针对长期处于监管真空的留守儿童,除了建立长效的帮扶和管扶机制外,政府应该依据相关法律法规责成家长明确相关亲属代为履行监管职责。如果家长或亲属没有监管能力,政府应通过学校代为履行监护职责。

二是协调各方力量关爱留守儿童。农村基层党组织建立包保责任制,将生活特别困难的留守儿童特别是无人监管的留守儿童落实到每一个党员。各级关工委将关爱农村留守儿童作为重要内容,组织“五老”在力所能及的范围内开展关爱活动。共青团组织开展关爱留守儿童志愿者服务活动,建立志愿服务组织联系乡镇和学校制度。引导留守儿童自我管理、互帮互助、共同成长,以有效缓解农村留守儿童监管难、学生全面发展难、生源流失快等问题。联合多方力量、通过多种形式,形成关爱留守儿童的合力。

三是关注农村留守儿童的心理健康问题。教育主管部门应成立中小学心理健康教育指导委员会,经常性地组织专家开展心理健康教育指导,在教师编制总额内明确心理健康教育专兼职教师的配备标准,加强心理健康教育师资培训,提高农村中小学教师心理健康教育水平,提升留守儿童心理辅导质量。学校要将留守儿童心灵关爱作为工作重点,举办有益于孩子身心健康的活动,设立心理辅导室,开展心理咨询与辅导,建立学校心理援助制度,引导学生保持乐观、积极的情绪状态。

四是加强留守儿童安全教育和法制教育。学校要加强安全教育,定期组织安全演练,增强防范意识,提高留守儿童自救自护、应急避险能力,预防溺水、煤气中毒、食物中毒等意外事故对留守儿童的伤害。留守儿童集中的地区,要充分考虑留守儿童数量和分布状况等因素,合理设置学校或教学点,优先保障留守儿童能够就近走读入学,减少上下学交通风险。推进保护留守儿童的法制建设。进一步完善和深入贯彻未成年人保护法。开展法制宣传,增强法制意识,及早发现和纠正个别留守儿童的不良行为,预防留守儿童违法犯罪现象发生。加强人防、物防、技防,切实维护学校周边秩序。预防和打击侵害留守儿童人身财产权利的违法犯罪行为,保护留守儿童合法权益。

五是完善留守儿童情况报告制度和档案制度。建立和完善流动儿童学籍管理制度和学籍管理信息系统,各地各校可通过学籍系统随时掌握留守儿童有关情况,做好控辍保学工作。市、县教育行政部门和学校定期维护留守儿童信息,不断完善留守儿童情况统计报告制度和档案制度,建立留守儿童成长记录袋,记录留守儿童家庭基本情况和个人学习发展情况。全面摸清留守儿童基本信息,力求做到“县不漏校、校不漏班、班不漏人”,在此基础上全面建立留守儿童成长档案,并实行动态管理,做到人数清、底细明。

六是完善关爱服务机制与构建减量化机制并重。解决农村留守儿童问题,最根本、最有效的途径在于减少留守儿童的数量。路径有二:一是加快新农村建设和小城镇建设,吸引进城务工人员返乡就业创业,使留守儿童能够与父母团聚;二是解决进城务工人员随迁子女入学。消除制度、经济和社会文化的排斥以及进城务工人员随迁子女就学障碍,使其与流入地子女享有同等的就学保障。按照“以流入地政府管理为主、以全日制公办中小学为主”的要求,坚持“一样入学、一样就读、一样免费”的基本要求,完善进城务工人员随迁子女就学办法,使他们能够在流入地全部就近入学,并在流入地参加中考并报考高中阶段学校。结合中小学学籍信息化管理系统建设,实行义务教育保障经费随学生流动拨付,减小城市学校接受进城务工人员随迁子女的财政压力,奠定保障进城务工人员子女平等就学权的制度基础,为留守儿童跟随父母外出就学提供保障。

(本文系安徽省政府妇儿工委办公室委托的调研项目成果,调研组成员为李灿莉、钱立青、戚嵩、陈启刚、张先义、张作真、李妮、陈萍。)

[1] 全国妇联课题组.全国农村留守儿童城乡流动儿童状况研究报告[J].中国妇运,2013,(6).

[2] 邬志辉,李静美.农村留守儿童生存现状调查报告[J].中国农业大学学报(社会科学版),2015,(1).

[3] 钱立青,郑德新.省域统筹教育资源均衡发展研究[J].中国教育学刊,2015,(9).

[4] 张旭东,孙宏艳,赵霞.为留守儿童守住一片天——关于农村留守儿童群体存在问题及对策的调研报告[N].光明日报,2015-06-19.

(责任编辑 何旺生)

A Survey Report on Mental Health and Security Protection of Children left in the Rural Areas in Anhui

CHEN Qigang1,QI Song2

(1.AnhuiEducationalScienceResearchCenter,Hefei230061,China; 2.AnhuiSocialSciencesAcademy,Hefei230059,China)

The mental health and security protection of the left-behind children in the rural areas has increasingly become the serious social problem. The survey on 4377 children left in the rural areas in Anhui shows that in term of mental health and security protection, there are some problems such as weak social support, emotion deficiency, personality defect, derivational outlook of value and life, misconduct and poor school performance, lack of constant interest in learning and improper family education, inadequate school’s mental health education and the security protection. The solution lies in integrating all forces, drawing up preferential policies, setting up the elementary platform to care for mental health of the children left in the rural areas and exploring long-term mechanism to care for the rural left-behind children.

rural left-behind children; mental health; security protection

2016-06-21

安徽省高等教育振兴计划2013年“基础教育改革与发展协同创新中心”重大项目、2014年度安徽省教育科学规划基础教育三项改革专项课题“农村初中留守儿童学校教育与家庭教育协调配合的策略研究”

陈启刚(1972-),男,安徽太和人,安徽省教育科学研究院德育与心理健康教育研究部教研员,主要从事中小学心理健康教育研究;戚嵩(1970 -),男,安徽太和人,安徽省社会科学院副研究员,法学博士,主要从事马克思主义基本原理、当代农村问题研究。

B844.1

A

1674-2273(2016)05-0031-09