中国城乡协调发展的时空特征

钱文荣,王鹏飞,叶俊焘

(1.浙江大学 中国农村发展研究院,杭州 310058;2.浙江科技学院 经济与管理学院,杭州 310023)

中国城乡协调发展的时空特征

钱文荣1,王鹏飞1,叶俊焘2

(1.浙江大学 中国农村发展研究院,杭州 310058;2.浙江科技学院 经济与管理学院,杭州 310023)

从生产发展、人民生活和生态环境三个方面构建评价指标体系,运用熵权法、协调发展度模型、聚类分析和探索性空间数据分析等方法探讨了中国2002-2012年30个省域城乡协调度的动态演变特征和空间分异规律。结果表明:研究时段内,各省的城乡协调度均有所提升,但省份间增长差异明显;整体上城乡协调度出现明显的空间自相关,协调度高的省份主要集聚在东南沿海,协调度低的省份主要集聚在“黑河-腾冲”线以西的地区;江西、安徽、辽宁3个省份表现出局部空间异质性。最后,结合地理二元经济、二元经济结构等理论尝试解释了地理单元间的相互作用对城乡协调度差异的影响机理。

城乡协调发展;综合评价;动态演变;空间分异

引 言

进入21世纪以来,城乡分割的二元经济结构对我国经济发展的约束日益明显,这一结构已经越来越不适应构建和谐社会的时代要求[1]。将城市和农村作为一个有机整体,使其相互补充、相互促进、推动城乡一体化发展是解决“三农”问题的有效途径。近年来,国家越来越重视城乡协调发展的问题,并提出了一系列政策和措施:2002年,党的十六大首次提出“统筹城乡发展”的思想;2003年,十六届三中全会将“统筹城乡发展”放在“五个统筹”的首要位置;2006年,中央一号文件提出“工业反哺农业,城市支持农村”的方针,建设社会主义新农村;2007年,中央“一号文件”要求深化农村综合改革,扎实推进社会主义新农村建设;2012年,十八大报告提出构建以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系。

城乡协调发展问题也一直是学术界关注的热点。有关城乡关系的理论大致可以分为两类。一类是解释城乡非均衡发展的理论,从要素流动等角度阐述了区域经济增长的不平衡规律。如缪尔达尔的“地理二元结构”理论利用“扩散效应”和“回流效应”解释了中心与外围地理二元结构形成的原因及其作用机制[1]。佩鲁的“增长极”理论、赫希曼的“中心—外围”模型和弗里得曼的空间极化发展理论都认为核心与外围之间的联系主要是通过资源要素的“自上而下”的流动来发生的,强调了核心(增长极)对外围的带动作用[2]。刘易斯的二元经济结构模型认为农村剩余劳动力长期得不到有效转移是发展中国家贫困和落后的重要原因[3]。另一类是倡导城乡均衡发展的理论,主要探究如何才能实现城乡协调发展。如马克思和恩格斯的“城乡融合”理论认为通过消除旧的分工、产业教育等,使城乡融合,全体社会成员才能得到全面发展[1]。拉格纳纳克斯的平衡发展战略、芒福德的城乡发展观和麦基的亚洲城乡一体化发展模式都强调空间的均衡化,因此主张城乡区域内均衡布局生产力,空间上均衡投资,各产业均衡发展,最终实现城乡经济的均衡发展[4]。

对于城乡协调发展问题的实证研究,国内学者也进行了广泛探讨。有的学者从静态研究的角度分析了城乡协调发展水平,如李志强从经济、社会和生态等方面选取指标,运用模糊聚类法对2003年中东部省份的城乡统筹水平进行了比较研究[5];王富喜运用主成分分析法对2006年山东省城乡发展协调性的空间差异进行了探讨[6];汪宇明基于对2008年全国31个省份城乡一体化水平的测算,将全国划分为四类地区[7]。部分学者对城乡协调水平的动态演变特征做了探讨,如张竟竟通过建立一套指标体系分别对河南省和乌鲁木齐市的城乡协调度进行了动态评价分析[8, 9];薛红霞从经济效益指数和社会和谐指数两个方面筛选指标,对广州市2002-2008年的城乡协调发展度进行了研究[10];王艳飞基于农业生产等六个方面构建评价指标,选取2000和2008年两个截面分析了环渤海地区城镇化和农村协调发展的时空特征[11]。

综上所述,现有的研究大多以某一地区为例进行研究,对于指导各地城乡协调发展的实践具有重要意义,但对全国层面城乡协调发展的空间差异及动态演变特征尚没有很清晰的认识。那么,在推进城市化的进程中,各省的城乡协调发展情况是否存在显著差异,这种差异在空间上又是否表现出高度的集聚性或相关性?本研究通过横向和纵向的对比,试图弄清各省份城乡协调发展水平的演变特征,探究其时空分异规律,并尝试揭示地理单元间的相互作用对区域差异的影响机理。这对于科学评价城乡系统的发展状态,分析我国城乡差距扩大的原因,有针对性地制定差异化的区域政策具有重要的参考意义。

一、城乡协调发展评价指标体系构建

(一)城乡协调发展的内涵

协调概念源于Hermann Haken提出的协同性理论[12],该理论认为协调是系统之间或系统内要素之间配合得当、和谐一致、良性循环的关系。发展不同于协调,发展强调的是系统或系统组成要素本身从简单到复杂、从低级到高级、从无序到有序的变化过程。在协调发展的运动过程中, 发展是系统运动的指向, 而协调则是对这种指向行为的有益约束和规定[13]。

尽管不同学者对城乡协调发展认识的侧重点不同,但大都认为城乡协调发展的本质是把城市和乡村纳入统一的社会经济发展大系统中,两者相互依存、相互促进,协调城乡利益,逐步消除城乡二元结构,缩小城乡差距的发展过程[14]。可见,城乡关系是由城乡之间的社会经济联系而形成的一种地域联系,城乡协调发展涉及经济、社会、环境等各个方面的协调。只有建立一套完整的指标体系,才能对城乡协调发展程度进行科学界定[15],避免以往研究中单纯采用城乡收入或消费水平差距的片面性。

(二)评价指标的选取原则及方法

对于评价指标的选择,学界多采用理论分析法、频度分析法和专家咨询法等方法[8]。由于城乡协调发展涉及经济、社会、环境等各个方面,因而本文选择从生产发展、人民生活、生态环境三个方面来衡量城市或乡村的发展水平。再通过对前人相关研究所采用指标进行频度统计,并遵循科学性、全面性、可比性等原则确定初选指标。最后,征询浙江大学中国农村发展研究院相关专家的意见,对评价指标进一步调整。最终构建一套由四个层次组成的城乡协调发展水平评价指标体系(见表1)。

(三)研究区域及数据来源

考虑到数据的可得性和连续性,本文以2002-2012年为研究时段,以中国30个省(自治区、直辖市)作为研究对象(港、澳、台及西藏除外)。数据来源于中国经济与社会发展统计数据库,部分指标值由作者根据可获得数据计算得到,个别缺失年份的数据,根据简单移动平均法推算得出。另外,涉及GDP和收入的指标分别根据各省历年的GDP指数和CPI指数进行平减,以消除物价的影响。

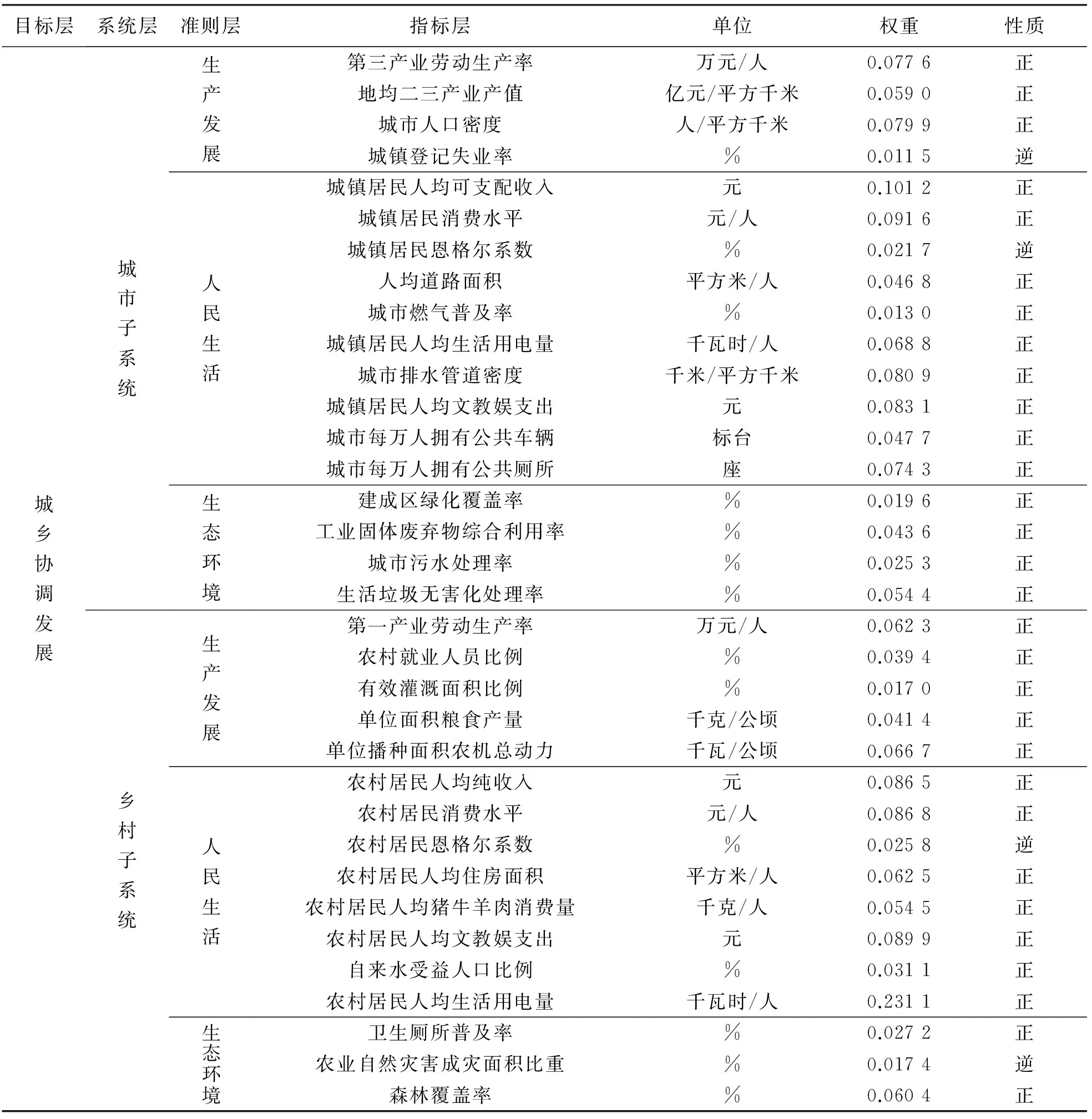

表1 城乡协调发展水平评价指标体系及权重

注:由于数据的可得性以及城市和乡村发展本身的差异性,城市和乡村两大子系统的评价指标难以完全对应。但本研究在计算城乡协调发展程度时并非用两个系统的单个指标直接对比,而是分别对两个系统的指标加权综合后再对比研究,这一定程度上弥补了数据上的缺憾

二、研究方法介绍

(一)熵权法

指标权重的确定方法一般分为主观赋权法和客观赋权法。熵权法[16]作为一种客观赋权方法,通过测度系统状态不确定程度来计算指标权重[11]。系统无序程度越高,熵值越小,指标熵权越大。采用熵权法确定指标权重的一般步骤如下:

1.评价矩阵标准化。设有m个评价指标,n个被评价对象的评估问题(以下简称(m,n)评价问题)的原始数据矩阵为R'=(r'ij)mn,对其进行标准化处理后得到R=(rij)mn,其中标准化公式为:

(1)

(2)

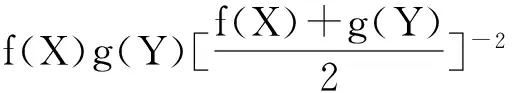

2.熵。在(m,n)评价问题中,第i个评价指标的熵定义为:

(3)

3.熵权。在(m,n)评价问题中,第i个指标的熵权wi定义为:

(4)

则第j个评价对象的综合得分为:

(5)

(二)城乡协调发展度模型

该模型首先由杨士弘先生等在《城市生态环境学》中提出[17],廖重斌对其科学、合理性进行了推导证明[13],目前已被较多学者采纳[8, 10, 11, 12, 18]。首先,求出城市与乡村发展指数之间的协调系数(反映两数值之间的数学相关程度),其计算公式为:

(6)

式中,f(X)和g(Y)分别为城市发展综合指数和乡村发展综合指数,由公式(5)计算得出。理论上f(X)与g(Y)的离差越小,城市和乡村发展的协调程度越高;C为协调系数,C越大表示协调程度越高,且0≤C≤1。

然而,协调系数C只能反映城市和乡村两个系统之间的作用强度,无法全面反映两系统的整体功能或综合效益大小[19]。例如,协调系数不能区分低发展水平的协调和高发展水平的协调。因此,有必要引入协调度D,计算公式如下:

(7)

式中,D为协调度,C为协调系数,T为城市与乡村发展综合指数,α和β为待定权重。结合前人的研究,一般认为城市和乡村的发展同等重要[8, 10, 20],故取α=β=0.5。

本文首先采用熵权法计算城乡协调发展各项指标的权重,在此基础上综合加权得到2002-2012年各省城市和农村综合发展指数,然后由公式(6)计算得出各省城乡协调系数C,最后根据公式(7)进一步得到城乡协调度D。

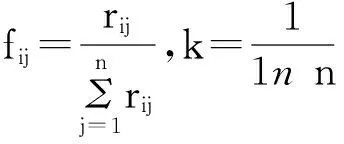

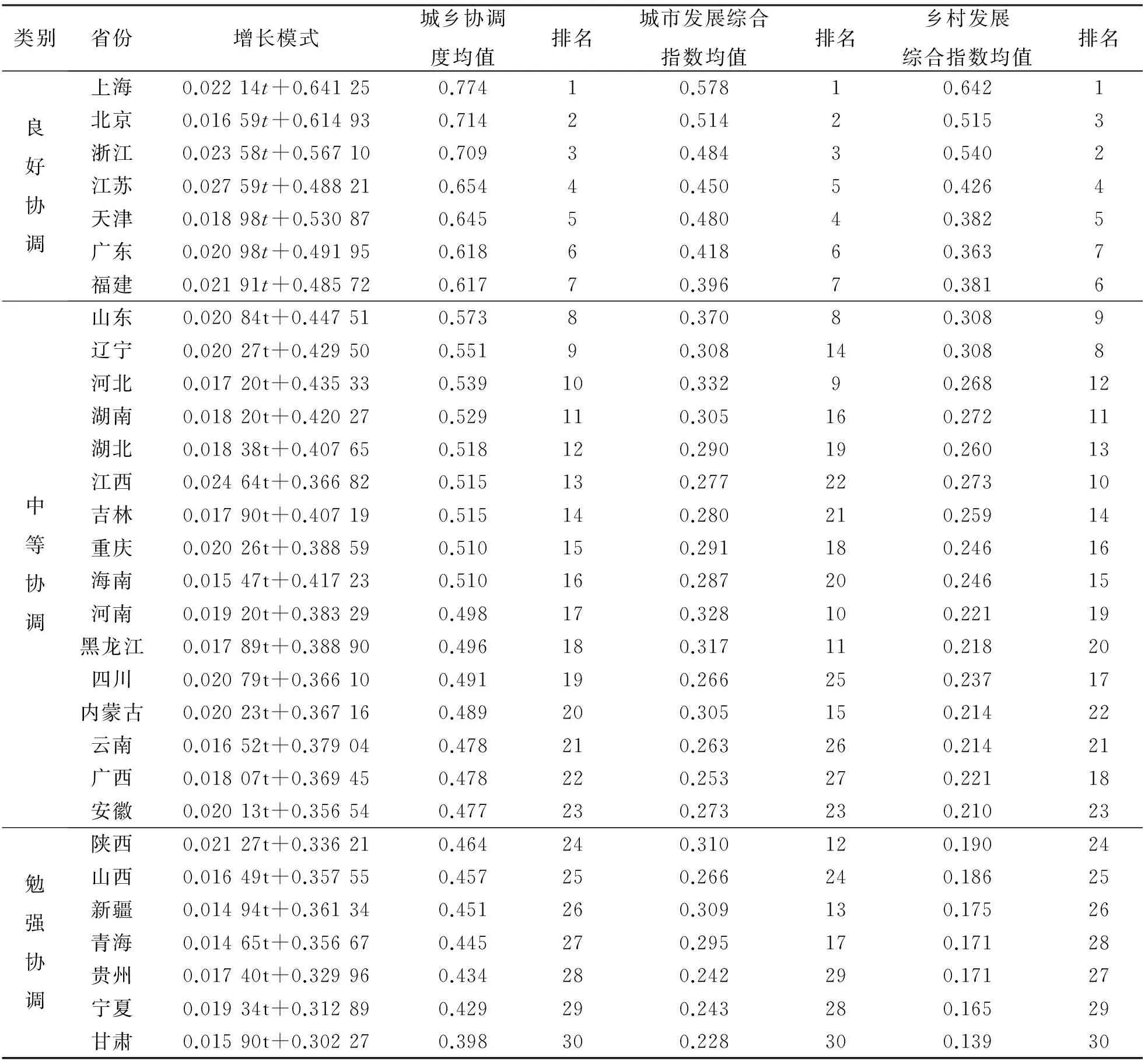

在以上结果的基础上,为了更好地进行分组对比研究,以各省11年的城乡协调度数据作为观测指标,对30个省(自治区、直辖市)进行聚类分析,聚类结果如图1。

图1 各省城乡协调度动态聚类图

根据聚类结果,结合各省发展实际情况,认为划分为三类较为合适:北京等7个省份聚为一类,定义为良好协调型;河北等16个省份聚为一类,定义为中等协调型;山西等7个省份聚为一类,定义为勉强协调型。并进一步求得各省11年来城乡协调度增长模式、城乡协调度均值、城市发展综合指数均值、乡村发展综合指数均值及各自排名(见表2)。

表2 城乡协调度类型划分及排名

三、城乡协调度时间演变特征

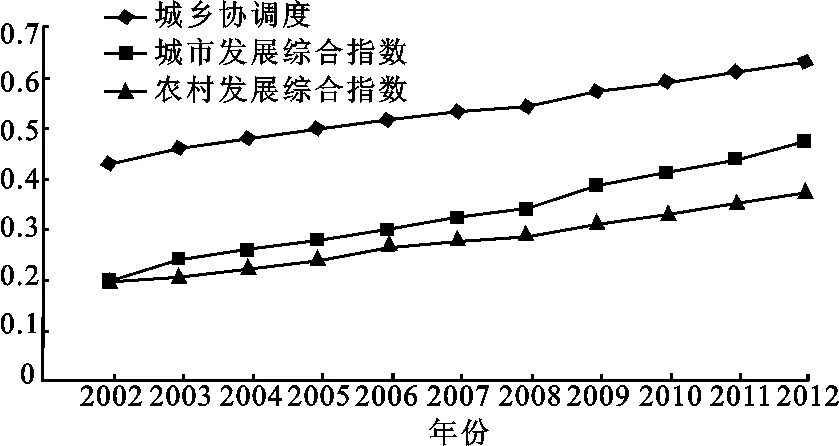

从图2可知,研究时段内中国城乡协调度、城市发展综合指数、乡村发展综合指数均呈稳步上升态势,表明2002-2012年全国城市和农村发展水平不断提高,城乡协调发展水平也随之相应提升。说明近年来我国的统筹城乡政策取得了较好效果,尤其是一系列支农惠农政策使农村在一定程度上与城市保持同步增长趋势。但也应该注意到2007年之后乡村发展综合指数的增长逐渐慢于城市发展综合指数的增长,进而导致协调系数C微弱下降,但由于城市和乡村发展水平提升的作用更加明显,因而城乡协调度最终为上升状态。

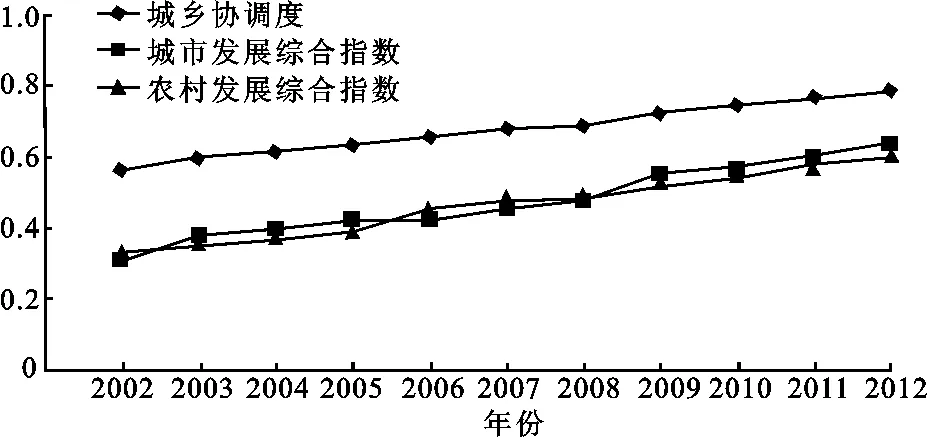

分类型看,良好协调型的省份几乎是中国经济最发达的几个省,城乡协调度从2002年的0.559 4增长至2012年的0.782 8,增长了0.223 4,城市与乡村协调发展水平较高,城市与乡村发展综合指数基本保持同步增长(见图3)。其中,2005-2008年城市发展综合指数增长速度有所下降,而乡村发展综合指数增速有所提高。分析原因可能是,2006年我国全面取消农业税,中央一号文件正式提出推进社会主义新农村建设,实行“工业反哺农业、城市支持农村”的方针。乡村发展综合指数的较大提升表明这段时间该地政府对农村的政策倾斜较多,城市对农村的支持力度较大,乡村地区得以较快发展,甚至超越了城市发展水平的增长速度。

图2 全国城乡协调度及子系统指数变化

图3 良好协调型城乡协调度及子系统指数变化

中等协调型省份的城乡协调度从2002年的0.410 9增长至2012年的0.608 1,增长了0.197 2,城市与乡村协调发展水平一般(见图4)。2006年之前城市与乡村发展综合指数基本保持同步增长,而2006年以后城市发展综合指数增长速度逐渐快于乡村发展综合指数。分析其原因,2006年4月中共中央、国务院提出促进中部崛起的若干意见[21],要求中部地区在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代化。中等协调型多个省份位于中部地区,受惠于国家中部崛起战略,2006年之后发展较快,但这种快速发展在城市方面体现的更加明显,表明该地区惠农政策对农村发展的促进作用相对于城市发展的增长仍显得有些不足。

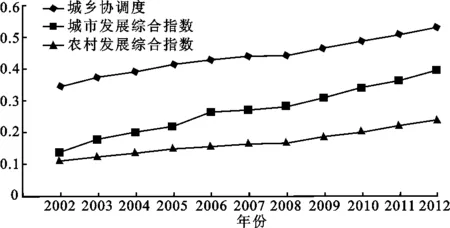

勉强协调型省份多位于偏远的西部地区,城市与乡村协调发展水平较低,城乡协调度增速最慢,从2002年的0.345 5增长至2012年的0.530 7,仅增长0.185 2(见图5)。自2000年中国实施西部大开发战略以来,按照“五个统筹”的要求,促进西部地区经济和人的全面发展。尽管该类型地区的城市和乡村发展水平均不断提升,但城市发展水平的增长速度远快于乡村,并且二者差距有逐渐扩大的趋势。因此,统筹城乡协调发展,缩小城乡差距对于勉强协调型的省份显得格外重要。

图4 中等协调型城乡协调度及子系统指数变化

图5 勉强协调型城乡协调度及子系统指数变化

四、城乡协调度空间演变特征

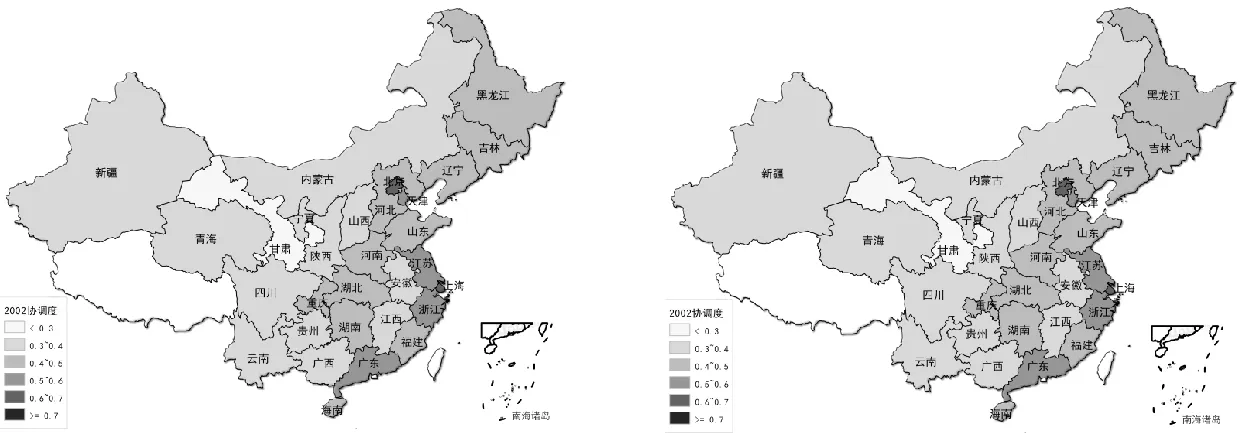

利用2002年和2012年的城乡协调度数据进行专题地图分析(见图6),通过对比发现如下特征:(1)2012年与2002年相对比,全国各省的城乡协调度都有所提升。2002年全国平均城乡协调度为0.430 3,2012年全国平均城乡协调度增长为0.630 8。(2)省份间城乡协调度差异明显。2002年城乡协调度最高值0.656 5(上海)是最低值0.286 4(甘肃)的2.29倍;2012年最高值0.871 6(上海)是最低值0.480 4(甘肃)的1.81倍。(3)协调度较高的省份主要分布在东部沿海的狭长地带,尤其是东南沿海,且逐渐在“京津”“长三角”和“珠三角”地区集聚,而协调度较低的省份主要分布在“黑河-腾冲”线以西的中西部地区。

图6 2002年及2012年城乡协调度空间分布图

为了进一步检验各省的城乡协调度是否存在空间集聚现象,利用Moran’sI指数做全局自相关分析。其计算公式为:

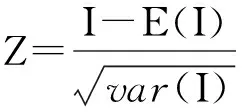

省份若相邻则wij=1,否则wij=0。利用城乡协调度数据计算出历年的Moran’sI指数(见图7)。

图7 城乡协调度Moran’s I值变化趋势图

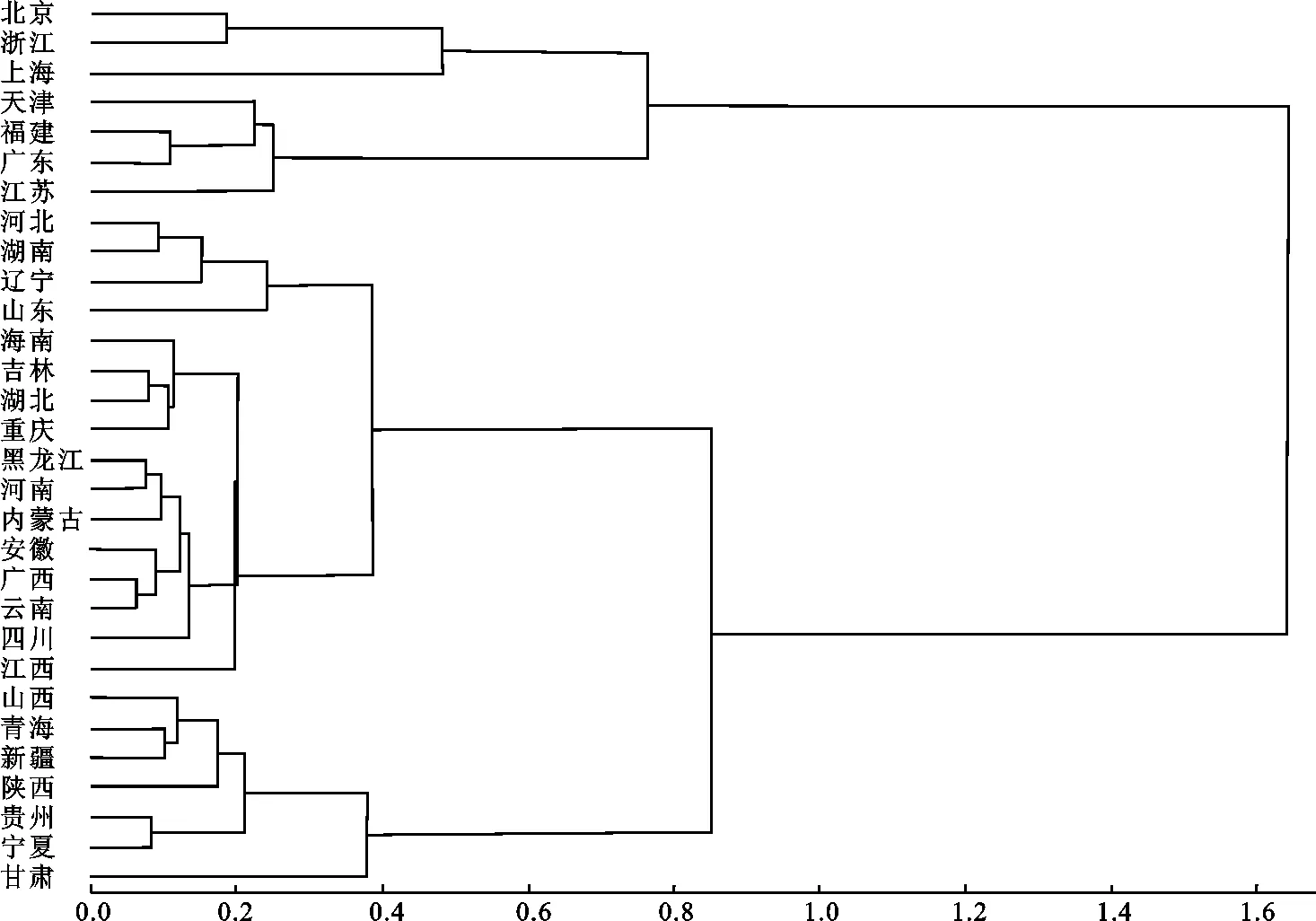

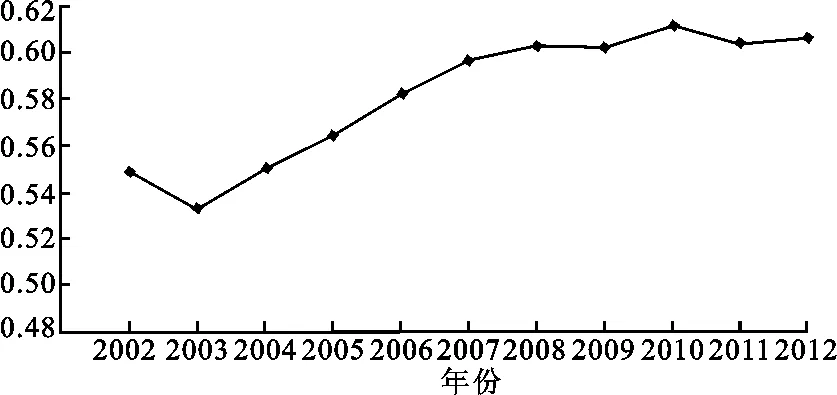

Moran’sI是一种总体统计指标,仅反映研究区域内相似属性的平均集聚程度[22]。为进一步区分研究单元和其相邻单元之间是属于高值和高值(HH)、低值和低值(LL)、高值和低值(HL)、低值和高值(LH)的哪种空间关联形式,采用作Moran散点图的局部空间自相关分析方法,分别画出2002年、2007年和2012年三个截面的Moran散点图进行分析(见图8)。

图8 三截面城乡协调度Moran散点图

图7中数据显示:(1)研究期间,30个省份城乡协调度的全局Moran’sI值都比较高,全部在0.52以上,且999次模拟检验结果的Z值都明显大于1.96,表明2002-2012年30个省份的城乡协调度存在显著正的空间自相关,具体表现为城乡协调度高(低)的省份趋于和同样拥有高(低)协调度的省份临近,在空间上形成集聚分布。(2)除个别年份Moran’sI值有所下降外,整体上呈不断上升趋势,表明30个省份城乡协调度的空间自相关性不断加强,空间集聚现象越来越明显。

图8进一步表明:(1)绝大部分省份分布在一、三象限,表现为正的空间自相关性,并且以落在第三象限的LL型省份居多,即LL型的集聚是空间自相关性的主要原因。(2)HH型省份主要为良好协调型的省份,LL型的省份主要为“黑河-腾冲”一线以西的中西部地区,且以勉强协调型省份的低值集聚区最为明显。(3)辽宁落在了HL象限,安徽、江西落在了LH象限,与全局正的空间自相关性相反,这些省份出现了局部空间异质性。

五、总结与讨论

城乡协调度是一个无量纲数值,这个数值本身并不具备实际意义,只有选取不同的区域或时间段作为参照物,进行对比分析,才能表现出定量评价数值的相对意义。因此,城乡协调度评价必须采取横向与纵向相结合的方法[8]。

从全国来看,2002-2012年中国城乡协调度、城市发展综合指数、乡村发展综合指数均曾稳步上升态势,城乡协调发展水平不断提高。表明近年来我国采取的各项支农惠农措施取得了明显成效。分类型来看,良好协调型省份的城乡协调度、城市和乡村发展综合指数均最高,城乡协调度增长速度也最快;中等协调型省份的城乡协调度、城市和乡村发展综合指数次之,城乡协调度增长速度居中;勉强协调型省份的城乡协调度、城市和乡村发展综合指数均最低,城乡协调度增长速度也最慢。空间上,良好协调型省份和勉强协调型省份均表现出空间集聚现象,且集聚现象逐渐加强。

良好协调型的省份都位于东部沿海地区,利用区位优势所具有的资源集聚效应和技术进步所带来的资源配置效应[14],城市发展水平较高,也较早进入“城市支持农村,工业反哺农业”的阶段。城市对农村的扩散效应强于回流效应,在城市化进程中,城市将各种有利的要素资源向外围地区扩散和传播[1],带动农村同步发展。另一方面,东部沿海地区乡镇企业的发展,对于转移农村剩余劳动力,增加农民收入和改善城乡收入差距都起了极大作用[14]。城镇化和工业化促进了农村劳动力的非农化,为土地的规模经营和农业现代化的发展创造了条件;农业现代化的发展又推动了生产力的提高,进而为城镇化和工业化提供更多剩余劳动力和剩余产品,由此形成一个良性的循环,因而该地区的城乡协调度得以较快增长。对于中等协调和勉强协调型的省份,城市尚处于发展阶段,经济开放程度不高,市场化水平比较低,对农村地区的辐射和带动力相对有限。在回流效应的作用下,城市地区基于某些优势,以抑制外围区域发展的方式集聚着各种有利要素,从而率先实现自身的发展[1]。另一方面,该类型大多数省份是粮食或原材料的主产区,农业人口多,农村剩余劳动力庞大,二元经济结构比较突出[14],使得农村剩余劳动力的转移和城镇化的推进更加困难,因此城乡协调度的增长也较为缓慢。尤其对于勉强协调型省份,自然环境和经济基础较差,发展的约束性较强。城镇化和工业化起步较晚,有时不得不牺牲农村地区的发展来换取城市的繁荣,致使乡村发展综合指数的增长明显慢于城市发展综合指数。在保持城市发展增长的同时,加大对农村的支持力度,使农村与城市保持同步增长将是该地区以后的政策目标。

在城市化进程中,城乡协调度高值地区和低值地区分别在空间上集聚。克鲁格曼创立的新经济地理学认为,如果一体化使得区域经济活动在更大范围的空间单元内集聚,中心地区和外围地区的差距就会扩大[23]。“京津”“长三角”和“珠三角”地区作为全国经济的增长极,在一体化的发展中吸收全国的资金、人才等要素,产业集聚效应明显,区域一体化发展迅速。强大的集聚效应使该地区与外围地区的差距逐步扩大,但区域内的资源配置效应使得区域内的城乡发展水平变得更加同质,城乡协调度较高。“黑河-腾冲”以西的地区地广人稀,自然环境和经济基础较差,城市和农村发展水平都较低,形成了低协调度的集聚区。对于这些地区要抓住西部大开发的机遇,同步加快推进城乡建设,将农村地区资源优势转化为经济优势[14]。安徽、江西的低值异质区表明两省的城乡协调度水平落后于周边地区,周边高值地区尤其是“长三角”对该地区辐射作用尚显不足。从表2可知,安徽、江西两省的城市发展水平排名都较低,城市发展水平有待进一步提高。另外,作为劳动力输出的主要省份,农村青年劳动力的大量流失使得农村的建设和发展难度增大,乡村发展综合指数增长缓慢。因而,同步提升城市和乡村的发展水平对于该地区显得异常严峻。辽宁作为高值异质区表明该省的城乡协调度高于周边地区。在深入实行东北振兴战略的基础上,辽宁沿海经济开放带上升为国家战略,伴随着经济结构战略转型的进行,非公经济和县域经济得到进一步发展,城乡协调发展水平也得到较快提升。但城市发展水平的排名落后于乡村排名,这在一定程度上说明:在保持城乡协调发展的同时,重点加快城市的发展仍是该地区的主要任务。

[1] 统筹城乡发展研究课题组. 统筹城乡发展报告(2012)——长三角城乡一体化进程[M].北京: 经济科学出版社, 2013:2-6.

[2] 战金艳, 鲁奇, 邓祥征. 城乡关联发展评价模型系统构建——以山东省为例[J].地理研究, 2003(4):495-502.

[3] Enke Stephen. Economic Development With Unlimited and Limited Supplies of Labour[M].Oxford Economic Papers, 1962:158-172.

[4] 胡国远. 中国城市化进程中城乡协调发展研究[D].同济大学硕士学位论文, 2007:6-7.

[5] 李志强, 雷海章. 模糊聚类:中东部地区城乡统筹水平的分类与比较[J].农业技术经济, 2006(1):30-34.

[6] 王富喜, 孙海燕, 孙峰华. 山东省城乡发展协调性空间差异分析[J]. 地理科学, 2009(3):323-328.

[7] 汪宇明, 刘高, 施加仓, 等. 中国城乡一体化水平的省区分异[J].中国人口·资源与环境, 2012,22(4):137-142.

[8] 张竟竟, 陈正江, 杨德刚. 城乡协调度评价模型构建及应用[J].干旱区资源与环境, 2007,21(2):5-11.

[9] 张竟竟. 基于二元结构与“三农”问题的河南省城乡协调度动态评价[J]. 中国农学通报, 2011(2):446-451.

[10] 薛红霞, 刘菊鲜, 罗伟玲. 广州市城乡发展协调度研究[J].中国土地科学, 2010,24(8):39-45.

[11] 王艳飞, 刘彦随, 李裕瑞. 环渤海地区城镇化与农村协调发展的时空特征[J].地理研究, 2015(1):122-130.

[12] 陈弢. 区域旅游发展协调度的时空差异研究[J].地理研究, 2014(3):558-568.

[13] 廖重斌. 环境与经济协调发展的定量评判及其分类体系——以珠江三角洲城市群为例[J]. 热带地理, 1999(2):76-82.

[14] 刘晨光, 李二玲, 覃成林. 中国城乡协调发展空间格局与演化研究[J].人文地理, 2012(2):97-102.

[15] 曾磊, 雷军, 鲁奇. 我国城乡关联度评价指标体系构建及区域比较分析[J].地理研究, 2002(6):763-771.

[16] 邱菀华. 管理决策与应用熵学[M].北京: 机械工业出版社, 2002:193-194.

[17] 杨士弘, 廖重斌, 郑宗清. 城市生态环境学[M].北京: 科学出版社, 1996:114-119.

[18] 钱丽, 陈忠卫, 肖仁桥. 中国区域工业化、城镇化与农业现代化耦合协调度及其影响因素研究[J].经济问题探索, 2012(11):10-17.

[19] 樊敏, 刘耀林, 王汉花. 基于协调度模型的城市土地集约利用评价研究[J].测绘科学, 2009(1):144-146.

[20] 孙云霞, 叶金国. 我国区域城市化与农业现代化协调性评价研究[J].社会科学论坛, 2009(10):87-90.

[21] 国务院. 国务院关于大力实施促进中部地区崛起战略的若干意见[EB/OL].[2015-7-20].http://www.gov.cn/zwgk/2012-08/31/content_2214579.htm.

[22] 马晓熠, 裴韬. 基于探索性空间数据分析方法的北京市区域经济差异[J].地理科学进展, 2010(12):1 555-1 561.

[23] Krugman Paul. First Nature, Second Nature, and Metropolitan Location[J].Journal of Regional Science, 1993,33(2):129-144.

Spatial-temporal Characteristics of Urban-rural Coordinated Development

QIAN Wen-rong1,WANG Peng-fei1,YE Jun-tao2

(1.ChinaAcademyforRuralDevelopment,ZhejiangUniversity,Hangzhou310058;2.SchoolofManagementandEconomics,ZhejiangUniversityofScienceandTechnology,Hangzhou310023,China)

First, this study builds evaluation system from three aspects of production development, people’s livelihood and environment. Then, it analyzes dynamic evolution characteristics and spatial variation law of urban-rural coordination degree of China’s 30 provinces from 2002-2012, using entropy-weight method, coordination degree model, cluster analysis and exploratory spatial data analysis etc. The results indicate that (1)urban-rural coordination degrees of all provinces are improved in the study period, but there are obvious difference among provinces; (2)coordination degree shows significant spatial autocorrelation as a whole. Specifically, provinces with higher coordination degree mainly gather in southeast coast, meanwhile, provinces with lower coordination degree mainly agglomerate in the west of Heihe-tengchong line; (3)Jiangxi, Anhui and Liaoning show local spatial heterogeneity. Finally, according to geographical dual economy, dual economic model and other related theories, this study tries explaining the influence mechanism of interaction among geographical units to the difference of urban-rural coordination degree.

urban-rural coordination;comprehensive evaluation;dynamic evolution;spatial variation

2016-03-23

10.13968/j.cnki.1009-9107.2016.06.15

国家自然科学基金项目(715732325)

钱文荣(1966-),男,浙江大学中国农村发展研究院教授,博士生导师,主要研究方向为农村经济问题。

F304.5

A

1009-9107(2016)06-0105-09