建立身体动态平衡的歌唱站立方式

邢岚枫

(福建艺术职业学院,福建 福州 350100)

建立身体动态平衡的歌唱站立方式

邢岚枫

(福建艺术职业学院,福建 福州 350100)

美好声音的产生,不仅仅只是发声器官个别运作,而是人的整个身体运动的结果。建立动态平衡感的站立方式更有利于歌唱者充分、有效地支持歌唱发声运动。本文就“歌唱时建立动态平衡感的原因”“如何建立?“”学生常见歌唱错误站立方式及产生的不良后果。“”调整歌唱站立方式的辅助教学”等方面的问题做深入的研究和分析。

歌唱;站立;动态;平衡

歌唱时掌握正确的站立方式,对歌唱者而言至关重要。良好的站立方式有利于塑造、建立歌唱者稳定的内心感觉。是歌唱者呼吸稳定,思维清晰的保证。也是歌唱发声技术、技巧得以顺利发挥的基石。在教学实践中笔者发现,学生对“歌唱中正确站立方式”的问题理解较为模糊。通常停留在站直了,站美了,这样较为肤浅的认识层面。学习的重点高度聚焦在发声技巧上,忽视了掌握良好站立方式的基础性训练;在欣赏优秀歌唱家演唱时,也通常只看到歌唱家演唱时外部形体姿态站的潇洒、漂亮,而予以简单,粗糙的模仿。缺乏对“他们身体内部如何运做?”的深度思考。

歌唱演员与舞蹈演员,模特演员在舞台上的站姿都需要要站的直、站的美,但其与后两者最大区别在于这种站立方式必须有利于歌唱者充分、有效地支持歌唱发声运动。那么,歌唱时什么样的站立方式更有利于歌唱发声呢?

一、建立动态平衡感的站立方式更有利于歌唱发声

美好声音的产生包含很多因素,而不仅仅只是发声器官个别运作的结果。歌唱者的身体作为发音体,其站立方式(肌肉与骨骼的调整变动),影响着歌唱者身体的平衡性与稳定性,进而影响歌唱者的演唱心理,发声状态,气息运用,最终影响歌唱音质。歌唱家斯坦纳(Steiner)曾说过:‘即使发单音,人的整个机体都在参与这个发音过程,是整个身体运动的结果。

笔者在这里提出并强调“动态”,是因为在歌唱中,流淌的音乐、起伏的乐句、变化的音符(专业歌手通常应具备三个八度左右的音域),以及歌唱者情绪的波动,声音的弹性,音色的明暗变化,这一切的运动、变化和调节都需要歌唱者身体内在,建立与歌唱相应的、动态调节机制。而不是“静态”的或“固定不变”的单一方式或僵化模式。正如1967年,温克尔曾说过:“即使歌手发出一个简单的音符也是有动态生命的,以至于每秒钟过后的声音形式和音色变化都必然是不同的。”他进一步陈述说“若将声音的振幅或强度保持严格的一致性会令听者感到不舒服”

那么,为何强调“平衡”呢?

众所周知,气息运用在歌唱中的重要地位。在歌唱中,当全身的气脉处于通畅;身、心处于自然、平衡、舒适的状态时,发声器官(声源体)产生的声音会引起全身自然的广泛共鸣与震动。在一些歌唱大师的访谈中,我们会听到某些歌唱大师这样形容自己的歌唱感觉:“感觉自己的每一个细胞,毛孔都在歌唱”就是这个道理。

健康的体魄,正确的站立方式本身就让肌体以脊柱为中轴,使全身处于平衡,弹性的状态中,自然的为歌唱提供深长的呼吸。但是,很多无意识的不良站立方式正打破这种先天自然的平衡状态。在日常生活中,绝大多数的人站立方试都有这样或那样的问题,只是大家没有特别意识到问题的存在。颈椎病,腰椎病已是现代人常见病,手机和电脑的普及也致使发病年龄日趋年轻化,广泛化。

在舞台上、在歌唱中,个人的缺点与优点都会被成倍放大。拥有身体内在良好的平衡性,再加上好的发声方法,会将声源体声带产生的柔弱基音,通过全身共鸣与震动,成几何倍扩大成悦耳,响亮的歌声,并且具有很强的穿透力。声音听上去“柔中带刚,圆润婉转”反之。如果无法建立这种平衡性。那将只能产生局部共鸣,发出的声音僵硬尖涩。并且发声方法也会受到很大影响,甚至将演唱者至于痛苦与危险的窘境(不良演唱对嗓音的损害)。

无意识的不当站立方式本身就让身体处于不平衡当中。受力不均的身体,某些骨骼和肌肉过于紧张(比如颈部周围肌肉,喉部,下巴),某些则过于松懈(横膈膜,腰,腹部,腿)。在歌唱中,随着技术、技巧难度的不断增加,这种不平衡被成倍放大和不断强化。过度紧张的部位不仅使共鸣的全身震动严重受阻,也打破了人自然,平稳,顺畅的呼吸方式,导致身体气脉运行不畅,从而引起身体的不适。身体的不适,又带来心理上的各种紧张和精神上的恐慌。随着歌唱的持续进行,气息越来越紊乱,最终导致全身紧张和心理调控力失控,产生各种各样的气息和发声问题。因此,有的学生唱歌气总不顺,听着“上气不接下气”。或“憋气”、“漏气”“喘气”。这些问题的形成,一方面源于”心“即对歌唱方法的模糊,歌唱意识的错误认知。另一方面,与“身”的不良站立方式的“原罪”密不可分。以下,笔者就针对“建立身体动态平衡的歌唱站立方式”的问题做进一步的研究和分析。

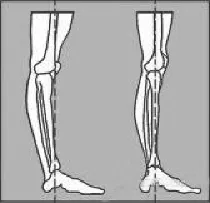

二、建立身体动态平衡之根本——人体骨骼系统平衡

科学研究证实:当颅顶——外耳道口——肩膀的中点(肩峰)——骼骨的最高点(骼嵴)——膝盖——足弓前能连成一线时,身体骨骼系统可以保持平衡,此时肌体不需要额外用力。对歌者而言,在歌唱时积极,主动的对自己的主要支持平衡的骨骼与相应的肌肉进行动态调整,使自己的站立方式如右图所示,就不会把宝贵的能量消耗在错误的姿势上。以下,笔者自下而上的、对右图中各个重要骨骼支持点、及学生歌唱时,关于这些重要骨骼支持点的常见错误使用方式及改善方法,进行分析、归纳。

(一)脚和脚踝

双脚好似高楼的底层,是全身着力的落点。整个脚掌是否能均匀,稳固的着力于地面,决定着整个身体的平衡稳定。正确的脚掌着力点应如右图脚掌上的四处红点所示处,四点均匀着力。在声乐教学中,大部分学生倾向于站在脚掌的前端和脚掌的外围,而脚掌内侧完全松懈。身体着力不均,稳定性差。并且,整个身体是松垮向下塌陷的感觉。唱歌的“精、气、神”提不起来。

还有的学生,由于歌唱方法的不完善或恐惧心理,一遇到高音或难唱的乐句,之前唱的好好地歌唱状态突然就丢失了。整个人的重心开始下意识的向各个方向歪斜,有的向前倾,双脚脚跟提起把整个身体向上拎,气息一下就“浮”了起来。有的向左或右歪,把身体拧着唱,气息瘀滞堵塞,声音听上去“很紧”;有的向后倒,前脚掌往上翘,气息全虚了,声音闷在喉咙里传不出来。

遇到这些问题,老师都需要向学生讲解原因,让学生引起重视并予以纠正。可以试试以下这个方法:

调整脚掌的四点均匀着力地面。试着抬起脚趾,找到脚弓提起的感觉,脚趾放下之后,仍然保持住这种感觉。尽量清晰地感受大脚球,小脚球与脚跟中心形成的三角支点。感受到大地带来的支撑和稳固。运用此法,学生可以快速找到歌唱时身体正确的重心位置(如下图中箭头所指点)并找到脚掌稳固支撑后,身体挺拔向上的延展感。

笔者经常在学生快唱高音,身体就要歪斜之前,提示学生用力抬起十个脚趾头,并让脚趾头指间大大张开,以此强制学生重心稳定在身体中线,对保证发音肌体正常运作,技术技巧能顺利运用,起到了非常明显、良好的效果,很多本来不能唱的高音和难唱语句突然就都能唱了。可见,保持身体的平衡稳定对歌唱技术技巧的正常发挥起着多么大的支持作用。

(二)双腿和膝盖

据笔者在教学中观察,如果老师没有特意提醒学生膝盖的摆放,绝大多数的学生都会膝盖后顶,引起超伸。这样歌唱时人的平衡、稳定性差,轻轻一推就东倒西歪。

保持胫骨垂直在脚跟的正上方,注意不要把膝盖用力向后顶,形成一个过度的伸展,膝盖自然而细微的屈膝,肉眼几乎看不出来。利用肌肉的力量把骨骼收拢,支撑身体,而不是依靠锁住关节,让骨骼来支撑。如图:

超伸 正确

(三)臀部和骨盆

骨盆是由骨骼构成的盆状物,倘若骨盆能保持平衡。那么上半身的重量经过头、颈、胸廓和脊柱,就能恰当的转移到下半身髋臼、腿、膝和脚。所以,歌者骨盆的位置非常重要,只有极少数的学生不经老师提醒能把骨盆摆放在利于歌唱的正确位置。大多数的声乐学生,尤其是女生,倾向于骨盆前倾。穿着高跟鞋再加上塌腰撅臀,还以为那样的姿势在舞台上站着很美,能体现“s”型曲线。殊不知这样的站姿,对歌唱来说简直就是“致命伤”!男生也有此类问题,只是没有女生那么明显,严重。

骨盆位置不正,最直接的原因就是腹部,盆底肌,臀部肌肉都太松弛。如前倾或后倾的过度,就会严重影响歌唱气息“气沉丹田”和上、下身能量的传导。

针对骨盆问题,教师要教导学生在空间三个面内保持平稳:骨盆两侧高低一致; 骨盆面平行你所对的墙面(无一前一后);骨盆面与地面垂直(不向前或向后倾斜)。

针对骨盆前倾的学生。教师要训练他们有意识调节尾骨向下、轻轻向前卷胯骨(不是夹臀),拉长腰椎,保证骨盆中立位。如图

正确 骨盆前倾 骨盆后倾

(四)胸部和肩膀

骨盆后倾的主要原因就是肩背部的肌肉过于松弛造成胸廓塌陷,整条脊椎向内弯曲,带动骨盆向后倾斜。驼背耸肩。挤压整条任脉(任脉:奇经八脉之一。行于腹部正中,对一身阴经脉气具有总揽、总任的作用。如右图),严重影响歌唱运气发声。纠正这样问题的学生,方法如下:让学生肩膀自然下垂向后,对齐并远离耳朵。展宽胸部,吸气时向上拉长躯干正面的皮肤,从肚脐到锁骨。从躯干的中心拉长到头顶。内部和外部同时伸展。感觉正在创造躯体内部空间。

(五)脖子和头部

这两个部分集中了主要的歌唱发声器官,保证他们的平衡性意义重大。生活中的不良姿态会影响颈部的正确位置,大家看看左图,现在像这样玩手机的学生是不是很多?这种姿态看起来很轻松。事实上,

很容易导致背部和颈部肌肉的紧张。长时间处于这种姿态,容易对颈椎造成伤害,导致脖子前伸。不能直立拖起头颅。老师要提醒学生注意调整不良生活习惯。纠正这样问题的学生,方法如下:让学生正视前方,头颅保持在正中心,轻轻向上伸展。感觉后脑勺向上提起,在不紧张的情况下,均匀拉长脖子的四周。不要抬高下巴,脸部表情舒展,放松舌根、喉部。解决此类问题,教师可以借助下文的辅助教学“背背佳”帮助学生调整上半身回到正确的位置。

三、常见歌唱错误站立方式及产生的不良后果

右图歌者骨骼的各关键节点扭曲,不能连成一线,骨骼系统失去平衡,身体需额外用力。因此表情痛苦,唱的费力。

1.耸肩。右肩的紧张会带来喉部的紧张,影响声带正常振动。

2.头部后仰。头部控制着全身所有的姿势反射。当头的位置偏离中线时,身体其他部位就要向中线移近或移出以保持平衡,这样会消耗肌体部分能量以抵消地心引力的作用。并且头对颈部的位置非常重要。头位的不正会立即导致颈部肌肉的紧张。随着颈部肌肉紧张度的增强,喉部以下的压力也随之增加,改变声道的形态。影响音质。

3.塌腰,撅臀。骨盆前倾。腹部过于松弛,没有用上歌唱发声相关重要肌群:腹肌+膈肌+下背部(腰)+臀部(盆肌),失去歌唱发声运动的基础和动力。同时也导胸部塌陷,歌者不得不采用胸廓下压的呼气方式唱歌。明显抑制了胸腔共鸣的产生,影响整体声音的共鸣和响度,唱的上气不接下气。

4.膝盖超伸。双腿肌肉不能正常用力,重心不稳,身躯(歌唱的音箱)得不到有力的支撑。

四、调整歌唱站立方式的辅助教学

(一)大腿夹砖

正确的夹砖练习能让歌者知道怎样运用身体的各个部分。瑜伽砖由硬塑料泡沫制成的“砖”,轻巧,结实、防滑。规格尺寸约:长23cm宽16.2cm高8cm。如果没有瑜伽砖,也可拿厚度,大小相仿的硬泡沫、书籍、字典代替练习。

练习步骤:

1.两脚平行,双脚距离比砖的厚度略小,把砖放到两腿之间,向上顶到腿根。重心在足弓处。

2.收腹、提臀、展胸、沉肩,骨盆调整到正位。想象自己要用腿臀的力量把两腿间的砖夹薄成一张纸,两脚象树根一样向下压地,从脚踝开始,膝盖,脊柱,直到头顶,向上伸展,上身自然挺拔,整个身体牢固稳定的伫立于地面。

3.保持呼吸通畅,心里默数呼吸,20个为一组,放松休息10个呼吸,再做一组。

在这个站立的姿势中我们能够检验出自己的重心在哪里,重心决定了哪些部位肌肉用力,哪些放松,通过不断地练习体会,有意识的记住肌肉的用力,和骨骼的位置感觉。歌者会感到全身的能量被调动起来,全身的肌肉、骨骼开始参与歌唱运动中来。萎靡不振的精神被赶走,自信心被点亮,歌唱的欲望和兴奋感逐渐升腾,这才是歌唱所需要的准备状态!

(二)自制“背背佳”,纠正含胸、耸肩。

此方法效果立竿见影。轻松一绑,不但省掉了教师很多纠正含胸、耸肩语言上的解释,还让学生自主,快速准确的展开胸部。准备一根细窄型、约4.2米长的瑜伽带,按照如下图示:

1.左、右手分别握住瑜伽带,手臂伸直用做带子预留长度的标准;下瑜伽带在背后的位置,以腋窝的高度为适 2.把瑜伽带的两端放到背后;3.将瑜伽带的两端在背后,交叉后从腋窝下方向前拉,注意:双肩上的瑜伽带一定要压紧斜方肌4.在胸衣的下缘。将瑜伽带扣好、拉紧。5.完成!

五、贵在坚持

很多学生在课堂上站立方式调整的已经很不错了,在动态平衡感上进行歌唱也取得很大的进步。但课后无法坚持,往往只顾着练歌而忽视了站立动态平衡感的训练。因此,上课时教师要紧密结合发声训练,对不当站立方式反复强调,引起学生重视。督促学生课后复习,直到养成良好的歌唱习惯。

六、结语

歌唱者要珍惜自己的艺术生命,重视建立自己正确的,能有效支持歌唱动态平衡站立方式,不断提高自己的技术、技巧准确度与熟练度,养成良好歌唱习惯。笔者在文中提及的方法仅供参考、借鉴,另外长时间低头看手机,翘二郎腿、穿高跟鞋,常把重心放在一条腿上站立,只用一侧手提东西或一侧肩背包等等这些习惯,均会影响骨骼的正常生长、发育,带来肌肉劳损或骨骼变形,进而影响建立正确的歌唱站立方式。因此,对于有志于在声乐专业上立足、建立歌唱事业的歌者来说,必需调整日常生活习惯,在生活中也注意保持正确的姿势。除此之外,舞蹈、瑜伽等多种体育运动不但强生健体,更有助于让歌唱者了解自己的身体,增加对身体内在的觉知力。教师可以鼓励学生课余时间练练瑜伽、舞蹈或选择一些自己爱好的运动,通过参加正规的运动培训班,进行正确有效的练习。让学生通过多种方式体会和建立身体的动态平衡感,在日常的声乐教学中也可以加入一些辅助性动作与体式的训练。如瑜伽单脚树式,船式、弓式、平板式(如下图)让学生在动作训练中,加强对如何建立身体动态平衡感的认知!■

单脚树式

船式

弓式

平板式