错案界定的现实偏差及要件重构

李洪波,付金良,石东洋

(1.山东省无棣县人民法院,山东 无棣 250000;2.山东省阳谷县人民法院,山东 阳谷 252300)

错案界定的现实偏差及要件重构

李洪波1,付金良1,石东洋2*

(1.山东省无棣县人民法院,山东 无棣 250000;2.山东省阳谷县人民法院,山东 阳谷 252300)

“错案”一词在不同群体间的概念反射不同,理论界和实务界对“错案”的界定逻辑混乱、众说纷纭,各地也没有一个统一的标准。实现错案追究制度的设计初衷,对“错案”的定义或者标准这一前提性概念进行合理的界定非常关键。剖析“错案”一词称谓的由来以及专家学者对于“错案”标准的界定与认知,现实中存在的界定偏差。通过分析 “事实认定错”、“结果错”、“程序错”、“当事人权益受损之错”四种主要类型的错案的审查标准,界定错案的要件。

错案界定;现实偏差;要件重构

最高人民法院《关于完善人民法院司法责任制的若干意见》指出,法官依法履职行为不受追究。同时,又举了不得作为错案进行责任追究的情形,但未对错案进行界定。近年来,佘祥林案、赵作海案、聂树斌案等“亡者归来”或是“真凶现身”的案件不断挑战人们的心理承受底线,社会民众、专家学者对于非法证据排除[1]、疑罪从无等现代法治规则的讨论掀起了又一场高潮。因此,对“错案”进行合理的界定显得尤为重要。

1 “错案”概念界定的现状及历史演变

1.1 错案概念在不同群体间的多样化反射

笔者通过随机抽样的方式分别对100名法官、100名律师、200名社会民众三个群体关于错案的认定标准进行问卷调查,问卷内容将错案以罗列的方式划分为裁判结果错误、程序错误、事实认定错误、适用法律错误、二审或者审判监督程序重审、改判或再审、故意枉法裁判、重大过失致使当事人权益受损、裁判文书瑕疵等共8项标准。

法官群体中76%的认为故意枉法裁判的为错案,10%的认为案件裁判结果错误的为错案,8%的认为二审或者审判监督程序重审、改判或再审的为错案,4%的认为程序错误的为错案,2%的认为法律适用错误的为错案。

律师群体中44%的认为故意枉法裁判的为错案,35%的认为案件裁判结果错误的为错案,15%的认为程序错误的为错案,6%的认为二审或者审判监督程序重审、改判或再审的为错案,。

社会民众群体中62%的认为案件裁判结果错误的为错案,18%的认为二审或者审判监督程序重审、改判或再审的为错案,10%的认为重大过失致使当事人权益受损的为错案,10%的认为利益诉求没被满足的为错案。

群体不同,即使是面对同一问题也会得出不同的结论。法官在错案的标准或者定义这一问题上考虑更多的是有没有故意为之枉法裁判,律师则对裁判结果与故意枉法裁判两项标准表现出了更强烈的倾向意见,社会民众更在意自身的诉求有没有得到满足。人的认知是一个非常复杂的过程,是对信息进行加工处理,由表及里,由现象到本质地反映客观事物特征与内在联系的心理活动。在认知世界进行思维活动时,客观世界的信息经过人的大脑处理之后,往往会因为个体的差异而产生不同的变化。作为社会人、经济人,在认知世界进行思维活动时往往会不自觉的与本身的利益点联系在一起,不同的人即使面对相同的问题也会因个体的差异得出不同的结论。在何为错案这一问题上,不同的群体得出了不同的结论即是如此。

1.2 “错案”一词称谓的由来及部分法院的界定

1990年,秦皇岛市中级人民法院率先建立了“错案追究制”,1998年,最高人民法院制定《审判人员违法审判责任追究办法(试行)》和《审判纪律处分办法(试行)》,此举建立了全国范围的错案追究制度。后经最高人民法院的倡导,各地法院相继建立了类似的制度。

河南高院在2012年出台的《错案责任终身追究办法(试行)》第3条中规定:“本办法所称的错案一般是指人民法院工作人员在办案过程中故意违反与审判执行工作有关的法律法规致使裁判、执行结果错误,或者因重大过失违反与审判执行工作有关的法律法规致使裁判、执行结果错误造成严重后果的案件。”[2]《内蒙古自治区各级人民法院错案责任追究》则将“错案”界定为:“认定事实、适用法律错误或者违反法定程序而造成裁判、裁决、决定、处理错误的案件。”[3]《会同法院违法审判责任追究办法》第4条规定:“审判人员对原判认定的主要事实失实,适用法律错误,判决、裁定明显不当,按审判程序全部改判或发回重审(刑事案件有罪作无罪、无罪作有罪、量刑幅度改判或抗诉理由成立而改判)的案件属于错案。”[4]

河南省高级人民法院对错案的界定是以损害后果为价值导向,罗列符合错案特征的案件。内蒙古自治区则是以裁判结果为价值导向来界定错案的标准。会同县人民法院则是以审判程序中二审的改判或者发回重审作为标准来界定错案的定义或者范围。福建省、江苏省等各地法院也都发布了类似的规定或者制度对错案作出定义、给出标准,在此就不一一列举了。但是截至目前,全国人大或者最高人民法院并没有以立法或者司法解释的形式对何为错案作出界定,错案的定义或者说标准因地域、部门、适用人员范围的不同而差异很大。

1.3 专家学者关于“错案”标准的不同认知

有的认为错案是各级人民法院对原判决认定的主要事实失实,适用法律错误,判决明显不当,按审判监督程序改判了的案件及发生其他执法错误,需要追究责任的案件[5]。有的学者认为,错案指的是:“审判人员或与审判活动有关的人员在立案、审判和执行过程中,因故意或过失违反程序法和实体法,造成处理结果错误,情节较重,依法或者有关规定需要追究责任的案件[6]。有的学者认为,错案是指裁判被依法作重大改判的案件,无论是依二审程序还是依审判监督程序。此外还有很多种理解,这里就不一一列举了。学术界关于错案的理解,主要涵盖了三大方面。一是关于错案的起算时间问题,即错案的界定应从什么时间开始,是从一审结束开始还是应贯穿于整个诉讼过程,是单指审判程序还是包含立案、审判、执行等全部诉讼程序。二是关于程序问题,即违反程序的案件是否一律认定为错案。三是关于裁判结果的问题,这一方面同样包含法官的主观意识问题。错案的标准是否以二审或者审判监督程序改变原审结果为准,错案是否以法官的主观故意或者重大过失来认定。

无论是司法界还是学术界,对于错案的定义都没有一个统一的认识,甚至众说纷纭。对大多数案件而言,其在事实认定或者法律适用方面都存在着相当大的模糊性[7]。法官是靠预感来形成自己的结论或者猜想的,法官在解释、推理、认定事实、适用法律进行裁判时,常常要受到来自自身和外部的各种因素的影响,由于法官个性(性格、爱好、习惯、偏见、家庭背景、受教育程度等)不同,所以出现对事实和法律适用的判断具有个性化是难免的。要完善我国的错案追究机制,对错案作出定义或者采用罗列的办法对错案的标准进行限制归纳是十分有必要的。无规矩不成方圆,规则的目的在于人们行动时可以进行选择,同样对何为错案作出定义也是方便法官在进行裁判这一司法活动中进行价值选择的必要。

2 “错案”概念界定的现实偏差

以二审或审判监督程序改变原审结果为切入点,通过对“二审或者审判监督程序改变原审结果”、“程序错误”、“当事人权益受损”三种主要类型的错案进行分析,该三种主要类型的“错案”必然为错的命题存在真假,且存在“错案”的例外情形。

2.1 裁判结果错误之“错案”真假命题分析

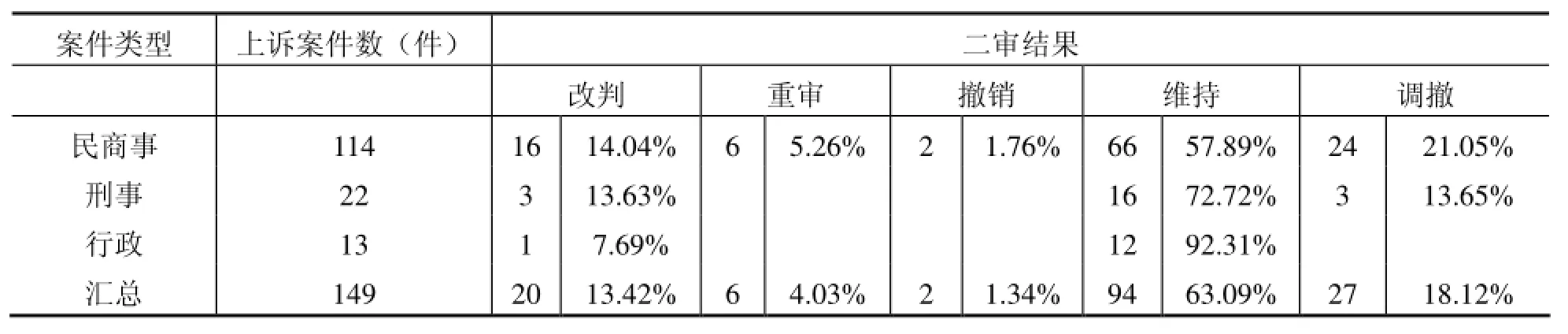

在审判实践中,大多数的案件都会在一审程序中解决完毕,但是也有部分案件存在二审、再审的情形。那么,如果以裁判结果错误来界定错案的标准,二审或者再审改变原审结果的案件能不能认定为错案?二审或者再审的法官在事实认定、法律适用方面是否就一定是正确的,这个命题无疑困扰着许多专家学者。通过调取S省W县2013年度、2014年度的上诉案件情况统计表(详见表1、2)。

通过2013年度S省W县上诉案件统计表可以看出,在上诉的149件案件中,有94件维持原判,其中28件案件确定的改变了原审结果,调撤的27件案件部分以调解的方式改变了原审结果。维持的案件只占上诉案件总数的60%多一点。2014年度S省W县的上诉案件,维持的更少,只占上诉案件总数的47.90%。对再审案件的数据没有进行统计分析,但是根据审判监督程序的设置目的,不免可以确定再审案件维持原审结果的案件数几乎为零。通过走访了解到,2014年度S省W县上诉案件涉及的法官涵盖了该法院几乎所有审判部门的一线办案法官。如果以二审、再审改变原审结果为标准来界定错案,那么岂不是说大部分基层法院的法官都会因出现错案而被处分或者惩戒?

“根据裁判者与纠纷事实的时空关系,由人负责裁判的制度可以分为两类:知情人裁判与非知情人裁判”[8]法官裁判是一种非知情人裁判。“由于人之认识能力有限,任何人对于事实之存在殊难得到绝对确认之认识。”[9]主观意识性及证据本身客观性的不确定,法官裁判结论不可避免的具有或然性,并且依据的裁判事实只能是一种盖然性认识。

法官在裁判活动中,会依据带有个体烙印的专业知识、生活习惯、经验法则、逻辑推理等来还原已经发生的事实,这是一次主观之与客观的认知过程。并且在实践中,客观存在的事实是,法官还原纠纷事实往往从暂时形成的结论开始(即使这种结论只是暂时的,也会对最终的裁判结果产生影响),反向寻找证据来论证结论。受上述多种因素的影响,在还原案件事实的过程中期望不同的法官得出同一结论绝对是一个伪命题。并且在实践中,还会存在当事人延期提供新的证据、案件发生了新的事实、裁判依据的法条改变、社会效果影响案件走向等情形,这些都对裁判结果产生了或多或少的影响。

表1 2013年度上诉案件情况统计表

表2 2014年度上诉案件情况统计表

2.2 程序错误之“错案”的“情有可原”

“错过一个真正的罪犯,天塌不下来,错判一个无辜的公民,特别是错杀了一个人,天就塌下来了。”[10]不可否认,程序正义比之实体正义更加重要。裁判是法官根据证据材料自由心证的一项心理活动,既然是心理活动,往往会因具有主观性而出现认识偏差或者错误。即使设定每一起案件只有一个正确的结果,也不能保证每一位法官的裁判都是正确无误的。为此,只能通过一种完善或者不完善的程序正义来保证当事人充分行使各项诉讼权利,以期将错误率降到最低。这就是程序正义的现实意义所在。但是,不可否认,程序正义有时也会因客观因素的制约而举步维艰,程序错误也会存在情有可原的例外情形。

《民事诉讼法》第85条规定:“送达法律文书,应当直接送交受送达人。受送达人是公民的,本人不在交他的同住成年家属签收。”S省W县有这么一个案例:W县某银行因金融借款合同纠纷将杨某、牛某、杨某某(系杨某次子)、许某某(系杨某某妻子)起诉至W县法院,送达时W县法院立案庭送达组在询问杨某能否将法律文书转交杨某某后,即将应由杨某某、许某某签收的文书交由杨某代收,后开庭审理时杨某、牛某到庭应诉,杨某某、许某某未到庭参加诉讼。一审案件审理终结后,许某某以杨某不是其同住成年家属向W县法院申请再审,后W县法院审判监督庭依法裁定该案再审。W县法院审判监督庭依法裁定该案再审不存在任何问题,该案的送达程序确实存在错误。

该案也反映出了一个问题,因立案庭送达组法官之违法送达而导致的“错案”,其后果由谁承担?实践中,部分法院的送达程序与审判程序是分离的,案件的起诉手续在立案后由送达组专门送达。案件的承办法官在接手案件后,即使审慎的审查送达手续是否合法合规,也会因信息不对称而偶尔出现失误。失误的结果只有一个,那就是因送达程序违法而产生了错案。每一起案件都是由具体承办法官负责的。这种因法院其他工作人员失误而导致的错案该如何认定?如果将该错案算在承办法官身上,这对承办法官来讲是否公平呢?是否属于情有可原?

网络上有这样一个新闻:有网友举报阜阳中院法官“自审自记”。如果有人问笔者,你觉得这种“自审自记”是否属于程序违法?答案是肯定的。但是如果你要问这种情形是否值得同情,回答也是肯定的。这位马法官明知道一件事情是错的,还选择了去做,无非有以下几点原因:这种错误多数人会选择主动去做,且“值得理解”;这种错误是难以克服或者不可避免的;避免这种错误的代价比犯错更高。

“案多人少”的矛盾一直困扰着法院工作,特别是近几年来大量案件的涌入更加剧了这一矛盾。受人员编制压缩、案件数量增多、考核奖惩挂钩、当事人闹诉闹访等多重因素的影响,承办法官只有一条路可以选择,那就是采取各种办法、加班加点将案件消化掉、解决掉。以W县法院为例,有23位从事一线审判的法官,年人均结案数在160件左右,除去法定节假日,相当于每人每天审结一件案件,压力之大可想而知。除却上述因素,现实中还存在书记员不够用的情况,五六位法官共用一位书记员的情况普遍存在。其他的困难可以通过自身努力加以克服,但是书记员数量少这种客观困难如何解决?在“案结事了人和”的压力之下,在书记员忙不过来的前提下,承办法官不得不“自导自演”,“自审自记”。

2.3 当事人权益受损“错案”,法官头上的达摩利斯之剑

以损害后果为价值导向的错案主要指:法官故意或者重大过失造成当事人权益受损的案件。但是实践中也会存在这样的例外情形,即除却法官的主观因素,即使不是故意或者重大过失也有可能因为当事人的言论、社会舆论的影响被认定为错案。错案的定义由于轮廓不明,成为打击报复法官的兜底条款。

浙江省温州市瓯海区法院的执行员胡某因滥用职权罪站到了被告席上。无独有偶,2013年河北省唐山市某法庭的审判员马某因被检察机关认为争管辖权引起当事人上访而以相同罪名起诉。2002年,广东肇庆四会市法院民庭法官莫某,因被告人在法院外喝农药自杀,被以玩忽职守罪起诉,虽然最终被宣判无罪,但是317天的关押伤害的不仅仅是这位法官的自由、健康与良心,还深深地伤害了其他的法官同仁。特别是莫法官,没有因为错审错判受到处分或者惩戒,反而因为当事人在法院门前喝药引起的舆论轰动而被公诉。这几名法官被起诉的罪名不同,最后的结局不同,但是有一个共同点,那就是看不出有任何损害当事人权益的地方。

一个案件,即使事实认定清楚,法律适用正确,也有可能因为当事人的上访告状而被认定为错案。案件的对错与否在当事人看来只有结果的利弊。如果诉求得不到满足就会闹诉闹访,不达目的决不罢休。特别是在当前一心一意谋发展的形势之下,任何影响社会稳定的因素都会被无限放大,这更加助涨了当事人的上访决心。信访不信诉,信人不信法的情形普遍存在。2014年度W县法院的信访案件数量,平均每周30余起,一年将近1500起信访案件,占W县法院2014年度全部案件总数的30%之多。在信访案件中,大部分当事人在反映案件的客观情况之后往往都会重点说一下,如果解决不好就去北京,给法院、法官施加压力。“损害后果”为标准的错案范围与当事人的信访强度成正比,信访强度越大,范围越广。以“当事人权益受损”为价值导向的错案标准实实在在的成为了法官头上的“紧箍咒”。

3 “错案”的科学界定及要件重构

从实践经验出发,以“事实认定错”、“结果错”、“程序错”、“当事人权益受损之错”四种主要类型的错案标准的限定审查为视角点进行分析,错案的界定可有新的答案。

3.1 “事实认定错”认定过程中法官行为审查

庭审查明事实的过程是主观之与客观的还原过程,是通过庭审的举证、质证、认证,根据证据材料来推断的一次论证过程。查明的事实是“确信为真”而非“必然为真”的事实。事实认定错的定义限制应紧紧围绕还原或者推理这一过程中法官的行为是否符合法律规定、生活习惯、经验法则来进行。无法找到一个正确的事实来否定错误的事实。具体来说,认定案件为事实认定错应仅限于以下几点:①举证责任分配问题。主要限定审查法官在庭审中的举证责任分配是否符合法律规定;如果法律对举证责任分配没有规定,举证责任是否是按照当事人举证能力的大小来分配;分配行为是否符合生活常理;②举证期限确定问题。限定审查法官在确定举证期限时是否充分考虑了当事人举证能力的大小;延期举证是否准许行为是否存在合理事由;③质证过程。主要限定审查在庭审中法官的行为是否阻碍当事人充分行使质证权利;法官有没有打断当事人对证据进行质证;法官的打断行为是否确有必要;④调查取证问题。主要限定审查法官在当事人申请调查取证时是否准许的行为是否符合法律规定;法官依职权调查行为是否符合法律规定;⑤证据的认证。主要限定审查法官对证据真实性、客观性、来源合法性的审查行为是否符合法律规定;对证据的证明力确认的行为是否符合法律规定;对证据不予采纳行为是否符合法律规定。

3.2 法律解释与适用的正当性在“裁判结果错误”认定过程中如何认定

丹宁勋爵曾经指出:“所有法官只要真诚地相信他做的事情在权限内,就不应承担责任。”[11]由于法律事实与客观真实之间的不对称,以及法律条文的不确定性,兼顾法官主观因素的影响,期待法官作为一个唯一正解的判决或者不同的法官得出同一结论是不切实际的,只要法官严格按照规定的程序作出裁判,即使与“应然”结果存在差异,也应相信这一结果。因此,对案件是否属于裁判结果错误应严格按照以下几点来审查:①限定在审查法官对证据材料的认定是否严格遵循证据规则;对案件事实的推理或者判断是否符合其生活习惯、经验法则;②限定在审查法官在具体案件中适用的法律条文与其他类似案件是否差别巨大,是否符合其作为一位法律人的思维;③限定在审查法官对法律条文的解释是否符合法律、行政法规及司法解释;限定在审查法官对法律条文的解释是否属于通常解释;限定在审查法官对法律条文的解释有没有扩大或者缩小,扩大或者缩小是否违反法律规定;④推理行为。主要限定审查法官在对某一案件推理时其表现出来的思维方式是否与在其他类似案件中的表现大相径庭。

3.3 “程序错”重新定义之“程序违法”的认定

“严格遵守程序有助于产生外观公正可信的裁判结果”[12]。一些法院或者专家学者关于错案的定义或者标准中多有提到“程序违法”导致的“错案”,但是并没有对何为“程序违法”给出明确答案。对于认定什么情形属于程序违法,主要有也仅限于以下几点:①违反法官职业操守的违纪行为,例如违反“五个严禁”、“十个不准”、“廉洁奉公”等要求违规与当事人或者代理人不正当交往;②违反《民事诉讼法》、《行政诉讼法》、《刑事诉讼法》及相关诉讼法司法解释的程序错误;法官在审理或者执行案件时违反诉讼法关于程序性事项的规定,则认定为程序违法;③违反《刑法》滥用职权、枉法裁判;故意违反强制性规定,理所应当认定为程序违法。

3.4 “当事人权益受损”错案定义之严格限制

当前,很多法院将“因法官故意或者重大过失造成当事人权益受损”作为认定错案的标准。该规定有其积极的一面,体现了我国“司法为民”、“让人民群众在每一起案件中都感受到公平和正义”的现代法治理念,保障了当事人充分享有各项诉讼权利。但是也有其消极的一面,即以此为标准来认定错案,过分的强调了当事人的权益,将法官与当事人推向了对立面,不利于和谐司法的构建。此外,以当事人权益受损来认定错案还为法官独立审判现代法治制度的构建留下了漏洞,许多法官因没有处理好涉诉信访案件而站到了被告席上。最高人民法院《关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第十四章、第十五章分别规定了“第三人撤销之诉”、“执行异议之诉”,给权益受损的当事人以救济途径,当事人权益受损的后果逐年弱化。在此背景下,对“因法官故意或者重大过失造成当事人权益受损”的错案重新作出定义有条件也有必要。

具体而言将认定案件为“当事人权益受损”的错案,严格限定在审查案件是否符合以下要件:一是限定审查权益受损结果的实体性与量化型;审查权益受损的结果能否以物质为标准进行确定;如果是心理精神伤害等则不应认定为权益受损;二是限定审查权益受损结果与法官行为之间是否具有因果上的关系;法官行为在权益受损结果上是否具有不可避免的作用力;三是限定审查法官的行为的过错性,区分故意与重大过失;四是限定重大过失造成的权益受损重大过失的范围,将重大过失的范围严格控制,并给出明确说明;五是细化权益受损的分类;根据权益受损事后是否得到救济以及权益受损的大小来分别对待;六是一并审查当事人的过错;根据当事人过错与权益受损之间的因果关系及作用力大小来分类。

[1] 闵春雷.非法证据排除规则适用范围探析[J].法律适用,2015(03):7.

[2] 丁文生.错案追究制的困境与反思[J].广西民族大学学报,2013,35(3):144.

[3] 张玉洁.错案追究终身制的发展难题-制度缺陷、逆向刺激与实用主义重构[J].北方法学,2014(5):67.

[4] 魏胜强.错案追究何去何从-关于我国法官责任追究制度的思考[J].法学,2012(9):35.

[5] 马长生.法治问题研究[M].法律出版社,1998:102.

[6] 付明亮.关于完善错案责任追究制度的几点思考[J].河北法学,1998(1):25.

[7] 余海燕.规范错案追究制,还原司法理性[J].法学研究,2010(3):18.

[8] 樊崇义.诉讼原理[M].法律出版社,2009:306-311.

[9] 陈朴生.刑事证据法[M].台湾三民书局,1983:581.

[10] 沈德咏.我们应当如何防范冤假错案[N].人民法院报(第2版),2013-05-06.

[11] [英]丹宁勋爵.法律的正当程序[M].李克强,等译.群众出版社,1999:72.

[12] 胡铭,郑昕.错案追究制的法理司考与制度构建[J].学习论坛,2013(2):13.

Deviation and Elements Reconstruction in Defining Misjudged Cases

LI Hongbo1, FU Benliang1, SHI Dongyang2*

(1. Wudi County People's Court of Shandong Province, Wudi, Shangdong 251900, China; 2. Yanggu County People's Court, Yanggu, Shangdong 252300, China)

Without a unified standard, the phrase “Misjudged Case” has different interpretations among different groups. The purpose to create a “Misjudged Case Investigation System” is crucial to standardize the definition of misjudged cases. This paper traces the origin of how this phrase got its name, analyses its definition given by experts, and points out its deviation in reality. By investigating the four major types of misjudged cases, namely, “wrong evidence”, “wrong conclusion”, “wrong process”, and “damage of interests to the people concerned”, the author analyses elements to reconstruct a misjudged case.

misjudged case definition; deviation; elements reconstruction

D925.2

A

1672-0318(2016)04-0026-06

10.13899/j.cnki.szptxb.2016.04.005

2016-01-29

李洪波(1986-),男,山东无棣人,本科,法学学士,副大队长,主要研究方向:司法制度。

付金良(1984-),男,山东无棣人,大学本科,法学学士,学位,审判员,主要研究方向:司法制度。

*通讯作者:石东洋(1983-),男,山东临清人,法学硕士,法官,少年庭副庭长、研究室副主任,从事裁判方法与审判理论研究。