话语联盟、意义竞争与政策制定——以互联网“专车”论争与监管政策为例

张海柱

话语联盟、意义竞争与政策制定

——以互联网“专车”论争与监管政策为例

张海柱*

在话语理论看来,政策制定是一个围绕特定议题的话语建构、意义诠释与竞争的过程。“话语联盟”框架将政策制定解释为“话语结构化”与“话语制度化”的过程,体现了话语分析与行动者互动分析的结合。“话语联盟”对政策制定的影响除了与话语及意义相关外,还受到宏观环境、制度结构与权力关系的影响。对“专车”论争与政策制定的考察发现,存在“政府管制”与“自由市场”两个话语联盟。其中,“管制联盟”主要通过“合法性”“权益”“交通拥堵”“安全”等话语来论证对“专车”加强政府管制的合理性,“市场联盟”则主要通过“共享经济”“行业新业态”等话语来论证市场机制作用的合理性。由于“管制联盟”在权力与资源网络中的优势地位,它在很大程度上主导了“专车”政策制定。不过,国家对“互联网+”“共享经济”和出租车行业市场化改革的倡导为“市场联盟”创造了有利环境,该联盟对政策制定也产生了影响,典型体现是最终政策中“专车”准入条件的放宽和“分类管理”的实施。

话语 意义 话语联盟 政策制定 互联网“专车”

一、引言

受20世纪哲学“语言学转向”(The Linguistic Turn)的影响,西方政策研究在1990年代出现了“政策话语”(Policy Discourse)这一新的研究领域(Fischer & Forester,1993;Dryzek,1990;张海柱,2013)。对“话语”的关注不仅体现了政策研究对象的拓展,而且意味着政策研究范式由实证主义向后实证主义的转换(张海柱,2015)。话语研究者在考察各种语言、沟通、论证或文本材料时,不再将其视为纯粹“描述”或“反映”客观世界的符号系统,而是秉持建构主义哲学立场,认为它们在根本上能够“构成”“创造”或“改变”社会现实。

政策话语被视为行动者针对特定政策问题的主观诠释与意义宣称。政策制定则被理解为一个“论辩过程”(Hastings,1998: 194),一个围绕特定议题展开的政策话语间的竞争性互动。当前来看,政策话语研究总体上呈现为一种囊括了多种不同理论假设、研究主题或方法的研究取向(Approach)(张海柱,2013)。而且,话语研究对于既有政策研究方法而言,更多地是一种补充,而非替代。因此,政策话语研究的展开需要思考如何与传统研究方法进行整合的问题。在这方面,荷兰学者马汀·哈杰(Maarten Hajer)将话语因素引入到政策行动者的互动分析中,从而开发出了“话语联盟”(Discourse Coalition)理论框架(Hajer,1995,2006)。迄今为止,该框架已被许多学者应用于政策制定研究中(Merino & Bello,2014;Tonkiss & Skelcher,2015;林子伦,2008),所适用的政策议题囊括了酸雨(Hajer,1995)、气候变迁(Bulkeley,2000;林子伦,2008)、能源政策(Stephan,2015)、饮用水标准(Brulotte,2007)以及行政改革(Tonkiss & Skelcher,2015)等多个领域,成为了一个影响越来越大的政策过程分析框架。当前该理论框架尚未受到国内政策研究者的明确关注,因此本文尝试应用该框架来解释国内政策制定过程,从而检验它对我国政策领域的解释效力。

不过,既有的应用话语联盟框架进行的分析多聚焦于对话语自身的考察,但是对话语实践所处的政治社会环境特别是社会权力关系缺乏足够重视。有鉴于此,本文尝试将对话语联盟的考察置于宏观制度环境与行动者关系网络中,从而构建出一个解释政策制定过程的分析框架。在此基础上,本文应用该框架来考察我国近两年出现的针对互联网“专车”(网约车)现象的社会论争以及国家“专车”监管政策制定的过程。这种考察一方面能够检验话语联盟框架之于我国政策制定过程的解释效力,另一方面也能够为理解长期以来激烈的“专车”论争提供一个分析视角,有助于我们更好地认识类似复杂政策议题的内在实质与演变特征。

二、话语联盟与意义竞争:一个政策制定分析框架

人类是“以某些事物对他们具有的意义(Meaning)为基础,而对这些事物产生行动的”(石计生,2006: 289)。话语即承载意义的符号。政策倡导者总是试图通过话语符号对社会现象赋予特定意义,并谋求该意义能够获得决策者的关注和支持。因此,“政策制定的政治,需要被理解成为了生成与控制共享社会意义体系的话语竞争”(Fischer,2003: 13)。哈杰本人将“话语”界定为“是一个观念、概念与范畴的特定集合体,它们在特定的实践场景中得以产生、复制和转变,经由该话语,意义被赋予到物理与社会现实之上”(Hajer,1995: 44)。

话语具有“展现故事的能力”(德赖泽克,2008: 17),哈杰提出了“故事情节”(Storylines)的概念用来指称话语的内容。“故事情节”即“关于社会现实的叙事”(Hajer,1995: 61),它能够将复杂抽象的“概念”“范畴”“框架”等话语符号“通俗化”(Tonkiss & Skelcher,2015: 867),从而有助于话语与意义的传播。“故事情节”体现了话语分析的“语言学维度”,不过由于政策制定所具有的实践特征,因此还需要一种“行动维度”的分析(Pohle,2013: 3)。为了“将话语间的互动与个人的策略性行动关联起来”(Hajer,1995: 52),哈杰提出了“话语联盟”的概念。话语联盟由“故事情节、话语行动者及其话语实践”所构成,其中,“故事情节”是凝聚联盟的“黏合剂”(Hajer,1995: 65)。话语联盟之所以能够达成集体行动,是由于某些主体对相关“现实”赋予了近似的意义,在决策上有共同的“呼声”。

在上述概念的基础上,哈杰将政策制定界定为不同话语联盟“争夺话语霸权的竞争”(Hajer,1995: 44)。这又分为两个阶段:当某一话语被许多人共同接受时,就实现了“话语的结构化”;当某一话语转化为公共政策或固化于制度与组织实践中时,就实现了“话语的制度化”(Hajer,2005: 303)。话语制度化的最高形式是话语所指称的对象被广泛视为是“自然的”“正常的”,甚或是“无可置疑的社会事实”(Hajer,2005: 303)。

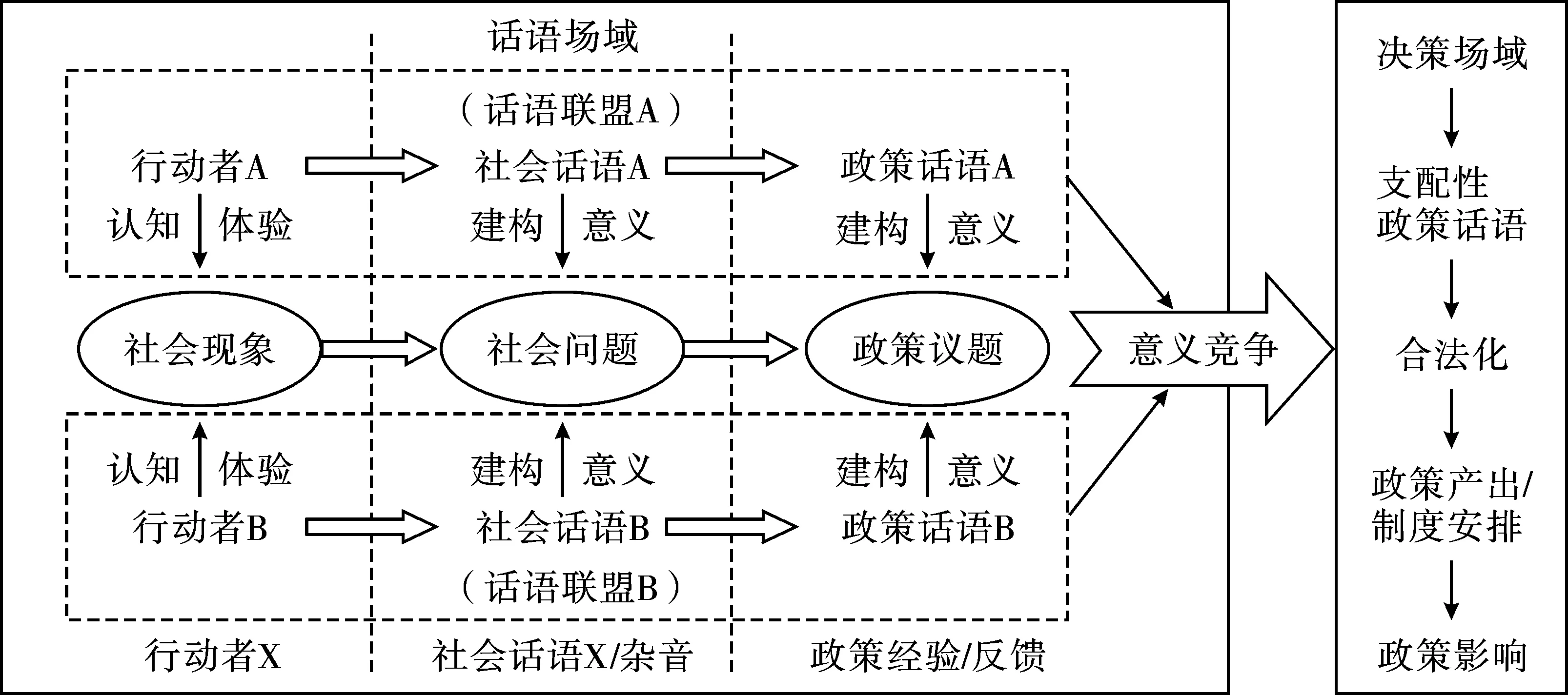

在哈杰看来,“话语联盟与特定人的关联并不那么密切,而与行动者所使用的故事情节及其实践密切相关”(Hajer,2005: 303)。正因如此,话语联盟的分析更多聚焦于对话语自身的考察,但是对话语实践所处的政治社会情境特别是社会权力关系特征缺乏足够的重视。事实上,话语总是在特定政治、社会、经济与文化脉络中产生、传播、变化并发挥作用的,受到现实制度结构的影响。话语支配性地位的获得,除了自身“故事情节”要被社会公众理解和认可外,话语行动者还必须在社会权力关系中占据较好的位置,并能够通过各种策略(除了传统的结盟、互惠、交换、合作策略外,还包括隐喻、修辞、象征、情感唤起等论证策略)的使用广泛动员各种资源,寻找并利用政治机会,来争取权威决策者的支持。有鉴于此,本文将话语联盟与意义竞争的考察置于特定“场域”之中,从而构建出一个政策制定分析框架(图1)。

图1 话语联盟、意义竞争与政策制定

资料来源:作者自制。

“场域”(Field)概念借鉴自法国社会学家布迪厄(Pierre Bourdieu),“一个场域可以被定义为在各种位置之间存在的客观关系的一个网络”(布迪厄、华康德,1998: 133)。本文将场域分为“话语场域”和“决策场域”两部分。其中,话语场域中的话语(意义)生成与互动过程是影响政策制定的重要环节,也是本文考察的主要对象。在该场域中,各种社会主体(包括重要的官方主体甚至核心决策者)针对特定社会现象进行了不同的话语建构与意义诠释活动,并进行意义竞争。“获胜者”将进入决策场域(成为支配性政策话语),经由合法化程序转化为政策产出或制度安排。

就分析框架而言,作为一个理论建构的“理想型”,它假定最终能够进入决策场域的是意义竞争的“获胜联盟”。由于决策场域中的政策话语已经占据了支配地位,不会受到明显的挑战或质疑,因而可以顺利地经由制度化决策程序转化为最终政策方案*特定话语(联盟)进入决策场域中后是否仍存在遭受挑战(对抗性话语)的情况,还需进一步讨论或经验验证。。因此,考察话语场域中不同话语联盟如何进行竞争性互动来争取获得进入决策场域的资格尤为关键。当然,由于“场域”概念突显了宏观政治社会环境特征以及权力关系属性,因此本文不仅要对话语与意义本身进行考察,还要结合我国政治社会体系以及决策体制特征来考察话语联盟生成与互动的具体情况,进而探讨该框架在我国的适用性问题。

由于话语理论对“话语”的界定过于抽象,难以直接应用于经验研究中。我们虽然能够理解诸如“概念”“观念”“范畴”等话语的形态内涵,但是除非借助于一些“可见”的“媒介”,否则我们无法方便有效地来把握这些“符号性表达”(Phillips et al.,2004: 636)。为此,本文借鉴一些诠释学研究者的观点,将“承载意义”的“符号”分为三类:“语言”(Language)、行为事件(Actions or Behaviors)以及象征性实体(Physical Objects)(Yanow & Schwartz-Shea,2006: xv-xvi)。借助于这种分类,我们可以界定出多种话语“载体”,例如语言、新闻报道、科学理论、仪式,甚至广场、纪念碑等,只要它们承载特定意义,就都属于话语“载体”。在经验研究中,我们可以透过这些载体来观察话语的作用。

本文采用单个案研究的方法来对话语联盟框架在我国政策领域中的解释效力进行检验。之所以选择“专车”监管政策作为案例,是由于“专车”现象于2014年下半年在我国出现后,很快引发社会热议。不同主体针对“专车”属性、合法性、安全性以及监管方式等问题表达了不同看法与态度。论争中的行动者多借助特定的概念、观念或价值框架来“谈论”专车问题,这些正是本文所关注的“话语/意义”竞争的主要内容。为了对“专车”论争与政策制定中的各种话语及意义进行考察,本文主要采用各种公开发布的政策文本、政策行动者(行业代表、专家学者、政府官员等)讲话记录、媒体报道等作为资料来源,透过它们我们可以较为便利地把握话语存在与发挥作用的“踪迹”。

三、“专车”监管:议题产生与政策发展

本文所谓的“专车”现象是指以网络租约车平台为中介、由传统出租车行业之外的车辆和司机来为公众提供出行服务的现象。现实中除“专车”外,还有“快车”“顺风车”“拼车”等具体类别。由于社会论争聚焦于“专车”概念,因此本文主要用该概念来指称前述社会现象。就实际经营模式来看,“专车”分为两类,一种是以私家车为主的“C2C”模式(滴滴、优步),另一种是以约车平台自营车辆为主的“B2C”模式(神州专车)。现实中“C2C”模式占据着绝对的市场份额*例如易观智库于2016年3月发布的《中国专车市场趋势预测报告》显示,2015年全年滴滴专车在用户覆盖率及订单占比方面均以80%份额保持绝对优势,而神州专车只有不到10%的份额。,社会论争也主要围绕该模式下的“私专车”展开,因此本文主要将其作为考察对象。

2014年7月8日,快的打车推出“一号专车”服务,成为国内首家网络约租车平台。随后8月初,易到用车与滴滴打车先后推出“专车”服务,由此互联网“专车”逐渐成为一个重要社会现象。现实中的“专车”平台运营主要是通过在平台公司、汽车租赁公司、劳务派遣公司与司机之间签订“四方协议”*在这种模式下,“专车”平台公司与汽车租赁公司和劳务派遣公司合作来解决车辆与司机的来源问题,当乘客向“专车”平台提出用车需求时,通过一份“四方协议”,由平台代乘客同时向汽车租赁公司承租车辆、向劳务派遣公司雇佣代驾司机,由此满足乘客的出行需要。的方式来进行。不过,汽车租赁公司的车辆有限,现实中越来越多私家车通过“挂靠”租赁公司的方式进入到了“专车”队伍中,这种“钻法律空子”的行为引发了各种争议。多地出租车司机通过卸载约车软件甚至集体罢运等方式表达对“专车”的不满,要求政府部门进行打击*仅2015年1月份,就有包括沈阳、青岛、成都、济南、长春、南昌等在内的多个城市接续发生出租车集体罢运来表达对“专车”的不满。。不过,也有许多“专车”支持者以专车服务质量高、符合“互联网+”与共享经济潮流等理由呼吁政府部门对其采取“宽容”态度。

面对“专车”引发的社会争议,一些地方交管部门最初采取了“观望”或“迟疑”态度。例如2014年10月,南京客管处相关负责人在接受采访时指出“专车是新兴事物,是否涉嫌非法营运还不好说”(张瑜,2014)。不过,也有一些城市较早地对“专车”采取了打压态度。2014年8月,北京市交通委下发了《关于严禁汽车租赁企业为非法营运提供便利的通知》,明令禁止私家车作为租赁车辆运营。10月,沈阳出台了《关于严禁客运车辆租赁企业、私家车主等利用互联网和手机软件从事非法营运行为的通告》,明确将“滴滴专车”定性为非法营运的“黑车”。随后,上海、杭州、南京、济南等越来越多城市明确将“专车”定性为“黑车”,并多次开展执法处罚行动。

不过,由于对“专车”运营的执法处罚缺乏明确的法律依据,因此引发了许多争议。典型的是2015年1月济南市某滴滴“专车”司机因被客管中心处罚而提起的诉讼,这被称为全国“专车第一案”,被社会各界广泛关注(赵秋丽,2015)。不过,由于“专车”运营事实和法律适用的认定存在较大争议,此案经过多次开庭审理却迟迟未有明确结果。

随着“专车”论争的日趋激烈,作为国家交通主管部门的交通运输部的态度显得尤为重要。与一些地方政府的严厉态度相比,交通运输部的态度较为缓和。据披露早在2014年11月,交通运输部道路运输司司长刘小明就曾带队到“滴滴打车”专门调研“专车”,并明确表示“滴滴打车在智能交通领域做出的探索和成绩,将推动中国交通运输业的升级转型” (栗泽宇,2015)。不久之后的2015年1月8日,交通运输部明确表示“‘专车’服务对满足运输市场高品质、多样化、差异性需求具有积极作用”,不过,私家车接入平台参与经营的行为则被明令禁止(栗泽宇,2015)。更明确的表态是在2015年3月全国“两会”期间,交通运输部部长杨传堂在接受采访时所说的“私家车永远不允许当专车使用”被媒体广泛报道,这使“私专车”的合法性在国家层面上遭到否定。

在交通运输部对“私专车”问题进行表态后,许多地方交管部门通过约谈“专车”平台企业、开展“专车”专项执法等方式加强了对“私专车”的管控。与此同时,一些地方也多次发生出租车司机与“专车”司机群体的抗议甚至直接冲突。为了更好地规范出租车行业的发展,消除各种争议与冲突,交通运输部开始酝酿制定相应的监管政策。2015年5月,交通运输部运输服务司副司长王水平透露,深化出租车行业改革工作小组已经初步起草了出租车行业改革方案,对于“专车”问题,“各级管理部门整体持支持态度,但也一致强调规范性”(黄海蕾,2015)。五个月之后的10月10日,交通运输部正式公布了《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法(征求意见稿)》,开始了为期一个月的向社会公开征求意见的过程。

意见稿将“专车”纳入出租车范畴进行管理,并设置了私家车转为“营运车辆”的条件,从而为“私专车”走向合法提供了途径。不过,其中对“专车”平台、车辆与驾驶员的各项准入条件或资质要求过多,特别是私家车作为“营运车辆”需要遵循“8年报废期限”的规定,更是被视为将会把大部分私家车主拒之在外。因此,意见稿的发布不仅没有平息争议,反而使社会各界的质疑和争论更加激烈。10月26日,交通运输部公布了征求意见汇总情况,在征集到的意见中,“专车是否该作为新业态纳入监管”“网约车车辆条件和标准”等问题备受关注。而且,针对“专车”的行业属性、监管方式以及从业资质标准等问题,征集到的意见分为了泾渭分明的两派,彼此观点差异较大(侯登华,2015: 102)。

面对新的争议,交通运输部的态度较为谨慎。正式监管政策并没有在征求意见程序结束后立刻出台,而是进行了新一轮的酝酿。在此期间,交通运输部相关负责人多次参加或组织召开“专车”政策研讨会,积极听取相关领域专家的意见。2016年3月全国“两会”期间,交通运输部部长杨传堂再次表达了对专车“在鼓励创新的同时,必须趋利避害,规范其发展”的态度。

在社会各界的期待中,正式监管政策“姗姗来迟”,最终于2016年7月28日才正式发布。相较于意见稿而言,最终政策仍然采用了行政许可的方式对“专车”平台、车辆与司机设置了准入“门槛”,但是各项准入条件与程序*主要包括网约车平台注册程序简化、车辆与司机的申请条件简化等。均有所放宽。更重要的则是,私家车按照规定程序转为“专车”从事运营时不需要转变为出租车属性,而是额外设置了“预约出租客运”的新属性,相应地也放宽了报废限制*最终政策规定:网约车行驶里程达到60万千米时强制报废;行驶里程未达到60万千米但使用年限达到8年时,退出网约车经营。。这体现了一种“分类管理”的思路,即承认“专车”与传统出租车的行业差异,采取不同的管制框架。

由于“专车”问题在世界范围内饱受争议,欧美国家也缺乏针对“专车”的有效监管思路。就此而言,我国交通运输部制定的监管政策可谓“超前”。那么,我国“专车”政策的制定体现了怎样的内在逻辑?社会论争与政策制定之间有着怎样的内在关联?为什么正式政策相较于意见稿而言会出现诸多变化?这是本文经验分析将要回答的问题。

四、话语联盟与意义竞争:理解“专车”政策制定过程

“专车”监管议题的产生、发展以及政策制定过程始终伴随着激烈的社会论争,论争中的社会主体借助于不同的概念、观念或价值框架来“谈论”对“专车”问题的理解,此即本文所关注的“话语”现象。下文将应用话语联盟分析框架来对“专车”论争与政策制定过程的内在逻辑进行解释。以“意见稿”的发布为标志,“专车”政策制定分为了两个阶段,不同阶段的论争内容发生了明显变化。因此,下文将依次对两个阶段中的“专车”论争与政策制定进行分析。

(一)第一阶段论争与政策制定

第一阶段的论争主要针对“专车”现象自身展开,相关行动者通过各种话语对其赋予了特定意义,进而表达了自身的政策诉求。

1.论争中的话语及意义

(1)合法性话语:“黑车/非法营运”

“专车”出现之后,很快引发了是否“合法”的争论,例如某的哥直言:“虽然不叫出租车,干的就是出租车的活,难道不算黑车么?”(张瑜,2014)另一位南京的哥在接受采访时也指出:

两家电商觊觎的是利用庞大的约车市场,以租赁形式洗白黑车营运……倒逼出租车行业完全进入一个低端、穷困潦倒的境地。(张瑜,2014)

由于被赋予了“黑车”的意义,“专车”在许多出租车司机眼中成了不合法的事物,因而呼吁政府进行打击。针对被贴上的“黑车”标签,约车平台运营方则强调“专车是‘汽车租赁+劳务代驾’,不是黑车”(张瑜,2014)。形式上未被法律禁止的“四方协议”模式成为专车平台论证其合法性的主要依据。在合法性问题上,交通运输部的表态十分重要,部长杨传堂所说的“私家车永远不允许当专车使用”意味着“私专车”的合法性在国家层面上遭到了否定。

(2)权益话语:“乘客权益风险”

“四方协议”模式下的乘客身份由消费者变为车辆承租者和代驾服务雇佣者,“责任主体发生了变化……在发生交通事故时将得不到应有的保障”,这被杭州交管部门视为“专车”存在的风险,因此提醒市民“为了自身的生命财产安全出行应该选择正规的出租车或租赁车辆”(黄兆轶,2014)。2015年5月7日,《人民日报》刊文谈论“专车”监管问题,明确指出“专车”的安全性“不容忽视”:

一般来说,营运车辆报废年限是 8 年,而社会车辆没有具体年限;出租车司机要求驾驶技能在 3 年以上,而有些私家车司机可能是刚取得的驾照;有的车没有保险,出了事故,乘客面临赔偿难的问题。(王伟健等,2015)

现实中“私专车”被许多地方认定为非法营运车辆,发生交通事故后,保险公司会进行拒赔。据报道,优步曾与保险公司沟通,“希望保险覆盖到旗下车辆,但由于上位法对于非法营运的硬性规定未能谈拢,保险公司很难改变目前对于非法营运车辆的拒赔条款”(聂日明,2015)。

长期以来,优质的服务被视为“专车”的主要优势之一,“既不会拒载,车上还有充电器、纸巾和水,司机笑脸相迎”(魏凯等,2015)。不过,权益话语的出现揭示出“专车”隐含的风险,进而彰显了“取缔或者至少加强监管力度”(曹菲,2015)的必要性,正如某媒体刊登的网友观点:

@CRA_微笑的小鱼说“乘客发生意外纠纷后权益如何来维护,靠专车公司么?没有执法介入的情况下,我们如何保障安全到达目的地、让自己的权益不受损害才是重点!”(曹菲,2015)

(3)资源配置话语:“共享经济”

在“专车”支持者看来,它是“共享经济”这一新兴经济模式的代表,因而成为论证其合理性的重要依据。早在2014年8月,某运营方就表达了“推动政策革新,大家一起做共享经济”(崇晓萌、曲忠芳,2014)的诉求。在“共享经济”论者看来,“专车”实现了社会资源的优化配置。例如2015年全国“两会”上腾讯CEO马化腾的评论:

Uber用移动互联网改善出行是很正面的,增加了车辆的利用率,大家不用买这么多车了,把一些闲置的车辆利用起来,哪怕是私人的车,这样对提高效率、减少排放、对环保是有帮助的。(腾讯,2015)

类似观点甚至多次刊登在《人民日报》上,如2015年5月7日的报道刊登了某城市管理学者的观点“私家车参与营运,可以有效地利用现有汽车闲置资源”(王伟健等,2015)。5月12日另一篇题为《专车载着大众创业梦颠簸前行》的报道也指出:

开专车本身就是闲置资源变现,也是一种大众创业,符合当下的创业潮流。这种共享经济创业让资源使用更有效率,不仅买卖双方获益,资源环境也受益。(杜丽鹂,2015)

需指出的是,“共享经济”叙事更多针对的是“私专车”这一被斥为“不合法”的对象。在许多人看来,只有整合私家车资源才能体现“共享经济”的实质,这体现了对该概念的特定诠释。例如《南方都市报》刊发的“走向合法的‘专车’正在远离共享经济”一文,在评论上海尝试“专车”合法化之举时指出:

专车的初衷并不是像打车软件一样的资源集散平台,而是对社会闲置资源的优化利用以及对人们出行模式的改变……要求接入专车平台的私家车变更为营运车辆属性……专车失去社会闲置资源利用的意义……“私专车”终于要合法化了,以不再是众所期待的“专车”为代价,这个结果说不上好或不好,只是中国的专车,可能将与共享经济毫无瓜葛。(南方都市报,2015)

(4)改革话语:“推动出租车行业改革”

“专车”初期定位是“高端用户”,价格高于传统出租车,“不冲击出租车利益体系”(安东,2014)。不过,在平台高额的价格补贴下,低廉的价格成为“专车”的主要优势之一,这被许多出租车业者视为“不公平竞争”,因为“专车”规避了出租车管制在营运资质、报废年限以及税费等方面的要求(魏凯等,2015)。不过,鉴于出租车行业存在的各种问题,改革“已经到了迫在眉睫的地步”(黄少卿,2015)。由此,“改革”话语出现在了“专车”论争中,将“专车”视为“推动出租车行业改革”的力量。2015年3月《人民日报》刊文指出“寄望于市场放开、引入‘鲶鱼’来促进行业升级、提高出行质量,是很多人对专车持正面态度的根本原因”(周人杰,2015)。山东省政协常委宋传杰更是直言“专车就是当年小岗的农民”(蔡晓彤,2015)。

不过,“鲶鱼”“小岗”等隐喻式论证对“专车”的认可更多体现在推动改革的“工具”意义上,对“专车”自身的合理性或合法性仍存质疑。前述《人民日报》文章中特别指出“凡事过犹不及,专车运营仍要依法登记以便监管”(周人杰,2015)。宋传杰也特别澄清:“并不是要大力发展专车,而是要让专车这个‘鲶鱼’带动出租车市场改革。”(蔡晓彤,2015)由此可以“专车”在改革话语中被赋予的双重意义。

(5)交通话语:“加剧交通拥堵”

资源配置话语认为“专车”有助于改善公众出行效率。不过,对私家车等“社会闲置资源”的利用被一些交通领域专家视为“加剧城市交通拥堵”的因素之一。这种观点典型地体现在上海交通大学中国发展研究院发布的一份研究报告中:

现代城市交通中首要的瓶颈是道路资源。如果大量过去使用率不高的家用汽车参与到出租车服务的提供,其带来的车流量的增加,对有的城市而言将是不可承受之重。(黄少卿,2015)

与此同时,广州与北京市交通委先后表达了“专车加剧市区交通拥堵”的观点(黄海蕾,2015;魏凯,2015)。更具影响的是高德公司发布的《2015年第二季度中国主要城市交通分析报告》,认为“互联网专车、快车的普及,是造成拥堵加重的重要原因之一”(蒋东镭,2015)。

上述结论被媒体广泛报道,引发了许多质疑声音。滴滴公司回应指出:“发展网络预约出租车、专车等新型的服务,可以减少乘客打车的时间,减少原有出租汽车的空驶里程,缓解城市交通”(新浪,2015)。经济学者周其仁曾指出“仅凭现有数据尚无法得出专车增加拥堵的结论”(王维维,2015)。有法律学者则表达了“专车缓堵”的观点:

在专车、顺风车等出现之前,大部分私家车仅供车主自己开车上下班使用,搭载人数非常有限。但专车等的出现释放了这部分资源——私家车主通过在上下班路途中搭载乘客,反而在缓解拥堵上起到了显著的作用。(王维维,2015)

尽管存在争论,不过“专车致堵论”已经进入到了国家监管者的视野中。2015年10月19日,交通运输部主管的《中国交通报》刊文讨论“专车缓堵还是添堵”问题,认为“网约车的普及为大家带来出行便利的同时,在一定程度上推动了机动车使用次数及里程的增加,加剧了拥堵”(杨红岩等,2015)。交通运输部相关负责人刘小明在某次研讨会上指出“新的业态给老百姓出行带来很大的便利,但也存在很大问题,比如专车带来大城市的交通拥堵”,并因此认为“太晚管理专车会积重难返”(刘珜,2015)。

2.话语联盟、意义竞争与政策制定

在对“专车”论争中的主要话语及意义进行梳理的基础上,可以界定出两个主要话语联盟:“政府管制话语联盟”(“管制联盟”)与“自由市场话语联盟”(“市场联盟”)。其中,“管制联盟”主要通过合法性话语、权益话语和交通话语发展出了“专车是非法营运的‘黑车’,会损害乘客的合法权益,也加剧了城市交通拥堵,因此需要政府进行取缔或加强管制”的“故事情节”。该联盟下的主要行动者包括出租车企业与司机、部分地方交管部门、交通运输部、部分专家学者以及部分媒体。而“市场联盟”则主要依赖资源配置话语发展出了“专车是共享经济的代表,能够通过市场调节实现资源(车辆)优化配置并满足公众出行需求,因此不应当被取缔或施加过度管制”。该联盟下的主要行动者包括“专车”平台企业与“专车”司机群体、部分经济学者以及部分媒体。由于“改革”话语关注的并不是“专车”自身的合理性,而是其推动出租车行业改革的“工具”价值。它认为专车发展不应是“放任”的,需要进行监管,改变其“野蛮生长与灰色生存”(黄少卿,2015)的状态。所以该话语属于“管制联盟”的范畴。

“管制联盟”的产生很大程度上源于我国政府长期实施的出租车行业“强管制”模式。这一实践中的监管框架为“管制联盟”赋予了强势地位,该联盟充分利用前述多重话语为“专车”赋予了负面意义或形象,从而论证了进行管制的合理性。其中“合法性”话语已经实现了“话语结构化”,“非法营运”与“黑车”成为人们在谈论“专车”时的常用概念。除话语论证策略外,该联盟内的行动者也多次采用“罢运”等传统行动策略,这对地方政府形成了“维稳”压力,成为许多城市对“专车”采取严厉打击态度的主要原因之一。

“市场联盟”的产生主要源于对出租车“强管制”模式的反思,引入市场竞争机制来解决各种行业问题被视为改革出路。2014年底交通运输部发布的《关于全面深化交通运输改革的意见》中特别提出要“推进出租汽车行业市场化改革”。此外,“专车”作为移动互联网发展的产物,契合了国家推广互联网产业发展的政策导向。特别是2015年国务院政府工作报告中提出要“制定‘互联网+’行动计划”后,“互联网+”成为国内热议话题。上述宏观政策环境为“市场联盟”的发展提供了有利条件。

为了挑战“管制联盟”的主导地位,“市场联盟”主要通过“共享经济”叙事来论证“专车”的合理性。国家对“共享经济”的倡导为“市场联盟”的论证策略提供了有利环境,而“共享经济”也在“专车”论争中实现了“话语结构化”。此外,“市场联盟”还针对“管制联盟”的各种话语宣称提出了“对抗性话语”来与之进行意义竞争。例如,通过“四方协议”模式应对合法性话语,通过由“专车”平台建立保险赔付体系的方式应对权益话语,通过提出“专车缓堵”的观点来应对“专车致堵论”等。

在各种论证策略的使用下,“市场联盟”不断挑战“管制联盟”的地位。交通运输部多次表达的对“专车”的鼓励态度可以视为该联盟影响的结果。“专车”政策意见稿中设置的私家车合法化途径,体现了“私家车永远不允许当专车使用”这一官方立场的改变,表明了“市场联盟”对政策制定的影响。

不过,由于交通运输部等官方主体更多属于“管制联盟”内的行动者,因此,两个联盟的制度地位与权力资源极不对称,这在很大程度上影响了话语意义竞争结果。意见稿中对网约车平台、车辆以及驾驶员的各种资质要求仍然是对“私专车”模式的排斥。而“网络预约出租汽车”的表述事实上是将“专车”纳入了“出租车”范畴中,因此借鉴出租车行业政府管制思维(特别是行政许可手段)来监管“专车”成为一种“自然而然”的选择,这是“管制联盟”在政策制定中占据主导地位的体现。

(二)第二阶段论争与政策制定

第二阶段论争除了围绕“专车”自身展开外,还包括对意见稿中相关规定的论争。论争中出现了新的话语,“专车”也被赋予了新的意义,并因此影响了最终政策制定。

1.论争中的话语及意义

(1)行业属性话语:“新业态”

意见稿将“专车”纳入出租车范畴进行管理,引发了针对“专车”这种“新业态”的行业属性论争。2015年10月15日,北京大学国家发展研究院召开了由众多专家学者以及交通运输部领导共同参加的“专车”研讨会,会上有学者提出“其实专车是一个增量市场,是不同于出租车的商业模式,不应纳入出租车管理”的观点,而交通运输部出租车管理处处长王秀春则表达了“要把专车或网络约租车放在出租车大行业的领域来考察”的态度(刘珜,2015)。

此后,“专车”行业属性成为许多专家学者以及媒体讨论的重点。在11月7日由交通运输部组织召开的出租车改革座谈会上,针对“专车新业态的定义”问题,不同专家学者表达了不同的观点。支持管理办法的人认为,“互联网专车就是出租车”,“传统出租车的监管框架,基本上可以用来监管网络租约车”,质疑派则认为,“互联网专车是互联网+的新业态”,“不能用监管传统出租车的方式监管互联网专车,必须系统性创新监管方式”(张霞,2016)。

在这种激烈论争中,交通运输部对“专车”的定位较为关键。在2016年全国“两会”期间,交通运输部部长杨传堂曾指出“网约车是个新生事物……它的性质属于城市出租汽车的范畴”(赵怡雯,2016)。不过,杨传堂同时也指出了网约车未来的可能出路:

需要按照网约车的特点“量体裁衣”,设计新的管理制度,使其自身实现健康发展,也更好地为社会提供服务……我们要通过制定法规把私家车经过一定的程序转化为合规的运营车辆。(赵怡雯,2016)

(2)资源配置话语:“共享经济”

“C2C”专车更多是私家车,而且多为兼职性质,因此才被许多人视为有效整合闲置资源的“共享经济”。而一旦变为营运车辆属性后,“C2C”模式也就转变为“B2C”模式,这在许多人看来已经不属于“共享经济”的范畴。“只有‘私专车’才是共享经济的体现”,这是长期以来“私专车”支持者的主要论证依据。不过,随着论争的深入,“共享经济”所承载的意义也在发生变化。这种变化一方面体现为对“私专车等于共享经济”命题的驳斥。例如《中国交通报》刊文指出:

“共享出行”(Ridesharing)的学术定义是:司机在前往一个既定目的地时,顺路搭另一个乘客……而专车平台公司的服务,大多是Ridesourcing,称不上“共享出行”,本质与出租汽车无异。(郑城,2015)

事实上,越来越多“专车”司机由兼职变为专职,许多人认为这种情况已经使“C2C”模式不具有配置“闲置”资源的优势。“今时今日,无论是Uber还是滴滴,在庞大的运能中,还有多少是这样闲余资源共享的司机和车辆?”(张翼轸,2016)另一方面,许多人主张对“共享经济”的内涵进行重新界定,认为以神州专车为代表的“B2C”模式也是共享经济的体现:

共享经济最本质的作用不仅仅是“共享社会闲散资源”,而是通过互联网的技术手段,极其方便地对接了“供需”双方,使得市场行为更加高效、便捷……我还是比较看好B2C这种模式,这种模式本质上也是共享经济的一种。(钛媒体,2016)

由于“B2C”相较于“C2C”而言更强调平台的监管和约束,“更加可控、安全”,也更加符合意见稿的精神,因此被许多媒体视为“专车”行业未来发展的方向(茶扬,2016)。

(3)安全话语:“乘客安全隐患”

由于“专车”被许多人视为非法营运的“黑车”,因此产生了针对其可能带来的人身安全隐患的质疑。例如沈阳运管部门负责人在接受采访时对市民进行的提醒:

近期,女大学生失联事件频发,她们中的一些人就是乘坐了“黑车”,所以市民必须要乘坐有手续的出租车,而“滴滴专车”就没有任何手续。(陶阳,2014)

然而,由于“专车”给社会公众留下的“高端车辆”“优质服务”等印象,因此“安全性”问题在很长时间内没有显现出来。不过,进入2016年5月以来,安全话语迅速凸显了出来。以“深圳女教师乘滴滴顺风车被司机杀害”“专车司机对乘客进行骚扰、咒骂甚至人身伤害”等为代表的恶性事件接续出现并被广泛报道。针对这些问题,许多权威媒体发出了对“专车”安全性的质疑。例如,《人民日报》5月6日刊文《网约车如何一路平安》,指出需要对“私专车”加强管制(何鼎鼎,2016)。6月20日《人民日报》再次刊发《专车莫成安全洼地》一文,指出安全性可能是专车的“最大软肋”(刘志强,2016)。此外,中央电视台、《中国青年报》等媒体也先后以“网约车的安全隐患”“网约车的‘安全问题’该认真解决了”为主题进行专门报道,由此安全话语成为论争核心。

安全话语对“专车”的质疑,一方面是针对“专车”平台的“粗放”管理模式,“专车司机使用假牌注册的现象目前非常严重”(周勘,2016),另一方面则是针对“专车”司机来源构成的变化:

兴起之初,很多专车司机来自于那些较早接触移动互联网的人群,这部分人综合素质相对较高……但是当前专车司机的来源结构发生了重大变化,大量中低收入人群成为专车司机的主体,其中不乏就业困难、有犯罪记录或有精神病史等人群。(周勘,2016)

有评论者指出,上述问题 “对于C2C专车平台而言,很难通过自身来改变”(周勘,2016),从而彰显出政府监管的必要性。

2.话语联盟、意义竞争与政策制定

意见稿的发布为社会各界针对“专车”的态度、意见与诉求的表达提供了机会,由学界与官方召开的多次研讨会更是提供了不同话语及意义进行“竞争”的平台,从而推动论争走向深化。论争中出现了新的话语与意义,一定程度上改变了前述话语联盟的构成、互动及结果。

就“市场联盟”而言,经济学等领域专家学者仍然是重要行动者,他们通过将“专车”界定为“新业态”的方式,来质疑“管制联盟”的核心主张。以滴滴为代表的“专车”平台企业也针对意见稿表达了自身的态度,并提出“以‘政府管平台,平台管专车’的方式管理网约专车”的方案(张枭翔,2015)。这可以视为向“政府管制”联盟的部分“妥协”,不过,由于上述建议对政府的定位是“间接管理者”角色,因此核心主张仍然是让市场发挥基础性调节作用。

意见稿对“专车营运资质”的要求在冲击C2C平台的同时,为B2C平台创造了合法有利的发展环境。因而不同平台之间的分歧逐渐凸显出来,B2C平台向“管制联盟”靠拢,支持监管部门对“专车”资质进行管制。

就“管制联盟”而言,意见稿出台后,“取缔专车”不再成为核心主张,而是强调要将“专车”纳入出租车行业范畴内进行监管。该联盟的主要论证策略除了对“专车”赋予出租车行业属性外,更重要的是对“共享经济”的内涵进行了重新诠释。这种诠释一方面削弱了“市场联盟”以“共享经济”来论证“私专车”合理性的有效性,另一方面则强调“B2C”取代“C2C”的合理性。此外,短时间内出现的多起安全事件为“管制联盟”提供了有利机会,该联盟充分利用“安全”话语来质疑 “C2C”模式的合理性。随着《人民日报》等权威媒体的广泛报道,安全话语顺利实现了“话语结构化”。在这一背景下,对“专车”施加“行政许可和数量管制”成为许多人的政策主张,而“安全原因是主张行政许可的主要理由”(张霞,2016)。

意见稿的出台在一定程度上意味着“管制联盟”已经进入到了决策场域中,从而初步确立了未来政策的基本框架。不过,就“市场联盟”而言,尽管其自身的权力地位较为弱势,但是2015年以来宏观环境的发展为其提供了有利条件。首先,2015年以来我国许多城市先后进行市场化取向的出租车行业改革,这一改革“潮流”在一定程度上削弱了“管制联盟”的正当性,为“市场联盟”提供了实践样本。其次,“共享经济”范畴开始进入国家高层决策的视野。例如2016年国务院政府工作报告指出“支持分享经济发展,提高资源利用效率”。这种宏观政策导向为“市场联盟”创造了有利环境。

此外,作为我国决策体制走向开放性的一种体现,重大政策正式出台前向社会公开征求意见的程序为“市场联盟”提供了公开挑战“管制联盟”并影响政策制定的制度化机会。特别是在交通运输部参与或组织的多次研讨会上,不同的话语与意义得以公开表达并正面“交锋”,这种意义交流在一定程度上可能改变决策者的思维与认知。

在上述因素的共同作用下,最终政策尽管仍采用了行政许可的监管模式,但是管制程度有所缓解。而且,“分类管理”的框架体现了“管制联盟”向“市场联盟”的部分“妥协”。此外,与意见稿相比,“车辆和司机的准入标准,交给平台审核”,这也是“市场联盟”中的主要话语获得制度化地位的重要体现。

六、结论与讨论

本文尝试应用话语联盟框架来对政策制定过程进行解释。在以“专车”论争与政策制定为案例进行的考察中,本文详细梳理了论争中的主要话语及意义,并界定出“政府管制”与“自由市场”两个话语联盟。两个联盟分别通过特定话语为“专车”赋予了消极或积极的形象,进而表达了自身政策诉求。其中,“管制联盟”主要通过合法性话语、权益话语、交通拥堵话语、安全话语等来论证对“专车”加强政府管制的合理性,而“市场联盟”则主要通过“共享经济”“行业新业态”等话语来论证依靠市场机制进行调节的合理性。除了使用不同话语进行论证外,联盟竞争还体现为针对同一话语(如“共享经济”)所赋予的差异性意义之间的竞争。由于“管制联盟”在权力与资源网络中的优势地位,它在很大程度上主导了“专车”话语与决策场域,典型体现是最终政策所坚持的以行政许可为核心的管制框架。不过,国家对“互联网+”“共享经济”以及出租车市场化改革的倡导为“市场联盟”的发展创造了有利环境,该联盟的各种话语论证策略在一定程度上也取得了成效,典型体现是最终政策中各种“专车”准入条件的放宽以及“分类管理”的实施。

不同的话语会建构出不同“现实”,也会为不同政策方案提供“合理性”,由此构成了政策论争的主要内容。本文对政策制定的考察并非致力于揭示决策场域中的“黑箱”运作,而是侧重考察话语场域中不同行动者对于特定政策议题的“讨论”及其对政策制定所提供的知识、论证、合理性等资源。这种考察提供了一种解释政策制定过程的新视角。本文对“专车”政策的考察,在一定程度上体现出了话语联盟分析框架对我国特定领域政策制定的解释效力。不过,由于本文进行的是单一个案分析,因此很大程度上限制了话语联盟框架在我国其他政策领域适用性的判断。“专车”政策之所以被选择作为案例,原因之一在于有大量行动者围绕“专车”现象展开了激烈论争,这种论争主要是借助于各种概念、观念、措辞或价值框架来进行的,它们正是特定“话语”或“意义”的体现。因此,竞争性话语及意义的“可视化”存在,是判断话语联盟框架适用性的重要依据之一。

由于中西方政治或决策体制的差异,具体的话语分析操作存在许多不同。例如许多西方学者的政策话语分析多以议会讨论记录或政府决策“备忘录”作为分析资料,这在一定程度上能够揭示出决策场域的内部运作情况。而在我国,决策场域仍主要呈现为一个“黑箱”,这也是本文将分析重点放在话语场域的原因之一。

另外,我国当前决策体制的一个重要程序为正式决策前向社会公开征求意见的过程,这可以视为话语场域与决策场域的“联结”。这种“联结”表明了现实决策过程相较于理论框架而言的复杂性。在本文所构建的分析框架中,话语场域与决策场域相对“独立”,话语(意义)竞争发生于正式决策之前。然而,公开征求意见过程表明,正式决策之前已经有了一个“预决策”。意见稿本身尽管不具有法律效力,但是它的出台已经表明了官方的立场,也为后续的政策话语论争限定了框架(例如第二阶段的论争很大程度上是围绕意见稿本身进行的)。因此,征求意见的决策程序设置,在很大程度上可能引导话语论争的方向,体现了决策场域对于话语场域的“反作用”。这种场域之间的互动对于话语(意义)竞争以及政策制定的影响,有待进一步探讨。

安东(2014).一号专车李祖闽:目标是高端用户 不与出租车抢生意.人民网:http://people.techweb.com.cn/2014-08-11/2062849.shtml.2016年10月1日访问.

曹菲(2015).安全VS需求 “专车第一案”再掀.南方日报,4月27日.

茶扬(2016).共享出行领域酝酿变局 B2C模式才是行业未来. 中国经济网:http://finance.youth.cn/finance_jsxw/201606/t20160613_8115811.htm.2016年10月1日访问.

崇晓萌、曲忠芳(2014).滴滴入局或掀商务租车价格战.北京商报,8月20日.

杜丽鹂(2015).专车载着大众创业梦颠簸前行.人民日报,5月12日.

何鼎鼎(2016).网约车如何一路平安.人民日报,5月6日.

侯登华(2015).网约车规制路径比较研究.北京科技大学学报(社会科学版),6: 96-103.

黄海蕾(2015).北京8部门约谈专车平台指出“四宗罪”.京华时报,7月24日.

黄少卿(2015).专车兴起背景下出租车的监管改革的思路与建议.世纪交通网: http://www.jt12345.com/article-1882-1.html.2016年10月1日访问.

黄兆轶(2014). 杭州开首张专车非法营运万元罚单乘“专车”有风险.浙江新闻网: http://zjnews.zjol.com.cn/system—11/19/020367413.shtml.2016年10月1日访问.

蒋东镭(2015).国内十大“堵城”出炉互联网专车或成主因.腾讯汽车网:http://auto.qq.com/a/20150825/068769.htm.2016年10月1日访问.

栗泽宇(2015).交通部肯定“专车模式”地方政府措手不及.华夏时报,1月17日.

林子伦(2008).台湾气候变迁政策之论述分析.公共行政学报,28: 153-175.

刘珜(2015).交通部:专车带来大城市拥堵新规已非常包容.北京青年报,10月16日.

刘志强(2016).专车莫成安全洼地.人民日报,6月20日.

南方都市报(2015).走向合法的“专车”正在远离共享经济.南方都市报,9月12日.

聂日明(2015).安全风险是否限制专车的合理借口?.新快报,5月19日.

石计生(2006).社会学理论——从古典到现代之后.台北:三民书局.

钛媒体(2016).专车模式不是专在资源共享,而是专在连接的专属和专业.钛媒体网:http://news.zol.com.cn/586/5863814.html.2016年10月1日访问.

陶阳(2014).“滴滴专车”实为“黑车”.辽宁日报,10月29日.

腾讯(2015).马化腾两会答记者问:移动互联网是“电”.腾讯科技网:http://www.315cc.com.cn/index.php?s=/detail/82/92/9018.html.2016年10月1日访问.

王伟健、朱少军、张文(2015).专车监管之困怎么解.人民日报,5月7日.

王维维(2015).无需过早定论“专车加剧拥堵”.新京报,10月17日.

魏凯、饶丽冬、罗苑尹、李春花、梅雪卿、刘军、任先博、冯叶、钟丽婷(2015).专车十问.南方都市报,5月13日.

魏凯(2015).广州市人大代表吐槽:外地牌专车加剧城区拥堵.南方都市报,8月6日.

新浪(2015).滴滴回应高德“专车加剧拥堵”论:误导很多人.新浪科技网:http://tech.sina.com.cn/i/2015-08-26/doc-ifxhcvry1078852.shtml.2016年10月1日访问.

杨红岩等(2015).“专车”缓堵还是添堵集约与个性哪个优先.中国交通报,10月19日.

易观智库(2016). 中国专车市场趋势预测报告.

张海柱(2013).西方公共政策话语研究:回顾与展望.公共管理与政策评论,4: 67-77.

张海柱(2015).公共政策的话语建构:政策过程的后实证主义理论解释.公共管理与政策评论,3: 86-96.

张枭翔(2015).滴滴公开发布对专车管理办法建议:政府管平台,平台管专车.网易新闻网:http://news.163.com/15/1019/16/B6A8JBHU00014AED.html.2016年10月1日访问.

张霞(2016).网约车僵局.南方周末,6月2日.

张翼轸(2016).专车的共享经济,核心到底是什么.虎嗅网:http://www.huxiu.com/article/149664/1.html.2016年10月1日访问.

张瑜(2014).滴滴和快的推“专车”服务 这不算黑车?.现代快报,10月21日.

赵秋丽(2015).全国“专车第一案”在济南公开审理.光明日报,4月17日.

赵怡雯(2016).杨传堂:“量体裁衣”,给私家车转网约车一个合法出路.国际金融报,3月14日.

郑城(2015).三问“专车”.中国交通报,10月27日.

周勘(2016).安全问题不解决专车难过政策关.证券日报,6月22日.

周人杰(2015).期待“专车第一案”力破打车难.人民日报,3月24日.

约翰·德赖泽克(2008).地球政治学:环境话语.蔺雪春等译.济南:山东大学出版社.

布迪厄、华康德(1998).实践与反思——反思社会学导引.李猛等译.北京:中央编译出版社.

Brulotte, J.(2007).TakingonWater:ADiscourseAnalysisofDrinkingWaterPolicyandPracticesattheUniversityofVictoria. Thesis for the Degree of Master of Arts, BA, University of Alberta.

Bulkeley, H.(2000). Discourse Coalitions and the Australian Climate Change Policy Network.EnvironmentandPlanningC:GovernmentandPolicy, 18(6): 727-748.

Dryzek, J.(1990).DiscursiveDemocracy:Politics,Policy,andPoliticalScience. Cambridge: Cambridge University Press.

Fischer, F. & Forester, J.(1993).TheArgumentativeTurninPolicyAnalysisandPlanning. Durham and London: Duke University Press.

Fischer, F.(2003).ReframingPublicPolicy:DiscursivePoliticsandDeliberativePractices. New York: Oxford University Press.

Hajer, M.(1995).ThePoliticsofEnvironmentalDiscourse:EcologicalModernizationandthePolicyProcess. New York: Oxford University Press.

Hajer, M.(2005). Coalitions, Practices, and Meaning in Environmental Politics: From Acid Rain to BSE. In Howarth, D. & Torfing, J.DiscourseTheoryinEuropeanPolitics:Identity,PolicyandGovernance. Hampshire: Palgrave.

Hajer, M.(2006). Doing Discourse Analysis: Coalitions, Practices, Meaning. In Brink, V. & Metze, T.WordsMatterinPolicyandPlanning:DiscourseTheoryandMethodintheSocialSciences. The Netherlands: Labor Grafimedia.

Hastings, A.(1998). Connecting Linguistic Structures and Social Practices: A Discursive Approach to Social Policy Analysis.JournalofSocialPolicy, 27(2): 191-211.

Merino, M. & Bello, M.(2014). Discourse Coalitions in the Controversy around the HydroAysen Project in the Patagonia Region of Chile.InternationalJournalofSocialScienceStudies,2(3): 1-11.

Phillips, N., Lawrence, T. & Hardy, C.(2004). Discourse and Institutions.AcademyofManagementReview, 29(4): 635-652.

Pohle, J.(2013).OpeningtheBlackBoxofPolicyChange:AnalyzingPolicyDiscourse“intheMaking”. Paper for ECPR General Conference 2013.

Stephan, H.(2015).DiscourseCoalitionsandUnconventionalGasinScotland:Risky“DashforGas”orVital“Bridge”toaLow-CarbonFuture?.Paper for the 10thInternational Conference in Interpretive Policy Analysis.

Tonkiss, K.& Skelcher, C.(2015). Abolishing the Audit Commission: Framing, Discourse Coalitions and Administrative Reform.LocalGovernmentStudies, 41(6): 1-20.

Yanow, D. & Schwartz-Shea, P.(2006).InterpretationandMethod:EmpiricalResearchMethodsandtheInterpretiveTurn. New York: M.E. Sharpe, Inc.

*张海柱,中国海洋大学法政学院,讲师。感谢匿名评审人和朱亚鹏教授的意见。基金项目:教育部人文社会科学研究青年项目“话语建构视角下的农村合作医疗政策变迁研究”(16YJC810017)、中央高校基本科研业务费专项“中国农村合作医疗政策过程中的话语建构机制研究”(201613013)。

D63

A

1674-2486(2016)05-0003-21