新中国文学场域初建期的“隐身人”——以与张爱玲、周作人同台出场的梅娘为中心

庄培蓉

(华东师范大学中文系,上海200241)

新中国文学场域初建期的“隐身人”——以与张爱玲、周作人同台出场的梅娘为中心

庄培蓉

(华东师范大学中文系,上海200241)

在新中国文学场域初建之时,上海《亦报》大胆吸纳南北争议文人,使他们得以继续从事创作、维持生计,开辟了迥异于主流文坛的话语空间。《亦报》时期的周作人、张爱玲已得到充分的发掘,而梅娘等与之同台出场的文人至今仍处于“隐身”状态。梅娘1949年选择由台湾回归北京。在包括沦陷区作家在内的大批旧文人搁笔之时,梅娘异军突起,迎来了自己创作生涯中的另一多产期。通过梳理20世纪50年代梅娘在上海《亦报》《新民报晚刊》和香港《大公报》上的文学创作轨迹及其与主流话语的多样对话方式,可管窥历史转折时期文学生态、作家社会相之一端,并由此考察作家尤其是沦陷区作家如何参与新中国成立初期文学场域的构建。

梅娘;《亦报》;《新民报晚刊》;香港《大公报》

新中国成立之初,报媒趋于整一化。《亦报》秉承上海小报传统,在宏大叙事之外另类书写了鲜活生动的历史细节[1],同时在一元化的浩大时空中凿出了别样的孔洞,开辟了一个吸纳旧文人、迥异于主流文坛的话语空间,对建国初期文学场域的构建意义非凡。《亦报》汇聚了当时身份暧昧的南北旧文人,使他们得以继续从事文学创作、维持生计。其中,以周作人和张爱玲名气最大,两人发表的作品也早已被充分发掘。周作人的712篇短文结集为《知堂集外文·〈亦报随笔〉》出版。对于张爱玲的小说《十八春》《小艾》和随笔《年画风格的〈太平春〉》《〈亦报〉的好文章》的研究亦较为充分。梅娘作为《亦报》的“特约作者”之一,在发文数量上不亚于周作人、张爱玲二人,却至今仍未进入学术研究的视野①见张泉主编的《梅娘文集(总11卷)》,即将出版发行。。

沦陷区作家在抗战胜利后,或因政治原因锒铛入狱(如杨絮)、隐姓埋名于小城而黯然病逝(如吴瑛),或公开地下党身份后配合主流意识形态写作,但仍因自己的沦陷区经历饱受怀疑(如袁犀),或选择离开中国大陆,移居境外(如张爱玲)……他们大多淡出传媒视线,继续创作者极少,更难言参与新中国文学场域初建。选择在1949年转折之际回大陆的梅娘是个例外,她并未中断创作,而是采取既“隐身”又“断裂”的方式②中国作家在1949年历史转折之际,呈现出多样的应对姿态:有的急剧转型、创作出现断裂(如郭沫若、巴金、老舍等主流作家);有的游离于主流话语之外,以搁笔沉默(如沈从文)、执着于过往(如路翎)、出走他乡(如张爱玲)等姿态保持着创作连续性;有的转向文学翻译和文学研究,处于“半搁笔”“半隐身”状态(如杨绛,吕约强调了杨绛的这一创作独特性)……这一时期,梅娘以各种化名写出了迥异于前的作品,可称之为“隐身”又“断裂”,笔者多次得到张泉老师的指导和启发,梅娘的这一特色亦是张老师的点拨。,以各种化名在上海《亦报》《新民报晚刊》(以下简称《新民报》)和香港《大公报》上发表了96篇(422次)作品,迅速实现了创作转型。在这三家报纸上,梅娘又呈现出融入、迎合、背离、反思等复杂的轨迹和姿态,在不同时段、不同时代氛围下,灵活调整自己的写作策略。本文旨在通过梅娘个案,探讨沦陷区作家在历史转折之时如何参与新中国成立初期文学场域的构建。

1951年底,梅娘经徐淦①徐(1916—2006年),笔名齐甘,浙江绍兴人,上海解放后不久,和董天野等五位画家组成绿叶社,专门编绘新连环画,1951年入人民美术出版社。徐淦与梅娘在20世纪50年代多有业务往来,如由梅娘改编、人民美术出版社出版的连环画便有《表》(1951年)、《格兰特船长的女儿》(1958-1959年)和《爱美丽雅》(1959年)等。徐淦亦是唐大郎的老友,是《亦报》和《新民报》的特约作者之一。介绍结识《亦报》主编唐大郎②唐大郎(1908—1980年),本名唐云旌,笔名有大郎、高唐、刘郎等,江苏嘉定人。有“小报状元”“江南第一支笔”之称,其最为人所称道的一点,便是在编辑副刊时向一些旧文人约稿,缓解他们的生活困难。,1952年4月至11月,梅娘在《亦报》上以梅琳、柳霞儿和孙翔等笔名发表了6篇(183次)作品[2]。1952年11月,因《亦报》并入《新民报》,梅娘转阵后者。一年后,经唐大郎介绍,认识了香港《大公报》副刊编辑潘际炯③潘际炯(1919—2000年),笔名唐琼、邹援,江苏淮安人,在《大公报》的港馆和沪馆担任过翻译、编辑、记者、评论员等职。,1954年3月将发表空间拓至《大公报》。20世纪50年代,梅娘在《新民报》和《大公报》上共发表作品90篇(239次)。其中,发表于《新民报》71篇(209次),刊于“生活小品”“家常闲话”“儿童故事”、日记/游记和长篇小说等栏目,共使用过“柳霞儿”“孙翔”“刘遐”“瑞芝”和“高翎”等5个笔名。发表在《大公报》上的19篇(30次),均署名“云凤”,主要刊于“新野”副刊的“主妇手记”和“北京杂记”两栏。总体看来,1952年至1953年的发表量最大。

一、梅娘在《亦报》:融入与改造

1949年,新中国政府接管上海报业,小报一律停刊。《亦报》在夏衍的提议主持下于同年7月25日创刊,负有宣传新事物和新思想、教育落后市民、拉拢旧文人等“使命”。与主流媒体不同,《亦报》的办报和撰稿人主体为旧文人,内容注重多元化、休闲娱乐性,尤其是文艺版面,小说散文、小品随笔、影评体育纷呈其上。《亦报》与上海传统小报亦有区别,已洗去“黄色”,并逐渐染上“红色”。至1952年,新闻版面紧跟国家政治形势,第二版加入《亦报文摘》一栏,转载《人民日报》《江西日报》等党报上政治意识较强的文章。文艺版大幅连载苏联小说,小品文、寓言等也迎合主流话语,从日常小事中引申政治大义。如1952年11月11日,“里弄小品”一栏的《再加一把劲》,由动员里弄居民举行拍蝇大赛、保持卫生,进而提醒大家“认清爱国卫生运动是一个打败美帝国主义细菌战的政治运动,同时也是一个移风易俗的民主改革运动”[3]。随着《亦报》内容的规范化,其过渡性“使命”完成,配合新上海文化秩序重组[4]退出“历史舞台”也就顺理成章。在《亦报》这一特殊平台上,旧文人有了“辞旧迎新”的机会,发表“改造”过程中的“学习”心得。张爱玲、周作人等沦陷区作家及一批上海小报文人,皆化名聚于《亦报》上,梅娘的加入也颇合情理。

1951年3月,《亦报》主编唐大郎赴北京华北人民革命大学学习,1952年初返沪④返沪后,以“高唐”的笔名在《亦报》上连载了22回《西苑杂记》(1952年1月17日至2月14日),讲述自己在革大的学习生活。,期间结识梅娘并向其约稿。梅娘于1952年1月开始小说《母女俩》的写作,至3月完稿。3月29日,《亦报》上有一则短文为《母女俩》“打广告”,并吊读者胃口道:“梅林同志,是一位很有名的小说家,她只是换了一个笔名吧了”⑤《母女俩》于1952年3月29日发表在《亦报》第三版,小说正式连载时署名为梅琳,但在此前的预告中写成“梅林”。此外,“吧了”应为“罢了”,原文如此,笔者引用时未加改动。。4月1日,《母女俩》开始连载。自此至停刊的七个多月,梅娘共在《亦报》上发表过两部长篇小说(《母女俩》《春天》)、两部连载散文(《东北农村旅行记》《太行山区看丰收》)以及两篇短文(《这都是我们的换班人》《堵洞记》)。从中不难看出梅娘融入时代和主流话语的努力,其中又包含了作家对自身命运的思考。

在两篇短文中,梅娘以“小小新人”之口,给读者上了别致的政治课。《这都是我们的换班人》讲述一群小学生注射疫苗时的勇敢表现。孩子们不仅在疼痛前忍住了眼泪,而且有“打针就是打美帝”的觉悟。作者不禁感叹:“今天新中国的儿童岂能用旧经验来衡量他们”[5]。《堵洞记》讲述“我”的三个孩子通过“堵鼠洞防疫”一事教育了思想落后的老王。针对老王在日据时代养成的敷衍“衙门人”的旧作风,孩子们强调新中国政府是人民的政府,堵洞为的是广大人民,同时“咱们防疫就是打美帝”[6]。老王最终认识到新旧时代的巨大差异,与孩子们一起认真地完成了堵洞任务。

与新生代一开始就具备进步思想不同,农民在社会主义道路上的心路历程颇为曲折。《东北农村旅行记》一面呈现了农民们日新月异的幸福生活,一面指出了他们的“小农思想”以及农业合作化“单干户—互助组—合作社—集体农庄”进程中所遭遇的困境。但这一切都在“毛主席的正确指示”和集体的帮助下顺利解决,东北农村前景一片大好。在《太行山区看丰收》中,梅娘将足迹留在了川底村和西沟村⑥因《亦报》并入《新民报》,《太行山区看丰收》未刊完的四回以《李顺达在西沟村》为题发表于《新民报》。在此,将后四回也纳入《太行山区看丰收》中讨论。。在新农民郭玉恩和李顺达的领导下,山区一改曾经的贫困,合作社成员过上了丰衣足食的生活。社员郭夏景预想着用个人收入给合作社添置设备,体现了劳动人民忘我的集体主义思想。而村干部李顺达对山区水库工程的宏大构想,更是彰显了农民干部的气魄与自信,“(苏联)老大哥的今天,就是咱们的明天”[7]。文章在一片稻穗金光和欢声笑语中收尾。

除了记录山乡巨变外,梅娘还通过小说对时事政策进行宣传解读,并在作品中实践“异性救赎”和“农民化”的“自我改造”方式。

作为梅娘20世纪50年代“重登”报坛的首篇作品,《母女俩》显示了对主流意识形态的积极融入。小说配合宣传“三反”“五反”,屡次通过人物对话来消解对“五反”的“误解”,强调“主动坦白”“忠诚老实”。《亦报》编者认为,《母女俩》是“一部适时的作品”“以批判资产阶级思想为中心题材”“作者并不铺张口号,自然地使读者认识到与资产阶级思想有划清界限的必要”[8]。小说讲述了严伟霞、李小霞母女俩在脱离旧式大家庭后,深深受益于新中国,并在姚祥、陈健等进步人物的启发帮助下,试图说服资本家丈夫/父亲李云甫主动交代。小说中母女俩的形象是现实的影射。

新中国成立后,伟霞积极投入妇联工作,在对党和国家的无限信任中,逐渐摆脱了自己的“资产阶级腐朽气息”,认识到李云甫并非自己“志同道合的爱人”,并决心加入对丈夫的斗争和动员中。小说末尾,伟霞对女儿表决心:“小霞,我要跟你一块前进!”[9]饶富意味的是,女主人公身上有明显的梅娘的影子,小说开篇形容伟霞的着装“四不像”,似乎暗示了她/梅娘的复杂背景及其在新社会异类(“妖精”)的身份。这一尴尬身份,因曾经关系亲密的大学同学、如今是优秀党员的陈健的出现得以消解,小说埋下了两人结合的伏笔。在此,梅娘通过女主人公与进步男性的结合,实践一种“灰色人物”告别过去、蜕变重生的方式。

小说中,伟霞常为自己的“过去”而焦虑,这种焦虑,蕴含了梅娘对自我处境的思考,小霞便是这种思考下的产物。小霞有柳青的身影,是梅娘对成年女儿的想象。她率直单纯,甚至有些急躁冒进,作为青年团员,对党和国家一片赤诚。对劣迹斑斑的父亲,小霞直言不讳:“爸爸有问题,我第一个去检举,我不能掩护盗窃犯、做盗窃犯的女儿。”[9]小说末尾,伟霞向女儿吐露了久藏于心的隐忧:“如果我永远停留在现在的阶段中,不前进,不抛掉思想中这些旧意识,你会逐渐离开我,甚至我有一天成为你前进的障碍,像你爸爸的情形一样。小霞,要是叫你像搬开一块绊脚石一样地搬开了我,小霞,那该多么痛苦,小霞,没有你,我的生活还有什么意义呢!”[9]敏锐的政治嗅觉,使梅娘对“晦暗”往事耿耿于怀,而为新环境所塑造的“光明”新生代,对母亲的过去知之甚少,年长后在时代洪流中,又究竟能在多大程度上理解自己的父母?愈是“单纯正直”的新一代,与“复杂隐晦”的老一代冲突愈大。历史快进到“文革”时期,当柳青与梅娘划清界限的那一刻,我们不能不惊于梅娘20多年前的这段“预言”。与其说是一语成谶,不如说是梅娘对时代洪流冲刷血缘关系的清醒思考,对未来女儿“抛弃”自己的想象,正是对彼时及后来家庭关系在“新旧”冲突下的一种反思,“新人”与“旧人”的决裂,或许是梅娘对新中国与“旧文人”关系的一种饱含忧虑的想象,也是她对新中国成立后自身命运的预言。

伟霞进一步投入农村工作,便成了《春天》中的女主人公绮雯。李绮雯的履历,同样植入了大量梅娘信息。绮雯的父亲是一个抱着“‘工业救国’希望的民族资产阶级”[10]。在日据及“蒋匪进攻时期”,绮雯丧父丧夫。新中国成立前夕,她放弃了南下及赴台的机会,带着老母与女儿定居北京。新中国成立后,在进步好友高芝的帮助下投入工作,并有了赴“北满”农村体验生活的机会。在“模范村”,绮雯认识了不同个性的农民:诚朴能干的张成光、流气滑头的王福臣、好学向上的张小兰、懒怠自私的王桂香……但在“修桥架桥”这一集体大事上,农民们群策群力,与汹涌流水搏斗。绮雯感动于农民们与天斗的勇气,也为自己的旁观而自责。在一个月的改造后,绮雯已能和农民一样自如地挥着锄头栽种葱苗了。原本细腻白皙的皮肤,也晒得棕黑粗糙,绮雯满意于自己的蜕变,认为自己基本由旧社会的“贵妇人”转变为新时代的劳动人民了。在此,作者以“农民化”为“自我改造”的标准。

在《春天》中,同样有一条爱情线。绮雯的暗恋对象刘强,工人出身,参加过革命,任县长时作风优良,深得群众爱戴,唯一的不足是文化水平不高。也正因此,使他也对文化修养高的绮雯动情。小说尾音同样是“两情相悦”。有趣的是,刘强型男主人公在梅娘20世纪50年代的小说中频频出现,且无一不为以梅娘为模型的女主人公倾心,小说总有一个“有情人终成眷属”的幸福尾巴,寓意着女主人公在男主人公的认同——“异性救赎”——下顺利完成了“自我改造”。

二、《新民报》中的梅娘:迎合与背离

上海《新民报》于1946年5月1日创刊。1949年5月25日,《新民报晚刊》出版。胡乔木(1949年9月)和夏衍(1950年6月)对报纸受众、内容和作用作了指示:报纸应以中小工商业者、广大店员、里弄居民及家庭主妇为对象,内容应以文娱为主,轻松、有益、有趣,以此“移风易俗”,达到提高居民政治觉悟和文化水平的效果[11],引导一批不热衷于政治的人向上[11]9-10。这与对《亦报》的功能设定相似。《新民报》的“小报”性质,加上“民营”“私营”身份,使之在新中国成立后政治地位迅速下跌,在获取新闻资源方面受到种种限制,竞争力低。为此,《新民报》坚持向党报学习,以1951—1952年为例。1951年底至1952年初,《新民报》配合“三反”“五反”、抗美援朝等政治运动,“大段的政治说教越来越多,版面越来越沉闷,报纸特色全无”[12]。1952年后半年,政治新闻充斥着全部四版四页,第二版中还设置了《每晚读报》《半周时事测验》等栏目,反复提点政治大事,并以填空的形式帮助读者定期温习。版面的严重政治化使读者愈少,销量愈低。耐人寻味的是,正是其较低、不显眼的地位,使之取材标准也较“低”/广,方便其吸纳争议文人。《新民报》副刊有一个秘密稿源,来自少数打入“另册”的老作家[13]。

1952年11月21日,为配合上海新闻界改革工作,《亦报》并入《新民报》。原《亦报》主编唐大郎转入《新民报》继续担任副刊编辑,一批原《亦报》撰稿人亦随之转阵,周作人和梅娘即是其中两例。梅娘的作品在两报合并时无缝衔接:1952年11月20日,《亦报》最后一期连载完梅娘的《太行山区看丰收》,11月21日,《新民报》便继续刊载梅娘的《李顺达在西沟村》,后者实为前者的第三节①1952年11月21日,《新民报晚刊》第5版刊出柳霞儿的《李顺达在西沟村》,文章前有一小段“编者按”:“柳霞儿同志曾为亦报写《太行山区看丰收》一文,共分三节,至昨日刊完第二节,本文是第三节,因可以独立成篇,不再袭用旧题。”。时隔半月,12月13日起,长篇小说《为了明天》开始刊载。由此,梅娘开始了与《新民报》长达六年的“交情”。

《新民报》上梅娘的作品,可大致分为小说、见闻记和生活故事。这些作品在积极迎合主流话语之外,亦保持了个人的批评视角和独到思考。

生活故事围绕学校和家庭两个空间展开,主人公多为儿童,名字常化用梅娘子女之名,如青青/小青(柳青)、荫梅(柳荫)和小翔(孙翔)等。文中饱含梅娘对新时代儿童的关怀和赞赏。如姊姊修风筝时用废胶片制作眼睛,使得风筝崭新如初,眼睛更加活灵活现(《做风筝》);青儿怕妈妈淋雨生病,顶着暴风雨去车站给妈妈送伞(《大风雨中的小故事》);玲玲在“算术赛跑”途中为了帮助受伤的小妹妹,放弃了原本唾手可得的第一名(《真正的第一》),等等。文中也讨论了儿童教育方法问题,如原本爱骂人的小强,在妈妈的教育下认识到了“只有地主才骂人、打人”,改掉了从旧地主之子长喜处沾染的坏习惯(《孩子骂人》);再如一开始特立独行的小美丽,在经历“种蒜苗”的挫折后,学会了服从集体、帮助他人,摒弃了骄傲的毛病(《小美丽》);还有遇事不顺心即哭闹的小荫梅,在妈妈巧妙使用了冷处理和奖励相结合的方法后,不再任性哭闹(《爱哭的小荫梅》),等等。

20世纪50年代,梅娘赴全国多地农村学习、采访,为工作提供实践基础和写作材料,并多撰文记录见闻。笔者将这类散文统称为“见闻记”。在《新民报》中,梅娘集中发表了四个系列:“开封散记”(9篇)、“吕鸿宾生产合作社日记”(7篇)、“写于京汉车上”(4篇)和“寄自河南车云山”(7篇)。这些作品在高调歌颂中,也隐晦地暴露了一些现实问题。以1953年的“吕鸿宾生产合作社日记”(以下简称“日记”)为例。

“日记”内容涉及社员们的劳动、婚事、家庭、言谈等方面。作者先是赞扬了社长吕鸿宾领导有方,带领社员们及时完成了秋收和旱田割豆子的任务(《吕鸿宾讲故事》《太阳升起前的劳动》);继而以吕鸿宾女儿吕秀及吕春香姐妹的艰难成长经历,忆苦思甜,赞美了勤劳能干的新时代女性(《吕春香姐妹》《一升子的故事》);梅娘不忘赞叹青年社员的创造性,他们创制的甘薯机,节省了宝贵的农忙劳动力(《切甘薯的机器》)。梅娘还关注社员们的婚恋,杜英蓉和吕鸿新的婚事受到了杜母的阻挠,但经集体帮助,最终顺利登记结婚(《杜英蓉的婚事》)。在最后一篇《吕春香谈北京》中,“我”被吕春香“服从集体,建设祖国”的朴素言谈所感动,两人在星空下对村庄未来做了美好的展望。

通观“日记”,社员们积极能干,组织者善于管理,文末总是一片欢歌笑语,“阳光”“星光”这类光辉闪亮的意象,预示着合作社及社员的光明未来。

细读文本不难发现,“日记”中也“技术性”地暴露了农业社的问题。如在《太阳升起前的劳动》一文中,梅娘提到了劳动组织问题,使用了过去式:

去年也曾有过类似的情况,但那时劳动组织搞得不好,许多人拥在一块地里收割,手快的手慢的,干的起劲的干的不起劲的,都凑在一起。虽说是也按活评工,都是乡亲近邻的,谁也破不开情面就指定某某人偷懒、耍尖头,虽然评分,也就有名无实。这样在评过分、定了工之后,积极干活的人,自然心里不舒服,因为这不仅仅是工分多寡的问题,而是一种劳动的正义感。偷懒耍尖的人也列在好劳动之内的话,就不足以鼓励积极劳动的人了[14]。

20世纪50年代的文艺作品,常用一种“新旧对比”的模式,借批判过去(尤其是新中国成立前)以赞美当下。在此,梅娘亦将组织管理不善的问题,以“去年”框住,增加了暴露的合理性。然而,去年遭遇的天灾,今年并未幸免,“日记”中几次提及今年的旱情,社员们的劳动多是围绕抗旱展开。“今年”,即1953年,社中是否就不存在管理不善的问题?

据吕鸿宾1986年回忆,1952年秋,“上级宣传要农民入社”“不入就是走资产阶级道路”。迫于形势,一些老中农勉强入了社。农业社扩大后,由于吕鸿宾等人缺乏管理经验,1953年农历7月24日,发生了21户退社事件,主要原因是群众对牲口入社产生抵触,直到把驴退给社员,群情才得以稳定[15]。如此看来,“日记”中的“今年”,同样遭遇过管理不善、群情难调的问题,而梅娘巧妙地用“去年”影射今年,曲折地暴露了现实问题。

同样,在写于京汉车上的《南方妈妈和北方战士》一文中,梅娘暗示了战争的负面影响。文章赞美了一位湖南母亲与一位东北战士在车上如母子般相互关怀的感人景象,但提及老妈妈的北方之行时,梅娘写道:

原来,老妈妈是涉过了千山万水,从湖南到东北去看望儿子的,如今是在回家的路上。老妈妈的儿子,还是二十年前跟着毛主席的队伍从家乡出来的。当然,他一出来就和家里断绝了音信。全国解放后,这才又互相联系上了。可以想像得出,母亲见到了隔绝二十多年的儿子时,是如何的欢喜。和儿子的会面,在她衰老的生命里,像彩虹一样,温暖了过去悲惨的日月,也照亮了今后生活的道路。和儿子会面后的欣喜,仍旧洋溢在她多皱的脸上[16]。

儿子跟随毛主席直至新中国成立后的今天,奉献祖国。但他与家中老母二十年音信全断,母亲“过去的悲惨”,儿子的离去应是主要原因。儿子“舍家为国”,固然高尚,而老妈妈“多皱”的脸,又经历了多少风霜。梅娘的这段文字,对老母亲不无同情之意,并以家/国、忠/孝矛盾,隐隐透出对战争负面影响的批评。类似的文字,在《龙亭的新生》和《黑眼睛》中亦可觅得。

《新民报》上的小说亦是如此。1952—1953年连载的《为了明天》《什么才是爱情》和《我和我的爱人》体现了梅娘对主流话语的积极迎合和微妙背离。

1953年3月,全国开展贯彻《婚姻法》运动月。《新民报》陆续刊出不少配合宣传的文章,梅娘的《我和我的爱人》即是一例。小说讲述文艺工作者“我”疏远自己的农民妻子爱花、瞧不起她,并将自己事业上的挫折归因为妻子的老土,总想着离婚。在单位组织学习《婚姻法》及同事老王的引导之后,“我”改变了对妻子的认识,开始与她交流工作问题,两人重新拥有了甜蜜爱情,儿女们对“我”也从疏远到亲密,一家人其乐融融。小说中所用的“爱人”一词,也充满了时代色彩。在《我和我的爱人》连载时,同版登《我的爱人》一文,作者认为,“我的爱人”是向他人提到自己的伴侣时,“最恰当、最亲切也最大方的称谓”,这个称谓同时体现了对贯彻《婚姻法》的正确思想认识[17]。

梅娘并非单纯的“政治留声机”,在另外两部小说中,她给出了不少有悖主流意识形态的个人见解。《为了明天》讲述了中学教师之间围绕“教务主任”一职的“斗争”。四十二中学尚无正式的教导主任,旧文人吴诚(无诚)和新青年郭文成为该职位的有力“候选人”,女主人公徐凌云虽也得到了一部分教师的支持,但却游离于“派系”之外。在一次活动课中,郭文的授课内容出了问题。吴诚以此为把柄,在校长王以祥面前打压郭文。徐凌云不满于吴诚的手段,在一次队会上揭穿了吴诚的伎俩,并帮助、鼓励郭文重上一次课,得到了同学们的热烈反响。最终,郭文当上了教导主任,吴诚也承认自己的不足,下决心自我检查。作者/徐凌云除了批评吴诚之流,也指出了领导/校长王以祥对新事物缺乏敏锐的感觉、不明真相等缺点。

对领导的批评,也出现于《什么才是爱情》中。杨喜春调入农业部门不久,察觉了同事们的冷嘲热讽。原来副编辑长原健暗地里散播着他和喜春即将结婚的谣言。喜春惊怒之余,开始重新审视原健,发现他以权谋私、在农村工作中敷衍偷懒,酷似狡猾的“狐狸”。更令喜春憎恶的,是原健对她的逼婚。故事的转机始于新领导江爱华的到来。爱华是喜春大学时期的恋人,因躲避国民党追捕离开了喜春,他给机关带来了活力,也恢复了与喜春的恋情。在爱华的启示下,喜春与原健坦诚对谈,原健主动要求自我检讨。文末,爱华约喜春一起参观新房,预示着两人的婚姻。在小说中,作者批评了王主任不明群情,盲目信任原健等人,并且将机关中的不良作风,归结为领导的问题,清明领导江爱华的到来,使机关的氛围为之一变。梅娘对领导的意见,在晚年仍多次提起。当被问及被打成右派的理由,梅娘认为是自己“平常不够服从领导”,是领导眼中的异类[18]。如领导认为不能写农业社的缺点,认为这是一种“抹黑”行为,梅娘不以为然,她以江爱华之口道:“农业生产合作社的缺点是可以表现的,表现的时候要看的全面,把缺点的各个方面,也就是把缺点形成的原因,形成后的后果都根据事实加以再现,更要紧的是要提出纠正缺点的办法,以及纠正缺点后把生产提高一步的结果”[19]。再如,小说中余英林在《土地回家》的小册子中用了不法地主被枪毙的照片,喜春/梅娘不赞成,认为并非每一个地主都十恶不赦,“地主本人只要罪行不大,没有血债,是可以劳动生产来改变自己的阶级成份的。只要地主好好生产,人民和政府都会欢迎他的”[19]。梅娘的这些“异议”成为把柄,1957年,农业电影社通讯小组发文指斥梅娘在小说中谩骂国家机关干部为“狐狸”,且“毫不隐讳地为地主和资产阶级吹嘘”[2]。

三、《大公报》上的梅娘:漫忆与改写

1953年底,梅娘经唐大郎引荐,认识了彼时的香港《大公报》副刊编辑潘际炯。唐大郎20世纪50年代与潘际炯常有业务往来,一方面,唐大郎在《大公报》“新野”副刊上发表大量打油诗和散文;另一方面,两报副刊分享着一批相同的作者和文章。如俞平伯1954年1月至4月发表于“新野”副刊的《读〈红楼梦〉随笔》,又于同年4月至6月发表于上海《新民报》。由此可见,两报编辑的“亲密”程度,唐向潘引荐梅娘也就不足为奇,梅娘的发表空间由沪拓港。

香港《大公报》在胡政之主持下,于1938年8月13日创刊。1941年12月13日因日军入侵停刊。1948年内战正酣时,因担忧“不党”的《大公报》未来的处境,胡政之全力复刊港版①《大公报》,1902年7月12日创刊于天津。随后,又有沪版、渝版、港版和京版。新中国成立后,大陆各版纷纷改版停刊,至1966年京版停刊,香港《大公报》成为百年《大公报》硕果仅存的唯一脉系。。同年11月10日,王芸生发表《和平无望》的社评,香港《大公报》由中立转为拥共。自转变立场后,《大公报》刊载的内容又“红”又“革命”,颇有党报之风。对此,周恩来、陈毅和廖承志表态:不要在香港办党报[20]!指示《大公报》在“爱国主义”立场下,应迎合当地群众,但由于香港尚属英国管辖,因此并不对《大公报》予以干预[20]322,《大公报》可以放低“政治调子”。香港的传媒环境、报业传统和读者趣味也不容《大公报》“板起面孔”。二战之后,香港报业得以迅速恢复和发展,报纸出版的时间、种类、内容和语言多样化,加上售价低廉,竞争十分激烈。香港亦有“小报”传统,抗战前后,出现不少古灵精怪的小报,受欢迎的内容包括:专暴社会阴暗面、专揭私人秘密和专讲风月场新闻[21]。20世纪50年代,香港市民注重商业、喜读“黄”“暴”新闻的习气仍在。面对这一片“文化沙漠”上的读者,为更好地融入当地、增强市场竞争力,《大公报》“港化”之路难免。与此时“腔正调红”的新闻版不同,《大公报》副刊一度刊载过市民喜闻乐见的武侠小说、马经等特色内容。在靠拢内地主流话语的同时,也注重大众化和趣味性。因此,梅娘等女作家所擅长的“主妇手记”,以“少妇”的视角和口吻,说身边小事,通俗而富于趣味,颇合报刊要求和香港读者口味。

1954—1955年,梅娘共在《大公报》上发表了18篇短文,连载过《我的女儿怎样拍电影》。《大公报》上的梅娘,仍以歌颂为主调,但《大公报》异于《新民报》的宽松政治环境和副刊风格要求,使梅娘略有松弛,在作品中透露了不少个人的真实信息。

《我的女儿怎样拍电影》共12回,记录11岁②在1955年的《我的女儿怎样拍电影》中,“青青”是“十岁”。实际上,电影《祖国的花朵》于1954年上半年开始筹备摄影工作,此时柳青应是11岁(柳青1943年3月出生),而至1955年电影拍摄完成及上映时,柳青是12岁。的女儿柳青参与电影《祖国的花朵》拍摄一事。文章以“母亲”的视角展开,中间还穿插了青青的来信,介绍东北电影制片厂的情况,巧妙补足了“母亲”视角所不及处。在正式参与影片拍摄前,青青过了“三关”:第一关是入选,由于青青功课、文娱样样优秀,故而轻松当选。第二关是赢得母亲“我”的同意。“我”担心拍电影耽误功课,级任张老师告诉“我”:制片方已请了教员和辅导员,孩子们的学业不会落下,“我”因此同意青青当选。最后一关试演成功后,青青正式成为小演员。不久后,家长受邀参观孩子们的宿舍并“试吃”伙食,“我”对食住条件十分满意。更让“我”感动的是,剧作家张阑虚心采纳了孩子们给剧本提的意见,并以晚会的方式向孩子们道谢。笔者以为,最让“我”/梅娘百感交集的,是孩子们到东北拍摄外景。东北电影制片厂,实为长春电影制片厂,前身是“满洲映画株式会社”。“新京”的经历,是身处新中国的梅娘难以抹去的“暧昧”,而女儿则是以“祖国的花朵”的光荣身份前往母亲的故乡。两个月的东北之旅归来,为期半年的拍摄工作也圆满完成。文末,家长再次受邀赴宴,成为电影的第一批观众。“我”情不自禁地感慨道:“我们这出色的国家就是这样珍爱和平的劳动,特别是珍爱作为我们的继承者——第二代的和平的劳动的”[22],喜悦、自豪和感激之情溢于言表。

除了记录“当下”,梅娘也在《大公报》上漫忆。如在《一株茉莉》中,作者忆及旧日孙家用暖房培育鲜花送礼,作为礼物的鲜花被扭曲成福、禄、寿等字。形成对比的是,新中国成立后,花枝得以蓬勃、自由生长,作者借花比喻新中国成立前后的剧变。文中有此一段:

有两个我们当时喊做“花把式”的园艺工人,为这小小的暖房尽力。每当春节、端午、中秋这三大节日来临的时候,暖房中便把梅花、迎春、栀子、桂花、菊花、茉莉等这些点缀节令的鲜花准备好,等我父亲拿出去送礼;用我父亲的话来说,拿出去“应酬”。那些鲜花在当时是颇“轰动”的,特别是那些在北方罕见的玉兰等。一把花盆捧到街上,花的浓郁的香气,自然就招徕了观赏的人群。人们称我家“有花的孙家”,我父亲也以此而自傲,觉得我们既“高贵”于一般人,在我们的阶层中也是突出的,因为我们懂得美,懂得人应该怎样生活得“高雅”[23]。

在细腻的文字中,隐隐露出炫耀和怀念之意。梅娘甚至不惜笔墨,一一写下各色花名,一千来字的文章,回忆占去近七百字。类似的文字,如对自己结婚所着婚纱的回忆(《万绿从中一点红》)、对少女时期房中“一幅湘夫人中堂”的描述(《后海泛舟》)、对孙家常备的珍贵干果的回味(《北京街头见荔枝》)等,都有展示的意味,抒发了梅娘对旧时优渥生活的柔情和怀恋。这样“暧昧”的漫忆,被后来的批判文章指斥为“无耻地歌颂大地主如何豪华”[2]。

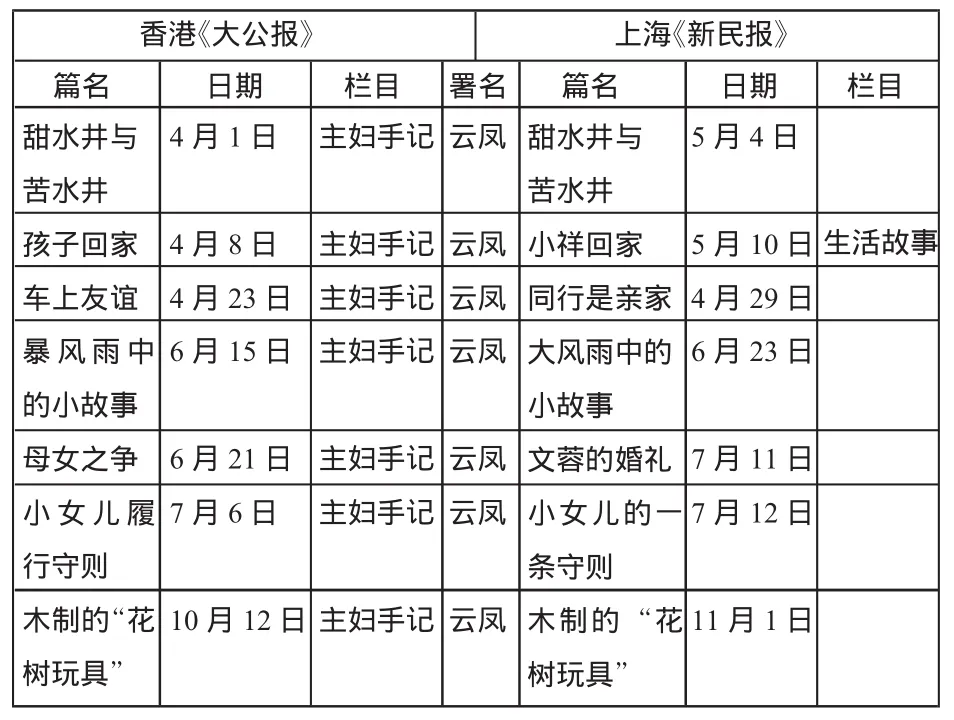

梅娘选择在《大公报》而非《新民报》上漫忆,正是基于前者的相对宽松的政治氛围。1954年,梅娘发表于《大公报》“主妇手记”栏目的7篇短文在时隔一周至一个月不等,再刊于《新民报》,其中5篇的版本差异耐人寻味。下表是两版的刊载信息。

香港《大公报》上海《新民报》篇名日期栏目署名篇名日期栏目甜水井与苦水井孩子回家车上友谊暴风雨中的小故事母女之争小女儿履行守则木制的“花树玩具”4月1日主妇手记云凤5月4日4月8日4月23日6月15日主妇手记主妇手记主妇手记云凤云凤云凤5月10日4月29日6月23日生活故事6月21日7月6日主妇手记主妇手记云凤云凤7月11日7月12日10月12日主妇手记云凤甜水井与苦水井小祥回家同行是亲家大风雨中的小故事文蓉的婚礼小女儿的一条守则木制的“花树玩具”11月1日

两版的差异,涉及题目、标点、字、词和句。相形之下,《新民报》版更“严谨”,试举一例:

《小女儿履行守则》

日子一长,就在我的哓舌小姑娘身上,发现了惊人的变化。譬如说:原来她穿衣服是很不仔细的,常常把菜汤啦、糖水啦溅在身上,甚至红领巾也弄的一塌胡涂。自从她帮助保姆洗衣裳,亲自体会到洗衣服要流那么多的汗之后,她穿衣服就小心多了[24]。

《小女儿的一条守则》

日子一长,就在我的小姑娘身上,发现了惊人的变化。譬如说:原来她穿衣服是很不仔细的,常常把菜汤啦、糖水啦溅在身上,甚至红领巾也弄的不大整洁。自从她帮助保姆洗衣裳,亲自体会到洗衣服要流那么多的汗之后,她穿衣服就小心多了[25]。

短文讲述小女儿在小队会上,给自己定了“在家里帮助妈妈和阿姨作家事”[25]的守则。起初“我”认为女儿难以履行,出乎预料,女儿不仅坚持向保姆要家事做,并且从中知道劳动的甘苦,一改旧日做事不整洁的坏习惯。

若只是看前版,并不觉得小姑娘将红领巾弄得“一塌胡涂”有何不妥,反而更能凸显其后来的“巨变”,但注意到后版以“不大整洁”这一缓和得多的词语替换时,笔者方才悟出前者潜藏的“大不敬”意味。

“红领巾”诞生于卫国战争年代的苏联,在一次接收新队员时,女工们将自己的“红布三角头巾”,系在新队员脖上。列宁见头巾的“颜色和革命战旗一样鲜艳”,把它定为少先队员的标志[26]。“红领巾”通常还作为少先队员的别称,意同真善美。梅娘此期的作品中,“红领巾”是好人好事的夺目标志。20世纪50年代,队员们将红领巾献给军人,成为后者的不竭力量之源,是对敌作战胜利的保障。一名抗美援朝志愿军在收到红领巾时,写诗抒发兴奋之情:“红领巾就是我们的力量/孩子们是未来的生力军/红领巾围在脖子根/使我无比的英勇”,诗歌最后,他摘录了“红领巾”们来信中冲锋号般的句子表达决心:为歼灭美帝国主义前进!前进!前进!”[27]可见红领巾的重要象征意义。在此背景下,已是队员的小女儿,却将红领巾弄得“一塌胡涂”,从大而言,有损红领巾的庄严神圣意味;从细而言,违背了人们对红领巾的期待,也使得小女儿的队员美质遭到质疑:她是个合格的队员吗?后版的修改不可谓不关键。另外四篇也体现了类似的版本差异。

四、结语

20世纪50年代,梅娘在上海《亦报》《新民报》和香港《大公报》等“非主流”空间中笔耕不辍。这得益于文人朋友对梅娘的赏识和引荐,也与三报在建国初期的处境及编辑方针密切相关,梅娘在创作实践上与主流话语的互动、与报刊编辑方针的契合是关键因素。梅娘迅速融入“颂歌”合唱团,偶尔选择性地吐露自己的心曲,甚至婉转地吟出了异调。梅娘的个人之音,无论是对一个沦陷区作家,还是对处在时代洪流中的个人,都非易事。这些“异调”在政治运动中被断章取义,成为她的罪证,这也是梅娘为何在晚年公开出版的文字中,仍念念不忘“政治准则”的重要原因。梅娘20世纪50年代婉转多变的曲调,埋没了半个世纪。如今,当它重新汇入新中国成立初期的宏伟合奏时,我们有了重新仔细聆听那段历史的理由。

[1]巫小黎.《亦报》视境中的工农兵叙事——《亦报》研究之一[J].佛山科学技术学院学报:社会科学版,2009(1):16-21。

[2]农业电影社通讯小组.钻进农业部门的文化汉奸、右派分子孙加瑞[J].中国农报,1957(23):32.

[3]施文.再加一把劲[N].亦报,1952-11-11(3).

[4]杜英.文化体制和文化生产方式的再建立——建国初期对上海小型报的接管和改造[J].中国现代文学研究丛刊,2007(2):129-148.

[5]孙翔.这都是我们的换班人[N].亦报,1952-04-27(3).

[6]孙翔.堵洞记[N].亦报,1952-04-28(3).

[7]柳霞儿.李顺达在西沟村[N].新民报晚刊,1952-11 -24(5).

[8]编者.母女俩[N].亦报,1952-03-29(3).

[9]梅琳.母女俩[N].亦报,1952-06-06(3).

[10]孙翔.春天[N].亦报,1952-08-28(3).

[11]孙政清.探索新民晚报研究文集[M].上海:文汇出版社,1999:18-20.

[12]陈保平.新民春秋:新民报·新民晚报八十年[M].上海:文汇出版社,2009:80.

[13]新民晚报史编纂委员会.飞入寻常百姓家新民报、新民晚报七十年史[M].上海:文汇出版社,2004:235.

[14]孙翔.太阳升起前的劳动[N].新民报晚刊,1953-11-10(6).

[15]吕鸿宾.我对爱国农业生产合作社的回忆[M]//黄道霞.建国以来农业合作化史料汇编.北京:中共党史出版社,1992:1321-1323.

[16]孙翔.南方妈妈和北方战士[N].新民报晚刊,1954 -04-15(6).

[17]孟特.我的爱人[N].新民报晚刊,1953-04-16(6).

[18]邢小群.人间事哪能这么简单[J].文史博览,2004(12):12-16.

[19]瑞芝.什么才是爱情[N].新民报晚刊,1953-08-31(6).

[20]方汉奇.《大公报》百年史[M].北京:中国人民大学出版社,2004:393.

[21]李谷城.香港中文报业发展史[M].上海:上海古籍出版社,2005:251.

[22]云凤.我的女儿怎样拍电影[N].大公报,1955-05-13(6).

[23]云凤.一株茉莉[N].大公报,1954-11-02(6).

[24]云凤.小女儿履行守则[N].大公报,1954-07-06(6).

[25]云凤.小女儿的一条守则[N].新民报晚刊,1954-07 -12(6).

[26]李淑梅,程树群.第一条红领巾的诞生[M]//万象溯源.西宁:青海人民出版社,2004:219.

[27]栗树屏.当我看到红领巾的时候[J].人民文学,1952(5):14.

The“Obscure Writer”in the Early New China Literary Period——A Case Study of Mei Niang on the Same Stage with Zhou Zuoren and Zhang Ailing

Zhuang Peirong

(College of Liberal Arts,East China Normal University,Shanghai 200241)

At the early establishment of New China Literary Field,Shanghai YiBao absorbed controversial writer,so they could keep writing and livelihoods.Meanwhile,they set up discourse space different from the mainstream.There were intensive studies on works of Zhou Zuoren and Zhang Ailing in Yi Bao.However,studies on the other writers such as MeiNiang who used to published works in the same newspaper,was not enough.In the year 1949,MeiNiang chose to come back to Beijing from TaiWan.Generous writers ceased writing at 1950s,while MeiNiang created a writing peak.By combing her 1950s’writing on Yi Bao,Xinmin Evening News and Ta Kung Pao as well as the way she interacted with the mainstream discourse,this study aims to present a part of literature ecology and social phase in historical transition times,investigating how writers especially writers from Japan participate in New China Literary Field of Initial establishment.

Mei Niang;Yi Bao;Xinmin Evening News;HongKongTa Kung Pao

I206.6

A

1674-5450(2016)05-0020-08

2016-05-20

庄培蓉,女,福建泉州人,华东师范大学文学硕士,主要从事中国沦陷区文学研究。

【责任编辑:詹丽责任校对:杨抱朴】