晋城市城市土地集约利用评价研究

段永蕙 赵赟媛 贡俊

摘 要:土地集约利用是我国土地资源管理长期坚持的战略方针,科学评价城市土地的集约利用水平是一个亟待解决的问题。结合山西省晋城市的实际情况,通过多因素综合评价模型对其城市土地集约利用水平进行评价。综合土地投入及土地利用的经济效益、社会效益和生态效益等四个方面,构建了由11个评价指标组成的城市土地集约利用评价指标体系,其中各指标的权重由熵值法来确定;以晋城市2006—2013年数据为例进行评价,结果表明晋城市土地集约利用处于中低水平,还有较大改进空间,同时基于评价结果提出了相应的对策建议。

关键词:城市土地 集约利用 多因素综合评价 熵值法

中图分类号:F293.2 文献标识码:A

文章编号:1004-4914(2016)04-039-04

土地是十分珍贵又不可替代的资源,随着我国经济的快速发展和城市化的推进,城市摊大饼式的发展导致土地资源浪费严重,使本已紧缺的土地变得更加稀缺,人地矛盾进一步加剧,并成为制约经济发展的一个重要因素。因此,土地资源的集约利用就成为必然选择。晋城市是全国重要的无烟煤、煤层气、煤化工和电力基地,近年来经济发展迅速,各项经济指标在省内排名靠前。但是,晋城市作为山西省主要的煤炭工业城市之一,城市化发展滞后,第三产业相对落后,城市土地利用不尽合理,城市土地的集约化利用已成为晋城市亟待解决的问题。

城市土地集约利用评价的研究分为定性和定量分析两类。前者主要研究土地集约利用中存在的问题及土地集约利用的必要性,后者对评价方法和评价指标体系进行研究。如冯双生{1}、杨帆{2}等对我国城镇化进程中土地集约利用问题进行定性研究。在定量研究方面,从空间尺度上将城市土地集约利用评价分为宏观、中观和微观评价{3}{4}{5}。对城市土地集约利用整体评价研究,已有研究大多采用模糊理论评价法、主成分分析法、层次分析法、特尔菲法等{6}{7}{8}{9}{10}。本文基于宏观尺度对晋城市土地集约利用进行评价,通过选用多因素综合评价法对晋城市的城市土地集约利用状况进行评价,并提出相应的建议,以期为晋城市土地集约节约利用提供科学依据。

一、研究区概况

晋城市位于山西省东南部,地理坐标为东经111°55′~113°37′,北纬35°12′~36°00′,是山西通往中原地区的门户。全市平面轮廓略呈卵形,地貌以中低山地丘陵为主。其中丘陵面积577.9平方公里,平原面积116.7平方公里。盆地及宽谷平原占总面积的12.9%。境内大部分地区海拔700米。晋城市辖1个市辖区、4个县,代管1个县级市。即城区、泽州县、阳城县、沁水县、陵川县和高平市,总面积9490平方公里,占山西省总面积的6%。全市常住总人口为230.1万人。2013年全市生产总值1031.8亿元,比上年增长9.3%。其中,第一产业增加值43.2亿元,增长1.5%,占生产总值的比重为4.2%;第二产业增加值644.4亿元,增长10.8%,占生产总值的比重为62.4%;第三产业增加值344.2亿元,增长7.3%,占生产总值的比重为33.4%。全市固定资产投资完成837.7亿元,社会消费品零售总额297.1亿元。

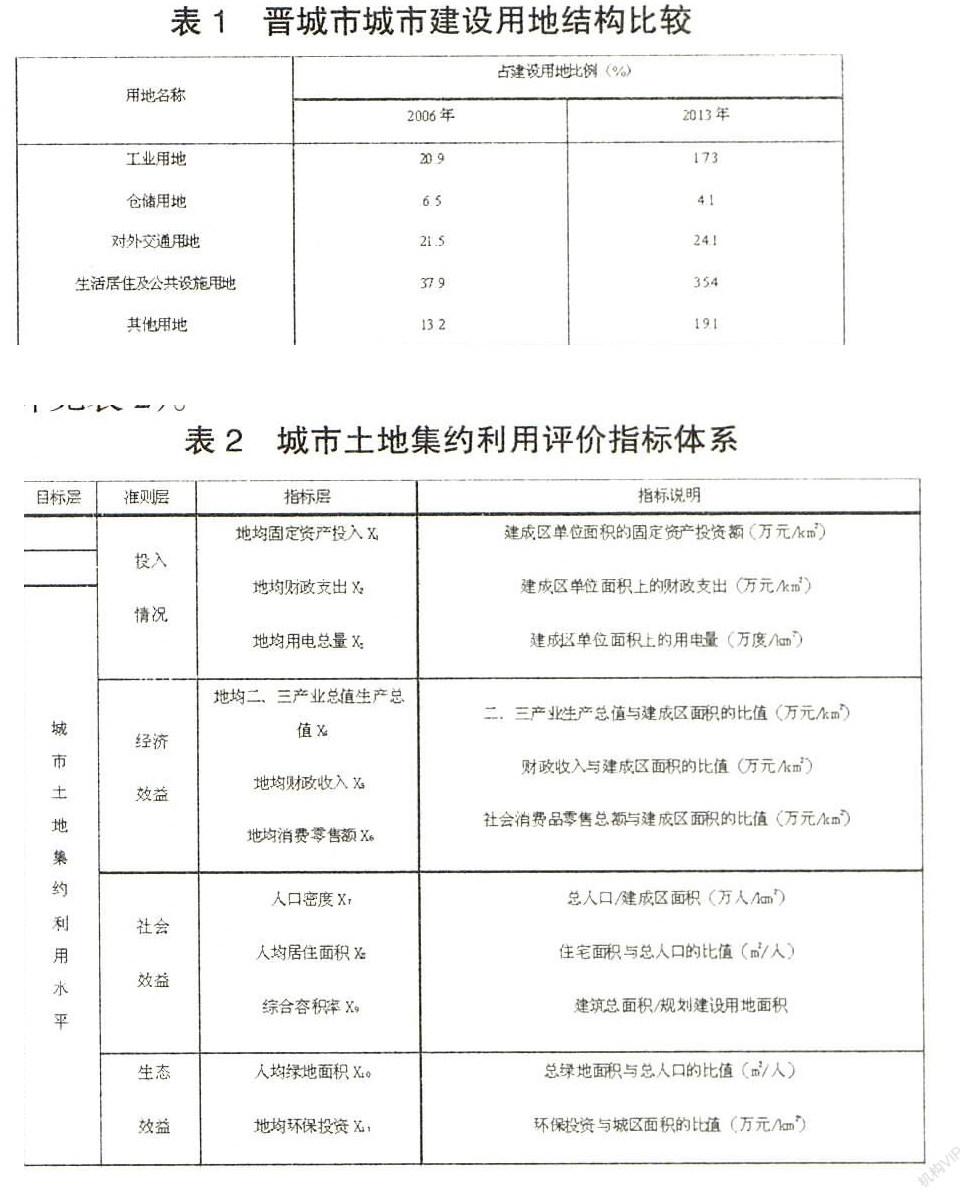

根据国家城市用地分类标准与规划建设用地标准{11},工业用地占城市建设用地的比例为15%~30%,晋城市的工业用地面积比例从2006年的20.9%到2013年的17.3%变化稳定。生活居住用地及公共设施用地数量较大,从2006年的37.9%下降到2013年的35.4%,与国家标准规定的25%~40%的最高标准接近,表明居住用地量偏高。与此同时,其它用地从2006年的13.2%上升到2013年的19.1%(见表1)。

二、评价指标体系的构建与评价方法的确定

1.评价指标体系的构建。现有文献{12}关于城市土地节约集约利用水平评价指标体系分为三种:“投入—产出”指标体系、“经济—社会—生态”指标体系和“集约—高效—协调”指标体系。借鉴“投入—产出”和“经济—社会—生态”指标体系。在前人研究基础上,结合城市土地利用特点提出由目标层、准则层和指标层三个层次11个评价指标构成的城市土地集约利用评价指标体系(详见表2)。

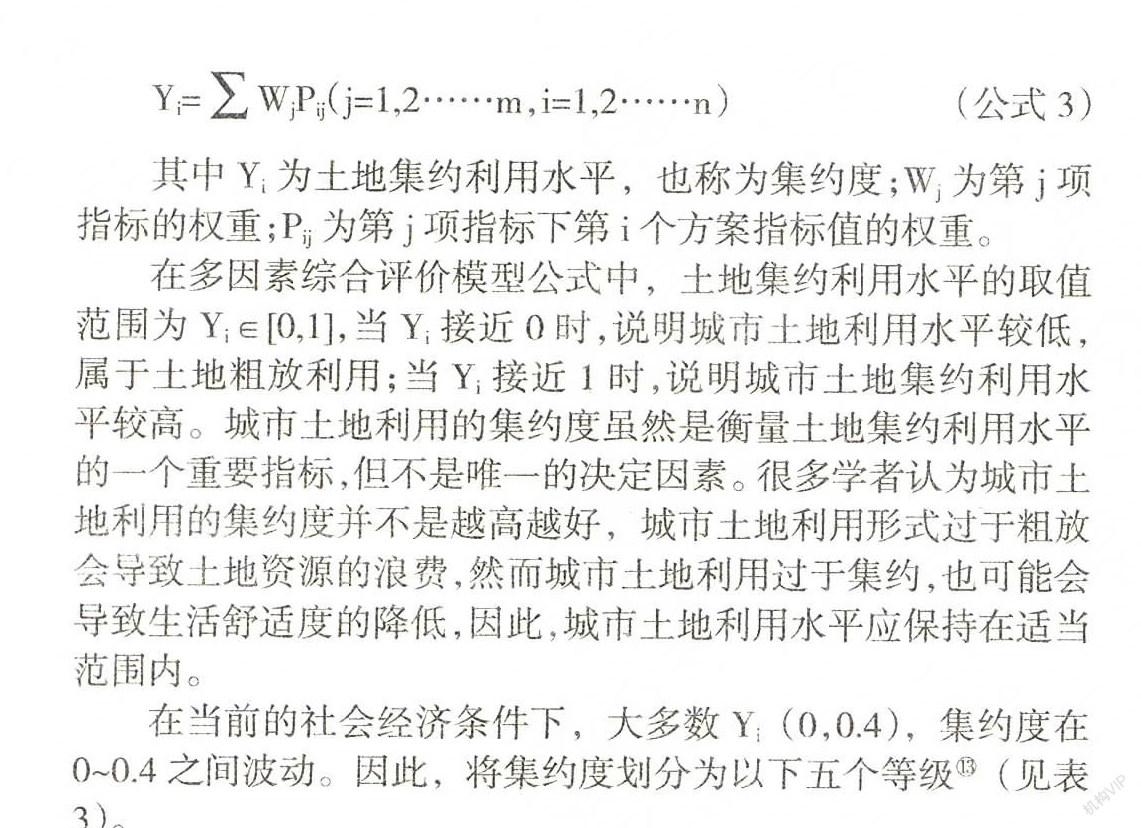

三、晋城市城市土地集约利用评价

晋城市城市土地集约利用评价主要从两个方面开展:一是利用2006—2013年的时间序列数据,从宏观层面考察城市土地集约利用水平的时域变化特征,重点关注晋城市城市土地集约利用在投入情况、经济效益、社会效益和生态效益四个方面的具体表现;二是利用近年晋城市下属各县市的数据,从微观层面对不同县市城市土地集约利用情况进行评价,重点关注不同县市城市土地利用效率的横向比较。

1.数据来源。本文各指标数据来源于历年《中国统计年鉴》、《山西统计年鉴》、《晋城统计年鉴》及山西统计局网站。

2.晋城市2006—2013年城市土地集约利用评价。根据表2所构建的评价指标体系,搜集数据并计算得出对晋城市城市土地集约利用水平的综合评价。通过整理资料得到表4数据。

(1)投入情况。

从图1看出,2006—2008年晋城市的城市土地投入水平较低,从2009年开始有较快增长,增长主要源于政策的支持,2008年受到全球金融危机的波及,政府增加财政支出及其他投入来扶持经济。从表4得出,地均固定资产投入由2006年的39321万元/km2增长到2013年的221614万元/km2,增长率为464%;地均财政支出从2006年的9369万元/km2增长到2013年的41614万元/km2,增长率为344%;地均用电总量从2006年的16626万千瓦时/km2增长到2013年的45185万千瓦时/km2,增长率为172%;从图1得出,土地的总投入水平从2006年的5743逐年增长到2013年的27001,增长率达到370%。结合以上数据和图1中各指标的增长趋势可以看出,晋城市城市土地投入情况增长较快,其中地均固定资产投入增长最快。地均财政支出增长仅次于地均固定资产投入,地均用电总量增长最慢。由此可见,投入水平的增长对于总的城市土地集约利用水平的提高有很大贡献。

(2)经济效益。

从图2看出,晋城市2006—2013年城市土地投出产出的经济效益呈逐年增长的趋势。地均二三产业生产总值、地均财政收入和地均消费品零售总额也呈逐年增长的趋势,各指标走向与经济效益基本一致。由表4得出,地均二三产业生产总值从2006年的85355万元/km2增长到2013年的261499万元/km2,增长率为206%;地均财政收入从2006年的18856万元/km2增长到2013年的59074万元/km2,增长率为213%;地均消费品零售总额从2006年的22638万元/km2增长到2013年的78598万元/km2,增长率为247%;从图2得出总的经济效益从2006年的11778增长到2013年的37066,增长率达到215%。从数据可以得出三项指标对于城市土地利用经济效益都有较大贡献,地均消费品零售总额的增长率高于总的经济效益,表明居民的生活水平有较大提高,既拉动了经济,也有利于城市土地集约利用水平的提高。

(3)社会效益。从图3可以看出,晋城市2006—2013年城市土地利用的社会效益的各个指标变化不一,整体呈增长趋势,但也存在特例。由表4得出人口密度由2006年的5.28增加到2013年的6.09,增长率为15%。人口密度在2009年和2010年增长趋势较明显,这是城市化进程推进的结果,2008年以后政府在政策方面有所支持,农村人口向城市的流动较大,城市人口的增多提高了城市的人口密度。之后人口密度的降低不是因为城市人口的降低,而是由于城市建设面积的增长,城市规模的增长导致人口密度相对降低。人均居住面积从2006年的28.5m2增长到2013年的33.4m2,增长率为17%。从图3可以看出人均居住面积从2006年到2013年有稳定增长,人均居住面积的增长表明城市居民的生活水平有很大提高。总容积率从2006年的5.04降低到2013年的2.27,降低了55%。总容积率在2008年和2009年有小幅增长之后逐渐下降,城市化初期,中心城区的繁荣提高城市中心区域土地的容积率,但是发展到一定阶段,由于地价高以及城市规划的原因,开始转向城郊发展,出现外延粗放式发展的现象。如此导致城市规模扩大了,但是容积率却降低了。总的社会效益由2006年的3.39增长到2013年的3.67,增长率达到8%。从图3可以看出总的社会效益总体有增长,但是增幅不大,总体水平还较低。2010年城市土地利用的社会效益有明显降低,主要源于总容积率的降低,2011年又有所增长,是因为人均居住面积的较快增长。

(4)生态效益。由图4可以看出,晋城市2006—2013年城市土地利用的生态效益总体呈现逐年升高的趋势,2013年出现小幅度的下降。人均绿地面积从2006年的11.3增长到2013年的15.5,增长率达到37%(表4)。2008年之前全国都在为奥运会做准备,各个城市都在努力改善环境,大力开展绿化工作,晋城市也不例外,因此人均绿地面积在2008年有大幅增长。根据晋城统计年鉴,人均绿地面积从2008年后一直保持在15.5,并不表明晋城市的绿化状况没有改进,由于晋城市的城市人口逐年增加,人均绿地面积虽然没有增加,但表明晋城市的绿化水平依然有所提高,是一个环境舒适的宜居城市。地均环保投资由2006年的15.61万元/km2,增长到2013年的19.25万元/km2,增长率为23%。由于2008年奥运会的筹备,2006和2007年的环保投资水平较高,环境得到改善后2008—2011年投资水平有所下降。2012年党的十八大提出大力推进生态文明建设,2012和2013年的环保投资水平大幅增长。晋城市城市土地利用总的生态效益由2006年的2.58增长到2013年的3.36,增长率达到34%。人均绿地面积增长速度高于总的生态效益,可以看出人均绿地面积的增长对于总的生态效益贡献较大。总的生态效益的走向与地均环保投资趋势基本一致。从近几年来看,晋城市城市土地利用的生态效益还是呈上升趋势,晋城市的生态环境历年来有很大改善。

(5)总体评价。由图5看出晋城市2006—2013年城市土地集约利用分值逐年增高,说明城市土地集约利用水平在不断增高,但总体还处于较低水平。2006—2013年晋城市的城市土地集约利用分值在0.06~0.24范围内,从土地集约利用水平的第一等级上升为第三等级,虽然仍处于较低水平,但保持逐年上升的趋势,从而看到城市土地集约利用在未来的希望。晋城市城市土地的投入水平从2006年的5743逐年增长到2013年的27001,增长率达到370%;经济效益从2006年的11778增长到2013年的37067,增长率达到215%;社会效益从2006年的3.39增长到2013年的3.67,增长率达到8%;生态效益从2006年的2.58增长到2013年的3.36,增长率达到30%。由此可见,投入情况、经济效益,社会效益和生态效益四个指标都处于持续提高中,从增长率来看,投入情况最大,经济效益仅次于投入情况,社会效益和生态效益增长都较缓慢。投入情况对于晋城市城市土地集约利用水平提高做出的贡献最大,经济效益次之,社会效益和生态效益最小。

3.晋城市辖区各县市城市土地集约利用评价。晋城市辖区县市包括:沁水县、阳城县、陵川县和高平市(没有对泽州县进行研究,是因为其特殊性,泽州县位于晋城市区,只有县名没有单独的城区面积)。在对晋城市辖区县市城市土地集约利用水平进行评价时,仍利用表2的评价体系以及多因素综合评价法对不同县市的城市土地利用效益进行评价和比较。

从2013年的综合分值来看(见图6),沁水县城市土地集约利用水平最高,阳城县次之,高平市和陵川县依次为第三位和第四位。这与各县市的经济发展有很大的关系。沁水县近年来经济发展突飞猛进,成功摆脱贫困县,跻身中部百强县之列。阳城县和高平市基于资源的优势近年来经济发展稳定,然而陵川县一直处于落后的状态。

沁水县在城市土地利用的生态效益方面排名靠后,其他方面都排在第一位。这表明沁水县城市土地集约利用水平较高,但需要在道路交通建设和城市绿化方面加大投入。阳城县的城市土地利用无论在投入情况还是其他方面都位列第二,一方面说明城市土地集约利用水平较高,另一方面也表明还有改进的空间。高平市的城市土地集约利用水平在几个县市之间排名靠后,高平市经济发展较快,单从固定资产投资、财政支出、第二三产业生产总值来看,远居于其他县之上,之所以导致集约水平较低,主要是因为建成区面积远高于其他县市,地均固定资产投资等低于其他县市,高平市城市土地利用的社会效益最低也是基于这个原因。高平市的城镇人口比例已达到50.1%,但是人口密度仍然较低,这表明人口城市化水平较高,但城市化方式粗放,主要以外延式发展为主。因此,高平市未来要特别关注城市土地的集约利用,限制土地的无限外延发展。陵川县在投入情况、经济效益等方面都需要进一步挖掘。

四、结论及建议

本文运用多因素综合评价法对晋城市土地集约利用水平进行评价,主要从两个方面展开:第一,利用2006—2013年的时间序列数据,从宏观层面分析晋城市土地集约利用水平的时域变化特征,选取了11个指标构建城市土地集约利用评价指标体系并进行评价,结果得出其综合分值从2006年的0.064增长到2013年的0.183。虽然总体上仍处于较低水平,但近些年一直保持上升趋势,还有较大的改进空间。第二,利用2013年晋城市辖区各县市的数据对不同县市土地集约利用情况进行评价,重点关注不同县市土地集约利用水平的横向比较。结(下转第43页)(上接第41页)果表明,沁水县的分值最高,阳城县次之,高平市和陵川县分别位列第三和第四。各个县市的土地集约利用水平均较低。总体来看,晋城市城市土地集约利用中存在土地利用效率低、城市结构布局不合理、产业结构不合理等问题,未来还有很大的潜力可以挖掘。

针对晋城市城市土地集约利用中存在的问题,可以通过以下4个方面进行改进:(1)完善土地利用规划的编制,控制土地利用规模;(2)调整产业结构布局,通过增加第三产业比重来缩小用地面积;盘活存量土地,提高城市建筑的容积率,从而提高土地的利用效率;(3)适时推动农村居民城市化,增加城市人口密度,促进城市土地集约利用;(4)增加环保投入,通过污染土地的治理来增加土地的供给。此外,晋城市辖区各县市尤其是高平市和陵川县,应加大对土地的投入力度,提高单位土地的产出效率,沁水县和陵川县应进一步改善城市的绿化状况。

[基金项目:全国经济管理院校工业技术研究会项目(14GYJS005),山西省社科联重点课题(SSKLZDKT2015043), 山西省社科联重点课题(SSKLZDKT2015046)]

注释:

{1}冯双生.我国城镇化进程中土地集约利用研究[J].辽宁大学学报(哲学社会科学版),2014,42(3):33-39

{2}杨帆.城镇化进程中土地集约利用研究[J].企业经济,2013(1):151-154

{3}毛蒋兴,闫小培,王爱民等.20世纪90年代以来我国城市土地集约利用研究评述[J].地理与地理信息科学,2005,21(2):48-57

{4}王静,邵晓梅.土地节约集约利用技术方法研究:现状、问题与趋势[J].地理科学进展,2008,27(3):68-74

{5}林坚,张沛,刘诗毅.论建设用地节约集约利用评价的技术体系与思路[J].中国土地科学,2009,23(4):4-10

{6}宋戈,王兰霞,方斌等.大城市周边卫星城土地集约利用评价方法研究[J].经济地理,2005,25(6):887-890

{7}刘灵辉,陈银蓉,石伟伟.基于模糊综合评价法的柳州市土地集约利用评价[J].广东土地科学,2007,6(3):25-28

{8}王绍艳,陈银荣,佟香宁.武汉市城市土地集约利用评价研究初探[J].国土资源科技管理,2007(24):12-17

{9}吴宗思,刘秀华.基于多因素评价方法的城镇土地集约利用水平评价—以荣昌县为例[J].西南农业大学学报,2009,7(5):10-13

{10}宋成舜,周惠萍,刘成武等.西宁市建设用地集约利用潜力研究[J].资源开发与市场,2011,27(2):112-115

{11}GB50137-2011,城市用地分类与规划建设用地标准[S]

{12}金丽国,刘灵伟.城市化快速发展进程中土地的节约集约利用问题研究[M].南开大学出版社,2012

{13}王长坤.基于区域经济可持续发展的城镇土地集约利用研究[D].天津大学博士学位论文,2007

{14}晋城市统计局.晋城统计年鉴2006-2013[Z].北京:中国统计出版社,2014

(作者单位:山西财经大学环境经济学院 山西太原 030006)

[第一作者简介:段永蕙(1964—),女,汉族,山西洪洞人,硕士学位,教授,研究方向为资源环境经济与管理。](责编:若佳)