急性心肌梗死并首发心力衰竭患者预后的相关分析

张志荣

[摘 要] 目的 探讨急性心肌梗死(AMI)并发首次心力衰竭患者的预后相关因素。方法 选取AMI患者510例进行回顾性分析,按住院期间是否并发心力衰竭分为心力衰竭组和非心力衰竭组,分析和比较两组患者的一般资料、治疗方案、冠状动脉造影结果、在院病死率等。结果 本研究中心力衰竭组有191例患者,非心力衰竭组有319例。心力衰竭组的诊疗手段中比非心力衰竭组较少应用冠状动脉造影(56.54%:73.35%)和再灌注方法(43.46%:63.01%),差异具有统计学意义(均P<0.01),且服用美国心脏病学会/美国心脏学会(ACCF/AHA)的推荐药物明显少于非心力衰竭组;心力衰竭组在院病死率(15.18%)明显高于非心力衰竭组(2.19%),差异具有统计学意义(P<0.01)。首发心力衰竭、心源性休克、年龄、慢性阻塞性肺病(COPD)、住院天数、β受体阻滞剂、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、β受体阻滞剂、冠状动脉造影等均是影响AMI患者病死率的相关因素,差异具有统计学意义。并发心力衰竭和年龄是AMI患者的危险因素(P<0.05)。并发心源性休克是AMI患者的独立影响因素(P<0.05)。结论 急性心肌梗死并发首次心力衰竭患者会出现短期预后不良的情况,迅速准确的诊断、及时全面的治疗可显著降低患者短期死亡率。

[关键词] 急性心肌梗死;心力衰竭;在院病死率;心血管不良事件

中图分类号:R542.2+2;R41.6文献标识码:A文章编号:1009-816X(2016)04-0278-04

急性心肌梗死(acute myocardial infarction,AMI)指因持久而严重的心肌缺血所致的部分心肌急性坏死,其高致残率和高病死率对人类产生十分严重的危害[1]。有研究显示[2,3],AMI患者心力衰竭的发病率为32.3%,病死率为21.7%。在国内,每年约有200万人死于心血管疾病,其中至少有四分之一为AMI患者[4],严重危害社会公共健康,但现今仍比较缺少针对AMI后心力衰竭发病率、临床病症、短期预后的研究。本研究选取AMI患者510例进行回顾性分析,通过对患者的一般资料、在院治疗方案、冠状动脉造影结果、在院病死率进行比较和分析,为预防和治疗AMI提供依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料:连续选取2011年9月至2014年10月我院心内科收治的AMI患者共510例进行回顾性分析。入组标准:(1)年龄≥18岁的患者;(2)首次发生心力衰竭,此前无其他心力衰竭病史,如心肌病、先天性心脏病、病毒性心肌炎、瓣膜性心脏病、严重心律失常以及结节病引发的心力衰竭等;(3)排除仅有稳定或不稳定心绞痛而尚未达到心肌梗死的患者;(4)对此次研究均知情并自愿参与研究。此次研究已通过伦理委员会批准。AMI诊断标准为[5]:(1)胸痛持续≥30min,且服用硝酸脂类药物未得到完全缓解;(2)肌钙蛋白或者肌酸激酶等血清学标志物至少为正常2倍;(3)冠状动脉造影显示有血管病变;(4)典型的心电图变化。心力衰竭诊断依据[5]:(1)新发心力衰竭典型临床表现,如呼吸困难、疲劳等;(2)≥1/3肺野可闻及湿音;(3)X线扫描胸腔显示无肺阻塞或非心源性肺水肿;(4)脑钠肽或B型脑钠肽前体水平高于正常;以上4点均满足。心源性休克定义:收缩压<80mmHg,血容量较少,以及出现与之相关的四肢厥冷、神智改变、发绀、持续性少尿等临床症状。

1.2 方法:制定统一问卷和表格收集患者住院期间的相关的资料进行统计,按住院期间是否并发心力衰竭分为心力衰竭组(191例)和非心力衰竭组(319例),并对两组一般资料、在院治疗方案、冠状动脉造影结果、在院病死率进行比较和分析。在心力衰竭组患者中根据是否单独服用血管紧张素轉换酶抑制剂(ACEI)或β受体阻滞剂的患者纳入未服用组(包括只服用其中一种药物或者均未服用),同时服用ACEI和β受体阻滞剂的患者纳入同时服用组进行比较分析。在院心血管不良事件主要包含:冠状动脉造影术后出血、室性心律失常、心源性休克、心房颤动、再次心肌梗死、再缺血。

1.3 统计学处理:采用SPSS17.0版统计软件进行分析。计量资料表示为(x-±s),组间比较采用t检验,非方差齐性的用近似t检验分析。计数资料比较采用χ2检验。对影响在院病死率的31个变量因素行Logistic回归分析。由于纳入回归方程变量较多,故采用Cox & Snell R2、Nagelkerke R2以及Hosmer-Leme-show检验进行回归模型拟合度的检验,P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者一般临床情况比较:510例AMI患者中,心力衰竭组患者有191例(37.45%),非心力衰竭组患者有319例(62.55%)。两组患者中年龄、吸烟、饮酒、慢性阻塞性肺疾病(COPD)、慢性肾衰竭、心率、心律失常、发病到就诊时间、左心室射血分数、血清肌酐、尿素氮比较差异均具有统计学意义(均P<0.05),而性别、心绞痛、CK-MB比较差异均无统计学意义(均P>0.05),见表1。两组患者的既往病史中,有无糖尿病、心肌梗死病史、家族心血管疾病、高血压、脑卒中、入院时有无心律失常、高脂血症等比较差异均无统计学意义(均P>0.05),且两组患者中ST段抬高型心肌梗死和非ST段抬高型心肌梗死比较差异均无统计学意义(均P>0.05)。

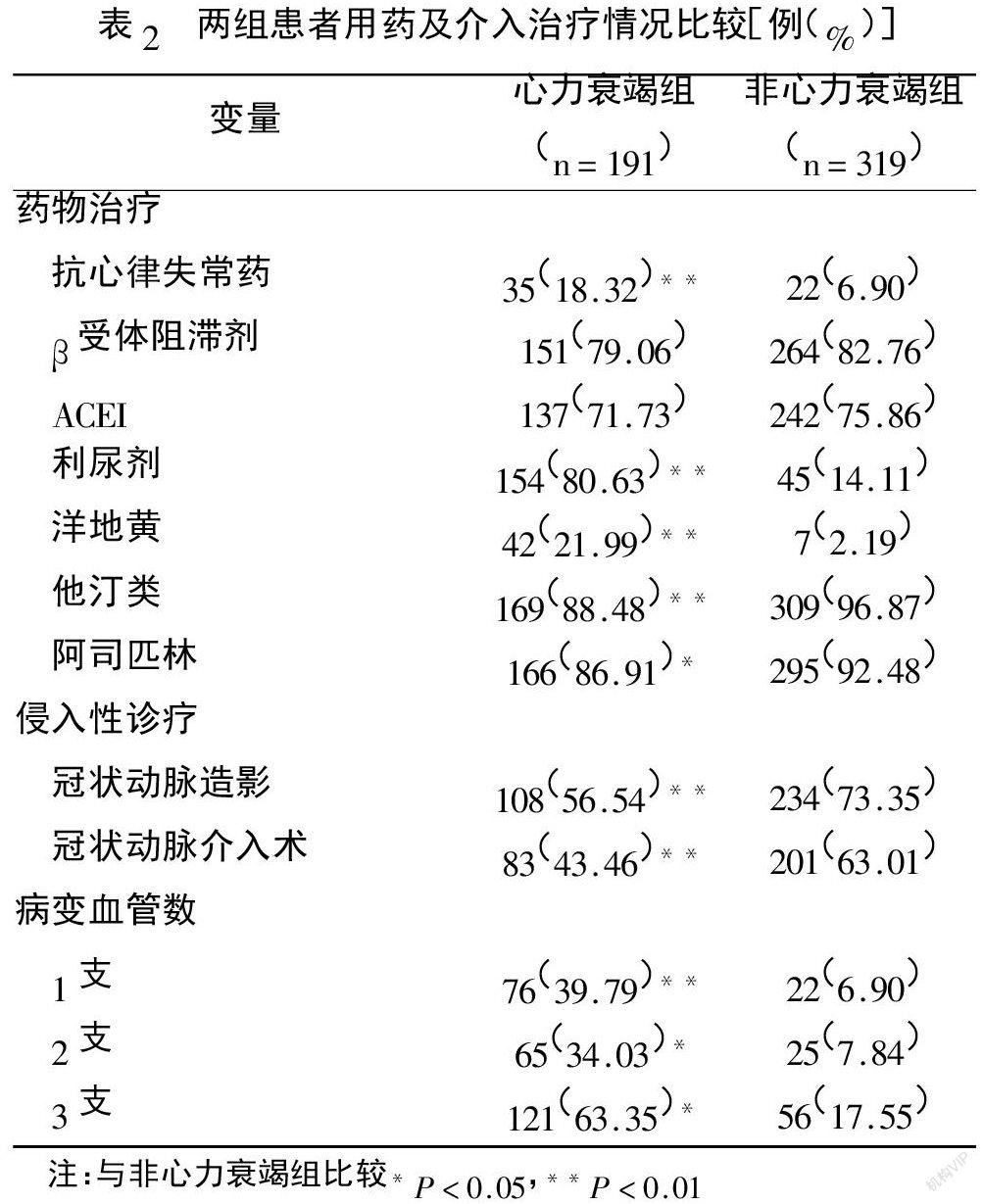

2.2 两组患者用药及介入治疗情况比较:心力衰竭组中,抗心律失常药、利尿剂、洋地黄药物的使用显著高于非心力衰竭组,差异具有统计学意义(均P<0.05)。心力衰竭组患者中,他汀类、阿司匹林、冠状动脉造影、冠状动脉介入术、病变血管数均低于非心力衰竭组,差异具有统计学意义(均P<0.05)。两组患者中使用β受体阻滞剂、ACEI比较差异无统计学意义(均P>0.05)。见表2。心力衰竭组患者病变血管数显著高于非心力衰竭组,差异具有统计学意义(P<0.01)。

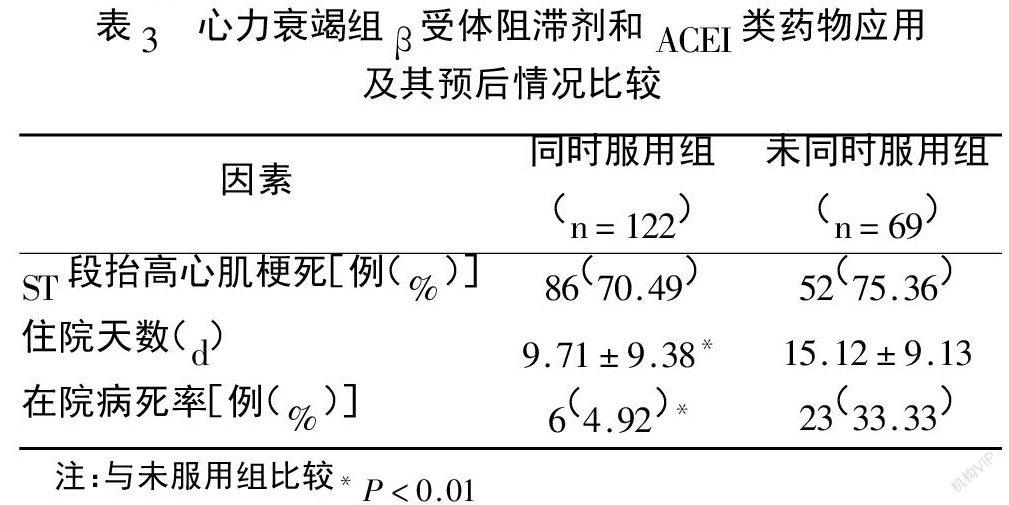

2.3 心力衰竭组中β受体阻滞剂和ACEI类药物应用及其预后情况比较:同时服用组中住院天数以及在院病死率明显少于未服用组,差异具有统计学意义(P<0.01),见表3。

2.4 两组患者在院心血管事件及病死率比较:心力衰竭组患者在院病死率、心房颤动、室性心律失常、心源性休克以及住院天数均显著高于非心力衰竭组,差异具有统计学意义(均P<0.01),见表4,且心力衰竭组中伴有心血管不良事件(major adverse cardiovascular events,MACEs)的患者的在院病死率明显高于无MACEs的患者,差异具有统计学意义。

2.5 AMI患者病死率相关因素的Logistic逐步回归分析:表5列出经向后逐步去除法筛选出的与AMI患者在院病死率相关的有统计学意义的影响因素。

3 讨论

本研究显示,AMI并发心力衰竭的患者预后不良,且常伴有严重的MACEs,且并发心力衰竭的AMI患者病死率约是非心力衰竭AMI患者的7倍。在院并发的心源性休克及心力衰竭与在院病死率呈显著相关关系。本研究显示,心力衰竭组患者有吸烟和饮酒史的分别占38.22%和26.18%,而非心力衰竭组患者有吸烟史和饮酒史的分别占54.23%和35.42%,两组比较差异具有统计学意义(均P<0.05)。本研究中显示,β受体阻滞剂与ACEI的应用显著优于其他研究,但两组药物的使用率仍未达标,而均未服用两种药物的患者病死率明显增高。本研究中,Killip分级中3、4级的患者在院病死率比1、2级的患者高2倍以上,Killip分级情况比其他類似的研究结果更严重,其中一原因可能与AMI发病到就诊延误时间比西方国家长从而延长了再灌注时间窗有关。较多的研究显示[6],再灌注时间窗越长,AMI后并发MACEs的发生率越高。Killip分级标准是一种对AMI患者在院病死率早期风险评估的准确方法,尽管心力衰竭发病率和生存率在今年有所好转,但越高级别的Killip分级预后仍然越差。

本研究显示,心力衰竭组中,抗心律失常药、利尿剂、洋地黄药物的使用显著高于非心力衰竭组,差异具有统计学意义(均P<0.05)。心力衰竭组患者中,他汀类、阿司匹林、冠状动脉造影、冠状动脉介入术、病变血管数均低于非心力衰竭组,差异具有统计学意义(均P<0.05)。两组患者中使用β受体阻滞剂、ACEI比较差异无统计学意义(均P>0.05)。据国际上对AMI后并发心力衰竭一线治疗以及欧洲心血管协会的建议[7],心力衰竭患者确诊后若无严重禁忌证,则应尽快对所有射血分数不十分低下的患者给予ACEI药物治疗,并保证不同阶段的心力衰竭都应维持治疗。在无严重用药禁忌前提下,确诊为ST段抬高心肌梗死的患者应在最初24h内给予β受体阻滞剂药物治疗[8]。本研究显示,同时服用组中住院天数以及在院病死率明显少于未服用组,差异具有统计学意义(P<0.01)。有研究表示,ACEI的应用对心肌梗死和左室功能收缩障碍的患者具有降低MACEs发生率降低病死率的作用,而β受体阻滞剂应用于AMI和心力衰竭的作用也受到国际上的肯定。

与许多研究相似[9~11],本研究结果也表明AMI后并发心力衰竭的患者较少使用冠状动脉介入术进行治疗。早期再灌注治疗可有效减少梗死面积或防止梗死面积进一步扩大,且能明显降低心源性休克的发生率。有部分研究[12~14]显示溶栓和冠状动脉介入术治疗可降低并发心力衰竭患者的病死率,但也有部分研究结果与之相悖,同样,本研究亦表明溶栓和冠状动脉介入术治疗对提高AMI后并发心力衰竭患者生存率并无明显作用,这可能因为患者病情延误过久,整体患者的低灌注率,本身存在其他严重的心脏并发症(如二尖瓣反流等),或者梗死面积过大。同时,冠状动脉造影与在院病死率关系十分紧密,其原因可能与冠状动脉造影为疾病提供准确的诊断依据,从而使患者能够得到及时、适合的治疗方式[15]。而冠状动脉介入术与溶栓这两组治疗手段中,哪种更能最大程度提高AMI后并发心力衰竭的患者的受益仍待继续深入研究。

总而言之,本研究显示AMI后并发心力衰竭患者预后不良,且短期病死率显著比非心力衰竭患者高。而在并发心力衰竭患者治疗中,β受体阻滞剂和ACEI的使用率较低,也较少应用如冠状动脉造影等侵入性检查。心力衰竭早期、诊断精准以及最适合、最优的治疗可显著提高AMI后并发心力衰竭患者的在院生存率,并有效降低预后不良的发生率。

参考文献

[1]Trifunovic D, Stankovic S, Sobic-Saranovic D, et al. Acute insulin resistance in ST-segment elevation myocardial infarction in non-diabetic patients is associated with incomplete myocardial reperfusion and impaired coronary microcirculatory function[J]. Cardiovascular Diabetology,2014,13(11):1-12.

[2]Hsu CP, Hsu PF, Chung MY, et al. Asymmetric dimethylarginine and long-term adverse cardiovascular events in patients with type 2 diabetes: relation with the glycemic control[J]. Cardiovascular Diabetology,2014,13(1):156-156.

[3]邓伏雪,王小娟,胡云凤,等.急性心肌梗死并发首次心力衰竭患者在院死亡率及临床预后分析[J].西安交通大学学报(医学版),2015,36(1):135-140.

[4]Bei T, Zhong Z, Shen HW, et al. Intermedin as a prognostic factor for major adverse cardiovascular events in patients with ST-segment elevation acute myocardial infarction[J]. Peptides,2014,58(8):98-102.

[5]薛增明,安巨會,赵志刚,等.血运重建治疗对合并心力衰竭的急性心肌梗死患者预后的影响[J].中华急诊医学杂志,2013,22(1):50-56.

[6]Kuragano T, Matsumura O, Matsuda A, et al. Association between hemoglobin variability, serum ferritin levels, and adverse events|[sol]|mortality in maintenance hemodialysis patients[J]. Kidney International,2014,86(3):845-854.

[7]王俊利,尹立雪,费丽萍,等.构建急性心肌梗死模型犬梗死区的跨壁力学变化[J].中国组织工程研究,2014,13(27):4293-4298.

[8]Talasaz AH, Khalili H, Fahimi F, et al. Effects of N-Acetylcysteine on the Cardiac Remodeling Biomarkers and Major Adverse Events Following Acute Myocardial Infarction: A Randomized Clinical Trial[J]. Ame J Cardio Drugs,2014,14(1):51-61.

[9]张晓华,董巍,王丽娅,等.心脉隆注射液对急性心肌梗死介入术后心力衰竭患者的疗效观察[J].中国全科医学,2013,16(2):205-207.

[10]Jung YS, Lee BR, Ryu HJ, et al. Relationship between Antiphospholipid Antibodies and Major Adverse Cardiovascular Events after Drug-Eluting Stent Implantation in Patients with Acute Myocardial Infarction[J]. Korean J Med,2013,84(5):681-689.

[11]Watabe H, Sato A, Hoshi T, et al. Association of contrast-induced acute kidney injury with long-term cardiovascular events in acute coronary syndrome patients with chronic kidney disease undergoing emergent percutaneous coronary intervention-International Journal of Cardiology[J]. Int J Cardio,2014,174(1):57-63.

[12]黄梦照,钟国强.血清B型利钠肽水平在急性心肌梗死患者心力衰竭诊断中的价值[J].中国老年学杂志,2012,32(23):5248-5249.

[13]黄建华,张琼(综述),马江伟(审校),等.气候因素变化对急性心肌梗死及心力衰竭影响的研究现状[J].中国循环杂志,2015,21(9):910-912.

[14]Shin DI, Chang KY, Seo SM, et al. An occluded culprit artery is associated with high risk of adverse cardiovascular events in patients with non-ST-elevation myocardial infarction[J]. Euro Heart J,2013,34(12):647-648.

[15]许圆圆,支继新,孙超宇,等.替罗非班联合重组人脑利钠肽治疗急性心肌梗死伴心力衰竭患者的疗效分析[J].中国急救医学,2013,33(4):330-332.