急性心肌梗死并发致死性心律失常预后影响因素分析

张英文

(佛山市第二人民医院急诊科,广东佛山 528000)

急性心肌梗死并发致死性心律失常预后影响因素分析

张英文

(佛山市第二人民医院急诊科,广东佛山 528000)

目的:探讨急性心肌梗死并发致死性心律失常的预后及危险因素。方法:回顾分析我院2010年1月-2014年3月收治的210例急性心肌梗死并发致死性心律失常患者的临床资料,根据患者1个月内死亡情况分成死亡组(n=103)和未死亡组(n=107)。比较两组患者的年龄、性别、病史、血糖、心率、Killip分级等一般资料,并记录患者β受体阻滞剂、降脂药物、阿司匹林、ACEI等药物的使用情况,并对相关因素进行非条件Logistic回归分析。结果:死亡组和未死亡组性别、病史、血糖,β受体阻滞剂、阿司匹林使用情况比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组年龄、心率、Killip分级,降脂药物、ACEI使用情况比较差异具有统计学意义(P<0.05)。多因素Logistic回归分析显示,年龄≥60岁、心率≥60次/min、Killip分级为Ⅳ级、未使用ACEI和降脂药物是影响急性心肌梗死患者并发致死性心律失常的独立预测因素(P<0.05)。结论:年龄≥60岁、心率≥60次/min、Killip分级为Ⅳ级、未使用ACEI和降脂药物是影响急性心肌梗死并发致死性心律失常患者预后的高危因素,需引起临床重视。

急性心肌梗死;致死性心律失常;预后;危险因素

急性心肌梗塞(acute myocardial infarction,AMI)是一种以持久性胸骨后疼痛、心衰、心肌酶增高、心电图改变等为临床症状的心血管疾病,在我国发病率呈逐年递增趋势,已成为威胁国民生命健康的常见病,现已引起社会与医学界的广泛关注。临床研究表明,心律失常作为AMI最常见的并发症是致AMI患者急性期死亡的主要原因之一,严重影响患者的生命健康安全[1]。获得AMI并发致死性心律失常的相关危险因素并将满足危险因素的高危患者列为重点防预对象能有效降低患者急性期死亡风险,从而促进病情转归、改善患者的预后。本研究回顾性分析了210例患者的临床资料,以探讨AMI并发致死性心律失常的相关危险因素,现报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 回顾性分析我院于2010年1月-2014年3月收治的210例AMI并发致死性心律失常患者的临床资料,均符合《心血管疾病防治指南和共识2009》[2-3]中相关诊断标准。其中男78例,女132例;年龄33-79岁,平均(62.6±3.1)岁;发病至就诊时间(10.5±2.2)h;平均心率(62.5±1.5)次/min;Killip分级情况:Ⅰ级75例,Ⅱ级39例,Ⅲ级16例,Ⅳ级80例。根据1个月内死亡情况将患者分为死亡组(n=103)和未死亡组(n=107)。

1.2 纳入和排除标准 纳入标准:①符合AMI并发致死性心律失常临床诊断标准;②临床资料完整;③签署知情同意书。排除标准:①合并其他心脑血管疾病、肝肾功能不全或恶性肿瘤;②精神障碍、意识障碍、语言障碍或听力障碍;③孕期或哺乳期妇女。

1.3 方法 对比两组患者年龄、性别、病史、血糖、心率、Killip分级等一般资料的差异,记录β受体阻滞剂、降脂药物、阿司匹林、ACEI等药物使用情况。

1.4 统计分析 应用SPSS 16.0统计软件分析数据,计数资料采用卡方检验,P<0.05为差异有统计学意义。对两组比较差异有统计学意义的指标进行二元Logistic回归分析。

2 结果

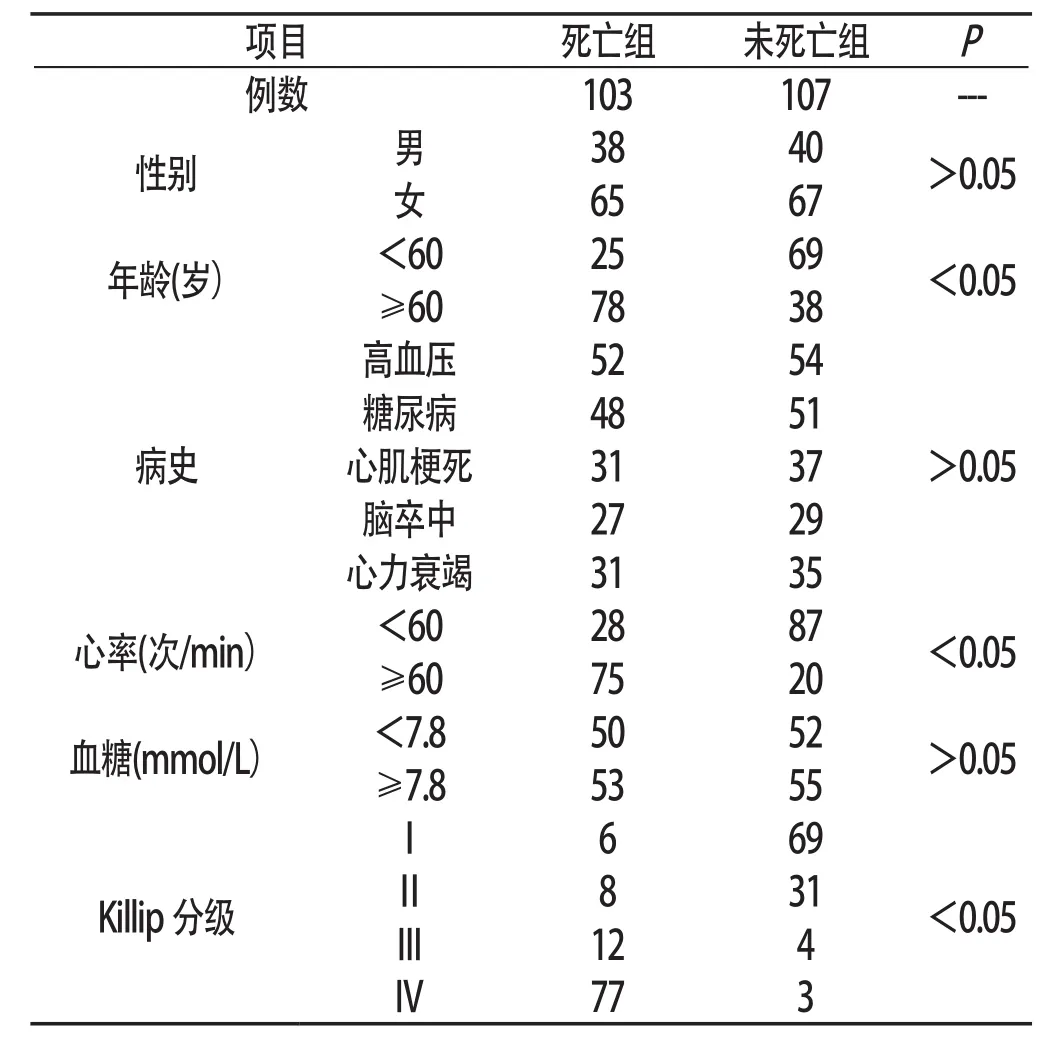

2.1 两组一般资料比较 死亡组和未死亡组性别、病史、血糖比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组病史、心率、Killip分级比较差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组治疗情况比较 死亡组和未死亡组β受体阻滞剂、阿司匹林使用情况比较,差异无统计学意义(P>0.05);两组降脂药物、ACEI使用情况比较,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

2.3 非条件Logistic回归分析 多因素Logistic回归分析结果显示,年龄≥60岁、心率≥60次/min、Killip分级为Ⅳ级、未使用ACEI和降脂药物是影响AMI患者并发致死性心律失常的独立预测因素(P<0.05)。见表3。

表1 两组患者的一般资料(n/%)

表2 两组患者的治疗情况(n/%)

表3 非条件Logistic回归分析结果

3 讨论

随着我国AMI发病率的逐年增长,越来越多学者将AMI并发致死性心律失常相关危险因素作为研究课题展开深入分析,试图以此改善患者预后,促进病情转归。本研究回顾分析了两组AMI患者(死亡组和未死亡组)的临床资料,发现两组性别、病史、血糖比较差异无统计学意义,但两组年龄、心率及Killip分级比较差异具有统计学意义,与杨培根等[4]的研究结果基本一致。杨培根等的研究发现[4],60岁以上患者发病后1个月内死亡人数为不足60岁者的2-3倍,与60岁以上患者机体各器官功能逐渐衰退有关,因此发病风险较高,提示临床应将高龄患者纳入重点监测范围,以尽快发现患者体征的异常变化,以促进病情转归、降低患者死亡的风险。另外,本研究还发现,规范使用ACEI和降脂药物者死亡风险较未服用或服药依从性不足者低,提示临床干预时应当及时给予控压、控糖、降脂治疗,以稳定患者生命体征和血流动力学的波动,从而改善患者预后。高志益等[5]的研究结果也对上述结论予以认可,同时还指出,前壁梗死也是影响AMI患者预后的危险因素之一,需引起广泛关注。本研究未将AMI位置对并发致死性心律失常的不良影响纳入探究范围,可进一步扩大样本容量并排除相关干扰因素后将其作为后续课题深入分析。

综上所述,年龄、心率、Killip分级及ACEI、降脂药物使用是影响AMI并发致死性心律失常患者预后的高危因素,临床应将符合上述因素的高危群体作为重点防预对象,以降低患者的死亡风险,改善预后。

[1]晋军,王航,钱得慧,等.急性心肌梗死常见并发症的防治进展[J].心血管病学进展,2011,32(1):67-73.

[2]中国医师协会心血管内科医师分会,中国老年学会心脑血管病专业委员会,中国医师协会循证医学专业委员会.心血管疾病防治指南和共识2009[M].北京:人民卫生出版社,2009.1-17.

[3]美国纽约心脏病协会(NYHA)心功能分级标准组.内科学[M].北京:人民卫生出版社,2010.195-196.

[4]杨培根,董国峰,杨琦,等.急性心肌梗死患者恶性室性心律失常的发生率及其危险因素分析[J].天津医药,2012,40(9):895-898.

[5]高志益,陈磊磊.ST段抬高急性心肌梗死并发致死性心律失常患者的近期预后的影响因素[J].血栓与止血学,2014,20(6):296-300.

R541.4

A

1004-6879(2016)03-0212-03

(2015-05-15)