青藏铁路工程方法研究

孙永福,王孟钧,陈辉华,唐娟娟

(1. 中国铁道学会,北京 100844;2. 中南大学,湖南长沙 410075)

青藏铁路工程方法研究

孙永福1,2,王孟钧2,陈辉华2,唐娟娟2

(1. 中国铁道学会,北京 100844;2. 中南大学,湖南长沙 410075)

青藏铁路是国家“西部大开发”战略的标志性工程,其成就集中体现了我国铁路工程管理新水平。基于对青藏铁路工程特性及建设过程中辩证关系的认知,在先进建设理念指导下,以建设规划、设计、施工、验收阶段为主线,突出施工阶段目标管理、组织管理和技术创新等方法,构建了青藏铁路工程方法体系。青藏铁路工程方法来源于对青藏铁路工程探索与实践的总结,其研究和推广应用具有显著价值。

青藏铁路;方法论;工程方法体系;创新;多元价值

引言

本世纪初,在世界屋脊上建成的被誉为“天路”的青藏铁路,实现了几代中国人特别是西藏各族人民百年来梦寐以求的夙愿。中国铁路建设大军以自强不息的精神战胜重重困难,以自主创新的勇气攻克道道难关,以自立于民族之林的气概勇攀科技高峰,取得了巨大的工程建设成就,荣获了国家科技进步奖特等奖。青藏铁路成功建成通车,归功于党中央、国务院的正确领导,社会各界的大力支持,以及广大建设者的拼搏奉献,也得益于全面创新的工程思维与方法。从认识论、方法论层面剖析青藏铁路,有利于深刻认识青藏铁路工程方法体系,揭示青藏铁路工程方法的显著价值。

1 青藏铁路工程的认知与思辨

青藏铁路工程建设面临多年冻土、高寒缺氧、生态脆弱等世界性工程技术难题,是当今世界高原铁路最具挑战性、最富创造性的宏伟工程。对青藏铁路工程特性及辩证关系的深入剖析,为研究青藏铁路工程方法提供了认识论的思想基础[1]。

1.1 青藏铁路工程概况及特性

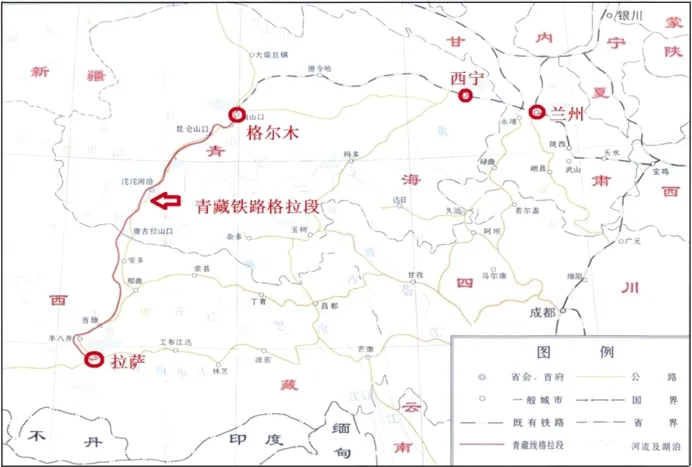

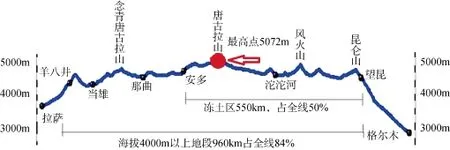

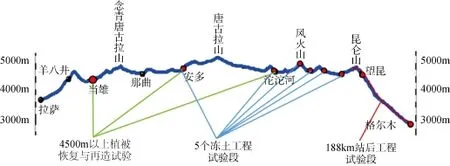

青藏铁路北起青海省省会西宁市,南至西藏自治区首府拉萨市,全长1956km。其中,西宁至格尔木段(简称“西格段”)全长814 km,于1984年建成通车;格尔木至拉萨段(简称“格拉段”)全长1142 km,于2001年6月29日开工建设,2006年7月1日通车运营。青藏铁路格拉段地处海拔4000 m以上地段有960 km,占全线长度达84%,经过多年冻土地段550 km,占全线50%,铁路翻越唐古拉山,线路最高点海拔5072 m(图1、图2)[2]。

青藏铁路是世界上海拔最高的高原冻土铁路,具有艰巨性、复杂性、探索性等特性。

图1 青藏铁路格拉段位置示意图

(1)艰巨性。青藏铁路沿线地质条件特殊,自然环境恶劣,生态环境脆弱,项目建设面临冻土技术、健康安全、环境保护等诸多难题,工程十分艰巨。

(2)复杂性。青藏铁路地处中低纬度高海拔地带,筑路技术复杂,对设计和施工提出了更高要求;而且,青藏铁路穿越青藏两省区少数民族聚集区域,需综合考虑少数民族的宗教信仰和风俗习惯,协调各种复杂关系。

(3)探索性。青藏铁路建设史无前例,无成功经验可以借鉴,必须在借鉴国内外有关工程经验教训基础上,通过认识-实践-再认识-再实践,开展我国高原冻土铁路科技攻关,不断探索科学规律,建造青藏铁路。

图2 青藏铁路格拉段纵断面示意图

1.2 青藏铁路工程的辩证关系

青藏铁路建设中遇到的许多矛盾和问题,需要运用哲学思想来指导解决。通过对整体论与还原论、认识与实践、特殊性与一般性、矛盾对立统一等辩证关系的理性认知,正确处理工程与自然、工程与社会、工程与人的辩证关系,是青藏铁路工程的认识论基础,也是梳理青藏铁路工程方法的重要前提。

1.2.1 工程与自然的关系

青藏高原是全球特殊的地理单元和区域,生态系统十分独特,自然景观多彩多样,珍稀物种甚为丰富,生态环境非常脆弱。保护好沿线的一山一水、一草一木,是青藏铁路建设的重要任务,也是建设世界一流高原铁路的应有之义、应尽之责。青藏铁路工程遵循客观规律,因地制宜,注重实效,有效保护好青藏高原的自然景观、江河水质及野生动物等,使铁路工程与自然环境相协调,把青藏铁路建成了具有高原特色的环保型铁路。

1.2.2 工程与社会的关系

青藏铁路建设得到社会各界的大力支持,同时各铁路企业竞相履行社会责任,提供就业机会,开展公益活动,尽心尽力为社会提供服务。青藏铁路建成通车结束了西藏不通铁路的历史,为进出藏货物与旅客运输提供了全天候、大能力的运力保障,大大改善沿线地区发展环境,拓展沿线旅游产业,带动沿线工业、建筑业及农牧业的发展,对于促进青海、西藏两省区经济社会发展、改善各族人民群众生活和增进民族团结具有重要意义。

1.2.3 工程与人的关系

青藏铁路工程建设期间,以确保参建人员生命安全和职业健康为首任,制定了一整套完善的健康安全保障体系,并推动其顺利实施。围绕“建设世界一流高原铁路”的战略目标,实现列车快速通过高原、设备高可靠少维修、减少沿线运营管理人员,打造良好的旅行环境和运营维护条件。

1.3 青藏铁路工程建设理念

建设理念具有先导性、基础性、全局性作用。“以人为本、环境协调、持续创新、系统优化、服务运输”的建设理念,是实现青藏铁路工程目标

的思想灵魂。

1.3.1 以人为本

“以人为本”是科学发展观的核心,也是青藏铁路工程建设理念的核心。其实质是以人民群众为本,始终将为沿线人们群众服务和保障参建人员的健康安全作为全部工作的出发点,并为运营期间旅客和运营人员健康安全创造良好条件。

1.3.2 环境协调

“环境协调”体现的是遵循客观规律,落实可持续发展要求。青藏铁路建设坚持“预防为主、保护优先”的原则,做到人人环保、依法环保、科技环保,促使各参建单位努力做到铁路建设与环境保护相协调、人与自然相和谐。

1.3.3 持续创新

“持续创新”体现了针对青藏铁路重大难题,在项目各个阶段持续不断开展专题研究,丰富创新成果。建立了多年冻土、环境保护、水土保持及健康安全长期监测系统,继续深化研究。

1.3.4 系统优化

“系统优化”是指应用系统工程原理,实现铁路系统整体功能最优化。设计、施工要重视总体把关各专业系统相互协调,使项目整体系统优化。

1.3.5 服务运输

“服务运输”是铁路工程建设的导向和目的。青藏铁路以满足运输需求为出发点和落脚点,不仅要满足客运量、货运量的需求,而且要满足安全、便捷、舒适、经济等服务质量要求,以及服务国防要求。

2 青藏铁路工程方法体系的构建

认识论决定方法论,在先进建设理念指导下,基于对青藏铁路工程的特殊性及建设过程中辩证关系的认知,构建青藏铁路工程方法体系。

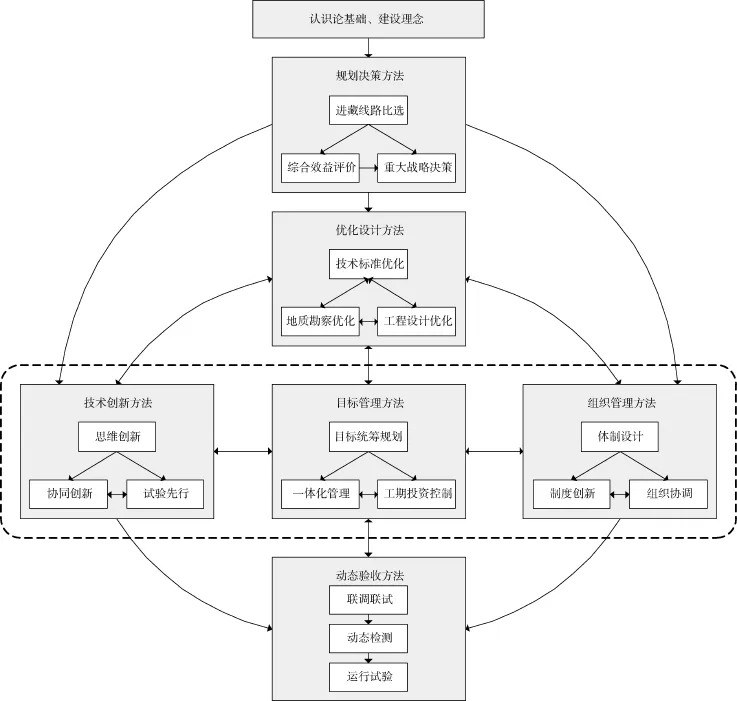

青藏铁路工程方法体系以项目规划、设计、施工、验收阶段为主线(运营阶段工程方法另行研究),突出施工阶段目标管理、组织管理、技术创新等方法,方法体系框架如图3所示。

图3 青藏铁路工程方法体系框图

3 青藏铁路工程方法

3.1 规划决策方法

青藏铁路工程规划决策面临诸多不确定性,在深刻认识工程复杂性、特殊性的基础上,充分考虑其整体性和系统性,开展大面积选线和线路比选,进行技术、经济、社会、环境综合效益评价,做出重大战略决策[3]。

3.1.1 进藏线路比选

铁路选线是勘察设计的首要关键环节,其质量直接关系到工程质量及其安全、可靠性。对进藏线路进行大面积选线,多方案比选,是应对决策复杂性的有效途径。

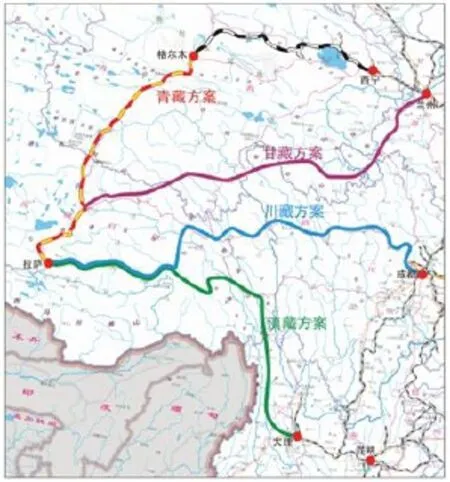

多年来,原铁道部组织路内外专家组成考察组,对青藏高原上铁路线路走向进行反复研究,从多方案中初选出4个方案,从北向南依次是青藏、甘藏、川藏以及滇藏铁路(图4),无论哪个方案都面临地形地质、气候条件、生态环境等方面的巨大挑战。通过实地考察调研,从线路长度、总投资、建设工期、优缺点等方面进行比较:青藏线与甘藏线相比,青藏线优点明显;滇藏线与川藏线相比,滇藏线优点明显。通过对青藏线、滇藏线方案的深入比选,最终决定先建设青藏铁路。

图4 四类进藏方案图示

3.1.2 综合效益评价

综合效益评价是将进藏铁路工程置于社会系统中,在充分考虑工程与人、工程与社会、工程与自然的关系基础上,进行多元价值评价。综合效益评价采用定性与定量相结合的方法进行,定性评价是对进藏铁路评价方向的基本把握,解决的是评价标准问题,定量评价是实现评价指标的可衡量。

对进藏铁路工程从技术、经济、社会、环境多个层面进行综合效益评价,主要运用专家评估法、层次分析法和综合评价法等。在指标量化和权重系数的确定过程中以决策者对工程价值的判断为依据。综合效益评价是在全面认识进藏铁路工程本质特征基础上,从价值层面对其进行检验。

3.1.3 重大战略决策

在铁路部门方案论证基础上,中央政府充分听取了国务院各部门、青海西藏两省区政府以及咨询机构等各方面专家意见,作为战略决策的基本依据。2001年2月7日,国务院第93次总理办公会从国家发展战略出发,做出重大战略决策,批准青藏铁路立项,并成立青藏铁路建设领导小组。

3.2 设计优化方法

青藏铁路工程的复杂性、特殊性,决定了勘察设计工作的多次性、反复性,随着勘察认识逐步提升,需要在实践中持续优化工程设计。设计优化方法具有高标准、全方位、系统性、持续性的特点,主要从技术等级与质量标准、综合勘察方法和勘察质量监督、设计思想和现场核对方法等方面着手[4]。

3.2.1 技术标准优化

铁路工程项目技术标准是开展勘察设计的准绳。在预可研阶段,考虑青藏铁路地形地质条件及建成后客货运量预测等因素,项目建设等级确定为国家干线Ⅱ级。这种传统铁路技术等级确定方法虽然符合常规的经济性思想,但对青藏铁路运营期间恶劣自然环境和运输特殊重要性考虑不足。在项目施工图设计阶段,从“以人为本”、“可持续发展”出发,提出青藏铁路列车快速通过高原、运营设备高可靠少维修、减少沿线运营管理人员的三项原则,将本项目确定为国家干线Ⅰ级,提高了项目技术标准。

原铁道部坚持“百年大计,质量第一”,研究制定工程质量标准,如《青藏铁路多年冻土区工程勘察暂行规定》及青藏高原多年冻土区桥涵、隧道、路基工程设计施工技术要求等。通过制定与青藏铁路沿线地质、气候、环境等条件及运输需要相适应的成套规范,提高了勘察、设计及施工质量标准。

3.2.2 地质勘察优化

地质勘察是工程设计的重要基础。青藏铁路沿线地质条件复杂,地质灾害繁多,必须加大勘查力度。通过勘察措施综合应用、施工图设计补充勘察和引入勘察监理制度,技术要素与管理要素相结合等方法优化地质勘察。

技术要素包括综合勘察和补充勘察。在遥感判释基础上,采用钻探、物探、坑探、原位测试等勘察手段查清冻土分布及特征,提出按年平均地温进行冻土分区,并进行地质分类;在施工图设计阶段,根据自然环境变化(如环境水流改变),采用补充勘察措施,对青藏铁路沿线质地进行动态跟踪、补充勘察,以全面准确掌握地质规律。管理要素包括勘察质量管理和勘察监理制度等,通过对勘察资料和成果进行评估,对勘察质量发挥了积极作用。

3.2.3 工程设计优化

在系统思想指导下,正确处理局部优化与整体优化、阶段优化与全寿命优化的关系,使整个工程设计达到优质效果。体现点线运输能力协调,固定设备、移动设备与控制系统协调,铁路工程与沿线社会环境协调,实现一流设计的目标要求[5]。

在对设计过程分专业优化和总结优化基础上,制定了《青藏铁路建设施工图现场核对优化办法》,实行全线工程设计、施工和监理三方技术交底、施工图会审和现场核对优化制度。明确设计变更审批权限,规范设计变更工作。对要求高、难度大的重点工程设计,必须进行多方案比较,经过充分论证择优实施。

3.3 目标管理方法

青藏铁路工程运用系统思想建立目标体系,明确总体目标,制定指导性施工组织设计,通过目标分析落实责任,创造性地实施质安环一体化管理,实现资源有效整合;运用PDCA循环持续推进目标管理全过程控制,确保建设目标全面实现。

3.3.1 目标统筹规划

目标统筹规划是目标管理的首要内容。青藏铁路工程目标统筹规划贯彻系统思想,体现整体论与还原论的辩证统一。针对青藏铁路工程特点和要求,制定了建设总目标——建设世界一流高原铁路。从整体上认知质量、环境、安全、工期、投资五大目标及相关关系,突显铁路建设新理念、新要求(图5)。

图5 青藏铁路“五大目标”体系

青藏铁路工程采取“统筹安排、突出重点、分段建设、有序推进” 总体部署,制定指导性施工组织设计。优先开展工程试验段建设和32项控制工期的重点工程施工,在实践中及时总结提高。按照施工专业和施工年度,自上而下进行目标分解;各单位加强目标动态调控,自下而上地确保总目标实现[6]。

3.3.2 质安环一体化管理

质量可靠是工程建设的核心目标,参建人员健康安全是工程建设的重要保障,环境保护是可持续发展的根本要求,彼此相互关联,相互影响,这就为实施“质安环”一体化管理奠定基础[7]。

工程质量、环境保护、职业健康安全实现一体化管理的可行性,体现在管理要素可整合、工作方法可结合。虽然三项工作内容、标准各有不同,监管部门也不一样,但调用的工程资源具有集聚性和一致性,在项目层面上可以实现三者资源共享,从根本上避免三项管理工作的人为分割,及部分管理工作的交叉重复,同时也改变传统工程建设中忽视环境保护和职业健康安全的状况。建设、施工、监理三方均按“质安环一体化”管理模式开展工作,提高了项目管理质量和效率[8]。

3.3.3 工期投资控制

青藏铁路工期和投资控制,是在确保质量安全环保目标前提下实现的。工期计划以铺轨作业为主线,充分考虑多年冻土、通信信号等新技术、新装备的不确定性。运用前馈控制、实时控制和反馈控制手段,实现工期动态控制。除特殊工点外一般不安排冬季施工,气候转暖后合理配置生产要素,集中优势力量高效施工。2003年下半年,在确认新技术、新装备取得成功之后,为加快铺轨这一关键工程的进展,决定增设安多铺轨基地,使工期目标提前实现。

为严格控制投资,建立了完整的建设资金管理制度。在优化设计和施工组织基础上,实行招标投标,加强合同管理,杜绝违法分包和转包现象。严格控制变更设计,避免出现返工浪费。定期开展成本分析,查找存在问题,制定改进措施。通过内部审计和执法监察,杜绝挪用、挤占建设资金现象。最终将工程投资控制在国家批复的总概算330.9亿之内。

3.4 技术创新方法

青藏铁路工程技术创新方法按照“思维创新-联合攻关-试验先行”的思路,大胆革新设计思维,“化被动为主动”,适应自然条件从而顺利推进工程建设;以青藏铁路公司和参建单位为创新主体,推进协同创新,为突破“三大难题”提供技术力量支撑;选取典型环境建造工程试验段,检验技术创新成果[9]。

3.4.1 思维创新

创新源于创造性思维的引领。创造性思维则是对再现性思维(或常规思维)的突破。从本质上说,创造性思维就是打破传统、打破常规,运用知识发现新的规律。

青藏铁路思维创新主要来自3个方面:一是主动降温的多年冻土治理技术,体现为“主动降温、冷却地基、保护冻土”的一系列主动降温工程措施[10];二是主动防御的卫生保障技术,体现为建立完整的高原病预防和治疗体系,以及高海拔制氧机技术研发;三是主动适应的环境保护技术,体现为植被恢复再造、保护水源和自然景观、设置动物通道等[11]。

3.4.2 协同创新

协同创新是攻克青藏铁路技术难题的重要途径,其优势在于充分发挥青藏铁路技术创新的系统性、开放性及联合性,形成稳定、坚实的创新合力,实现技术创新突破。

青藏铁路工程建立了协同创新机制。从科研论证立项、组织联合攻关、阶段成果评审到工程试验应用等创新研发过程中,在动力机制、共享机制及合作机制的交互作用下,实现创新壁垒突破,创新要素整合。在协同创新机制的驱动、保障及支撑作用下,青藏铁路工程协同创新成效良好,形成了具有我国铁路特色的高原铁路技术标准体系,并获得了多项拥有自主知识产权的先进性发明及技术性专利,成为青藏铁路工程建设成功的技术保障。

3.4.3 试验先行

青藏高原自然环境和地形地质特别复杂,为解决铁路工程技术缺乏实践的问题,决定在全面开展施工之前,先建设工程试验段。通过工程试验段检验理论成果、实验成果在高原环境的实施效果,验证设计思想和工程措施,发现薄弱环节并改进完善,形成指导全线设计与施工的技术路线[10]。

青藏铁路共建设 9个最具代表性的工程试验段(见图6),包括5个冻土工程试验段,1个站后工程试验段及3个植被试验段。这些试验段取得的重要成果,为全面展开施工提供了可靠技术。实践表明,工程试验段是提高青藏铁路工程质量的有效措施。

图6 青藏铁路工程试验段示意图

3.5 组织管理方法

组织管理方法包括体制设计、制度创新和组织协调等。在青藏铁路建设领导小组领导下,实施“项目法人责任制”的管理体制,兼顾从中央到地方的多层级、跨组织管理;在原有工程建设制度基础上完善制度空白,形成独特的高原高寒铁路建设制度体系,保证青藏铁路工程建设有法可依、有章可循;并建立路地共建、界面协调、队伍管理等组织协调机制,解决青藏铁路工程建设中跨度大、多主体等协调难题和人员管理问题,保证青藏铁路建设顺利进行[12]。

3.5.1 体制设计

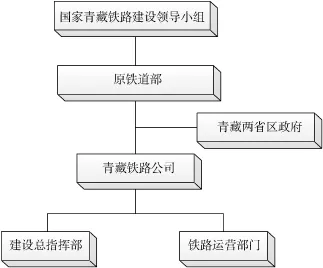

鉴于青藏铁路工程的重大战略意义,国务院成立青藏铁路建设领导小组,负责协调国务院各部门和青藏铁路两省区的关系,解决建设中的重大问题。原铁道部作为铁路行业主管部门,负责技术标准、监督执法等。成立国有独资企业--青藏铁路公司作为项目实施主体,负责青藏铁路建设和运营,加强全寿命期管理。首次创造性地在大型公益性铁路工程中实行建设项目法人责任制(图 7)。青藏铁路工程建设领导体制确保了组织协调和执行力。

图7 青藏铁路建设组织领导体制

3.5.2 制度创新

结合青藏铁路工程实际,实施项目法人责任制、招标投标制、合同管理制及工程监理制,并重视制度建设与创新,针对制度空白进行相应的补充、细化。例如,新增了高原环境保护、卫生保障管理、队伍管理等制度,专门创设了青藏铁路工程科技创新管理制度。同时建立评价制度,积极倡导青藏铁路精神,强调精神文化的引领性,实现了硬制度和软文化相结合的管理创新。

3.5.3 组织协调

青藏铁路工程探索与创新组织协调方法,特别在路地共建、界面协调、队伍管理等方面成效显著。青藏铁路工程建设充分发挥地方政府作用,开创性地建立铁路建设路地共建新模式,在建设协调、征地拆迁、文物保护、护路联防等工作方面得到了地方政府大力支持;同时造福当地百姓,在用工需求、地方建设和人才培养上给予支持。青藏铁路工程建设重视发挥市场机制,鼓励竞争,择优选用,同时也强调协调配合。运用“系统论”和“矛盾论”的思想,对多界面协调进行主要矛盾分析,解决组织界面与专业界面的统筹协调问题,通过建立工程共同体来发挥整体作用。在队伍管理模式、民工权益保障等方面强化激励机制和建设队伍管理,农民工与职工同样享受居住条件、饮食标准、医疗保障的“三统一”和后勤生活、医疗卫生、劳动安全、表彰奖励的“四个一样”待遇。

3.6 动态验收方法

青藏铁路工程建设既重视建设过程管理,更重视对建设成果进行系统检验和整体评价。通过对已完工程进行检查测试,考核工程项目是否达到国家批准的设计要求和有关标准规定,是否具备开通运营条件,同时体现工程合同双方的履约成果。竣工验收包括静态验收、动态验收、初步验收、安全评估、国家验收等工作程序,本文主要研究动态验收。动态验收是完成静态验收之后,在不同列车速度下对工务、电务、供电、客货服务等系统及各系统接口等进行功能性能检测,发现问题及时整改,直到质量达标满足运输需要。动态验收方法包括联调联试、动态检测和运行试验,具有系统性、动态性和优化性等特点[13]。

3.6.1 联调联试

联调联试是以开通运营时达到设计速度为目标,采用检测车或检测列车,对工务、电务、供电等专业系统的功能、性能、状态和系统间匹配关系等进行综合检测、验证和调整、优化,使整体系统达到设计要求。检测车或检测列车在规定测试速度下对全线各系统进行综合测试,评价和验证供变电、通信、信号、客运服务、防灾等系统的功能,验证路基、轨道、道岔、桥梁、隧道等结构工程和振动噪声、声屏障、电磁兼容、综合接地及列车空气动力学等适用性;检验相关系统间接口关系;对全线各系统和整体系统进行调试、优化,使各系统和整体系统功能达到设计要求,为青藏铁路按设计速度开通运营奠定基础。

3.6.2 动态检测

动态检测是采用检测车或检测列车,按设计文件和技术标准要求,对列车正常运行状态下的系统功能、动态性能和系统状态进行检测、确认。如工务系统检测线下基础性能,轨道几何状态、轨道结构、道岔、路基、桥梁、隧道;电务系统集成性能,GSM-R通信、ITCS列控、CTC、车站联锁等;供电系统主回路性能,变电站工作状态。通信、信号、供电、道岔的远程监测和控制可靠性,以及各项车载设备运行状态等。动态检测一般结合联调联试工作进行,特别要关注多因素耦合作用带来的影响,这是对青藏铁路系统性能的综合验证与确认。

3.6.3 运行试验

在完成青藏铁路联调联试工作后,按运营相关规章和运行图组织列车运行试验。对青藏铁路整体系统在正常和非正常运行条件下的行车组织、客运服务以及应急救援等能力进行全面演练,对运营人员进行全面培训,对设备进行运用考验,验证青藏铁路是否具备开通运营条件。运行试验是在联调联试结束后,为正式运营严格把关。

运行试验通过测试区间运行时分,全程运行时分,起停车附加时分,追踪列车间隔时分,中间站到通、通发间隔时分等参数,为满图运行的列车运行图铺画提供可靠的时间标尺,为运营提供参数依据。通过故障模拟和应急救援演练测试,按照标准流程定性评价运营部门处理故障机解决突发事件的能力。其目的是检验各系统在正常和非正常条件下运输组织的适应性,验证行车组织方式能否满足运营要求;检验设备故障和自然灾害条件下的应急处置能力;为制定完善科学合理的运输组织方案提供技术依据。

4 青藏铁路工程方法的多元价值

在青藏铁路安全畅通运营一年后,2007年 6月国家验收委员会组织青藏铁路正式验收。一致认为,青藏铁路运营一年来,线路状态良好,设备运转正常,运营管理规范,列车运行速度达到设计目标100km/h(非冻土地段120km/h),创造了世界上多年冻土铁路最高运行速度。工程设计和施工质量良好,运营设备先进适用,卫生保障和环保水保全面达标,技术创新和管理创新成果丰硕,实现了建设世界一流高原铁路的目标。

青藏铁路工程是国家实施“西部大开发”战略的标志性工程,其成就集中体现了我国铁路建设工程管理水平。青藏铁路工程的建成运营归功于青藏铁路工程方法的指导与应用,青藏铁路工程方法来源于对青藏铁路工程探索与实践的总结,其研究和推广应用具有显著价值。

价值1 首次从哲学高度凝练出一整套青藏铁路工程方法体系,其来源于青藏铁路工程的认识与实践,对青藏铁路工程的成功建设起到了重要保障作用。

价值2 青藏铁路工程方法对高原、高寒地区铁路建设具有借鉴和指导作用。

价值3 青藏铁路工程首创的青藏铁路精神、五大目标控制体系、质安环一体化管理等方法,在全国铁路建设中具有引领作用和应用价值。

[1]殷瑞钰,汪应洛,李伯聪 等. 工程哲学(第二版)[M].北京: 高等教育出版社,2013.

[2]《青藏铁路》编写委员会. 青藏铁路(1~7)[M]. 北京:中国铁道出版社,2016.

[3]安维复. 工程决策:一个值得关注的哲学问题[J]. 自然辩证法研究,2007(8): 51-55.

[4]侯新录. 系统论在工程优化设计中的应用[J]. 系统辩证学学报,2004(4): 106-108.

[5]李伯聪. 工程创新: 聚焦创新活动的主战场[J]. 中国软科学,2008(10): 44-51,64.

[6]孙永福. 青藏铁路工程重大技术和管理问题[M]. 中国科学技术前沿(第10卷)(中国工程院版),2007.

[7]孙永福,杨浩. 青藏铁路环境-健康-安全-运输一体化管理系统探索[J]. 中国管理科学,2005(03): 131-137.

[8]孙永福. 青藏铁路建设管理创新与实践[J]. 管理世界,2005(3): 1-6,14.

[9]孙永福,张国安,王孟钧. 铁路工程项目技术创新动力机制研究[J]. 铁道学报,2012(4): 76-81.

[10]孙永福. 青藏铁路多年冻土工程的研究与实践[J]. 冰川冻土,2005(2): 153-162.

[11]孙永福. 建设高原生态环保型铁路的有益探索[J]. 环境保护,2005(3): 5-9,27.

[12]孙永福. 以科学发展观为指导整体推进青藏铁路建设[J]. 施工企业管理,2004(10): 10,12-13.

[13]卢春房. 中国高速铁路动态验收[M]. 北京: 中国铁道出版社,2014.

Research on Engineering Methodology in Qinghai-Tibet Railway

Qinghai-Tibet railway;methodology;construction concept;structure of engineering methodology;innovation;multiple value

Sun Yongfu1,2,Wang Mengjun2,Chen Huihua2,Tang Juanjuan2

(1. China Railway,Beijing 100844,China;2. Central South University,Changsha 410075,China)

Qinghai-Tibet Railway is the landmark projects in national implementation of the "Go West" strategy,and its achievement is the representatives of the railway industry project management level embodies. Based on the Qinghai-Tibet Railway Project nature cognition,dialectical relationship and building concept,by using building procedures as the main line,the Qinghai-Tibet Railway project methodology is established,which includes planning,design,construction,inspection (operational phase engineering methods separate study) methods,while in the construction phase highlights objectives,organization and technology methods. Qinghai-Tibet railway engineering methods plays an important role in safeguarding for the successful construction of the Qinghai-Tibet Railway project,and has railway construction reference and guidance for the plateau or alpine region,which also has the value of the leading role in the national railway construction.

U2

A

1674-4969(2016)05-0491-11

10.3724/SP.J.1224.2016.00491

2016-08-15;

2016-09-05

孙永福(1941-),男,教授级高级工程师,中国工程院院士,研究方向:工程管理。王孟钧(1960-),女,博士,教授,研究方向:工程管理。陈辉华(1976-),男,博士,副教授,研究方向:工程管理。唐娟娟(1992-),女,博士研究生,研究方向:工程管理。E-mail:646210355@qq.com