长江三峡工程的工程方法研究

尚存良,陆佑楣

(中国长江三峡集团公司,北京 100038)

长江三峡工程的工程方法研究

尚存良,陆佑楣

(中国长江三峡集团公司,北京 100038)

长江三峡工程历经70余年论证决策、17年工程建设,现已全面进入运行阶段并发挥综合效益。作为一个规模巨大的工程系统,三峡工程蕴含着丰富的工程方法。本文以全生命周期为视角,深入挖掘三峡工程决策阶段勘测规划、工程设计、科研试验、论证决策等方法,实施阶段建设管理顶层设计、五大要素管理、技术路线、移民和企业文化建设等方法,运行阶段运行管理顶层设计、安全运行和高效运行管理、生态环保建设、工程后评估等方法,凝炼其中所体现的一般性工程方法的共性特征,并总结印证了工程的协调和权衡、有限理性概念下的满意适当等工程方法论。

三峡工程;工程方法;全生命周期;工程决策;工程实施;工程运行;五大要素控制

引言

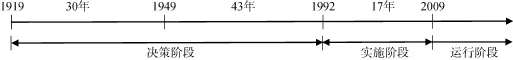

工程活动是以自觉建构人工实在为目的的具体历史实践过程,需经历一个从潜在到现实、从理念到实存、从施工建造到运行维护,直到工程退役或自然终结的完整生命过程。三峡工程作为一个特大型水利水电工程,其全生命周期主要包含决策阶段、实施阶段和运行阶段[1][2](图1)。

图1 三峡工程全生命周期示意图

三峡工程的决策阶段历时 70余年。自 1919年孙中山先生首次提出三峡工程设想到新中国成立,国人主要针对三峡工程的发电和航运目标开展探索;新中国成立后到1986年,三峡工程从概念设想落实为科学规划,完成了以防洪为首要目标的前期勘测和规划工作;1986年以后,国家逐步形成了三峡工程的实施计划,随后组织了论证工作,得出了三峡工程可行的结论。1992年,三峡工程建设方案通过全国人大表决。至此,三峡工程的决策程序全部完成。

1992年起,三峡工程转入实施阶段。为保证三峡工程建设期间长江航运的畅通,三峡工程采用了“三期导流、明渠通航、围堰挡水发电”的施工方案[3]50,总工期17年(图2)。2009年,三峡大坝主体工程全线到顶,初步设计任务按期完成。

图2 三峡枢纽工程三期导流示意图

三峡工程自2003起开始蓄水发电,即转入运行和施工并行阶段,2009年主体工程全面完工,即转入全面运行阶段。三峡工程运行10多年来,各项功能稳定发挥。中国工程院组织的 3次独立评估认为,三峡工程已全面达到转入正常运行期的条件。

任何工程活动都必须运用一定的工程方法才能完成和实现。作为关乎国计民生的重大基础设施工程,三峡工程全生命周期都是围绕优质高效建设三峡工程、全面发挥综合效益这一目标进行决策、实施、运行,但不同阶段有着截然不同的阶段性目标、不同性质的工作内容,自然有着各具特色的工程方法。这些方法中,有些具有一般性工程方法的共性,有些则具有三峡工程的特性。工程方法是多元的、动态的,同一工程在不同时期有着不同的工程方法。工程方法论是研究工程方法的共同本质、共性规律和一般价值的理论,旨在阐明正确认识、评价和指导工程活动的一般方法、途径及其规律,其核心和本质是研究各种工程方法所具有的共性和工程方法所应遵循的原则和规律。本文以全生命周期为视角,深入挖掘三峡工程决策、实施、运行阶段所运用的工程方法,凝炼其中所体现的一般性工程方法的共性特征,为研究重大基础设施工程领域的一般性工程方法论提供参考。

1 三峡工程决策阶段的工程方法

1.1 提出工程设想

1919年,孙中山先生在《建国方略之二-实业计划》中针对长江开发写到:“以水闸堰其水,使舟得溯流以行,而又可资其水力”,首次提出了建设三峡工程的设想。1949年和 1954年,长江流域接连发生特大洪水,为根治长江洪患,三峡工程作为长江规划的主体被提上国家议事日程。1958年3月,中共中央在成都会议上通过了“关于三峡水利枢纽和长江流域规划的意见”[5]即成都会议七条,正式明确了“三峡水利枢纽的名称、三峡大坝水库正常高水位定为200米以下、三峡工程是长江规划的主体”等意见。至此,建设三峡工程的设想被正式提出,列入国家规划。

1.2 探索自然规律

修建三峡工程的设想提出以来,几代中国工程专家针对长江三峡的工程地质、水文地质、气候条件等展开了近 70年的勘察、监测和调查工作,深入探索了长江和三峡地区的自然规律。

1932年,电气工程师恽震等我国首批科学家开始对三峡地区进行勘测,对宜昌至重庆的水文、地质、水力资源、负荷中心进行了初步研究,提出了以葛洲坝(南津关)、黄陵庙(三斗坪)为建坝地点。20世纪三十至五十年代,我国分别邀请了美国、加拿大、苏联等国外专家针对三峡工程开展了勘测规划工作。新中国成立后,国家于1950年成立治理开发长江的专门机构—长江水利委员会(简称长委)。长委从收集水文资料入手,开始了40余年对长江三峡流域深入详细的勘察、监测和调查工作,基本认清了该区域的自然规律,为三峡工程的规划设计和论证决策提供了翔实的基础资料。

长江三峡的工程地质、水文地质等方面的勘测工作对于三峡工程坝址的选择具有重要意义。三峡工程有两大候选坝区[6]220-222:南津关石灰岩坝区(代表坝段南津关)和美人沱花岗岩坝区(代表坝段三斗坪)。南津关是美国专家萨凡奇选定的坝址,此处地形狭窄,可大大节省工程量,受到苏联专家的推崇。但经过地质勘察后发现,该坝段构造岩软弱,断层和岩溶发育,难以解决水库渗漏问题;三斗坪坝址在南津关上游38公里处,在此处建坝存在水头损失等问题,但是该区域基岩完整坚硬、透水性弱,地质构造稳定,河谷平坦适宜建坝。最终,基于地形地貌、工程地质、水文地质条件等因素,三峡工程坝址选定在三斗坪

1.3 工程规划

三峡工程的规划随着人们对长江流域自然规律认识的不断深入,经历了漫长的调整和完善过程。1919年孙中山先生提出三峡工程设想后,英国工程师波韦尔同年实地考察三峡地区,提出了《扬子江水电开发意见》,这是世人对三峡水利开发的第一个明确计划。1944年,美国垦务局总工萨凡奇博士在初期勘测基础上提出了著名的《扬子江三峡计划初步报告》。1950年长江水利委员会(简称长委)成立后,开始专门研究长江流域标本兼治的规划工作。1956年,长委改组为长江流域规划办公室(简称长办),直属中央管理,开始编制长江流域规划[7]。1958年中央成都会议通过了“关于三峡水利枢纽和长江流域规划的意见”。此后的30多年,各方专家围绕三峡工程坝址坝线、水库水位、防洪目标、通航标准、装机规模等规划展开了深入的初步规划论证工作。

1.3.1 坝址坝线

水电工程坝址应尽可能选择在地质构造稳定、工程地质条件简单、地形地貌平坦的区域。经过充分勘察、反复比选,三峡大坝坝址选定在三斗坪。三峡大坝坝址是在南津关和美人沱两个坝区、15个坝段、数十个坝轴线中,经过充分比选论证才最终选定的。20世纪 50年代,长委和苏联专家经研究比选南津关坝区和美人沱坝区,推荐了位于美人沱坝区的三斗坪坝段为优选坝址,同期国家科委、中科院组织三峡科研攻关肯定了三斗坪坝址。1979年,水利部召开两次选坝会议,再次肯定三斗坪坝址。八九十年代经重新论证全国人大表决通过,正式明确三峡工程坝址选定在三斗坪坝段,坝线划定在中堡岛一线。三峡大坝坝址坝线的选择,经过了大量的地质勘探,仅三斗坪坝段地质钻探工作量就达5.3万米[6]220-222。三峡工程建设期的实际情况证明,地质勘探的工程地质条件与实际情况是完全相符的。

1.3.2 水库水位

水电工程水位的确定有两个主要考虑,一是要满足防洪库容的需求,再是要尽可能减少移民和土地淹没损失。1958年3月,中央成都会议明确“三峡大坝水库正常高水位定为200米以下”,同年10月,三峡枢纽第二次科技会议建议三峡正常高水位为200米,即高坝方案。1981年,国务院组织200余名专家开展三峡工程水位讨论,但未形成一致意见。为满足各方要求,尽快推动三峡工程建设,长办按照上级指示于 1983年提出《长江三峡水利枢纽 150米方案可行性研究报告》,即低坝方案。1984年,重庆市和部分专家对150米低坝方案提出异议,并推荐180米蓄水位,即中坝方案[8]。

1986年,国务院组织重新论证,对不建坝零方案、正常蓄水位 150米、160米、170米、180米、200米共6个方案进行了综合比选评价,经过多方案利弊权衡,最终专家达成一致意见,推荐三峡工程正常蓄水位175米,坝顶高程185米[6]73-78。

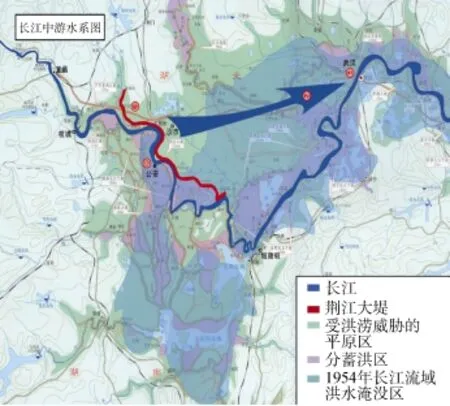

1.3.3 防洪目标

提高长江中下游防洪能力是三峡工程的首要功能定位。新中国成立后的长江流域规划,始终把三峡工程定位为长江中下游防洪的关键性骨干工程。三峡工程最终设计正常蓄水位175米,总库容393亿立方米,其中防洪库容221.5亿立方米。荆江河段的防洪大堤经过加固后,在三峡水库的调蓄作用下,其防洪能力从十年一遇提高到百年一遇。如遇千年一遇或更大洪水,在下游分蓄洪工程的配合运用下,可防止荆江河段发生干堤溃决的毁灭性灾害(图3)。

图3 荆江大堤防洪形势示意图

1.3.4 通航标准

水利枢纽工程通航标准的确定要考虑经济社会未来发展趋势和通航船舶对全流域航道的适应性。考虑长江上中游地区经济社会的长远发展,三峡工程通航标准定位为万吨级船队可直达重庆。如果三峡工程采用150米低坝方案,库区回水末端处于重庆以下的涪陵与忠县之间,无法改善重庆以下较长一段天然航道,导致重庆这一西南水陆交通枢纽置于三峡库区以外[6]74。因此,处于回水淹没区的四川省和重庆市对低坝方案提出异议,慎重而又理性地推荐了中坝方案,得到各方专家的认可。三峡水库蓄水后,三峡航道双向通过能力由1000多万吨提高到1亿吨,万吨级船队得以直达重庆,并实现了全年全线昼夜通航,使得长江成为名副其实的黄金水道。

1.3.5 装机规模

水电工程装机规模的确定是要充分高效利用水能资源,选择合适的机组机型。三峡电站装机容量的确定,经历了漫长的研究历程。萨凡奇在其“三峡计划”中提出三峡工程装机容量1056万千瓦[6]39,远超当时的世界水平,引起世界轰动;20世纪80年代提出的 150米低坝方案,设计装机容量为1300万千瓦;重新论证后,确定正常蓄水位175米方案,设计装机容量1820万千瓦,电站年利用小时4653小时,年发电量847亿千瓦时;1993年公布的《长江三峡水利枢纽初步设计报告(枢纽工程)》中提出:为更充分地利用汛期的水能资源,又不增加过多投资,决定在右岸留有后期扩机的地下厂房。三峡地下电站设计装机容量420万千瓦,加上三峡 2台 5万千瓦的电源电站机组,三峡工程装机总容量为2250万千瓦,年设计发电量882亿千瓦时。

1.4 工程设计

三峡工程设计工作贯穿于规划、论证和工程实施的全过程,大致经历了概念设计、可行性研究、初步设计、招标设计和施工详图设计等几个阶段。

概念设计。孙中山提出三峡工程设想后,国民政府于1944年邀请萨凡奇来华考察,完成《扬子江三峡计划初步报告》,拟定了5个坝址,提出了三峡工程坝体和厂房结构、泄水方式、蓄水水位、装机容量等内容,是对三峡工程最早的概念设计。

可行性研究。新中国成立后的50年间,国家针对三峡工程的必要性、可行性和经济合理性进行了多次充分的研究论证,确定了主要水文参数、查明了地质条件、选定了坝址坝型和主要建筑物型式,确定了工程规模、枢纽总体布置(图 4)和主要施工方案,提出了移民安置规划,并就生态环境影响进行了系统评价等。

图4 长江三峡水利枢纽总平面图

初步设计、招标设计、施工详图设计。1992年三峡工程经全国人大表决通过后,长江水利委员会作为设计总成单位,在三峡工程可行性研究的基础上,进行了初步设计。其中,三峡工程初步设计报告分为枢纽工程、水库淹没处理和移民安置工程、输变电工程三大部分分别编报,由国务院三峡工程建设委员会审查批准,并作为单项工程技术设计、招标设计、施工详图设计和施工的依据。

1.5 科研试验

三峡工程科研试验工作贯穿于规划、设计、论证和工程实施的全过程。1950年长委成立后,三峡工程正式进入科研攻关和实验试验阶段。1958年,国家先后召开了两次三峡枢纽科学技术研究会,开始实质性研究三峡工程的科学技术问题。会议明确了三峡工程的坝址、正常蓄水位、装机和建坝材料等问题,确定并启动了17个重大科技研究项目,针对水库泥沙淤积、水库移民搬迁安置、枢纽工程结构和抗震安全、通航技术、长江生态和鱼类保护、遇战争破坏灾害评估和对策等诸多问题进行了严谨的科学试验。

1986年,国务院责成水利电力部对三峡工程进行再次论证,国家科委、中科院等有关高等院校、科研院所、勘测设计单位承担了试验、勘测、调查、计算和研究任务,组织了有关科技攻关项目。一系列重大科技研究的成果,为三峡工程决策提供了坚实依据和科学参考。

1.6 科学论证

三峡工程自 1919年设想提出,历经 1950—1960年代的初步论证、1980年代的水位论证和1986—1991年的重新论证,才得以最终决策。

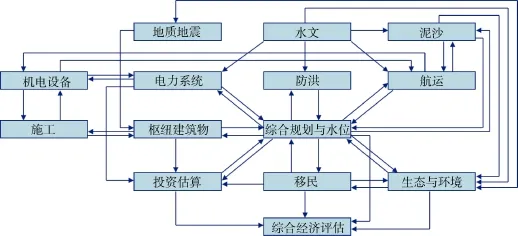

1.6.1 论证组织

三峡工程经历数次论证,研究内容逐步丰富,专题设置更加全面。三峡工程规划论证从最初主要考虑发电、航运效益,到重新论证综合考虑防洪、发电、航运、生态、移民等综合效益,人们对三峡工程的认识逐步深入,论证工作更加严谨。二十世纪上半叶,三峡工程的规划设计主要从开发长江水能、拓展长江航运方面考虑。新中国成立后,防洪成为修建三峡工程的首要目的。1979年在湖北武昌召开的长江三峡水利枢纽选坝会议,200多位专家代表就坝址、建筑物布置、航运、人防、施工等重大问题进行研讨。1981年召开的三峡工程水位论证会议,200余位专家代表针对经济效益、移民、通航、生态、防洪、大机组等九个重点问题进行研讨。1986年组织的三峡工程重新论证,在此前论证工作基础上,设置地质地震、防洪、泥沙、机电设备、生态环境、投资估算、综合经济评价等 14个专家组(图 5)。专家组由各方面专家共412位组成,涉及40个专业。每个专家组或专家背后都有强有力的科研团队,实际参加三峡工程重新论证工作的人数达数千人。需要强调的是,三峡工程重新论证工作并非纸上谈兵、闭门造车,而是围绕论证专题开展了大量试验、勘测、计算和科技攻关,确保论证工作严格建立在科学基础之上。

三峡工程多次论证都遵循严谨的论证程序和工作方法,即先组织专家论证,再组织国家审查,特别是1986年的重新论证工作,充分体现了三峡工程论证决策的科学化[10]。工作方法上,重新论证采取先专题后综合,专题与综合交叉结合的方法,从流域、地区和全国经济发展三个层次分别考虑。论证过程中,各专家组在本专业范围内独立负责工作,经过反复调研、充分讨论,而后提出专题论证报告,并签字负责。重新论证工作强调既利用过去的工作成果,又不局限于以往的结论,一定要有严格的科学基础,确保论证结论科学严谨。

图5 三峡工程论证框架图

1.6.2 针对不同意见的分析研究

三峡工程在论证和建设过程中针对某些专题的不同认识和观点,没有采取排斥的态度,而是科学理性地逐一认真分析研究,以得出更加准确的结论。

关于三峡水库泥沙淤积问题,在长期实测的基础上,国内多个泥沙试验室进行了大规模的模型试验。经研究,在采取“蓄清排浑”的水库调度方式下,三峡水库在运行初期有一定的泥沙淤积,运行80年后逐渐达到冲淤平衡,三峡水库可长期保留 80%以上的库容,而不影响工程的各项功能指标。2003年三峡水库蓄水 10多年来的实测数据显示[11],上游入库泥沙量仅为设计值的40%,并有逐年减少趋势。泥沙问题已不是三峡工程的制约因素。

关于三峡工程建成后抵御战争破坏问题,有关部门在进行大量分析研究的同时做了溃坝模型试验,模拟了三峡枢纽工程全线溃坝的情况,结果显示溃坝不会对长江中下游造成毁灭性的影响。三峡枢纽工程采用的是混凝土重力坝方案,厚实的坝体即便是在遭遇导弹袭击的情况下也基本不会造成全线溃坝,加之现代战争有一定预见期,有足够的时间腾空库容,以减少可能对下游造成的危害。因此,战争问题也不是三峡工程的制约问题。

关于国力能否承担三峡工程建设、三峡工程建设是否影响全国其他重大工程建设的问题,国家财政和计划发展部门做了严格的评估。虽然三峡工程投资巨大,但其工期长达17年,分散在每一年的投资量并不大,不会影响全国其他重大工程建设的投资。进入20世纪90年代,我国走上了改革开放和社会主义市场经济的道路,经过经济和财务分析,研究认为三峡工程在经济上是可行的。

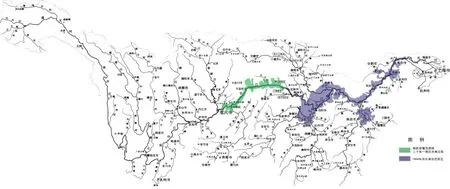

关于水库移民搬迁安置,是三峡工程必须要面对的问题之一,三峡水库蓄水后,淹没区需要搬迁安置移民约120万人。经过翔实的调查分析,三峡水库淹没区多属峡谷坡地,是国家级的贫困地区,对于当地居民来讲,移民是他们脱贫的最好出路。对比而言,三峡移民总投资856.53亿元,淹没了一小部分贫瘠土地,搬迁安置120万人口,却保护了长江中下游江汉平原150万公顷肥沃的土地和1500万人口的生命财产安全。得与失的比较之间,人们肯定了三峡工程的必要性和可行性(图6)。

关于三峡工程生态环境影响问题,相关部门也进行了长期的监测分析。三峡工程巨大的防洪作用,本质上来讲是对生态环境的改善,但不利的影响是改变了长江中上游河段的水流环境,对鱼类等水生生物的生存状态造成影响。为此,需要持续进行长期研究,采取人工保育等方式将不利影响降到最低。

图6 三峡水库淹没区和1954年洪水淹没区示意图

1.6.3 论证结论和工程必要性、可行性

历经多次论证,三峡工程最终论证结论认为,修建三峡工程技术上是可行的,经济上是合理的,建比不建好,早建比晚建有利,并推荐了175米正常蓄水位。

孙中山先生最早提出修建三峡工程的设想,是想“使舟得溯流以行,而又可资其水力”;20世纪 40年代国民政府主持的三峡计划兼顾了发电、防洪、航运等开发目标;新中国成立后,三峡工程规划则是在长江流域的整体规划中主要从防洪角度展开论证的。长江洪水灾害频发,平均每十年一次。三峡工程以下的长江中下游特别是荆江河段,防洪形势极其严峻,一旦堤防溃决,将给人民的生命财产造成严重损害。长期论证一致认为[12],三峡工程所在的位置和库容,能控制荆江河段洪水来量的 95%以上、武汉以上洪水来量的 2/3左右,使荆江河段的防洪能力从十年一遇提高到百年一遇,更可防止荆江大堤遇千年一遇洪水时决堤,避免发生毁灭性灾害。三峡工程的防洪作用,是任何其他措施无法替代的,这就使修建三峡工程具有充分的必要性。三峡工程建成后巨大的防洪效益有力地证明了这一点。

三峡工程作为一个特大型水利水电工程,其工程的实施主要取决于技术和经济的可行性。技术方面,20世纪上半叶,中国还没有大型水利水电工程施工的经验,随着1960—1980年刘家峡、乌江渡、龙羊峡、葛洲坝工程的建设和经济社会的发展,中国水利水电建设的技术和经验迅速提高,逐步跻身世界前列,三峡工程建设基本没有无法克服的技术障碍。经济方面,新中国成立前后的近二十年间,中国经济基础薄弱,经济发展缓慢,一方面缺乏建设三峡工程的充裕资金,另一方面由于社会电力需求不足也使三峡工程的经济效益凸显不强。随着1979年改革开放后社会经济的快速发展和市场经济体制的改革,三峡工程的经济可行性已经成熟。而今,三峡工程已按期完成工程建设,各项指标满足设计要求,投资完全控制在预算范围内。实践证明,论证作出的“三峡工程在20世纪90年代开工建设是可行的”这一判断是完全正确的。

1.7 工程决策

三峡工程最后的论证决策过程分为三个层次:第一个层次是广泛组织各方面的专家,围绕各界提出的问题和新建议,从技术上、经济上进一步深入研究论证,得出有科学根据的结论意见,于1989年9月重新提出《长江三峡工程可行性研究报告》,为国家提供决策依据。第二个层次是1990年7月,国务院成立国务院三峡工程审查委员会,负责审查可行性研究报告,审查通过后提请中央和国务院审批。第三个层次是国务院向全国人大提交《国务院关于提请审议兴建长江三峡工程的议案》。1992年4月3日,七届全国人大五次会议对兴建长江三峡工程的决议进行表决,以1767票赞成、177 票反对、664票弃权、25人未按表决器的结果通过[13]。决议批准将兴建长江三峡工程列入国民经济和社会发展十年规划,由国务院根据国民经济发展的实际情况和国力、财力、物力的可能,选择适当时机组织实施,对于已发现的问题要继续研究,妥善解决。三峡工程经过科学的论证、严肃的审查、民主的表决从而完成了决策程序,转入工程实施阶段。

2 三峡工程实施阶段的工程方法

三峡工程是中国确立建设社会主义市场经济体制后兴建的第一个大型水利水电工程,建设过程正值中国从计划经济向市场经济的转型时期。三峡工程率先在国内工程建设领域实施以项目法人责任制为中心的招标投标制、工程监理制、合同管理制,从而在工程质量、安全、进度、投资控制和生态环保等方面取得成功。

2.1 建设管理体制

2.1.1 建立政府、企业、市场协同的管理架构

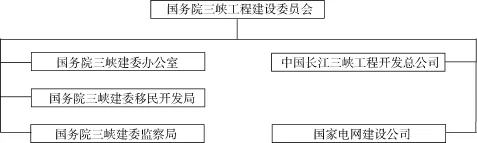

三峡工程借鉴国内外水利水电和流域开发管理经验,运用社会主义市场经济体制,建立了以“政府主导、企业负责、市场运作”为特点的管理架构(图7)。成立了最高决策机构—国务院三峡工程建设委员会(简称三峡建委),是三峡工程重大问题的最终决策机构,负责统筹协调、资源配置和监督稽察;明确了三峡枢纽工程的责任主体—中国长江三峡工程开发总公司(简称三峡总公司),是三峡枢纽工程的项目法人,作为一个经济实体全面负责三峡枢纽工程的建设管理、筹资还贷、运营维护,以及资产保值增值;成立了移民开发局专项负责水库移民搬迁安置工作,并明确了“统一领导,分省(直辖市)负责,以县为基础”的开发性移民方针;明确了输变电工程的责任主体—国家电网建设公司(后与国家电网合署办公),实行电网统一建设、统一管理。

图7 三峡工程建设管理架构

三峡建委的成立,使三峡工程所涉及的权责相关方有了一个统一的、最高的权力机构,将三峡工程建设市场运作和政府调控有机结合,从宏观层面为三峡工程建设理顺了管理体制。

2.1.2 实行以项目法人责任制为中心的建设管理体制

项目法人责任制。1993年,国务院批准成立中国长江三峡工程开发总公司。作为项目法人,三峡总公司实行独立核算、自主经营、自负盈亏,承担一切债权债务,全面负责三峡工程的建设和经营,建立了产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。

招标投标制。三峡工程充分运用市场竞争机制,严格执行公开招标、公平竞标、第三方公正评标、集体决策的原则,选择最有竞争力的承包商或供货商。

工程建设监理制。监理制是保证工程建设达到预期的质量、进度和投资三项目标的重要制度。三峡总公司共聘请6家监理单位对承包合同履约和现场施工进行现场监督管理,并在个别重要项目中聘用了外国监理,促进了国内外监理经验的交流和融合。

合同管理制。三峡工程实施阶段共计有6000多项承包合同,三峡总公司以合同的方式明确了参建各方建设目标和权责关系,并延伸到承包商、监理、设计单位,形成参建各方对项目法人负责、项目法人对国家负责的工程建设运行管理体制。三峡工程合同金额较大、执行期长,按照“分类别按项目管理、分部门实施、分层次负责、综合归口”的原则进行管理。合同执行中如出现偏差,承包商可通过监理反馈给业主,经会商决策后实施,从而较好地处理了合同执行过程中出现的各类问题。

2.2 五大要素控制

2.2.1 投融资控制

(1)实行以资本金制为基础的多元化融资方案

三峡工程是以防洪为主、兼顾航运、水资源配置等效益的水利枢纽,具有巨大的公益性功能和社会效益。基于公益性功能应由国家投资的惯例,三峡工程建立了资本金制度。

三峡工程(枢纽工程和移民安置)资本金由政府设立,一部分来自三峡建设基金(1070.35亿元),主要由全国部分地区电力加价筹集,占三峡工程总投资约61.9%;一部分来自三峡总公司运营的葛洲坝和三峡两电站效益(336.39亿元,葛洲坝电厂利润和增值税部分退税、长江电力所得税和股份分红、三峡电站所得税和增值税部分退税),占三峡工程总投资约19.5%;另有18.6%来自于银行贷款、企业债券、股权融资以及出口信贷等(321.74亿元),它们共同组成了三峡工程总投资(枢纽工程和移民安置)的资金来源[4][14]31-35[15](表1)。资本金制的实施为三峡工程提供了稳定、可靠的资金来源,改善了三峡总公司的财务结构,提高了公司的偿债能力和信用等级,为三峡工程多元化融资创造了良好条件。多元化的融资模式降低了融资风险和融资成本,不仅保证了三峡工程建设运营的顺利进行,还取得了良好的经济效益。

表1 三峡工程竣工财务决算总金额/亿元

(2)实行“静态控制、动态管理”的投资控制模式

三峡工程建设周期长达17年,每年物价指数在不断变化,工程贷款所支付的利息也在变化,因此需要采取“静态控制、动态管理”的投资控制模式[1][4]。静态控制即对静态投资的总量控制,业主以工程静态投资概算为最高限额,在没有发生重大变更的情况下,不调整初步设计投资概算,确保静态投资不突破初步设计概算。动态管理即在控制静态投资的基础上,对影响工程总投资的物价、利率、汇率等不确定因素进行年度跟踪测算,实行动态管理,主要是价差管理和融资成本管理。三峡工程静态投资概算为 1352.66亿元,考虑物价和利率等因素,测算核定动态总投资为2485.37亿元[15]。

“静态控制、动态管理”的投资控制模式是三峡工程的一个创新,它改变了不断调整概算的传统管理办法,把静态投资、物价上涨、融资成本、政策性调整区分开来,建立了责任清晰、风险分担、科学合理的投资控制机制,形成了项目法人自我约束的激励机制。三峡工程以静态概算控制工程的总投资,优化工程管理,降低工程成本和移民费用;以动态的价差支付和多元化融资模式降低融资成本,最终取得了良好的投资控制效果。2013年,经国家审计署审定的三峡工程竣工决算静态投资与国家批准的概算完全一致;三峡工程竣工决算动态总投资为 2072.76亿元,比原测算动态总投资减少了412.61亿元[15]。

2.2.2 进度控制

科学管理、稳步推进,以科技创新促工程建设保质按期完工。三峡枢纽工程总工期17年,施工期长、工程量大、高峰期施工强度高、重大技术难题多,对进度控制带来极大挑战。为按期完成建设任务,三峡总公司首先将任务分解,制定各阶段目标[3]51-62:第一阶段工期5年,以实现大江截流为目标;第二阶段工期6年,以实现蓄水、通航和发电为目标;第三阶段工期6年,以枢纽工程全部完成建设为目标。其次,细化各阶段目标,明晰控制节点,分配到每一年度。再次,制定月度计划,确保实现年度目标。最后,以月度计划作为最小进度执行单元付诸实施,并强化落实。在工程推进过程中,始终坚持采用世界最先进的施工设备和最高效的施工技术,如引进塔带机连续浇筑技术确保施工高峰期的混凝土浇筑强度,确保关键节点施工任务按期完成。

在严格的合同管理和先进技术的保障下,三峡枢纽工程各节点目标如期或提前实现,大坝提前一年全面发挥防洪作用、电站提前一年投产发电,初步设计规定的项目已全部按期完工。同时,三峡工程创造了混凝土浇筑连续3年超过400万立方米等一系列水电工程建设新记录,促进中国水利水电建设技术跻身世界先进行列。

2.2.3 质量控制和安全管理

树立质量和安全“双零”管理目标。三峡工程建设周期长、施工难度大、技术要求高,参建单位多、作业点分散、施工环境复杂、安全风险高,对三峡工程质量控制与安全管理提出了很高的要求。三峡工程建设首次在大型工程建设中提出并推行了“零质量缺陷”和“零安全事故”的“双零”管理目标,取得了良好效果。

质量管理方面[6]113-115,参建各方组建了施工单位自检、监理单位总体把关、业主项目部直接监督、质量总监专项负责的四级质量管理组织机构,建立了由组织管理体系、质量标准体系等 7个子体系构成的工程质量保证体系,提出了高于国家标准的质量标准,确保零质量缺陷。同时,国务院成立三峡枢纽工程质量检查专家组,每年至少赴工地进行两次质量检查,对工程质量作出评价和评议,进一步促进了参建各方质量意识和质量管理水平的提升。安全管理方面[6]115-119,建立了参建各方共同参与、各司其职的三位一体安全生产管理体系,实践了切实有效的安全奖励与事故处理办法,以人为本、关注细节,加强参建人员培训,确保零安全事故。同时,业主还聘请在水电建设领域有丰富经验的中、外专家担任质量总监和安全总监并实行动态管理,促进了三峡工程质量管理和安全管理水平达到国际一流水准。

“双零”管理目标实施后,三峡工程各项工程优良率显著提升,从80%左右提高并稳定在93%左右;安全事故的数量也逐年减少,并在2007年实现“零安全事故”的目标。

2.2.4 生态环保建设

坚持工程与生态环境同步建设[6]229-245[16]。三峡工程对生态环境的影响研究起始于 20世纪 50年代,历经近50年的勘测规划论证,形成了三峡工程初步设计—环境保护篇、三峡工程移民安置区生态与环境保护规划等5个规划设计,并由相关部门组织实施。三峡工程在建设之初,就确定了工程与生态环境同步建设的方针。生态保护方面,我国先后建立长江口中华鲟自然保护区和长江上游珍惜特有鱼类国家级自然保护区等多个自然保护区,通过立法、人工繁育、增殖放流、监测与研究等措施对中华鲟、达氏鲟等珍惜物种和“四大家鱼”进行保护和繁育,维持长江水生生物多样性;投资建立了宜昌大老岭国家森林公园等多个动植物敏感保护点和保护区,3种陆生珍惜濒危植物通过引种栽培、迁地保护、人工繁育等多种措施得以有效保护,主要珍稀植物和古树木得到就地或迁地保护,保存了库区具有重要经济和生态价值的基因资源和重要栖息地。此外,天然林保护和退耕还林工程也对三峡库区陆生动植物栖息地保护和恢复发挥了重要作用。环境保护方面,国务院根据三峡库区环境容量及时调整移民方针,由就地后靠安置调整为鼓励和引导更多农村移民外迁安置和加大搬迁工矿企业的结构调整力度,最大限度地减小了三峡库区的环境压力,为库区水土保持和水质污染防治创造了有利条件。同时,鄂、渝两省(直辖市)出台了水污染防治条例,国家实施了《三峡库区及其上游水污染防治规划(2001~2010)》和《重点流域水污染防治规划(2011~2015)》,并采取了污染物总量减排、生态环境保护和建设等一系列有效措施,目前三峡库区环境影响问题处于可控状态。施工区环境保护方面[6]232,严格执行《三峡工程施工区环境保护实施规划》,做好大气污染防治、噪声防治、水土保持及绿化等工作,打造人·大坝·自然和谐共生的生态坝区。

三峡工程20多年的生态环境保护取得了良好成效,其最大的亮点是采取“先规划、后实施”的管理模式,从发展的角度提前对生态环境保护工作的内容进行周密的设定;在实施过程中,建立“中央统一领导、分省负责”的管理体制,出台管理办法和规章,实行以项目法人制为中心的“四制”管理体系,从政策、制度、程序上对生态环境保护的进度、质量、验收等各个环节进行规范化管理,有效地行使了规划、协调、监督的基本职能,确保了生态环境保护的有效实施。

2.3 技术路线创新

采取全方位开放和引进消化吸收再创新的技术路线。三峡工程作为世界上最大的水利枢纽之一,有着截流和围堰施工难度大、混泥土浇筑强度高、水轮机组装机容量大、高边坡开挖和支护要求高等技术特点,传统的施工方法和技术水平难以满足要求。为确保将三峡工程建成为高标准、高质量的国际一流工程,三峡工程采取全方位开放的态度,充分吸收国内外先进施工方法和经验,积极引进世界最先进的工程技术,先后在大江截流及围堰施工、大坝混凝土材料和浇筑工艺、水轮发电机组设计制造等方面取得了技术突破,达到了世界一流水平。

塔带机施工工艺的引进和创新[6]192-193。三峡工程大坝混凝土施工强度高,交叉作业多,受外部因素干扰大,必须在施工技术上有重大突破和创新。经国内外多次调研,三峡工程引进了国外最先进的大坝浇筑专用设备—塔带机,确定了以塔带机为主的混凝土浇筑方案,从而极大地提高了施工效率,创造了混凝土年浇筑量 548万 m3的世界纪录。在塔带机施工运用中,三峡工程建设者克服了骨料分离等技术难题,在摸索中形成了具有三峡工程特色的混凝土快速施工方法;总结出了一整套塔带机和皮带机运营管理办法,培养了一批塔带机运营管理人才,并实现了主要零部件的国产化。

水轮机组国产化[6]193-194[9]66-67。三峡巨型水轮发电机组的制造和安装技术是三峡工程的八大技术难题之一,不仅当时国内无法达到制造水平,连国际上也都没有现成的经验可依。为确保三峡工程机电设备质量一流,国务院决定以三峡工程为契机,通过国际招标,采取技贸结合的方式,引进关键技术、消化吸收再创新,实现了700MW水轮发电机组的国产化,使我国水电重大装备实现了30年的大跨越,并在后续溪洛渡、白鹤滩等水电工程建设中达到了1000MW级水平。中国水电重大装备制造商现已走出国门,成为角逐世界水电装备市场的重要角色。三峡工程“引进、消化、吸收、再创新”的模式也被其他项目所借鉴,有力地带动和提升了中国各领域的技术进步和科技创新。

建立以 TGPMS系统为核心的信息化管理模式[1]。三峡工程投资大、周期长、涉及面广、数据和信息管理极为复杂,需要建立一个同三峡工程管理体制、管理模式相适应的信息系统。三峡工程采取引进成熟系统与自主开发相结合的模式,与加拿大MAI公司合作开发建设三峡工程管理信息系统(简称TGPMS)。TGPMS系统是一个面向三峡工程建设和管理全过程的具有辅助决策和预测功能的综合信息服务系统,它包含资金与成本控制、计划与进度等13个功能子系统,是一个为设计、承包商、监理、业主共同完成项目目标而搭建的集成的协同工作平台,可实现以合同、财务为中心的数据加工、处理、传递及信息共享,形成从项目实施层、管理层到决策层以及各层级对外联系的信息体系,实现对三峡工程全过程、全方位的信息控制与管理,从而提高三峡工程的管理和决策水平。作为一种应用软件,TGPMS系统是一个开放的、不断完善和发展的动态服务系统,在此基础上还开发有电力生产管理信息系统(ePMS)、财务及人力资源管理系统、网上资金支付系统等众多系统,信息化手段已经渗透到三峡工程建设、电力生产、经营管理的各个业务环节,有力推动了三峡工程建设和管理创新。

2.4 库区移民安置

实行政府主导、各方参与的开发性移民方针[2][6]122-145[12]。三峡工程建设,移民是成败关键。为确保移民工作顺利完成,国务院于1993年颁布《长江三峡工程建设移民条例》,以行政法规的形式明确了三峡工程移民安置实行开发性移民方针,实行“统一领导,分省(直辖市)负责,以县为基础”的管理体制和移民任务、移民资金“双包干”,对移民投资实行切块包干、静态控制、动态管理;实行国家扶持、各方支援与自力更生相结合的原则,采取前期补偿、补助与后期生产扶持相结合的政策,使移民的生产、生活达到或者超过原有水平。同时,为减轻三峡库区的环境压力,国务院决定实行移民外迁的方针,将库区移民部分搬迁到东部沿海经济发达地区,最终实现了20万移民外迁。移民搬迁后的生活条件明显改善,库区城乡居民收入水平逐年提高,城镇化进程加快,库区社会总体和谐稳定,实现了“搬的出、稳的住、逐步能致富”的移民目标。

三峡工程移民安置管理体制的创新,既确保了党中央、国务院对三峡工程建设强有力的指挥,又清晰地明确了各方的职责和权限,充分调动了各方积极性,为三峡工程建设的顺利进行提供了制度保障。

2.5 企业文化建设

树立以“为我中华、志建三峡”为核心的三峡精神。三峡工程是中华民族的百年梦想,其作用之大、地位之重可谓“千年大计、国运所系”。三峡工程建设者怀着无限的爱国热情,以强烈的责任感和神圣的使命感,奋勇拼搏、甘于奉献,自发形成了以“为我中华、志建三峡”为核心的三峡精神,她是全体三峡建设者的共同理想和信念追求。三峡精神的内涵概括为:为我中华,志建三峡;公平竞争,团结协作;坚持创新,追求一流;甘于奉献,超越自我。正是在这面爱国主义旗帜下,全体三峡建设者发扬集体主义精神,坦然面对各种风险和挑战,攻克了一系列工程建设难关,创造了无数的水电工程奇迹,使三峡工程成为中华民族实现伟大复兴的标志性工程。

同时,三峡移民工作中所展现出的科学民主、团结协作、精益求精、自强不息的精神也是三峡精神的重要内涵。三峡移民达百万之众,数量之大、范围之广、情况之复杂前所未有。三峡移民工作始终坚持以人为本,尊重移民的主体地位,不仅考虑把移民搬得出,更考虑移民与安置区社会融合和库区长远可持续发展。三峡120余万移民群众舍小家、顾大家、为国家,以实际行动支持三峡工程建设,赢得了库区安稳致富、经济社会繁荣发展的良好局面。

“三峡精神”继承了中华民族优良的传统和高尚品质,体现了与时俱进的时代特征,是倡导科学与民主的典范,具有广泛的群众性,是中华民族自强不息、奋斗不止的宝贵精神财富。

3 三峡工程运行阶段的工程方法

三峡工程的运行管理,不仅要圆满实现防洪、发电、通航等设计功能,而且需要全面兼顾水库的泥沙、地质、地震、水环境等自然环境因素,以及库区、枢纽区和下游流域相关区域的社会和经济发展对水库运行的要求。自2003年启动运行十多年来[11],三峡工程功能逐步完备、效益日益显现,运行管理水平在实践和探索中不断提高,逐步成熟。

3.1 运行管理体制

明确建管责任,实行统一运行调度管理。三峡工程的运行管理,涉及防洪、发电、通航等多种功能的发挥,牵涉多方面的利益。为此,国家授权三峡总公司作为三峡枢纽工程的项目法人,全面负责三峡工程的建设和运营,为实现统一管理、统筹兼顾、充分发挥三峡工程的综合效益奠定了坚实的基础。

工程建设和运行管理相结合,实现安全运行平稳过渡。三峡工程在工程建设阶段,及早谋划和筹建运行管理的组织机构,建立了建设、运行统一协调机制,实现了“建运结合,无缝衔接”。为了适应三峡工程 2003年首批机组投产发电的需要,三峡总公司于2002年设立控股子公司长江电力股份有限公司(简称长江电力),负责三峡电厂的电力生产运营管理。2007年,组建三峡枢纽建设运行管理局(简称枢纽管理局),全面负责三峡工程的建设运行管理。“建管结合,无痕过渡”模式是大型水利枢纽工程建设运行管理的创新,在三峡枢纽建设运行中成效显著,目前已在我国水电建设中得到推广应用。

内部管理分工合作,形成合理的平衡机制。三峡工程的运行管理实行科学分工,枢纽管理局代表三峡集团(原三峡总公司)全面负责三峡枢纽建设运行管理,偏重于社会、生态等公益性效益;三峡电厂负责电力生产运行管理与维护,偏重于三峡工程的发电效益;梯调中心负责梯级枢纽综合运用和运行调度的具体实施。各方职责明确,分工协作,实现专业化管理,避免了水利枢纽运行管理片面偏重发电效益的问题,是充分发挥三峡工程综合效益的科学平衡机制。

建立高效协调机制,凝聚运行相关方合力。在防洪、抗旱、发电、供水、航运、生态环保等工作中,三峡集团与国家防总、水利部、长江防总等相关各方建立分工明确、密切协作、信息共享、即时沟通、指令畅通的协调机制,成立枢纽梯级调度协调领导小组,建立了梯级水库调度综合沟通协调机制。在坝区管理中,实行“业主为主、地方配合”的管理模式,协作成立多个专项工作协调机构,建立了良好的企地共建协调机制,为枢纽运行创造了良好的外部环境。

2003年以来十多年的运行实践证明,三峡工程运行管理体系有效地协调了各方关系和部门利益,有力促进了防洪、发电、通航、生态等效益的充分发挥。

3.2 安全运行管理

3.2.1 枢纽运行安全

建立全方位的实时监测系统,确保枢纽运行安全[17]108-165。三峡工程安全监测系统自工程开工即开始布置,时间跨度20余年,覆盖面广、监测时间长,是目前世界水电工程中规模最大、技术最复杂的安全监测系统。三峡工程安全监测工作实行专门团队管理,成立了安全监测中心进行专业化管理,这是我国水电工程建设的首支专业化管理与监理队伍。同时,制定了完善的技术标准,如各阶段运行的主要监测技术要求、工作规程、实施手册、监测指标等文件依据及技术标准,对指导现场安全监测工作发挥了重要作用;制定了全面的安全监测监控计划,确定了五个统一的工作原则,即“统一管理、统一标准、统一基准、统一时间、统一分析”,以确保工作标准、数据基准、对比分析的一致性;采取了严格的质量控制手段,建立了设备、仪表维护制度和档案,确保现场观测设施的正常运行和观测精度;建立了周密的巡视检查制度,日常巡查、年度详查、特殊工况详查相结合;培养了快速的应急反应能力,提出了“全面监控、重点突出、测巡结合”的工作原则,现场长期驻守一支专业高效的安全监测队伍;实现了监测资料的及时反馈和可靠分析,对枢纽建筑物的稳定性、安全度作出评价,为验证工程设计和指导工程运行提供了重要技术支持。

三峡安全监测的管理模式,是国内率先创建的监测管理新模式,监测工作管理的创新有效地保证了三峡工程安全监测系统高质量地建立和高效率地运行,这种安全监测管理模式后为全国各大型水电工程所采用,极大地推进了我国安全监测管理水平的提高。

3.2.2 电厂运营安全

对标全球领先水平,创建国际一流水力发电厂。三峡电站是全球装机容量最大的水电站和重要的清洁能源基地,是我国“西电东送”和“南北互供”的骨干电源点,在电网稳定中发挥着重要作用。三峡电厂在发电运营管理中,确立了以“管理先进、指标领先、环境友好、运行和谐”为基本特征的国际一流水电厂管理目标,着力培育“精益、和谐、安全、卓越”的价值观,不断强化安全管理、技术管理、设备管理,建立并不断完善以诊断运行、状态检修为核心的精益生产管理方式,打造管理大型电站和巨型水轮发电机组的核心能力,努力将三峡电站建设成为本质安全型、资源节约型、环境友好型与智能化的“三型一化”电站,致力于成为世界水电运行管理的引领者。经过十多年的发电运行管理实践,三峡电厂已经成为国际一流水电厂的标杆。

3.3 高效运行管理

3.3.1 调度模式优化

以防洪任务为核心,实行优化调度[17]75-107。防洪是三峡工程初步设计明确的首要任务,同时还承担发电、航运和抗旱补水等综合利用任务,各任务间的调度关系为“兴利调度服从防洪调度,发电调度与航运调度相互协调并服从防洪调度”。三峡水库的防洪及水资源调度单位为国家防汛抗旱总指挥部和长江防汛抗旱总指挥部;发电调度单位为国家电力调度控制中心;航运调度单位为交通运输部门;三峡集团作为三峡枢纽运行管理单位,是防洪及水库调度的具体执行和操作单位。为协调好各方面的调度关系,三峡工程在调度管理中建立了综合沟通协调机制,并开展优化调度研究,逐步形成了“技术先行、沟通协调、运行实践、总结完善”的三峡水库优化调度模式。通过采取优化调度管理模式,三峡水库较初步设计有了较大优化,如实施了提前蓄水、中小洪水调度、泥沙减淤调度、生态调度等。这些优化调度措施不仅提升了三峡工程初步设计的综合效益,也拓展了泥沙减淤和生态保护等其他效益。同时,国家已开展了以三峡水库为核心的长江干支流控制性水库群综合调度研究工作,逐步形成了由流域防总牵头、各相关方充分参与的联合调度机制,取得了良好效果。

3.3.2 船闸潜能挖掘

挖掘船闸潜力,打造长江黄金水道[17]138-144。三峡船闸于2003年试通航并稳定高效运行至今,升船机建设已进入调试阶段,预计2017年正式通航。船闸运行管理方面,三峡工程建立了合理高效的船闸运行管理体制,国家明确了由中国三峡集团负责三峡工程的统一管理,包括船闸的运行维护、检修、安全监测、上下游引航道以及连接段的疏浚等工作;由三峡通航管理局负责组建三峡船闸管理队伍,受中国三峡集团委托,承担船闸的日常运行维护工作。在运行管理中,三峡船闸通过增设靠泊设施、研制快速检修工装和工艺、提高闸室检修排充水能力、建设信息化管理系统等措施,不断创新增效,显著提高了三峡船闸的运行效率和通过能力。2011年,三峡船闸货运量突破1亿吨,为蓄水前该河段最高年货运量的5.6倍,使长江水道成为名副其实的黄金水道,有力促进了长江经济带的发展。

3.4 生态环保建设

全面投入,维护长江绿色生态走廊。自2003年蓄水以来,三峡工程在《长江三峡水利枢纽环境影响报告书》、《三峡库区及其上游水污染防治规划》等生态环境建设和保护框架体系下,持续开展了生态环境监测和科学研究。生态与环境监测方面,国家自20世纪90年代建立并不断更新完善三峡工程生态与环境监测系统,从三峡工程建设初期开始就对工程的生态环境状况进行全过程跟踪监测,并每年向国内外公开发布《长江三峡工程生态与环境监测公报》。珍惜植物保护方面,设立三峡苗圃研究中心,保护可能受到工程影响的三峡地区陆生、水生植物,成功繁育苗木9000多株,在组培技术研究等方面取得了多项突破和专利技术,部分繁育的三峡特有、珍稀植物已运用于坝区绿化带,适应较好。珍惜鱼类保护方面,设立专门的科研机构—中华鲟研究所,开展鱼类保育及其水环境修复工作;进行中华鲟全人工繁殖,实现物种永存;建立野生中华鲟监测体系,科学评估野生繁殖种群的规模;实施三峡枢纽生态调度,促进葛洲坝下“四大家鱼”自然繁殖;资助长江湖北宜昌中华鲟自然保护区、上海市长江口中华鲟自然保护区,加强中华鲟的就地保护;加强科普宣传,实现全社会动员。库区水环境保护方面,开展三峡库区重大潜在污染源分布及排污量调查,制定三峡水库突发水污染应急预案;建立三峡库区水华应急监测网络,开展原型监测,研究水华控制对策。水文与泥沙观测方面,成立三峡工程泥沙专家组,牵头制订泥沙观测的具体方案和计划;组织科研院所、高校等单位持续开展泥沙问题研究;通过引进新设备、应用新技术等方式,提高了观测成果的精度和时效性。地震监测方面,建设三峡工程诱发地震监测系统,对三峡坝址和库首区的地震和水库诱发地震活动进行常规监测,在台网规定精度的范围内实时记录发生的地震,及时报送震情变化;编制《梯级枢纽地震应急预案》,定期开展应急演练,提高地震应急快速响应和紧急处置能力。蓄水十年来,三峡坝区共处置地震事件120余次,枢纽工程没有因地震造成损失。

3.5 工程后评估

自2003年蓄水发电以来,三峡工程已安全稳定运行10多年。为了总结三峡工程建设和初步运行实践经验,对三峡工程论证和可行性研究结论、工程建设情况、工程运行效果、试验性蓄水、初步设计目标完成情况等方面进行科学分析和客观评价,提出对今后工作的意见建议,促进三峡工程更好运行、发挥更大综合效益,三峡建委先后三次委托中国工程院开展三峡工程评估工作。

2008~2009年,中国工程院组织实施了“三峡工程论证及可行性研究结论的阶段性评估”工作,完成《三峡工程阶段性评估报告》[18]。综合评估认为,三峡工程在 1986~1989年的论证与可行性研究的总结论和推荐的建设方案是完全正确的,经受了工程建设和初期运行的实践检验。综合评估同时总结了5条三峡工程建设的基本经验,提出了4个需要关注的问题和6项建议。

2013年,中国工程院组织实施了“三峡工程5年试验性蓄水阶段性评估”工作,完成《三峡工程试验性蓄水阶段评估报告》[17]。综合评估认为,三峡工程实施试验性蓄水是完全必要的,将为今后工程的安全高效运用奠定良好基础;三峡工程试验性蓄水达到预期目标,综合效益充分发挥,具备转入正常运行期的条件。综合评估同时对三峡工程下一步蓄水工作提出了8条建议。

2014~2015年,中国工程院组织实施了“三峡工程建设第三方独立评估”工作,完成《三峡工程建设第三方独立评估综合报告》。综合评估认为,三峡工程规模宏大,效益显著,影响深远,利多弊少。综合评估对三峡工程建设和试验性蓄水给予充分肯定,同时总结了6条三峡工程建设的基本经验,对社会公众关心的若干问题进行了说明,对下一步工作提出了7项建议。

三峡工程 3次评估工作,不仅对三峡工程决策、实施、运行阶段进行了客观评价,加深了人们对于三峡工程的理解和认识,更重要的是对三峡工程后期运行提出了具体的意见和建议,促进三峡工程发挥更大综合效益,促进工程与自然和谐可持续发展。

4 结语

三峡工程作为世纪工程和重大的民生工程,虽然有其特殊的一面,但作为世界最大的水利水电枢纽工程,三峡工程决策、实施、运行阶段的工程方法有其普适意义,可供水利水电行业和重大基础设施工程领域借鉴和参考。

工程往往是协调和权衡而来的产物,三峡工程也是经过防洪、发电和航运效益、库区土地淹没和移民搬迁安置、生态环境影响等多方面因素权衡后而做出的最终决策;人类任何一项造物活动都是在一定的主观和客观约束条件下进行的,不可能达到严格意义的“尽善尽美”,都存在有利有弊的两面。本着和谐的概念,三峡工程在发挥巨大综合效益的同时,通过人工增殖放流、生态调度等手段,谋求符合人类可持续发展的最终目标[19];三峡工程作为规模巨大的工程系统,是一个能够为社会带来综合效益的人工创造物,具有工程系统的各种特征;基于全生命周期的工程项目管理思维,三峡工程奉行科学民主的决策精神,围绕工程必要性和可行性展开深入论证,实施过程严控五大要素管理,遵循规范又勇于创新,运行阶段精益求精,培养了大批工程人才,培育了良好的企业文化;通过实施客观公正的工程后评估,有力促进了三峡工程与自然和谐相处、工程与社会可持续发展。

[1]陆佑楣. 工程建设管理的实践-以三峡工程为例[J]. 中国工程科学,2008,10 (12): 17-23.

[2]陆佑楣. 长江三峡工程的哲学分析[M]//殷瑞钰,汪应洛,李伯聪,等. 工程哲学. 北京: 高等教育出版社,2007:313-332.

[3]陆佑楣,曹广晶,等. 长江三峡工程(技术篇)[M]. 第1版. 北京: 中国水利水电出版社,2010.

[4]陆佑楣. 三峡工程的决策和实践[J]. 中国工程科学,2003,5 (6): 1-5.

[5]关于三峡水利枢纽和长江流域规划的意见[J]. 党的文献,1997,(2): 21-22.

[6]中国三峡总公司. 非常三峡: 人与水的跨世纪握手(第1版)[M]. 北京: 中国三峡出版社,2009.

[7]本刊编辑部. 长江流域概况与治理开发的总体规划方案——长江流域综合利用规划简要介绍之一[J]. 人民长江,1989(10): 1-10.

[8]魏廷铮. 三峡工程的提出和决策[J]. 百年潮,2009(11):27-32.

[9]本书编委会. 百问三峡(第1版)[M]. 北京: 科学普及出版社,2012.

[10]潘家铮. 三峡工程论证始末[J]. 中国水利,1989 ,(1):25-28.

[11]中国长江三峡集团公司. 长江三峡工程运行实录[EB/OL]. (2013.12.30) [2016-8-1]. http://www.ctgpc. com.cn/doc/20131230.pdf

[12]You-mei Lu,Cun-liang Shang. The Environmental Impact of the Three Gorges Project and the Countermeasures[J]. Frontiers of Engineering Management,2014. 1(2): 121-128.

[13]国务院三峡工程审查委员会办公室. 关于兴建长江三峡工程的决议(第一版)[M]. 北京: 水利电力出版社,1992.

[14]李永安. 三峡工程资本运营探索与实践(第1版)[M]. 北京: 中信出版社,2014.

[15]中华人民共和国审计署办公厅. 长江三峡工程竣工财务决算草案审计结果[EB/OL]. (2013.06.07)[2016-8-1]. http://www.audit.gov.cn/n1992130/n1992150/n1992379/n 3290800.files/n3290844.htm

[16]陆佑楣. 三峡工程是改善长江生态、保护环境的工程[J].中国工程科学,2011,13 (7): 9-14.

[17]中国工程院三峡工程试验性蓄水阶段评估项目组. 三峡工程试验性蓄水阶段评估报告(第1版)[M]. 北京: 中国水利水电出版社,2014.

[18]中国工程院三峡工程阶段性评估项目组. 三峡工程阶段性评估报告:综合卷(第 1版)[M]. 北京: 中国水利水电出版社,2010.

[19]陆佑楣,张志会. 原生态概念批判与动态和谐的工程生态观的构建[J]. 工程研究,2009(4): 346-353.

Study on Engineering Methods of the Three Gorges Project

Shang Cunliang,Lu Youmei

(China Three Gorges Corporation,Beijing 100038,China)

After more than 70 years’ decision-making and 17 years’ construction,the Three Gorges Project has been in full operation and delivered comprehensive benefits. As a huge engineering system,the Three Gorges Project has applied abundant methods. In the perspective of whole life cycle,this paper will deeply survey the methods adopted in the decision-making stage,such as geological exploration & planning、engineering design、scientific research and test、proving and decision,the methods adopted in the implement stage such as top-design of construction and management、five key elements control、technical approach,resettlement and enterprise culture setup,and the methods applied in the operation stage,such as top-design of operation and management,safe and high efficiency operation management,ecological and environmental protection、post-assessment,etc. Then the article will summarize the general feature of these methods,and prove the engineering methodology.

the Three Gorges Project;engineering methods;whole life cycle;engineering decision-making;engineering construction;engineering operation;five key elements control

TV741

A

1674-4969(2016)05-0544-17

10.3724/SP.J.1224.2016.00544

2016-09-19;

2016-09-22

工程方法论研究(2015-XZ-26)

尚存良(1985-),男,硕士,工程师,主要从事水电、风能、太阳能等清洁能源开发。E-mail: shang_cunliang@ctg.com.cn.陆佑楣(1934-),男,教授级高工,中国工程院院士,主要从事水电工程建设与管理、项目管理研究、能源战略等研究。

——三峡工程