马克思生产力发展定理

——可行的社会主义动态CGE模型

曾尔曼

马克思生产力发展定理

——可行的社会主义动态CGE模型

曾尔曼

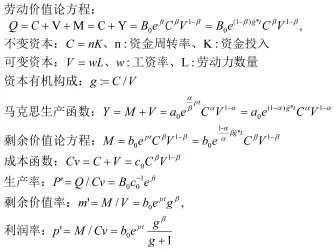

以马克思《资本论》之不变资本C与可变资本V范畴替代Cobb-Douglas生产函数的主要变量资本K、劳动力L,结合斯密-杨格之分工理论并运用新古典分析技术,构建了马克思生产力发展经济学的数理分析之体系框架:马克思劳动价值论方程、马克思剩余价值论方程、马克思生产函数,与分工系数、生产迂回度并生产力发展系数);以及马克思生产力发展定理:马克思关于两部类生产有计划按比例虽是静态的条件,其本质也是动态的均衡,封闭经济体达到竞争性一般均衡的条件是;暨生产力发展(F>0)的充要条件。此动态条件亦能作为可计算一般均衡模型(DCGE)的分析框架。

生产力发展经济学[1]

18世纪法国重农学派经济学家魁奈第一个明确提出“生产力”概念;斯密在《国富论》中表达了劳动生产力是国民财富源泉的主张,他认为社会分工是生产力提高的根本原因;李斯特将斯密等人的财富论称为价值理论,将自己的关于财富的生产力的理论称为生产力理论,论证了国家发展生产力的重要意义;他认为,可以依靠国家的干预,使得整个国家的各种工作部门形成分工协作和联合的关系,实现国家生产力的均衡发展。马克思认为“配第也把分工当作生产力来阐述,而且他的构想比亚当.斯密还要宏大”,以一定的方式进行生产活动的个人通过分工和交往联结起来发挥其生产力的职能,他在《德意志意识形态》中阐述了:“一个民族的生产力发展水平取决于分工的程度”,“分工从某一方面来看,是政治经济学的一切范畴的范畴”,在《雇佣劳动与资本》中,指出“增加劳动的生产力的首要办法是更细地分工,更全面地运用和改进机器”,并在《资本论》第1卷中详尽阐述,“生产力当然始终是有用的具体的劳动的生产力,它事实上只决定有目的的生产活动在一定时间内的效率”,也就是说,生产力概念与生产率本质上是关联的;在《资本论》第3卷中指出后者无疑反映为“社会资本的平均有机构成不断提高”暨“劳动的社会生产力的不断发展”。平均有机构成,更准确的表达应是“均衡条件下”有机构成。

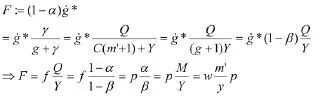

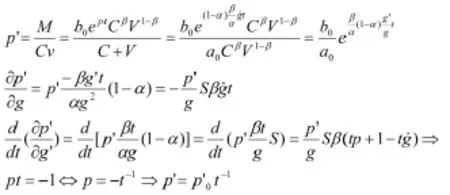

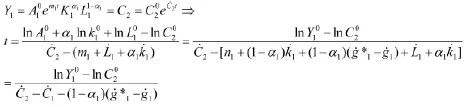

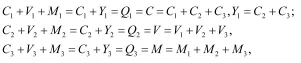

根据构建之马克思生产力经济学函数体系:

从马克思生产函数可得:

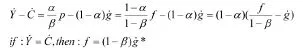

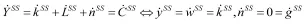

投入产出达到动态均衡,从而:

劳动分工的表征——分工系数

马克思指出:任何新的生产力,只要它不是迄今已知的生产力的量的扩大,都会引起分工的进一步发展;分工发展的各个不同阶段,同时也是所有制的各种不同形式[9]。依照斯密的观点,技术进步的本质是分工发展[10],杨格将其思想又挖掘深化,提出报酬递增的源泉是分工演进导致的生产的迂回度的提高,及必要的资金积累[11]。

对分工演进导致技术进步带来报酬递增(利润率增长)的刻画,主要就表现为C-D生产函数中的劳动份额系数与一定的资本积累。这样,就有理由认为,C-D生产函数中的劳动份额系数可以理解为分工系数。劳动生产率的提高,与劳动力份额成正比;另外,稳态下的技术进步贡献率就等于劳动力份额:。De Liso也以劳动力的产出弹性————构造通用方程表征分工演化与“干中学”。综上,劳动力份额(1-α)可定义为分工系数,从而说明技术进步的本质是劳动分工深化。C-D生产函数的加总性以分工系数的角度理解,就是杨格的分工的专业化程度或生产的迂回度的刻画;可以用于描述区域的、产业的、和企业的分工程度,说明生产力的发展水平。

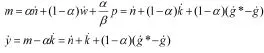

Adam Smith提出的劳动分工[14]表征为分工系数:;Allyn Young提出的生产迂回度[15]表征为:;

生产力的表征

马克思在《1857-1858年经济学手稿》中,不断地量化生产力概念,逼近剩余价值理论的核心:“假定现在劳动生产力提高一倍,也就是说,同一劳动在同一时间内提供的使用价值多一倍”[16];也即

生产力的本质就是利润率增长暨生产率增长。上式亦阐明了斯密的观点:“劳动工资将随着分工所引起的劳动生产力的增大而增加起来”[17];而马克思关于“生产力的提高和剩余价值的增加之间存在着一定的比例”[18]的观点可表示为:

“劳动生产力从属于资本并表现为资本的生产力,劳动生产力对于工人来说仅仅表现为工资”“社会劳动的一切生产力都表现为资本的生产力”即劳动生产力采取资本的形式;马克思注意到“结合工作日”的组织形式使劳动生产率比原来极大提高,“这种生产力是由协作本身产生的”。

置盐定理[22]亦可表征为:

说明均衡增长是生产力最优增长的必要条件,事实上有:

生产力的场论模型说明,生产力的力场的势源于均衡态的迂回生产,生产力的力场的作用源于劳动分工:

“利润率下降”之辩

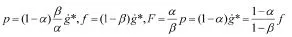

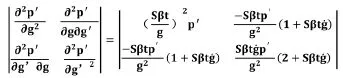

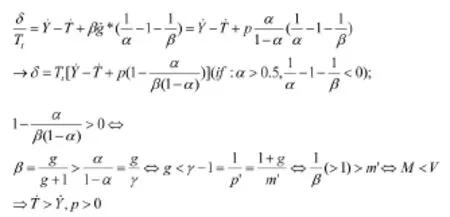

均衡条件下,运用变分法,利润率p'随时间t递减:

上式说明:分工水平不变下,利润率总是趋于下降的!

是,当资本有机构成较大时(g>1),由于分工深化,生产迂回度提高,利润率并不趋于下降!最小化问题:

经济增长达到竞争均衡,生产力(生产率)发展系数才为正值∶

但是当经济体达到稳态均衡时,F=f=p=0:

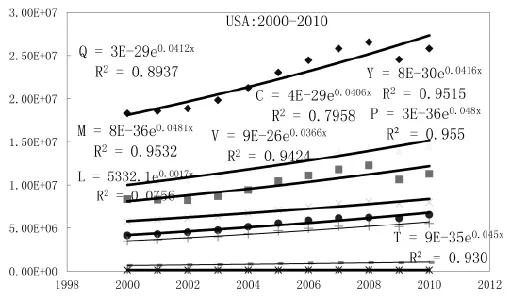

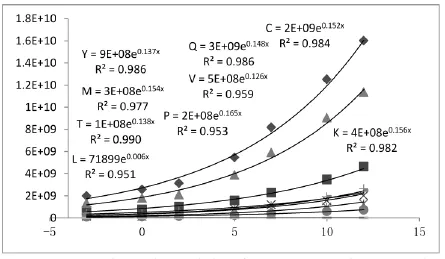

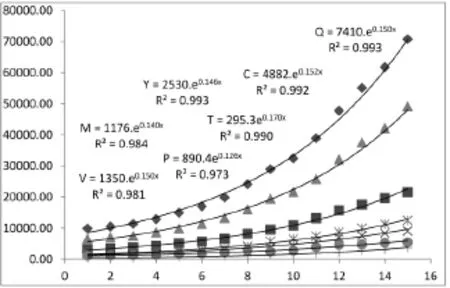

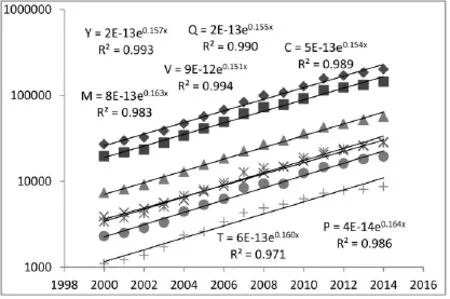

OECD国家的投入产出数据分析显示,美国、瑞典等国达到动态均衡,

图1 美国的投入产出数据拟合

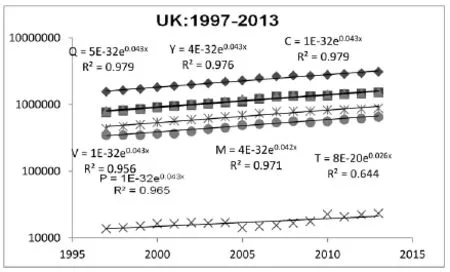

英国、法国、匈牙利、挪威等国接近经济稳态:

图2 英国的投入产出数据拟合

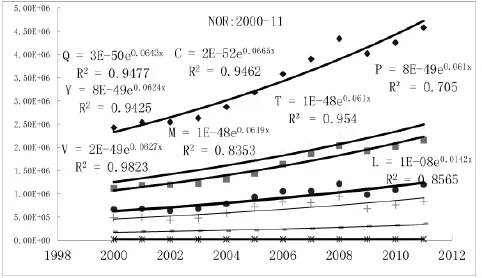

图3 挪威的投入产出数据拟合

生产力的发展本质是可变资本(人力资本V)的不断积累与深化;而创新程度越高(S值越大),意味着需扣除的投入的增长越低(S-1越小),符合熊彼特关于创造性毁灭(破坏)的论断。社会主义市场经济的目标应是:发展生产力,消除剥削,按劳分配。

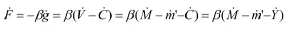

经机危机的周期

取决于两部类生产资料的投资增长率之差:

上式说明,当部类I也达到了投入产出动态均衡,由于生产过剩导致危机的时间就取决于两部类的投入增速:

因此,只有全社会生产与两部类的生产都分别各自达到动态均衡,才能避免生产过剩的经济危机!

规模收益递增的难度与劳动分工的水平成正比,只要资本周转与资本有机构成的对数之比大于分工系数,生产的规模收益实现递增;规模收益递增的本质是资本周转加速:

马克思动态可计算一般均衡(DynamicComputableGeneral Equilibrium)

可计算一般均衡(CGE)经济模型目前在许多国家和国际组织得到广泛应用,成为政府制定经济和社会政策时不可缺少的一个重要的组成部分。但CGE模型的解是由所有市场同时达到均衡时的价格决定的,并带有理想的假设前提。

作为“分析马克思主义”(“新古典马克思主义”)学派的主要代表,John Roemer运用新古典经济学中的数学模型化方法、微观基础主义与均衡分析的框架,严格地定义了马克思均衡:以资本家追求利润最大化行为作为微观基础,满足均衡的价格及生产投入安排(即再生产条件、生产可能性条件以及工人生存性工资条件的再生产解),并证明各种情形下马克思静态平均利润率的均衡存在性,在任意竞争性均衡处利润率都是相等的。但是,Roemer也指出了,总体上并不存在收敛于再生产解的动态结果。同样,Nikaido认为:在资本流向高利率部门的动态情形下,经济并不能必然地收敛于任何均衡价格向量。关键是,作为分析基础的增广投入系数矩阵A+bL,存在参数量纲不一致的问题,A、b为商品投入,而L为劳动投入,与Cobb-Douglas生产函数中的Y、K与L同样存在量纲不一致的困难。利润率和剩余价值率与迂回度成正比:

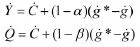

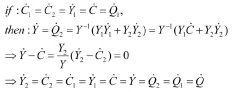

一般情况下,两大部类中的第一部类(生产资料的生产)比第二部类(生活资料的生产)总是有较高的利润率。若利润率相等,简单再生产情形下:

特征价格向量对应特征值要求:C=Y,if:r1= r2=r.若增加资本品的生产作为第三部类看,结果类似,其利润率更高:

特征价格向量对应特征值要求:C=V=M,if:r1=r2=r3=r.

根据以上建立之马克思经济均衡的动态分析,可通过采取退税的反馈机制,使产出与投入达到动态均衡;一部分是个税调整作为收入的调节,一部分返还企业用于再投入。

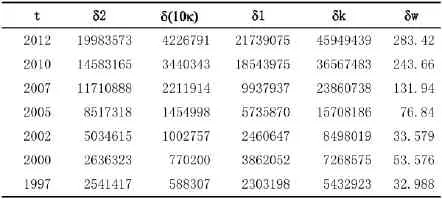

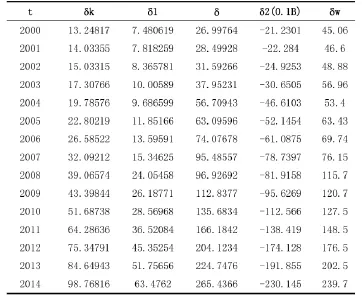

分析国家1997-2012投入产出数据,α=0.636,β=0.890,p=-0.00679<0,2010年:V2010=1.91^10(kRMB),M2010=1.573^10(k),T2010=5.99^8,L=7.61^9,K2010=1.626,

图4 中国的投入产出数据拟合

δ1>0,δw=283,说明人均退税尚存巨大空间;δ2=1458^8(RMB),总计财政可返还企业多缴税费,当年税收为5.99万亿;δk=(δ1+δ2+δ)=3657^8(RMB)>0,可减少的政府投入用于返还企业进行研发投入,自主创新。

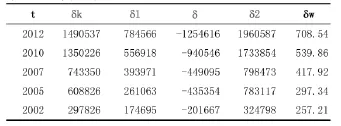

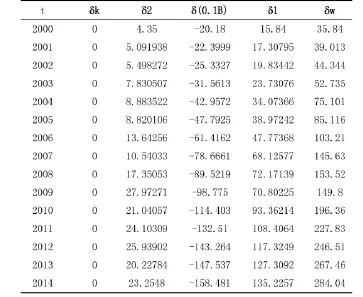

表1 中国的均衡分析

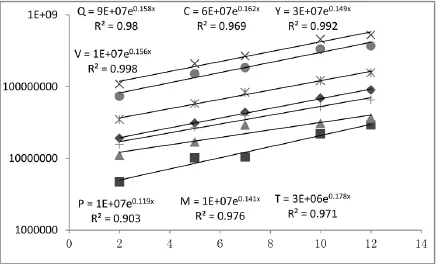

分析福建省投入产出数据显示,α=0.885,β= 0.964,p=-0.0138<0:

图5 福建省的投入产出数据拟合

表2 福建省的均衡分析

分析北京市投入产出数据显示,α=0.096,β= 0.736,p=-0.0161:

图6 北京市的投入产出数据拟合

表3 北京市的均衡分析

分析江苏省投入产出数据显示,α=0.757,β= 0.933,p=0.00651>0:

图7 江苏省的投入产出数据拟合

表4 江苏省的均衡分析

结语

以上分析可知:分工条件不变下利润率的确趋于下降,但如果分工变化,利润率是可以递增的;经济发展之最优路径取决于可变资本增长和生产迂回度的增加;当两部类生产有计划按比例达到动态均衡时,资本的有机构成的变化率守恒且为正,生产力发展的本质是基于分工深化的生产迂回度增加。通过深化可变资本与加快资本周转可增强经济发展内生性,促使经济从高速增长向均衡增长转变,保证生产力的最优发展!本文中提出的关于两部类生产动态均衡的马克思定理为可行的社会主义一般均衡分析提供了模型框架。

[1]曾尔曼.厦门科技.2015,(2):27

[2]魁奈经济著作选集.商务印书馆1981版

[3]李斯特.政治经济学的国民体系,北京:商务印书馆1997

[4]马克思恩格斯全集13卷,人民出版社,1962:42注1

[5]马克思恩格斯全集47卷,人民出版社,1979:304

[6]马恩文集vol.5.人民版,2009:59

[7]曾尔曼.马克思生产力经济学导引,厦门大学出版社,2016

[8]马克思.德意志意识形态[M].马恩选集I.北京:人民出版社,1995:65-85

[9]马克思.资本论I[M].北京:人民出版社,1975

[10]亚当·斯密著,郭大力王亚南译.国民财富的性质和原因的研究[M].北京:商务印书馆,1972

[11]Young AA.Increasing Returns and Economic Progress[J].The Economic Journal,1928,38:527-42

[12]杨小凯.经济学-新兴古典与新古典框架[M].北京:社会科学文献出版社,2003

[13]Nicola De Liso,G Filatrella,Nick Weaver.On endogenous growth and increasing returns:modeling learning-by-doing and the division of labor[J],Journal of Economic Behavior and Organization,2001,46(1):39-55

[14]亚当·斯密著,郭大力王亚南译.国民财富的性质和原因的研究[M].北京:商务印书馆,1972

[15]YoungAA.IncreasingReturnsandEconomic Progress[J].The Economic Journal,1928,38:527-42

[16]马恩全集vol.30,p296,人民版,1995

[17]亚当·斯密著,郭大力王亚南译.国民财富的性质和原因的研究[M].北京:商务印书馆,1972:58

[18]马恩全集vol.30.人民版,1995:301

[19]青年马克思的生产力概念.姜海波,人民版,2014:234

[20]马克思恩格斯全集vol.26(I),人民版,1972:418

[21]资本论,卷I.人民,1972:366

[22]置盐信雄.技术变革与利润率[J].骆桢,孟捷译.教学与研究,2010(7):48-56

[23]http://stats.oecd.org

[24]曾尔曼.马克思生产力经济学导引,厦门大学出版社.2016:164

[25]约翰E罗默著.汪立鑫等译.马克思主义经济理论的分析基础.上海人民版,2007

[26]Nikaido,H.Refutation of the dynamic equalization of profit rates in Marx's scheme of reproduction.1978,USC

[27]曾尔曼.马克思生产力经济学导引.厦门大学出版社. 2016:150

[28]曾尔曼.马克思生产力经济学导引.厦门大学出版社. 2016:158

[29]http://www.stats-fj.gov.cn/tongjinianjian/dz2015/index-cn.htm,results to be published

[30]www.bjstats.gov.cn/zt/2012trcc/,results to be published

[31]http://www.jssb.gov.cn/tjxxgk/tjsj/tjnq/jstjnj2015/,results to be published