城镇化水平与服务业空间分布关系研究

黄大为

(1.深圳职业技术学院管理学院,广东深圳518055;2.哈尔滨工业大学深圳研究生院城市规划与管理学院,广东深圳518055)

城镇化水平与服务业空间分布关系研究

黄大为1,2

(1.深圳职业技术学院管理学院,广东深圳518055;2.哈尔滨工业大学深圳研究生院城市规划与管理学院,广东深圳518055)

城镇化水平与服务业空间分布、特别是省级服务业空间分布有着密切关系。研究发现,我国省级服务业发展具有显著的空间依赖;城镇化水平的贡献度与城市自身服务业水平呈负相关,表现为在较低服务业水平城市,城镇化水平对服务业水平有更高的促进作用;制造业整体水平、劳动力密集型制造业水平、经济人口密度以及经济开放度对于区域服务业的贡献度在不同服务业水平的城市中均表现出平稳的促进作用;资本密集型制造业对服务业发展由于资本竞争的存在呈负向作用;技术密集型制造业则表现为高位促进作用;社会联系的贡献度整体呈正偏态分布特征;政府规模的贡献度曲线总体呈盆地型特征,表现为在曲线两端的贡献作用较高。

服务业空间分布;城镇化水平;地区制造业水平;社会联系;政府规模

一、引言

城镇化作为我国经济发展的重要引擎,一直是包括政府、学术界在内的各方关注的热点话题。近年来,我国区域经济社会发展与产业转型升级并不能与我国城镇化相适应,为此国家出台《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》,用以指导未来更科学合理的城镇化发展方向。就当下而言,经济下行压力持续增大,工业总产值增速放缓,城镇就业人口的增加更多的依赖于第三产业的发展水平[1]。因此,深入分析研究新型城镇化背景下城镇化水平与服务业空间布局的关系,用以解释服务业空间分异,以及进一步指导产业空间发展与新型城镇化的具体实施,具有重大意义。

随着经济地理学、新经济地理学在近二三十年的迅猛发展,经济社会的空间维度被纳入分析框架,大量的理论与实践研究者从事产业空间布局相关研究,其中以制造业空间集聚的研究最多。近几年,随着全球经济产业结构向“服务型经济”转变,学术界对于服务业发展空间差异研究也逐渐增多[2]。在区域经济发展方面,Fuchs(1980)、Illeris(1989,1993[3])、洪银兴(2003)[4]等学者在研究区域经济发展、城市化等问题时发现,服务业相比于制造业在空间分布上具有更明显的空间集聚效应,其中Illeris(1993)还在其研究中发现服务业更多集聚在经济发展水平较高的大都市。Thompson(2004)在其对美国21世纪初的生产性服务业就业数据研究中同样发现,大都市区在生产性服务业就业水平上拥有明显的优势与集聚效应[5]。Gillespie(1987)[6]、Coffey(1990)[7]、闫小培(1997)[8]、Dipasquale(2002)[9]、马风华(2007)[10]等学者分别从各自国家和地区的数据分析研究中验证了生产性服务业在大都市集聚的典型特征。在城镇化与服务业发展方面,江小涓等(2011)[11]、马鹏等(2010)[12]学者在其研究中同样发现城镇化的过程会伴随服务业的发展与集聚,且城镇化水平的提高使得服务业的空间分布更加集聚。在服务业空间差异方面,顾乃华、李江帆(2006)针对服务业技术效率的区域差异进行研究,研究发现中国服务业技术效率地区差异显著并且加剧服务业区域异化形势[13];申玉铭、吴康等(2009)利用文献综述的形式阐述了生产性服务业的空间集聚特征[14];夏杰长(2007[15],2012[16])在其先后对于服务业与税制税改的研究中指出,我国服务业发展存在很明显的空间差异,主要表现在城乡间、沿海与内陆间的异化。

然而,在对服务业发展空间差异研究方面却鲜有深入探究服务业区域差异影响因素在不同服务业水平下对于服务业发展贡献作用的空间特征。本文将在新型城镇化背景下,重新审视城镇化水平与服务业空间分布的关系,依据省级面板数据考察服务业空间异质分布的影响因素,并深入考察各影响因素对于服务业贡献度的空间分布特征。

二、理论分析与研究方法

(一)城镇化水平与服务业空间分布的逻辑基础

本研究首先根据城镇化水平高低来分别阐述地区所处不同城镇化阶段时,服务业空间发展的演进规律,从理论角度分析城镇化促使服务业空间分异的内在机制。

1.城镇化的初级阶段(城镇化水平大致处于30%-50%之间)

此阶段基本可定义为人口城镇化阶段。对于单个城市而言,城市内部产业结构仍由工业制造业主导,服务业发展的水平与质量均明显低于工业制造业,城市内部由于工业制造业规模经济、集聚经济的形成与发展,吸引周边地区的劳动力、资本、知识等要素的跨区域流动,人口密度明显上升,促使城市内部基本的流通商贸服务业、基本的社会服务业的形成与发展。城市中心区开始出现生产性服务业,低端的流通服务业等从城市中心区向外扩散,促成城市内部的分异。

此阶段对于区域而言,由于行政壁垒、政策禀赋等比较优势的存在,区域内部出现工业制造业的中心城市,由于中心城市规模经济、集聚经济对于周边地区要素的吸引,加速了要素在区域内的流动,促使区域内部人口、资源向中心城市集聚,中心城市的落后产能向周边辐射扩散,初步向典型的核心—边缘结构的城市体系演化,即中心城市的产业结构主要为高端工业制造业和服务业,而周边城市呈现工业制造业的水平与质量以及服务业水平的衰减,这就使得每个城市内部的服务业空间分布必然随着城市体系内部空间结构的演化而动态发展。

2.城镇化中级阶段(城镇化水平大致处于50%-70%之间)

对于处于此阶段的单个城市而言,城市内部的产业结构基本实现产业服务化升级,城市服务业逐步取代工业制造业对于城市经济发展的主导地位,城市人口就业结构同样处于服务业升级。服务业劳动生产率大幅提高,大量的劳动力、资源、资本等要素流向城市生产性服务业部门,主要包括房地产、金融业、科学技术服务业以及高端社会服务业,即城镇化水平的提高促成城市服务业内部结构的演变,实现由流通商贸服务业逐渐升级演变为以房地产、金融、科技等为代表的高端服务业。

区域中心城市逐步完成产业结构调整与服务化升级,人口集聚速度明显放缓,产业发展由粗放型向质量型转变,逐步淘汰劳动生产率低的产能并向周边城市扩散,中心城市周围出现明显的圈层结构,圈层结构内部的产业结构主要是由于中心城市的土地成本和租金与周边地区土地成本与租金的经济距离决定,周边城市逐步承接中心城市转移的工业制造业,出现职能分工,带动了城市自身的资源要素流动,加快了周边城市的人口集聚,提升人口密度与空间基尼系数,促成周边城市的流通商贸服务业发展,这一过程就促生了服务业在区域城市体系内部的扩散与动态发展,此为区域内部的服务业空间分异。

3.城镇化高级阶段(城镇化水平大致高于70%)

对于处于城镇化高级阶段的单个城市而言,城市内部产业结构已经趋于成熟,以生产性服务业为代表的服务业发展水平与质量明显高于其他产业,处于绝对主导地位,且由于生产性服务业的规模经济与集聚经济的产生,使得其城市内部土地成本与租金在竞争中处于绝对优势,迫使制造业(甚至是高端制造业)迁出城市中心区域,强化了中产阶段的服务空间分异,城市内部形成稳定的以服务业为主导的核心—边缘结构。

对于区域而言,中心城市的服务业集聚态势趋于稳定,中心城市周边的地区由于自身环境、资源等禀赋的差异性,各自发展与强化自身的职能分工,使得周边地区的产业结构与产业空间分布的差异性逐渐提高,中小城市职能分工格局强化产生的空间异质性推动了中级阶段的圈层结构体系逐步瓦解,开始演化出更为复杂的空间网络结构。此时的区域服务业的空间分布随着区域内部职能分工的发展强化而趋于稳定,基本格局也从中级阶段的分布态逐步瓦解演变为高级阶段的网络态。

(二)影响服务业空间分异的其他因素

1.制造业空间分布

除了城镇化水平对于区域服务业发展有显著的贡献作用外,制造业的发展水平同样对于服务业有着显著的影响关系。顾乃华等(2006)通过文献综述的形式阐述了生产性服务业与制造业的互动关系[17,18];邱灵(2008)指出地区生产性服务业与制造业存在显著的正相关关系[19]。此外,借鉴陈曦,席强敏,李国平(2015)[20]对于制造业的划分与数据处理过程,我们认为可以从劳动密集型、资本密集型和技术密集型这三个细分制造业类别来考察制造业对于区域服务业发展的影响作用机制。

2.经济人口密度

申玉铭等(2007)[2]在对中国服务业空间差异的分析中综合地区的经济与人口因素,构造出了一个市场发育程度指标来研究其与区域服务业发展的影响关系。因此,本文也将引入经济人口密度(esd)指标来反映地区的经济人口密集程度,计算方法为地区GDP密度与人口密度几何平均数。

3.社会联系

交通与通信水平是地区社会联系的主要体现。以往的研究表明,交通基础设施水平、互联网发展水平等的提高都会降低交易成本(运输成本、信息成本等),服务业也不例外。因此,我们通过构造一个社会联系指标(infra)来刻画区域交通通信水平,计算方法为地区人均道路面积、旅客周转量与互联网使用频率的几何平均数。

4.经济开放度

随着经济一体化、全球化的不断深入,地方经济开放水平从很大程度上影响了区域产业布局与发展。根据国际贸易理论,具有比较优势的地区在国际贸易竞争中有显著优势,因而区域经济开放度较高有利于区域服务业优势部门向外部输出服务,促进服务业发展。本研究将进出口商品总值作为代理变量来刻画区域经济开放度。

5.政府规模

我国经济表现为显著的制度特征,因此大量的研究表明,政府规模对于区域经济发展、产业空间分布,包括区域服务业集聚等都有显著的影响作用(汪德华,张再金,白重恩等2007[21])。所以本研究也将政府支出作为政府规模的代理变量纳入分析框架。

(三)模型设定与研究方法

1.模型设定

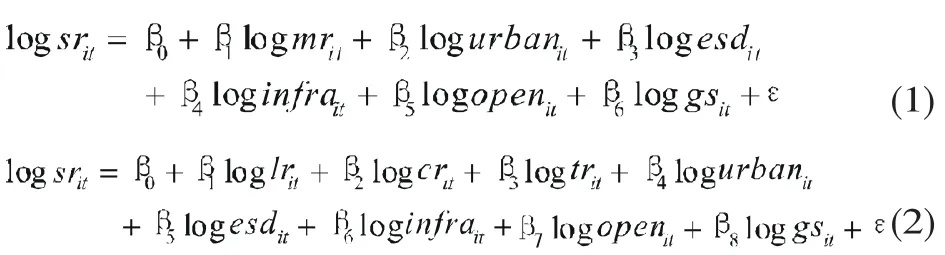

本文以i省t年的服务业产值为因变量,依据内生经济增长中的双对数生产函数构建本研究的模型,公式(1)为制造业总体水平下的服务业生产函数模型,公式(2)为三类细分制造业下服务业生产函数模型。

2.研究方法

(1)空间面板数据计量模型

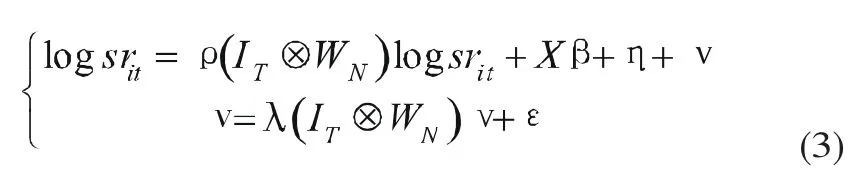

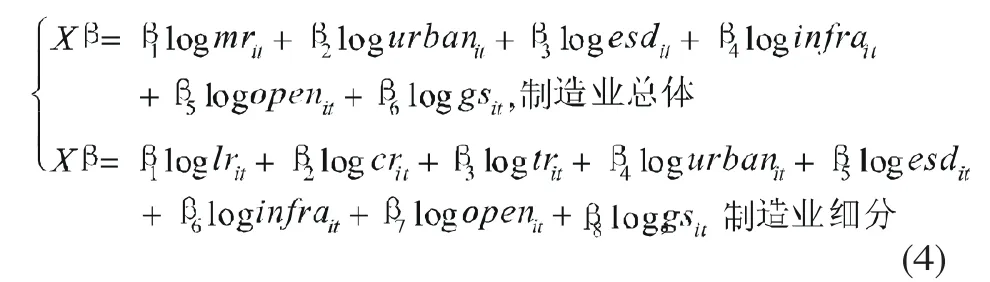

本研究空间面板数据计量模型的一般形式:

式中(以下均使用Xβ代替):

其中:为kronecker乘积,ρ,λ为空间相关系数。当ρ=0时,式(3)即变为SPDEM的一般表达式;当λ=0时,式(3)即变为SPDAR的一般表达式。面板数据的空间计量分析主要应用Matlab软件的空间计量工具箱来实现。

3.面板分位数模型

为了深入分析不同服务业水平下城镇化水平、制造业水平等因素对于服务业的作用机制,因此引入面板分位数模型[22,23]。本研究带有固定效应的面板分位数回归模型,如公式(5)所示:

其中,αi是只与分位数t相关的不受其他控制变量影响的值。本研究的静态固定效应面板分位数回归模型的分析工作将通过R语言软件完成。

三、城镇化与服务业空间关系实证分析

(一)数据来源

本文数据为2001-2011年31个省市自治区的面板数据(不含港澳台),基础数据来源于2002-2012年的《中国统计年鉴》、《中国工业经济年鉴》、《中国人口和就业统计年鉴》。

(二)空间面板数据模型估计与检验

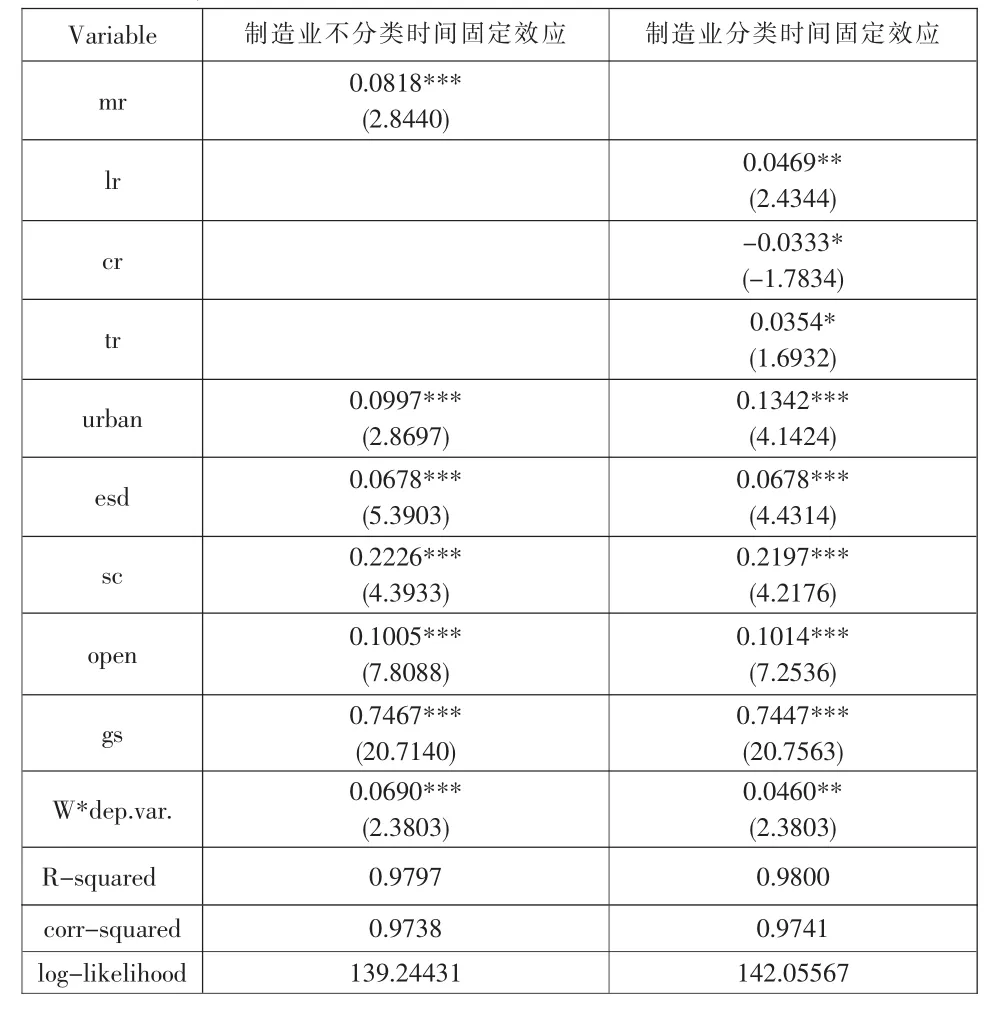

本研究面板数据通过数据平稳检验,且通过模型识别检验分析确定选择固定效应的SAR模型。表1为城镇化与服务业空间分布回归的部分结果。从表中可知:地区制造业水平(弹性系数为0.0818)、劳动密集型制造业(弹性系数为0.0469)、与技术密集型制造业(弹性系数为0.0354)、城镇化水平(弹性系数为0.0997)、经济人口密度(弹性系数为0.0678)、社会联系(弹性系数为0.2226)、经济开放度(弹性系数为0.1005),以及政府规模(弹性系数为0.7467)均对区域服务业水平有正向贡献作用。资本密集型制造业水平对区域服务业的贡献度为负值。表中服务业的空间溢出效应参数W*dep.var.都显著为正,说明中国省级服务业水平在空间上存在正的空间依赖,即我国地区服务业发展存在明显的空间自相关。因此有必要通过面板分位数来进一步确定服务业发展与城镇化水平的地区分布特征。

表1 城镇化与服务业空间分布回归结果

(三)面板分位数分析

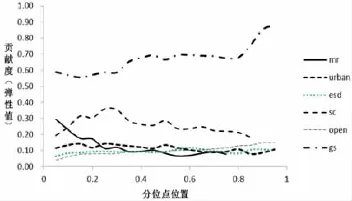

本研究选取服务业的五十个分位点(1:50/50)进行面板分位数回归并绘制出弹性曲线,如图1、图2所示,描述各变量对于服务业发展贡献作用由低服务业水平地区向高服务业水平地区移动的基本变化趋势。整体来说,两个图中的城镇化水平弹性曲线表现出明显的下滑趋势。

图1 不同分位点各影响因素的分布图

图2 不同分位点各影响因素的分布图(制造业分类)

具体分析:第一,在服务业发展较低的地区,城镇化人口的迅速集聚能明显提升地区服务业的发展水平;而当服务业发展到一定高度,逐渐成为主导产业地位时,对人口集聚的需求在减弱,反而对技术与知识的集聚需求在提升,人口城镇化的提高对高端服务业的贡献作用反而减弱。

第二,产业结构发展中,制造业先于服务业发展,集聚劳动力、资本与技术等资源要素。实现城镇化水平的大幅提高,同时也带动流通服务业快速发展;而随着地区制造业逐步被高端服务业取代,向周边扩散转移,制造业水平对服务业的贡献作用明显减弱,总体呈下降趋势。劳动力密集型制造业是人口集聚型制造业,其发展始终与服务业发展密切联系,贡献作用稳定;资本密集型是资本集聚的制造业,与服务业对资本的集聚是相互竞争的关系,呈现出负向稳定的作用;技术密集型制造业的发展必然是技术提升与扩散的过程,在低水平服务业地区,技术密集型制造业的技术提升与扩散并不能有效带动地区服务业的技术革新,当服务业发展水平较高时,对技术扩散的吸收作用逐渐明显,因而总体呈高位正向贡献作用。

第三,经济人口密度的发展是经济与人口的双向发展,从产业结构角度来说,初期经济发展更多依赖人口,后期依赖知识技术创新,二者都是经济人口密度发展的两阶段动因,因此分别对不同阶段服务业表现出稳定正向作用。

第四,从社会联系角度看,地区进出口水平的高低是与地区流通服务业的发展密切相关,整体呈稳定的正相关的。服务业最初的发展对交通、通信等社会联系水平的依赖程度比较高,因此初期服务业发展时社会联系的贡献作用增强,服务业发展到一定水平时,交通、通信等基础设施的贡献作用达到最大,随后由于服务业对于社会联系的依赖程度降低,因此贡献作用下降,整体呈正偏态。

第五,服务业发展水平较低时,政府财政支出对于基础设施、医疗、教育等公共支出的增加会有效提高服务业发展的环境,显著提升服务业发展水平与结构;到一定水平后,这种作用下降,服务业水平与结构继续发展演变;到达高端服务业水平下,政府规模即财政支出更注重,主要体现在对知识技术创新的引导扶持上,此时对服务业发展的贡献作用再次提升,弹性曲线总体呈现两头高中间低平的“盆地型”形态。

四、结论及政策建议

通过上述研究,本文得出以下5点结论:

1.空间计量我国地区服务业发展存在明显的空间自相关。服务业发展具有显著的空间依赖性,服务业空间联系是地区服务业发展的动因之一。

2.地区人口城镇化水平对服务业发展总体呈现下降的正向作用趋势。

3.地区制造业水平整体对服务业发展的贡献作用呈正向下降趋势。劳动力密集型对服务业发展呈稳定的正向贡献作用,资本密集型则呈负向稳定作用,技术密集型则呈现高位正向贡献作用。

4.地区经济人口密度与经济开放度对服务业发展的贡献呈稳定正向作用。

5.政府财政支出对服务业发展的贡献作用呈“盆地型”趋势。

由此,我们对地区服务业空间发展提出如下建议:

首先,在服务业发展水平较低的西部地区,应当加强城市交通、通信等基础设施建设,积极参与国家“八横八纵”建设,加大地方政府财政在基础设施领域的投入,以推动地区间的人口、知识等资源要素的互联互通。在加快人口城镇化的同时,也必须为服务业早期的发展提供良好的软硬件环境基础,助力城市服务业水平与结构的发展演化。

其次,在服务业发展水平较高的东部及东南沿海地区,应当注重加大政府财政在知识技术创新层面的投入,给城市服务业逐步取代制造业成为主导产业提供政策支撑和技术需求,通过大力扶持高新技术产业、高科技制造业、高端服务业的政策设计来直接间接地提高服务业劳动生产率,加快城市内部的产业结构调整与转型升级,为高水平服务业稳定增长提供政策与技术支撑。

再次,在服务业发展水平中等的中部、东北等地区,应当注重加强与东部、东南沿海地区的互联互通,积极响应国家京津冀一体化、长江经济带、“一带一路”等区域战略的实施,积极参与到东部、东南沿海的产业空间布局中去,研究和学习以深汕特别合作区为典型代表的“飞地”区域发展模式,从体制机制层面进行创新,加快地区自身与周边先进发达地区的要素流动(核心是资本要素流动),进而带动服务业水平与结构的大突破。

[1]陆大道,陈明星.关于“国家新型城镇化规划(2014-2020)”编制大背景的几点认识[J].地理学报,2015,(2):179-185.

[2]申玉铭,邱灵,任旺兵等.中国服务业空间差异的影响因素与空间分异特征[J].地理研究,2008,(06):1255-1264.

[3]Illeris S,Philippe J.Introduction:the Role of Services in Regional Economic Growth[J].Service Industries Journal,1993,13(2):3-10.

[4]洪银兴.城市功能意义的城市化及其产业支持[J].经济学家,2003,(2):29-36.

[5]Thompson E C.Producer Services[J].Kentucky Annual Economic Report,2004.19-23.

[6]Gillespie A E,Green A E.The Changing Geography of Producer Services Employment in Britain[J].Regional studies,1987,(5):397-411.

[7]Coffey W J,McRae J J.Service Industries in Regional Development[J].Montreal:Institute for Research on Public Policy,1991.

[8]阎小培,姚一民.广州第三产业发展变化及空间分布特征分析[J].经济地理,1997,(2):41-48.

[9]Dipasquale D,et al.城市经济学与房地产市场[M].经济科学出版社,2002.

[10]马风华,刘俊.我国服务业地区性集聚程度实证研究[J].经济管理,2007,(23):10-13.

[11]江小涓.服务业增长:真实含义,多重影响和发展趋势[J].经济研究,2011,(4):4-14.

[12]马鹏,李文秀,方文超.城市化,集聚效应与第三产业发展[J].财经科学,2010,(8):101-108.

[13]顾乃华,李江帆.中国服务业技术效率区域差异的实证分析[J].经济研究,2006,(1):46-56.

[14]申玉铭,吴康,任旺兵.国内外生产性服务业空间集聚的研究进展[J].地理研究,2009,(6):1494-1507.

[15]夏杰长.我国服务业发展的实证分析与财税政策选择[J].经济与管理研究,2007,(2):16-20.

[16]夏杰长,管永昊.现代服务业营业税改征增值税试点意义及其配套措施[J].中国流通经济,2012,(3):20-24.

[17]顾乃华,毕斗斗,任旺兵.中国转型期生产性服务业发展与制造业竞争力关系研究[J].中国工业经济,2006,(9):14-21.

[18]顾乃华,毕斗斗,任旺兵.生产性服务业与制造业互动发展:文献综述[J].经济学家,2006,(6):35-41.

[19]邱灵,申玉铭,任旺兵.北京生产性服务业与制造业的关联及空间分布[J].地理学报,2008,(12):1299-1310.

[20]陈曦,席强敏,李国平.城镇化水平与制造业空间分布[J].地理科学,2015,(3):259-267.

[21]汪德华,张再金,白重恩.政府规模,法治水平与服务业发展[J].经济研究,2007,(6):51-64.

[22]Koenker R,Hallock K.Quantile Regression:An Introduction[J].Journal of Economic Perspectives,2001,(4):43-56.

[23]陈建宝,丁军军.分位数回归技术综述[J].统计与信息论坛,2008,(3):89-96.

【责任编辑:林莎】

Urbanization Level and the Spatial Distribution of Service Industry

HUANG Da-wei1,2

(1.College of Management,Shenzhen Polytechnic,Shenzhen,Guangdong,518055;2.College of Urban Planning and Management,Shenzhen Graduate School,Harbin Institute of Technology,Shenzhen,Guangdong,518055)

Urbanization level is closely related to the spatial distribution of service industry,especially at provincial level.Study shows China’s service industry at provincial level is significantly space determined.There is a negative correlation between a city’s urbanization level and its service industry.More specifically,in cities where service industry is at lower level,urbanization contributes more to the level of service industry.The contribution of the overall level of manufacturing industry,the level of labor-intensive manufacturing industry,population and economic density,and economic openness demonstrate a steady promotion in cities where their service industry is at different levels.Due to capital competition,labor-intensive manufacturing industry has a negative effect on service industry.Technology-intensive manufacturing industry,however,has a positive effect on service industry.The contribution of social bonds is on the whole positively skewed.The effect of government size curve is basically basin shaped.The ends of the curve show stronger effect.

spatial distribution of service industry;urbanization level;level of local manufacturing industry;social bonds;government size

F 291;F 061.5

A

1000-260X(2016)05-0096-06

2016-07-21

国家社会科学基金资助项目“现代服务业主导新型城镇化研究”(13BJY050);广东省社会科学基金项目“新型城镇化背景下珠三角城市群产业空间优化与协调发展研究”(GD14YJ08)

黄大为,深圳职业技术学院教师,哈尔滨工业大学深圳研究生院城市规划与管理学院博士生,从事产业经济和新型城镇化研究。