基于计划行为理论的护理干预对初产妇母乳喂养的影响

侯燕文,万宏伟,沈 莹,陈 燕

(1.同济大学附属第一妇婴保健院,上海 200040;

2.复旦大学附属肿瘤医院质子重离子中心,上海 201315)

基于计划行为理论的护理干预对初产妇母乳喂养的影响

侯燕文1,万宏伟2,沈 莹1,陈 燕1

(1.同济大学附属第一妇婴保健院,上海 200040;

2.复旦大学附属肿瘤医院质子重离子中心,上海 201315)

目的 探讨基于计划行为理论的护理干预措施对产妇纯母乳喂养行为的影响。方法 选取2013年10月—2014年6月于同济大学附属第一妇婴保健院分娩的初产妇352例,随机分为观察组180例及对照组172例。对照组予以常规为围产期护理,观察组在此基础上,制定基于计划行为理论的母乳喂养干预方案,包括开设微信群、加强个体化宣教指导、增加电话随访等措施;分别于产妇产后3 d、产后6周及产后4个月通过当场发放问卷及电话随访等方式了解其纯母乳喂养情况。结果 两组产妇产后3 d、6周及4个月的母乳喂养情况均存在差异(P<0.01),且两组产妇干预前后纯母乳喂养率变化程度不同。结论 基于计划行为理论的护理干预对可有效提高初产妇的纯母乳喂养率。

母乳喂养;计划行为理论;初产妇;产后返岗;护理

母乳喂养的重要性众所周知,然而纯母乳喂养的理念并没有深植于国内产后妈妈心中。同时,国内较多研究显示,即使母乳充足,产后4个月返回工作岗位是产妇放弃或终止纯母乳喂养的重要原因[1-2]。为了将纯母乳喂养的理念灌输给产妇,同时帮助其提高产后返岗工作后的纯母乳喂养行为,通过查阅文献,以计划行为理论为指导框架,制定出相关干预措施并运用于实践,取得了良好效果,现将结果报道如下。

1 对象与方法

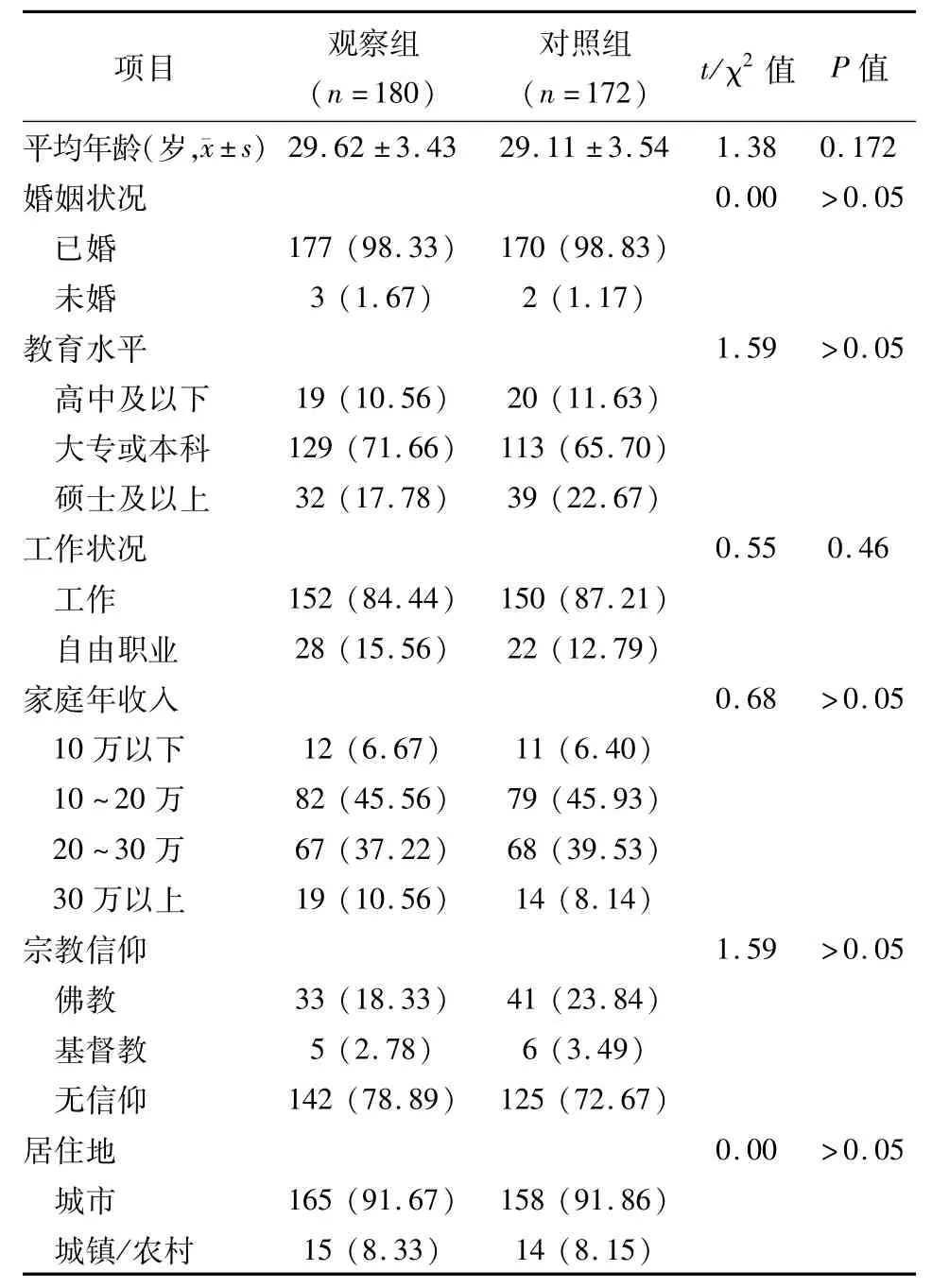

1.1 对象 采用方便抽样法,选择2013年10月—2014年6月于同济大学附属第一妇婴保健院分娩的初产妇为受试对象,随访至产后4个月。纳入标准:年龄≥20岁;孕周满37周;无精神疾患;已婚与丈夫同住;在研究期间居住在上海地区;自愿参加本研究的初产妇。排除标准:产妇或新生儿因特殊原因影响母乳喂养实施者(多胎、高危妊娠、新生儿有先天性疾病等);产妇不能接受电话随访者;参加其他研究的产妇。样本含量以假设观察组产后6个月母乳喂养率为50%,对照组母乳喂养率为30%,假设失访率20%,根据α=0.05,β=0.8,计算得样本量为352例。将352例产妇随机分为观察组180例、对照组172例,两组产妇一般资料比较,差异无统计学意义,详见表1。

表1 两组产妇一般资料比较n(%)

1.2 方法

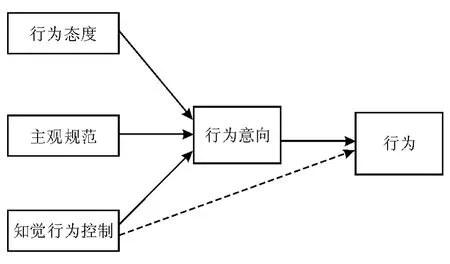

1.2.1 理论框架 基于计划行为理论[3](theory of planned behavior,TPB)设计研究。该理论框架包含五个要素:态度、主观规范(即重要他人支持)、知觉行为控制(即自我效能或自信心)、行为意向及行为[4]。该理论认为态度、重要他人支持、知觉行为控制三者愈正向,其行为意向愈正向,就愈易促成其行为的产生[5]。理论框架见图1。

图1 计划行为理论框架图

1.2.2 研究设计 采用类实验性研究,观察组:采用基于TPB理论的母乳喂养护理干预;对照组:采用标准护理干预。

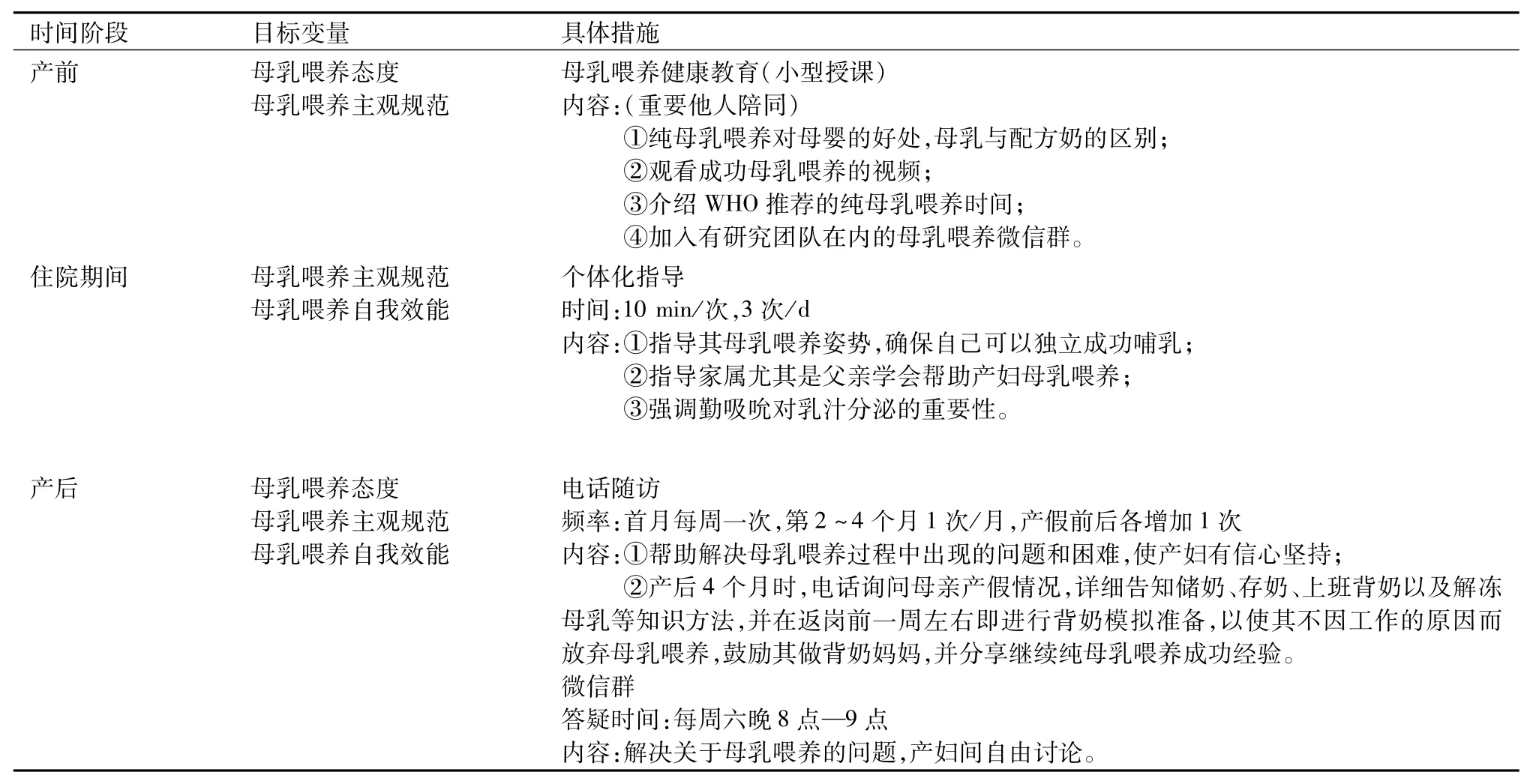

1.2.3 干预措施 根据Ajzen的计划行为理论,母乳喂养是一种行为,而行为由行为意向决定;同时,行为态度、主观规范和知觉行为控制又影响着行为意向。基于此,形成母乳喂养的计划行为理论框架,见图2。经过文献回顾与专家探讨,基于母乳喂养的计划行为理论框架制定干预方案。对照组采用标准常规护理;干预组在此基础上,通过开设微信群、加强个体化宣教指导、增加电话随访等措施,通过改变产妇母乳喂养的态度和意向,进而影响其行为。具体干预方案见表2。

图2 母乳喂养研究理论框架图

表2 基于计划行为理论的母乳喂养干预方案

1.2.4 观察指标及调查工具 自行编制调查问卷,包括一般资料及纯母乳喂养情况两部分。一般资料内容包括:产妇的年龄、教育、婚姻、职业、经济状况等;纯母乳喂养情况以单条目了解产妇纯母乳喂养情况,设“是”、“否”两个选项。问卷调查分别于产妇产后3 d、产后6周和产后4个月时进行。产后3 d多数产妇处于住院期间或出院当天,产后6周常规进行门诊产检随访,这两个时间点均由有研究人员当场发放并收回问卷,均发放问卷352份,收回有效问卷352份,有效回收率100%。产后4个月时则通过电话随访了解纯母乳喂养情况,352例产妇均成功随访,无退出及失访情况发生。

1.2.5 统计学方法 双人核对整理输入问卷内容,采用SPSS软件进行分析。计数资料用频数、构成比进行描述。分别采用卡方检验比较3个不同时间点两组产妇的纯母乳喂养率;采用重复测量方差分析测量纯母乳喂养时间以及干预的交互作用等。

2 结果

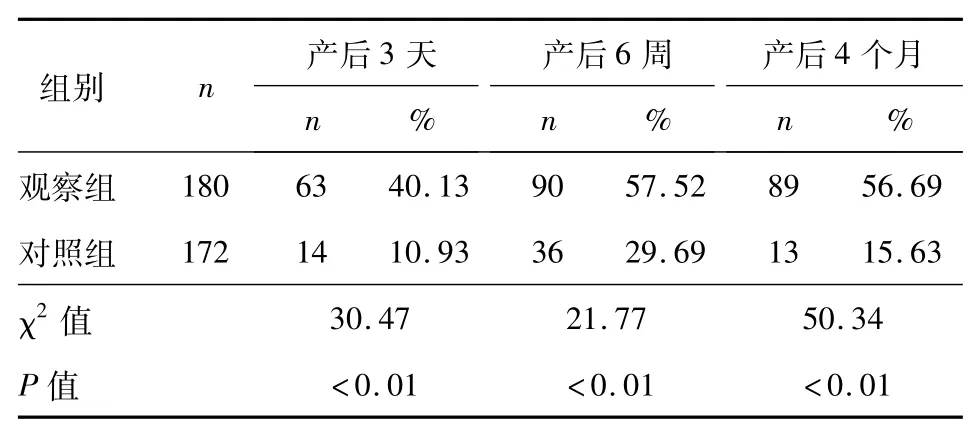

两组产妇不同时间点纯母乳喂养率比较 见表3。

表3 两组产妇不同时间点纯母乳喂养率比较

3 讨论

3.1 产后纯母乳喂养状况比较 结果显示,两组产妇产后3天、6周及4个月的纯母乳喂养率均存在显著差异(P<0.01)。且干预因素与时间之间存在交互作用,即两组产妇干预前后纯母乳喂养率变化程度不同。分析3个时间点的数据趋势可见,两组产妇纯母乳喂养率均在产后第3天最低、产后6周最高,到产后4个月又有所减少,而对照组减少更甚。该结果与有关文献报道一致[6-7]。分析可能原因,产后最初3天内,初为人母的产妇对母乳喂养的技能掌握不足,且对自身产奶情况及婴儿的需求判断不足,加之分娩时的损伤、伤口疼痛等原因,往往会想当然地认为自己产奶少、宝宝不够吃而添加配方奶。产后6周时,随着产妇对母亲角色的逐渐适应及身体的日渐恢复,母乳喂养成为其首要任务,并愿意通过各种方法调整饮食以增加产奶量[8]。产后4个月时,多数职场女性又将面临产后返岗阶段,挤奶贮奶的不便、工作的压力等都可能对母乳喂养率产生影响。

3.2 基于计划行为理论的围产期护理干预对于改善纯母乳喂养率的意义 根据计划行为理论,行为意向可直接影响个体行为,且个体所知觉的对于行为的控制能力也直接和间接影响着最终的行为。基于此,护理干预方案及实施过程中,通过加强宣教强化产妇对于母乳喂养的正确态度;通过个体化指导,让产妇掌握正确的喂养姿势及喂养知识,鼓励家属参与及支持,以增强产妇母乳喂养的信心。干预过程中,还通过微信平台、电话随访等方式,及时了解和解答产妇母乳喂养方面遇到的相关问题,给予其持续的支持与鼓励。在一些关键阶段,特别是容易放弃纯母乳喂养的返岗前阶段等,主动提供继续纯母乳喂养的知识和方法,并结合现实案例,以坚定其坚持纯母乳喂养的态度和信心。整个干预方案中,通过形式多样的健康教育,帮助产妇建立母乳喂养的正确态度、鼓励重要他人的支持和参与、加强母乳喂养的知识和技能等,进而增强了母乳喂养的自信心、对产妇产生正向影响。

4 小结

基于计划行为理论框架的母乳喂养干预可以从心理行为学等方面全方位地给予产妇相关支持,而非以往根据经验来给予产妇各种护理干预。同时,研究提示,母乳喂养的关键节点即容易放弃母乳喂养的薄弱环节应成为母乳喂养干预的重点。

[1]黄璐娇,李鸣,芮溧,等.我国西南地区6—24月龄婴幼儿母乳喂养行为及城乡差异[J].中华围产医学杂志,2013,16(7):410-415.

[2]黄会堂,梁辉,胡健伟,等.中国5个地区母乳喂养现状及影响因素研究[J].苏州大学学报(医学版),2012,32(4):454-458.

[3]Ajzen I.From intentions to actions:a theory of planned behavior[M].Berlin and New York:Springer Verlag,1985:11-39.

[4]Fishbein M,Belief AI.Attitude,Intention,and Behavior:An Introduction toTheoryandResearch[M].MA:Addison-Wesley,1975.

[5]王静,杨屹,傅灵菲,等.计划行为理论概述[J].健康教育与健康促进,2011,6(4):290-291,301.

[6]李梦月,殷刚柱.婴儿期母乳喂养的研究进展[J].中国医药指南,2014,(4):49-50.

[7]Chuang CH,Chang PJ,Chen YC,et al.Maternal return to work and breastfeeding:a population-based cohort study[J].Int J Nurs Stud,2010,47(4):461-474.

[8]朱毓,万宏伟,侯燕文,等.计划行为理论在初产妇早期母乳喂养干预中的应用[J].护理研究,2015,29(7B):2478-2480.

R473.71

A

1009-8399(2016)05-0041-03

2015-12-25

侯燕文(1966—),女,副主任护师,本科,主要从事护理管理。

万宏伟(1967—),女,主任护师,博士,主要从事临床护理管理。

上海市科学技术委员会长三角项目(课题编号:14495810900)。