三线企业的搬迁对随迁子女入学教育的影响

——以重庆为例

文/王 毅 Wang Yi

三线企业的搬迁对随迁子女入学教育的影响

——以重庆为例

文/王 毅 Wang Yi

The Educational Problems of the Along-with Children of Third Line Enterprises in Chongqing

随着三线企业的搬迁,大批职工子女内迁重庆。因资金、校舍、设备、教师编制等条件所限,大多数三线企业无法解决其随迁子女的入学教育问题。重庆市委与重庆市教育局通过扩大班级学额挖公办学校的潜力、积极发动三线企业筹办职工子弟学校、鼓励三线企业委托其附近有条件的学校代办职工子弟班等方式灵活解决了三线企业随迁子女的入学教育问题。

三线企业;随迁子女;教育;重庆

一、重庆地区三线企业的搬迁

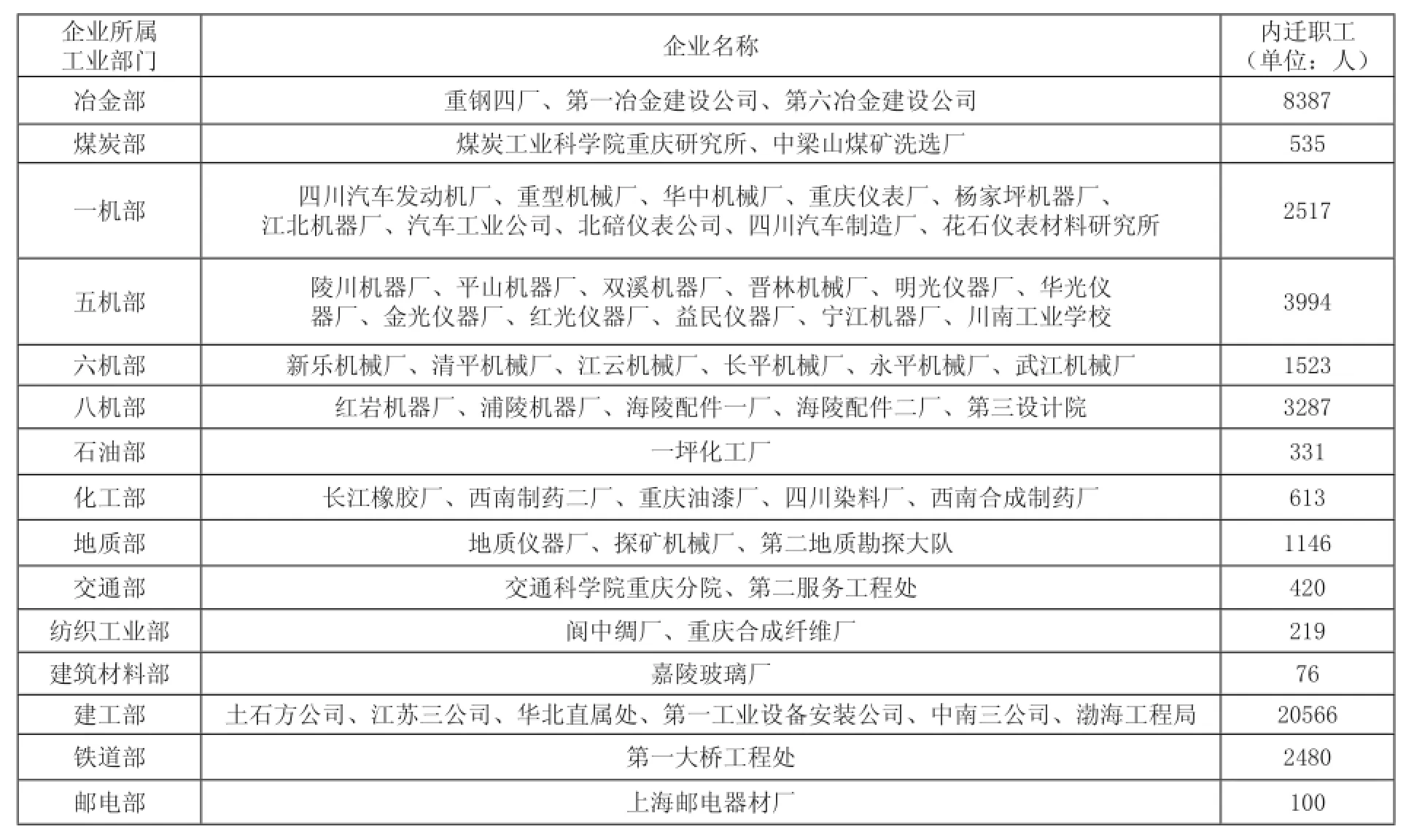

重要的战略地位、优越的自然条件及较强的工业基础使重庆成为三线建设的重点区域。重庆地区三线企业的搬迁工作始于1964年下半年,先搬迁少数工厂作试点。从1965年开始进行大规模地搬迁,其中1965—1966年成为三线企业搬迁的高潮。随着东部及沿海大量工矿企业的西迁,大批职工从一、二线地区纷纷内迁重庆。1964—1966年先后从北京、上海、辽宁、广东等12个省市内迁重庆的三线企业及其随迁人口的统计数据看如下表所示:

1964-1966年内迁重庆的三线企业及其人口统计表

从上表可以看出,从1964年到1966年,在涉及中央15个部的59个三线企业里,内迁职工总数达46194人。其中,建工部的内迁职工最多,其次是冶金部、五机部、八机部及铁道部,邮电部、建筑材料部、纺织部的内迁职工相对最少。由于建工部、铁道部及地质部的内迁职工,只参与企业的设计与基建,不参与后期的产品生产,并在企业基建结束后全部迁出,不在重庆长期居住。由此可见,在三线建设的高潮期,定居重庆的内迁职工主要集中在冶金部、五机部、八机部等重工业部门。据不完全统计,三线建设时期重庆前后政策性人口迁移约达 50 万人。[1]这批政策性移民对重庆地区经济、社会及文化的发展产生了重大影响。

二、三线企业随迁子女入学教育问题及解决对策

影响人口迁移的因素很多,其中政治是三线建设时期重庆人口迁移的主要影响因素。这批政治性人口移民带来了一系列问题,其中子女入学教育问题表现的较为突出,且受到内迁职工的普遍重视。根据三线企业人口内迁政策:“高中学生,原则上不随父母迁来,确有高中生迁来则由教育部解决其入学教育问题,初中生和小学生的入学教育由企业自办初中和小学来解决。”[2](p30)可见,三线企业的随迁子女主要集中在小学和初中。由于随迁子女较多,加之,受经费、校舍、教师编制所限,多数三线企业在自办初中与小学上遇到了困难。为此,重庆市教育局根据四川省机械厅和重庆市委的指示,采取多种措施基本上解决了1965—1966年重庆地区三线企业随迁子女的入学教育问题。

(一)扩大每班学额挖公办学校的潜力

当时重庆公办学校的教室能容纳的学生一般是50人。重庆市教育局为了解决三线企业随迁子女的入学教育问题,扩大了公办学校的班级学额,使每班的学生达到58人至60人。与此同时,调整个别学校的班次,在调整过程中对随迁子女给予适当照顾。通过这种方式,共安排1660(1248名小学生,412名中学生)人,[2](p32)占1965年9月到1966年2月三线企业随迁子女总人数的51.3%,解决了一半以上随迁子女的入学教育问题。

(二)发动三线企业办职工子弟学校

重庆市教育局按照市委指示,根据社会分工原则,积极发动三线企业自行筹办职工子弟学校。具体而言,有能力单独建校的企业就单独办职工子弟学校。无法单独办学的企业,可以联合几个企业共同筹办职工子弟学校。其中,校舍、经费、设备和人员编制,由三线企业自行解决。教师由三线企业在其职工和家属中挑选,若找不到合适者,则由教育部门协助解决。教育局负责行政业务的管理工作。通过此方式,共有1322(1224名小学生,98名中学生)人的入学教育问题得以解决,[2](p32)占1965年9月到1966年2月三线企业随迁子女总人数的40.9%。发动三线企业自办职工子弟学校,既缓和了公办学校容纳不了的矛盾,又方便了职工子女就近上学。

(三)鼓励三线企业委托其附近学校代办职工子弟班

针对因资金、设备、校舍、教师编制等条件所限,无法筹办职工子弟学校的三线企业,重庆市教育局鼓励其委托附近有条件的学校代办职工子弟班,其中,所需资金与教师编制由三线企业解决。在重庆市委和重庆市教育局的鼓励下,部分三线企业通过这种方式解决了其随迁子女的入学教育问题。通过委托附近学校代办职工子弟班,共有252(187名小学生,65名中学生)人的入学教育问题得以解决,[2](p32)占1965年9月到1966年2月三线企业随迁子女总人数的7.8%。

重庆市教育局在解决三线企业随迁子女入学教育问题上所遇到的困难主要表现在以下几个方面:首先,部分三线企业有条件却不愿自办学校。其次,个别企业的领导干部,指定自己的子女一定要读某所重点中学或小学,不考虑客观因素,不接受统一安排。[2](p32)最后,虽然1965—1966年是重庆三线企业搬迁的高潮,随迁子女也最多,但1966年之后还会有部分企业要内迁,况且,三线企业的名单及其随迁人数经常变化,重庆市教育局无法预料经后还会有多少随迁子女。重庆市教育局根据市委的指示和实际情况,通过多次协商使不愿自办学校的三线企业改变其办学意愿,通过思想教育解决企业领导干部的特殊化问题使其服从统一安排,克服重重困难,解决了一批又一批三线企业随迁子女的入学教育问题。

三、余论

三线建设时期随着政策性移民的到来,大批随迁子女纷纷迁入重庆。原本规定由三线企业自办学校解决其随迁子女的入学教育问题,但因资金、设备、校舍及教师编制所限,大多数三线企业无法自办学校。针对这种情况,重庆市委与重庆市教育局从实际情况出发,通过扩大班级学额挖公办学校的潜力、发动三线企业办职工子弟学校、鼓励三线企业委托其附近学校代办职工子弟班等方式,基本上灵活解决了三线企业随迁子女的入学教育问题,使内迁职工没有了后顾之忧,从而促进了三线企业的内部稳定与发展。从社会学的角度来看,这种解决对策有助于随迁子女的教育融入和社会融入。从教育公平的角度来看,这种解决对策有助于实现随迁子女教育机会的均等,体现社会公平和教育公平。具体而言,随迁子女在重庆接受完义务教育,在升入高中读书、接受职业教育或高中结束后的大学报名资格等方面能够享有同重庆本地学生一样的待遇。从经济学的角度来看,随迁子女作为下一代的重要人力资源,其入学教育问题的解决,有助于其将来发展成为重庆经济发展和劳动力市场发展中的优秀人力资源,从而会对重庆经济发展产生重要影响。

(责任编辑:无尽藏)

[1] 何瑛,邓晓.重庆三峡库区"三线建设"时期的移民及文化研究[J].三峡大学学报(人文社科版),2012,(3).

[2] 教育工作简报(第四号)[B].重庆市档案馆藏,档案号:1102-429.

K27

A

1005-9652(2016)04-0183-03

王 毅(1987—),女,甘肃环县人,四川外国语大学讲师,博士。