新中国成立后毛泽东自我评价四则

◎戚义明

新中国成立后毛泽东自我评价四则

◎戚义明

作为改变中国人民命运的一代伟人,毛泽东如何评价自己和自己的著作,是一个有趣而耐人寻味的话题。这里,笔者挑选了新中国成立后毛泽东对自己和自己著作的评价四则,以飨读者。

★ 《毛选》四卷是“血的著作”,“是群众教给我们的”

1964年3月24日,毛泽东同薄一波、李先念、谭震林等谈话。在谈到全国正在掀起一个学习毛主席著作的热潮时,他说:“那都是以前的著作了。现在也很想写一些东西,但是老了,精神不够了。《毛选》,什么是我的?这是血的著作。《毛选》里的这些东西,是群众教给我们的,是付出了流血牺牲的代价的。”

所谓“血的著作”,即是说,《毛泽东选集》是斗争的产物,是被逼出来的。新中国成立后,毛泽东在同外宾谈话时多次说,自己原来是个小学教员,只是因为形势的变化和责任感使然,被逼上革命道路的。面对强大残酷的敌人,要取得革命胜利,就逼迫着我们要制定正确的方针政策,形成正确的理论。在此过程中要流血牺牲,因而是“血的著作”。

所谓“是群众教给我们的”,即是说,《毛泽东选集》不是凭空产生的,是人民革命战争实践的经验总结,是在不断学习特别是不断向群众学习的过程中形成的。新中国成立后,毛泽东多次说过,自己并没有什么伟大,不过是从群众那里学了点东西。

在其他谈话中,毛泽东也多次表达过上述两层意思。

1962年9月29日,毛泽东会见锡兰(今斯里兰卡)驻中国大使佩雷拉。当佩雷拉说,他学生时代就读过毛主席的著作,并通读了《毛泽东选集》第四卷时,毛泽东在回顾了中国近代历史的进程后说:“我们经过了28年的斗争,其中22年是武装斗争。当中也经历过好几次失败,几起几落。我写的文章就是反映这几十年斗争的过程,是人民革命斗争的产物,不是凭自己的脑子空想出来的。先要有人民的革命斗争,然后反映在我们这些人的脑子里。既然有人民革命斗争,就产生要采取什么政策、策略、理论、战略战术的问题,栽了跟头,遭到失败,受过压迫,这才懂得并能够写出些东西来。”

1963年9月9日,毛泽东在会见新西兰共产党全国委员会主席威廉斯时说:“我认识中国经过很长的时间,走过很长的道路,有胜利,也有失败。”“我向马克思学习,向列宁、斯大林学习,向敌人学习,最重要的是向群众学习。”

1964年5月17日,毛泽东会见意大利东方出版社代表团和奥地利马克思列宁主义者刊物《红旗》代表团,谈到打仗问题时说:“我打了25年仗。由于偶然性,我没有被敌人打死。在1927年以前,我是没有准备打仗的。在城市中工作的人,知识分子,留恋城市,舍不得离开城市跑到乡村中去,包括我自己也是这样。人们说我怎么英明,那是假的,是帝国主义和蒋介石使我在城市中存在不下去。他们用恐怖的杀人办法,逼得我和许多同志向敌人学习,蒋介石可以拿枪杀伤我们,我们也可以拿枪杀伤他们。我讲一点经验。解决土地问题,调查农村阶级情况和国家情况,提出完整的土地纲领,对我来说,前后经过10年时间,最后是在战争中、在农民中学会的。”

毛泽东说《毛选》不是“我的”,也包含着《毛泽东选集》是集体智慧结晶的意思,这其中当然也凝结着无数先烈“流血牺牲的代价”。1962年12月3日,毛泽东会见巴西客人拉格尔·柯索伊夫人和阿马里利奥。当阿马里利奥谈到毛泽东的著作在巴西很受欢迎,毛泽东写的诗也很受欢迎时,毛泽东说:《毛泽东选集》第四卷,“这是1946年到1949年的革命的不完整的记录,只是一个轮廓。要完全的记录那就多了,我们的报上有许多文章,别的同志也发表了不少的言论”。当拉格尔谈到相信巴西革命最后会胜利时,毛泽东说:“不是这些人胜利,就是那些人胜利。比如在我们中国,我们这些人留下来了,这只是偶然留下来没有被打死的。总有人会取得胜利,这是必然的。至于什么人领导,是张三还是李四,是带有偶然性的。”可见,革命胜利了,但毛泽东并没有忘记已经牺牲的先烈们,他认为,《毛泽东选集》不只属于他毛泽东自己,更属于那些为革命流血牺牲的人们。

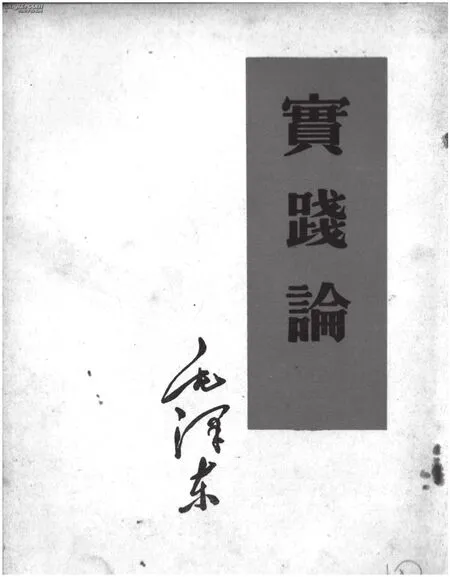

1937年7月,毛泽东撰写的《实践论》

★ 我“对已发表过的东西,完全满意的很少”,“只有一篇好的”

毛泽东不仅是一位政治大家,也是文章大家。那么,对于自己的作品,毛泽东究竟是怎样看待的呢?

1965年1月23日,毛泽东主持召开中共中央政治局常委扩大会议,听取余秋里汇报计划工作革命问题和长期计划的一些设想。当余秋里汇报到要活学活用毛主席著作时,毛泽东说:“我的那些东西还有用?那些是历史资料了,只能参考参考。”“我只有一篇好的——《实践论》,还有点用。”1968年8月13日,他在会见由中央政治局委员贝契和迪尼组成的意大利共产党(马列)代表团时还说道:“我没有什么著作,只是些历史事实的记录。”

毛泽东在新中国成立之前的著作,反映了中国革命的历史进程,从这个角度看,“历史资料”“历史事实的记录”的说法,倒也实事求是。但这里,毛泽东主要是想说明自己的著作在现在看来是没多大用了,这当然是自谦之词。

那么在之前的这些著作中,有没有毛泽东现在还能看上眼的呢?有,那就是《实践论》“还有点用”。1956年3月14日,毛泽东在会见越南劳动党中央总书记长征、印度尼西亚共产党中央总书记艾地时还说过:“对已发表过的东西,完全满意的很少。如《实践论》就是比较满意的,《矛盾论》就并不很满意。”可见他对这两篇著作的重视。

1959年5月15日,毛泽东会见智利政界人士。当客人谈到他们当中有教哲学的大学教授时,他说:“我也喜欢哲学,但我是学哲学的学生。”1961年12月5日,他在杭州会见委内瑞拉加拉加斯市议会代表团。当代表团团长、加拉加斯市议会副议长谈到他家里挂了马克思、列宁、斯大林和毛泽东等人的画像时,毛泽东说:“我的画像不值得挂。马克思写过《资本论》,恩格斯写过《反杜林论》,列宁写过《谈谈辩证法问题》,他们的画像是应该挂的。像《资本论》《反杜林论》这样的作品我没有写出来,理论研究很差。人老了,也不知道是否还能写出些什么东西来。”

恩格斯的《反杜林论》是哲学著作,《资本论》虽不是哲学著作,但其中蕴含的哲学思想和逻辑结构,令人叹为观止。毛泽东对这两部著作的欣赏,很明显反映出他对哲学的偏爱,这也就能够理解,在《毛选》四卷中,他为何独独偏爱《实践论》和《矛盾论》了。

毛泽东是一个从“此岸”思考“彼岸”的人,他不仅是一个政治家和革命家,也是一个思想者和哲人。在这样的人眼中,一般性的、应用性的研究和著作都是等而下之的,真正的创造性体现在根本的哲学理论上。

顺着这样的思路,新中国成立后的著作,就更不会入毛泽东的法眼了。

1964年6月8日,在中共中央政治局常委扩大会议上,当康生提到出版《毛泽东选集》第二版时,毛泽东说:“现在学这些东西,我很惭愧,那些都是古董了,应当把现在新的东西写进去。”当陶铸、李雪峰提出要出版《毛泽东选集》第五卷时,毛泽东说:“那没有东西嘛!”一句“没有东西”,鲜明地反映出他对自己新中国成立后著作的态度。

1966年3月18日,在中共中央政治局常委扩大会议上,当谈到编辑《毛选》第五卷、第六卷时,毛泽东说:“我也没有写什么,不如第四卷。”1969年5月26日,他主持召开中共中央政治局常委会议,听取中央军委办事组的工作汇报。谈到编辑出版《毛泽东选集》第五卷、第六卷时,他说:“我兴趣不大,我也不看。”这些倒也不完全是自谦之说,某种程度上反映了毛泽东的真实想法。对于他这样的思想者来说,一般性的东西确实引起不了他在思想上的兴奋。

然而,毛泽东毕竟是一位政治家,如果事涉政治,那就另当别论了。1965年11月15日,毛泽东在停靠蚌埠的专列上同安徽省委负责同志谈话,当安徽省委负责同志汇报到“四清”运动中,运用主席著作很能解决问题,思想就通了时,毛泽东让人拿出一本《毛主席语录》给大家看,并说:“这本书共有33章,够了,比孔夫子的著作还多,老子的文章也只有5000字,还没有这个本子这么多。这个本子不错。”李葆华等说:群众很欢迎这本书,最好一个生产队发一本,我们已向中央办公厅提出这个要求,这次在中央工作会议上也提了。毛泽东说:“好嘛,向中央办公厅要,提不通,到下次中央工作会议上再提。”《毛主席语录》虽然是摘录式,但都是毛泽东的原话原著。这一次,毛泽东对自己的著作发行持肯定态度了。

毛泽东一生读了许多文史哲经书籍,写了大量批语,提出精辟独到的见解。这是他写的部分批语

★ “我算贤人,是圣人的学生”

1971年11月20日,毛泽东接见来京参加武汉地区座谈会的武汉军区和湖北省党、政负责人曾思玉、王六生、刘建勋等。在谈到个人崇拜问题时,毛泽东说:“我劝同志们看看鲁迅的杂文。鲁迅是中国的第一个圣人。中国第一个圣人不是孔夫子,也不是我。我算贤人,是圣人的学生。”

圣人,贤人,都是中国传统文化中的概念。所谓圣人,大抵是才德兼备、止于至善之人。圣人的意义不仅在当下,更在于千秋万代,是有限空间中的无限存在。中国古代有立功、立德、立言之说,被称之为圣人的,可能现实中并没有建立多大的功业。但是,他们必定有立德、立言之举,而且不是一般的立德立言,必定是开风气之先的,或只开风气不为先的。因为圣人追求的是终极的东西,是为天地立心、为生民立命、为万世开太平的人。

毛泽东崇拜圣人,这更加验证了上面所说的,毛泽东是一个从“此岸”思考“彼岸”的人。作为政治家,毛泽东建立了名垂青史的卓越功勋;但是作为思想者,毛泽东更看重超越当前的长远精神存在。

青年时代的毛泽东,曾经在《讲堂录》中将人分为办事之人、传教之人、办事而兼传教之人3种,并认同“帝王一代帝王,圣贤百代帝王”的说法。在他看来,圣贤是传教之人;帝王、王侯将相则是办事之人,说得不好听一点,是在思想上为圣贤“打工”的。而他自己的人格追求和榜样,则是办事而兼传教之人,就是不仅有当下的功业,也有长远的精神思想。

1970年12月18日,毛泽东会见斯诺。在谈到个人崇拜问题,谈到“文革”后对他本人“四个伟大”(伟大导师,伟大领袖,伟大统帅,伟大舵手)的称谓时,毛泽东说:“什么‘四个伟大’,‘Great Teacher,Great Leader,Great Supreme Commander,Great Helmsman’,讨嫌!总有一天要统统去掉,只剩下一个Teacher,就是教员。因为我历来是当教员的,现在还是当教员。其他的一概辞去。”对“教员”“导师”称谓的看重,再次表明了他超越尘世功名、纵横历史长河的精神追求。

毛泽东崇拜圣人,但他并不认为自己是圣人,而只认为自己是贤人。所谓贤人,就是圣人的学生,孔子作为圣人,其门下有七十二贤人。

值得说道说道的是,毛泽东认为,中国的第一圣人并不是孔子,而是鲁迅。在千年的封建社会,孔子一直被尊称为第一等的圣人,为什么毛泽东偏偏认为鲁迅是第一圣人呢?这就涉及到毛泽东对鲁迅的评价和看法。

延安时期,毛泽东就将鲁迅视为“中国文化革命的主将”,视为“空前的民族英雄”,视为无产阶级文艺队伍的“总司令”,给予其很高的评价。1949年12月,在苏联访问的毛泽东在同工作人员谈话时说:“我就是爱读鲁迅的书,鲁迅的心和我们是息息相通的。我在延安,夜晚读鲁迅的书,常常忘记了睡觉。”

一句“息息相通”点明了毛泽东推崇鲁迅的缘由。孔子是圣人,但那是封建文化的圣人。而鲁迅,则是中国新文化运动的旗帜,是无产阶级文化的圣人,对于我们共产党人来说,“鲁迅的心和我们是息息相通的”,自然被毛泽东视为超越孔子的第一等圣人了。

新中国成立后,毛泽东多次提倡领导干部读点鲁迅,特别是读鲁迅的杂文。他认为,鲁迅的文章对中国国民性的把握和刻画,很具深刻性和革命性,同时鲁迅既解剖别人,又无情地解剖自己,并且解剖自己严过解剖别人,这一精神也是值得共产党员学习的。

还值得一提的是,1966年7月8日,毛泽东在写给江青的那封令后人反复揣摩研究的信中,也提到了鲁迅。他说:“晋朝人阮籍反对刘邦,他从洛阳走到成皋,叹道:世无英雄,遂使竖子成名。鲁迅也曾对于他的杂文说过同样的话。我跟鲁迅的心是相通的。我喜欢他那样坦率。他说,解剖自己,往往严于解剖别人。在跌了几跤之后,我亦往往如此。”

此时,“文化大革命”刚刚发动,毛泽东的内心一定不平静。“文化大革命”发动了,但是,自己的这一决策正确吗?他内心似乎并不十分肯定。此时的他想起鲁迅,想起那个他心目中的圣人,想起那个与他“心是相通”的人,该有怎样跨越时空的精神对话呢?

★ “我已衰落得多了,如之何”;“‘万寿无疆’,天大的唯心主义”

1956年9月13日,毛泽东在中共七届七中全会第三次会议上,谈到中央领导机构的设立问题时说:“我说我们这些人,包括我一个,总司令一个,少奇同志半个(不包括恩来同志、陈云同志跟小平同志,他们是少壮派),就是做跑龙套工作的。我们不能登台演主角,没有那个资格了,只能维持维持,帮助帮助,起这么一个作用。你们不要以为我现在在打退堂鼓,不干事了,的确是身体、年龄、精力各方面都不如别人了。”

此时,毛泽东年逾花甲,已感觉自己在“身体、年龄、经历各方面都不如别人了”,所以他提出在适当的时候要辞去主席之职。

进入60年代后,古稀之年的毛泽东,谈衰老、死亡之类的话题就更多了。

1963年11月2日,他在会见尼泊尔王国全国评议会代表团全体成员时,谈到我国工业发展面貌几十年后会起变化后说:“那时我已去见上帝了,我只有一个五年计划,再多就没有意思了,干不了什么工作。”12月12日他在会见秘鲁共产党左派代表何塞·索托马约一行时,又说:“我年纪大了,能做点工作,看看同志们,就是幸福。雷声大,雨点小,有名无实不好,我不喜欢做一个这样的人。”

人生七十古来稀,1963年恰逢毛泽东的古稀之年。他上述这些话,反映了他对生命和人生价值的看法。他认为,人活着如果干不了什么工作,就“没有意思”,人生就没多大价值了。

1966年,毛泽东73岁。这年1月29日,他在给周世钊的复信中说:“数接惠书及所附大作诗词数十首,均已收读,极为高兴。”“看来你的兴趣尚浓,我已衰落得多了,如之何,如之何?”周世钊比毛泽东小4岁,看到年近古稀的老朋友仍然“兴趣尚浓”,创作不断,毛泽东很是高兴。而一句“我已衰落得多了”,感叹之情溢于言表。连续两个“如之何”,是叹自己,还是叹国家,还是兼而有之?

如果说,在1956年毛泽东说自己精力衰落,要预备接班人之事,还是一种未雨绸缪的长远打算;那么到了20世纪60年代后,随着自己的衰老,特别是随着他对国内修正主义担忧的加剧,他的这种政治上安排接班人的心情就更加迫切了。

1966年6月10日,他在杭州会见胡志明时说:“我是今年、明年就差不多了,因为我们中国常说七十三、八十四。我明年七十三了,这关难过,阎王爷不请我自己去。杜甫有首诗说:‘酒债寻常行处有,人生七十古来稀。’一切事物都是一分为二,对立统一,事物总是有两个对立面。如果只有完全的团结,没有对立面,就不符合实际。全世界的党都分裂嘛!马克思、恩格斯没有料到他们的接班人伯恩斯坦、考茨基成为反马克思主义者,他们创立和领导的党——德国社会民主党、法国社会党等,在他们死后就成为资产阶级的党。这条不注意,要吃亏的。只要理解了,我们有准备,全党大多数人有准备,不怕。我们都是七十以上的人了,总有一天被马克思请去。接班人究竟是谁,是伯恩斯坦、考茨基,还是赫鲁晓夫,不得而知。要准备,还来得及。总之,是一分为二,不要看现在都是喊‘万岁’的。”

1970年10月1日,毛泽东和斯诺及夫人在天安门城楼上。同年12月,在和斯诺的谈话中,表示欢迎美国总统尼克松访问中国,改善中美两国关系

说自己“今年、明年就差不多了”,当然是夸张的说法。但毛泽东的上述这段话,确实鲜明反映出已逾古稀之年的他,对党和国家长治久安的担忧之情,也反映出他发动“文化大革命”的复杂心态。

毛泽东的初衷是要反对修正主义,但结果怎样,他还不确定,无非好的、坏的,党分裂或团结,两种结果,总之“一分为二”。开展“文化大革命”,他要用那些喊“万岁”的人,但这些人靠得住吗?是否只是为了打鬼,而将他当作“钟馗”呢?联系一个月后他给江青的那封著名的信,毛泽东对他古稀之年发动的这场革命的“自信而又不自信”的复杂心态,尽情流露。

进入20世纪70年代,特别是九一三事件后,耄耋之年的毛泽东进入壮士暮年。

1975年,因患眼疾不能读书的毛泽东,多次听读南北朝文学家庾信的《枯树赋》。当听到其中“此树婆娑,生意尽矣”“昔年种柳,依依汉南。今看摇落,凄怆江潭。树犹如此,人何以堪”等句时,不禁失声恸哭。他自己十分看重的“文化大革命”已进行近10年,可结果好像并不如他最初想象的那么如意,泪水中反映了他“出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”的无奈之感。

1975年10月1日上午,毛泽东既没有看书,也没有睡觉,他靠在床头沉思时自言自语地说:“这也许是我过的最后一个国庆节了,最后一个‘十一’了。”随即转向身边的工作人员,问:“这可能是我的最后一个‘十一’了吧?”工作人员说:“怎么会呢?主席,您可别这么想。”毛泽东认真地说:“怎么不会呢?哪有不死的人呢?死神面前,一律平等,毛泽东岂能例外?‘万寿无疆’,天大的唯心主义。”

毛泽东是一个彻底的唯物主义者,尽管在“文革”期间被高唱“万寿无疆”,可是他自己知道,自己在生理上是不可能万岁的。晚年的他还曾多次对身边人员戏称,将来我死后你们要开庆祝会,庆祝辩证法的胜利。

晚年的毛泽东对自己的生死是看得很开的,但仍难免一种壮士暮年的孤独苍凉之感,而对于国家的命运,他则存有更多的担忧和无力感、无奈感,甚至有些许的失望。但是,失望并不代表绝望。作为一位哲人,他相信,有些事当下不一定就要苦苦追寻答案,千秋功过,自有后人评说。“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春。”作为一位辩证法大师,他相信,物极必反,一切矛盾终会在历史的长河中得到合理的解决。“青山遮不住,毕竟东流去。”他相信,任何力量也阻挡不住这个伟大国家和伟大人民继续前进的步伐。