社会转型期的民众社会心态对其心理和谐影响的实证研究*

曹军辉,王 瑛,潘孝富

(1.重庆工商大学a.马克思主义学院b.管理学院,重庆400067;2.西南大学文化与社会发展学院,重庆400715)

社会转型期的民众社会心态对其心理和谐影响的实证研究*

曹军辉1a,王 瑛1b,潘孝富2

(1.重庆工商大学a.马克思主义学院b.管理学院,重庆400067;2.西南大学文化与社会发展学院,重庆400715)

采用心理和谐量表和自编有效的社会心态问卷,随机分层抽取重庆市13个区县1 544名民众进行调查,以检测民众社会心态对其心理和谐的影响。结果发现失地民众和移民的心理和谐水平显著低于普通民众,他们对政府的信任感、社会公平感和生活满意感都显著低于普通民众;公务员或企事业单位职工的心理和谐水平高于其他民众,他们在生活满意感、社会公平感、社会安全感和政府信任感上显著高于农民、农民工和无职业者;高收入者的满意感最大,低收入者压力感最大,中等收入者问题感最大,高收入者和中低收入者的社会公平感和安全感都较低,且三者之间差异不显著;城市、城郊、乡镇与农村的民众对政府的信任感、社会公平感和安全感都较低,且四者之间差异不显著;社会心态是心理和谐的显著预测变量,而其中民众的生活满意感、对政府的信任感和社会问题感是影响心理和谐的关键要素。

社会心态;心理和谐;社会民众

一、问题的提出

处于社会转型期的当今中国,正在进行政治、社会、经济、文化等体制的全面深化改革,从而引发了广泛而深刻的社会急剧变化,无论是经济体制、社会结构还是人们的思想观念都面临着几千年以来未曾有过的深刻变动和转型。“这种空前的社会变革,一方面给我国发展进步带来巨大活力;另一方面也必然带来诸多矛盾和问题,加剧社会利益冲突,导致民众产生不同程度的心理矛盾和不良社会心态,如失落感、被剥夺感、逆反心理、倦怠心理和反社会行为等等。”[1]这些不和谐的心理和不良的社会心态不仅与国家倡导的“富强、民主、文明、和谐,自由、平等、公正、法治,爱国、敬业、诚信、友善”的社会主义核心价值理念相冲突,而且“危害人们身心健康,降低社会凝聚力,破坏社会治安,扰乱社会秩序,甚至可能激化人民内部矛盾,导致人际关系紧张,将直接制约着社会主义和谐社会的顺利构建”。[2]为此,从党的十六届六中全会的《决议》到党的十八大报告中都强调指出,构建社会主义和谐要注重促进人的心理和谐,塑造和培育自尊自信、理性平和、积极向上的社会心态。[3-4]由此可见,民众社会心态与民众心理和谐之间有着密切的关系:“积极的社会心态孕育着积极和谐心理,积极社会心态与和谐心理直接促进社会和谐,构建和谐社会的核心在于促进民众心理和谐,而变革社会的发展尤其需要人们用良好的心态面对。”[5]当前社会和谐欠佳的根源在于忽略了人的心理状态和特征[6]。

社会心态是什么?至今观点不一。概而言之,主要有三种不同的解释[7]:一种观点认为,社会心态就是社会成员的社会心理,“是社会成员的行为中表现出来的社会心理状态”[8-11]。另一种观点是将其看作社会意识,认为社会心态是社会群体在一定时期共同具有和表现出来的社会意识。比如:丁水木认为社会心态是一种“心理态势”[12];郑仓元认为社会心态是“社会主体表现出来的社会意识”[13];程家明认为社会心态就是“人心民意或社情民意”[14]。第三种观点是从哲学视角认定社会心态,将社会心态看作是一种精神文化现象,“属于社会存在和社会意识之间的中介,是人的本质表现和自我占有”[7]。在本研究中,社会心态是指社会民众在一定时期的社会意识形态下对社会现象所表现的社会心理和态度观念,主要包括社会生活满意感、社会压力感、政府信任感、社会公平感、社会安全感和社会问题感等要素。社会心态对于和谐社会治理的作用已经日益引起理论界和实务界的关注,王俊秀认为当前国家将“培育积极社会心态写入国家社会治理的纲领性文件,深化了社会建设的主题,也把握住了社会管理创新的核心矛盾和问题。”[15]薛洪提出应该“重视将社会心态的培育纳入社会建设的视野。”[16]邓启耀倡导“良好的社会心态理需要理性的社会建设”。[17]

关于心理和谐问题,则属于当前中国进行社会主义和谐社会建设时期的研究。在国外的文献中难以找到“心理和谐”的专门术语,但与之相关的研究术语不少,比如“心理健康”“生活质量”“生活满意度”“幸福指数”和“主观幸福感”等。关于心理和谐的界定,理论界也有不同的理解,既有从宏观层面也有从中观和微观的层面进行界定。在宏观层面,心理和谐泛指社会的一种和谐状态,这种和谐状态包括了个体与自我、个体与个体、个体与群体、个体与组织、个体与社会以及个体与国际甚至个体与人类之间的和谐状态。在中观层面,心理和谐则是指个体与自身心理各构成因素、相关事件、相关他人及外部环境的相互作用中表现出来的内心的心理和谐、人与事的心理和谐、人际关系的心理和谐等一系列相对稳定、平和、积极的心理状态。而微观层面的心理和谐,则是指个体的认知、情绪、人际、知行和人格等方面的心理和谐状态。本研究采用了白新文等人的心理和谐概念,指称个体在处理自我、家庭、人际和社会问题过程中的一种主观体验和总体感受[18]。根据这一理解,心理和谐度高的个体,一般表现在个体的个性都比较乐观、积极、豁达,负性情绪体验较少,感受到的人际氛围良好,对自我的生活、工作的满意度较高,对社会评价保持积极心态,倾向于尊重并积极倡导社会规范。很显然,“人的心理和谐是社会和谐的精神基石,社会和谐又孕育心理和谐”[2]。与此同时,“个人心理和谐是社会和谐的基础”[19],心理和谐造就积极的社会心态,积极社会心态促进社会和谐发展。

梳理已有文献发现,心理和谐与社会心态的研究引人注目,尤其是十八大以来,培育积极的社会心态已经上升为和谐社会治理的纲领性文件,成为我国当前研究热点之一。从现有的研究文献来看,对社会心态和心理和谐的研究已有了比较丰富的理论成果,但对二者之间关系的研究不多,尤其是对二者之间关系的实证性研究几乎为空白。心理和谐与社会心态之间究竟是怎样的关系?民众社会心态是否会影响其心理和谐?社会心态对心理和谐影响程度和影响方向如何?如何调节民众社会心态以改善民众心理和谐状况?以上种种问题很值得研究。为此,本研究以重庆市民众为例,试图以实证的方式探讨重庆民众社会心态对其心理和谐的影响。

二、研究方法①

(一)研究对象

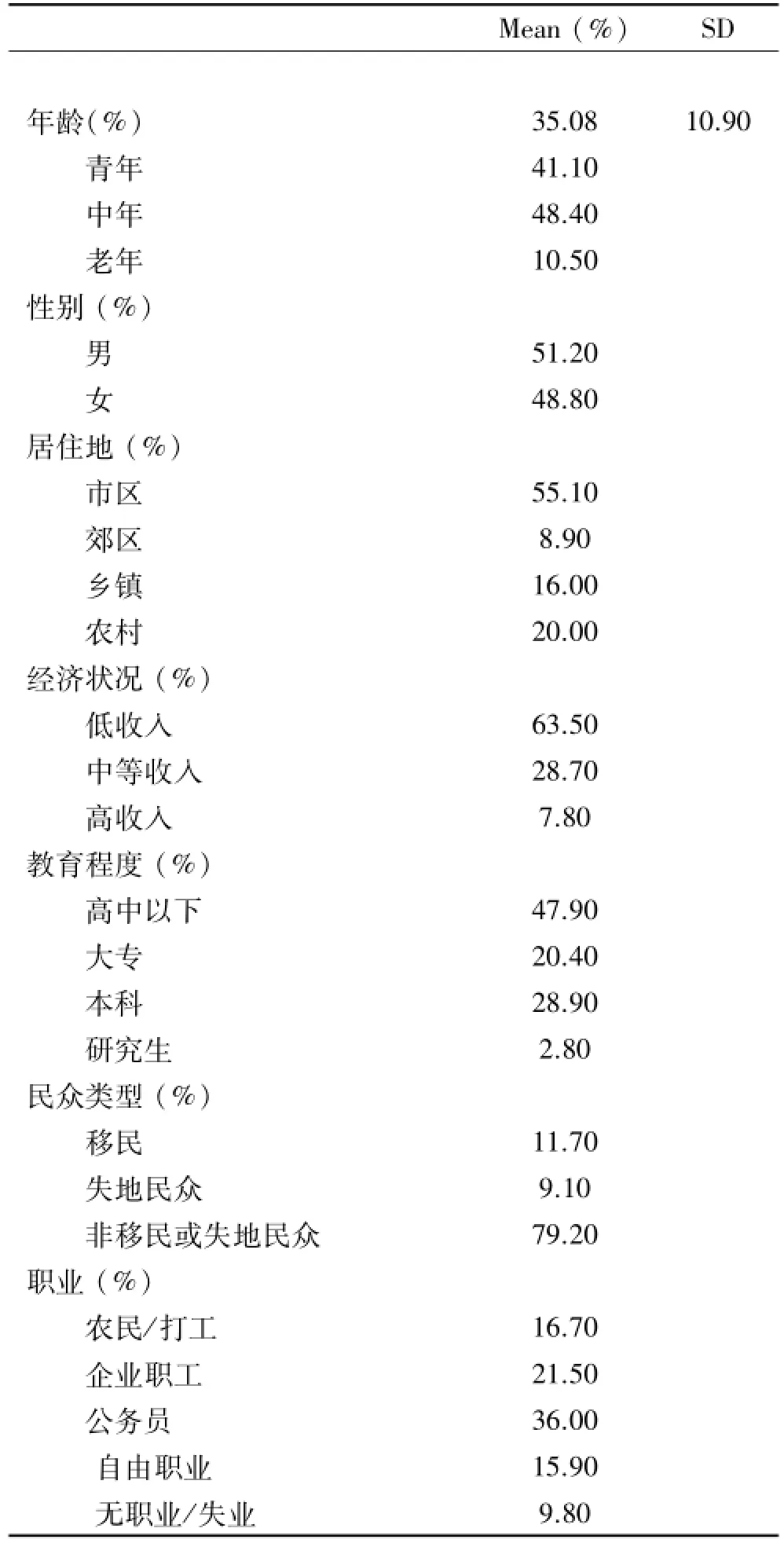

采用分层随机取样,根据机关事业单位、企业、农村与社区(无职、低保、农民工、移民、失地农民等)三个层次进行取样,从重庆市抽取的13个区县,每个区县抽取150样本进行问卷调查,共发放问卷1 950份,收回有效问卷1 544份,有效回收率79.2%。其样本的基本情况如表1所示。

表1 样本基本情况(N=1 544)

(二)调查问卷

1.民众心理和谐调查问卷

运用任孝鹏、白新文、张侃等人编制的心理和谐量表对重庆民众心理和谐状况进行问卷调查[11]。调查内容包括自我状态、家庭氛围、人际关系和社会态度等四个维度,由44个题项组成,体现满意度、个性特征、负性体验、家庭关系、人际氛围、社会支持、人际信任、社会积极面、社会焦点和社会规范等10个方面的内容。采用五点评分:1代表不和谐2代表比较不和谐3代表不确定4代表比较和谐5代表非常和谐,得分越高表明心理和谐水平越高。原量表设计者(2009)通过探索性因素分析和验证性因素分析,发现心理和谐量表具有较好的信度和效度。该量表在本研究中的内部一致性信度为0.93。

2.民众社会心态自编问卷

根据本研究对社会心态的界定,潘孝富等人(2011)将民众社会心态的构想为由生活满意感、社会压力感、政府信任感、社会公平感、社会安全感和社会问题感等六个因素构成,共编制108个题项。经因素分析发现六因素构成的问卷具有较好的结构效度(χ2/df=3.75、NFI=0.99、RFI=0.98、IFI= 0.99、TLI=0.98、CFI=0.99、RMSEA=0.034)较好的信度(其内部一致性信度为0.91)。

(三)研究程序

采用分层随机取样,应用自编的量表或问卷,由经过培训的专业人员对被调查对象进行匿名问卷调查。然后将搜集的问卷进行整理,剔除无效问卷;运用SPSS11.5和AMOS4.0软件包对搜集的数据进行统计与分析。

三、研究结果

(一)民众心理和谐与社会心态的基本特征

1.重庆市民众的心理和谐总体表现特征

调查发现重庆市民众心理和谐的总体平均值为3.61,低于比较和谐水平,也低于四分位数中50%处的均值(3.67);被调查对象的心理和谐水平处于比较和谐以上水平(M≥4)的为19.1%,大多数被调查对象(70.1%)的心理和谐处于“不确定”和“比较和谐”之间,而处于比较不和谐以下水平(M≤3)占10.8%。很显然,要使大多数民众心理和谐,任重道远。政府做出的构建社会主义和谐社会、促进人的心理和谐的重大战略决策是十分必要的。再从心理和谐的下位因子的均值来看,家庭氛围得分最高(M=3.97),人际关系得分最低(M= 3.32)。为了直观透视民众心理和谐,采用公民社会可视图(Civil Society Diamond,CSD)方式,以坐标轴四个方向分别代表心理和谐的四个维度,根据调查获得的每个维度的标准分(Z分数=M维度-M总体÷ SD总体×10+10)。本研究得到自我状态的Z分数为7.59,人际关系Z分数为4.26,家庭氛围的Z分数为17.46,社会态度的Z分数为10.85。结果如图1所示,从图1中可以看出,家庭氛围的和谐度最高,社会态度次之;人际关系的和谐度最弱,自我状态次之。

①关于社会心态与心理和谐之间关系的实证研究方法及调查资料的使用,来自于潘孝富教授主持的相关课题研究资料。研究方法在杨睿、杨文娴和潘孝富2010年发表于《昌吉学院学报》的《重庆民众心理和谐现状及影响因素分析》一文中已构建,此文也属于同一课题的阶段性研究成果。

图1 重庆市民众心理和谐钻石图

2.重庆不同民众群体的心理和谐特征

对生活在不同的地域,不同的性别、年龄、职业、受教育程度和不同经济收入的重庆民众群体的心理和谐水平差异进行比较,采用方差分析及LSD检验,结果发现:

第一,在性别方面,女性民众的心理和谐各维度水平显著高于男性(M自我状态(男)=3.45,M自我状态(女)= 3.54,F=4.70,p<0.01;M人际关系(男)=3.28,M人际关系(女)=3.36,F=10.13,p<0.001;M家庭氛围(男)= 3.90,M家庭氛围(女)=4.08,F=8.66,p<0.001;M社会态度(男)=3.62,M社会态度(女)=3.70,F=3.79,p<0.05)。

第二,在年龄方面,除了自我状态与社会态度差异不显著外,在人际关系(M青年=3.36,M中年= 3.29,M老年=3.33,F=2.97,p<0.05)和家庭氛围(M青年=4.06,M中年=3.94,M老年=3.83,F=6.56,p< 0.001)上青年民众显著高于中老年人。

第三,在居住地方面,居住在城市的民众心理和谐水平要明显高于居住在农村、乡镇和郊区的民众心理和谐水平(F自我状态=9.83,F人际关系=4.43,F家庭氛围=9.30,F社会态度=13.77,p<0.001),其中郊区最低、农村次之。

第四,在受教育程度上,不同文化层次的民众其心理和谐水平存在显著差异(F自我状态=7.56,F人际关系=10.08,F家庭氛围=16.41,F社会态度=10.69,p<0.001),总体趋势是学历越高其心理和谐水平也高。

第五,在土地使用权上,失地民众和移民的心理和谐水平显著低于普通民众(F自我状态=11.76,F人际关系=6.11,F家庭氛围=31.42,F社会态度=22.66,p<0.001。

第六,在不同职业上,在家务农或外出打工的民众心理和谐水平最低,公务员(含事业单位职工)在心理和谐的各个维度上都显著高于农民、企业员工、自由职业和无职业者(F自我状态=8.31,F人际关系= 9.94,F家庭氛围=9.67,F社会态度=11.03,p<0.001)。

第七,在不同收入水平上,高收入者在心理和谐各维度上显著高于中低收入者(F自我状态=9.82,F人际关系=9.15,F家庭氛围=14.52,F社会态度=8.63,p<0.001)。

总之,不同性别、年龄、职业、居住地、受教育程度、家庭年收入的民众群体,其心理和谐水平有差异。进一步对心理和谐各维度的下位因子进行分析,结果发现,居住在城市、非移民或失地民众、公务员或事业单位工作人员、收入较高的、年轻的、大多数为女性的民众,更多表现出与个体自我、社会和他人良好协调和积极的社会适应心态。

3.重庆市民众社会心态总体状况

社会心态是指社会民众在一定时期对一定的社会现象的知觉意识和态度观念,主要表现为对社会生活满意感、社会压力感、政府信任感、社会公平感、社会安全感和社会问题感。采用方差分析着力考察重庆市不同民众群体在社会心态六个方面的表现特征,结果发现:

第一,男性民众的社会压力感显著高于女性(M男=3.09,M女=2.99,F=2.74,p<0.05);

第二,失地民众和移民对政府的信任感(M普通民众=3.23,M失地民众=3.04,M移民=3.14,F= 4.75,p<0.01)、社会公平感(M普通民众=2.84,M失地民众=2.67,M移民=2.70,F=3.95,p<0.05)和生活满意感都显著低于普通民众;对“如果有人组织起来反政府,您会怎样?”题项回答,选择“揭竿而起或积极支持”的移民为10.2%,失地民众为13.3%,普通民众为6.5%;选择“不闻不问”的移民为20.5%,失地民众为38.3%,普通民众为26.1%;选择“积极反对或坚决打击”移民为66.3%,失地民众为46.1%,普通民众为64.7%。很显然,失地民众对政府最不满意。

第三,高学历者社会问题感显著高于低学历者(M高=3.66,M低=3.38,F=6.65,p<0.001),低学历者的社会压力感显著高于高学历者(M高=2.92,M低=3.11,F=3.26,p<0.05);

第四,农民(农民工)和失业(无职业)者与公务员(含事业单位工作人员)及自由职业者相比,其生活满意感、社会公平感、社会安全感和政府信任感显著较低,但社会压力感和问题感后者明显高前者(F满意感=16.33,F压力感=5.24,F信任感=7.10,F公平感= 6.26,F问题感=4.45,p<0.001;F安全感=3.00,p<0.05);

第五,在收入方面,高收入者的满意感最大,低收入者压力感最大,中等收入者问题感最大,不论是高收入者还是中低收入者,他们的社会公平感和安全感都不高,换句话说,不论哪个层次收入的民众都感到社会不公平和社会不安全(M公平感(高)= 2.93,M公平感(中)=2.87,M公平感(低)=2.79,F=2.42,p> 0.05;M安全感(高)=3.11,M安全感(中)=3.02,M安全感(低)= 3.01,F=0.77,p=0.47>0.05)。

第六,不论是城市民众还是城郊、乡镇与农村的民众,他们对政府的信任感、社会公平感和安全感的差异不显著,且平均值不高(M信任感(城市)=3.22,M信任感(城郊)=3.21,M信任感(乡镇)=3.22,M信任感(农村)= 3.22,F=0.11,p=0.99>0.05;M公平感(城市)=2.79,M公平感(城郊)=2.95,M公平感(乡镇)=2.90,M公平感(农村)= 2.79,F=2.17,p>0.05;M安全感(城市)=2.98,M安全感(城郊)=3.10,M安全感(乡镇)=3.07,M安全感(农村)= 3.07,F=1.72,p=0.16>0.05),即不论城市还是乡村民众感到政府的可信度、社会公平度和社会安全度都不高。此外,社会心态的六个方面不存在年龄差异。

(二)社会心态对心理和谐的影响

采用皮尔逊积差相关法,考察重庆民众社会心态各因子与其心理和谐各个因子之间的相关,结果如表2所示。从表中可看出,社会心态的其他各个因子与心理和谐各因子相关都非常显著,其中社会压力感与社会问题感有显著的负相关。这在一定程度上表明,社会民众的生活满意感高、社会压力感小、对政府信任感高、社会公平感和社会安全感强、社会问题感低,那么他们的自我状态、人际关系、家庭氛围和社会态度等心理和谐水平则高。

表2 各变量的积差相关统计

尽管民众社会心态与其心理和谐高相关的事实得以证实,但它们之间的因果关系还是难以确定。为此,以社会心态及其各因子为自变量,以民众心理和谐为因变量,分别进行回归分析,其结果如表3所示。表中数据表明,(1)民众生活满意感越强,其心理和谐水平越高,生活满意感是心理和谐的显著正向预测变量,且解释了变异的35.8%,生活满意感是影响心理和谐的核心因素;(2)社会压力感是心理和谐的显著负预测变量,但仅解释了变异的3.4%;(3)民众对政府的信任感是民众心理和谐的积极预测变量,且解释了变异的20.9%,换句话说,政府制定的政策是否以民为本、政府的公务员行为是否亲民、政府实施的公共管理是否为民、民众是否对政府充满信任、支持和热爱等方面直接影响民众的心理和谐状态;(4)社会公平感和社会安全感是心理和谐的积极正预测变量,它们分别解释了变异的12.8%和10.1%。可以说社会民众越感到社会公平和安全,那么其心理和谐水平则越高;(5)社会问题感是心理和谐的负向预测变量。即民众感受到的社会问题越多,越牢骚满腹、怨声载道,越看不到希望,相反充满了敌意和不满,那么民众的心理越不和谐。

表3 社会心态各因素对民众心理和谐的回归分析

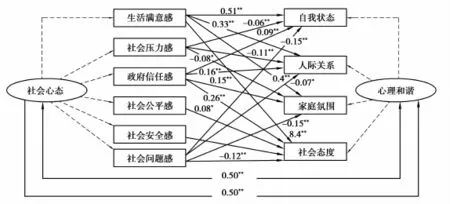

将社会心态的下位单个因子孤立地预测心理和谐总体状况,有可能出现以下问题:一是自变量各因子之间的交互作用被简单化了,二是因变量的下位因子受自变量影响效应被概括化了。为此,进一步考察社会心态的各下位因素对心理和谐的各个下位因子的影响效应,采用多元回归分析,其结果如图2所示。

图2 社会心态对各因子对心理和谐影响路径图

由图2可见,从总体上看,社会心态是心理和谐的显著预测变量(β=0.50,t=18.42,P<0.001),且解释了变异的24.9%;从中观来看,将社会心态下位六因素对心理和谐的四个因子作多元回归分析时,社会公平感和社会安全感的影响效应有所弱化,而社会问题感的影响效应有所凸显。生活满意感、对政府的信任感和社会问题感对心理和谐的各个因子有强健的预测作用,是影响民众心理和谐的关键因素。

四、结论与启示

(一)在不同群体心理和谐特征的比较分析中,本研究发现重庆地区城市民众心理和谐水平显著高于农村、乡镇和郊区的民众心理和谐水平,其中郊区最低、农村次之;失地民众和移民的心理和谐水平显著低于普通民众;在家务农或外出打工的民众心理和谐水平最低,公务员在心理和谐的各个维度上都显著高于农民、企业员工、自由职业和无职业者。这与白新文等人研究结果有所不同,他们研究表明农村居民的社会态度最为积极,对自己的家庭氛围和人际关系的评价最高,城镇居民的心理和谐得分落后于农村居民和城市居民,处于最低的水平,心理和谐程度最差,进城务工人员的心理和谐程度高于城市居民和农村居民[18]。但我们的研究结果与他们结果完全相反,这很可能是地域民众分布结构差异所致。随着重庆地区的三峡库区移民增多、城市化进程加大和城乡统筹逐步推进,在重庆极为突出的城乡二元结构还未得到妥善解决时,移民、失地民众、进城务工人员以及下岗工人等新型民众群体形成,他们大多数居住城郊,大致形成了重庆社会的准三元结构。处于第三元结构层次的民众在其心理层面具有较大的被剥夺感和社会不适应感,这些问题很有可能导致他们更多的心理不和谐。因此,在重庆地区提升民众的心理和谐水平,维护社会安定团结,政府工作重心应该放在处于第三元结构层次的民众的被剥夺感和社会不适应感上,特别是移民、失地民众、进城务工人员以及下岗工人等新型民众群体的社会心态和心理和谐是政府构建和谐社会的重中之重。

(二)本研究结果显示,重庆的男性民众社会压力感显著高于女性;失地民众和移民对政府的信任感、社会公平感和生活满意感都显著低于普通民众,其中失地民众对政府极为不满意;高学历者社会问题感显著高于低学历者,而低学历者的社会压力感显著高于高学历者;在生活满意感、社会公平感、社会安全感和政府信任感上,公务员(含事业单位工作人员)显著高于农民(农民工)和失业(无职业)者;在收入方面,高收入者的满意感最大,低收入者压力感最大,中等收入者问题感最大,不论是高收入者还是中低收入者,他们的社会公平感和安全感都不高;也不论是城市民众还是城郊、乡镇与农村的民众,他们对政府的信任感、社会公平感和安全感不高。发达国家现代化经验告诉我们,人均GDP处于1 000至3 000美元的阶段,往往是人口、资源、环境、效率、公平等社会矛盾最为严重的社会转型期[20]。因此,构建和谐社会,必须以人为本、以民生为本,践行科学发展观,搭建服务型政府,营造良好社会心态,以促进民众心理和谐。

(三)本研究结果证实社会心态是民众心理和谐的预测变量,其中民众对生活的满意感、对政府的信任感和社会问题感是民众心理和谐的关键要素。本研究结果与众多学者观点一致,比如:林崇德认为当前社会和谐欠佳的根源在于忽略了人的心理状态和特征[19];张侃指出个人心理和谐是社会和谐的基础[7];潘玉腾认为心理和谐是构建和谐社会的核心,积极的社会心态孕育着积极和谐心理[2];青连斌认为社会心理就像一个传感器,对社会和谐的影响会是深层次的,社会发展的关键时期需要人们用良好的心态面对[5],等等。遗憾的是众多学者没有实证他们的观点,但本研究通过取得实证性的数据支持,拓展和验证了他们的理论观点。毋庸置疑,民众对生活的满意感、对政府的信任感和社会问题感是其社会心态的晴雨表,也是影响民众心理和谐的内核。很显然,要提升民众心理和谐水平和社会积极心态,提高民众生活满意度是第一要务,一方面要不断改善民众的物质生活水平;另一方面,要进一步满足民众的精神需求,通过“全面深化改革”“全面推进依法治国”和“公平正义”的治理方略,着力经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设五位一体的发展路径,切实改善民众物质生活和精神生活水平,进而提升民众生活满意度和心理和谐水平。其次,改进政府行为方式和服务态度,增强政府工作人员的公仆意识,树立新的服务型政府形象,提升民众对政府的信任感,缓解民众对社会的问题感,进一步构建积极向上的民众社会心态和美好和谐的心理状态,进而构建个体心理和谐与和谐社会。

[1]李玉平,闻相俊.长征精神在构建和谐社会中的时代价值[J].实事求是,2006(6):24-26.

[2]潘玉腾.人的心理和谐:构建和谐社会的精神基石[J].福建医科大学学报(社会科学版),2008(1):18-21.

[3]胡锦涛.坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进,为全面建成小康社会而奋斗——在中国共产党第十八次全国代表大会上的报告[Z].北京:人民出版社,2012.

[4]中国共产党第十六届中共委员会.中共中央关于构建社会主义和谐社会若干重大问题的决定[N].人民日报,2006-10-19(1).

[5]青连斌.社会心理.和谐社会的传感器[N].河南日报,2006-12-27.

[6]心理和谐研究项目组.我国民众心理和谐状况研究[J].中国科学院院刊,2008(2):168-174.

[7]中国心理学界.促进心理和谐,构建和谐社会[J].心理学报,2007(1):1-8.

[8]冯伯麟.市场经济条件下的社会心态研究[J].社会学研究,1995(2):79-90.

[9]宋智勇.转型时期的社会心态分析[J].江西社会科学,1997(2):42-43.

[10]刘扬.转型时期的社会心态与价值观调节[J].江西社会科学,2002(6):143-146.

[11]高云峰.社会转型时期社会心态的嬗变过程[J].辽宁师专学报,2002(2):54-56.

[12]丁水木.社会心态研究的理论意义及其启示[J].上海社会科学院学术季刊,1996(1):107-114.

[13]郑仓元.转型时期社会心态变化的主要趋势[J].中共浙江省委党校学报,1996(3):3-6.

[14]程家明.关于社会心态研究的述评[J].学术研究,2009(7):36-42.

[15]王俊秀.从社会心态培育到社会心理建设[J].北京工业大学学报(社会科学版),2015(4):1.

[16]薛洪.重视将社会心态的培育纳入社会建设的视野[J].唯实,2012(1):33-36.

[17]邓启耀.理性社会建设是良性社会心态的基础[J].人民论坛,2014(3):18-20.

[18]白新文,任孝鹏,张侃,等.我国民众心理和谐状况研究[J].科技与社会,2008(2):168-174.

[19]林崇德.“心理和谐”是心理学研究中国化的催化剂[J].心理发展与教育,2007(1):1-5.

[20]张建新,任孝鹏,郑蕊,等.转型期需要关注民众心理和谐[N].科学时报,2008-12-23(A01).

(责任编校:杨 睿)

Empirical Research on Influence of Civilian's Social Mentality on Psychological Harmony in the Period of Social Transformation

CAO Jun-hui1a,WANG Ying1b,PAN Xiao-fu2

(a.School of Marxism,b.School of Management,Chongqing Technology and Business University,Chongqing 400067,China;;2.School of Culture and Social Development,Southwest University,Chongqing 400715,China)

The purpose of present study is to test the influence of social mentality on Psychological Harmony,a self-designed survey on social mentality and psychological harmony was used to collect data from 1,544 people covering 13 cities and counties in Chongqing. The results consistently show that the level of psychological harmony of land-losing civilian and immigration is lower than common civilian,and their sense of government-trust,sense of social justice and life satisfaction are lower than common civilian;the level of psychological harmony of civil servant and civilian in institutions and enterprises is better than other people,and their life satisfaction,sense of government-trust,sense of social justice and social safety are better than peasants(peasant-workers)and the jobless;The wealthy enjoy the highest level of life satisfaction,the middle-income group has the strongest sense of social problem,while the low-income group has the strongest sense of social stress,and all they have lower sense of social justice and society safety.All the people own lower sense of government-trust,sense of social justice and social safety no matter where they come from the city,suburb,county,village and town;The civilian's social mentality is the positive predictor of psychological harmony,especially the civilian's life satisfaction,sense of government-trust and social problem are the key factors of psychological harmony.

social mentality;psychological harmony;social civilian

B84

A

1672-0598(2016)05-0064-08

10.3969/j.issn.1672-0598.2016.05.011

2016-04-20

重庆市重大决策咨询研究课题(2015-ZB-05)“经济新常态下市民心态研究”

曹军辉(1978—),男,湖南郴州人;重庆工商大学马克思主义学院讲师,博士,主要从事政治社会学研究。王瑛(1986—),女,四川泸州人;硕士,重庆工商大学管理学院助教,主要从事政治社会学研究。潘孝富(1969—),男,湖南郴州人;西南大学文化与社会发展学院副院长,教授,博士,博士生导师,主要从事社会心理学研究。