资源保护视域下资源税法律制度的完善*

吕铖钢

(华东政法大学研究生教育院,上海200042)

资源保护视域下资源税法律制度的完善*

吕铖钢

(华东政法大学研究生教育院,上海200042)

资源日渐耗竭之当下,自然资源稀缺之警钟早已敲响,但我国现行的资源税欠缺资源节约和保护的功能,而仅仅将资源税作为调节级差收益的工具。如何构建新型的资源税法律制度,既能体现资源的有偿使用,又能将资源开采的社会成本内在化,从收益型资源税向环境友好型资源税转化,是资源保护刻不容缓的议题。我国可以在现行资源税法律制度的基础上完善和建立油气资源税、煤炭资源税、水资源税法律制度,形成一套既能体现资源有偿使用,又能实现资源保护目的的税收法律体系。

资源;资源税;资源保护;环境友好

我国资源禀赋总量富集的现状并未如愿勾勒出“资源祝福”①资源祝福指的是经济的发展依托于区域内丰富的资源,在可持续的发展的基础上实现人与自然、经济与生态的互利双赢。的美好图景,反而在资源的浪费与过度消耗中逐渐走向“资源诅咒”[1]的困境。自然资源是财富积累的便捷渠道,也是经济快速发展的物质基础。但是,自然资源只能成为产业形成与区域经济发展的初始“引擎”,不能充当可持续经济发展的深层“内核”,更不能因资源的禀赋而毫无节制地利用和破坏自然资源。在我国现行资源税收法律制度不健全且产权模糊的当下,自然资源常常是资源使用“机会主义”和寻租活动的诱因,对利益的盲目追求产生资源开采的负外部性并造成了大量资源的掠夺性开采和浪费。财税法作为国家宏观调控的重要方式,在保护自然资源方面有着极其重要的作用。资源税法律制度是资源性产品价格形成的主要法律依据,与资源性产品价格形成紧密相关,科学的资源税法律制度既能调节资源的级差收入,又能体现资源的有偿使用,有利于资源的节约和保护。

一、资源保护之逆境:行政干预的依赖与法律保护的缺失

新中国成立后,政务院于1950年发布了《全国税政实施要则》,揭开了我国资源税的序幕。改革开放后,国务院于1982年发布了《中华人民共和国对外合作开采海洋石油资源条例》,开始对矿区使用权征税,被视为资源税的前身。2014年,财政部和国家税务总局联合发布《关于实施煤炭资源税改革的通知》,资源税的改革进入了实质化的阶段。目前,我国已经初步构建起了自然资源保护的法律体系。

资源税费法律制度是我国目前自然资源保护制度的主要方式,我国以资源税费法律制度为基础构建了自然资源有偿使用制度。自然资源有偿使用主要通过两种方式,一种是缴税,一种是缴纳各种费用。有偿使用制度的建立,具有如下三个效果:第一,有偿使用制度促进自然资源的合理开发,防止企业和个人滥用自然资源;第二,有偿使用制度可以为开发新资源、保护资源筹集资金;第三,有偿使用制度可以保障自然资源的可持续利用,还能促进经济社会的可持续发展。但是现行的资源税费制度有一个严重的缺憾,即税费分流导致企业税负严重。对于企业来说,不仅要支付繁重的税收,还要应对另立的各种收费项目。

此外,通过资源税费制度构建的自然资源有偿使用制度并非自然资源保护的唯一手段。在自然资源的保护上,行政机关更加依赖行政许可制度。因为较之法律手段,行政手段来得更加高效、便捷。自然资源的行政许可制度指的是对国家所有的各类资源进行严格的准入控制,开发利用各类自然资源的的企业或者个人都要向相应的行政部门提出申请,对不符合条件的企业或者个人,或者申请开发项目不符合自然资源可持续发展的,相关行政部门将不予批准。除了自然资源行政许可制度,行政机关常常通过直接干预市场的方式进行资源的配置。例如山西省对煤炭资源的采矿权进行行政分配就是一个典型的例子。

尽管自然资源保护的法律制度已经初具规模,但是政府还是依赖行政权力对自然资源市场进行干预。行政权力的干预虽然在短期内可以迅速达到资源保护的效果,但是从长期看,行政机关对自然资源市场的行政干预往往会衍生出“寻租”的机会,表面上是在保护自然资源,实际上是在进行利益分配。

二、资源税法律制度构建的理论基础

(一)资源产权理论

资源所有制涉及资源的配置方式,资源权利界定和实施的成本及收益,资源权利的分解和交易,资源权利与主体行为和经济绩效的关系等等。[2]产权理论最先来源于科斯的《企业的性质》和《社会成本问题》,在产权明晰且交易成本为零或无限趋向于零的情况下,财产权被赋予任何一个主体,都可以达到资源的有效配置,并能在一定程度上实现外部效应内部化。在自然资源的开采过程中,产权不清是“外部性”和“搭便车”行为的主要动因,产权界定的不清晰很容易导致资源的浪费和不合理利用,从而引发“公地悲剧”现象。在我国,资源作为生态系统中天然的物质财富且不可再生的国有资源,却因一段错误时期的资源私有化而被少数人占据、利用。资源要素的分配不公,加剧了社会财富的分配不公。导致这种状况的原因就是我国资源产权制度的缺失,突出表现之一就是我国现行资源税法律制度存在缺陷。[3]

(二)可持续发展理论

十八届三中全会提出,推动经济更有效率、更加公平、更可持续发展。国际自然保护同盟的于1980年发布的《世界自然资源保护大纲》首次提出了可持续发展理论:“必须研究自然的、生态的、社会的、经济的以及利用自然资源过程中的基本关系,以确保全球的可持续发展。”世界环境与发展委员会于1987年发布的报告《我们共同的未来》则将可持续发展定义为:“能满足当代人的需要,又不对满足后代人需要的能力构成危害的发展”。美国麻省理工学院可持续发展研究机构将可持续发展定义为在不削弱生命财产可恢复力或社会系统完整性和内聚力的条件下,满足现在和未来需求的过程。主要包括四个方面:生态结构、经济活动和产出、管理与政策、制度能力与表现。[4]在新古典经济学中论述,资源的稀缺性导致了对资源的竞争性使用,因此产生了对资源的价格机制以调节资源的供求关系。但单纯的市场价格无法反映资源的外部成本。可持续发展理论考虑到了资源开发利用的同时本代人之间、代际人之间的公平。为平衡区际发展的需要,资源发达地区的发展要兼顾资源不发达地区的发展。为平衡代际间公平的需要,可持续理论要求资源的开发利用既能满足当代人的需求也能满足后代人的需求。在资源滥用的今天,可持续发展早已不再是一个简单的口号,而是亟待付诸行动的理念。我国的资源税改革应逐步体现可持续发展理念,正如美国学者所言,“在经济的语境下讨论资源的使用已经过时,我们应当将目光聚焦在资源的可持续利用上,这是资源利用的本质方式”。[5]

(三)生态补偿理论

关于自然资源的生态补偿理论,最早可追溯至古典经济学家关于级差地租的经典论述。作为经济学意义上的词汇,地租是土地所有权人凭借土地的所有权向土地的使用者获取的报酬。由于自然资源的稀缺性、易耗竭性和部分自然资源的不可再生性,对自然资源的勘探、开发和利用都需要人类劳动的投入,因而具有价值。作为一种公共物品,自然资源应在不同代与代之间公平分配,如果当代人耗竭性使用自然资源,毋庸置疑会影响下一代人对自然资源的合理使用,使用资源的那一代人应为资源的耗竭付出代价或给予补偿,此为代际补偿金。自然生态补偿(Payment for Ecosystem Service)有两层含义,第一层是国家通过对开发利用环境资源的行为进行收费以实现所有者的权益,或对保护环境资源的主体进行经济补偿,以达到保护环境和促进资源有效利用的目的。第二层是国家对环境污染者或自然资源利用者征收一定数量的费用并用于生态环境的恢复或者用于开发新技术以寻找替代性资源,从而实现对自然资源因开采而耗竭的补偿。[6]

(四)生态永续理论

永续观念最早由生物学界所提出,与生物的可持续发展和生物的多样性有关。随着学科之间的交流逐渐出现了永续生产(sustained yield)、永续发展(sustainable development)和生态永续(ecological sustainability)。[7]生态永续理论认为,应尽可能减少人类经济活动对环境的影响,而非将环境问题纳入重新分配的轨道,重新分配只会将环境问题纳入社会、经济与政治问题的讨论范畴。生态永续理论主张资源的保育和污染的预防,将人类对环境的负面影响降到最低,努力确保生态、经济与平等价值之间的和谐关系。从传统意义上说,自然资源开发和利用过程中的外部性无法避免,可行的路径只能是将外部成本内在化,通过资源税的课征,一方面将资源开发和利用过程中的外部成本内在化,控制和减少外部性以恢复帕累托最优状态,另一方面,通过资源税款的专款专用,将资金投入到对环境的保护和恢复上。

三、我国油气资源税制度的问题与完善

(一)油气资源税改革的问题

1.油气资源税改革缺乏生态考量

2010年新疆原油、天然气改革是在中共中央召开新疆工作座谈会之后实施的,会议中提出要在油气资源丰富的新疆地区率先开展油气资源税改革,增加新疆地区的财政收入。此次改革实质上是地方与中央财政博弈的产物,而油气资源税改革的开展实际上是央地财政收入的一次重新布局,即通过油气资源税的从价计征提高新疆地区的财政收入水平。如表1所示。

表1 新疆2010年第三季度油气资源税收入情况①数据来源:《2011年中国统计年鉴》。

油气资源税改革给新疆维吾尔自治区政府带来了一定的税收利益,但从当地资源价格、当地居民实际利益和开釆地区收益等几方面来看,并没有达到预期的效果。而且,根据现行的分配方式,油气开采的地方实际上仅能获得资源税总额的25%,其余需上缴自治区,这一比例对于开采地而言是相对较低的。

考虑到地方政府在保护资源和环境方面的支出,弥补当代与后代的外部成本,维护代际间的公平,虽然资源应归全民所有且环境保护具有全国范围公共物品的性质,但毕竟在对外部生态成本的承担上,地区之间还是存在着明显差异的,并且考虑到“资源诅咒”现象产生的本质原因,应当适当以转移支付的方式对历史上做出过牺牲的资源产区给予适当补偿,因此,地方政府需要油气资源税的税收收入,来对油气资源产地的资源进行保护。

2.资源保护效果不明显

2011年最新修订的《资源税暂行条例》将原油和天然气的税率统一定为5%,明显低于西方国家平均12.5%权利金①权利金是油气资源开采者向油气资源所有权人支付的开采油气资源的补偿,反映了资源的原位价值。在油气资源国家所有的条件下,权利金通常以税收的形式进行征收。根据不同的征收依据,权利金有从价型权利金、从量型权利金和从利型权利金等类型。的比例。从中石油2010年至2012年的年报数据可以看出,资源税只占了其成本的0.76%、1.08%、1.39%。从中石化2010年至2012年的年报数据可以看出,资源税只占了其成本的0.08%、0.14%、0.26%.可以说,资源税在企业的生产成本中微乎其微。如此低的税率很难发挥资源税保护自然资源的调节作用。

3.企业资源保护意识差,缺乏对资源保护的预防

由于地缘的差异,不同的油气企业所面对的社会成本、生态压力是不同的。有的油气企业资源品位偏好,生态环境偏好,面临的社会压力也就偏小。有的地理位置差的油气企业则刚好相反。用单一的比例税率对于不同的油气进行“一刀切”,削减了企业关注生态、保护自然资源的积极性。

在油气资源的开采和利用过程中,对环境的污染和破坏不可避免。如油田的开发需要使用核测井,会对地下水层的水质造成污染。在油田的深度开发过程中使用的化学剂会对地下水和地上环境造成污染。而我国油气资源法律制度偏重于“先污染后治理”的理念,很少将对资源的保护作为一个法律制度的预先考量。我国的油气政策和法律都缺乏前瞻性和预防性。

(二)完善我国油气资源税费制度建议

我国油气行业的改革还在不断深化,对油气资源管理体制的改革也在不断尝试。但我国尚未建立独立的油气行业财税法律体系,不利于油气行业的长远健康发展。油气资源具有自身的特点,其价格与国际市场的剧烈变动息息相关。应结合油气行业的特点进一步完善我国的油气资源税费制度,为油气资源行业的进一步发展提供税收支持。

1.设计动态税率

油气资源的品质对企业的经济效益有十分重要的影响。我国可以参考主要产油国家的财税经验,对品质好、效益高的油气资源适当提高税率,对于品质差、效益低的油气资源适当降低税率。对于同一地区的油气资源,也可能随着开发的进行而出现品质不一致的情形。因此,通过对油气资源的权威测验,将油气品质与油气资源税率挂钩,实施税率动态调节。

2.建立油气资源耗竭补贴制度

油气资源是不可再生资源,资源的使用必然会导致资源的耗竭。而耗竭补贴则是将资金补贴给企业以提高企业开发、勘探油气资源的积极性,类似于负权利金。在我国,大多数地区并没有建立油气资源耗竭补贴制度。当一个地区的油气资源快要耗竭时就会面临巨大的发展压力。能源转型失败,只能寄希望于国家投入大量的物力、财力和人力帮寻找代替资源。油气资源耗竭补贴制度的建立,旨在帮助企业形成特设基金,防止企业因为资源耗竭而“耗竭”。

3.加大对煤层气和页岩气的财税支持

2013年9月22日,国务院办公厅发布了《关于进一步加快煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的意见》,提出要将财政补贴的标准提高,要加大所得税上的优惠,完善增值税的相关优惠政策,完善煤层气价格和发电上网政策,推进科技创新以支持煤层气抽采利用。2013年10月30日,国家能源局也发布了《页岩气产业政策》,正式将页岩气纳入了国家战略性新兴产业,国家将加大对页岩气勘探开发的财政扶持力度,鼓励各种投资主体进入页岩气销售市场,对页岩气出厂价格实行市场定价。发展新兴能源产业一直是我国我国能源发展的希望,我国目前对煤层气的支持还比较原则化,尚需颁布具体细则以落实对煤层气的开发。对页岩气的支持还停留在政策层面,政策的落地和具体财税政策的落实值得关注。

4.完善税收征收管理

中国资源税费的征收管理十分混乱早已是一个不争的事实,如何避免多头管理也是油气资源税费制度完善的重要内容。我国资源税征收机制不是十分合理,资源税由税务机关征收,矿产资源补偿费由地质矿产主管部门征收,管理体制分割,企业要向不同的部门缴纳税费,部门间协调难度也大。油气资源税费应实现“一家管”,由一个部门对油气资源征税,实现征收效率和企业效率的提高。

5.完善税收优惠措施

美国在边际石油资源开采有诸多税收优惠,其中有折耗优惠政策、矿区使用费滑动费率制、新油、重油的生产使用低税率,钻井无形成本与开发费用税前扣减以及小油气公司的特殊优惠措施等。当前我国油气税费制度中相关的税收优惠力度太小,对进入开发后期、成本不断上升、边际收益不断下降的油田,实行税收优惠措施和投资补贴是确保其正常生产的重要手段。目前,我国大部分主力油田面临着开发和生产风险大、投资大、产量低的现状,又处于开发的后期,国家和政府部门给予适当的投资优惠势在必行。这里我们有必要借鉴美国较为完善而详尽的石油优惠措施,根据油田或偏远或海上条件差的地理区位给予相应减免措施,对低产井、重油矿区和进入开发中后期的油田、边际油田、老井恢复和提高采收率的石油实行必要减免。

四、我国煤炭资源税费制度的改革与完善

(一)煤炭资源税深化改革的必要性分析

1.煤炭资源税改革缺乏必要的制度支持

尽管此次资源税改革可以在一定程度上实现对煤炭资源的保护,避免不必要的浪费,但是单纯的资源税改革无法在保护资源方面达到立竿见影的效果,其中非常重要的原因就是资源税的实施缺乏必要的制度支撑,即相关配套措施的缺乏影响了资源税改革目的的实现。以煤炭大省山西为例,对煤炭资源税实行从价计征,但煤炭的价格形成却常常有政府的影子。1998年,国务院发布的《矿产资源开采登记管理办法》规定,探矿权、采矿权要招拍挂,但山西却成为了全国唯一一个没有公开出让矿业权的地区。山西省对煤炭资源单独制定市场配置政策,在煤炭价格形成的过程中,一级市场存在严重的行政划拨现象,二级市场处处可见行政干预。现有体制和政策在市场制度、监管制度、资源收益分配等方面都存在很多矛盾。[8]在煤炭价格形成中处处有政府的“影子”,在这种情况下,煤炭资源税的改革效果将会大打折扣。

2.清费立税不宜“一刀切”

我国的改革常常面临这样一个现状,有时候改革的强度“有失火候”,有时候改革的强度却是“火力太盛”。我国的煤炭资源税改革便面临着这样的一个现状。根据财税[2014]72号《关于实施煤炭资源税改革的通知》的规定,在煤炭资源税改革的同时将会清理相关收费基金,根据《关于全面清理涉及煤炭原油天然气收费基金有关问题的通知》,2014年12月1日取消的收费基金包括山西省的煤炭可持续发展基金、青海省的原生矿产品生态补偿费、新疆维吾尔自治区的煤炭资源地方经济发展费。在煤炭资源利益分配中,地方本来已经处于严重的弱势地位,基金的取消将会使地方财政收入的形势更加严峻,也就进一步加大了煤炭资源保护的难度。尽管基金在市县一级存在的较为严重的挪用现象,但是不可否认的是,相关基金在保护环境、节约资源上还是发挥了重要作用的。

3.从价计征资源保护作用有限

一方面,如前文所述,煤炭资源在价格形成的时候会受到政府的干预,因此,从价计征优化资源配置的作用就会弱化,也就无法保护煤炭资源。另一方面,从价计征的计税方式无法抑制企业对资源的浪费。在资源税开征之前,一些企业为追求利益最大化,在资源开采上不愿投入资本而采取“采富弃贫”“采大弃小”“采易弃难”和“乱采滥挖”的方法对资源进行掠夺式的开采,严重破坏和浪费国有资源。在资源税开征之后,以资源和开发条件的差异确定税额,在一定程度上加强了对自然资源的管理和保护,遏制了企业乱占浪费资源的行为。但企业为了获取更高的经济利益,还是常常采取的“采富矿,弃贫矿”的方式开发煤炭资源,企业在最大化追逐经济利益的同时造成了对煤炭资源的浪费,尽管从价计征使得资源税不再与资源的开采量挂钩,但这无法从根本上抑制企业“挑肥拣瘦”。

(二)我国煤炭资源税制度的完善

1.完善煤炭资源税实施的制度配套

鉴于行政干预阻碍煤炭资源税制度效果的实现,应着力完善煤炭资源税的制度配套,彻底实现煤炭资源税的市场化。2015年1月,山西省政府发布《关于深化煤炭管理体制改革的意见(公开征求意见稿)》和《关于深化煤炭管理体制改革的意见(公开征求意见稿)》,两个文件提出要开展煤炭领域反腐败斗争,全面推进煤炭管理体制改革。对我国煤炭资源的管理,应依据国务院发布的《矿产资源开采登记管理办法》,将采矿权和探矿权以招标、拍卖、挂牌的方式进行市场价格配置,以公开化的方式推进煤炭资源一级市场招拍挂,积极推行共伴生矿业权一体配置。

总而言之,减少对煤炭资源市场的行政干预,还原煤炭资源的市场价格形成机制,是充分发挥煤炭资源税的资源保护功能的必要保证。

对于公路施工期噪声而言,为了在今后工作的开展上创造出更高的价值,还必须在防噪设备的使用上取得更好的效果。例如,我们在施工过程中,对于一些设备的应用过程中,可以加强变频系统的选用,这样不仅可以在噪声的分贝上有效降低,更加能够促使施工设备的损坏有所减少。与此同时,防噪的一些装备应有效佩戴,针对基础施工人员和技术人员,都要加强防噪设备的使用,这对于人体造成的伤害可以有效的降低,对于公路施工期噪声防治而言,也取得了较好的效果。

2.从价计征的进一步细化

尽管煤炭资源税的改革实现了全面的从价计征,但是一体化的税率设计仍然无法起到保护煤炭资源的作用。因此,有必要从保护环境、节约资源的角度出发,进一步细化资源税的税率设计。

第一,进一步细化煤炭资源的种类划分。我国经历了几次资源税改革,相关品目的资源税率不断调高,不仅国家的财政收入获得了提高,更重要的是以税源反映级差地租,反映了我国参与国际经济竞争形势的需要,改变传统经济发展模式下资源对经济增长的制约,保护了稀缺资源。但是,我国煤炭资源中的稀缺资源并没有得到很好的区别性保护。我国现行煤炭资源税只划分了焦煤和煤两个种类,但是按照我国国家标准《煤炭产品品种和等级划分》对煤炭的划分,煤炭总共分为5大类29个品种。其中,焦煤、肥煤、瘦煤属于煤炭资源中的稀缺种类。稀缺煤炭品种和普通的煤炭品种都同属一档税率,将会造成企业对稀缺煤炭资源的抢夺性开采,不利于我国稀缺煤炭资源的保护,因此有必要在煤炭资源税项下进一步划分煤炭资源的种类,以区别保护稀缺性煤炭资源。

第二,细化税目税率,体现级差调节。从环境保护的角度,我们应该鼓励高品位煤炭资源的开发利用,抑制低品位煤炭资源的开发利用。低品位的煤炭资源含有更多的二氧化硫等物质,会对环境造成更大的危害。因此可以从环保节能的角度出发,对于环境负效应不同的煤炭资源区分不同的税率。企业的资源节约意识也在一定程度上获得加强,将资源的开发利用率与自身利益联系起来,有效制止了资源的盲目性开发。

3.设立煤炭资源保护专项基金

4.完善煤炭资源税生态保护的税收优惠

提倡对煤炭资源税税收的优惠,一方面是为了弥补从价计征在环境保护上的乏力,一方面也是为了引导企业在开采煤炭的同时提高生态保护意识。煤炭企业作为开采企业,在煤炭开采的过程中势必会造成生态的破坏,而我国以往的思维一直都是“先污染、后治理”,从而走上“污染—治理—污染—治理”的恶性循环。改变这种模式的方法便是鼓励企业在开采活动中,采用更加先进的工艺,采用配套设施防止破坏的扩散等,以此减少对环境的破坏。这种资源开发与资源保护的模式无疑是需要企业投入更多的资金的,因此可以考虑在这些方面给予企业一定的税收优惠。

5.优化煤炭资源原产地的利益保护

从我国经济发展的整体来看,我国城市的发展未能逃脱“资源诅咒”。资源诅咒是指作为生产要素之一的自然资源丰裕的情况下,经济发展就会过度依赖资源“优势”,进而导致资源优势转变为劣势,出现产业单一、环境恶化等问题。资源丰裕的地区往往经济发展相对落后,自然资源的禀赋与经济的发展呈现了负相关性。这种问题部分是由于我国现行的资源税收法律制度未能保护我国资源原产地的利益。我国煤炭资源丰裕的城市大多集中在中西部地区,这些城市在经济技术上长期处于落后状态,在经济的发展中扮演着初级原材料提供者的角色。而现在利润的分配多集中于深加工环节,资源原产地往往无法获得足够的利润。资源原产地通过提供初级原材料获得的收入远无法弥补各类地质灾害带来的损失,这在经济上是不公平的。所以,在煤炭资源税未来的改革中应尽力保护资源原产地的利益。

五、我国水资源税费制度的改革与完善

(一)我国水资源保护的问题

水,是生命的源泉、能量的载体,是生产之要、生态之基,对人民的生活有着极为重大的影响。在我国目前所面临的环境问题中,水资源的短缺、污染问题是关注的重点之一,其根本原因在于水资源不仅影响、制约现代社会发展,而且已然成为21世纪全球环境的头号问题,威胁着人类的生存和发展。我国的水资源现状,主要有三个特点:人均水资源少,水污染严重,水资源利用率低。

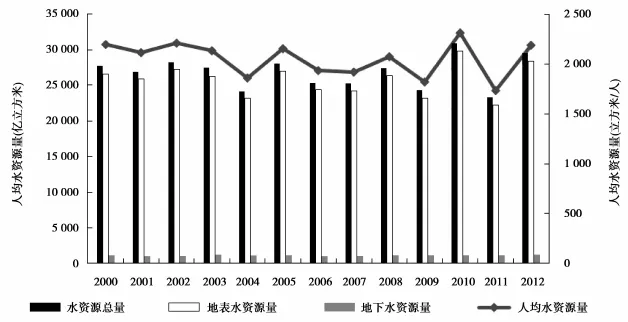

1.人均水资源少

我国可以说是一个水资源大国,水资源总量为2.95万亿立方米,居世界第六位。但是我国人均的水资源占有量却仅为2 186.1立方米,是世界人均水平的1/4,在世界上名列第127位,是全球13个人均水资源最贫乏的国家之一。我国地表水资源量占水资源总量的比重保持在96%左右,地下水资源量的占比保持在4%左右,见图1。加之,我国水资源严重分布不均,人均可利用水资源量约为900立方米。

图1 2002年—2012年中国水资源状况

2.水污染严重

随着工业的发展和城市化的进行,我国的江河、湖泊普遍受到污染,水资源的污染呈加剧趋势。水资源的污染不仅加剧了我国水资源短缺的问题,也对人们的生活质量和身体健康造成了困扰。与污染呈扩张发展的趋势相对应的却是我国的污水治理能力的低下,大部分被污染的水被直接排放。日趋严重的水资源污染形势,不仅破坏了水这一重要的生态资源,也加剧了水资源供求之间的矛盾,水资源短缺问题已然成为了我国可持续发展的瓶颈。

3.水资源利用率低

我国水资源利用效率低,存在着严重浪费现象。我国的农业用水仍然采用最古老的大水漫灌方式,国际上普遍采用的滴灌和喷灌的方式在我国推广率很低。此类方式效率低下,约有60%的水量在利用过程中流失。我国农业用水水资源利用率仅为0.4~0.5,而发达国家利用率则高达0.7~0.8,用水结构见图2。在工业方面,我国工业增加值的用水量和发达国家相比,是发达国家的5倍左右。2012年全国城市人均生活日用水量(含公共用水)为164.2升。不同地区的人均日用水量存在一定差异,但是与地区经济发展水平相关性不大,从一定程度上证明生活用水的需求具有刚性。

图2 2004—2013年全国用水总量及用水结构

面对严峻的水资源保护形势,我国对水资源的保护刻不容缓。综观世界各国对水资源的保护,目前最行之有效的办法就是开征水资源税。而现在我国的资源税体系中并没有对水资源进行保护,水资源的保护手段主要停留在行政性的水资源收费上和对水资源的污染处罚上。我国目前的水资源保护制度对水资源的保护方法局限、力度过轻。党的十八届三中全会的报告中也指出了要扩大资源税的征税范围,在这种情况下,探讨如何建和符合我国国情的水资源税,将资源税的范围扩展到水资源的保护上,实现水资源的合理利用和污染防杜,是我国水资源保护最为迫切的议题。

(二)我国水资源税收法律制度之设计

社会经济的发展和时节变迁都会带来水资源的变化。设计合理可行的水资源税制度是我国水资源保护的必由之路。鉴于当前我国水资源短缺和水污染严重的现状,我国应择时开征水资源税和水污染税,对水资源的开发利用和水污染的单位和个人征税。水资源的开征应同时兼顾社会公众的接受能力和企业的生产成本,不宜设置过高税率,同时也不能将税率设得过低,否则形同虚设的水资源税恐怕难以发挥调控作用。总体来讲,水资源税制的设计应把握循序渐进的原则和对水资源税收的专款专用。

1.征纳主体的认定

水资源税的征税主体为税务机关,纳税主体为直接取水的单位和个人。水污染税的征税主体应由税务机关与环保部门配合,税务机关根据环保部门的检测报告做出征税多少的决定。水污染税的纳税主体应为排出污水的单位和个人。

2.税基的安排

水资源税应以的各类天然水资源为征税对象,包括地表水、地下水、地热水、矿泉水等。水污染税则以企业排出的污水为课税对象,如果污染直接排入污水处理厂,且污水经处理合格则只需缴纳污水处理费。如果污水处理厂处理的污水检测不合格,则还应缴纳水污染税。

3.税率设计

我国在设计水资源税税率的问题时应考虑三个方面。第一,水资源税税率不宜过高。水资源税的开征应兼顾社会公众的接受能力和企业的生产成本,过高的税率反而会破坏生产,效果适得其反。第二,税资源税税率不宜高度统一。我国地域辽阔,水资源分布不均,且随着时节的变化水资源的状况也会发生较大差异。水资源的征收还应体现“普遍征收,级差调节”,设计税率时应考虑水资源稀缺程度、水资源条件、社会经济发展水平、地表水与地下水区别、行业差别和水资源税率设计还应考虑水资源开采对环境的损害成本。第三,水资源税税率应具有弹性。科技的发展势必会带来节水技术的提高和水污染治理能力的提高,水资源的治理边际成本亦随之变化,所以水资源税的税率应是动态的、弹性的,可以因地制宜的调整税率。

4.税收征管

开征水资源税以减缓水资源开发利用的速率,给水资源的循环发展提供时机。开征水污染税以减少污染水的排放。在处理生活污水的问题上,应在考虑消费的水量的基础上征收一定量的水污染税。对于污染企业的税收征管则“采取自行申报为主,抽检为辅”的原则。由企业自行申报污水情况,环保部门和税务部门可对企业进行抽检并按相关法律法规补缴税款或者缴纳罚款,严重的转交司法部门,以此提高税收征管效率。

5.税收优惠

我国征收水资源税的目的是为了保护水资源的存量和质量,维护我国经济的可持续发展。所以,我国在水资源税的制度设计上也应该对此有所体现。荷兰的地下水税规定了一系列税收优惠政策,取水后渗漏或者回排的都可以获得相应抵扣。对于水资源的回收利用和水污染治理方面有技术创新的也可以享受相关税收优惠政策。我国在水资源税的制度设计上,也应该体现对于节水技术和水资源净化技术发展的支持,对于企业在节水和水污染治理方面有所成就的,应当给予其一定税收优惠,在税收中得到相应的抵扣。这样能彰显我国征收水资源税的主要目的,鼓励企业进行技术创新,更好地对水资源进行保护。对于农村地区的日常用水免征水资源税,对于农、林、牧、渔等产业给予一定程度的减免。

[1]Mehlum H,Moene K,Torvik R.Institutions and the Resource Curse[J].Economic Journal,2006,116(508):1-20.

[2]孟继民.资源所有制论[M].北京:北京大学出版社,2004:2.

[3]陈少英.论财产税法收入分配调节功能之强化[J].法学,2011(3).

[4]Sustainable Development is the Process of Meeting the Needs of Current and Future Generations without Undermining the Resilience of the Life-supporting Properties of Nature or the Integrity and Cohesion of Social Systems[EB/ OL].http://gssd.mit.edu/mapping-sustainability/definingsustainable-development[2014-6-25].

[5]Hitzhusen F.Land Resource Economics and Sustainable Development:Economic Policies and the Common Good by G.Cornelis van Kooten[J].American Journal of Agricultural Economics,1994(2):337.

[6]曹明德.矿产资源生态补偿法律制度之探究[J].法商研究,2007(2).

[7]J.Baird Callicott.Ecological Sustainability as a Conservation Concept[M].Beyond the Land Ethics,SUNY Press,1999.

[8]王启业.深化山西省煤炭管理体制改革的调研报告[J].经济师,2015(1).

(责任编校:杨 睿)

On Perfection of Laws and Regulations for Resource Tax under Resource Protection Perspective

LU Cheng-gang

(East China University of Political Science and Law,Shanghai 200042,China)

Currently,the resources have gradually been exhausted,the alarming clock for natural resources shortage has been ringing,however,the present resources tax of China does not show the connotation of resources protection as the people wish but the resources tax is only regarded as a tool to regulate differential income.The urgent issue for resources protection is how to construct newstyle laws and regulations which can not only embody that the resources users must pay for them but also internalize the social cost for resources extraction and is to transform income-type resources tax into environment-friendly-type resources tax.Based on existing laws and regulations for resources tax,China can set up and perfect laws and regulations for oil and gas resources tax,coal resource tax and water resource tax so as to have a tax law system to realize that the resources users pay for the resources and to embody resources protection.

resources;resources tax;resources protection;environment-friendly

D922.6

A

1672-0598(2016)05-0085-09

10.3969/j.issn.1672-0598.2016.05.014

2015-10-27

国家社科基金重点项目(14AFX020)“中国(上海)自由贸易试验区税收法制问题研究”

吕铖钢(1989—),男,华东政法大学研究生教育院经济法学博士研究生,主要从事经济法学研究。