试论女性形象塑造和历史评价问题

——以吕后和虞姬为例

杨 倩 如(河北大学 历史学院,河北 保定 071000)

试论女性形象塑造和历史评价问题

——以吕后和虞姬为例

杨 倩 如

(河北大学 历史学院,河北 保定 071000)

吕后和虞姬是秦汉之际具有典型意义的女性,是近年出现的多部楚汉历史题材影视作品中的女主人公。通过梳理历史文献中吕后和虞姬的生平史事,运用影视史学研究方法,分析二人的影视形象,我们可将历史题材影视作品中的人物分为两类:一是人物和情节均有充分历史依据的,此类人物的塑造应严格遵循史实,不能有大的篡改,以符合历史的真实;二是人物为历史上真实存在,但事迹阙载,相关故事情节多为后人虚构,此类人物的塑造虽然主要出于艺术加工,但必须符合逻辑与情理的真实——吕后和虞姬即为这两类人物的典型代表。历史题材影视创作应从史实和人性出发,以此实现历史真实、艺术真实与情理真实的完美结合。

女性形象;历史评价;吕后;虞姬;楚汉春秋;史记;汉书;影视史学

近年来,历史题材影视作品受到媒体和公众的欢迎,其中有相当数量的作品以楚汉战争中刘邦与项羽的争霸故事为主题。作为一名女性学者,笔者向来关注历史题材影视作品中的女性形象。就目前所见,以楚汉战争为题材的影视作品中,出现最多的女性形象是吕后和虞姬。本文拟以这两位秦汉易代之际的女性为代表,以《楚汉春秋》《史记》和《汉书》的记载为依据,就历史题材影视作品中的人物形象、尤其是女性形象的塑造,以及与之相关的历史评价问题,提出自己的思考。

一、历史文献中有关吕后和虞姬的记载

(一)《史记》《汉书》中有关吕后的记载

吕后(前241-前180),名雉,字娥姁,砀郡单父县(今山东单县)人。汉高祖刘邦的皇后(前202-前195);高祖死后,被尊为皇太后(前195-前180)。有关吕后生平史事的记载,主要见于《史记》 的《高祖本纪》 《吕太后本纪》《外戚世家》和《汉书》的《高帝纪》《高后纪》《五行志》《外戚传》等篇章。

史书中对于吕后的记载,可分为女政治家和普通女性两个不同的侧面。作为一名政治家,吕后“为人刚毅,佐高祖定天下”[1](卷9,P396),是协助刘邦创建汉朝的得力助手,以及主宰汉初政治格局的重要力量。高祖去世后,吕后与其子惠帝刘盈共同执掌朝政,共计七年;惠帝去世后,吕后临朝称制达八年之久,成为汉王朝的实际统治者。作为中国历史上为数不多的女性政治家,吕雉是被载入正史的第一位皇后和皇太后。在她执掌朝政的15年间,总体而言能够做到用人得当、为政平稳、与民休息、社会安定,其才能和政绩是值得肯定的。但同时,她又是一位极端残酷、贪婪、自私的独裁者。

西汉建国之初,“所诛大臣皆吕后力”[1](卷9,P396)。刘邦和吕雉合谋,在夺取天下之后,不择手段地诛杀那些曾经与自己一同出生入死、情同手足的开国功臣,充分暴露出统治者残暴寡恩、冷酷无情的真实面目。在刘邦分封的八位异姓王中,功劳最大、实力最强的韩信和彭越,均惨死于吕后之手,其家族亦被诛灭。就连与刘邦情同手足的同乡好友、追随刘邦起事的燕王卢绾亦因担心遭吕后毒手,“往年春,汉族淮阴,夏,诛彭越,皆吕后计。今上病,属任吕后。吕后妇人,专欲以事诛异姓王者及大功臣”[1](卷93,P2638-2639),被迫于刘邦病逝后携家人逃亡匈奴,最终客死异乡。刘邦和吕雉这种鸟尽弓藏、兔死狗烹的恶劣手段,树立了中国古代政治史上的极端恶例,后世效法者史不绝书。

在高祖和惠帝死后,吕后临朝称制、独揽朝政,肆意迫害刘氏宗亲。《史记·吕太后本纪》载吕后迫害赵幽王刘友、赵共王刘恢事:

七年正月,太后召赵王友。友以诸吕女为友后,弗爱,爱他姬,诸吕女妒,怒去,谗之於太后,诬以罪过,曰:“吕氏安得王!太后百岁後,吾必击之”。太后怒,以故召赵王。赵王至,置邸不见,令卫围守之,弗与食。其群臣或窃馈,辄捕论之,赵王饿,乃歌曰:“诸吕用事兮刘氏危,迫胁王侯兮彊授我妃。我妃既妒兮诬我以恶,谗女乱国兮上曾不寤。我无忠臣兮何故弃国?自决中野兮苍天举直!于嗟不可悔兮宁蚤自财。为王而饿死兮谁者怜之!吕氏绝理兮讬天报仇。”丁丑,赵王幽死,以民礼葬之长安民冢次。……

梁王恢之徙王赵,心怀不乐。太后以吕产女为赵王后。王后从官皆诸吕,擅权,微伺赵王,赵王不得自恣。王有所爱姬,王后使人酖杀之。王乃为歌诗四章,令乐人歌之。王悲,六月即自杀。太后闻之,以为王用妇人弃宗庙礼,废其嗣。[1](卷9,P403-404)

又,《汉书·外戚传》载吕后杀害少帝母子之事:

孝惠张皇后。宣平侯敖尚帝姊鲁元公主,有女。惠帝即位,吕太后欲为重亲,以公主女配帝为皇后。欲其生子,万方终无子,乃使阳为有身,取后宫美人子名之,杀其母,立所名子为太子。

惠帝崩,太子立为帝,四年,乃自知非皇后子,出言曰:“太后安能杀吾母而名我!我壮即为所为。”太后闻而患之,恐其作乱,乃幽之永巷,言帝病甚,左右莫得见。太后下诏废之,……遂幽死。[2](卷97,P3938)

吕后最怨恨的是刘邦的宠姬戚夫人及其子刘如意,在刘邦死后,她残害戚夫人母子的心机之歹毒、手段之残忍,更是到了令人发指的程度:

高祖崩,惠帝立,吕后为皇太后,乃令永巷囚戚夫人,髡钳衣赭衣,令舂。戚夫人舂且歌曰:“子为王,母为虏,终日舂薄暮,常与死为伍!相离三千里,当谁使告女?”太后闻之大怒,曰:“乃欲倚女(汝)子邪?”乃召赵王诛之。……惠帝慈仁,知太后怒,自迎赵王霸上,入宫,挟与起居饮食。数月,帝晨出射,赵王不能蚤(早)起,太后伺其独居,使人持鸩饮之。迟帝还,赵王死。太后遂断戚夫人手足,去眼熏耳,饮喑药,使居鞠域中,名曰“人彘”。[2](卷97,P3937-3938)

戚夫人母子的遭遇不是偶然的,史称“高祖崩,诸御幸姬戚夫人之属,吕太后怒,皆幽之,不得出宫”[1](卷49,P1971),后宫诸多嫔妃均生活在她的淫威之下。纵观历代正史,吕雉将贵族女性善妒、荒淫、阴险、狠毒的一面可谓发挥到了极致,是以清人龚炜斥之曰:“开国母后莫不贤明,独吕雉以妒悍称制,外戚之祸,汉为最烈,贻谋可不慎欤!”[3](卷2“先母论史”条,P42)

另一方面,作为一名普通女性,吕雉也有为人女儿、妻子和母亲的无奈与悲哀。“在家从父、出嫁从夫、夫死从子”的封建伦理教条,从未给她自主选择命运的权利。只因其父吕公认为刘邦具有“贵人之相”,她就只能默默服从和接受,嫁给当时尚无功名、不事生产,且年长自己15岁的刘邦:

吕公者,好相人,见高祖状貌,因重敬之,……吕公曰:“臣少好相人,相人多矣,无如季相,愿季自爱。臣有息女,愿为季箕帚妾。”酒罢,吕媪怒吕公曰:“公始常欲奇此女,与贵人。沛令善公,求之不与,何自妄许与刘季?”吕公曰:“此非儿女子所知也。”卒与刘季。[2](卷1,P3-4)

吕雉嫁给刘邦之后,为他生儿育女、操持家务。在刘邦起事之初,吕雉伴随他度过了艰难岁月,甚至在楚汉对峙中一度成为人质,生命安全随时受到威胁。其父兄子侄均追随刘邦,对西汉政权的创建立下了汗马功劳。但是,刘邦却从未改变其“好酒及色”的本性,早在未发迹时即与情妇曹氏生下一子刘肥;此后还有薄姬、赵姬等诸多嫔妃,即位后又专宠戚夫人及其子如意:“及高祖为汉王,得定陶戚姬,爱幸,生赵隐王如意。孝惠为人仁弱,高祖以为不类我,常欲废太子,立戚姬子如意,如意类我。戚姬幸,常从上之关东,日夜啼泣,欲立其子代太子。吕后年长,常留守,希见上,益疏。如意立为赵王后,几代太子者数矣。[1](卷9,P395)为了保障自己和儿子的安全与地位,已年老色衰的吕后只能借助张良等一批老臣之力,在宫廷权力角逐中明争暗斗。《史记·留侯世家》详载其事始末:

上欲废太子,立戚夫人子赵王如意。大臣多谏争,未能得坚决者也。吕后恐,不知所为。人或谓吕后曰:“留侯善画计筴,上信用之。”吕后乃使建成侯吕泽劫留侯,曰:“君常为上谋臣,今上欲易太子,君安得高枕而卧乎?”……留侯曰:“此难以口舌争也。顾上有不能致者,天下有四人。四人者年老矣,皆以为上慢侮人,故逃匿山中,义不为汉臣。然上高此四人。今公诚能无爱金玉璧帛,令太子为书,卑辞安车,因使辩士固请,宜来。来,以为客,时时从入朝,令上见之,则必异而问之。问之,上知此四人贤,则一助也。”於是吕后令吕泽使人奉太子书,卑辞厚礼,迎此四人。四人至,客建成侯所。

汉十一年,黥布反,上病,欲使太子将,往击之。四人相谓曰:“凡来者,将以存太子。太子将兵,事危矣。”乃说建成侯曰:“太子将兵,有功则位不益太子;无功还,则从此受祸矣。且太子所与俱诸将,皆尝与上定天下枭将也,今使太子将之,此无异使羊将狼也,皆不肯为尽力,其无功必矣。臣闻‘母爱者子抱’,今戚夫人日夜待御,赵王如意常抱居前,上曰‘终不使不肖子居爱子之上’,明乎其代太子位必矣。君何不急请吕后承间为上泣言:‘黥布,天下猛将也,善用兵,今诸将皆陛下故等夷,乃令太子将此属,无异使羊将狼,莫肯为用,且使布闻之,则鼓行而西耳。上虽病,彊载辎车,卧而护之,诸将不敢不尽力。上虽苦,为妻子自彊。’”於是吕泽立夜见吕后,吕后承间为上泣涕而言,如四人意。上曰:“吾惟竖子固不足遣,而公自行耳。”於是上自将兵而东,群臣居守,皆送至灞上。……

汉十二年,上从击破布军归,疾益甚,愈欲易太子。留侯谏,不听,因疾不视事。……及燕,置酒,太子侍。四人从太子,年皆八十有馀,须眉皓白,衣冠甚伟。上怪之,问曰:“彼何为者?”四人前对,各言名姓,曰东园公,角里先生,绮里季,夏黄公。上乃大惊,曰:“吾求公数岁,公辟逃我,今公何自从吾兒游乎?”四人皆曰:“陛下轻士善骂,臣等义不受辱,故恐而亡匿。窃闻太子为人仁孝,恭敬爱士,天下莫不延颈欲为太子死者,故臣等来耳。”上曰:“烦公幸卒调护太子。”

四人为寿已毕,趋去。上目送之,召戚夫人指示四人者曰:“我欲易之,彼四人辅之,羽翼已成,难动矣。吕后真而主矣。”戚夫人泣,上曰:“为我楚舞,吾为若楚歌。”歌曰:“鸿鹄高飞,一举千里。羽翮已就,横绝四海。横绝四海,当可柰何!虽有矰缴,尚安所施!”歌数阕,戚夫人嘘唏流涕,上起去,罢酒。竟不易太子者,留侯本招此四人之力也。[1](卷55,P2044-2047)

然而,吕后虽然看似取得了胜利,却终因心机阴险、手段残酷失去了丈夫和儿子的敬爱与信任。史载吕后召惠帝视“人彘”,“帝视而问知其戚夫人,乃大哭,因病,岁余不能起。使人请太后曰:‘此非人所为。臣为太后子,终不能复治天下!’以此日饮为淫乐,不听政,七年而崩。”[2](卷97,P3938)惠帝去世后,吕后更加专制独裁:

太后发丧,哭而泣不下。留侯子张辟强为侍中,年十五,谓丞相陈平曰:“太后独有帝,今哭而不悲,君知其解未?”陈平曰:“何解?”辟强曰:“帝无壮子,太后畏君等。今请拜吕台、吕产为将,将兵居南北军,及诸吕皆军,居中用事。如此则太后心安,君等幸脱祸矣!”丞相如辟强计请之,太后说,其哭乃哀。吕氏权由此起。……遂立周吕侯子台为吕王,台弟产为梁王,建城侯释之子禄为赵王,台子通为燕王,又封诸吕凡六人皆为列侯,追尊父吕公为吕宣王,兄周吕侯为悼武王。[2](卷97,P3938-3939)

吕后此举,“欲连根固本牢甚,然而无益也”,最终“吕太后崩,大臣正之,卒灭吕氏”,吕氏一族终因骄奢淫逸、横行不法而招致众怒,被拥立汉文帝的大臣诛灭。吕后所开启的后宫干政、外戚擅权的恶例,成为两汉王朝、乃至中国传统政治史上难以根除的毒瘤。

(二)《楚汉春秋》《史记》及文艺作品中有关虞姬的记载

相较吕后而言,史书中关于虞姬的记载,仅见于《史记》和《楚汉春秋》中的寥寥数语。《史记·项羽本纪》叙述楚霸王项羽兵败垓下,忽闻四面楚歌,心知大势已去:

有美人名虞,常幸从;骏马名骓,常骑之。于是项王乃悲歌慷慨,自为诗曰:“力拔山兮气盖世,时不利兮骓不逝。骓不逝兮可奈何,虞兮虞兮奈若何!”歌数阕,美人和之。项王泣数行下,左右皆泣,莫能仰视。[1](卷7,P333)

《史记》仅称项羽“歌数阕,美人和之”,并未交代这位美人如何回应。唐人张守节《史记正义》注引《楚汉春秋》中《美人和项羽歌》曰:

汉兵已略地,四方楚歌声。大王意气尽,贱妾何聊生

《楚汉春秋》为汉初陆贾所著,记载自刘、项起事至汉文帝时期的历史。司马迁著《史记》,曾采撷相关史事,此后亡佚。《美人和项羽歌》亦称《和项王歌》《和垓下歌》,《史记》《汉书》均未收载此诗,惟《史记正义》加以引录,始流传至今。宋人王应麟以为“是时已为五言矣”[5](卷12,P1399-1400),后世学者亦称此为中国文学史上最早的五言诗,但也有一些学者认为汉初不可能出现如此成熟的五言诗,而认定是伪作。这并非本文所关注的问题,在此不欲多作辨析,仅从诗中可以推断出虞姬为断绝项羽的后顾之忧、歌罢自尽的情节,一个陪伴在霸王左右,温柔、忠诚、善解人意的美人形象初步形成。

上述两段史料均未说明虞姬的姓名、身份和来历。《史记》中仅说“有美人名虞”,并未明言是姓“虞”还是名“虞”。“虞姬”之名首见于唐代地理著作《括地志》:“虞姬墓在濠州定远县东六十里。长老传云项羽美人冢也。”[6](卷4,P214)五代时始见“虞美人”词牌。宋人叶梦得认为《史》《汉》称女性为“姬”是对先秦史籍的错误理解:

妇人以姓为称,周之诸女言姬,又宋言子、齐言姜也。自汉以来不复辨类,以为妇人之名。《史记》言愿居山东,好美姬。《汉书》《外戚传》云所幸姬戚夫人之类,固已失矣。注《汉书》者见其言薄姬、虞姬、戚姬、唐姬等皆妾而非后,则又以为众妾之称,近世言妾者,遂皆为姬,事之流传失实,每如是。[7](子部·杂家类,“咸丰辛酉九月十一日”条)

这说明“姬”和“美人”均非其本名,而是古代对于女性的代称。虞姬的故乡,有江苏常熟和沐阳两种说法。至于其最终结局,是自尽、被俘、还是死于乱军之中,也未作交代,今安徽省灵璧县和定远县均有虞姬墓和虞姬祠。由此可见,在真实的历史中,史家关注的是项羽英雄末路、惨烈悲壮的结局,而非其身边一位不知名的宠姬的命运。是以清人吴永和感叹曰:“大王真英雄,姬亦奇女子。惜哉太史公,不纪美人死。”但是,“虞兮之死,史笔无暇及此。然一经拈出,真见心思”[8](卷31),这一瞬间经过历代文人墨客的演绎,虞姬的形象逐渐由一个无力掌控自身命运的弱女子,演变为一个忠君爱国、情感丰富、聪慧节烈的奇女子,残酷、血腥的楚汉战争史中出现了一抹饱含着忠贞爱情与人性悲剧的亮色,演绎出一段至今仍脍炙人口的传奇——霸王别姬。

“霸王别姬”故事雏形始见于北宋张芸叟所作《霸王别虞姬》和《虞姬答霸王》二歌。《霸王别虞姬》歌曰:

垓下将军夜枕戈,半夜忽然闻楚歌。词酸调苦不可听,拔山力尽将如何。将军夜起帐前舞,八千儿郎泪如雨。临行马上复何言,虞兮虞兮奈何汝?

又有《虞姬答霸王》歌曰:

妾向道,妾向道,将军不要为人患,坑却降兵二十万。

怀王子孙皆被诛,天地神人共成怨。

妾向道,妾向道,将军莫如敬贤能,将军一心疑范增。

当时若信范增话,将军早已安天下。

天下安定在一人,将军左右多奸臣。受却汉王金四万,卖却君身与妾身。

妾向道,妾向道,将军不肯听,将军莫把汉王轻。汉王聪明有大度,天下英豪同驾驭。

将军惟恃拔山力,即此悲歌犹不悟。将军不悟兮无如何,将军虽悟兮争奈何。

贱妾须臾为君死,将军努力渡江波。”[9](卷31,“张芸叟”条)

歌词语意浅俗、近于口语,其中反复咏唱的“妾向道,妾向道”,当为艺人演出的唱词。霸王别虞姬之语明显出于《史记·项羽本纪》,值得注意的是虞姬答项王之语。虞姬历数项羽坑秦军、弑怀王、疑范增、轻刘邦等重大过失,直言“汉王聪明有大度,天下英豪同驾驭。将军惟恃拔山力,即此悲歌犹不悟”,带有明显的“尊刘贬项”之倾向,显然与史书所载情形不合。但从项、虞二人的对话中,已初见“霸王别姬”的故事雏形。

此后元人张时起作杂剧《霸王垓下别虞姬》,惜已亡佚,仅存剧目于元人钟嗣成所辑《录鬼簿》[10](卷上,“张时起”条)中。另有王伯成作杂剧《兴刘灭项》,亦已亡佚,其中亦有只言片语涉及虞姬,这说明虞姬形象在宋、金、元时期已出现于戏曲舞台之上。第一次较为完整出现的虞姬形象是元明之际无明氏所作杂剧《汉公卿衣锦还乡》,其中虞姬与项羽诀别曲文如下:

〔虞姬云〕大王江东去,妾身何处归着。

〔项羽(做沉吟科)云〕你善待沛公。

〔虞姬云〕大王何出此言,便好道忠臣不侍二主,烈女岂嫁二夫?活是项家人,死是项家鬼。妾身已是无归着,借大王剑与妾。

〔项羽云〕兀的是剑。

〔虞姬(做拜辞科)云〕大王你安心往江东去,妾身拜辞也。

妾本居江东,随君亦数年,蛾眉双宛转,莲步独翩跹。

玉貌倾城色,花容绝世间,一朝垓下故,刎首入黄泉。[11](卷81,第4折)

此处虞姬在自刎前,明确道出了“忠臣不侍二主,烈女岂嫁二夫?活是项家人,死是项家鬼”的誓言,其以死效忠、舍身殉主的形象更加鲜明。

明人沈采作传奇《千金记》,以韩信生平为主线,写楚汉相争故事。其中第三十七出“别姬”,叙述了项羽与虞姬绝别、虞姬以死明志的情节:

〔项羽云〕美人,我死也罢,只是舍不得你,你到那里去?

〔虞姬云〕吿大王知道:忠臣不事二君,烈女不更二夫。大王倘有不幸,奴家岂肯存着异心?

〔项羽云〕罢罢,你去好生伏事汉王罢!我与你别了,再不得相会了!

〔项羽云〕大王。你不须疑。赐与我三尺靑锋先刎死。

〔虞姬云〕虞美人,果是这般贞烈呵!我就把靑锋付与伊。

〔虞姬云〕大王,和你分别去!除非梦里重相会。放心前去。〔自刎介〕粉憔玉碎。

〔项羽唱〕可怜一妇人,可怜一妇人,激烈男儿志。甘自把身躯须臾丧吾龙泉也。……仰天大哭长吁气,回望山河黑雾迷,不料虞姬先刎死。[12](P65)

另有无名氏作传奇《赤松记》,叙述张良故事,在《全节》一折中,虞姬对项羽表白说“奴家为人所辱,则大王之辱也,算来不如死休”,“既要保全自家的名节,又不敢辱了大王”[13](下卷,第37出)。此处的虞姬被塑造为一个忠实维护封建礼教的卫士形象,道德说教意味更趋浓厚。

与元明戏曲中虞姬一心维护“名节”的刻板形象有所不同,明人甄伟所著《西汉演义》第八十三回《霸王帐下别虞姬》,较为细致地刻划了项羽和虞姬“镂心刻骨”的爱情,使其离别场景更具人性化和悲剧色彩:

却说霸王见楚兵皆散,将士惟有周兰、桓楚二人,势孤力弱,不觉泪下数行,回到帐中长叹曰:“天其亡我乎?”左右亦皆泣下,莫敢仰视。虞姬急起而问曰:“陛下何乃悲泣如此?”霸王曰:“楚兵将士俱已散去,见今汉兵攻围甚急,我欲辞汝冲杀出去,辗转反侧,不忍遽舍。我思与汝相守数年以来,朝夕未尝暂离,虽千军万马之中,亦同汝相随而行。今一旦与汝长别,恋恋之怀,伤感于中,不觉泪下!”虞姬听罢,相向失声,哽咽了半晌,遂告霸王曰:“妾蒙陛下眷爱,镂心刻骨,亦不能忘。今不幸遭此乱离,陛下欲舍妾长往,妾如刀割肝肠,岂容割舍?”遂扯住霸王袍袖,泪珠满面,柔声娇语,相偎相倚,甚难割舍。……

霸王与姬唱和会饮,已五鼓矣。周兰、桓楚在帐外促之曰:“天将明矣!陛下可急急起行。”霸王复又泣而别姬曰:“吾将行矣!汝当保重。”姬曰:“大王已出重围,置妾于何地?”霸王曰:“据汝姿色,刘邦见之,决留用,料不至杀伤也,汝何患其无地耶?”姬曰:“妾愿随大王之后,杂于众军中,可出则出,不可出则死于大王马前,阴魂随大王过江,葬于故土,妾之心也。”霸王曰:“万军之中,戈戟在前,军士围绕,骁勇尚不敢进,况汝从来娇媚,又不能驰骑,徒丧却花容,半世青春,诚为可惜!”姬曰:“愿借大王宝剑,妾假装男子,紧随大王之后,务要出去。”霸王遂拔宝剑递与姬,姬接剑在手,泣而告曰:“妾受大王厚恩,无以报大王,愿一死以绝他念!”遂一剑自刎而死。霸王掩面痛哭失声,几于坠马。[14](P429-430)

后有清人丁耀亢作传奇《赤松游》,着意淡化其中的道德说教意味,强化虞姬对项羽“妾虽红粉,久慕英雄”的爱慕之情,将项、虞二人塑造为“女为悦己者容,士为知己者死”的“英雄-美人”故事,使之更具情感和艺术的感染力,“霸王别姬”故事由此定型。至清末民初,庄清逸根据昆曲《千金记》及相关传说,编成京剧剧本《霸王别姬》。1922年2月15日,经梅兰芳、杨小楼首演,成为“梅派”经典名剧。此外,各地方戏曲亦有相似剧目上演,当代还被改编成歌剧、舞剧、话剧等,成为常演常新的经典剧目。

诚如后人诗云“没个虞姬垓下在,项王佳话岂能传”[15](“项羽论”条),梳理虞姬形象的历史演变,可见真实历史中因有勇无谋、残暴不仁,最终兵败身死、自取灭亡的项羽,却因虞姬形象的不断丰富、美化、净化,而逐渐被塑造为文艺作品和民间传说中儿女情长、慷慨悲壮的末路英雄形象,获得了后世的同情与尊敬。随着楚汉相争的历史日益远去,刘邦与项羽两大阵营在政治斗争中的尖锐对立及其各自的成败结局,已不再是人们关注的焦点;而“霸王别姬”故事中“英雄-美人”的叙事模式、“爱情-死亡”的悲剧主题却被不断强化,此与当代人们的情爱观、个体意识与审美价值相契合,从而具有了经久不衰的艺术魅力。

(三)对于吕后和虞姬的历史评价

虽然在真实历史中的吕后和虞姬,地位、命运相去甚远,但官方和民间对于二人的评价(亦包括对于刘邦和项羽的评价),并未拘于世俗的事功成败,而是普遍抱持着“垓下何必更悲歌,虞兮吕兮较若何”,“若道高皇胜项羽,试将吕后比虞姬”[16](卷8,P255)的观点。

对于吕后的政治才能和历史功绩,《史记》《汉书》 中均有较高的评价。《史记·吕太后本纪》和《汉书·高后纪》赞曰:“孝惠皇帝、高后之时,黎民得离战国之苦,君臣俱欲休息乎无为,故惠帝垂拱,高后女主称制,政不出房户,天下晏然。刑罚罕用,罪人是希。民务稼穑,衣食滋殖。”[1](卷9,P412)然而,出于史家“不虚美,不隐恶”的叙事传统,马、班二人对其性格的阴暗面及其家族的倒行逆施,也进行了尖锐的揭露与批判。司马迁自述作《吕太后本纪》的宗旨:“惠之早霣,诸吕不台;崇强禄、产,诸侯谋之;杀隐幽友,大臣洞疑,遂及宗祸。”[1](卷130,P3302)班固则将吕后之死归因于残害戚夫人母子的恶报:“高后八年三月,祓霸上,还过枳道,见物如仓狗,撠高后掖,忽而不见。卜之,赵王如意为祟。遂病掖伤而崩。先是高后鸩杀如意,支断其母戚夫人手足,搉其眼以为人彘。”[2](卷27,P1397)唐人司马贞据此概括吕后生平曰:

高祖犹微,吕氏作妃。及正轩掖,潜用福威。志怀安忍,性挟猜疑。

置鸩齐悼,残彘戚姬。孝惠崩殒,其哭不悲。诸吕用事,天下示私。

大臣菹醢,支孽芟夷。祸盈斯验,苍狗为菑。[1](卷9,P412)

出于对女主专权和外戚政治的防范与否定,吕雉身后,源于汉文帝一脉的光武帝刘秀废吕后位、将其迁出高庙,尊文帝生母薄太后为高皇后:

(中元元年冬十月)甲申,使司空告祠高庙曰:“高皇帝与群臣约,非刘氏不王。吕太后贼害三赵,专王吕氏,赖社稷之灵,禄、产伏诛,天命几坠,危朝更安。吕太后不宜配食高庙,同祧至尊。薄太后母德慈仁,孝文皇帝贤明临国,子孙赖福,延祚至今。其上薄太后尊号曰高皇后,配食地祇。迁吕太后庙主于园,四时上祭。”[17](卷1,P34)

刘秀的态度不仅代表着汉王朝、也体现着中国传统男权社会对于吕后的主流评价,此后历代史家学者对吕后的评价亦以负面为主。例如,南朝学者刘勰认为:“庖牺以来,未闻女帝者也。汉运所值,难为后法。……宣后乱秦,吕氏危汉;岂唯政事难假,亦名号宜慎矣。”[18](卷4,P285)北朝史官魏收认为:“夏桀、殷纣丧二邦,秦母、吕雉秽两国也。”[19](卷93,P1988)北宋欧阳修撰《新唐书·则天皇后纪》,将武则天与吕后皆视为“牝鸡司晨”、败坏纲纪的祸端,认为“吕氏虽非篡汉,而盗执其国政”[20](卷4,P71)。宋人谢采伯则认为《汉书》作者将《外戚传》置于《匈奴传》之后,是由于吕后“内戕皇嗣,外擅兵权,汉之存亡,在其掌握,甚于匈奴”,认为吕雉对国家的祸害甚至超过匈奴的威胁,“是百万之师不若一女子足以亡人之国也。”[21(]卷2)“,前汉《外戚传》乃在《匈奴传》后条”)此类贬词,史不绝书。

相较而言,虞姬这个在史书中仅以寥寥数语带过的人物,在历代文人墨客笔下,却被塑造成为集美貌、忠贞、节烈于一身的传统女性典范,咏叹赞颂之声不绝。明人黄周星《虞美人》词惋惜虞姬之死,“红颜一剑酷伤心,化作娇花开落到如今”[22](P2178);清人黄永则认为虞姬能够以身殉主,是为死得其所:“虞姬墓上不须悲,犹与项王白首两同归”[23](卷2,“黄云孙先生诗词条”)。明清两位女诗人朱静庵和朱德蓉,一曰“贞魂化作原头草,不逐东风入汉郊”[24](闰集第4),一曰“贞心甘向秋霜剑,不欲含情学汉妆”[25](卷183),赞美了虞姬宁死不事汉王的节操。而曹雪芹在《红楼梦》中,另辟蹊径,借林黛玉之口发出了“黥彭甘受他年醘,饮剑何如楚帐中”[26](第64回,P914)的惊人之语。意在鄙薄反复无常、苟且求荣,最终死于刘邦和吕雉之手的英布、彭越之流,其勇气与智慧远不如饮剑楚帐之中的虞姬,体现出作者不同凡俗的史识。

此外,民间还流传着许多与虞姬相关的遗闻轶事,如“虞美人草”和“虞美人花”等。传说“姬葬处,生草能舞,人呼为虞美人草”,是故清人王应奎称“虞姬墓旁之草,虽大风不能摇,贞心所属也”[27](P914)。又有“虞美人花”,“相传此花出虞姬冢上,四月开”,明人吴嘉纪赋诗赞曰:“楚汉今俱没,君坟草尚存。几枝亡国恨,千载美人魂。影弱还如舞,花娇欲有言。年年持此意,以报项家恩。”[28](P587)如此种种,不胜枚举。

值得注意的是,在历代文人学者的笔下,作为项羽宠姬的虞姬常与被吕后残害的戚夫人相提并论,以二人迥异的结局凸显女性在男性争霸的历史中无可避免的悲剧命运。如宋人范成大题虞姬墓诗曰:“刘项家人总可怜,英雄无策庇婵娟。戚姬葬处君知否,不及虞兮有墓田”[29](P145);清人朱黼题虞姬祠诗云“兵戈转战生死同,美人即是真英雄”,“咄哉孺子刘沛公,戚姬乃以人彘终”[25](卷92),均表达了对虞姬的敬意和对戚姬的同情。

在清人许奉恩的笔记小说《里乘》中,别出心裁地记述了一段梦中奇遇。作者自称受友人——安徽灵璧县令朱泽所托,为重修的虞姬墓题写碑文,颂扬虞姬“饮刃计决,匪石心坚,拼一死所以报恩,庶千秋斯无遗憾”的“贞情烈魄”。此后作者“金陵秋试归,阻风乌江”,在梦中“忽见一古装美人,媥姺登舟,容采照耀”,自称“妾乃西楚虞姬是也。前朱使君泽及枯骨,知碑文出自椽笔,崇论伟议,使妾读之,千年幽愤,顿为一泄”。更令人称奇的是,梦中的虞姬为作者引见戚姬,自称二人均为王母之女,转世为项羽和刘邦之宠姬,经历了楚汉战争的荣辱悲欢,如今“皆返仙班”,“蜕脱人寰,孽缘尽割”。作者将虞姬与戚姬生前之祸、吕雉身后之辱相比较,认为“戚呼人彘,生罹熏耳之灾。吕号野鸡,死受赤眉之辱。以视姬之就义凛凛,伸志昭昭,完大节于生前,留清名于殁后者,其得失为何如耶?”[30](卷7,“纪梦”条)故事虽荒诞不经,但却彰显了民间基于朴素的因果报应、轮回转世的历史循环观念,对吕、虞二人鲜明的抑扬态度。

此外,浙江绍兴上虞县虞姬庙有明人倪元璐所题对联:“今尚祀虞,东汉已无高后庙。斯真霸越,西施羞上范家船”[31](卷3,P2555);安徽灵璧虞姬墓碣将虞姬与吕后的身后毁誉进行比较曰:“夫妇人之所重者,从一而终也。姬之死,不以盛衰改节,足为事人而怀二心者之戒。且当是时,吕氏佐高祖定天下,而其墓乃见辱于赤眉。千载之后,犹有过姬冢而凭吊之者。然则节义之于富贵,其轻重何如也!”[32](卷1,“楚霸王虞姬墓”条)吕、虞二人身后评价的巨大落差,由此可见一斑。

分析后人“尊虞贬吕”的“一边倒”倾向,究其原因,缘于吕后和虞姬这两个时代相同、身份相似的贵族女性形象,在由男性书写的传统正史和文艺作品中,分别代表着两种对于传统男权社会所构建的伦理道德和价值观念皆然不同的形象:前者是男权秩序的挑战者与破坏者,后者则是基于男性审美观与价值观创造出来的完美女性。虞姬在自刎前声称“活是项家人,死是项家鬼”,将自己的死归结为“忠臣不事二君,烈女不更二夫”,是故清人刘声木赞曰:“虞姬实以节烈卓立千古,为阃内立之防,有关名教甚钜,岂仅以‘美人’二字,即足以概其生平哉!”[32](卷10,“楚霸王虞姬墓诗”条)对此,当代有学者从女性主义视角,进行了更为深刻的阐发:作为男性话语建构的对象,虞姬以男权社会下的“他者”身份出现,具有传统女性人格的美丽,同时也被负载了双重的身份意义——在身体上对男性的贞洁与在精神上对君王的忠诚。从私人情感角度而言,虞姬自杀是对丈夫项羽的忠贞;就社会意义而言,她的死是对西楚政权的忠诚。虞姬之所以成为脍炙人口的经典艺术形象,正是男性叙述者以自身视角对其所进行的文化建构。[33](P28)

综上可知,如果说从历史叙事的角度来看,“霸王别姬”故事被学者视为“中国历史上最著名的一次虚假报道”[34](P74),但对于文学艺术、民间传说乃至公众的历史意识及审美心理而言,这种对于历史人物、事件的重新加工和演绎,却使得沉重、枯燥、冰冷的历史文本,成为优美、鲜活、温情的历史记忆。对此有学者评论说,像“霸王别姬”这种史学上仅有片言只语记载的片刻,最终却演变为历史长河中的一个经典时刻,足见文学艺术参与历史文明构建的重要性和必要性[35](P83)——这一观点笔者亦深为赞同。

二、楚汉历史影视中的吕后和虞姬形象

(一)再现吕后和虞姬形象的影视作品

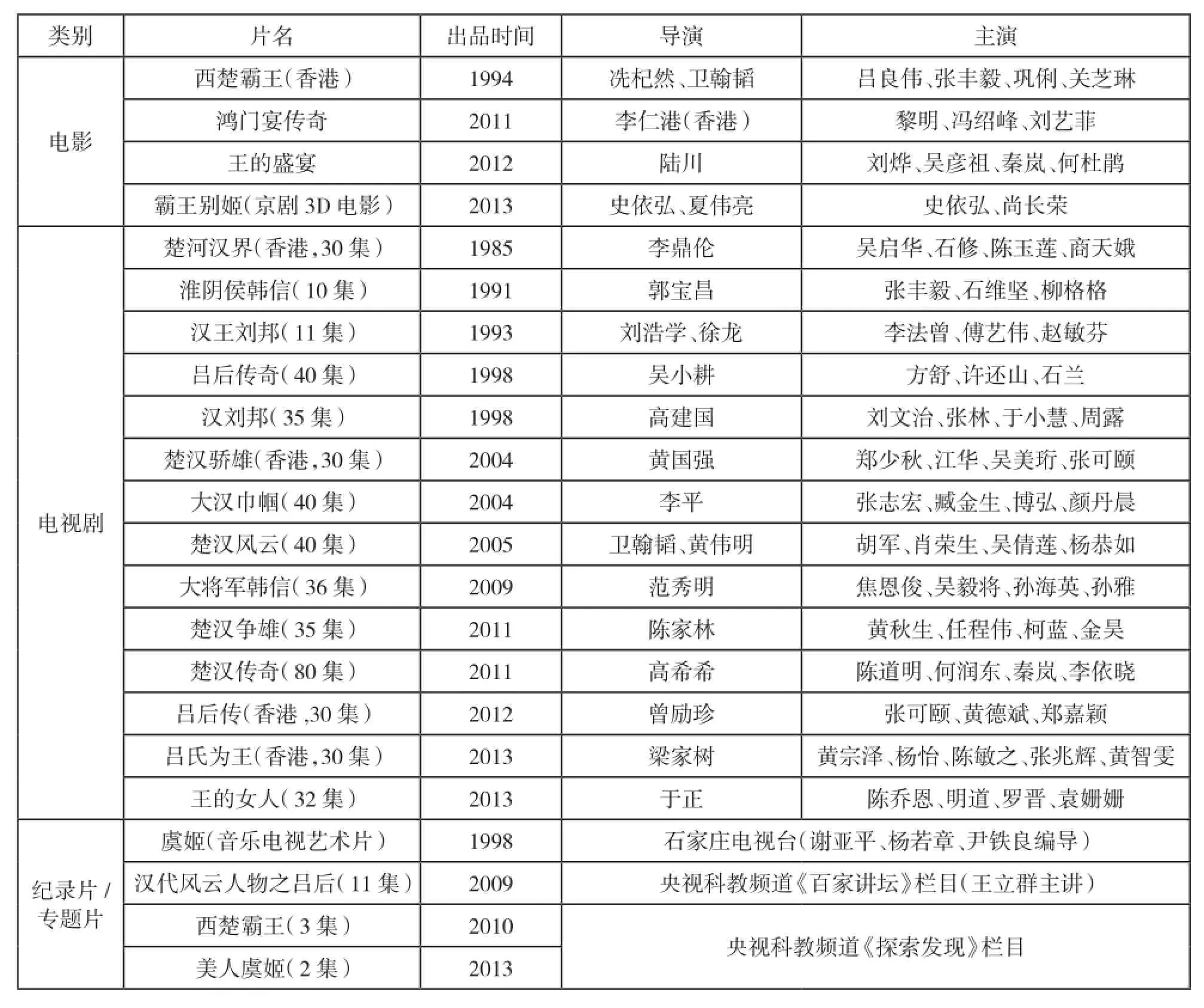

自20世纪90年代以来,在中国大陆及港台地区的十余部影视作品中,出现了吕后和虞姬的形象,另有一些纪录片和专题片中也涉及二人生平史事。笔者试列表如下:

类别片名出品时间导演主演西楚霸王(香港)1994冼杞然、卫翰韬吕良伟、张丰毅、巩俐、关芝琳鸿门宴传奇2011李仁港(香港)黎明、冯绍峰、刘艺菲王的盛宴2012陆川刘烨、吴彦祖、秦岚、何杜鹃霸王别姬(京剧3D电影)2013史依弘、夏伟亮史依弘、尚长荣电影楚河汉界(香港,30集)1985李鼎伦吴启华、石修、陈玉莲、商天娥淮阴侯韩信(10集)1991郭宝昌张丰毅、石维坚、柳格格汉王刘邦(11集)1993刘浩学、徐龙李法曾、傅艺伟、赵敏芬吕后传奇(40集)1998吴小耕方舒、许还山、石兰汉刘邦(35集)1998高建国刘文治、张林、于小慧、周露楚汉骄雄(香港,30集)2004黄国强郑少秋、江华、吴美珩、张可颐大汉巾帼(40集)2004李平张志宏、臧金生、博弘、颜丹晨楚汉风云(40集)2005卫翰韬、黄伟明胡军、肖荣生、吴倩莲、杨恭如大将军韩信(36集)2009范秀明焦恩俊、吴毅将、孙海英、孙雅楚汉争雄(35集)2011陈家林黄秋生、任程伟、柯蓝、金昊楚汉传奇(80集)2011高希希陈道明、何润东、秦岚、李依晓吕后传(香港,30集)2012曾励珍张可颐、黄德斌、郑嘉颖吕氏为王(香港,30集)2013梁家树黄宗泽、杨怡、陈敏之、张兆辉、黄智雯王的女人(32集)2013于正陈乔恩、明道、罗晋、袁姗姗电视剧虞姬(音乐电视艺术片)1998石家庄电视台(谢亚平、杨若章、尹铁良编导)汉代风云人物之吕后(11集)2009央视科教频道《百家讲坛》栏目(王立群主讲)西楚霸王(3集)2010央视科教频道《探索发现》栏目美人虞姬(2集)2013纪录片/专题片

(二)影视剧情与史书记载相异之处

总体而言,当代文学、影视作品中的虞姬,基本上是古代戏曲、演义中完美形象的延续,而吕后的形象和评价则较古代以负面、否定居多,出现了较大转变。历史学者大多肯定吕后的政治才能和历史功绩,认为其临朝称制时期的政策,对“文景之治”的历史成功有引导性的意义[36](P83);对其性格心理的转变过程,和充满矛盾意味及悲剧色彩的命运,也能在同情式的理解基础上,予以公正客观的评价[37](P37-42)。

然而令人遗憾的是,上表所列影视作品,虽然大多号称高投入、大制作的“史诗巨片”,集中了内地和港台的众多明星,但无论从历史、文学还是从艺术视角来衡量,均未能真实、生动、令人信服地再现楚汉战争这一重大历史进程,其中出现的吕后和虞姬形象也令人失望。以下分别举例加以说明。

先说吕后。史载汉惠帝死后,吕后临朝称制,大肆诛杀、迫害刘氏宗亲,扶植吕氏外戚势力,由此引发了“诸吕之乱”,导致吕氏被族诛。然而一些影视作品却意欲美化吕后形象,随意篡改史实、编造剧情。如电视剧《吕后传奇》,叙述吕后不仅不想封“诸吕”为王,还想趁机夺去他们的兵权,立刘邦的儿子为皇帝。《史记》明明记载吕雉去世后,“诸吕吕产等欲为乱,以危刘氏,大臣共诛之,谋召立代王(即汉文帝)”[1](P413),此剧却说在“诸吕”发动叛乱包围皇宫之时,吕后派专人突出重围,在外迎立文帝并下诏令文帝带兵入京。再如影片《西楚霸王》,叙述刘邦与项羽对峙时,被项羽射伤且被楚军围困。在危急时刻,吕雉率军士佯装投降,为刘邦突围创造时机,而自己却被项羽扣留在楚营为人质——这也是荒诞不经的虚构。史书记载刘邦被困一事与影片完全不同:首先是被困地点有误,史书记载刘、项对峙在荥阳而非广武山[1](P372-373);其次是救刘邦突围者非吕雉,而是纪信[1](P373)。更有甚者,在影片《西楚霸王》和《王的盛宴》中,吕雉居然对项羽流露出非比寻常的爱慕和欣赏之情,发出了“霸王英雄盖世,哪个女子不倾心”和“项羽是我见过的最高尚的人”之类的赞叹,也是完全不合情理的胡编乱造。

再说虞姬。由于史书记载简略,虞姬其人留给了后人许多想象空间,因此在文艺作品中,其形象基本出于虚构,这是可以理解的。如前文所述《千金记》《西汉演义》,以及京剧《霸王别姬》等作品,即属成功而富于典型的创造。然而,近年来的一些影视作品中的虞姬形象和情节却虚构、演绎太过,背离了历史真实与道德底线。例如,在《西楚霸王》《楚汉风云》和《王的盛宴》等影视中,虞姬不仅是项羽的爱人,更成为令刘邦心仪、令吕雉忌妒的女人。楚汉战争的根源被“戏说”为对一个绝世美女的争夺,刘邦和项羽所代表的两种政治势力的斗争被简单归结于个人的恩怨情仇。电视剧《楚汉风云》虚构刘邦和项羽因爱慕虞姬且同时登门求亲,而虞姬独垂青于项羽,致使二人日后成为仇敌;影片《鸿门宴传奇》叙述项羽为了不让刘邦抢先占领咸阳而安排其护送虞姬回乡,刘邦则将虞姬当作人质扣留在营中,作为与项羽谈判的筹码;至于影片《西楚霸王》中叙述项羽火烧阿房宫,竟然是因为相信了吕雉的谣言,认为虞姬遭到了秦二世胡亥的污辱……此种情节上的漏洞和硬伤,比比皆是。

概言之,在这些影视中,秦汉之际恢弘壮阔的历史进程和英雄辈出的传奇故事,被描绘成一出荒谬、庸俗的闹剧,甚至一再突破公众的审美观念和人性的道德底线。如影片《王的盛宴》,导演以“毫无底线就可以获得最后胜利”作为再现楚汉战争进程的出发点,将项羽在鸿门宴上迫于情势不得已释放刘邦,解读为项羽心地光明、道德高尚;而将刘邦和吕后屠杀功臣的残酷之举,归因于韩信杰出的军事才能遭到了刘邦的忌恨,为了保持政权稳固,吕雉才串通萧何以计诱杀韩信……导演自称旨在揭示“人类在生存与权力的角逐中,人心的欲望是怎样黑暗深不可测,摧毁理想”,但诚如一篇影评所言,这些作品“削历史之足,适自己臆造的主题之履,扭曲历史和人物的性格,使故事充满了无法自圆其说的矛盾”,最终,其“惨淡的票房和观众的恶评”,反映了当代一些“精英蔑视人民,缺乏人民视野的基本立场”。[38](P2)

三、存在问题及理论反思

(一)存在问题

上述楚汉历史题材影视作品,归结起来,存在着两个突出的问题:一是编导、演员对于秦汉时期的历史背景、时代特色和人物史实缺乏全面、深入、细致的理解,背离《史记》《汉书》等基础文献,片面强调重新“阐释”“解读”历史,而忽视了历史题材影视作品应首先立足于史实,并符合公众的价值观、审美观这一基本常识。二是制作方和主创人员过分追求经济效益,大多注重民间轶闻野史的演绎,迎合低级浅俗的审美趣味,结果所谓的“史诗大片”,不过是人力、物力、财力的浪费,以及对公众的愚弄而已——此种情况普遍存在于当前历史题材影视作品的创作中。

(二)理论反思

历史题材影视作品属文艺范畴,与史书(特别是正史)的编撰要求有本质不同,在尊重基本史实的基础上进行艺术创作,是完全可行的。然而,此类作品不应是对历史的简单再现或任意虚构,而是要从史实出发、从人性出发,符合公众的道德观念和审美需求。创作者应赋予文献史料以新的生命,创造出高于历史原型的艺术典型,实现历史真实、艺术真实与情理真实之间的完美结合。具体而言,我们应在历史真实与艺术真实之间找到一个平衡点,在进行艺术虚构时,必须符合基本逻辑和生活常识,符合人性与情理,人物性格与故事情节必须有一个合理的演进方向,体现出正面的思想倾向与价值判断——此即近年来兴起的“影视史学”的研究范畴。

例如,一般情况下,将历史上真实存在的人物、事件置于另一时间、地点是可以接受的,但却必须符合情理。如前文所述刘邦被围一事,影视作品将解救刘邦突围者写成他人、而非纪信,这是可以接受的,但写成是吕雉则不合情理。因为在两军交战之际,能解救主帅脱离险境者,只可能是其属下的文臣武将,不大可能是一介妇人。事实上,在古代战争中,军队中有妇女被认为是不祥之兆。《汉书·李陵传》载李陵以五千步兵与匈奴单于所率八万精骑作战,被困而无法突围。陵曰:“吾士气少衰而鼓不起者,何也?军中岂有女子乎?”搜查之后,发现“关东群盗妻子徙边者随军为卒妻妇,大匿车中。陵搜得,皆剑斩之。明日复战,斩首三千余级”[2](P2453),即为一明证。虞姬随侍项羽之侧,应属特殊情况,是以《隋书》曰:“古称妇人不入军,临阵时耳。至于营垒之间,无所伤也。项籍虞姬,即其故事。”[39](P1312)据笔者推测,当是出于项羽“霸王”的实力地位,以及骄傲轻敌的自大心理。在大多数情况下,古代妇女即便随军出征,也只能在驻军的营地活动,不太可能直接上战场参与战斗——这种情节完全是违背生活常识的胡编乱造。

再如,在一些影视剧中,吕后往往被塑造得心狠手辣、诡计多端,而戚夫人却是委曲求全,备受吕后的欺凌和迫害,这也不符合历史与情理的真实。真实历史中的戚夫人并非一付任人宰割的无辜形象,她使出混身解数想将自己的儿子推上皇位,可以想见,在当时吕后母子的处境是非常难堪、甚至危险的,平心而论,戚夫人母子的遭遇,在很大程度上应咎于她的恃宠而骄及其对至尊之位的贪欲,我们不能因为戚夫人日后的悲惨结局,就将其视为一个完全无辜的受害者。因此对吕、戚二人的矛盾斗争不应作简单的脸谱化处理,那不符合历史与情理的真实。当然,在刘邦去世后,吕后对戚夫人母子、后宫嫔妃以及刘氏宗亲的折辱、摧残、迫害,则完全是灭绝人性的,对此应态度鲜明地予以批判。在影视作品中塑造吕后的形象,应着力刻画其性格的多重性,以及随着事态发展所表现出的心理的层次感,更应揭示其行为、心理背后的深层动因:如封建社会对于女性的压制、束缚,刘邦的薄情、寡恩、不忠,戚夫人母子带来的身份危机,以及吕后自身对于权力、地位的野心和欲望,等——这样才能在历史事实中发掘出更多有价值的理性思考和人文关照。

四、结论

吕后和虞姬是中国古代史书和文艺作品中两个具有代表性的女性形象。从一个平民的女儿、妻子、母亲,到西汉皇朝的后宫之主,再到临朝称制的实际统治者,吕雉经历了不同的角色、身份的变换,其性格、心理必将产生变化,我们应予以客观、全面的分析和评价。抛却传统男权社会对于女性的歧视与限制立场,以及对于女主专权和外戚政治的偏狭态度,作为一名当代女性,笔者对于吕雉生平的总体评价仍是持否定态度的。虽然她的政治才能和历史功绩不容否认,但相较历史上一些以贤德宽厚闻名的后妃(如唐太宗长孙皇后、明太祖马皇后等),吕后并未做到善待臣下与后宫诸人,并匡正君主之失,而是成为刘邦诛杀功臣的帮凶,更开启了后世女主专权、外戚干政的恶例。在她身上,很难找到女性最可贵的品质:温柔、善良、包容、富于爱心和同情心等,甚至连最基本的人性都一并泯灭——此正体现出封建专制的黑暗和权力欲望对于人性的扭曲、摧残。

相较而言,虞姬的故事虽基本出于虚构,且蕴含着浓厚的封建伦理道德色彩,但其美丽、温柔的形象,忠贞、节烈的品格,对于爱情的追求和坚守,面临重大抉择时的勇气与智慧,却在由男性书写的“是非成败转头空”的历史中,增添了一抹女性的柔美坚毅——这一形象所散发出的人情美、人性美,至今仍具有不可磨灭的价值。

令人遗憾的是,目前所见以楚汉战争为题材的影视作品中的艺术形象和故事情节,既缺乏合乎历史真实和情理的可信度,也不具有打动人心的艺术感染力。通过对吕后和虞姬生平史事、艺术形象和历史评价的分析,我们可将历史题材影视作品中的人物分为两类:一是人物和情节均有充分历史依据的,此类人物的塑造应严格遵循史实,不能有大的篡改,要符合历史的真实;二是人物为历史上真实存在,但事迹阙载,相关故事情节多为后人虚构的,此类人物的塑造虽然主要出于艺术加工,但必须符合逻辑与情理的真实——吕后和虞姬正是这两类人物的典型代表,这对于历史题材文艺作品中人物形象的塑造(尤其是女性形象),不无借鉴意义。

综上所述,笔者得出以下两点结论:

一、历史题材影视创作的首要原则是树立正确的历史价值观。对于历史的改编和创作应从史实和人性出发,以历史主义的观点和唯物辩证的态度去从事历史人物、事件的研究与评价,以此实现历史真实、艺术真实与情理真实的完美结合。

二、在历史传播与普及的过程中,专业史学工作者的参与至关重要。由于影视作品的创作者大多并非历史专业出身,缺乏专业的研究水平和表述能力,广大观众更不具备基础历史知识,如能有更多史学工作者关注历史题材文艺作品的创作和评议,对于提升此类作品的学术水准和艺术质量,普及历史文化知识,构建公众历史价值观,必将产生积极的推动作用,从而使影视史学在专业与通俗、研究与创作之间探索出一条健康发展的道路。

[1] [汉]司马迁.史记[M].北京:中华书局,1959.

[2] [汉]班固.汉书[M].北京:中华书局,1962.

[3] [清]龚炜.巢林笔记[M].北京:中华书局,1981.

[4] [汉]陆贾.楚汉春秋[M].济南:齐鲁书社,2000.

[5] [宋]王应麟.困学纪闻全校本.栾保群等校点[M].上海:上海古籍出版社,2008.

[6] [唐]李泰.括地志辑校[M].北京:中华书局,1980.

[7] [宋]叶梦得.避暑录话[M].清四库馆本,1868.

[8] [清]沈德潜.清诗别裁集[M].清乾隆二十五年刻本.

[9] [宋]张知甫.可书[M].清光绪七年刻本.

[10] [元]钟嗣成.录鬼簿[M].明孟称舜刻本.

[11] [明]郭勋.雍熙乐府[M].明嘉靖四十五年春山刊本.

[12] [明]毛晋.六十种曲[M],北京:中华书局,1958.

[13] [明]甄伟.西汉演义[M].王锦民校注.北京:华夏出版社,1995.

[14] [明]无名氏.新刻全像点张子房赤松記[M].明金陵唐氏刻本

[15] 何海鸣.求幸福斋随笔[M].上海:上海书店,1916.

[16] [清]袁枚.随园诗话[M].北京:人民文学出版社,1960.

[17] [南朝宋]范晔.后汉书.[M].北京:中华书局,1965.

[18] [南朝梁]刘勰.文心雕龙注范文澜注[M].北京:人民文学出版社,1957.

[19] [北魏]魏收.魏书[M].北京:中华书局,1959.

[20] [宋]欧阳修.宋祁[M].新唐书.北京:中华书局,1974.

[21] [宋]谢采伯.密斋笔记[M].四库全书本.

[22] 饶宗颐.张璋纂辑.全明词[M].北京:中华书局,2006.

[23] [清]王之春.椒生随笔[M].光绪七年刊本.

[24] [清]钱谦益编.列朝诗集[M].学识斋刻本,1868.

[25] 徐世昌编.晚晴簃诗汇[M].退耕堂刊本,1929.

[26] [清]曹雪芹.红楼梦[M].北京:人民文学出版社,1982.

[27] [清]王应奎.柳南续笔[M].北京:中华书局,1983.

[28] 钱仲联主编.清诗纪事(一).明遗民卷[M].南京:江苏古籍出版社,1987.

[29] [宋]范成大.石湖集[M].上海:上海古籍出版社,1981.

[30] [清]许恩奉.里乘[M].学识斋刻本,1868.

[31] [清]梁章钜.楹联丛话[M].上海:上海书店,1981.

[32] [清]刘声木.苌楚斋随笔[M].直介堂丛刊本,1929.

[33] 贺闱.“霸王别姬”故事系统中虞姬形象演变浅探[J].语文学刊,2010,(4).

[34] 张剑锋.学习时报.霸王别姬:中国历史上最著名的一次虚假报道[N].2010-11-15.

[35] 程慧琴.霸王别姬——历史经典时刻的文学艺术演绎[J].广西师范学院学报(哲社版).2008,(1).

[36] 王子今.吕后对文景之治起到了引导性的作用[N].中华读书报,2010-03-24.

[37] 刘昌安.吕后的个性心理特征及其形成[J].社会科学,1999,(3).

[38] 常梦飞.王的盛宴:“主题先行”的失败[N].法制日报,2013-01-26.

[39] [唐]魏征.隋书[M].北京:中华书局,1973.

责任编辑:侯德彤

Female Image Shaping and Historical Evaluation: Taking Empress Lü and Beauty Yu Ji as an Example

YANG Qian-ru

( School of History, Hebei University, Baoding 071000, China )

Empress Lü and Beauty Yu Ji are representative female figures in Qin and Han dynasties; they are also the heroines of the historical plays of the War history between Chu and Han (206-202 B.C.). This research analysis of their life story of is conducted by using historical documents and the method of image history. The conclusion is that we can divide the characters in the historical play into two categories: one is the real history of the existence like Empress Lü and the other is a kind of fctional characters like Beauty Yu Ji. The former one should strictly follow the true history, which cannot be tampered with; the latter one is short of historical records, her story mainly from fction and artistic processing, but it must be logical and reasonable. The historical plays should be based on history and human nature, in order to achieve the perfect combination of real history, artistic creation, and logical reasoning.

female image; historical evaluation; Empress Lü; Beauty Yu Ji; Records of the Great Historian; Chronicles of the Han Dynasty; historical studies of flms and TV serials

G122

A

1005-7110(2016)05-0019-11

2016-08-01

杨倩如(1971-),女,陕西西安人,河北大学历史学院副教授。