基于文献计量的碳交易研究态势分析*

王 昭,秦汉时,林丽珊,汪 鹏,2,3,赵黛青,2,3†

(1. 中国科学院广州能源研究所,广州 510640;2. 中国科学院可再生能源重点实验室,广州 510640;3. 广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室,广州 510640;4. 中国科学院大学,北京100049)

基于文献计量的碳交易研究态势分析*

王 昭1,2,3,4,秦汉时1,2,3,4,林丽珊1,汪 鹏1,2,3,赵黛青1,2,3†

(1. 中国科学院广州能源研究所,广州 510640;2. 中国科学院可再生能源重点实验室,广州 510640;3. 广东省新能源和可再生能源研究开发与应用重点实验室,广州 510640;4. 中国科学院大学,北京100049)

本文基于Web of Science的SSCI和SCI-E数据库,利用文献计量学方法,对碳交易研究领域的产出情况进行了数据分析。结果表明:碳交易研究的科研产出整体呈增长态势,其趋势变化与关键事件的时间节点相吻合;美国在碳交易研究领域具有较强的影响力,中国虽然起步较晚,但近年来论文的影响力增长迅速,中国科学院的发文数量位居研究机构第一位;通过关键词的词频分析,本文归纳出该研究领域的五个研究热点,分别为行政政策、市场机制、经济影响、替代效应、环境效应;有不少研究采用了模型工具,论文中采用的模型分析方法主要为投入产出模型、最优化模型和一般均衡模型。

碳交易;文献计量;态势分析;词频分析;TDA软件

0 前 言

《京都议定书》首次把市场机制作为促进温室气体减排的新路径,碳排放权交易制度(简称“碳交易”)在这样一种背景之下应运而生,其目的是在总量控制的前提下,引入市场机制,以最小的成本实现温室气体减排[1]。

目前,大量学者针对碳交易机制进行了不同层面的研究。康艳兵等从制度层面探讨碳交易机制设计问题[2-4],郑爽等从政策比较视角总结碳交易与碳税的孰优孰劣[5-7],汤铃等从经济角度分析碳交易对宏观经济的综合影响[8-10],崔金星等从法律角度提出与碳交易相配套的法律法规建设问题[11-13]。碳交易研究是个复杂的学术问题,本文从文献计量学角度对研究碳交易的文献进行定量分析,希望能够反映碳交易相关研究的热点和态势,为全国碳交易市场建设的设计运行提供借鉴。

文献计量学是借助文献各种特征的数量,采用数学与统计学方法来描述、评价和预测科学技术的现状与发展趋势的图书情报学分支学科[14]。近年来,文献计量学方法在各个学科领域得到了广泛的应用[15-20]。因此,本文利用文献计量学方法对全球最为重要的科研论文数据库SSCI和SCI-E收录的文章进行数据检索和量化处理,分析碳交易的研究热点、重要方法等问题,为研究碳交易的学者提供参考。

1 研究方法

1.1 文献检索

本文所有的统计数据均来源于 Web of Science平台下的SCI-E和SSCI数据库。为了提高被检索文献与碳交易研究的相关程度,对数据库中1989-2015年的文献进行了标题检索,其检索条件如下:

检索式:TI=((carbon* or CO2* or carbon dioxide* or emission*) and trad*)

文献类型:Article、Proceeding paper、Review

语言类型:English

检索时间:2016.03.21

文献篇数:1 274篇

将最终的检索结果导入 TDA(Thomson Data Analyzer)软件进行数据挖掘,在对检索结果进行清洗、合并和去重之后,再利用MS-Excel对清洗后的结果进行计算、分类和汇总,最终的结果以图表形式直观显示。

结果显示:1989-2015年间,共有来自50个国家或地区708家研究机构的1 083位学者(8篇佚名作者除外)以第一作者身份在SCI-E和SSCI数据库收录的期刊上发表 1 274篇论文,其总被引用次数为17 584次,篇均被引次数为13.8次。(无特殊说明时,国家或地区、研究机构均为第一作者所在地。)

1.2 评价指标

基于被检索出来的1 274篇文献,本文采用篇均被引次数、h指数和合作度等评价指标对碳交易领域的研究关注点分布和影响力水平进行综合分析。

式中:N为该领域的文章总数;当φi分别表示第 i篇文章的作者、机构和国家个数时,C分别为作者、机构和国家的合作度。

2 统计结果和数据分析

2.1 整体趋势

如图1所示,1989-1996年间,碳交易研究的文献开始零星出现,数量基本保持稳定;1997-2004年间,碳交易研究的文献数量出现较大幅度的增长,与1997年《京都议定书》的签订有较大的关联;2005-2010年间,碳交易研究的文献呈近似指数增长状态,与欧盟2005年建立欧洲碳交易(EU-ETS)市场以及 2009年哥本哈根会议的召开时间契合;2011-2015年间,发文量虽然有波动,但整体趋于较快增长,这反映了全球经济放缓的新形势下,碳交易市场发展受到影响。研究者们更多从碳市场运行效果和完善方面展开研究,中国试点碳市场的启动,也促进了碳交易研究的开展。

图1 1989-2015年碳交易论文年度发展态势Fig. 1 Annual development trend of carbon trading research in 1989-2015

2.2 作者分析

如表1所示,发文量最高的作者是CASON T N,其次是BOHRINGER C和CHEN Y H篇均被引次数最高为PETERS G P的165.50次,其次是SU B的56.67次以及CASON T N的29.88次;PETERS G P使用投入产出模型分析了国际贸易中隐含碳排放问题及其对气候政策制定的影响[23],SU B使用投入产出模型分析了空间产业集聚对贸易中隐含碳排放的影响[24]。h指数不小于6的学者只有CASON T N和SU B两位,不小于4的学者则有9位。综合考虑论文数量、篇均被引和h指数,可知CASON T N、PETERS G P、SU B、BOHRINGER C和CHEN Y H这几位学者的论文更多地受到大家关注。

表1 主要作者的碳交易论文发文量、h指数及引用情况Table 1 Carbon trading publications,h index and citations of main authors

2.3 地区和机构的发文量分析

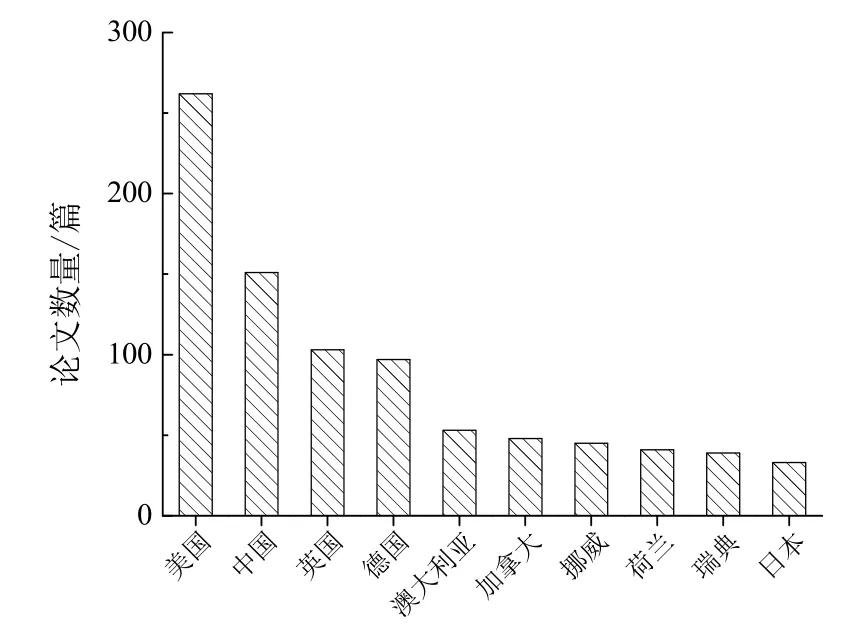

从图2可以看出,在Top 10国家或地区中,美国、中国、英国位居论文数量排行榜的前三位,其中美国的论文数量高于中、英两国的论文总和。从洲际分布来看,欧洲占据前10个国家或地区的5席,亚洲占据2席,美洲占据2席,大洋洲占据1席;随着碳交易市场在亚洲国家间的逐步展开,未来亚洲地区的发文国家和发文量都将有所增加,中国发表的论文总数进入Top 1。

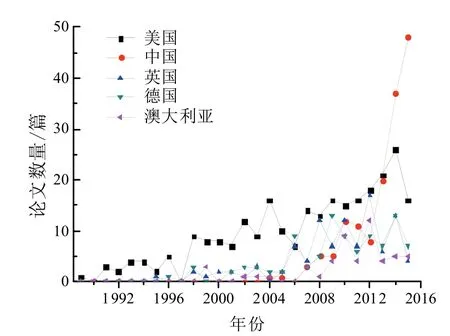

如图3,尽管中国的碳交易研究工作起步较晚,但2012年之后,中国的论文数量出现较快的增长,这与中国政府在 2012年开展全国碳交易试点的时间节点相吻合;2014年,中国的论文数量首次超过美国位居全球首位;2015年,在美国、英国、德国等主要国家的论文数量出现较大幅度下滑的背景下,中国的论文数量依然保持快速增长的势头,这与中国将在 2017年开展全国碳交易市场的态势相呼应。

图2 碳交易论文数Top10国家的发文量Fig. 2 Paper quantities about carbon trading of top 10 nations

图3 碳交易论文数Top5国家的逐年发文量Fig. 3 Paper quantities about carbon trading of top 5 nations per year

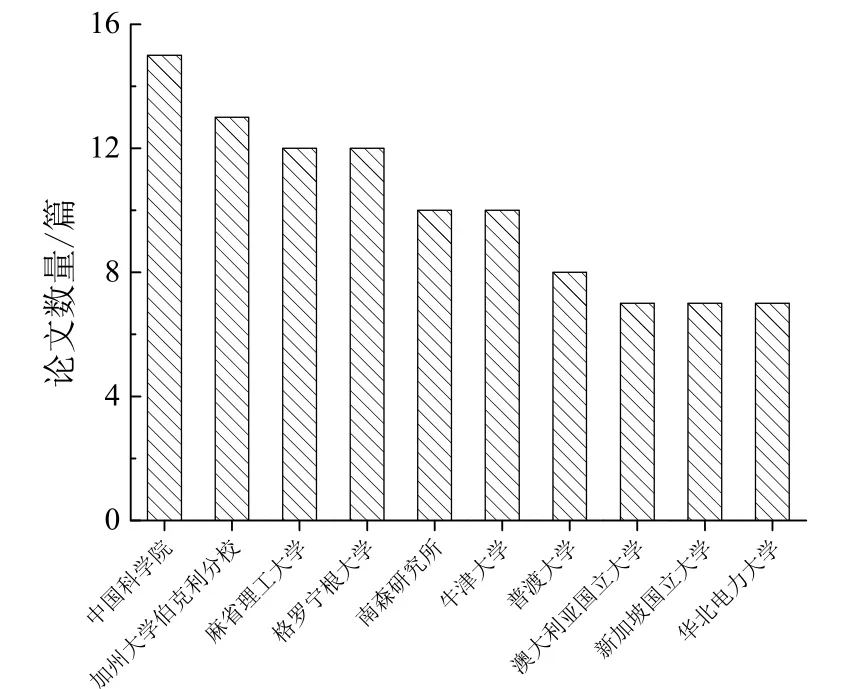

图4 列举了Top10科研机构的发文量,其中,美国有3家机构入围,中国有2家机构位列其中,中国科学院以15篇的论文数量位居第一位,排在其后的是加州大学伯克利分校和麻省理工大学。表明我国的研究机构在碳交易研究领域的科研产出方面并不落后于欧美国家,已经具备与国际一流科研机构并驾齐驱的实力。

图4 碳交易论文数Top10机构的发文量Fig. 4 Paper quantities about carbon trading of top 10 institutions

2.4 地区和机构的影响力分析

如表2所示,在碳交易研究的主要国家或地区影响力分布中,美国、英国、德国的h指数位列前三,中国则紧随其后。在影响力水平方面,中国的篇均被引次数为8.36次,落后于挪威、美国、英国等国家,反映出我国学者在该研究领域的整体影响力水平与发达国家相比仍然存在较大差距。

表2 主要国家碳交易论文的影响力分布Table 2 Impact distribution in carbon trading papers of the main nations

中国科学院的文章数量位居第一(见图4),但由表3可知,篇均被引次数和h指数均相对落后于其他一流的科研机构。h指数在7以上的机构有加州大学伯克利分校、格罗宁根大学、麻省理工大学、南森研究所、新加坡国立大学,反映出他们在高质量文章方面的影响力水平。其中,新加坡国立大学和麻省理工大学的篇均被引次数分别位居第一和第二。

表3 主要机构碳交易论文的影响力分布Table 3 Impact distribution in carbon trading papers of the main institutions

2.5 主要刊物

碳交易研究领域Top 10的刊物的发文量如表4所示。其中,发文量最多的刊物为Energy Policy,约占发文总数的十分之一,其次是Climate Policy和Environmental Science & Economics在发文量前十的刊物中,有4家刊物被SCI-E数据库收录,有6家刊物被SSCI数据库收录。

表4 碳交易论文数TOP 10刊物的发文量Table 4 Paper quantities about carbon trading of top 10 publications

2.6 合作度分析

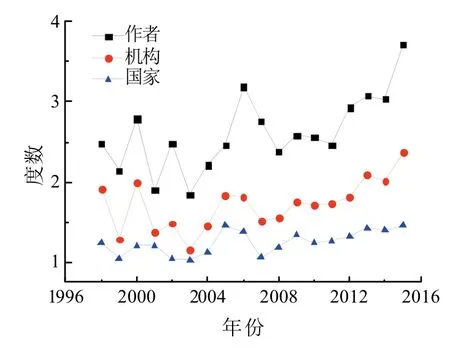

随着碳交易研究领域规模的不断扩大,该研究领域的合作协同关系更加趋于密切。如图5所示,合作程度体现在三个层面:作者层面、机构层面和国家层面。作者层面和机构层面的合作度呈现总体上升趋势,国家层面的合作度基本保持稳定。另外,从整体上看,三个层面的合作度分别为2.78、1.81和1.26,即碳交易研究领域的每一篇文献,平均有2.78个合作作者,来自1.81个研究机构和1.26个国家。

图5 1998-2015年的碳交易论文合作度Fig. 5 Cooperation degree of carbon trading papers between 1998 and 2015

2.7 学科分布

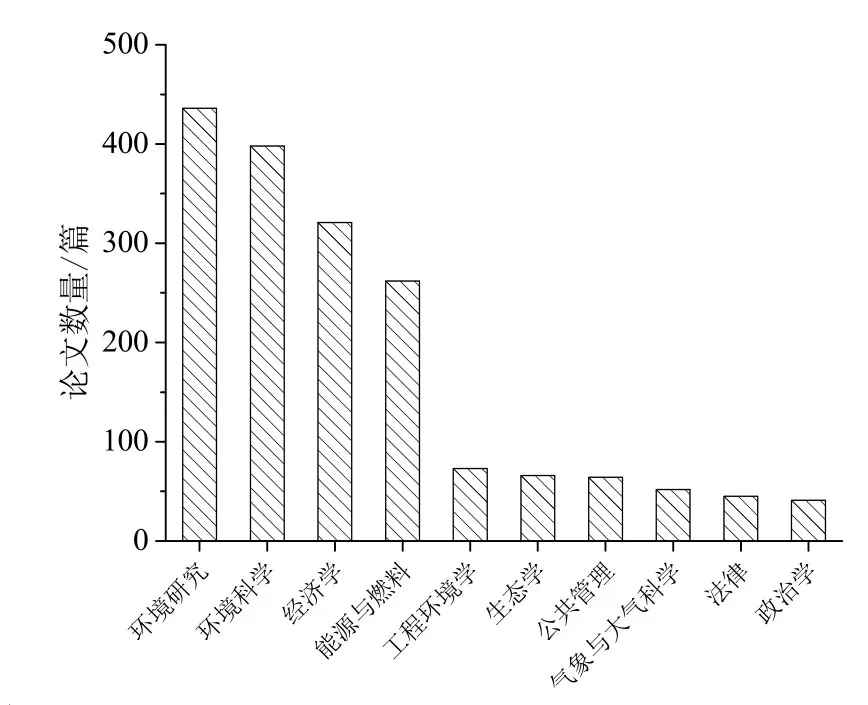

如图6所示,碳交易研究文献主要分布在环境研究、环境科学、经济学、能源与燃料四个研究领域,这反映出当前针对碳交易的研究主要集中在环境学学科领域,政治、法律、公共管理等人文视角的研究虽然有所切入,不过在研究热度方面依然落后于环境视角的研究。从时间演化上看,碳交易研究的跨学科交叉趋势也越来越明显,未来该研究领域的新突破口可能在社会科学与自然科学的学科交汇点处。

图6 碳交易论文数Top 10学科的发文量Fig. 6 Paper quantities about carbon trading of top 10 subjects

2.8 研究方向及热点分析

(1)碳交易法规和政策。为了积极应对全球气候变化,各国政府制定了诸如气候政策、环境政策、能源政策、碳政策、排放政策等不同的政策组合来确保全球应对气候变化目标的顺利实现。与上述政策组合并行存在的还有税收和法律法规,它们都是通过强制的行政手段来保证碳减排任务的有效落实。

(2)市场机制,包括供求机制、价格机制、竞争机制和风险机制。碳交易除了是政策的产物之外,也是市场机制在气候变化领域的拓展应用。供求机制是通过配额的紧缺或富裕来调节碳市场,以达到新的市场均衡;价格机制则主要发挥价格的调节优势,致力于实现最小化的交易成本;竞争机制的引入能够有效刺激企业和个人自觉主动地加入碳减排工作;风险机制描述了市场自身存在的缺陷,因而也就需要政府通过制定不同的政策措施来弥补市场的失灵。

(3)宏观经济影响。宏观经济影响是衡量碳交易整体成效的重要指标。既不能因为环境保护的需要牺牲了经济的增长,也不能因为对经济增长的过分追求而忽视对环境的保护,如何通过巧妙的制度安排,同时实现碳减排和经济增长这一双重目标,正是碳交易机制不同于其他政策工具之处。此外,碳交易并不局限于区域之间,由于碳信用的存在,它已经成为跨国贸易的一部分,自然而然地需要纳入经济影响考核的范围。

(4)替代效应。替代效应从本质上讲其实是机会成本的另一种表述。碳减排能否顺利进展,一方面取决于技术因素和能源替代的发展程度,另一方面也取决于减排后所给予的补偿安排是否合适。碳交易的实施能够极大地促进技术进步,加快能源替代的步伐,与此同时,若配合以合理的补偿制度则可有效解决早期碳减排成本负担过重的不良局面。

(5)环境效应。保护生态环境是实行碳交易机制的总目标。控制碳的排放,归根结底还是要控制能源的消耗,合理调整能源结构;而减排受重视的程度,从一定层面上可以反映出减排工作的进展程度;减排成本则是减排能否顺利实现的重要制约,降低减排成本将极大地提升减排效应。只有合理评估环境效应所产生的影响,协调好人与自然的关系,才能解决好制约人类发展的环境瓶颈问题。

表5 碳交易论文热点关键词及其分类汇总Table 5 Summary of hot keywords and classification about carbon trading

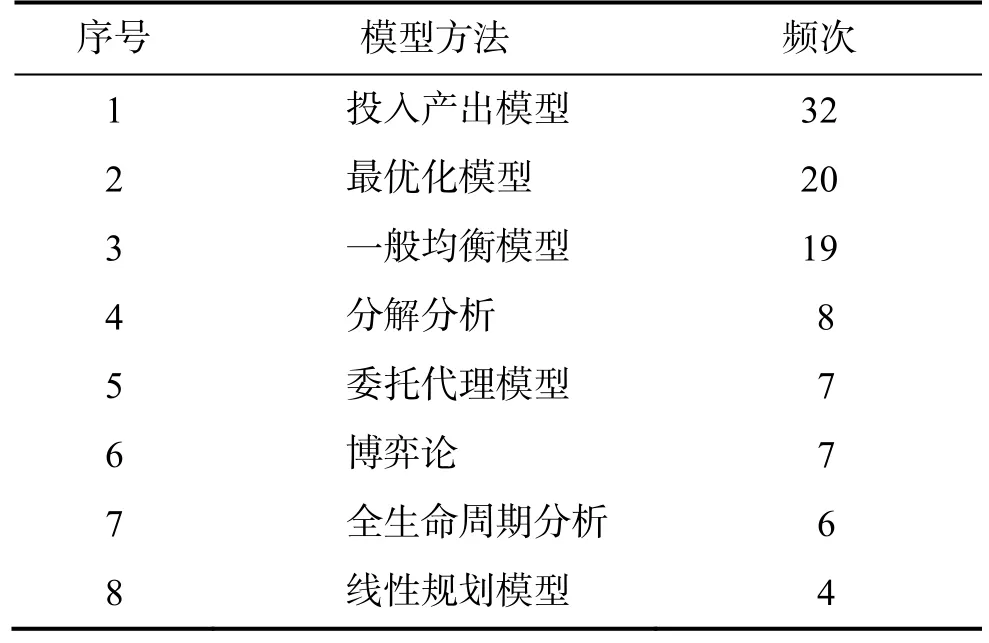

2.9 模型方法分析

通过对作者关键词的汇总分析,我们能够找出在碳交易研究领域常用的模型与分析方法,如表6所示,主要以投入产出分析、最优化分析和一般均衡分析为主。其中投入产出分析以投入产出表为分析架构,主要用于分析国际贸易中不同国家或地区之间[25-26]、不同省份之间[27]、不同产业之间[28]的碳排放流动问题;可计算一般均衡模型(computable general equilibrium,CGE)以一般均衡分析为理论依据,主要用于碳交易市场的评价问题,如碳交易制度对减排目标实现的影响[29-30]、碳价格对全国统一碳市场整体均衡的影响[31]、气候政策对社会福利的影响[32]等;最优化模型以环境成本最低、社会效用最大为原则,既从宏观层面分析行业和公司供应链中的碳排放成本问题[33-34],还从微观层面分析电力需求与政策选择之间的优化问题[35]。

虽然这三种分析方法各有侧重,但从本质上讲,都是为了研究如何在约束条件下实现效益最大化的问题,这就为我们提供了研究碳交易问题最基本的出发点。其他诸如分解分析、委托代理分析、博弈论、全生命周期分析、线性规划分析等分析方法各有其逻辑侧重,通过不同的分析架构来对碳交易研究进行多视角切入,这也为我们研究碳交易问题提供了不同角度的启发。当然,由于碳交易研究本身就是一个复杂的问题,其研究方法并不只限于表 6所列的8种,其余如最小二乘分析、快照模型等方法都在碳交易研究中有所应用。

表6 碳交易研究主要模型方法汇总Table 6 Summary of main models about carbon trading

3 结 论

本文基于Web of Science平台的SSCI和SCI-E数据库,通过检索1989-2015年间碳交易研究领域的英文文献,利用TDA和MS-Excel软件进行数据处理和统计分析后得出了以下结论:

(1)碳交易研究的文献数量整体呈增长态势,而且其趋势变化与关键事件的时间节点相吻合。1997年,《京都议定书》签订后,碳交易研究的论文数量有了初步的增长;2005年,欧洲率先建立EU-ETS市场,论文数量的增长速度开始加快,并在2009年的哥本哈根会议之后达到短时的高峰;受全球经济下滑的影响,2011年碳交易研究的论文产出出现大幅下滑,随之2012年中国政府宣布建立全国碳交易试点,论文数量又出现大幅度反弹,特别是中国的论文产出从该年开始大幅度增长并在2014年迅速超过美国成为论文数量上的第一产出国。

(2)欧美国家在碳交易研究领域占据主导地位:虽然美国的发文数量在2014年被中国超越,但在高质量论文影响力方面仍然居首。中国近年来的论文数量有了较快的增长,但在论文的综合影响力方面仍与发达国家存在一定的差距。发文量最多的研究机构是中国科学院,最具影响力的研究机构是新加坡国立大学和麻省理工大学。

(3)通过对碳交易研究的作者关键词进行词频分析,归纳汇总出了该研究领域的五类研究热点:行政政策、市场机制、经济影响、替代效应、环境效应。有不少碳交易研究论文采用了模型工具,其所使用的主要模型方法为投入产出模型、最优化模型和一般均衡模型。

[1] 徐玉高,郭元,吴宗鑫. 碳权分配: 全球碳排放权交易及参与激励[J]. 数量经济技术经济研究,1997(3): 72-77.

[2] 康艳兵. 制度顶层设计是实现碳交易政策目标的关键[J]. 国家电网,2014(4): 20.

[3] 荆克迪. 中国碳交易市场的机制设计与国际比较研究[D]. 南开: 南开大学,2014.

[4] 方蕾. 我国碳税与碳交易机制的设计研究[D]. 上海:华东师范大学,2012.

[5] 郑爽,窦勇. 利用经济手段应对气候变化-碳税与碳交易对比分析[J]. 中国能源,2013,35(10): 11-15. DOI: 10.3969/j.issn.1003-2355.2013.10.002.

[6] 魏庆坡. 碳交易与碳税兼容性分析-兼论中国减排路径选择[J]. 中国人口·资源与环境,2015,25(5): 35-43. DOI: 10.3969/j.issn.1002-2104.2015.05.005.

[7] 石敏俊,袁永娜,周晟吕,等. 碳减排政策: 碳税、碳交易还是两者兼之?[J]. 管理科学学报,2013,16(9): 9-19.

[8] 汤铃,武佳倩,戴伟,等. 碳交易机制对中国经济与环境的影响[J]. 系统工程学报,2014,29(5): 701-712. DOI: 10.3969/j.issn.1000-5781.2014.05.014.

[9] 任松彦,戴瀚程,汪鹏,等. 碳交易政策的经济影响:以广东省为例[J]. 气候变化研究进展,2015,11(1): 61-67. DOI: 10.3969/j.issn.1673-1719.2015.01.009.

[10] 许小虎,马晓明,张雯,等. 欧盟航空碳交易的经济影响研究进展[J]. 北京大学学报(自然科学版),2012,48(5): 855-861.

[11] 崔金星. 中国碳交易法律促导机制研究[J]. 中国人口·资源与环境,2012,22(8): 33-40. DOI: 10.3969/ j.issn.1002-2104.2012.08.006.

[12] 何晶晶. 构建中国碳排放权交易法初探[J]. 中国软科学,2013(9): 10-22. DOI: 10.3969/j.issn.1002-9753. 2013.09.002.

[13] 李挚萍,程凌香. 碳交易立法的基本领域探讨[J]. 江苏大学学报(社会科学版),2012,14(3): 22-29. DOI: 10.3969/j.issn.1671-6604.2012.03.004.

[14] 庞景安. 科学计量研究方法论[M]. 北京: 科学技术文献出版社,2002: 123-125.

[15] 王立伟,郑军卫,赵纪东,等. 基于文献计量的铝矿科技发展态势分析[J]. 资源科学,2014,36(3): 653-659.

[16] 王亚俊,曾凡江. 中国绿洲研究文献分析及研究进展[J]. 干旱区研究,2010,27(4): 501-506.

[17] 陈欣然,吴均,张晓琴,等. 基于SCI论文的中国水产科研态势分析[J]. 中国水产科学,2013,20(2): 442-455. DOI: 10.3724/SP.J.1118.2013.00442.

[18] 张波,王金平. 基于文献计量的生物柴油研究发展态势分析[J]. 可再生能源,2014,32(8): 1195-1200.

[19] ZHANG K,WANG Q,LIANG Q M,et al. A bibliometric analysis of research on carbon tax from 1989 to 2014[J]. Renewable and sustainable energy reviews,2016,58: 297-310. DOI: 10.1016/j.rser.2015. 12.089.

[20] WAN T J,SHEN S M,BANDYOPADHYAY A,et al. Bibliometric analysis of carbon dioxide reduction research trends during 1999-2009[J]. Separation and purification technology,2012,94: 87-91. DOI: 10.1016/j.seppur.2011.07.022.

[21] HIRSCH J E. An index to quantify an individual's scientific research output[J]. Proceedings of the national academy of sciences of the United States of America,2005,102(46): 16569-16572. DOI: 10.1073/pnas. 0507655102.

[22] 魏一鸣,米志付,张皓. 气候政策建模研究综述: 基于文献计量分析[J]. 地球科学进展,2013,28(8): 930-938. DOI: 10.11867/j.issn.1001-8166.2013.08.0930.

[23] PETERS G P,HERTWICH E G. CO2embodied in international trade with implications for global climate policy[J]. Environmental science & technology,2008,42(5): 1401-1407. DOI: 10.1021/es072023k.

[24] SU B,ANG B W. Input-output analysis of CO2emissions embodied in trade: the effects of spatial aggregation[J]. Ecological economics,2010,70(1): 10-18. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2010.08.016.

[25] TIAN J,LIAO H,WANG C. Spatial-temporal variations of embodied carbon emission in global trade flows: 41 economies and 35 sectors[J]. Natural hazards,2015,78(2): 1125-1144. DOI: 10.1007/s11069-015-1761-3.

[26] SATO M. Product level embodied carbon flows in bilateral trade[J]. Ecological economics,2014,105: 106-117. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2014.05.006.

[27] ZHONG Z Q,HUANG R,TANG Q N,et al. China’s provincial CO2 emissions embodied in trade with implications for regional climate policy[J]. Frontiers of earth science,2015,9(1): 77-90. DOI: 10.1007/ s11707-014-0450-y.

[28] REN S G,YUAN B L,MA X,et al. The impact of international trade on China׳s industrial carbon emissions since its entry into WTO[J]. Energy policy,2014,69: 624-634. DOI: 10.1016/j.enpol.2014.02.032.

[29] CHENG B B,DAI H C,WANG P,et al. Impacts of carbon trading scheme on air pollutant emissions in Guangdong Province of China[J]. Energy for sustainable development,2015,27: 174-185. DOI: 10.1016/ j.esd.2015.06.001.

[30] WANG P,DAI H C,REN S Y,et al. Achieving Copenhagen target through carbon emission trading: Economic impacts assessment in Guangdong Province of China[J].Energy,2015,79: 212-227. DOI: 10.1016/j.energy.2014.11.009.

[31] LI W,LU C. The research on setting a unified interval of carbon price benchmark in the national carbon trading market of China[J]. Applied energy,2015,155: 728-739. DOI: 10.1016/j.apenergy.2015.06.018.

[32] HÜBLER M,VOIGT S,LÖSCHEL A. Designing an emissions trading scheme for China-An up-to-date climate policy assessment[J]. Energy policy,2014,75: 57-72. DOI: 10.1016/j.enpol.2014.02.019.

[33] NI W J,SHU J. Trade-off between service time and carbon emissions for safety stock placement in multi-echelon supply chains[J]. International journal of production research,2015,53(22): 6701-6718. DOI: 10.1080/00207543.2015.1056319.

[34] BING X Y,BLOEMHOF-RUWAARD J,CHAABANE A,et al. Global reverse supply chain redesign for household plastic waste under the emission trading scheme[J]. Journal of cleaner production,2015,103: 28-39. DOI: 10.1016/j.jclepro.2015.02.019.

[35] ZHU Y,LI Y P,HUANG G H. An optimization decision support approach for risk analysis of carbon emission trading in electric power systems[J]. Environmental modelling & software,2015,67: 43-56. DOI: 10.1016/j.envsoft.2014.12.024.

Emission Trading Research Trend Analysis Based on Bibliometric

WANG Zhao1,2,3,4,QIN Han-shi1,2,3,4,LIN Li-shan1,WANG Peng1,2,3,ZHAO Dai-qing1,2,3

(1. Guangzhou Institute of Energy Conversion,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640,China;2. Key Laboratory of Renewable Energy,Chinese Academy of Sciences,Guangzhou 510640,China;3. Guangdong Provincial Key Laboratory of New and Renewable Energy Research and Development,Guangzhou 510640,China;4. University of Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China)

Based on SSCI and SCI-E of Web of Science,the research output of emission trading has been analyzed by using bibliometric method in this paper. The results show that,the total research output of carbon trading research keeps increasing and the focusing arguments coincide with the time of related key events. The United States has the strongest influence in the emission trading research fields. Although China started to conduct related researches quite late,the impact of related papers was growing rapidly in recent years. The number of articles published by Chinese Academy of Sciences ranked the first place among the research institutes. By adopting frequency analysis of keywords,it is concluded there are five focuses in the emission trading research field: emission trading policy,market mechanism,economic impact,substitution effect and environmental effect. Many studies adopted different modeling tools such as input-output models,optimization models and general equilibrium models.

emission trading;bibliometric;trend analysis;word frequency analysis;Thomson Data Analyzer (TDA)

TK-9;G350

A

10.3969/j.issn.2095-560X.2016.05.013

2095-560X(2016)05-0417-08

王 昭(1992-),男,硕士研究生,主要从事碳排放权交易理论研究及其制度设计。

秦汉时(1985-),男,博士研究生,主要从事可再生能源技术评价。

林丽珊(1962-),女,高级工程师,主要从事文献情报与信息检索。

汪 鹏(1981-),男,博士,副研究员,主要从事能源战略与低碳规划研究。

赵黛青(1958-),女,博士,研究员,主要从事能源战略与低碳规划研究。

2016-06-13

2016-08-20

广东省软科学研究计划项目(2015A070704038);中国科学院广州能源研究所所长创新培育基金(y407pc1001)

† 通信作者:赵黛青,E-mail:zhaodq@ms.giec.ac.cn