论《英儿》的矛盾叙述话语及女性的隐形叙事

冯细玲

摘 要:《英儿》作为一部成功的叙事作品,其艺术魅力很大程度上要归功叙述之复杂性与新颖性。本文试图运用叙述学理论,分析小说在叙事过程中对叙述视点处理的叙述策略,详细探究小说中城的矛盾叙述话语和这样的话语下两位女主人公的隐形叙事,探索故事伦理的建构和解构,从而说明它作为一个匠心独具的叙述文本,在美学意义上的成熟与独特之处。

关键词:顾城;《英儿》;矛盾叙事;隐形叙事

中图分类号:I207 文献标识码:A 文章编号:1005-5312(2016)26-0003-03

《英儿》是朦胧诗代表诗人顾城写的的唯一一篇自传体小说。上世纪80年代末诗人自我放逐到新西兰一个偏僻的小岛上,与妻子谢烨、情人李英过着自给自足、与世隔绝的田园生活。然而不幸得是,1993年10月8日,顾城因李英擅自离岛与人私奔以及不久后妻子谢烨又欲与其离婚的情感刺激,做出了杀妻自缢的惊人举动。

《英儿》作为诗人生前有意写下的忏悔录和“遗嘱”无疑成了进入这起事件的一个通道,而这部小说在出版后也确实风行一时,并成为社会谈论的热点。但大多数读者对它的阅读都仅热衷于猜测顾城死亡之谜或者索轶一夫二妻的闺房秘事。就是研究者也仅留意于它对探寻顾城的人生哲学、诗学思想方面的价值。作为一个形式意味极强的小说叙述文本,它的美学价值以及叙述之复杂性与新颖性,长久以来没有受到重视。

本文就试图从叙述学角度,以小说文本为依托,对其叙述层次的复杂性、新颖性等问题进行探讨,并详细探究小说中城的矛盾叙述话语和这样的话语下两位女主人公的隐形叙事,探索故事伦理的建构和解构,从而说明它作为一个匠心独具的叙述文本,在美学意义上的成熟与独特之处。

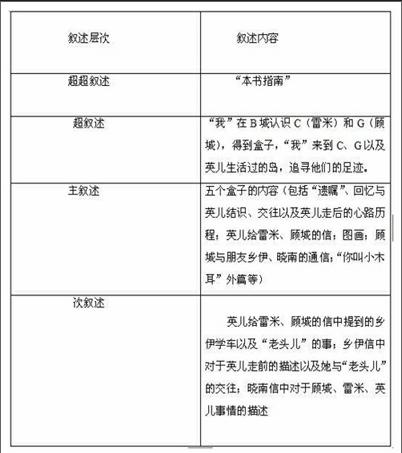

《英儿》主要有四大部分组成,分别是“引子”、上篇“英儿没有了”、下篇“英子手上有一个苹果”、外篇“你叫小木耳”(本部分为雷米著)。在“引子”前,还有一个“本书指南”,以全知视点把握了故事的过去、现在、将来,体现故事的历史性和真实性,正文前面还有“那个小英子啊/飞到海天里去了//那是她的家/她的海盟”这样两句话,根据行文风格应该是作者所为,故也应将它列入讨论范围。根据赵毅衡先生在《当说者被说的时候:比较叙述学导论》中对对叙述层次划分的标准——“叙述分层的标准是上一层次的人物成为下一层次的叙述者”①来看,主体部分的叙述分层,在上下两篇的“引子”中可清晰地呈现出来:叙述者“我”在B城时,认识了C(谢烨)和她的丈夫G(顾城)。虽然我也对这对行为与众人迥异、落落寡欢的诗人夫妇充满好奇,但“我”对有关G的流言蜚语始终满腹狐疑、不置可否。最终“我”得到了一个装有五个纸袋的盒子,于是有关G与两个女人的情欲纠缠都水落石出。第一个纸袋上写着“英儿的信”,但里面什么都没有只有一把匕首;第二个纸袋写着:忏悔,是G写给一位叫做雷(C)的人;第三个信封写着:风情,是G关于他和一个叫英儿的女孩的情爱乃至性爱的回忆;第四个纸袋里面是一些画;最后一个纸袋里是叙述性的小说和随笔。小说就是按照盒子的内容来安排叙述的。因此,《英儿》的叙述层次可以总结成表:

从中我们可以看到小说的叙述层次是非常复杂的,并且变化极多。主叙述部分与次叙述部分的几个并列叙述内容之间相互交叉,其中的平行叙述是自述体小说与书信体小说的结合的第一人称叙述方式。这种自叙体小说和书信体小说结合的叙述方式的频繁使用,不但能更好转换叙述者并提供多种视角,兼顾各个叙述者的看法和观点,鲜活人物,使行文更为自然流畅,更为重要的是,它也使得读者能通过此部分更为完整而深刻地体会到叙述者的情感变化和生活态度。

但值得注意的是,小说虽然使用的是几重叙述视点的重复扫描,但这些视点的意欲指向的,都是对顾城同情的一面。比如貌似公正权威的”本书指南”,虽然它以第三人称来叙述顾城、雷和英儿,但这种似乎公正的旁观者角度却深陷顾城所营造的情感之中,最终都是将读者目光引聚到顾城的精神的痛苦之上。

总之,除了雷米执笔的外篇,小说中几乎所有的讲述和场景描述都充斥着顾城的声音,对人物顾城进行了多角度的修辞,与中心人物城达到同响共奏的话语效果。故事中国的两位女性则只能在被叙述、被描述、被转述中默默完成自己的叙述,不过,有意味的是,作为叙述者,顾城在文中极大地将自己的情绪加以了浓稠的淹灌,触碰到读者的是一种矛盾、虚无、古怪,有时过分安详,有时又过分暴戾的文笔,而在引言中,他又借助超叙述人“我”之口正式宣城了C是个怪人,这自然使得读者对他叙述内容的真实性权威性,产生怀疑。这又使得他成了一个并不太可靠的叙述者。

一、主人公城的矛盾叙述话语

小说中城对英儿的矛盾叙事,充斥着一种混沌而又热烈的情感。一方面他迷恋英儿身上初生的稚气和灵性,用最美妙的诗句赞美那种空灵的,似乎只存在于诗人想象中的少女的美丽。另一方面,他却陷入一种对英儿“自私”“无情”与“背叛”无尽的怨意之中。“英儿甜极了,她最能引起我早年清晰的愿望。她留给我的,就像她从我这里拿走的一样多”,“闭上眼睛呵,就看见她走路的样子。她和别人在一起,脸是看不清的”②,“第一次见英儿,真觉得是蓝色的。其实那不是一个梦,在雨丝垂绕的房子里,我轻轻亲了她一下,她就醒了。后来是编的”。③在这些诗意的、快速的、宛似不假思索的句子中,顾城似乎在主观地且理想化地涂鸦人物,像自欺又像画乌托邦。流动的明亮句子,深情的赞语,把一个纯情、甜美、轻盈的英儿带到了读者的面前。然而,随着顾城叙述的深入,英儿的形象却发生着不断的变异,变得扑朔迷离起来。

小说的主叙述是以一封遗嘱开始的,里面述说了对英儿执着而痛苦的爱恋,“你真笨,你知道我有多爱你吗,这次你知道了”,同时也表达了自己必死的信念。这种爱与死的纠缠几乎贯彻小说始终,不绝于缕。

“雷,她把我的心拿走了,我要变成土了。”(P16)

“死亡不是可怕的事情。”(P26)

“我很惊讶人为什么愿意活,而活就是生活。(P87)

“我没有希望。梦里没有,醒了也没有,我就什么都没有了。”(P170)

那这个让顾城欲生欲死的英儿到底怎么样呢?从顾城讲述的他与英儿的早期交往事件来看,英儿是个单纯而不失狡黠、活泼天真的少女,很爱打水漂,悟性极高,崇拜诗人。在顾城和谢烨离国,她失心落泪。在来岛之后,她与顾城斗嘴打趣,机智幽默,与谢烨相处极好。顾城非常喜欢她的丫头劲,脆玲。然而,没过多久,顾城就开始了他对英儿的控诉:“英儿啊,英儿就是好玩,英儿在真情上想得多,用得少”,“她在最爱的时候都做出依恋、做作,和想象中伊人的样子来,哭起来……像演戏,一会儿扮演一个心爱的角色。”④逐步消解英儿顽皮、单纯的少女形象,这个巧夺天工的少女仿佛时刻是在演戏,为了达成自己的目的,可以不择手段地“用人”;在私奔前夕,可以一边在给顾城谢烨的信中温情脉脉,劝他们、想他们,一边又在“老头”那边控诉顾城,说他是个“内心虚弱、乖僻妒忌,还要伪装于世的虐待狂”换取同情。英儿亲近顾城,应该并不是存心为了利用顾城,这是我们从城的叙述中可以得出的结论。而在顾城的间接叙述中,又时常流露出英儿的天真、易感、善良和无奈。

比如出走一事,顾城一面强烈控诉英儿是在故意等着他死,她好回想,如歌如诉,一面又借乡伊的讲述,为英儿辩解“她最后那么绝,坚决不要一点关于你的事,怕也不是在等你死。她可能不是不顾你,她恐怕是顾她自己已顾不了”。这种忽东忽西的讲述让读者摸不着头脑,只能说顾城在主观叙事上完全背离了可靠叙事。

对于英儿私奔离岛一事,顾城自身的态度也是前后矛盾的。在遗嘱中,他本表现了决心去死的一面。在第一节《断章》中,也说“她不让我活,我就不活了”。⑤在给英儿的信中又说:我不能原谅。因为她拿了我的心,到污秽的地方去了,我没法死,在我的心灭亡之前⑥。

可以说,在顾城的叙述里我们只能得出这样的结论:我太极端 ,写书一页一页把我打开,才知道我早就疯了。⑦

二、英儿的隐形叙事

《英儿》是顾城用高度神经质的发散性行文写就的一部奇书,小说中所描述的大部分是顾城主观意识中的世界。因此,小说受到顾城的思考、立场、情绪 的局限极多,即便是英儿的形象和话语也是在顾城的回忆、埋怨和转述中完成的。诗人的敏感和对情感的捕捉,有时会让自己深陷虚幻的想象中无法自拔,也让我们难以还原一个真实的英儿。

然而,细细研读小说,我们会发现除了溢于表面、一个被叙述的英儿形象,英儿仍在以自己的方式默然隐晦地反抗。通过英儿初遇、来岛、找工作、认干妈、玩笑、反抗等一系列的行为及后果,看出她独立、追求纯粹的美好品质。

对比顾城的叙述,可以以看出叙述者和被叙述者不断经历相互消解:顾城的中伤与英儿的美好,顾城的“囚禁”与英儿的逃亡,顾城的痴情与英儿的绝情,真实的话语始终隐藏在顾城的叙事背后,英儿作为被叙述的对象,在有声或无声的反抗中完成了隐性叙事。

英儿的隐形叙事首先是通过顾城无意间记录下的英儿的直接引语完成。在小说中 ,英儿的话语被顾城直接引用的不多,可分为两类。一类是在与顾城日常调侃斗嘴时说的顽话,充满生活气息,一个狡黠风趣的英儿跃然纸上;一类是在与顾城行欢时,对顾城的挑逗之语,虽然同样顽皮自信,但这些话语的引用明显不利于英儿正面地被读者接受。

值得我们注意的是,顾城在叙写他与英儿的第一次做爱时,虽然他承认了未经英儿的允许,但在笔调间却不断暗示英儿是愿意的,“我没想到她那样就给我了”⑧,在某种程度上,仿佛被夺去贞洁的是顾城本人。在初夜事件中,英儿唯一被引用的一句引语是:

“她抽泣着对我说‘走开”。

从这句话中,我们可以清晰地感受到英儿的痛苦和无助,顾城就像从黑夜中爬出来的黑森林的藤蔓,带着危险的火焰再次逼近了他。于是第二天就要求走,去找工作租房子,接着借故去伯格家借住。这些都可以看出英儿是有着自己独立尊严的女孩。在放浪形骸的日常作风下,她对自己的处境有着深深的思考和担忧,对自己与顾城夫妇的关系性质有着洞若观火的清醒。这种有声的反抗尽管微弱,尽管在顾城的记录中只能偶然一见,但英儿毕竟发出了自己勇敢的声音,让读者在字里行间发现端倪,成为读者对抗性阅读、控诉顾城的证据。

英儿的隐形叙事在小说结尾处显得尤其明显,特别是由私奔事件发生后,顾城几乎集中全部力量对英儿提出控诉,认为英儿故意给他下套,引他回去和老头斗,最好让他进监狱,等着他疯、死或者犯法。然后通过顾城引用乡伊的二次转述里,我们又可以看到英儿离开顾城也是极其痛苦的,她的决绝只是从实际出发的决绝,怕自己承受不了,想走得干净。这种外在视角一星半点的泄露,显然是对英儿相对客观的评价,消解了顾城自相矛盾的叙事,从而完成了文本的隐形叙事。

三、雷米的隐形叙事

乍一看,雷米在《英儿》中是顾城有意抬举的女性,在上篇中当“英儿”被一团贬斥的气息围住,脱不开身时,雷米却能获得顾城较高的评价。“雷我最后要跟你说话,我要跟你说三天三夜的话……就爱说 、爱你”、“雷我处处配不上你”、“雷我爱你,我敬你呀,不是爱你”⑨这些深情款款的话语似乎把雷米抬到了至高无上的地位,但在我们的阅读之下发现并不尽然。雷米在上下两篇中较英儿出场更少,在文中只是顾城诉说的一个空虚的对象。

只有到了外篇中,我们才看到雷米视点的展现,一个未被男性掂量、刷洗、涂改过的女性视点。那是一个痛苦的女人的话语,她凝望着幼小的儿子,说“我不能为你挡住世界,挡住你小小的心需要承受的伤害”,“在这丑陋和痛苦面前,我和你的柔弱相差无几。我是多么不愿意让你知道这份难以承受的悲伤阿”。⑩温婉的文字背后闪耀着宁静祥和的母爱之光,不仅与前面的狂躁迷乱形成了对话和解构关系,更使我们看到了一个并非只是一尊只知宠溺顾城的美丽实像的雷,而是一位在丈夫和儿子间进退维谷、左右为难,内心极为痛苦和焦虑的母亲。

值得指出的是,《你叫小木耳》外篇原本是不属于《英儿》一书的。根据顾乡的《顾城的最后四十天》回忆,谢烨写了几篇有关小木耳的散文,但因为谢烨籍籍无名没有杂志社愿意发,顾城为谢烨打抱不平,就把它们置于自己即将出版的新书后面,也不管与前面的篇章和谐不和谐。有评论者认为最后一部分是画蛇添足,但笔者认为恰恰由于这部分的出现,使文章没有进入情感的漩涡而打开了洞口,对前面迷失在情感漩涡难以自拔的城提出了有力的叩问,而使小说获得了伦理层面的超越。

四、结语

《英儿》是顾城唯一一部长篇小说,它既是一部直面创伤、刺入灵髓的情爱忏悔录,又是一部深陷解构主义迷宫的“恋人絮语”。在小说中,我们看到了一个单纯而偏执的顾城,当英儿离开他时,他的反应一如任何被出卖的情人,怀疑自己一开始就被愚弄,以近乎幼稚的思维一厢情愿地耽溺在受迫害的想象中。当书中的林城唠唠叨叨地算起英儿利用他来到海外,还拖欠他代付的房租与机票的旧账时,我们仿佛又见到一个斤斤于世的市侩才子。当如此类的论点或许都言之成理时,让我们惊讶的是,顾城早以先见之明振振有词地进行了自我分析——超叙述中的“我”不早就提醒了读者他“始终没有发育成熟”,是个伪装很好的疯子么?也许这就不难理解为何文本包含了重重的矛盾叙事和隐形叙事,这也许是“童话诗人”挥笔时纯属偶然造成的意图违逆,但也可能是顾城的有意为之,让读者玩着伦理意图无尽分裂的游戏。

总之,作为叙述文本,《英儿》无疑是成熟而独特的,简单清晰却让人难以捉摸的,一如顾城的诗和他本人的形象一样。

注释:

①赵毅衡.当说者被说的时候:比较叙述学导论[M].北京:中国人民大学出版社,1998:58.

②顾城,雷米.英儿[M].北京:华艺出版社,1993:28.

③顾城,雷米.英儿[M].北京:华艺出版社,1993:,20.

④顾城,雷米.英儿[M].北京:华艺出版社,1993:18.

⑤顾城,雷米.英儿[M].北京:华艺出版社,1993:17.

⑥顾城,雷米.英儿[M].北京:华艺出版社,1993:100.

⑦顾城,雷米.英儿[M].北京:华艺出版社,1993:98.

⑧顾城,雷米.英儿[M].北京:华艺出版社,1993:243.

⑨顾城,雷米.英儿[M].北京:华艺出版社,1993:17-21.

⑩顾城,雷米.英儿[M].北京:华艺出版社,1993:72-273.