民族性视野下的哈尔滨近代建筑创作思维研究

单琳琳

摘 要:文章以建筑应具有民族性为切入点,以哈尔滨近代建筑遗产为研究对象,从理论维度和表达形式方面分析了民族趣味、民族认知、民族理想在建筑形态、空间、审美方面的影响和作用。提出哈尔滨近代建筑创作特殊性的深层结构是建筑具有的民族性,以达到从根本上实现历史建筑遗产保护的独特性与原真性目标。

关键词:民族性;哈尔滨;近代建筑;创作思维

检 索:www.artdesign.org.cn

中图分类号:TU 文献标志码:A 文章编号:1008-2832(2016)10-0073-03

Research on the Creative Thinking of Modern Architecture in Harbin from the Perspective of Nationality

SHAN Lin-lin(Heilongjiang University, Harbin 150080,China )

Abstract :In this paper, it is regarded as the breakthrough point that architecture should be with nationality and research objects are modern architectural heritages in Harbin. From the theoretical dimension and formal expression, the role and effect of the national interest, national cognitive, and national ideals in architectural form, space, and aesthetics are analyzed. It is proposed that the deep structure of the creation of modern architecture in Harbin is the nationality of architecture. The goal of uniqueness and authenticity of historical architectural heritage protection will be really achieved.

Key words :nationality; Harbin; modern architecture; creative thinking

Internet :www.artdesign.org.cn

哈尔滨近代建筑具有鲜明的民族特色和时代特色,是19世纪末西方建筑思潮与中国传统建筑文化碰撞交融的产物,其建筑形态不仅映射出当时西方建筑艺术创作倾向,也蕴含着建筑原生地——哈尔滨这座城市中普遍存在的“中国趣味”。从民族性的角度研究哈尔滨近代建筑,不仅可以完善哈尔滨近代建筑艺术的创作理论,也能进一步阐释哈尔滨近代建筑不同于西方近代建筑思潮的创作属性,同时对民族精神和建筑精神进行整合,这也是探索城市历史建筑整体性保护的重要理论基础。

哈尔滨的近代建筑是中东铁路干线上的建筑群之一,是外来强势文化在中国迅速蔓延的产物,哈尔滨的近代建筑发展模式是一个短暂的飞跃式过程,新艺术运动建筑、巴洛克建筑、俄罗斯风格建筑等具有西方传统特点的建筑形式在哈尔滨大面积建设开来。从1898年中东铁路工程局确定以哈尔滨为中心建设铁路开始,哈尔滨的道里区、南岗区逐渐成为外国人的居留地,他们在这里大量建造殖民建筑,开始建设近代的城市。

这里的中国人也首次接触西方近代工业文明的成果,在最初的接触中,由于完全不同的文化背景和殖民式的输入,产生了激烈的碰撞。以中国人居住为主的道外区在具有西方风格的建筑上融入中国传统建筑的痕迹,形成了所谓的“中华巴洛克”建筑风格,即使是在以西方建筑艺术为主导的道里区建筑群上也能看到中国传统建筑创作思维的痕迹,这正是建筑所在地本土文化的客观体现。金岳霖先生说过:“每一文化区有它的中坚思想,每一中坚思想有它最崇高的概念,最基本的原动力。”这种原动力来源于建筑所属的民族,即建筑的传统性,用以维持和发展本民族建筑文化为基本的价值趣向。19世纪以来的哈尔滨建筑正是在这种碰撞与融合中形成的一种特殊的艺术形式,只有充分了解这一点,才能更有效的对其进行保护与再利用。那么,这种民族性在哈尔滨近代建筑中是如何体现的,我们通过民族性的三个基本内容结合建筑的构成形式进行分析。

一、民族趣味在建筑形态中的表达

提起中国人的民族趣味,我们通常用词汇中的“中庸、自然、静思、朴素、空灵”等形容词解释其含义。传统的建筑、园林、书法、国画等也是中国趣味的实物代名词。这种民族趣味如何反映在哈尔滨近代建筑创作上呢?它对这个地区的建筑影响有多深,我们以哈尔滨 近代建筑的形态构成为例进行分析。

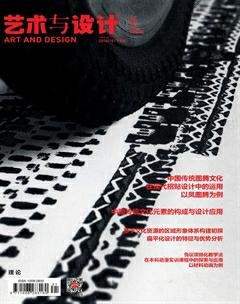

哈尔滨近代建筑的基础结构普遍采用木结构、砖结构和钢筋混凝土结构,相应地在建筑形态上则主要以木材、砖、石造型为主,而木材作为中国传统建筑材料更能为中国工匠所接收和掌握。以中国人居住为主的道外区,中国工匠们更是将西方传统建筑的经典柱式、拱券、山花等形态与中国传统建筑中的斗拱、台基、栏杆、彩画的装饰图案巧妙地安置在同一建筑上,成为具有本土特色的建筑语言,极富感染力。例如:道外区的靖宇典当行,特点最为鲜明的是这个建筑砖砌的女儿墙,呈现西方建筑形态典型的三段式原则,但装饰则集中于檐壁、窗间、墙面以及山花上,反映出本土文化特色。在细部上更是将中国传统的柱式形态融合了古罗马柱式安放在建筑的立面上,并将中国的传统吉祥图案附着在檐口的隅石上,形成了类似彩画的装饰形态。(图1)

二、 民族认知在建筑空间中的表达

关于中国建筑空间是什么,我国古代哲学家老子在《道德经》中就曾指出:“埏埴以为器,当其无有器之用;凿户牖以为室,当其无有室之用;故有之以为利,无之以为用。”(《老子》第十章)。这里体现的是一种空间“围合的、行为的”意识倾向,这个命题后来被很多中国工匠所推崇,到了近代更是中国建筑师作为与西方标准加以区别而提出的中国建筑空间标准,如以构成的方式论述建筑空间意识是西方建筑师论述的主流,贯穿其中的是“构筑的、物体的”,但中国传统建筑的记述方法是“间记法”。因此,认为中国人的建筑空间意识是“围合的、行为的”。

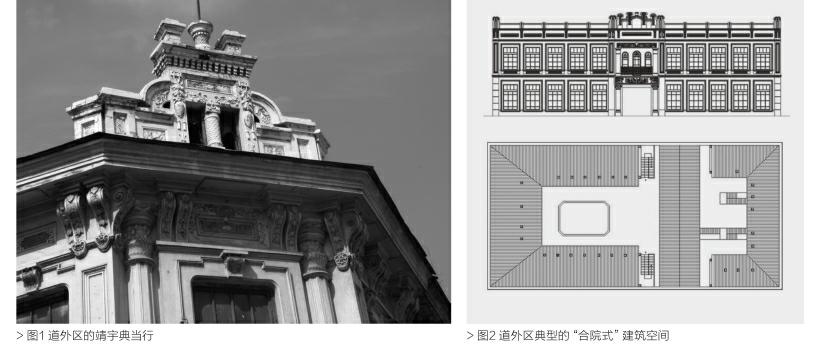

哈尔滨近代建筑中的“自然”即“围合的、行为的”是如何体现的?我们以道外区近代建筑群为例加以分析。这个区域建筑的特点多为临街店铺后院居住的形式出现。临街店铺的立面为西方古典主义典型的三段式结构,装饰为仿巴洛克形式,但居住空间的院落则是采用了中国传统的合院式布局模式围合成的大小不等的院子,这个院子形成了一种中介空间,连接着室内与室外,它起到调节自然的重要作用。其非内非外的空间让人们在室内与室外都能感受到对方的存在。这种院落空间的认定是以人的行为为标准的,当人与自然互动时,它是室内空间的延伸,当房门关闭时它是室外自然。这与巴洛克的建筑外观看似格格不入却完美地结合在一起,表达出中国建筑的“意”与西方建筑经典的“形”融合的至高境界。

与中国北方典型的四合院不同的是,哈尔滨道外区的院落还有单面、双面和三面围合的形式。这正是迎合了北方传统民居“东北大杂院”的布局特点,可以用以适应北方的严寒气候(图2)。道外区的近代建筑院落尽可能采用较大的尺度以增加采光面积,在遵循着传统空间的“围合”认知基础上,因地制宜尽量使其平面布局形式多样,形成了丰富而又独特的院落空间。这也是在当时的历史环境下哈尔滨人强烈的民族认同与西方强势文化的渗入下所做出的无奈选择。但无论其院落如何变化,根源则还是以中国传统的合院模式为母体,经过改良而得出的独特的院落空间。

另外,除院落空间外建筑在空间的构成上也有着鲜明的中国传统建筑空间的序列关系。其外部的公共空间与院落的半公共空间也是依次递进的形式演进的。在进入院落后、建筑依次呈现的是门、廊、堂、厢等空间,最深处是私密的居室空间。这种空间的序列关系,是建筑使用者——本土的中国人依据自身的居住习惯按尊卑有秩的序列关系创造的。

建筑空间中存在典型的中国民族认知,是哈尔滨近代建筑的特点所在。虽经历了西方建筑空间理论的洗礼,但执著的空间原始认知,造就了独特的哈尔滨近代建筑空间。哈尔滨的近代建筑用自己的方式解释了建筑中民族与建筑之间的关系,形成了在西方建筑创作原则主导下蕴含着本土民族特有的形式这种文化现象。

三、民族理想在建筑审美中的表达

民族理想是一个民族的最高价值追求,建筑审美是民族理想的表现形式之一,也是民族理想最直观的显现方式之一。中华民族的民族理想是什么,很多学者认为可以归纳为“天人合一”“道法自然”“乐生和重生”的和谐境界。这种理想通过中国人的行为、认知、审美表现出来,这其中的审美是与理想结合最为紧密的,他们以感性的形式去模仿宇宙万物及其规律,创造出具有普遍感染力的自然美。中国人对美的认知可以归纳为:“凝神遐想”“尚中”“无为自然”“立象以尽意”“物我两忘、离形去智”“传神写照”等。

哈尔滨的近代建筑是以殖民统治为背景而创作的,因此主要承继西方的建筑形式和审美原则,流露着以西方审美为原像的艺术标准。同时,也体现着中东铁路附属地的城市特色。但是“每一种艺术都属于它的时代和民族”。产生于哈尔滨的这些建筑是无法完全摆脱本土文化影响的,在不自觉中都流露着本土民族的审美意象,反映了建筑创作在文化传播中的历史规律。

哈尔滨的近代建筑在创作中即严格遵循西方建筑的审美标准,又呈现中国本土民族能够认同的审美规律。例如:哈尔滨的近代建筑在形态处理上大多采用中轴对称的形式出现,这符合中国传统儒家要求建筑的“中庸”“持中”标准,目的是求“和”。这种中庸思想渗透到中国传统建筑之中,也影响哈尔滨近代建筑的创作,在大型建筑上哈尔滨的近代建筑几乎都是中轴对称的形式出现的,表现出对建筑空间的“尚中”与“崇正”的追求(图3);哈尔滨的近代建筑在外观上都强调檐部的艺术处理,建筑装饰更多的以自然物质和线形显现,与同时期的欧洲建筑以人物装饰为主有着明显的区别。而建筑色彩上多数使用红色和米黄色这种亮丽的颜色,正符合我国北方传统建筑的着色标准。

哈尔滨道外区的近代建筑装饰更能体现这种审美情趣。例如:这些建筑虽然都采用清水砖砌筑墙面造型,但中国传统的木构架建筑审美清晰可见。它们虽然采用西方三段式原则的立面构图,外观形态却做成仿木结构,和中国传统建筑中的门坊,街坊和牌坊相结合,装饰集中于檐壁、屋顶女儿墙以及山花上。构图表现为层层叠高,中间留有门道,并加以“蝙蝠倒挂衔玉如意”“梅花傲立霜雪”“三羊开泰”等中国元素,形成所谓的本土文化特色“中华巴洛克”建筑外装饰纹样和图案形式,也突显了哈尔滨近代建筑装饰的艺术特色(图4)。

本文结合哈尔滨近代建筑创作中存在的“中国趣味”以及具有围合性、尚中性和原生性的特点;分析在这种思维作用下的建筑形态、建筑空间、建筑审美显现出的民族情感、民族认知和民族理想。并深入挖掘支撑这一形式的民族内核原因,最后推导出哈尔滨近代建筑的“中国趣味”是民族心理无意识的积淀,是一种自觉与非自觉相互转换、逐渐形成的动态过程,它是在一个民族的原始性作用下的必然结果。

参考文献:

[1] 汪涌豪.范畴论[M].上海:复旦大学出版社,1999:370-372.

[2] 刘月.中西建筑美学比较研究[D].上海:复旦大学,2004:6-16.

[3] 白晨曦.天人合一:从哲学到建筑一基于传统哲学观的中国建筑文化研究[D].天津:天津大学,2004:167.

[4](德)黑格尔著.美学论[M].朱光潜,译.北京:商务印书馆,1979:72.

[5](意)莱昂·巴蒂斯塔·阿尔伯蒂. 建筑论:阿尔伯蒂建筑十书[M]. 王贵祥,译. 北京:中国建筑工业出版社,2010:151.