影响牧民收入因素实证分析

张瑞霞,孟 凯

(1.内蒙古农业大学经济管理学院,内蒙古 呼和浩特 010018;2.内蒙古农业大学生态环境学院,内蒙古 呼和浩特010018)

影响牧民收入因素实证分析

张瑞霞1,孟 凯2

(1.内蒙古农业大学经济管理学院,内蒙古 呼和浩特 010018;2.内蒙古农业大学生态环境学院,内蒙古 呼和浩特010018)

促进牧民收入增长是现阶段“三农三牧”工作的核心,因此,分析影响牧民收入增长的因素,探寻牧民增收的有效途径非常必要。以内蒙古锡林浩特市为例,运用多元线性回归模型,对锡林浩特市牧民人均纯收入进行回归分析。回归结果表明,年龄、草场面积和劳动力占家庭总人口的比重,对因变量——牧民人均纯收入呈显著正相关;受教育时间、营业面积对牧民的收入影响并不显著。

牧民收入;影响因素;回归分析

1 问题的提出

农民收入问题是“三农”问题的核心,是社会主义新农村建设的基本出发点[1]。我国牧区总面积31 864万hm2,分布在内蒙古、青海、甘肃、新疆、西藏和四川等省(自治区),约占国土面积的41%[2]。内蒙古锡林浩特市的土地面积为14 780 km2,草原面积为13 891 km2[3]。新中国成立以来特别是改革开放以来,我国国民经济得到了长足发展。不断深化的牧区改革、不断改善的牧区生产力布局、草原生态保护与建设、转变畜牧业发展方式等方针政策,极大地解放和发展了牧区生产力[4]。但在牧区发生重大变化的同时,还要看到制约牧区发展的深层次矛盾目前尚未消除,促进牧区发展、牧民增收的长效机制尚未形成,草原生态退化、沙化的趋势尚未根本改变。特别是牧区发展的资源和环境约束日益趋紧,牧民依托传统畜牧业增收的空间越来越小,牧民收入增长速度相对缓慢,因此牧民增收问题亟待解决[5]。笔者对锡林浩特市83户牧民的收入情况进行了实地调研,并对所取得的数据进行系统测算,在全面分析牧区牧民收入现状的基础上,探讨影响牧民收入增长的因素以及增加牧民收入面临的矛盾和困难,结合牧区当前的实际情况,提出促进牧区发展、牧民增收的对策建议。

2 牧民收入的来源及与城镇居民、农民收入的对比

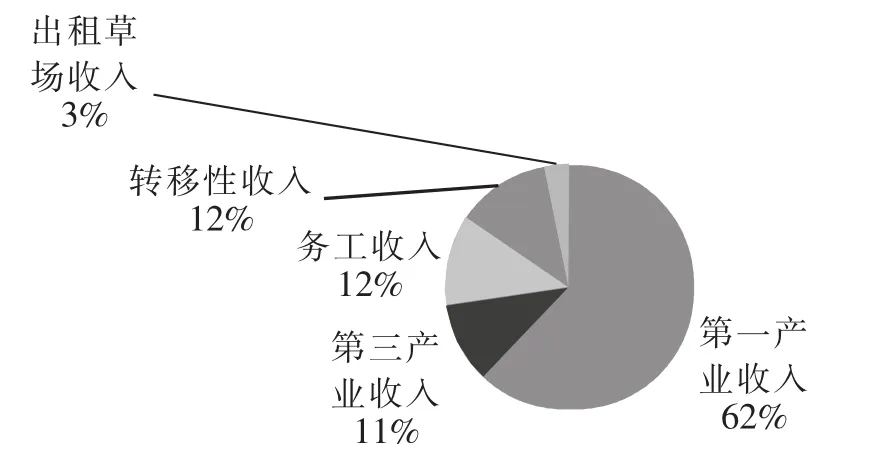

2.1 牧民收入的来源 在该次调研中,笔者走访了锡林浩特市宝力根苏木、朝克乌拉苏木、巴彦宝拉格苏木、阿尔善宝拉格镇等苏木(镇),调查采用问卷调查和深入座谈等形式进行,采用随机抽样的方法,共发放问卷83份,收回问卷83份,其中,有效问卷81份。对收回的有效问卷所取得的数据进行分析得知,牧民的收入来源主要由5部分组成,主要包括:第一产业收入,即畜牧业收入。第三产业收入,即销售收入。在笔者所调研的牧户中,有一少部分牧民从事第三产业,主要是经营小商店。转移性收入,主要是政府发放的围封转移草场补贴收入、低保收入和极个别牧户所领取的退休金等。除此以外,还有务工收入和出租草场收入,这些组成部分没有扣除任何生产成本和人力成本。从对锡林浩特市实地调研所取得的数据分析可知,牧民收入的主要来源仍是第一产业,占到总收入的62%,这说明,大部分牧户还是从事放牧牛羊工作;转移性收入和务工收入各占总收入的12%,这说明,政府给予的补贴收入和家庭务工收入所占比例是一样的,由此可见,转移性收入在牧户的总的收入中占有很大的作用;第三产业收入较转移性收入次之,占总收入的11%;出租草场收入所占的比例最少,只有 3%(见图1)。

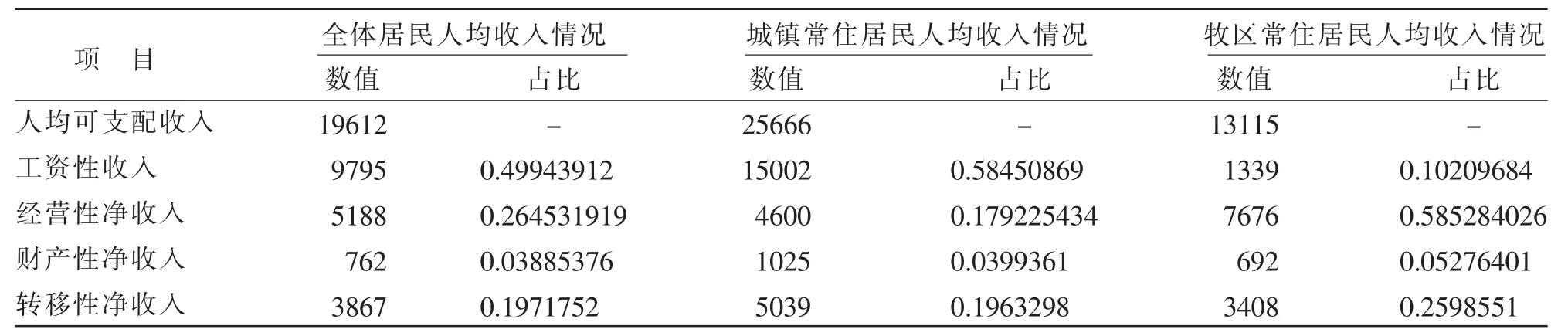

表1 锡林郭勒盟人均可支配收入对比分析 元

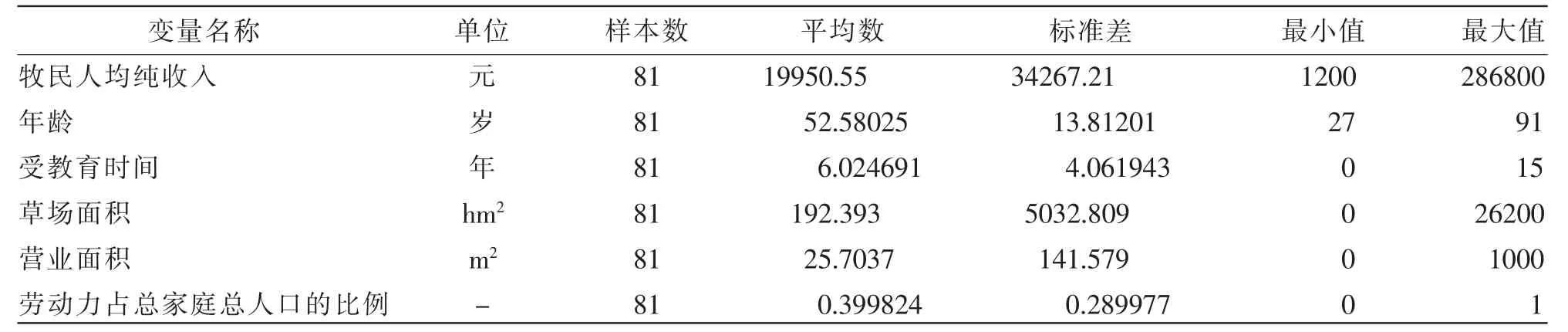

表2 统计数据特征

图1 锡林浩特市牧民户均收入组成及比例

2.2 锡林浩特市牧民人均纯收入和锡林郭勒盟牧民人均可支配收入对比分析 人均可支配收入包括工资性收入、经营性收入、财产性净收入和转移性净收入。对于农村牧区,纯收入是总收入和生产成本的差值,可支配收入是总收入和生产成本、税费支出、生产性固定资产折旧、调查补贴、已经财产性支出和转移性支出的差值,对于以放牧为主的农村牧区,纯收入和可支配收入的差别并不大,因此具有可比性。又由于调研所取得的有关收入的数据与统计年鉴中的收入划分不同,唯一相同的就是转移性收入,从表1可以看出,锡林郭勒盟牧区的转移性收入占到人均可支配收入的25.99%,比笔者调研的转移性收入占人均纯收入比例的2倍还多,也就是说,与锡林郭勒盟相比,锡林浩特市的转移性收入相对而言要少很多。

牧区居民的人均可支配收入较城镇居民而言,是城镇居民人均可支配收入的1/2,使之拉开差距的主要原因是工资性收入中,城镇居民的工资性收入占人均可支配收入的58.45%,全体居民的工资性收入占人均可支配收入的49.94%,而牧区居民的工资性收入只占人均可支配收入的10.21%,与全体居民或者城镇居民的工资性收入相比大约少了5倍,由此可以看出,要提高牧区居民的收入就应增加牧民的工资性收入。

3 锡林浩特市牧民人均纯收入影响变量选择

锡林浩特市牧民主要是以从事养殖业为主,只有一少部分牧民从事服务业。笔者在遵循科学、可获得原则的基础上[6],选择锡林浩特市牧民人均纯收入为因变量,纯收入只是减去了生产成本,并没有考虑人力成本;假设年龄、受教育时间、劳动力占家庭人口的比例、草场面积和营业面积5个变量对牧民人均纯收入有影响,取为自变量。

4 锡林浩特市牧民人均纯收入影响实证分析

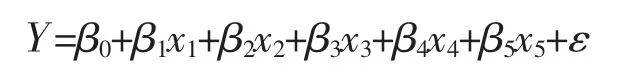

4.1 模型的建立 笔者采用多元线性回归模型来分析锡林浩特市牧民人均纯收入问题,利用stata 12.0计量软件对数据进行多因素线性回归分析,建立的多元线性回归的基本模型为[7]:

其中,Y是牧民人均纯收入,x1代表年龄,x2表示受教育时间,x3表示劳动力占家庭总人口的比例,x4表示草场面积,x5代表营业面积。β1~β5代表偏回归系数,ε为随机扰动项,β0为常数项。

表3 所有变量的回归分析

4.2 统计数据特征描述[7]牧民人均纯收入的平均数为19 950.55元,最小值是1 200元,最大值是286 800元,平均年龄为52.58岁,所调研的户主年龄相对偏大;平均受教育时间是6.02年,最小值是0年,即文盲,最大值是15年,即大学毕业,其中,所调研的户主为文盲的有17户,占总样本量的20.00%,大学毕业的人只有3户,占总样本量的3.70%;平均家庭劳动力人数是1.33人,劳动力占家庭总人口的比例的平均值为40.00%,也就是说,1个家庭的劳动力少于这个家庭人口的一半;平均草场面积是192.39 hm2;平均营业面积是25.70 m2(见表 2)。

4.3 回归结果分析 把选择的年龄、受教育时间、劳动力占家庭人口的比例、草场面积和营业面积5个变量作为自变量进行分析,从表3可以发现,受教育时间和营业面积对牧民人均纯收入的影响并不显著。下面就调研的地区和数据而言,分析其原因。首先,小学及以下学历的人数占总人数的60.49%,初中学历的人数占总人数的27.16%,高中及以上学历的人数仅仅占总人数的12.35%;其次,所调研的户主中文盲就有17户,占总样本量的20.00%,大学毕业的人只有3户,占总样本量的3.70%。对于牧区放牧而言高中及以下学历的牧民其思维方式、处事方式以及对收入的影响没有太大差异,因此受教育时间对牧民的平均纯收入而言其影响并不显著,应该舍弃该变量;再次,有92.59%的牧民是从事第一产业或者即使从事第三产业也没有占用营业场所,无营业场所的牧户占有这么高的比例说明,营业面积并不能对对牧民的人均纯收入产生很显著的影响;最后,第三产业的收入只占总收入的11%,因此,营业面积对牧民的人均纯收入影响不显著,该变量也可以舍去。

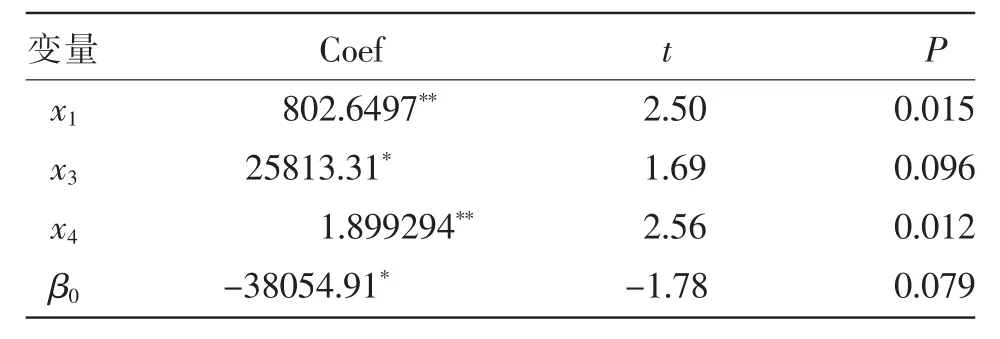

计量分析时采用了逐步回归的办法按显著性剔除了受教育时间x2和营业面积x5后,回归结果见表4。

表4 舍去不显著变量的回归分析

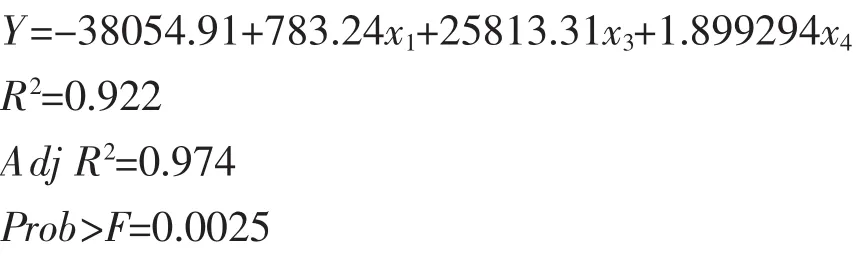

所以,回归方程为

从回归方程可以看出,年龄、草场面积和劳动力占家庭总人口的比重对因变量——牧民人均纯收入的影响比较显著,且呈正相关。曲线拟合的Adj R2也达到了0.974,说明该方程拟合程度很好,各自变量对因变量具有显著的线性相关。模型的White检验结果显示,回归方程不存在异方差,OLS统计量是线性、无偏、有效估计量。

从回归方程可以看出,年龄每增加1岁,牧民人均纯收入就会增加783.24元,劳动力占家庭总人口的比例每增加1个单位,牧民人均纯收入就会增加25 813.31元,又因为x3小于等于1,所以劳动力占家庭总人口的比例最大为1,劳动力占家庭总人口的比例对牧民人均纯收入影响的最大值是25 813.31;草场面积每增加0.07 hm2,牧民人均纯收入就会增加1.90元。

5 发现的问题

从回归结果看,年龄、草场面积和劳动力占家庭总人口的比重对因变量——牧民人均纯收入具有显著的正相关性,也就是说,牧民人均纯收入随着年龄、草场面积和劳动力占家庭总人口的比重的增加而增加。受教育时间和营业面积对牧民人均纯收入并没有通过显著性检验,它们对牧民人均纯收入没有体现出显著的线性相关。而在其他很多报道或者笔者的认知当中,受教育时间和营业面积应该和牧民人均纯收入成正比,其原因如下。

第一,就调研的地区和数据而言,数据表明牧民的受教育程度几乎都在一个水平上,这对于牧民思考问题的方式、处事方式以及经营理念没有太大的影响,这和其他很多有关牧民人均纯收入影响因素的研究结果或者笔者的认知相违背,或者说,牧民的文化水平,还不至于对人均纯收入产生影响。

第二,牧区牧民的收入来源单一。按常理来讲,收入应该是和营业面积成正比的,但营业面积却对牧民的收入影响不显著,这是因为,从事第三产业的牧民太少,少到还不至于对牧民人均纯收入产生影响。锡林浩特市92.59%的牧民是靠第一产业来维持生计的,从事第三产业或者第二产业的人少之又少,即便是从事第三产业,也只是经营一个小超市,或者从事交通运输业,且第三产业的收入只占牧民总收入的11%。通过走访牧户发现,他们对于增加收入有强烈的愿望,只是苦于没有途径和方法。

在调研中,笔者发现对于锡林浩特市而言,抑制牧民增收的因素还有很多。

第一,牧民对草原和牛羊有着难以割舍的情感[8]。笔者询问过那些劳动力过剩的牧户,问他们为什么不选择外出务工时,他们说,自己出去务工,牛羊怎么办,它们就像是自己的孩子一样,怎能割舍得下。其实并不是真的牛羊没人管理,而是割舍不下。牧民的思想与农民不同,牧民属于知足常乐的群体,对外面的认知较少,也不愿去探知外面的世界。

第二,转移性收入比例不高。由锡林浩特市牧民人均纯收入和锡林郭勒盟牧民人均可支配收入组成的比较可以看出,与锡林郭勒盟全盟相比,锡林浩特市的牧民转移性收入是锡林郭勒盟的1/2,这是因为锡林浩特市平均家庭草场面积只有192.39 hm2,因此,在国家政策补贴方面,应该向锡林浩特市牧区的牧民倾斜。

第三,工资性收入不高。锡林浩特市牧民人均纯收入和锡林郭勒盟牧民人均可支配收入对比分析中发现,锡林郭勒盟全盟居民和城镇居民的工资性收入是牧区居民的5倍,这也是城镇居民和牧区居民收入差距大的关键所在。

6 对策和建议

首先,转变牧区的生产经营方式,拓宽牧民增收渠道,鼓励牧民从事第二产业和第三产业。对于牧区的青壮年,鼓励他们外出务工,或者如果他们愿意从事第三产业,应给他们一定程度的补贴,可以按营业面积,或按其他标准进行补贴;再次,应提高锡林浩特市牧区的政策补贴收入。与锡林郭勒盟相比,国家给予锡林浩特市牧民的补贴过少,应该提高对锡林浩特市牧民的补贴收入,目前锡林浩特市划区轮牧的草场补贴为0.11元/hm2,禁牧的草场补贴是0.45元/hm2。对于草场面积比较大的牧户,可以保持目前的补贴数额,但对于草场面积小的牧户,应该相应地增加他们的草场补贴收入。

另外,对青壮年牧民提供技能培训。调查中,草场面积较小的牧民有创业或者从事其他产业的想法,但外出务工,他们却没有相应的技能,没有单位愿意聘用他们;从事第三产业,他们又没有经验,担心经营不好,也没有这方面的资金。因此,对于有外出务工意愿的人员,政府应该向这部分牧民提供免费的或者费用较低的技能培训,技能合格的给予其相应的从业资格证书。对于自己创业的人员,政府应该给予多方面的支持。最后,应进一步加大国家对牧区的资金支持力度、探索完善对牧区的财政支持方式。

[1]刘玉春,修长柏,张丽芳.内蒙古农牧民收入影响因素实证分析[J].中国畜牧杂志,2013,49(12):30-34.

[2]王欧.草原畜牧业发展与牧民收入增长[J].中国畜牧杂志,2010,46(24):12-16.

[3]锡林浩特市统计局.锡林浩特市统计年鉴——2014[Z].锡林浩特:锡林浩特市统计局,2014.

[4]修长柏.试论牧区草原畜牧业可持续发展——以内蒙古自治区为例[J].农业经济问题,2002,23(7):31-35.

[5]庄洋,赵娜,赵吉.内蒙古草地碳汇潜力估测及其发展对策[J].草业科学,2013,30(9):1469-1474.

[6]阿瑟·刘易斯.经济增长理论[M].北京:商务印书馆,1983.

[7]宝希吉日,根锁,乌日根巴雅尔.牧户草场经营行为的实证分析——基于内蒙古锡林郭勒盟三个旗(市)的牧户调查数据[J].中国农村经济,2012(9):26-36.

[8]陈芳淼.区域荒漠化演变机制的六元法研究[D].北京:中国农业大学,2013.

Empirical Analysis of Factors Influencing the Economic Income of Herdsmen

ZHANG Rui-xia1,MENG Kai2

(1.College of Economics and Management,Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot 010018,China;2.College of Ecology and Environmental Science,Inner Mongolia Agricultural University,Hohhot 010018,China)

Improving the economic income of herdsman is currently the core of implementing of″agriculture (animal husbandry),rural areas(pastoral area) and farmers(herdsmen)″work.Therefore,it is necessary to analyze the factors influencing the economic income of herdsmen and explore the effective ways to improving their economic income.Taking Xilinhot of Inner Mongolia as an example,regression analysis was conducted to assess the per capita net income of herdsmen by using multiple linear regression models.We found that the age,grassland area and labor force proportion in family population were positively correlated with the dependent variable of per capita net income of herdsmen.The education duration and business area had no significant influence on economic income of herdsmen.

economic income of herdsmen;influencing factors;regression analysis

F323.8;F224

A文章顺序编号:1672-5190(2016)05-0041-04

2016-05-03

张瑞霞(1989—),女,硕士研究生,主要研究方向为农牧业经济管理。

(责任编辑:栗 林)

——以内蒙古锡林郭勒盟为例