干群共筑连心桥

田旭东

“惠民项目要建设,下乡干部离不得,圆梦路上民受益,十个覆盖结硕果。”这是赤峰市元宝山区农民编的顺口溜,它道出了“十个全覆盖”工程实施以来农村牧区发生的巨大变化,也道出了全区各级党委政府、广大党员干部、各基层党组织上下联动抓、齐心协力抓的新工作模式。

脸晒黑了,工作能力有提升

“伴晨曦送黄昏,献苦累不为名。”走出大楼、沉下身子,进村庄、入农家,在街头巷尾、村民炕上……处处可见驻村干部忙碌的身影。在“十个全覆盖”工程推进过程中,乌兰察布市察右后旗将建设美丽乡村作为历练、培养、考察干部的主阵地,动员全旗各级干部积极投身农村牧区一线,在“十个全覆盖”这个大熔炉中不断历练自己。这些驻村干部普遍岁数较小,参加工作时间也短,缺少基层工作经验,他们中大部分是第一次接触农村牧区工作,但他们的工作热情高涨,善于探索创新、勇于扎根基层,为老百姓干实事的心情分外迫切。

黄河淌蜜,金风送喜。在这个丰收的季节里,鄂尔多斯市农牧民不仅收获了丰硕的果实,也收获了“十个全覆盖”工程带给他们生活的巨大变化和下乡驻村干部的优质服务。不是一家人,不进一家门。连日来,鄂尔多斯市各级干部驻村入户,走进农牧民中,与百姓拉家常、同劳动,访贫问苦问需求,助力“十个全覆盖”工程,帮助群众美化家园,实实在在为老百姓办事。

“大干60天、合力打好‘十个全覆盖攻坚战,不折不扣把自治区党委政府的决策部署落到实处,高标准、高质量完成建设任务,实现农村牧区面貌的根本转变。”本着这一要求和目标,干部们以强烈的责任感和使命感,不讲条件,不讲困难,一头扎进群众中,出力流汗,全身心投入,脏活累活不躲闪,碰到什么干什么。因为“十个全覆盖”工程是提升群众幸福指数的民心工程,下乡驻村干部带着感情和责任,用自己的辛苦指数来换取群众的幸福指数……

这样的场景不是仅出现在乌兰察布市和鄂尔多斯市,而是全区万名干部下乡驻村推进“十个全覆盖”工程的缩影。2015年9月,我区组织1万多名干部下乡驻村,推进“四个全面”工作在基层落实,着眼于缩小城乡区域发展差距,大力推进农村牧区危房改造等“十个全覆盖”工程建设、农村牧区产业发展和产业结构调整、农村牧区基层党组织建设。

只有落后的干部,没有落后的群众,只要党员干部的思想不滑坡,方法就总比困难多。“十个全覆盖”工程建设中,全区各地组织23万多名党员干部投身工程建设一线,按照自治区党委政府“县不漏乡、乡不漏村、村不漏户”的要求,驻村蹲点、发动群众、宣传引导、出谋划策、协调推进。党员干部虽然脸晒黑了,但是干事创业的劲头更足了。

在深入基层、融入群众,察民情、听民意、问民计、解民忧的过程中,大家更加明白了农村牧区缺什么、农牧民想什么、农牧业发展靠什么,进而使谋划设计能力、宣传动员能力、组织协调能力、贯彻执行能力、总结反思能力不断提高。很多干部是越干越明白,越干越会干,越干越高兴。在实际工作中,很多党员干部从老百姓的获得感上读懂了什么是幸福,幸福就是给老百姓办实事做好事,给老百姓服务最幸福。

村民乐了,干群关系更融洽

在锡林浩特市贝力克牧场,有3位前来挂职的年轻干部,恩克那顺、额日登尼和额尔敦巴图。对于自己的驻村工作,他们感慨颇多。

“在这里,我更了解了老百姓的生产生活需求,也积累了不少工作经验,提升了自己的工作能力。”

“在场部,大家共同上一线干活,非常累,但看到贝力克一天天变好了,也非常有成就感。”

“最近我看见好多年轻人又回来了,一问才知道,都是因为家乡越来越好才回来的。”

贝力克牧场党支部书记包永前对这3个年轻人赞不绝口,“他们进入角色快,工作做得踏实,为‘十个全覆盖工程的推进作了大量工作。”工程实施以来,锡林郭勒盟发动全盟14005名干部进蒙古包、坐热炕头,面对面与群众“掏心窝子”,了解群众所思所盼,讲政策、说思路、唠措施、谈协调。

金秋时节,巴彦淖尔市五原县套海镇响导村七组平坦的水泥路上,一辆辆四轮车满载着收获奔驰而过,农民个个脸上洋溢着丰收的喜悦。67岁的农民夏连溱正开着四轮车从田里往家运玉米,他乐呵呵地说:“能过上这么好的日子,离不开杨队长他们党员服务队的干部们。”夏连溱所说的杨队长是五原县委党校常务副校长、县里驻响导村工作组副组长杨宴平。在杨宴平看来,做群众工作,赢得群众的理解配合是关键。刚开始进村入户时,有一户村民的院墙老旧需要翻建,队员们一早上门做工作时就吃了闭门羹。下午再去时,队员们看到他家正在打葵花,就主动上前帮忙打了一下午葵花。这位村民当时很感动,二话没说就把院门钥匙交给了工作队员。第二天,这户村民的院墙顺利进行了翻建。

……

以“十个全覆盖”工程为载体,党员干部和群众之间架起了一座连心桥。很多干部从过去不愿不敢深入基层,到现在积极主动接近群众、服务群众。党员干部们深有感触地讲:“不是群众离我们远了,而是过去我们和群众靠得不近、贴得不紧。”很多农牧民表示:过去不知道干部是干啥的,现在干部天天来我家,大事小情一起商量。

农牧民从包村干部“不讲吃喝讲吃苦”的深刻转变中,既看到了决心,也看到了苦心。过去,农牧民看见干部,要么躲,要么围,埋怨抵触情绪很重;现在,他们主动接近干部,出主意,想办法,主动参与解决实际问题。从工程建设初期的“背着手看”,转变为现在的“伸出手干”,大家心往一处想,劲往一处使,距离拉近了,关系密切了,进而打成一片、无话不谈。

基础牢了,基层组织很给力

“现在的干部们真是辛苦,光是为我家院墙改造和盖房子的事儿就来了4次。”搬进新房的兴安盟科右前旗额尔格图镇兴牧嘎查农民陈秀芝对当地驻村干部称赞不已。“十个全覆盖”工程实施中,科右前旗各基层党组织充分发挥战斗堡垒作用,全力推进“十个全覆盖”工程建设,尤其是大干40天攻坚战以来,全旗1003个基层党组织、15000余名党员干部、229名嘎查村“第一书记”,全力推动工程进度,投身于建设施工现场,形成上下联动、左右协调、争优比先的工作场面。

“‘第一书记巴雅尔驻村以来,不仅‘十个全覆盖工程得到快速推进,村里的一些事也得到了很好的解决。驻村干部没少帮我们忙,他们有想法、有办法,一些我们看来困难的事情,通过他们的努力就能得到解决,这给我们的工作提供了很多思路。”德伯斯镇乌力根嘎查党支部书记高德贵看着嘎查每天发生的变化,对驻村干部赞不绝口。从乌力根嘎查的“第一书记”到党支部的每位成员,紧紧抓住“十个全覆盖”工程一系列政策机遇,集体研究制定了《乌力根嘎查三年规划》,并千方百计地为群众的所想所急所盼想办法、出实招,确保民生工程项目落细落小落实。

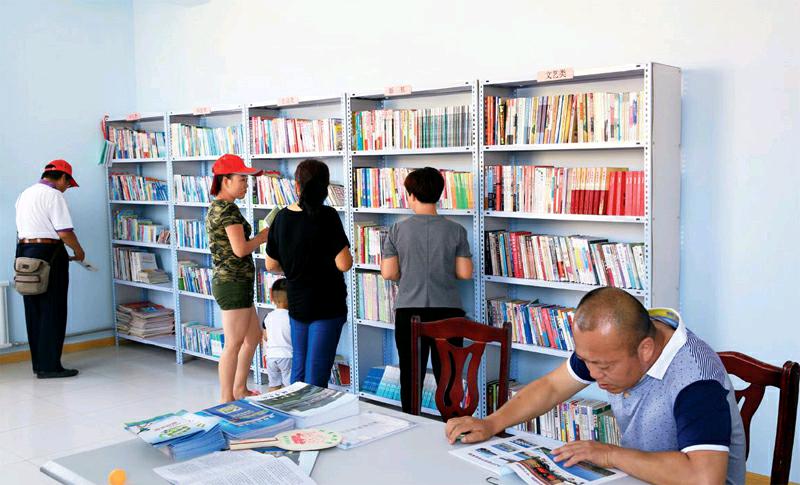

一名党员一面旗帜,一个支部一座堡垒。韩其图是二连浩特市苏吉嘎查的党员中心户,他家的砖瓦房边上有一座多功能蒙古包,这是他向周边的牧民提供商品零售、流动医务车以及蒙汉图书借阅等服务的场地。在“十个全覆盖”工程建设中,二连浩特市为全市21名党员中心户统一配备了这种多功能蒙古包及配套设施,建立起服务周边牧户的文化点、医疗点、购物点和致富带动点。

在蓝天绿草掩映下的镶黄旗宝日达布苏嘎查“两委”班子活动阵地上,党支部书记向前来取经的人们介绍嘎查推行的“党支部+合作组织”模式,他们先后成立了察哈尔羊合作社、育肥合作社、饲草料合作社,专业化生产、特色化养殖提高了牧民收入,嘎查牧民纯收入达到上万元,宝日达布苏嘎查成为锡林郭勒盟“十个全覆盖”标准嘎查。

如今,在基层党组织和党员干部的共同配合下,以“砖房油路新装,干群合力扮靓,乡风淳朴文明,农民富足安康”为内容的美丽乡村画卷,在这片土地上徐徐铺开。

基层是党的执政之基、力量之源,基础不牢,地动山摇,唯有强基固本,才能行稳致远。在“十个全覆盖”工程实施中,全区各地基层党组织的“牌子挂起来、党旗飘起来、班子建起来、模范作用发挥出来”,成为做好基层党建工作的有效载体,也是依靠群众、服务群众、加强基层社会治理的现实之举。广大基层党员冲锋在前,充分发挥了基层党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用,基层党组织的战斗力和凝聚力随着工程的深入实施不断加强。

同时,每一项工程的实施都是在充分尊重群众意愿、充分听取群众意见的基础上进行的,广大群众既是工程受益的主体,也成为工程建设和推进的主体。可以说,“十个全覆盖”在推进过程中,形成了党员干部带头、群众广泛参与的干事创业的良好氛围,巩固了我们党的执政之基。

发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。我们党以人民为中心的发展思想和全心全意为人民服务的宗旨,通过发挥集中力量办大事的制度优势,在“十个全覆盖”工程的建设过程中真正落地。

正是因为带着这种对农牧民的深厚感情,自治区的广大党员干部才能在遇到难题的时候不消沉、不急躁、不动摇,努力让生活在农村牧区的老百姓过上更加富裕、更加幸福、更有尊严的生活,为自治区全面建成小康社会作出应有的贡献!