基于ANP的装备保障信息化建设绩效评价指标体系构建

杨学强,慕佩洲,李文俊

(装甲兵工程学院 技术保障工程系,北京 100072)

基于ANP的装备保障信息化建设绩效评价指标体系构建

杨学强,慕佩洲,李文俊

(装甲兵工程学院技术保障工程系,北京100072)

在装备保障信息化建设过程中,必须要创立一套信息化建设绩效评价指标体系,用于科学地评价当前信息化建设水平并指导日后的信息化建设活动。结合我军装备保障信息化建设的现状并借鉴地方信息化建设绩效评价体系的研究方法,构建了一套装备保障信息化建设绩效评价指标体系。

装备保障;信息化建设;绩效评价;指标体系;网络分析法(ANP)

1 引言

目前我军装备保障信息化建设正在稳步推进,但针对其建设情况的绩效评价的研究较为缺乏。为给我军装备保障信息化建设情况提供科学合理的评价方法,本文结合地方信息化建设相关理论研究与装备保障实际,建立了一套科学、实用的绩效评价指标体系。

目前,较为常见的指标体系构建方法有层次分析法(AHP)、模糊综合评价法、因子分析法和网络层次分析法等[1],但是每种方法都有自己的局限性与弊端,不能满足装备保障信息化建设的需求。

网络层次分析法(ANP)是一种可以描述各因素或相邻层次之间相互作用关系的决策理论,有效地解决了复杂系统中元素之间存在反馈、相互支配作用的问题,突破了AHP的局限性,已成为分析复杂系统结构的有力工具,也是求解复杂决策问题的有效方法。

综合装备保障信息化建设绩效评价系统的复杂性,本文选取网络层次分析法(ANP)来构建绩效评价指标。

2 基于建设成效生成机理的评价内容框架分析

2.1装备保障信息化建设过程和能力形态分析

装备保障信息化是指通过信息网络的建设、信息资源的开发和信息技术的广泛利用,使装备保障信息在装备保障体系中快速、流畅、有规律的流动,进而实现指挥自动化、决策科学化、保障精确化并提高装备保障效能[2]。从信息化建设成效生成角度看,装备保障系统的信息化能力并不是与生俱来的“特性”,而是需要信息化系统建设而来的,是需要系统组成要素经过一段时间的相互作用而生成的,其本质是一种过程性活动。

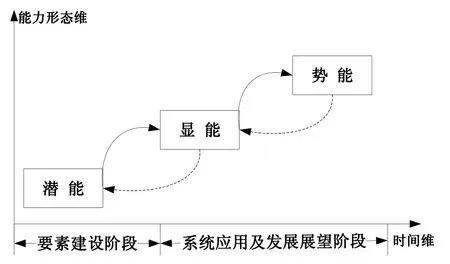

随着建设活动的主体、内容在时间维的变化,装备保障信息化建设过程一般分为要素建设、实战应用(发挥效果)、发展展望三个阶段,装备保障能力也随之呈现出潜能、势能、显能三种阶段性表现形态[3]。装备保障信息化建设过程与能力表现形态对应关系如图1所示。

图1 装备保障信息化建设过程与能力表现形态

(1)要素建设阶段。该阶段的主要活动是装备保障单位根据部队作战实际需要与保障任务,结合保障主体的相关特性,进行装备信息化建设的宏观战略规划,进而完成保障能力生成所需的保障网络系统要素建设。

此时,装备保障信息化建设处于战略规划、建设指导、信息基础设施建设和资源开发管理等阶段,表征为基础设施、信息系统、信息资源和安全保障等信息化建设基本要素相互作用。

(2)系统应用(发挥效果)。该阶段是装备保障信息化建设基本完成后,投入到军队装备保障活动中,在保障任务、保障流程上的具体实施。

此时,装备保障信息系统正式建成投用,各要素相互配合、协调行动,构成的实效形态的装备保障能力,表现为保障显能。保障显能表征了装备保障信息化建设所要实际表现出来的装备保障能力,是对装备保障效率的提升、保障流程的优化,是信息化系统建设的最终目的。

(3)发展展望。该阶段的主要活动是对信息化系统建设的发展进行展望,主要包括信息化人才培养以及政策法规的制定等,视为发展势能。

2.2评价内容框架

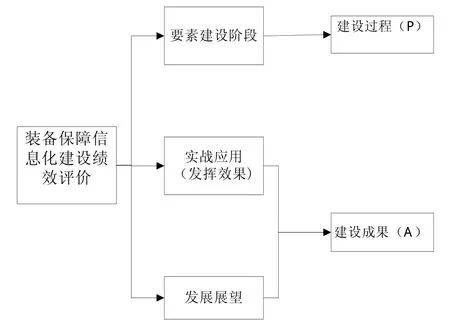

为从全面评价装备保障信息化建设的绩效,本文通过系统分析装备保障信息化建设流程与能力生成机理,立足“建设显能与发展势能相辅相成”的实际,确立了“建设过程+建设成果”的评价内容框架。

建设过程(Construction Process)—主要反映信息化建设过程中,基础设施、信息网络、资源开发管理等要素的相互关系。

建设成果(Construction Achievement)—主要反映装备保障信息系统建成后的投入使用情况,以及后续发展展望。

这样,通过建设过程评价和建设成果评价相结,既能够充分包含装备保障信息化建设的各个环节,又便于直观反映保建设过程在不同阶段存在的问题,比较全面、系统、直观、合理地评价了信息化建设的绩效。指标转化如图2所示。

图2 指标转化

3 装备保障信息化建设评价指标体系的构成

3.1总体概述

在评价内容框架基础上,根据我国信息产业部2001年公布的《国家信息化指标构成方案》的国家信息化建设六要素[4]参考美军关于信息化的划分,结合地方《企业信息化基本指标》与军队实际,经过笔者多次调研、咨询装备保障信息化建设领域专家,构建了基于网络结构的装备保障信息化建设评价指标体系。

该指标体系的结构与ANP典型结构类似,如图3所示,分为控制层和网络层两层指标。其中,控制层指标是从不同维度描述装备保障信息化建设绩效的评价准则元素;网络层指标是对不同装备保障信息化建设绩效评价维度的细化描述,“指标”对应于ANP典型结构中的元素组,“指标”下级指标对应于ANP典型结构中元素组的内部元素。

图3 ANP基本结构

3.2基于准则P的网络层指标

3.2.1指标设置。基于准则P的网络层指标描述装备保障信息化的建设过程,主要评价装备保障信息化建设的潜力与发展能力,具体侧重于反映信息化建设的基础建设和建设环节、过程。本文根据国家信息化建设的若干要素,借鉴相关科研成果,将装备保障信息化建设过程分为:对信息化的重视程度、信息基础设施建设情况、装备保障信息资源开发与管理等。

(1)对信息化的重视程度P1。对信息化的重视程度体现在上级领导、普通官兵、相关部门等对装备保障信息化建设的认识与投入,是信息化建设平稳推进、取得成效的重要基础与主观保证。主要包括信息化建设发展规划情况(P11)、领导重视情况(P12)、基层官兵对信息化的认识(P13)等三个方面。

信息化建设发展规划情况(P11):是信息化建设的战略目标,是建设的宏观计划。

领导重视情况(P12):领导对信息化建设的重视程度,对其有决定性作用。

基层官兵对信息化的认识(P13):体现基层受众的接受程度与重视程度,反应建设是否为人看好。

信息部门的地位(P14):反映信息化部门与其他部门的关系。

建设投资的比重(P15):反映信息化建设的资金投入。

(2)信息基础设施建设情况P2。信息基础设施是保障装备保障信息传输、处理、安全防护和综合管控的各种软、硬件设施的总称,是信息资源发挥作用的必要前提,也是信息传输、交换和共享的必要手段[5]只有先建立先进的信息基础设施,装备保障信息化建设才能稳步推进,信息系统才能发挥最大效能。

人均计算机拥有量(P21):包括移动终端、计算机、服务器的数量,反应其普及率。

计算机联网率(P22):接入内部网的计算机的比例。

人均宽带拥有量(P23):宽带总量与总人数的比值,反应网络通信能力。

全军网络建设(P24):装备保障单位之间信息的连通情况。

(3)信息资源开发与管理P3。装备保障信息资源是装备保障信息化的重要要素,深入开发和广泛利用装备保障信息资源,是装备保障信息化建设的出发点和归宿点。因此,装备保障信息资源开发和利用的成效,即直接关系到装备保障信息化进城的速度和质量,也直接关系到装备保障信息化的各构成要素能否充分地发挥作用。评价时,信息资源开发的评价包括对信息开发成果的质量评价和管理效益评价;信息资源管理的评价包括信息源开发的规范性、合理性以及信息资源利用的有效性。

信息资源开发丰裕度(P31):反应信息资源的丰富程度。

利用信息后管理效益增长度(P32):反应信息资源带来的效益。

信息利用率(P33):信息资源的利用情况,有用信息与所获资源的比值。

软件的开发和利用情况(P34):反应信息资源的开发能力。

信息资源的覆盖率(P35):对信息资源应用情况的调查。

(4)信息化安全情况P4。随着全球信息化的迅猛发展,信息安全作为信息时代国家安全的重要组成部分,地位作用日益突出。装备保障信息化建设,重要的一点就是维护系统内信息的安全稳定,确保部队装备信息为我所用、稳定高效。对其评价主要考虑装备保障信息化建设过程中安全建设的投入力度和信息安全措施的落实情况等。

信息安全规章制度的健全与落实情况(P41):包括相关条令条例的制定情况,反映装备保障信息化安全水平。

信息安全资金投入(P42):用于信息安全建设的费用占全部信息建设投入的比例,反应对信息安全建设的重视程度。

网络安全(P43):反映对网络访问的控制能力。

系统安全(P44):反映系统的防黑客和病毒能力。

用户安全(P45):反映对用户访问的控制能力。

数据安全(P46):反映数据的存储、传输和加密能力。

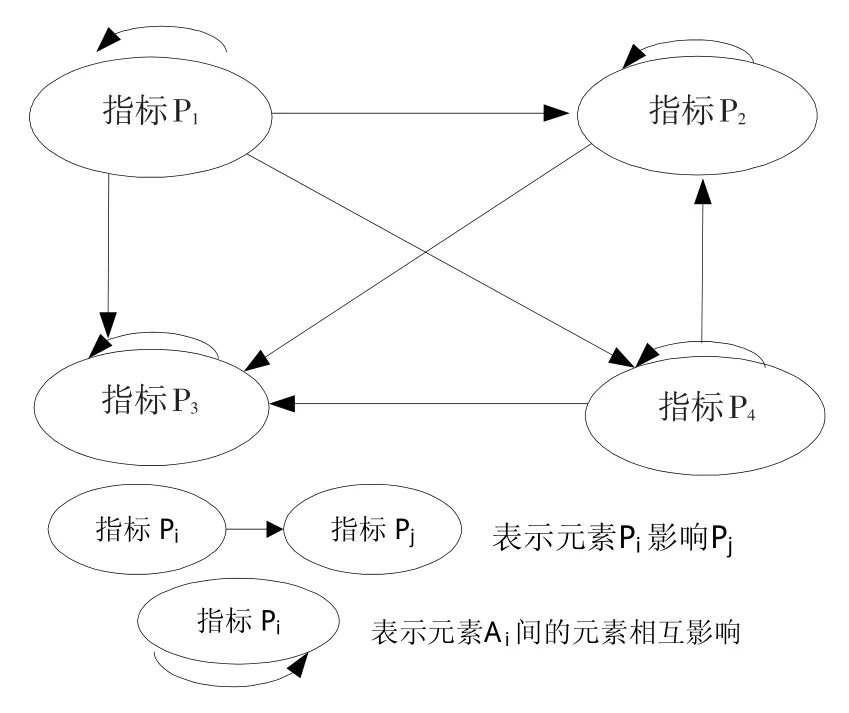

3.2.2指标间关系描述。本文中将Pi(i=1,2,3,4)定义为ANP典型结构中的元素集元素,将Pij定义为元素集Pi的内部元素。元素集Pi之间并不是相互独立,而是存在一定的相互影响关系,总体上其关系为:P1表征对信息化建设的重视程度,可以认为对所有元素均有影响;P2是信息基础设施建设情况,对信息资源开发与管理(P3)有影响;P4是信息化安全情况,制约和影响P2和P3;元素集内部元素Pij对元素集Pi的描述,元素之间有着影响、制衡关系。综上所述,形成如图4所示的指标间相互关系。

3.3基于准则A的网络层指标

图4 指标P间相互关系

3.3.1指标设置。基于准则A的网络层指标描述装备保障信息化建设的成果与未来发展,主要体现部队装备保障信息化建设给装备保障能力带来多大提高,反映信息化建设的状况以及未来发展潜力。瞄准评价方向,本文结合部队实际与国家信息化评级指标,以信息化建设成果,信息技术应用情况,人才队伍建设,法规与标准建设等若干各方面建立评价指标体系,检验系统是否做到信息高效采集、业务互动处理、行动全程可控、指挥智能决策。

(1)信息技术应用情况A1。信息化建设的好与坏,体现在系统所包含的信息技术到底有没有被很好的应用起来,在建设成功后有没有为部队装备保障提供好的平台与方法。针对提升保障能力,这一装备保障信息化建设的主要目标,我们从业务流程优化、业务效率提升等若干评价指标来进行评价。

办公自动化(A11):反映装备保障信息系统建设后,办公效率的提升,既装备保障效率的提升优化。

决策信息化水平(A12):反映保障活动相关决策信息是否做到公开透明、处理及时,是否建立完善的决策信息咨询处理系统,事保障流程的优化,用现在处理一件事的人数与以往相比的减少率来表示。

网站建设(A13):反映装备保障信息化系统可提供的服务水平及内容。

网络应用率(A14):反映保障信息化网络的使用率与信息共享程度,是使用网络与总建设网络的比值。

管理信息化的应用水平(A15):反映装备保障管理信息化的覆盖水平,是已覆盖网络的单位、系统与全部单位、部门系统的比值。

故障诊断智能化(A16):反映故障检测与诊断的自动化能力。

保障资源可视化(A17):反映保障的精确化程度。

(2)信息系统建设A2。信息系统建设的评价指标主要考虑装备保障业务信息系统适应、满足保障系统实际需要的程度,以反映装备保障信息化建设的水平[6]。

信息网络水平(A21):反映装备保障系统内部信息网络的覆盖区域、网络带宽、网络传输速度、传输链路数据载荷、网络硬件等方面满足任务需求的程度。

信息系统配套率(A22):反映装备保障系统现有信息系统覆盖业务种类的程度,是现有信息系统包含的业务种类与保障系统实际展开业务种类的比值。

信息系统冗余率(A23):反映装备保障信息系统综合集成的程度,是保障系统实际展开业务种类与信息系统包含业务种类总和的比值。

信息系统利用率(A24),反映装备保障信息系统实际运行情况,是实际运行信息系统数量与配发信息系统数量的比值。

信息系统互通性(A25),反映装备保障信息系统横向(各业务模块间)、纵向(本级装备保障系统与上级、下级间)互联互通的程度。

(3)人才队伍建设A3。装备保障信息化人才是对信息化保障有深入研究、精通各军兵种联合保障、指技合一的新型复合型人才,这种人才是装备保障信息化建设的关键和核心力量。要搞好装备保障信息化建设,必须重视信息化人才的培养,加强信息化教育,造就大批量的德才兼备的高素质信息化人才。评价时,应从人员信息化水平、专业人才比例,专业人才培养投入等若干方面建立指标。

专业人才比例(A31):反映保障人员信息化水平,是接受过信息化专项培训的保障人员数量与保障人员总数的比值。

信息化手段运用(A32):反映保障人员在实际保障活动过程中掌握、运用信息化保障手段的熟练程度。

非专业信息化人员信息化培训覆盖率(A33):反映保障人员接受信息理论知识、信息化设备操作技能、信息系统运用等信息化知识的培训程度,是接受过信息化知识普及的非专业保障人员与全部非专业人员的比值。人才培养投入资金比(A34):反映部队在建设过程中,在人才培养方面投入的资金占全部资金的比例。

(4)法规与标准建设A4。装备保障信息法规与标准是装备保障信息化建设的重要组成部分,用于规范、协调信息化体系各要素之间的关系,是装备保障信息化迅猛、持续、有序、健康发展的根本保障。装备保障信息化建设涉及军队的诸多方面,包含的要素多、技术繁复,需要建立一套科学、有效、实用、可操作的性强的标准规范。本文中,法规与标准的评价指标主要考虑其是否规范、效果如何、是否符合部队装备保障实际等方面。

设置规范性(A41):是否符合国家、军队信息化的相关成文法规。

设置完整性(A42):用于反应是否涵盖整个信息化体系,用已建设法规标准的相关领域与全部领域的比值。

落实情况(A43):用于反映建立的法规是否严格落实。

落实效益(A44):装备保障信息化法规与标准建设的建设,是为信息化建设提供保障,最终带来效益,该指标用于反映落实法规标准后带来的效益。

3.3.2指标间相互关系。本文中将Ai(i=1,2,3,4)定义为ANP典型结构中的元素集元素,将Aij定义为元素集Ai的内部元素。

装备保障信息化系统中任一影响因素Ai不是以独立个体形式存在,而是与其他因素相互依存,以网络结构形式存在。任一因素Ai对评价过程产生的影响都是以其他一项或多项因素相辅相成、相互制约的,相互间存在匹配增效作用,共同支撑装备保障信息化系统建设的平稳进行。元素集间及元素集内部元素关系可描述为:A1表征信息技术应用情况,与信息系统建设A2、人才队伍建设A3、法规与标准建设A4,均有反馈与负反馈的相互影响关系;除A4外,其余三项内部元素相互间均存在着较强的影响作用关系,可认为这些元素集内部元素相互影响,如图5所示。

图5 元素间的相互影响示意图

综上所述,装备保障信息化建设绩效评价指标见表1。

表1 装备保障信息化建设绩效评价指标

4 结论

本文围绕装备保障信息化建设绩效评价指标体系构建问题做了详细地研究。首先,以装备信息化建设流程分析为基础,确定了评价内容框架;其次,从复杂系统角度结合我军装备保障信息化建设活动实际出发,构建了具体的网络结构指标体系。该体系反映了装备保障信息化建设的主要特点,符合绩效评价的需求,为科学评价建设情况提供了良好的理论遵循。

[1]马振东,梁钰锟.改进AHP-FCE法在建设项目评价中的应用[J].西安建筑科技大学学报(自然科学版),2010,42(3).

[2]张晓康,贾红丽,赵苏.装备保障信息化评价指标体系构建与分析[J].物流科技,2006,29(136):81-83.

[3]岳勇,杨宏伟.能力生成机理的装备保障系统能力评估指标体系研究[J].军事运筹与系统工程,2012,26(3):46-50.

[4]余林.制造业物流信息化绩效评价及其实证研究[D].泉州:华侨大学,2012.

[5]杨学强,黄俊,等.装备保障信息化建设概论[M].北京:国防工业出版社,2011.

[6]张振忠,袁筱刚.装备保障信息化研究初探[J].装甲兵工程学院学报,2004,18(1).

Establishment of Performance Evaluation Index System during Building of Equipment Support Information System Based on ANP

Yang Xueqiang,Mu Peizhou,Li Wenjun

(Department of Technical Support Engineering,Armored Forces Engineering Academy,Beijing 100072,China)

In the development of the equipment support information system,we must build a suitable performance evaluation index system to scientifically assess the current information level so as to guide the future information construction activities.In this paper,in view of the current status of the development of the equipment support information system of the Chinese army and then drawing from the methods in the research on the local information system performance evaluation systems,we built a more clear-targeted equipment support information system performance evaluation index system.

equipment support;information system construction;performance evaluation;index system;ANP

E246

A

1005-152X(2016)04-0159-06

10.3969/j.issn.1005-152X.2016.04.036

2016-03-15

杨学强(1962-),男,河北香河人,教授,博士,研究方向:信息管理;慕佩洲(1994-),男,山东烟台人,装甲兵工程学院技术保障工程系学生;李文俊(1992-),男,江西南昌人,装甲兵工程学院技术保障工程系硕士研究生,研究方向:装备物流管理与技术。