张乐平:痛并画着

2016年春日,上海五原路288弄3号的张乐平故居开门迎客,勾起我许多的回忆。

在我的书房里,一直挂着一幅微笑着的男孩的国画。男孩戴着红领巾,硕大的头上翘着三根头发。这是1988年中秋张乐平为我画的三毛。

记得他只花了几分钟,一个活泼可爱的三毛就跃然纸上。在题字时,他原本打算写“永烈同志存念”,却写成了“永烈同志念”。他说:“写错了,我重画一张。”我连忙说:“念存也可以的。”于是就写了“念存”。

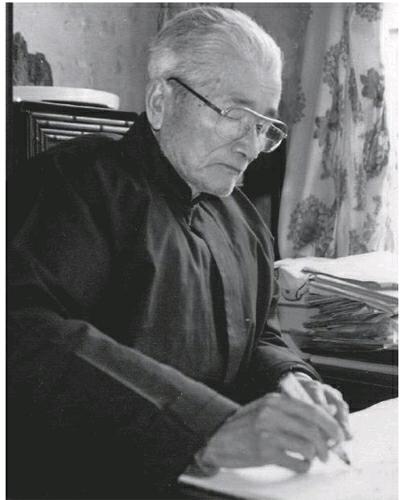

晚年张乐平。

张乐平1982年起患帕金森症,后来日益严重,右手抖得厉害,所以很少作画。正因为这样,这幅三毛画像显得格外珍贵。

如今,每当我在书房里看到这幅三毛画像,便记起老人带着微笑的慈祥面容,和有点沙哑的带着浙江海盐口音的普通话。

三毛“改行”学科学

我跟张乐平很熟,他年长我30岁,我总是喊他“张老”。别人也有喊他“乐老”的。

我跟张乐平相识于1978年6月1日国际儿童节。那天,少年儿童出版社组织作家、画家在上海新华书店与小朋友见面,张乐平和我都出席了,此外还有画家乐小英,儿童文学作家陈伯吹、任溶溶。

没有想到,张乐平一见到我,就请求我“帮助”。原来,这年3月,中共中央在人民大会堂召开全国科学大会,邓小平发表讲话,指出四个现代化的关键是科学技术现代化。全国上下掀起科学热。张乐平紧跟时代的步伐,在《儿童时代》的封三推出新的儿童漫画系列《三毛爱科学》。不过,他对科学不熟悉,要求我帮助,给《三毛爱科学》出点子,亦即出漫画构思。

在见面会上,张乐平第一个发言。他说:三毛,为什么画三根毛?我没法回答。本来画光头,不好看;画长头发,也不好看。就画了三根头发,飘着。没有名字,就随口叫三毛,就这样叫出三毛来。

他说,那时候画三毛,常常明天要登,今天还画不出来,他就坐6路有轨电车,出去兜圈子。那时的电车分一等、二等、三等、四等,6路有轨电车是四等,都是工人们上下班乘坐的。他一坐到底,电车一路上叮当叮当响着,他就跟工人们聊天,听他们吐苦水。晚上,他点三支蜡烛,在小桌子上画,《三毛流浪记》就这样画出来了。

他还说,他在“文革”中十年没有画画,现在一天要当两天用。他过去拄拐杖,现在不要拐杖了。

隔了一天,6月3日上午,我陪同张乐平去上海大厦会晤从北京来沪的作家高士其。约好9时见面,张乐平在8时半就到了。高士其在留学美国时做实验不慎感染了甲型脑炎病毒,瘫痪多年,坐在轮椅上。

张乐平问高士其:“上海话,你听得懂吗?”高士其笑答:“上海是我第二故乡。”张乐平告诉高士其,正在画两本新的三毛,一本是《三毛学雷锋》,一本是《三毛学科学》。高士其说,你画的三毛,可以说是中国少年儿童的形象。在解放前,三毛受苦受难;解放后,三毛开始新的生活。

就这样,由于三毛“改行”学科学,我跟张乐平有了许多联系。我经常把我想到的科学点子写信给他,有时也把一些科普资料寄他,供他创作参考。

《三毛爱科学》在《儿童时代》连载了两年,1980年冬,湖南少年儿童出版社要为他出单行本。张乐平要我为《三毛爱科学》写序。我说,我在他面前是晚辈,怎么可以为他这样的前辈写序?我建议由我去请我的老师高士其先生写序,张乐平非常高兴。

我即给高士其去信,高士其很快复函,寄来了为《三毛爱科学》写的序。张乐平收到后,连声道谢。

“三毛爷爷”

1982年腊月,我去张乐平家拜访。

张寓在五原路一条闹中取静的弄堂。登门入室,我仿佛置身于春日之中。桌上的一盆水仙葱绿可爱,墙角的一盆腊梅绽放着鲜艳的黄花。明亮的阳光透过玻璃窗洒在画案上,年逾古稀的张乐平正在挥毫作画。

张乐平已是满头银发了。我细看他的头发,说道:“你的白发,大约占了三分之二。”他摇头说:“不,不,占了五分之四!今年,我73了,老喽!你看,我见到周总理的时候,多年轻!”

我顺着他指的方向望去,看到墙上端端正正地挂着一张周恩来和他握手的照片。老人深情地说:“那是我一生难忘的日子,难忘的纪念。”

“张老,三毛今年几岁?”我问。“三毛?他生于1935年11月——我画的第一幅三毛漫画,是那时候发表的。”老人随口就答出来了。“这么说,三毛已经48岁了!”“不,不,在我的笔下,三毛永远是孩子,他永远年轻!”

张乐平告诉我,粉碎“四人帮”之后,《三毛流浪记》大量重印,已发行了200多万册。1981年,发行量在1000万份以上的《中国少年报》连载《三毛流浪记》,在小读者中产生了很大的影响。连载期间,张乐平收到全国各地小朋友的来信。不少孩子都直接称呼他为“三毛爷爷”,而不是“张乐平爷爷”。

张乐平告诉我,三毛在日本读者中也很受欢迎。日本举办“三毛流浪记画展”,他应邀访日。走进展览馆,他吃了一惊:咦,我的手稿怎么会在这儿?后来仔细一看,才明白那是日本友人把中国出版的《三毛流浪记》用“放大复印机”复印,制成了酷似原稿的大幅画面,举办了展览会。

张乐平双颊红润,我以为这是健康的象征。他摇摇头说,这是高血压的表现。他很风趣地说,心脏不大好,有时候血管里会闹“交通阻塞”。他走到床头,打开一个柜子给我看,里面放满各式各样的药瓶。他还拿起手杖给我看,那是一根雕着龙头的“艺术手杖”。他说,老了,如今外出,要拄手杖了。

张乐平在为《儿童时代》画《三毛新传》。他每个月作几十幅画,有时还亲笔给小读者写回信。让他高兴的是,最近手不发抖了,能够自如地运笔画画。一位朋友劝他每天甩手1000次,他坚持了几个月,明显奏效,手变得灵活了。不过,上了年纪,记性差了。他身边常带着小本子,一有巧妙的构思,赶紧记下来。

1949年,画家张乐平在电影《三毛流浪记》的拍摄现场与演三毛的小演员在一起。

他还告诉我,《小朋友》杂志的封三本来是他的“世袭领地”,一直由三毛占领,但他不愿一人独占,“让出地盘”,让给新人新作。他说,不这样做,老让我“独霸”,新人怎么能上得来呢?

“三毛要去台湾,所以不戴红领巾”

后来,张乐平的帕金森症日益严重,每天甩手一千次也不管用了。

他颇为痛苦地对我说,画家跟作家不同,作家不论你的字写得好坏,用铅字印出来都是一样的,而画家是以“真面目”亮相于读者面前,每一根线条都马虎不得。手发抖,画出来的线条就歪歪扭扭。过去他画画,线条如行云流水,自从右手发抖,他勉强画画,线条就显得僵硬,没有往日的神采。

张乐平住进了医院,治疗帕金森症。

1988年9月25日是中秋节,我家多了一位远客——从美国费城归来观光的马思聪次女马瑞雪。一早,我到她下榻之处去接她到我家过中秋节。闲聊中,我说起张乐平家就在咫尺之内。“是吗?!”她双眼射出惊喜的目光,“我从小就看《三毛流浪记》,如果你能带我见他一面,真是三生有幸!”

“我先去看一下。”说罢,我前往相距百把米的张家。进了屋,张师母冯雏音女士对我说:“你呀,来得正巧!乐平在医院里住了一年多,今天是中秋节,大夫特许他回家一天,吃过晚饭就得返回医院。刚才,儿子、儿媳去接他了,再过半个小时,他就来了!”

于是,我带着马瑞雪来到张家,张乐平刚刚回来。这位“三毛之父”气色不错,只是步履蹒跚,行动显得迟缓。他跟马瑞雪聊起当年听马思聪音乐会的印象,又谈起了台湾女作家三毛。张乐平说:“台湾的三毛给我来信。说明年春天要到上海来看我!”

“我捷足先登了。”马瑞雪笑道,“11月下旬,台湾要举行由我作词、父亲作曲的歌剧《热碧亚》首演式,我要和母亲、弟弟一起从美国飞往台湾。我一定告诉三毛,我在上海已经见到‘三毛之父啦!”

马瑞雪轻声问我,能不能请张老送她一本《三毛流浪记》,在书上为她题几个字?我把她的意思转告张老,他欣然答应。可是当他颤颤巍巍走向书橱时,这才记起把钥匙串忘在医院里了,无法开橱取书。“那就写几个字送瑞雪女士吧。”因为张师母告诉过我,张乐平双手颤抖,已经一年多无法作画,所以我建议他写字。

铺好了宣纸,他凝神思索:“唉,写什么话好呢?得了,得了,还是画个三毛送她呢!”一听说画三毛送她,马瑞雪喜出望外。

大抵是在医院里静养了一年多,又值他刚刚回家,简直像奇迹一般,张乐平的手没有抖!他的大笔挥了几下,一个可爱的三毛便出现在宣纸上!张师母连连说:“马小姐,你的运气真好!”

张乐平画完一张,余兴未尽,对我说:“再画一张送你!”有趣的是,画这张三毛时,他多画了一条红领巾。他说:“马小姐的三毛要到台湾去,所以不戴红领巾!”他的话,引得大家哄然大笑。

女儿三毛

1989年,张乐平成了台湾报纸上的“新闻人物”——因为他的“女儿”、著名台湾女作家三毛(本名陈懋平)飞渡海峡,前来上海拜谒他。

张乐平已80高龄,为了医治帕金森综合症,在医院里住了两年。4月,三毛来沪前夕,他才出院,在家静养。

三毛在上海张乐平家住了四天。她称张乐平为“爸爸”。因为她正是看了《三毛流浪记》,才以“三毛”为笔名的。

这年8月中旬,台湾“大陆儿童文学研究会”会长林焕彰先生率代表团来到上海,他极想一晤“三毛爸爸”,托我代向张乐平致意。我随即给他挂了电话。尽管他正在病中,平日不会客,考虑到客自台湾来,况且又是专门研究大陆儿童文学的,还是答应了。他在电话中说:“今天别来,最好明天来。已经好多天没刮胡子,要赶紧刮一刮。我的妻子也病了,家里乱七八糟,得收拾一下。”

为了不要过分惊扰病中的老人,翌日,我陪着林焕彰先生一人前往张寓拜访。一上楼,张乐平衣衫整洁,早已坐在那里等待台湾客人。他看上去精神还很不错,只是因患帕金森综合症,手抖得厉害,双脚也行动不便,步履蹒跚。

他在画室里接待客人。画室里挂着少先队员们送的“星星火炬”队旗。他拿出一盆紫色的葡萄,说出内中的特殊含义:“葡萄团团圆圆,甜甜蜜蜜,请吃吧!”

他说:“虽然生病,我的精神很愉快。我的名字叫乐平,就是自得其乐、其乐无穷、一乐到底,唯一使我痛苦的,是因手抖不能作画,不能为小读者服务。1989年‘六一前夕,为了祝贺孩子们的节日,我在病中画了一幅新作《三毛吃西瓜》。虽然因为手抖,画得不好,可是发表以后,我收到许多小读者的来信,使我感到工作的快乐,给了我很多安慰。我一定要把病治好,要继续画三毛。我老了,但是我还要努力!我有一个外号叫‘老天真,我的心永远是年轻的,正因为这样,我才能不断画三毛。”

他走向画案,在一张宽大的藤椅上坐下,拿起毛笔,对林焕彰说:“很抱歉,我只能给你签名留念,没办法画三毛送你!”

林先生趁他握笔时,给他拍照。他赶紧把画案上的一堆瓶子推开。林先生以为那是画画的颜料瓶子,说放在桌上不碍事。他却摇头道:“这些不是颜料瓶,是药瓶!不要把药瓶拍进去。”

告别时,林焕彰说起跟台湾的三毛很熟悉,张乐平马上说:“我病了,老伴也病了,三毛寄来好几封信,我们还没有及时回复。请你转告三毛,说我们都牵挂她,祝她全家好!”林先生一口答应:“我一回台湾,就给三毛挂电话,报告‘上海爸爸‘上海妈妈的问候!台湾文学界都称三毛是‘小调皮,她很聪明,又很爱动,像您笔下的三毛!”

“我很喜欢我这个台湾‘女儿,欢迎她再来上海的家里住!”张乐平和夫人跟我们握别时一再说。

1990年1月底,林焕彰给我来信,问候“乐老”。我在2月2日的复函中告诉他:“乐老住在华东医院416病房,只在大年夜获准回家吃年夜饭,随即返回病房。师母亦因病卧床。乐老爱酒,故送酒及符离集烧鸡之类。他的精神大不如前。”并告诉他,伯老(指陈伯吹先生)、乐老均托我向你问好,期望能够再晤面。

张乐平赠送给叶永烈的三毛画作。

然而,乐老已经垂垂老矣。

1991年4月4日,他在《解放日报》上发表漫画《猫哺鼠》,这是他一生中最后一幅漫画作品。

1992年1月23日,他因患吸入性肺炎,病情恶化。9月27日下午6时,在上海华东医院与世长辞,享年82岁。