中国基层政府的关系控制实践*

邓燕华

中国基层政府的关系控制实践*

邓燕华

内容提要关系控制是基于人际网络而实施的抗争治理术。当一地发生抗争事件时,地方政府经常动员与抗争者有关系的体制内成员或其他较依赖国家的个体参与维稳工作,要求他们开展思想工作,通过人际压力、心理控制和人情感化,转化抗争中的亲友。关系控制的进程及效果主要受两个因素影响:(1)关系控制者与抗争者之间的关系强度;(2)关系控制者对地方政府的依赖程度。当关系控制者高度依赖地方政府且与抗争者存在强亲属关系时,关系控制的效果十分明显;当关系控制者与抗争者之间是较弱关系时,关系控制本身的作用往往相对有限。但总体而言,社会关系延伸了国家控制的触角。

社会关系抗争关系控制社会稳定

关系控制

在中国研究文献中,学者对关系的关注或许最持久,相关研究也可能最丰富(参见纪莺莺,2012;张文宏,2011)。长期以来,研究者最感兴趣的是关系之于个体的工具价值,普遍将其视为个体争取利益的行动资源(Yang,1994)。根据已有研究,关系可以庇护身居低位的个体(Wank,1999;Walder,1986;Oi,1985),能为企业家提供发展机会(Peng,2004;边燕杰、丘海雄,2000),甚至可以增强维权者的抗争力量(Shi & Cai,2006)。特别是,研究者强调强关系的作用,因为中国人的关系网呈“差序格局”(费孝通,1985:25),有亲疏远近之分。相比弱关系,强关系不仅在伦理和情感上更重要,而且被认为更有利于个体实现工具目标。正如李沛良在阐释“工具性差序格局”这一概念时指出,“关系越紧密,越有可能被中心成员用来实现其实利的目标”(李沛良,1993:71)。比如在求职时,中国人更有可能利用强调信任和义务的强关系(翟学伟,2003;Bian,1994);而相比在西方职场上,求职者往往更主要得益于能提供异质信息的弱关系(Granovetter,1973)。

研究者在广泛探讨社会关系对实现个体功利目标的正功能时,却很少关注它被用以约束个体主张利益的可能。之于后一种情形,沈原对建筑工劳动过程的研究值得注意。他认为,在建筑行业,先赋性关系(如亲缘、邻里、乡亲)在劳动过程中得到了强化和再生产,并被纳入实际运作的权力结构中,从而创造出新的“霸权”形态(沈原,2007:216)。这一“‘关系霸权’生出一种独特的、无形的‘关系枷锁’,牢牢地禁锢了工作现场的工人。在大多情况下,工人的不满,如对于受到的压迫、不合理的制度安排、周边环境的歧视和压力等等,都是心知肚明的。不过,在大多情况下,囿于社会关系的约束,工人对这些不满却既不能说出口,也不能付诸抗议的行动,由此为工作现场提供了基本秩序(沈原,2007:217)。”可以说,沈原在这一研究中强调的是关系对工人反抗所形成的“自然”约束。相比,孙立平和郭于华(2000)对华北地区一个镇定购粮征收的分析,则探讨的是社会关系如何被基层干部有意用来控制农民的抵抗。在那一个案研究中,孙立平展现了权力的行使者如何借助人情、关系等传统资源,非正式地行使正式权力,从而推动定购粮征收这一“强加型契约”的执行。孙立平还进一步将这一国家权力技术称为“强者的弱武器”,认为那是“将对方置于更不利位置”的武器。

近年来,由于个体抗争和群体事件数量剧增,地方政府越来越频繁地使用这一“强者的弱武器”,该趋势推动部分研究者更集中地探讨当前中国基于社会关系的控制实践。邓燕华(2010)在研究地方政府回应群体性事件时,提出了“关系动员”概念,初步探讨了基于关系的抗争治理术。海云志(2011)也看到,在拆迁领域,行政权力侵入私人关系网络,形成了强大的“关系型”强制动员机制,迫使依赖单位组织的相关人员逼迫亲属拆迁。邓燕华和欧博文更专门地探讨了关系对中国社会抗争的约束,并进一步提出了“关系控制”(relational repression)概念。他们既分析了地方政府如何利用社会关系控制群体事件(Deng & O’Brien,2013),同时也探讨了人际网络怎样被用以约束个体反抗(O’Brien & Deng,2015a)。他们认为,研究关系控制可以在两方面丰富现有抗争研究。其一,关系控制实践分析有利于扩大对抗争控制(protest control)概念的理解,丰富有关软控制(soft repression,Ferree, 2004;Linden & Klandermans,2006)的研究。其二,关系控制这一概念的提出,指出了西方抗争政治研究的不足。因为在相关文献中,研究者基本是在探讨社会网络对运动或抗争的动员功能(mobilizing effect,如Diani & McAdam, 2003;McAdam & Paulsen,1993;Snow, Zurcher & Ekland-Olson,1980),而忽视了它在某些制度背景下的解动员作用(demobilizing effect)。虽然邓与欧的这两项研究提出了概念并作了经验分析,但尚未建构一个整合性理论框架,以便更系统地探讨关系控制实践。本文尝试在这方面做些初步的努力。

分析框架

关系控制是基于人际网络而实施的抗争治理术。在通常情况下,当一地发生抗争事件时,地方政府会动员与抗争者相关的体制内成员或其他较依赖国家的个体,要求他们参与事件的处理。这些参与者可能是抗争积极分子或潜在抗争者的亲属、朋友或老乡等,他们被要求通过开展思想工作以转化抗争者,使其停止行动或不加入抗争(Deng & O’Brien,2013:534)。可以说,关系控制是解除抗争动员的一种软控制,主要依赖人际压力、心理控制和人情感化(参见Perry,2002)。

一般而言,关系控制的主体有四个,是一个涉及四方博弈的过程。从图1可以看到,地方政府是关系控制的需求方和发包方。像分包其他行政任务一样(参见周黎安,2014),地方政府在利用社会关系维持稳定上也实行“包案制”。具体到某一抗争事件,那些有成员亲友参与抗争的单位,往往需要承包说服劝退相关抗争者的任务。这些包案单位,一般是体制内的科层组织,如政府部门、事业单位和国有及集体企业等。它们虽然依赖国家的程度不同,但通常都会支持地方政府的决策。接到包案任务后,单位组织再将控制某一特定抗争者的任务,转包给予该抗争者存在亲友关系的单位成员,让他们成为关系控制的具体实施者(下文简称“关系控制者”)。同时,地方政府也可以不经过单位而直接施压于组织成员,特别是在只有零星几个抗争者的情况下。当然,即使没有明确接到包案任务,相关单位也有很大动力主动责其成员“管好”亲友,以免影响组织。对于那些没有单位但仍在某种程度上依赖地方政府的人员,如“低保”待遇享受者、养老金持有者、需要贷款的民营企业家等,地方政府也可能通过直接包案形式,使之成为关系控制者。接到任务后,关系控制者会根据具体情况,决定自己的行动策略。作为关系控制的对象,抗争者在面对前来游说的亲友时,也会综合考虑各种因素,决定是否遵从地方政府的意愿而退出行动。

图1 关系控制的主体及运作过程

注:实线箭头表示通常情况下会出现的情形;虚线箭头表示该情形能否出现,取决于相关条件是否具备。

从关系控制的实践可以看到,在关系控制者决定行动策略时,他们自身的两个因素最有影响:(a)与抗争者之间关系的强度;(b)对地方政府的依赖程度。这两个因素之所以重要,是因为它们共同决定了地方政府对关系控制者的奖惩力度。我们通常将关系区分为强关系和弱关系。在格兰诺维特(Granovetter,1973)的研究中,关系的强弱主要根据交往的频率来分。在中国,我们用“自家人”和“外人”这对概念区分关系的亲疏,但这两者间的界限是不明确的、可伸缩的(费孝通,1985:23)。在关系控制实践中,“自家人”和“外人”的界限十分靠近“差序格局”的中心,只有少数会被个体视为“自家人”。因为在一起抗争事件中,抗争者一般由于心有较大怨恨才诉诸行动;如果问题没有得到解决,他们很难受一般人影响而退出抗争。因此,之于关系控制,真正有影响力的是“自家人”,且通常只包括直系的血亲或姻亲。同乡、朋友、远亲等,对关系控制的各方主体而言均为“外人”,是较弱的关系。在很大程度上,地方政府的奖惩力度取决于关系控制者与抗争者之间的关系强度。当他们是强亲属关系时,那些高度依赖地方政府的关系控制者做好家属工作被认为理所应当;如果他们不能成功说服亲属退出抗争,则通常会面临严厉的惩罚。总体而言,个体之所以会被动员成关系控制者,都是因为对地方政府有所依赖,只不过是在程度上不同。例如,公务人员对政府的依赖度要高于一般国有企业员工。另外,一个单位的效益越好、福利越多,就会使其成员因惧怕失去好工作或高福利而更愿意执行地方政府所指派的关系控制任务。

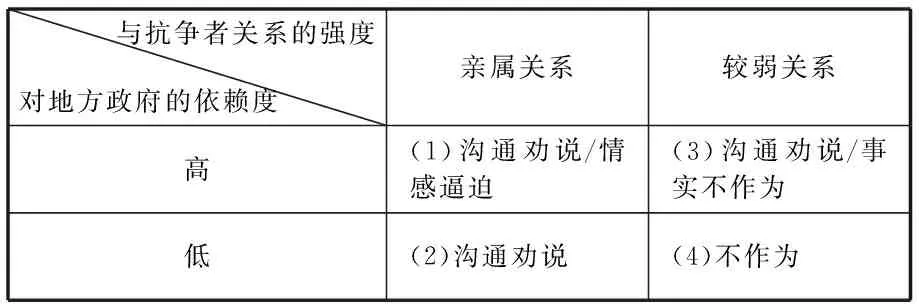

我们对影响关系控制者决策的两个因素进行交叉分析,得到四种情形(见表1)。在第(1)种情况中,关系控制实施者与抗争者之间属于亲属关系,且他们对地方政府的依赖程度很高。在该情形下,实施者因惧怕严厉的惩罚,通常很有动力去做抗争者的思想工作。但是,抗争者往往不会轻易退出行动。这时,关系控制者如果认为必须劝退亲属以保全自己在体制内的利益,那么他们除了开展沟通说理外,还会通过“情感逼迫”的做法,央求抗争中的亲属顾及亲情,体谅他们的艰难处境,考虑他们可能遭受的惩处。在情形(2)中,关系控制者虽然与抗争者之间存在亲属关系,但他们对地方政府的依赖程度较低。不过,身处该情形的关系控制者,或出于被“抓小辫子”的担忧,或考虑到将来可能有求于政府,通常也会与亲属沟通,劝他们退出行动。在情形(3)中,关系控制者与抗争者之间属于一般亲友或同乡等较弱关系,但他们对地方政府有较大依赖。在这种情形下,如果地方政府提供适当激励,那么他们常会积极游说协调,试图劝退抗争者;但如果没有提供有吸引力的鼓励措施,关系控制者则一般没有动力去做游说工作。因为劝退抗争者往往很难,且吃力不讨好。但同时,关系控制者也不愿让地方政府认为自己不投入,所以他们经常采取佯装做工作、但事实不作为的策略。在情形(4)中,关系控制者与抗争者之间存在较弱关系,同时他们对地方政府没有太大依赖,因此他们通常会采取不作为的策略。

表1 关系控制实施者的一般策略

作为抗争治理术,关系控制的效果如何呢?根据对实践的观察,我们发现这一控制方法的具体效果也主要取决于关系控制者与抗争者之间的关系强度以及前者对地方政府的依赖程度。我们交叉分析这两个因素,得到四种情形(见表2)。如果关系控制者与抗争者之间存在亲属关系,且他们对地方政府有很大的依赖(情形(1)),关系控制者在这种情况下压力很大,通常会积极做工作,甚至逼迫抗争者;同时,抗争者也更有可能为关系控制者着想,通过退出抗争以保护依赖地方政府的亲属。因此,关系控制在这种情况下对抗争者的约束通常十分有效。但是,如果关系控制者对地方政府的依赖程度较低(情形(2)),这使他们不会过度施压于正在抗争的亲属,同时抗争者也没有太多后顾之忧,从而经常不会因关系控制者的沟通劝说而退出抗争。因此,关系控制通常只能降低个体抗争的烈度,并在很多时候不起作用。当关系控制者与抗争者之间存在较弱关系,那么即便他们对国家的依赖程度很高(情形(3)),地方政府对其开展的工作通常不抱很大期望,相应的失败惩罚也不十分严厉。在这种情况下,关系控制者采取沟通说服或事实不作为的策略,他们的介入也只能降低个体抗争的烈度,且在更多时候是无效的。如果关系控制者与抗争者保持较弱关系,同时对地方政府的依赖程度很低(情形(4)),那么他们通常可以忽视地方政府的要求而采取不作为的策略。在该情形下,关系控制自然也起不到约束抗争者的作用。

表2 关系控制的一般效果

接下来,本文将用这一分析框架,通过经验材料,进一步探讨关系控制的具体实践。下文所使用的材料,既有通过田野调查获得的访谈和档案材料,也包括国内媒体所作的深入报道。2005年浙江省H镇爆发了以老年人为主体、通过搭棚日夜堵路抗争、最后激化成大规模冲突的环境群体事件。作者在2007年前往该镇做了为期4个月的调查,搜集了大量档案资料,并访谈了122个相关人员,包括市镇干部、村庄精英及普通村民。另外,鉴于关系控制在拆迁上的广泛运用,作者因此搜集了35个涉及“株连拆迁”的个案(具体见附录一),并研究了近几年在全国多地流行的以用邻里关系约束“钉子户”为特征的“自治改造”拆迁。主流媒体对这些实践的详实报道,为本研究提供了很有价值的材料。

亲属关系与社会控制

作为强关系的特殊形式,亲属关系的两个特征使其容易成为关系控制的凭借。首先,亲属关系的主体之间互相肩负很强的责任与义务。在常态下,个体拥有在党政事业单位及国有企业工作的亲属,经常能为其办事提供便利,而在体制内的亲属也一般感到有义务为“自家人”谋福利。但在非常态下,如在抗争事件中,身处体制外的个体必须考虑自己的行动是否会影响到在体制内生存的亲属。其次,亲属之间往往没有退出关系的机制,即个体一般不能六亲不认,只顾坚持个人利益,而不管亲属的处境。当然,也有少数个体会采取强行退出的办法(如“断绝关系”),以此作为对关系控制的反抗。

亲属关系经常被用来控制个体抗争。比如,中小学教师可能被派遣回家做上访亲属工作,并且被告知只有成功劝退后才可回校上课(白宇、胡岑岑,2009)。亲属关系尤其经常被用于控制征地拆迁过程中的个体反抗,主要因为当前中国的征地拆迁波及面广,由此引发的冲突不断;同时还因征地拆迁涉及的利益大,个体容易为保护权益或争取利益而抗争。面对很多个体反抗,地方政府经常动员体制内成员,让他们去做拒迁亲属的工作,并美其名曰“亲情拆迁”。但是,这一做法却经常被公众和媒体称为“株连拆迁”。根据一位长期处理征地拆迁诉讼的律师介绍,这种控制“钉子户”的方式,尤其容易出现在以熟人社会为主要特征的小县城里,因为“在那种小县城,相当一部分被拆迁户都有‘吃皇粮’的亲戚,所以株连式拆迁的比例高、范围广”(林衍、陈墨,2013)。

当然,亲属关系也会被用来处理群体事件。比如2005年,浙江省H镇发生环境群体事件,很多老年人在通往化工园区的道路上搭起帐篷,日夜堵路,试图以此迫使企业和地方政府处理污染问题。当时被派出处理该事件的工作组制定了《棚内人员亲属名单》,记录抗争者与体制内人员的关系:“五村GYX:南江水库副局长(LHE的大伯女婿);平原村LDF:黄田畈供电所职员(YG的侄儿);二村WWB:画溪小学政教处主任(母亲WXG、妻子也经常到棚);WHJ:画溪小学教师(母亲FJ经常在棚);三村WRL:里山水库职员(母亲经常在棚)。”但对于这样一起较大规模的环境群体事件,工作组只找出寥寥几对亲属关系,说明强关系控制在群体事件中的作用范围不广。这可能因为,有亲属在体制内工作本身是个约束条件,会事先阻止个体参与到争取不具排他性公共产品的集体行动中。但在H镇环境集体抗争动员过程中,除了这一约束外,组织者还有意识地招募那些没有亲属在体制内工作的老人担任抗争主力(来自田野调查)。

基于亲属关系的社会控制虽然作用范围有限,但因关系控制者与抗争者一一匹配、责任明确,并且地方政府通常会对没有做好亲属工作的体制内成员严加惩罚,因此关系控制者有很大的压力去做抗争亲属的工作。在2004年湖南嘉禾事件中,地方政府采取“四包两停”的措施,暂停160名公职人员原单位工作并停发其工资,以逼促他们去做拒迁亲属工作,要求他们说服亲属“包在规定期限内完成拆迁补偿评估工作、签订好补偿协议、腾房并交付各种证件、包协助做好妥善安置工作,不无理取闹、寻衅滋事,不参与集体上访和联名告状”(罗昌平,2004)。停职、降职、远调、停薪及取消其他福利等在我们收集到的35个“株连拆迁”个案中,都是十分常规的压力手段。如在2010年,四川省会理县出台了《关于县城规划区征地拆迁包户责任追究办法》,要求百名机关事业单位人员回家做亲属工作。该办法规定,“被征地拆迁人父母、配偶、子女、女婿、儿媳是机关、事业单位工作人员的,所在单位应安排其限期协助完成征地拆迁工作任务。凡未按时完成工作任务的,扣发该工作人员2010年度工作性津贴或奖励性绩效工资”(王帝、谭伟,2010)。为了激励各机关事业单位领导,该办法还规定,“被征地拆迁人直系亲属是机关、事业单位工作人员的,凡未按时完成工作任务的,扣发其所在单位主要领导2010年度50%的工作性津贴或奖励性绩效工资。”在河南开封,被要求协助拆迁工作的医院如果没有很好地督促医生停职回家动迁,如被卫生局发现,每次医院要被罚款5000元,院长还要写检查并被追究相关的领导责任(金明大,2008)。

对地方政府而言,维护社会稳定(如控制群体事件)和发展地方经济(如通过拆迁推动GDP增长)都至关重要,因此对做亲属工作不力的关系控制者的惩罚通常是切实的(credible)。所以,大多严重依赖地方政府的关系控制者,有很大的压力和动力,采取各种办法做通亲属工作。除了开展沟通游说外,关系控制者最经常采用情感逼迫的做法。亲属之间互担的责任及互有的感情,是情感逼迫得以实施的前提。个体虽然可以因心有怨恨或为争取更多利益而卷入抗争,但他们同时在情感上不愿意、且在责任上被认为不应影响亲属的利益和前途。在2010年安徽含山县的拆迁中,一位中学数学教师被遣去做他姐姐工作,让她按镇政府给出的条件同意拆迁。这位曾因跳出“农门”令家人骄傲的老师,为了不被停职或调至偏远山区,天天在其姐姐家中“瞎搞、瞎闹,甚至放赖打滚”(张飞,2010)。在湖南省益阳市资阳区,一位公安干警被上级领导多次找去“诫勉谈话”,要求劝其姐姐签订店面拆迁协议。这位警察最后顶不住单位的压力,给他姐姐发了一则短信,曰:“亲情比钱重要些。”(王伟健、曹昌,2008)在广西壮族自治区北海市,一位回家劝迁的女教师因没有做通母亲工作,时过两月仍不得回校教书。有一天,她哭着对母亲说:“老妈,你不签,我不怪你,但是我没有了这份工作,要出去再找。以后,家里房子迟早也要给人家推掉,你钱得不到,我又没了这份工作,那不是惨了!”(谢洋,2010)

基于亲属关系的社会控制,往往效果十分明显。关系控制者如果对地方政府有很大的依赖,那么他们通常“没有条件抵抗”(林衍、陈墨,2013),会用亲情逼迫抗争者;而抗争者也常因不得不考虑体制内亲属的处境而停止抵抗。正如安徽省含山县一位被安排去做动迁工作的公务人员说:“你(公务员本人)不当官,就是一般的公务员,他(组织部门)采取什么样的方式你无法预料。你也没有办法能左右。你无法对后期进行判断,那么只有听从!服从!”(张飞,2010)在我们搜集到的35个“株连拆迁”案例中,很多业主刚开始抵制拆迁,但后来因亲属央求而不得不妥协。在上文中举的三个例子,当事的业主经不起亲属的软磨硬泡和苦苦哀求,最后都含泪签订了拆迁合同。当然,也存在一些反抗的个案,如关系控制者通过辞职与体制决裂,或通过断绝关系以逃避关系控制的任务,或通过媒体曝光株连遭遇而对地方政府施压。但是,体制内的工作往往被看作“香饽饽”,一般人不会轻易放弃,在35个案例中也仅有一人被提及做了该项选择。采取断绝关系的方式,也不会总是有效。特别是断绝血缘关系,通常被地方政府认为是个借口,所以压力不会因关系断绝的声称而减少。断绝姻缘关系,如离婚,因有相关证件而得到承认,关系控制的实施者和目标对象都可暂时摆脱压力。因此,该方法更经常地被关系控制者和抗争者所用。在35个案例中,有10例出现了真假离婚的情况;在嘉禾事件中,至少有五对夫妻因不堪关系控制的压力而选择离婚。之于求助媒体,虽然可能暂时使体制内成员免于关系控制的压力,但会对他们的职业生涯造成不利影响。正如江苏省镇江市一位因获得媒体帮助而追回被扣工资、并免于逼迫亲属拆迁的小学教师所言:“毕竟把(单位里)能得罪的人得罪了。”(王伟健,2011)

较弱关系与社会控制

正如前文提到的,在关系控制实践中,“自家人”和“外人”的界限十分靠近“差序格局”的中心,相对亲属关系而言,同乡、邻居、朋友、远亲等对关系控制各方主体而言是较弱的关系。但是,这些较弱关系也被广泛地用到社会控制实践中。比如面对拆迁过程中的个体反抗,地方政府除了利用亲属这一特殊强关系推行“亲情拆迁”外,也会动员邻居去做“钉子户”的工作。这一方法,在当前流行的棚户区“自治改造”中得到了充分运用。所谓“自治改造”,就是“改不改,老百姓说的算;怎么改,政府说的算。”通常,棚户区条件恶劣,拆迁改造是绝大多数居民的梦想。但在任何一个社区,总有部分业主会因种种原因拒绝搬迁。在成都,“自治改造”的关键是“100%签约原则”①,即只有当所有居民都同意签约后,拆迁改造才会正式启动,而在此之前地方政府和开发商都不会介入动迁工作。这一规定将不同居民的利益捆绑起来:那些希望提高自家居住环境的大多数,必须首先说服不愿搬迁的少数居民,然后才能要求地方政府启动社区改造。这种“依靠多数群众做少数群众工作”的方法,在很大程度上是在借用邻里关系约束“钉子户”②。

除了控制个体抗争,那些较弱的社会关系也被用来处理群体事件。由于集体抗争通常涉及人员较多,而旁观者又随时可能加入行动,因此地方政府往往会广泛动员社会力量做工作。除了利用亲属这一超强关系外,同乡、邻居、朋友、老领导等较弱关系也被派上用场。我们经常看到,当一地发生群体事件时,辖区内来自该地的行政事业单位及国有集体企业在职和退休人员,很有可能会被遣回家乡做劝解工作。比如2005年,当浙江省H镇爆发环境群体事件时,地方政府迅速成立了工作组,组员多为原籍是H镇或曾在该镇工作过的机关干部,初始成员约60人;后因事件规模扩大,工作组成员也逐渐增加到200人左右(来自田野调查)。在2009年湖北省发生的石首事件中,大约有580名石首籍干部被要求回乡做安定团结工作(尹旦萍,2011:12)。除了缓解和控制已发生的群体事件,老乡关系也常被用来预防集体抗争,相关做法包括让机关干部回乡包稳定③,或在派出所内建立老乡工作队,定向处理涉及某一籍贯人员的矛盾纠纷(谢佳、徐成,2012)。

较弱的社会关系之所以常被用于群体事件和个体抗争的控制与预防,主要基于以下两个假设。首先,一般认为,相比陌生人,邻居、同乡等人际网络可以帮助关系控制者开展情感沟通,做好思想工作,说服抗争者退出行动,或打消潜在行动者参与抗争的念头。比如在城市“自治改造”过程中,那些渴望搬迁的积极分子利用邻里关系做工作,打情感牌,结果有些刚开始拒绝搬迁的业主,经不起左邻右舍的劝说,最终签订了拆迁合同(于向阳,2014)。又如在处理浙江省H镇的环境群体事件时,不为村民熟悉的干部去做工作,通常被困村中数小时,最后必须求助从本村出去的干部,让他们帮助说好话才得以脱身(来自田野调查)。借助较弱关系实施社会控制的第二个假设是,邻里、同乡等人际网络,即便不能促进情感沟通,也可以提供一些有利于抗争事件解决的“地方性知识”。如在城市“自治改造”过程中,往往需要采取“一户一策”做工作,而邻居间的熟悉成为“有效”策略产生的基础。不过,那些有针对性的办法常有用人之短的嫌疑。

但是,一些因素会限制较弱关系在社会控制中的运用。相对基于亲属关系的社会控制者,凭借较弱关系的思想工作者经常对指派给他们的任务缺乏忠诚(commitment)。首先,他们不能采取情感逼迫的做法,而最多只能反复沟通说理。但是,这样的努力往往不能影响有抵抗情绪的工作对象。另外,正因为关系控制者与抗争者之间关系一般,地方政府认识到关系控制的局限,所以即便他们没有成功劝退抗争者,也不会受到严厉的惩罚。因此,较弱关系控制者是否用心工作取决于有无相应激励。当地方政府提供较大奖励时,他们会积极致力于沟通工作;但当鼓励措施不具吸引力时,他们往往不愿作为,以免自找麻烦。比如在“自治改造”过程中,棚户区里那些渴望拆迁的居民,很有动力去做“钉子户”的工作,因为他们个人利益的实现与说服“钉子户”搬迁捆绑在了一起。但在处理一些群体事件过程中,较弱关系控制者经常缺乏动力,而且还可能遭遇来自抗争者施加的反向激励的约束,因此他们多采取不作为的策略。比如在浙江省H镇环境群体事件处理过程中,地方政府虽然三令五申,要求工作组成员必须深入村庄做群众工作,但他们一进村,就常被村民骂成“叛徒”,还会遭到各种冷遇,令他们十分难堪。因此,工作组成员不愿深入做工作,经常采取各种方法磨洋工,比如躲在村外的亭子里闲坐,等着下班时间到了就回家(来自田野调查)。所以,基于较弱关系的社会控制只在一些情况下有效,能够缓解群体事件各方主体间的紧张,或说服不坚定的个体抗争者。

因为弱关系控制的效果有限,所以其他类型的控制手段经常被兼而用之。比如在城市“自治改造”过程中,主张拆迁的积极分子如果单纯依赖邻里关系打感情牌、做思想工作,通常只能说服少数拒迁者。但因拆迁涉及业主重大利益,情感工作往往难以发挥作用。从多地实践可以看到,“自改委”成员大多采取了更强硬的策略,如边缘化和污名化“钉子户”以及频繁发动集体骚扰④。而在群体事件处理过程中,弱关系控制虽然能在一定程度上发挥沟通疏导作用,但往往无法完全解除集体动员。特别是,地方政府有时没有耐心等到“孵蛋”式、慢热型情感工作发挥作用,就已经转向更为强硬的控制手段。而在不同手段间的频繁转换,往往会导致抗争的进一步激化(O’Brien & Deng,2015b)。

结 论

在当前有关“关系社会学”(边燕杰,2010)的文献中,大多研究主要关注个体如何工具地使用关系,强调社会网络对求职、升迁及企业发展等利益获得的正功能,但没有足够关注它在社会控制中的运用。从本研究可以看到,地方政府在控制群体事件和个体反抗时,经常动员体制内成员的社会关系,以此延伸国家控制的触角(the reach of the state,Shue,1988)。在基于不同关系的社会控制中,亲属关系效果明显,但作用范围有限;较弱关系虽可被广而用之,但控制效果不佳。

关系控制有其历史根源,本质上是“连坐”与“保甲”制度在当代社会的一个变异形式。在张维迎和邓峰(2003:110)看来,古代中国通过“连坐”和“保甲”制度大规模推行人与人之间的连带责任,“在地方一级克服了信息不对称和技术、交通落后等制约因素,起到了维持政权的重要作用。”但关系控制在古代中国的盛行,除了是渗透社会不深之中央政府的现实需要外,还由于以团体为本位的“身份”社会为其提供了实现的可能。在身份社会中,家族义务与国家义务混而不分,国家生活中缺乏“政治契约”,“治人者与治于人者的关系完全服从‘身份’的法则”(梁治平,1986)。

诚然,中国近三十年的改革与发展,可以说是一个“从身份到契约”(梅因,1984/1861)的运动,是以自由合意为基础的契约关系逐渐替代团体本位身份关系的过程。人际关系的契约化,使越来越多个体在很大程度上脱离对国家的依赖,拥有了更大的自由(包括抗争的可能)。但是,社会关系没有完全契约化,“身份法则”在一些领域依然适用。如在单位组织中,“身份”仍然与权力和利益紧密联系。成员还在很大程度上依赖单位,需要通过培养与上级的关系获得利益和争取晋升。华尔德在三十年前指出,成员的组织化依赖(organized dependence)和单位中盛行的“有原则特殊主义”(principled particularism),有助于形成一个充斥“缄默接受与积极合作”(Walder, 1986:249)的稳定模式,并预先阻止反抗的发生。但是,随着市场改革的推进,单位制日渐衰弱(Blecher,2002:302;Lee, 1999:46)。当前,真正符合传统单位特点的组织,只包括政府部门、事业单位、国有企业以及少数集体企业。对这些单位的成员,地方政府通过工资、福利和晋升等途径依然保持有效的控制(李路路,2013)。但是,越来越多社会成员脱离单位制,活跃于地方政府直接控制的范围之外。

所以可以说,地方政府之所以需要关系控制,是因为它对某些抗争者缺乏直接有效的约束;而关系控制能被推行,是由于地方政府对单位成员仍保有影响,从而能借助他们的社会关系延伸控制的触角。只不过,关系控制外柔内刚,而体制内成员是国家政权的中坚支持者;如果他们经常被迫卷入关系控制,长此以往,无疑会疏远他们的政治情感。

附录一 “株连拆迁”案例

①有些地方的“自治改造”实践采用99%、98%或其他高百分比的签约原则。

②在自治改造上,最有名的案例是四川省成都市金牛区的曹家巷改造。中央电视台新闻记者全程跟踪改造过程,费时两年,拍出两季共13集纪录片《曹家巷拆迁记》。

③2005年以来,江西省井冈山市开展机关干部“回乡包村保稳定”活动,把市直机关和乡镇的干部安排回原籍工作,每月两天,利用亲缘、地缘优势,化解社会矛盾。具体参见http://www.xdfz.gov.cn/xdfzpdf/201107061049080.pdf.

④参见中央电视台拍摄的《曹家巷拆迁记》(2013)。

1.Blecher, M. “Hegemony and Workers’ Politics in China”,TheChinaQuarterly, 170 (2002): 283-303.

2.Deng, Y. and O’Brien, K. “Relational Repression in China: Using Social Ties to Demobilize Protesters”,TheChinaQuarterly, 215 (2013): 533-552.

3.Diani, M. and Dough M., eds.SocialMovementsandNetworks:RelationalApproachestoCollectiveAction, Oxford: Oxford University Press, 2003.

4.Ferree, M. “Soft Repression: Ridicule, Stigma, and Silencing in Gender-Based Movements”,ResearchinSocialMovements,ConictsandChange, 25(2004): 85-101.

5.Granovetter, M. “The Strength of Weak Ties”,AmericanJournalofSociology, 78 (1973): 1360-1380.

6.Lee, C. K. “From Organized Dependence to Disorganized Despotism: Changing Labour Regimes in Chinese Factories”,TheChinaQuarterly, 157 (1999): 44-71.

7.Linden, A. and Klandermans, B. “Stigmatization and Repression of Extreme-Right Activism in the Netherlands”,Mobilization, 11 (2006): 213-228.

8.McAdam, D. and Paulsen, R. “Specifying the Relationship Between Social Ties and Activism”,AmericanJournalofSociology, 99 (1993): 640-667.

9.O’Brien, K. and Deng, Y. “The Reach of the State: Work Units, Family Ties and Harmonious Demolition”,TheChinaJournal, 74 (2015a): 1-17.

10.O’Brien, K. and Deng, Y. “Repression Backfires: Tactical Radicalization and Protest Spectacle in Rural China”,JournalofContemporaryChina, 93 (2015b): 1-17.

11.Oi, J. “Communism and Clientelism: Rural Politics in China”,WorldPolitics, 37 (1985): 238-266.

12.Peng, Y. “Kinship Networks and Entrepreneurs in China’s Transitional Economy”,AmericanJournalofSociology, 109 (2004): 1045-1074.

13.Perry, E. “Moving the Masses: Emotion Work in the Chinese Revolution”,Mobilization, 7 (2002): 111-128.

14.Shi, F. and Cai, Y. “Disaggregating the State: Networks and Collective Resistance in Shanghai”,TheChinaQuarterly, 186 (2006): 314-332.

15.Shue, V.TheReachoftheState:SketchesoftheChineseBodyPolitic, Stanford: Stanford University Press, 1988.

16.Snow, D., Zurcher, L. and Sheldon, E. “Social Networks and Social Movements: A Microstructural Approach to Differential Recruitment”,AmericanSociologicalReview, 45 (1980): 787-801.

17.Walder, A.CommunistNeo-traditionalism:WorkandAuthorityinChineseIndustry, Berkeley: University of California Press, 1986.

18.Wank, D.CommodifyingCommunism:Business,Trust,andPoliticsinaChineseCity, New York: Cambridge University Press, 1999.

19.Yang, M.Gifts,Favors,andBanquets:TheArtofSocialRelationshipsinChina, Ithaca: Cornell University Press, 1994.

20.白宇、胡岑岑:《陕西横山官煤勾结,教师被停课回家阻止亲属上访》,《中国之声》2009年7月20日。

21.边燕杰:《关系社会学及其学科地位》,《西安交通大学学报》2010年第3期。

22.边燕杰、丘海雄:《企业的社会资本及其功效》,《中国社会科学》2000年第2期。

23.邓燕华:《中国农村的环保抗争》,香港中文大学政治学博士论文,2010年。

24.费孝通:《乡土中国》,上海三联书店,1985年。

25.海云志:《“关系型”强制动员——城市拆迁中私人关系网络的反向利用机制》,《青年研究》2011年第5期。

26.纪莺莺:《文化、制度与结构:中国社会关系研究》,《社会学研究》2012年第2期。

27.金明大:《开封上演株连式拆迁,亲属不拆就停职》,《瞭望东方周刊》2008年7月8日。

28.李路路:《“单位制”的变迁与研究》,《吉林大学社会科学学报》2013年第1期。

29.李沛良:《论中国式社会学研究的关联概念与命题》,《东亚社会研究》,北京大学出版社,1993年。

30.梁治平:《从身份到契约:社会关系的革命》,《读书》1986年第6期。

31.林衍、陈墨:《“株连式拆迁”株连了谁》,《中国青年报》2013年12月15日。

32.罗昌平:《湖南嘉禾县拆迁引发一对姐妹同日离婚》,《新京报》2004年5月8日。

33.梅因:《古代法》,商务印书馆,1984年。

34.沈原:《市场、阶级与社会:转型社会学的关键议题》,社会科学文献出版社,2007年。

35.孙立平、郭于华:《“软硬兼施”:正式权力非正式运作的过程分析——华北B镇定购粮收购的个案研究》,《清华社会学评论》,2000年。

36.王帝、谭伟:《“这个政策逼我不认父母”:四川会理县征地拆迁“株连”百名公职人员》,《中国青年报》2010年7月23日。

37.王伟健:《校长回应拆迁动员:人民老师有义务宣传拆迁好处》,《人民日报》2011年1月27日。

38.王伟健、曹昌:《湖南资阳:旧城拆迁实行“株连政策”引发争议》,《中国经济周刊》2008年9月8日。

39.谢佳、徐成:《衢州衢江:“老乡工作队”管好流动人口》,《人民公安报》2012年8月31日。

40.谢洋:《北海银滩:土地拆迁中的民意博弈》,《中国青年报》2010年10月18日。

41.尹旦萍:《农村群体性事件应对中的社会动员策略——以“石首事件”后期的成功处置为例》,《福建行政学院学报》2011年第3期。

42.于向阳:《莱城区拆迁请出“自改委”》,《大众日报》2014年6月2日。

43.翟学伟:《社会流动与关系信任——也论关系强度与农民工的求职策略》,《社会学研究》2003年第1期。

44.张飞:《拆迁户苦诉被迫签字,含山县相关部门却称亲情拆迁》,《安徽广播网》2010年11月10日。

45.张维迎、邓峰:《信息、激励与连带责任—对中国古代连坐、保甲制度的法和经济学解释》,《中国社会科学》2003年第3期。

46.张文宏:《中国社会网络与社会资本研究30年》,《江海学刊》2011年第2期。

47.周黎安:《行政发包制》,《社会》2014年第6期。

〔责任编辑:王婷〕

邓燕华,香港中文大学政治学博士,西南财经大学公共管理学院教授,deng1999@gmail.com。成都,611130

*本文系教育部人文社会科学研究项目(项目号:12XJC840006)、国家社会科学基金项目(项目号:12CSH041)的阶段性成果。