年龄

梁实秋

从前看人作序,或是题画,或是写匾,在署名的时候往往特别注明“时年七十有二”、“时年八十有五”或是“时年九十有三”,我就肃然起敬。春秋隐士荣启期以为行年九十是人生一乐,我想拥有一大把年纪的人大概是有一种可以在人前夸耀的乐趣。只是当时我离那耄耋之年还差一大截子,不知自己何年何月才有资格在署名的时候也写上年龄。

我揣想署名之际写上自己的年龄,那时心情必定是扬扬得意,好像是在宣告:“小子们,你们这些黄口小儿,乳臭未干,虽然幸离襁褓,能否达到老夫这样的年龄恐怕尚未可知哩。”须知得意不可忘形,在夸示高龄的时候,未来的岁月已所余无几了。

俗语有一句话说:“棺材是装死人的,不是装老人的。”话是不错,不过你试把棺盖揭开看看,里面躺着的究竟是以老年人为多。年轻的人将来的岁月尚多,所以我们称他为富于年。人生以年龄计算,多活一年即是少了一年,人到了年促之时,何可夸之有?我现在不复年轻,看人署名附带声明时年若干若干,不再有艳羡之情了。倒是看了富于年的英俊,有时不胜羡慕之至。

裸子植物和双子叶植物,其茎部的细胞因春夏成长秋冬停顿之故而形成所谓年轮,我们可以从而测知其年龄。人没有年轮,而且也不便横切开来察验。人年纪大了常自谦为马齿徒增,也没有人掰开他的嘴巴去看他的牙齿。眼角生出鱼尾纹,脸上遍洒黑斑点,都不一定是老朽的徵象。头发的黑白更不足为凭。有人春秋鼎盛而已皓首皤皤,有人已到黄耈之年而顶上犹有“不白之冤”,这都是习见之事。

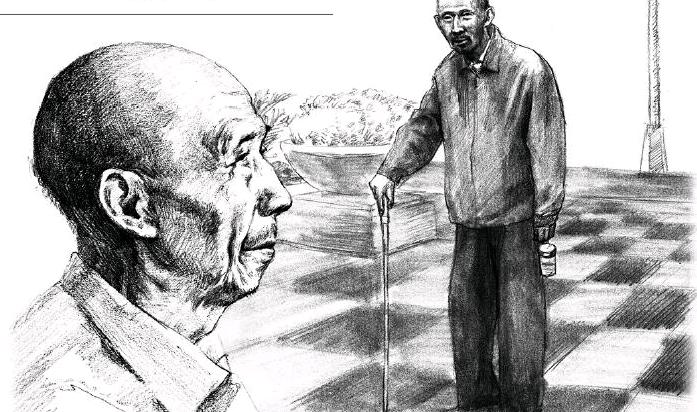

不过,岁月不饶人,冒充少年究竟不是容易事。地心的吸力谁也抵抗不住。脸上、颈上、腰上、踝上,连皮带肉地往下坠,虽不至于“载跋其胡”,那副龙钟的样子是瞒不了人的。别的部分还可以遮盖起来,面部经常暴露在外,经过几番风雨,多少回风霜,总会留下一些痕迹。

其实自古以来也有不少男士热衷于驻颜。南朝宋颜延之《庭诰文》:“炼形之家,必就深旷,友飞灵,糇丹石,粒精英,所以还年却老,延华驻采。”道家炼形养元,可以尸解昇天,岂只延华驻采?这都是一些姑妄言之的神话。贵为天子的人才真的想要还年却老,千方百计地求那不老的仙丹。看来只有晋孝武帝比较通达事理,他饮酒举杯属长星(即彗星):“长星,劝尔一杯酒,自古何时有万岁天子?”可是一般的天子或近似天子的人都喜欢听人高呼万岁无疆!

除了将要诹吉纳采交换庚帖之外,对于别人的真实年龄根本没有多加探讨的必要。但是我们的习俗,于请教“贵姓”、“大名”、“府上”之后,有时就会问起“贵庚”、“高寿”。有人问我多大年纪,我据实相告“七十八岁了”。他把我上下打量,摇摇头说:“不像,不像,很健康的样子,顶多五十。”好像他比我自己知道得更清楚。那是言不由衷的恭维话,我知道,但是他有意无意地提醒了我刚忘记了的人生四苦。能不能不提年龄,说一些别的,如今天天气之类?

女人的年龄是一大禁忌,不许别人问的。有一位女士很旷达,人问其芳龄,她据实以告:“三十以上,八十以下。”其实人的年龄不大容易隐秘,下一番考证功夫,就能找出线索,虽不中亦不远矣。这样做,除了满足好奇心以外,没有多少意义。可是人就是好奇。

有一位男士在咖啡厅里邂逅一位女士,在暗暗的灯光之下他实在摸不清对方的年龄,他用臂肘触了我一下,偷偷地在桌下伸出一只巴掌,戟张着五指,低声问我有没有这个数目,我吓了一跳,以为他要借五万块钱,原来他是打听对方芳龄有无半百。我用四个字回答他:“干卿底事?”

有一位道行很高的和尚,涅槃的时候据说有一百好几十岁,考证起来聚讼纷纷,据我看,估量女士的年龄不妨从宽,七折八折优待。计算高僧的年龄也不妨从宽,多加三成五成。

人到了迟暮,如石火风灯,命在须臾,但是仍不喜欢别人预言他的大限。

胡适之先生素来善于言词,有时也不免说溜了嘴,他六十八岁时候来台湾,在一次欢宴中遇到长他十几岁的齐如山先生,没话找话地说:“齐先生,我看你活到九十岁绝无问题。”齐先生愣了一下说:“我倒有个故事,有一位矍铄老叟,人家恭维他可以活到一百岁,忿然作色曰:‘我又不吃你的饭,你为什么限制我的寿数?”胡先生急忙道歉:“我说错了话。”

(摘自“十点读书微信公众号” 图/游飞扬)