未成年犯社区矫正研究

——以B市D区为例

文◎司左军蒲宏涛刘洋

未成年犯社区矫正研究

——以B市D区为例

文◎司左军*蒲宏涛**刘洋***

对未成年人犯罪进行社区矫正,既符合我国刑事司法政策的要求,也符合保障未成年人权益的需要。本文通过对经D区法院判决进入社区矫正的未成年人犯罪人的实证考察、对D区社区矫正情况的考察以及对代表性案例的介绍,探寻出我国未成年犯矫正存在缺陷的原因在于缺乏针对未成年社区矫正人员的制度设计、社会在对未成年人犯罪的初次处理过程中存在问题、社会力量参与社区矫正不够深入等,并在剖析缺陷产生的原因的基础上,提出提升未成年犯罪社区矫正工作质量的政策建议。

未成年人 社区矫正 政策建议

行刑社会化是当今国际刑罚发展的趋势,未成年人犯社区矫正是行刑社会化的重要内容。未成年犯由于生理和心理等原因不适宜对其采取完全限制人身自由的监禁措施。与监禁矫正相比,对未成年人犯罪进行社区矫正,既符合我国刑事司法政策的要求,也符合保障未成年人权益的需要。研究我国未成年犯社区矫正的现状,找出其中存在的不足,分析问题产生的原因,对于构建科学、合理的未成年犯矫正制度具有重要的理论意义和现实意义。

一、B市D区未成年犯社区矫正工作现状考察

(一)近五年经D区法院判决进入社区矫正人员的未成年犯罪人情况考察

《刑事诉讼法》第258条规定的社区矫正对象包括被判处管制、宣告缓刑或者暂予监外执行的罪犯。其中判处管制、宣告缓刑的犯罪人,判决生效后即开始实行社区矫正,由社区矫正机构负责执行。

2011年6月26日至2015年6月25日,经D区人民法院判决的未成年犯罪人共247人,其中宣告缓刑120人,缓刑适用率为48.58%。被判处实刑的127人中,男性罪犯122人,占总数的96.06%,女性罪犯5人;宣告缓刑的120人中,男性罪犯110人,占总数的91.67%,女性罪犯10人。可以看出被判刑的罪犯仍然以男性为主,相较男性罪犯,女性罪犯缓刑的适用率较高(具体情况见下图)。

被宣告缓刑的未成年犯罪人所涉及的罪名较为集中,以故意伤害罪、寻衅滋事罪等常见多发罪名为主。被宣告缓刑的未成年犯罪人中犯数罪的较少,仅为1人,为王某某寻衅滋事、故意伤害案。本案中王某某随身携带尖刀,案发当晚饮酒后送女友回学校宿舍过程中,在校园内先是无故滋事持刀将在前面行走的一名学生扎称轻微伤。送女友回宿舍后,又在学校教学楼前将前来寻找作案人的同学相遇,将两名同学扎伤,一人重伤,一人轻微伤。检察院以其涉嫌犯寻衅滋事罪、故意伤害罪提起公诉,并建议法院不适用缓刑。最终法院考虑到被告人家属自愿赔偿取得谅解而对被告人适用缓刑,考验期为3年。

在被宣告缓刑的120名罪犯中,共同犯罪90人,占总数的75%,其中犯罪人数在3人以上的有78人,占总数的65%。在判处实行的147名罪犯中,共同犯罪87人,占总数的59.18%,其中犯罪人数在3人以上的有67人,占总数的45.57%(见下图)。

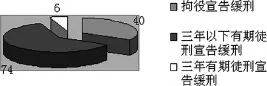

被宣告缓刑的120名罪犯中,判处拘役同时宣告缓刑的40人,判处三年以下有期徒刑并宣告缓刑的74人,判处三年有期徒刑并宣告缓刑的6人。宣告缓刑仍然以判处有期徒刑并宣告缓刑为主(见下图)。

在被宣告缓刑的120人中,14周岁的7人,15周岁的10人,16周岁的41人,17周岁的62人。根据《刑法》第17条第2款的规定,已满14不满16周岁的人犯故意杀人、故意伤害致人重伤、死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投毒(后修正为投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质)罪的,应当负刑事责任。14周岁至15周岁的被宣告缓刑的罪犯所犯的罪名为故意伤害罪和抢劫罪,其中故意伤害罪(均为致人重伤,5人为聚众斗殴致人重伤)9人,抢劫罪8人。在被判处实刑的147人中,14周岁的5人,15周岁的14人,16周岁的35人,17周岁的73人,已满14周岁不满16周岁的罪犯共有19人,其中犯强奸罪的2人,犯故意伤害罪的2人,犯抢劫罪、盗窃罪两罪的2人,犯抢劫罪、强奸罪的1人,仅犯抢劫罪一罪的12人(见下图)。

在120名被宣告缓刑的未成年犯罪人中,具有B市户籍的59人,占总数的49.17%,而被判处实刑的127名罪犯中,具有B市户籍的40人,占总数的31.49%。被宣告缓刑的罪犯的户籍地分布见下图。应该说具有B市户籍的罪犯宣告缓刑率较非B市户藉的罪犯要高。

在被宣告缓刑的120人中,拥有B市户籍的59人中,D区户籍的46人,占B市户籍人数的77.97%,占被宣告缓刑未成年人犯罪人数的38.33%,这些人都由D区社区矫正机构负责执行社区矫正。

(二)经D区社区矫正机构矫正后再犯罪个案考察

通过对46人的个案考察,发现未成年罪犯高某某经过社区矫正在两年内重新犯罪。17岁的高某某于2010年3月至4月间,在B市D区H镇,明知他人贩卖毒品,仍然为他人居间介绍贩卖毒品两次。D区人民法院最终判决高某某犯贩卖毒品罪,判处拘役5个月,缓刑6个月,并处罚金人民币1000元。高某某户籍地为D区Y镇,判决生效后,由Y镇司法所负责高某某的社区矫正工作。2013年1月,已满19岁的高某某伙同刘某某等3人,组织孙某、孙某某、殷某某等人(均另案处理)在D区P镇孙某家中,以“推牌九”的方式聚众赌博从中渔利,被当场抓获。D区人民法院判决被告人高某某犯赌博罪,判处有期徒刑6个月,罚金人民币2000千元。

未成年罪犯李某(实施犯罪行为时17周岁),于2011年6月2日11时许,受高某某纠集,伙同佟某在本市D区L镇某村北追逐、拦截被害人吴某某驾驶的公交车并持砍刀将该车玻璃砸坏。经价格鉴定,该公交车修理费价值人民币6000元。D区人民法院判决李某犯寻衅滋事罪,判处拘役3个月,缓刑6个月。李某户籍地为D区Y镇,判决生效后,由Y镇司法所负责高某某的社区矫正工作。社区服刑期间,李某因涉嫌犯寻衅滋事罪被公安机关刑事拘留,同年5月31日被D区人民法院裁定撤销缓刑,收监执行。

未成年罪犯计某(实施犯罪行为时14周岁),伙同李某某等四人于2008年6月12日21时许,在D区某镇某村桥东100米处公路南侧小树林处拦截过路学生并将其带到树林内,进行殴打后翻兜抢走人民币57元,后被抓获。D区人民法院判决计某犯抢劫罪,判处有期徒刑1年,缓刑2年,并处罚金人民币2000元。计某户籍地为D区A镇,判决生效后,由A镇司法所负责高某某的社区矫正工作。两年后年满16周岁的计某伙同牛某,于2010年8月10日零时许,在A镇某超市西侧公路边,无故对被害人廉某进行殴打,致廉某受伤,经法医鉴定为轻微伤。D人民法院判决计某犯寻衅滋事罪,判处有期徒刑6个月,撤销前罪判处有期徒刑1年,缓刑2年,决定执行有期徒刑1年2个月。此次被处理后,年满18周岁的计某,再次于2012年6月,伙同王某等4人,驾驶金杯车在D区P镇某村东500米处,盗割通讯电缆200米,经鉴定价值人民币3600元。被民警发现后,暴力抗拒民警追捕。另计某还伙同他人盗窃金杯汽车一辆,价值人民币80000元。最终计某被D区人民法院判决犯盗窃罪,判处有期徒刑3年,并处罚金人民币3000元;犯妨害公务罪,判处有期徒刑1年。数罪并罚,决定执行有期徒刑3年6个月,罚金人民币3000元。

未成年罪犯李某某(初次犯罪时15周岁),于2012年被他人纠集聚众斗殴,过程中致一人重伤,被D区人民法院以故意伤害罪判处有期徒刑1年10个月,缓刑2年。李某某户籍地为D区G镇,由G镇司法所负责对李某某进行监督考察。李某某于2014年8月19日中午(李某某17周岁,尚处于社区矫正期间),在爷爷家中,因爷爷葬礼费用问题与表哥等人发生口角,后将表哥打伤,经鉴定为轻伤。被D区人民法院判处拘役五个月;与前罪判处有期徒刑1年10个月并罚,决定执行有期徒刑1年10个月。

二、未成年犯社区矫正存在问题剖析

(一)缺乏针对未成年社区矫正人员的制度设计

社区矫正制度起源于西方国家,许多西方国家在进行社区矫正制度构建时,设计了专门针对未成年人的社区矫正管理机制。反观我国,制度设计者对未成年犯的社区矫正并未给与足够的重视。如2012年由最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部联合制定的《社区矫正实施办法》中,全文共40条,其中仅有第33条对未成年社区矫正作出规定。该条文规定了针对未成年人社区矫正应当坚持的一些原则,如分别矫正、身份保护、矫正手段要符合未成年人特点等,并没有具体的制度支持,缺乏实际操作性。实践中我国不存在专门的未成年犯罪人矫正机构,未成年犯罪人社区矫正与成年人社区矫正隶属于同一机构管理,不区别人员、对象,没有充分考虑未成年犯罪人的特点,难以发挥非监禁刑罚教育、帮扶以达到矫正未成年犯罪人的优势,严重制约了我国未成年犯社区矫正质量的提高。

(二)针对未成年犯的矫正项目少,处理效果欠佳

目前,在我国各地社区矫正试点工作中,大多数地区根本未将未成年人与成年人区分开来分别进行,而是将他们同样对待,开展适合未成年人特点的矫正项目的地区更是凤毛麟角。我国部分省市在设置专门的矫正项目方面曾做了有益的尝试,但与西方发达国家相比还显得太少。在美国,对未成年犯罪人设置了丰富多样的矫正项目,如离家出走项目、养育家庭、日处遇项目、小组之家、争取生存的项目等。当然,这与他们一百多年的发展历史有关。

当前针对未成年人的刑事处罚,有不加区分,一味从轻处理的倾向。宽严相济的刑事政策体现了“当宽则宽”,但“当严则严”很少适用于未成年人犯罪,致使许多理应判处实刑的未成年罪犯被判缓刑进入了社区矫正。从社区矫正运行状况看,司法行政机关所开展的公益劳动、法制教育、心理矫正等活动大多停留在表面,社区矫正惩罚的功能没有得到充分发挥,不能使未成年社区矫正人员真正认识到其犯罪行为给社会和被害人造成的伤害,反倒容易产生犯罪的处罚也不过此的错误想法。

(三)社会力量参与社区矫正不够深入

社会公益组织参与社区矫正是“国家和社会双本位犯罪预防模式的实践,是社会管理创新的一种探索”。[1]社区矫正要实现自身价值,就必然需要重视社会力量的参与。社会公益组织参与社区矫正工作甚至实质上成为主导力量,既有利于未成年犯罪人更好的融入社会,又可以为政府节省大量行政、司法资源。如英国的“青少年犯罪工作队”就是一种由地方政府牵头,将警察、社会福利机构、卫生部门、教育部、支援机构等方面联合组织起来的非官方监督机构。其成员包括一些品行良好、热心社区工作、能够友善对待犯罪青少年的社会志愿者,他们是官方监督和执行机构的有力补充,因为数量多、无偿帮助和公益的性质,能够较好地帮助青少年回到社区、学校和家庭中去,具有官方执行机构不具备的优势。[2]而在我国,由于市民社会发育缓慢以及国家力量包办一切事务的传统思想,“致使社会力量在青少年社区矫正中参与的广度和深度上明显不足,有些甚至流于形式,缺乏积极组织、广泛参与和系统保障”,[3]社会力量难以发挥应有的积极作用。

三、提升未成年犯社区矫正工作质量的政策建议

(一)建立一套针对未成年社区矫正人员的矫正法律体系

完善未成年犯社区矫正立法,在立法中规定专门的未成年犯罪人矫正机构,明确未成年犯社区矫正的执法主体、矫正项目、经费保障、矫正效果的评估等方面内容,形成一套行之有效的针对未成年犯的管理模式,以此促进我国未成年犯社区矫正工作的开展。

(二)对未成年人犯罪要注意全面贯彻宽严相济的刑事政策

根据我国《预防未成年人犯罪法》第44条的规定,对犯罪的未成年人追究刑事责任,要实施教育、感化、挽救的方针,坚持教育为主、惩罚为辅的原则。对违法犯罪的未成年人,要立足于保护、教育、挽救,促使其改过自新,重新做人。各级公安机关、法院、检察机关应加强沟通与协调,全面正确地理解宽严相济的刑事政策,努力提高对未成年人犯罪问题的认识。一方面,坚持对未成年人犯罪和成年人犯罪予以区别对待,让尽可能多的未成年犯罪人在非监禁刑环境下矫正罪行,健康成长。同时,必须防止对未成年人犯罪只讲从宽而忽视从严的认识偏差,纠正凡是未成年人犯罪就不能从严处理的错误做法。对那些社会危害严重、主观恶性大的未成年犯罪人,尤其是少年帮派中的核心成员与骨干分子,以及屡教不改的少年惯犯,应在依法的前提下给予必要的严惩。这既是保护社会公共利益的需要,也是发挥刑罚对未成年犯罪人进行强制挽救,防止其在犯罪泥淖中愈陷愈深,甚至走向不归路的需要。

(三)社区矫正工作应当走进教育一线,加强普遍教育和个体引导

未成年犯社区矫正工作应当丰富教育手段,深入家庭、学校和社区,对于未成年人犯罪多发的学校和社区,要予以重点关注。通过对未成年家庭、学校与社区的走访,引导家庭、学校和社区为促进未成年人的健康发展提供有利条件。同时,对于处于社区矫正的未成年人,注重个体引导,加强心理干预和疏导,解决其存在的心理问题与心理隐患。尤其对外来务工人员家庭和留守家庭的未成年人加强心理关怀,避免其心理问题进一步扩大。

(四)积极引导社会力量参与社区矫正

未成年犯社区矫正是一项极其复杂的系统工作,对未成年社区矫正人员开展教育改造需要社会团体、专业矫正机构、家庭、学校、志愿者、社区等各方社会力量的共同参与。我们应当在现行制度架构之下,有司法行政机构牵头,吸收具有心理学、社会学、人类学、犯罪学等专业背景的专家学者,调动社会公益组织和学校家庭等力量,架构起多主体参与的矫正体系,形成“专业机构负责管理,社会力量积极参与”的未成年犯社区矫正工作模式。

(五)对每一位未成年社区矫正人员制定针对性较强的矫正计划和实施方案

未成年社区矫正人员是特殊的群体,他们的犯罪背景具有其自身的特点,我们应认真研究总结西方发达国家在对未成年犯适用社区矫正过程中的先进经验,对他们的矫正项目、矫正项目适用的程序、以及矫正后的相关措施加以认真研究,并结合我国的实际情况,引进一些先进的项目并加以整改,使之符合我国的实际情况,使我国的未成年犯社区矫正项目具有针对性、专门性,突出自己的特色,使得矫正效果达到最大化。如让未成年犯在社区从事一定时间的无偿劳动的社区服务;采取家庭监禁,禁止未成年社区矫正人员晚上出门,限制上网,限制使用电话与外界沟通,禁止会见朋友;建立向被害人赔礼道歉的程序等。

未成年犯社区矫正有利于节约刑罚执行的成本、提高教育和矫正的质量,符合行刑社会化的潮流。由于我国社区矫正发展尚处于初级阶段,各种弊端和缺陷的存在难以避免。因此,我们必须积极试点和探索,完善未成年犯社区矫正法律体系,改进现行社区矫正管理体制,充分调动各种社会力量,探寻符合我国特点的未成年犯矫正方式,切实提高我国未成年犯的矫正质量。

注释:

[1]崔会如:《我国社区矫正组织体系的反思与重构》,载《法律适用》2011年第8期。

[2]刘强主编:《英国社区刑罚执行制度研究》,中国法制出版社2011年版,第235页。

[3]张苏军主编:《宽严相济刑事司法政策与刑法执行方式改革研究》,中国检察出版社2011年版,第124页。

*北京市大兴区人民检察院未成年人案件检察处处长[102600]

**北京市大兴区人民检察院助理检察员[102600]

***北京市大兴区人民检察院干部[102600]