留守儿童的生命态度及其对策研究

万增奎

(南京晓庄学院心理健康教育与研究中心,南京 210017)

留守儿童的生命态度及其对策研究

万增奎

(南京晓庄学院心理健康教育与研究中心,南京 210017)

为了探讨农村留守儿童自然生命与价值生命的态度特点及其影响因素,以便更好地为社会、家庭和学校实施生命教育,采用生命态度量表、自尊量表、道德感量表对江苏苏北地区 650名农村留守儿童进行调查。结果发现:总体特点上,农村留守儿童更重视价值生命;在性别上,女生在自然生命量表得分比男生高;父母打工方式、家庭居住条件对生命态度无显著影响;留守儿童的自尊、道德感对留守儿童的生命态度有显著影响。

留守儿童;生命态度;自尊;道德感

1 问题的提出

人的生命离不开阳光的沐浴,更离不开教育的滋养,它是自然生命和价值生命的统一体。当今农村留守儿童的生命态度已是一个迫切需要解决的问题。目前农村留守儿童正是最需要得到科学生命教育的关键节点,但由于父母不在身边,生命教育中的家庭教育部分基本上等于缺失。农村留守孩子存在对生命保护能力不足,安全意识差,自护、自救缺乏等诸多问题。有研究发现,留守儿童存在自己有被歧视感,有自己生活不如别人的想法,甚至觉得自己有被遗弃的感觉,在生活态度上还缺少积极的生活方式和生活的激情。本文旨在探讨农村留守儿童自然生命与价值生命的态度特点及其影响因素,以便更好地为社会、家庭和学校实施生命教育。

1.1生命态度的含义

所谓生命态度就是人们在生活的各种处境中对待生命(包括自我的生命、他人的生命甚至其他生物的生命)的认知、情感以及行为倾向。从生命态度内容上看,可以分为对自然生命的态度和对价值生命的态度。自然生命的态度包括是否珍惜生命和是否懂得珍惜生命,价值生命的态度包括对生命的意义和价值态度与对待死亡的意义和价值[1]。自然生命是以一种本能的方式存在的肉体生命,价值生命是对理想、道德、情感、价值的追求。从生命态度对于生命活动的影响上看,生命态度可以分为两类:积极的与消极的。积极的生命态度应是顺应其本身特点而发展的,表现为符合家庭、性别等特点,充满开朗的、自尊的和高道德感的态度,以积极的态度面对生命,那么他的生命质量是进步的、高的。而消极的生命态度则表现为悲观的、漠视的、自卑的和低道德感等等,以消极的态度面对生命会产生一系列的心理问题,严重影响学生的身心发展。

我国古代的道家宣扬自然生命,认为生命存在于自然的状态。因而道家崇尚顺其自然、超然物外、寻求无为而治的自然主义生命观。老子有言:“人之生也柔弱,其死也坚强。草木之生也柔脆,其死也枯槁。”“天地之所以能长且久者,以其不自生,故能长生。”“人法地,地法天,天法道,道法自然。”因此,老子认为,一切生命都源自于道,而道创生、养育万物的过程是无目的无意识的自然过程,最终都是受到自然的支配。

而价值生命与儒家的观点有很大的联系,尊重生命、敬畏生命是儒家生命观的主要内容。儒家倡导“孔颜乐处”,即每个人无论处境有多艰难,都要有保持乐以忘忧的精神境界和豁达的处世态度。孔子的“饭疏食饮水,曲肱而枕之,乐亦在其中”的生活就是一种典范。

儒家的生命观认为“天地之性,人为贵”“身体发肤,受之父母,不敢毁伤,孝之始也”。人是万物之灵,是天地之心,人应该有健康积极的生命态度,不只是对生命的自我尊重,也是为亲人负责。因此,儒家为整个社会提出了诸如仁义礼智、三纲五常等等生命价值规范,鼓励人生在世应实现自己的价值,坚持在人与社会、与他人的和谐关系中实现自己的生命价值。

1.2生命态度的理论

1.2.1人本主义的生命态度观

人本主义的生命态度的核心理念是倡导人要有尊严的生活,人的生命得到发展和完善的前提是人的价值得到实现,每个人都有自己的价值,所以每个生命都必须得到应有的尊重。人本主义生命态度观的代表人物是马斯洛与罗杰斯。他们认为,每个人都有潜能实现的本能,人本主义生命教育的目的就是为人提供一个良好的生长环境,让学生去关爱自己与他人的生命,将学生对生命的体验与感受纳入到平时的教学课程中,要让教育因为人而存在,以促使每个人的潜能发展达到最好的状态,最终实现完美的人性。

1.2.2存在主义的生命态度观

存在主义的生命态度观认为,每个人如果都处在虚无缥缈的世界里,在这种世界里是看不到人生存意义的,人可以利用现有的物质进行自我改造,改造的目的就是让自己活得更有意义。存在主义生命态度观的代表人物有让·保罗·萨特、雅斯贝尔斯、海德格尔。萨特认为除了人的生存之外,没有天经地义的道德或体外的灵魂,道德和灵魂都是人的生命在其延续的过程中衍生出来的,人的生命一旦终结,灵魂与道德就不复存在。雅斯贝尔斯作为存在主义生命观的奠基人之一,提出了 “从事哲学即是学习死亡”的一个哲学命题。萨特与海德格尔将存在主义生命观发扬光大,给后来者建立了一座让人敬仰的哲学丰碑,他们二者都认为死亡是生命的一种延续。特别是海德格尔的死亡哲学也称作“责任哲学”,该理论没有仅仅探究死的话题,而是更进一步将死的哲学过渡到生的问题上,分析死在人生中的地位和影响,以及重塑死在人生的价值感、意义感和力量感。

1.2.3信仰主义的生命态度观

信仰和意义问题是人的本质问题,人是作为一种追求意义的存在。追求生命的意义是人类存在的一种基本需要,它标志着人类存在的本质。弗兰克尔认为不同的人有不同的生命意义,就是同一个人在不同的条件下其生命意义也不同。生命意义是独特的,但是在人生发展过程中人们的经历有一些相同之处,因此不同的人之间,在生命的某个阶段也可能产生共同的生命意义,生活在不同文化背景下的人以及生活在不同历史阶段的人,也可能具有共同的生命意义。

华特士和弗兰克尔提倡的生命态度理论实质上是一种信仰观。华特士提倡儿童通过亲身体验,加深对信仰的理解,鼓励他们将和平、爱、智慧和快乐这些普遍的精神原则应用于自己的人生,引导他们在探索宇宙真义的同时,寻找支持自己战胜未来人生各种苦难、获得人生幸福的精神信仰。生命教育的信仰是行动中的信仰。弗兰克尔认为生活是有意义的,即使是面临最悲惨的境遇——痛苦和死亡,只要我们以正确的立场和态度来对待,也可能转变为某种积极的东西,转变为某种意义。比如,人们可以把痛苦转化为一次人性的成就或胜利;而死亡也不是没有意义的,它可以提醒我们存在的短暂性,唤起人生的责任感,使人在有限的时间内做出有意义的选择。

1.2.4非理性主义的生命态度观

非理性主义的生命态度观否定或限制理性思维的能力,强调乃至夸大直觉、本能等非理性因素的作用。该理论从一种全新的角度来反思人的生命本质。与人的情感意志和人的理性相比,人的直觉更具有本源性与实在性。其代表人物是柏格森和叔本华。柏格森认为世上所有生命的演化都是 “生命意识”与“生命冲动”的结果。叔本华则认为生命意志决定一切,它是世界的本质,生命的存在靠的是一种强大而神秘的生命力。

2 研究方法

2.1研究工具

生命态度量表。主要参考王彦朴等的大学生生命意义量表和华东师范大学马和民中小学生生命态度量表(SMTD-LB简化版)[2],共计20题,分为自然生命分量表和价值生命分量表。量表含生命态度指数等级、常模标准及其代码。生命态度指数等级分为生命态度积极、生命态度较积极、生命态度中庸、生命态度较消极、生命态度消极。其中生命态度积极标准常模为85≤X<100,编码为SMTD-D-1。生命态度消极标准常模为0≤X<40,编码为SMTD-D-5。

自尊量表。采用罗森伯格(Rosenberg)编制的自尊量表(The Self-esteem Scale,SES),该量表最初是用以评定青少年关于自我价值和自我接纳的总体感受,目前它是应用最为广泛的测量总体自尊的工具。SES在国内修订中应用信度、效度均达到要求。在已有的研究中,重测信度0.85,说明量表具有一定的稳定性与可靠性,量表的效度为0.87,也比较理想。SES由10个条目组成,被试直接报告这些描述是否符合自己。SES评分为四级评分,每个项目的答案从1(非常符合)到4(很不符合)分为4级计分,其中5个条目是正向记分,5个条目是反向记分。量表的得分范围是10~40分,分值越高,自尊程度也越高[3]。

道德感量表。主要采用本人的青少年道德自我认同问卷[4],问卷包含了16个项目。道德自我认同反映了个体有益于他人和社会的自我形象感,分为两个维度:一是内隐维度,反映了一系列的道德特质是否处在自我概念的核心,与自我价值感的“内在自我”相对应;二是外显性维度,主要是看这些特质是否在外显的行为中表现出来。各个项目的载荷在0.57~0.71之间,分半信度为0.69,同质信度达到了0.85。

2.2研究对象和数据处理

研究对象选取淮安区曙光双语学校、盱眙仇集小学、观音寺小学、泗阳王集中学、淮阴区刘老庄小学等五所学校共计650名留守儿童为被试进行开放式问卷调查和自编访谈提纲,并结合学生性别、居住条件、父母打工方式等条件进行分析。后期数据采用了SPSS18.0等软件进行了处理。

3 结果分析

3.1信度检验

本次研究首先进行信度分析。由于本量表的回答是分级的,因而分数也是多级的,故采用克伦巴赫系数来表示同质性信度。经过统计分析得到本次问卷同质性信度Alpha系数为0.92,分半信度为0.81。

3.2留守儿童生命态度的特点

3.2.1总体描述

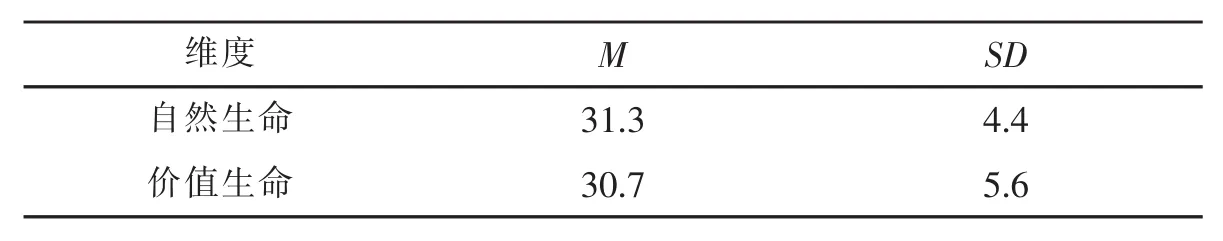

留守儿童生命态度内容可以分为对自然生命的态度和对价值生命的态度。通过对留守儿童生命态度的考察,结果如表1所示。

表1 留守儿童的生命态度

从表1中可以看出,留守儿童的自然生命量表得分表现为中等重视,价值生命量表得分表现为比较重视,说明留守儿童比较重视价值生命,更关注生命的意义和价值。但是自然生命量表的标准差较小,在总体得分上自然生命量表得分比价值生命量表得分较为稳定,即学生的思想波动小,受外界影响较小。

3.2.2性别差异

为了考察性别与父母打工方式对留守儿童生命态度的影响,采用方差分析,统计结果如表2和表3所示。

表2 留守儿童自然生命的性别差异

表3 不同打工方式下自然生命观的性别差异

从表2和表3中可以看出:性别对自然生命有显著影响,性别不同,自然生命水平不同。由表中p=0.63可以得出,性别对价值生命无显著影响。即不论男女生,在对待生命的意义和价值与对待死亡的意义和价值上,采取了一致的态度,没有统计意义上的区别。

不论父母打工方式如何,女生在自然生命量表上的得分表现普遍比男生高,总体表现为比较重视,而男生则相对表现为中等重视。男女生的差异应与男女生的性格有高度相关,女生天性比较感性,情感比较细腻,富有同情心,能用平静的心态对待事实,不会一味地抱怨与指责。也许正是男女生的生理结构以及性格差异,导致了他们在对待生命态度上产生了不同。

3.2.3父母打工方式的影响

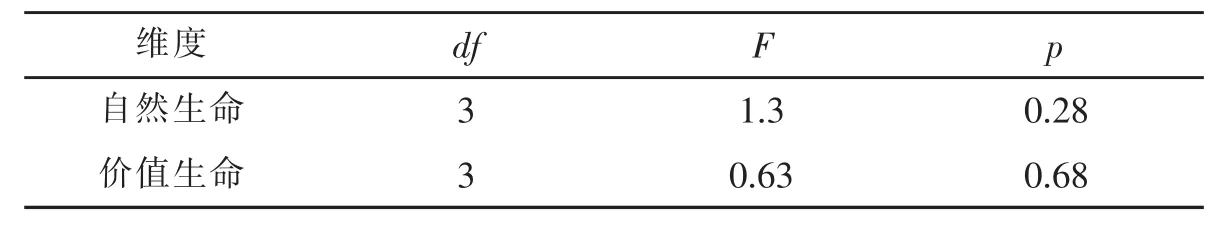

本研究对农村留守儿童的父母外出打工方式作了分类,共四种情形:只有父亲在外打工;只有母亲在外打工;父母亲都在外打工;父母都没有出去打工。为了考察父母打工方式对生命态度的影响,采用方差分析,统计结果如表4所示。

表4 父母打工方式对生命态度的影响

由表4中可以看出,p均大于0.1,即在统计学上父母打工方式对自然生命和价值生命没有显著影响。这说明父母外出打工,不能经常回家,则对留守儿童的生命态度影响较小,不能起到关键作用。

3.2.4家庭居住条件的影响

本研究对留守儿童的家庭居住条件也作了分类,共分六种情形:爷爷奶奶;外公外婆;和爸爸;和妈妈;在亲戚;在学校。为了考察家庭居住条件对留守儿童生命态度的影响,采用方差分析,统计结果如表5所示。

表5 家庭居住条件对生命态度的影响

由上表中可以看出,p均大于0.1,在统计学上,不能肯定地证明居住条件对生命态度有显著的影响。留守儿童不论和谁住在一起,对他们的生命态度影响都比较小,说明看护人不能给予他们正确的生命态度教育,对留守儿童的生命态度观影响力较小。

3.3留守儿童生命态度与道德感、自尊的相关分析

3.3.1自尊对留守儿童的生命态度影响分析

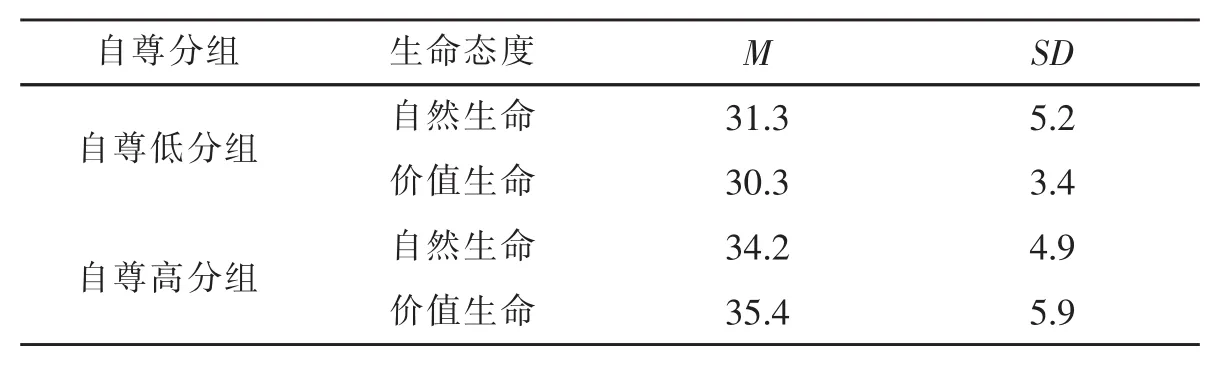

为了考察留守儿童的自尊对生命态度的影响,将自尊水平按总分由高到低进行顺序排列,将两端各占27%的被试分别命名为高分组和低分组,对两组被试在每个项目得分的均数进行独立样本t检验。其分析结果如表6所示。

表6 不同自尊水平的留守儿童的生命态度

从表6中的描述来看,自尊对留守儿童的自然生命态度和价值生命态度有显著影响,即学生的自尊心高低对学生的生命态度影响较大。自尊心高分组在自然生命态度和价值生命态度上都表现得比自尊低分组得分较高,说明自尊高分组表现得相对珍惜生命和懂得珍惜生命。高分组更易关注自己的生命状态及生命意义。

3.3.2道德感对留守儿童的生命态度影响分析

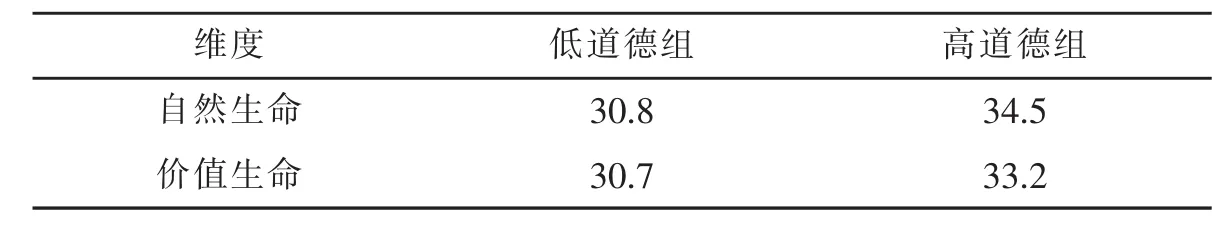

为了考察留守儿童的道德感对生命态度的影响,将道德感按总分由高到低进行顺序排列,将两端各占27%的被试分别命名为高分组和低分组,对两组被试在每个维度得分的均数进行独立样本t检验。其分析结果如表7所示。

留守儿童的道德感对其自然生命有一定影响,高道德组的留守儿童的自然生命量表的得分为34.5分,属于比较重视,而低道德组的得分为30.8,属于中等重视。两者之间有很大差异,高道德组表现得更加珍惜生命和懂得珍惜生命,而低道德组可能因为其不太关注道德素养,从而对自然生命表现得比较漠视,以致得分较低。

留守儿童的道德感对其价值生命也有一定影响,低道德组得分比高道德组得分较低,表现出道德对留守儿童的价值生命有一定的影响力。高道德组的学生可能表现出对生命的意义和价值较为关注,对自己的生命价值和生命意义有很强的求知欲,表现出对生命意义和价值的追求。

表7 道德感对生命态度的影响

4 结论与对策

综上分析,留守儿童在生命态度量表上的得分中显示:女生在自然生命和价值生命的得分上普遍高于男生,这可能与女生的性格有关,女生心思细腻,善于观察,对于弱小生命容易产生关爱的心理;而男生则表现得大大咧咧,对于其他生命忽视,从而产生对生命态度关注度较低的情况。在教育中我们应当注意男女生的性别差异,这样更能达到事半功倍的效果。因此,学校与家庭应从自然生命与价值生命两方面综合考虑,寻求一种相对平衡和稳定的方式来给留守儿童进行生命教育。

由于农村留守儿童父母外出打工,不能陪伴左右,因此,亲情缺乏,生活孤单、无助等是农村留守儿童时刻要面对的困境。他们对自己生活的感受、体验和理解等直接影响到他们对生活的态度、价值观的取向、意志行为的选择。生命意义是每个人生活的动力和源泉所在,知道自己活着的意义才能够使他获得克服生活中的所有挫折和困难的勇气与信心,从而以积极的心态应对生活中的磨难。人是生命意义的存在,人活着是为生命意义而活着,而且每个人活下去的理由也是他自己所认可的生命意义。然而农村留守儿童却因为居住条件、性别、教育环境、社会环境等诸多因素而产生了一系列的偏激的甚至错误的生命态度观念,诸如在生命态度上,漠视自然生命和价值生命;在生活态度上,缺少积极的生活方式,缺少生活的激情。

4.1引导生命教育

教育部门需要将生命教育纳入留守儿童学习的课程内容之中。我们珍爱生命,因为生命对于我们每个人只有一次,我们追求生命之意,因为意义引导下我们将不再迷惘。教育是生命的教育,脱离生命的教育犹如鱼儿失去大海,鸟儿失去天空。由于农村留守儿童的父母长期不在身边,留守儿童对于自我、生活、生命的意义和价值等问题会感到茫然和困惑。

4.1.1保护生命

我国传统文化中一直沿袭着重精神生命轻自然生命的传统。人的生命存在本身就是有价值的,维持人的生命存在是每个人最自然的、不可剥夺的权利,理应受到全社会每个人的承认、尊重与维护。对他人的尊重和对他人价值的承认,首先是对他人生命存在的尊重与承认。那些不爱惜自己生命、残害他人生命的做法,是对生命的亵渎。保护生命的教育应当着眼于以下几个方面:一是敬畏生命的教育。生命是脆弱的,我们要通过教育让学生认识到生命的有限性和不可逆性;生命又是神圣的,在让学生意识到自己生命珍贵的同时,还要推己及人,推人及物,以敬畏的态度去善待一切生命。二是生命责任感的培养。所谓生命的责任感,首先指的就是对自己生命负责;其次,从社会学和伦理学的视角看,人是生活在一定社会关系之中的,人活着,就意味着一定的责任和义务。所以,任何人的生死绝非其个人之事,更是家庭的和社会的。因此,我们还应该教育学生努力把个我的生命和类我的生命相联结,培养其生命责任感、家庭责任感和社会责任感。三是生存能力教育。据有关部门统计,造成我国少年儿童意外死亡的有8大类伤害:卫生、中毒、交通事故、抢劫绑架、触电、溺水、烧伤、窒息。在0~14岁儿童中,居首位的伤害是溺水,占39.4‰;交通意外次之,我国每年死于交通事故的少年儿童约有8000人。身为教师,理应要教给学生各种生存的知识、方法和遇到各种生存危机的处理办法、逃生的本领,提高他们的自我保护意识和能力,防止任何可能性的伤害事件发生。所以,学校必须开展生命安全教育,包括饮食安全、运动安全、交通安全、用电安全、突发事件应急自救等。

4.1.2欣赏生命

生命教育不仅应该让受教育者学会生存,而且要学会审美地生存。现代社会工具理性的膨胀,导致了人性的内在分裂,尤其是感性和理性的分离、物质对精神的压抑、人与自然的脱节等现象变得日趋明显起来。当我们的青少年面临着自然生态的不断恶化、拜金主义和功利主义的盛行、应试教育带来的心理重压和人格异化等等生命困境的时候,我们拿什么去拯救他们的心灵?在韦伯看来,审美具有某种“救赎”功能:“无论怎样来解释,艺术都承担了这一世俗的救赎功能,即它提供了一种从日常生活的刻板,尤其是从理论的和实践的理性主义的压力中解脱出来的救赎。”对美的追求可以给刻板压抑的生活带来色彩、生机和希望,使人觉得生存有意义。为此,我们呼唤生命美育的教育。

如果我们学会以欣赏的眼光看待生命,把这些负面状态看作一种独特的审美体验的话,那么我们就会正确地对待生命历程中所遭遇的一切苦难、不幸、伤痛、失败、打击和灾难。生命美育可以让我们学会欣赏生命的美,发现生命的魅力,实现海德格尔所向往的“诗意的栖居”。

4.1.3尊重生命

在一个日益开放,具有多元文化、多元价值观的社会里,要教育学生彼此尊重,教育者自己就必须以身作则,在教育过程中学会尊重受教育者。我们的教育者首先要尊重学生的人格。教师不能将学生作为追求自我利益的手段,不能打骂学生,任意侮辱学生的人格。尊重人格是尊重生命的最根本体现。其次,要尊重学生的自主选择,教育应为学生的自主选择提供条件并教育学生学会选择。我们的教育应该尊重每一个学生展开自己生命的方式,鼓励其为自己的真实理想或信仰去生活,树立对自身的责任感。

4.1.4引导生命

天地之性,人为贵。教育是一种价值引导,就是用最理想的、最美好的社会图景引人向善,使人具有向善之心。以个体生命为基本立场的生命化教育应该将“人性向善”作为基本价值预设,使教育能够将人性中善的一面、好的可能性引导、挖掘出来。苏霍姆林斯基说:“要做一个善良的、富有同情心的人。要帮助弱者和无自卫能力者。要帮助患难的同志。不要损害人。要尊重、爱戴父母——是他们给了你生命,又在抚养你,希望你成为一个城市的公民,成为心地善良、心灵纯洁的人。”[3]生命化的教育要关注学生当下生活,从学生的当下生活中去寻找、实现各种可能生活。

4.2生命教育的途径

4.2.1家庭途径

农村留守儿童对生命态度的看法与家庭因素有很大关系。根据调查显示,父母打工方式与居住条件虽然影响较小,但我们在日常生活中也应当注意这些条件是否会发展为中介影响因素,不同的家庭条件下,留守儿童都会显示出不同的生命态度观。对那些生命态度比较消极的留守儿童,家长应让留守的孩子跟家人去农田里干些力所能及的事,观察植物的生长过程,学习植物生生不息的精神,还可以让他们饲养一些小动物,培养对动物的积极的生命态度。对那些价值观较低俗、漠视生命的留守儿童,外出的父母可以通过信件、电话,有条件的可以使用视频聊天(形象生动)等方法进行教育。另外还要向孩子讲述自己的人生经历、人生感悟等,使孩子能切身体会父母的情感经验,学会正确的生命态度观念。

4.2.2学校途径

学校教育要高度关注生命教育,把生命教育放在与其他学科相同的地位,并作为重要研究课题时刻重视。当今,许许多多的学校都只注重学生的考试分数,从来不关心留守儿童的自然生命和价值生命的教育。他们只对学生的成绩表现出一丝的兴趣,经常拿学生的考试分数互相攀比,却不能真正地去遵循学生的身心发展规律来开展素质教育,从而使留守儿童产生众多的生命态度问题。学校应为留守儿童生命教育提供一定的支持与保障,同时应把生命教育作为一项重要课题常抓不懈。

生命教育应当与学校条件相结合,如结合自然学科给农村留守儿童进行自然生命教育,同时还可结合品德、政治等哲学课程进行价值教育,开展学习名人名言、人物事迹等活动,让留守儿童学习人生观、价值观,从而使留守儿童的身心得到健康发展。

4.3生命化实践

留守儿童生命教育实践是一种蕴含多重实践方式的教育实践活动。

4.3.1安全教育实践

安全教育是生命教育的主要实践形式之一。在我国,农村留守儿童交通安全事故频繁出现。农村留守儿童的安全教育主要内容就是进行自我保护能力的教育,即增强自我防护意识,提高安全自救能力,让留守儿童在日常生活中不断学习自我保护的方法和技能,在遇到意外情况时能够有效保护自身或他人的生命安全。例如,教会留守儿童一些最基本的交通安全知识,让学生知道发现火灾如何逃生,遇到煤气泄露如何处理,自己或同伴受到意外伤害时如何做紧急处理等与学生日常生活息息相关的事情。

4.3.2道德教育实践

生命教育的理念中包涵了对理想道德教育的追求与向往。康德在《实践理性批判》一书指出:世界上“有两种事物,我们越是经常、持续地对它们反复思考,它们就总是以莫名的惊叹和敬畏充满我们的心灵:这就是头上的星空和内心的道德法则”。康德所说的“头上的星空”代表的是宇宙自然,体现的是自然法则。“内心的道德法则”代表的则是人类内心的自律,体现着人之所以为人的价值和尊严。人类的理性和道德赋予了人类强大的精神力量,使人超越了动物的感性存在,获取了人类的价值和尊严。对农村留守儿童来说,做一个有道德的人,过一种符合自然的生活,毫不虚伪和欺骗,生命才能获得它的价值和意义。

4.3.3死亡教育实践

谁教会人死亡,谁就教会人生活。在发达国家,死亡教育已经成为了生命教育的重要实践形式。所谓死亡教育就是以适当的方式让留守儿童逐步认识死亡,让留守儿童认识到死亡是一种自然现象,消除他们对死亡的恐惧感,并通过认识死亡来感悟人之有限生命的可贵,从而使农村留守儿童能够珍惜自己的人生。向农村留守儿童进行死亡教育时,教育者要选编合适的教材、采取恰当的教学方法,同时结合生理卫生常识、健康教育等内容,自然而然地让中小学生接受死亡。德国实施了“死的准备教育”,出版了相关的教材,引导人们以坦然、明智的态度面对死亡;在英国,学校也为农村留守儿童开设了有关死亡的教育课程,并通过“体验”的方式使学生更进一步地了解死亡,生命本身即具有死亡的种子。

1刘晓红.自恋与自贱交织——“90后”青少年生命态度研究.教育科学研究,2011,8:41-45.

2王彦朴等.大学生生命意义量表的编制.心理学探新,2012,31(5):463-466.

3汪向东,王希林,马弘等.心理卫生评定量表手册增订版.中国心理卫生杂志社,1999:318-320.

4万增奎,杨韶刚.青少年道德自我认同问卷.心理科学,2008,(5):41-45.

Analysis o n the Life Attitudes and Strategies of t he Left-behind Children

Wan Zengkui

(Mental Health Education and Research Center,Nanjing Xiaozhuang College,Nanjing 210017)

Toexplore the characteristics and influencing factors of natural life and value life of left-behind children in rural areas,and pay more attention to life education by society,family and school,a n analysis was based on a questionnaire about life attitudes,self-esteem and moral sense among 650 leftbehind children in northern Jiangsu rural areas.Results show ed that rural left-behind children p a id more attention to the value life compare to natural life,female scored higher than male in natural life;P arents working style and family living condition ha d no significant influence on left-behind children’s life attitudes,whileself-esteem and moral sense ha d significant influence on left-behind children’slife attitudes.

left-behind children;life attitudes;self-esteem;moral sense

万增奎,男,教授,博士。Email:zkwanpsy@163.com