抗震条件下生态节能钢混住宅建筑结构优化设计探讨

曹津铭 范团结 张宁波

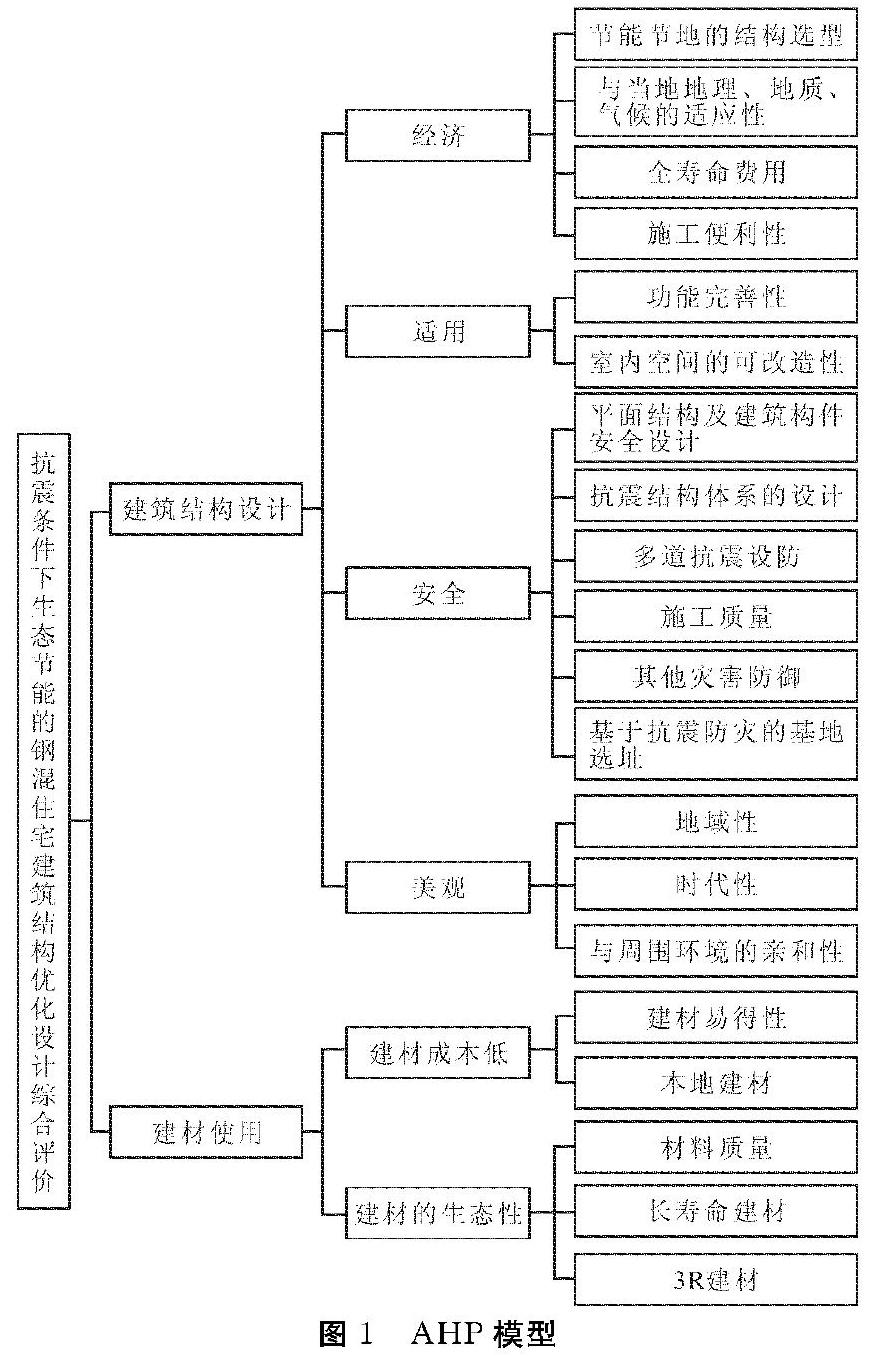

摘要:从建筑结构设计的角度出发,针对钢混住宅在经济、适用、安全、美观、建材成本与生态性等方面的性能进行了分析,综合考虑抗震与生态节能的影响因素,并作了较深入的探讨,利用层次分析法(AHP)模型构建了抗震条件下生态节能钢混住宅建筑结构优化设计综合评价指标体系。以期对城乡钢混住宅建筑结构的优化设计理论作出贡献,并可供全国同行们参考、借鉴。

关键词:抗震,生态节能;钢混住宅;优化设计;AHP模型

中图分类号:TU22

文献标识码:A 文章编号:16749944(2016)08014903

1 引言

在当前城镇化快速发展的背景下,钢混住宅建筑在城乡居住建筑中的占据着最大的比重,而在全国范围内推广建设生态节能建筑也已成为必然的大趋势。我国作为多地震国家,可在抗震条件下结合生态节能的特点,达到优化设计的目的。所谓“优化设计”是指研究问题和寻求解决问题的最优方案,“最优”两字应理解为在给定条件下得到尽可能满意的结果[1]。而探索构建符合我国国情的钢混住宅建筑结构优化设计综合评价指标体系,是该类住宅方案优化设计的前提,具有重要的理论意义,并可带来可观的社会、经济、环境效益。

笔者以系统设计法为工具,在生态化理念指导下,进行了实地调研,应用层次分析法(AHP)构建了钢混住宅建筑结构优化设计综合评价指标体系,直观地体现了优化设计的准则,并具有很强的可操作性(图1)。以期研究成果能对城乡钢混住宅建筑结构的优化设计理论作出贡献,并可供全国同行们参考、借鉴。

2 抗震条件下生态节能钢混住宅建筑结构优化设计综合评价指标体系的建立

本综合评价指标体系分三层,如图1。

2.1 总目标层

总目标层为抗震条件下生态节能钢混住宅建筑结构优化设计综合评价,从建筑结构优化设计的角度出发,以节约能源、有效利用资源的方式,建设抗震性能优越、与环境生态相容性高的钢混住宅建筑,达到人及建筑与环境共生共荣、永续发展。总目标坚持前瞻性和可操作性的有机统一,既要立足当前实际,使目标具有可行性,措施具有可操作性,又要充分考虑发展的需要,使规划设计方案具有一定的超前性。

2.2 子目标层

2.2.1 建筑结构设计

在结构设计能够实现抗震和生态节能目标的前提下,评价住宅建筑结构设计是否遵循经济、适用、安全、美观的设计准则,结构设计时应充分考虑建筑功能的完善性和可改造性,提高施工便利性,结合当地地理、地质、气候条件,尽可能做到节能、节地,降低建筑全寿命周期投资费用,尽可能采用高质量材料,选用有利于抗震减灾的平、立面布置方式和结构体系,保证建筑的安全性[2]。注重对当地建筑特色的继承和保护,体现建筑设计的地域性和时代性。

2.2.2 建材使用

评价建筑材料是否符合兼顾生态性、经济性的指标:是否充分考虑材料的本地性、易得性,鼓励因地制宜地尽量选用本地的、运输便利的材料作为建筑的营造原料;是否在条件允许的情况下,利用3R建材作为建筑材料;是否合理使用长寿命材料和环保节能的新材料。

2.3 准则层及下辖的基本指标层

2.3.1 经济

评价建筑是否能在设计与建造中,因地制宜、就地取材,做到尽量节省劳动力,节约建筑材料和资金;是否有周密的计划与核算,重视经济规律,讲究经济效益;房屋的设计使用要求和技术措施是否与相应的造价、建筑标准统一起来。

(1)节能节地的结构选型。评价建筑的结构形式对建筑节能、节地的影响。一般基于建筑形体、几何形式展开,通过结构选型的优化设计,增加可使用空间;合理控制住宅体型,实现土地资源的集约有效利用;结构形式应有利于改善住宅围护结构的热工性能和室内外物理环境,增加建筑对可再生能源的利用,以达到节能的目的[4]。

(2)与当地地理、地质、气候的适应性。评价建筑与当地自然环境的适应性问题,由于不同地区所处的纬度不同,在太阳辐射量、温度、湿度、季节周期及地理、地质条件上存在明显差异,为满足建筑经济性要求、节约造价,建筑的布局以及功能组织、空间形式、构造等方面应合理利用当地地理、地质、气候等有利条件[5]。

(3)全寿命费用。包括一次性造价与维护费用等。评价建筑在全寿命周期过程中,能否合理运用新型生态环保技术和管理方法,从全寿命周期角度出发研究建筑成本与回报。

(4)施工便利性。评价建筑设计在施工中是否有较好的可操作性,在施工方式上能有较大的可选择空间,显著缩短结构施工周期,使建筑能更早地投入使用,带来可观的经济效益。

2.3.2 适用性

評价在保证结构安全的基础上,建筑结构对建筑功能、设备与设施正常运行的影响。

(1)功能完善性。评价建筑是否满足用户的使用需求,包括:空间布局是否具有明确的功能分区;空间组合、划分时是否以主要空间为核心,次要空间的安排是否有利于主要空间功能的发挥;空间的联系与隔离是否合理。

(2)室内空间的可改造性。评价在保证建筑使用过程中在对主要结构部件、设备管井等尽可能减少改动的前提下,充分利用住宅实体空间功能变化的内在潜力。这种潜力是能在明确的住宅空间格局中,在一定的程度上适应不同居住者或居住群体的各自需求。同一空间格局应具有适应多种使用功能并扩展其用途的能力,例如住宅在适应居住的同时,延展出的诸如个体型办公或小型商务的功效,而无须将住宅空间布局结构调整与改变以适应其功能变化,从而能够延长住宅合理的使用寿命和住宅品质。

2.3.3 安全

确保整个结构体系的安全性能,达到建筑结构既安全耐用又经济合理的目标[3]。故应评价建筑在结构自重、地基变形、预加压力、混凝土收缩变形等永久作用,风荷载、雪荷载、冰荷载、温度变化等可变作用以及地震、爆炸、撞击、火灾等偶然作用下而不发生破坏的能力,其中特别强调抗震的相应指标。

(1)平、立面结构形式与布置。评价建筑承重结构的空间分布,要求布置尽量避免构件处于复杂受力状态,在满足承载力的条件下,符合功能的要求。建筑及其抗侧力结构的平面布置宜规则、对称,并应具有良好的整体性;建筑的立面和竖向剖面宜规则,结构的侧向刚度宜均匀变化,竖向抗侧力构件的截面尺寸和材料强度宜自下而上逐渐减少,避免抗侧力结构的侧向刚度和承载力突变。竖向布置力求均匀和连续,尽可能使竖向刚度、强度均匀变化,避免出现薄弱层,并应尽可能降低房屋的重心。此外,如通过对结构墙、柱的布局和墙肢长短的调节,使不规则的建筑体型和平面布置产生规则结构的效应,同样可以使建筑结构达到经济合理和安全耐用的预定目标[5]。

(2)抗震结构体系的设计。评价建筑抗震体系抗震能力大小,应具备必要的抗震承载力,良好的变形能力和消耗地震能量的能力,应避免因部分结构或构件破坏、薄弱楼层屈服而导致整个结构丧失抗震能力或对重力荷载的承载能力,并合理设置防震构造措施。此外,在地震力作用下建筑倒塌的主要原因,也大多是由于墙、柱等竖向构件首先遭到破坏所致。为此,在实际的结构设计工作中,如不同构件采用不同的安全系数的结构优化设计原则,对独立构件、静定结构和竖向构件应采用较大的安全系数,而对楼板和楼盖梁的安全系数可予以适当降低,这样处理既可以降低工程造价,又可提高结构的综合安全度。

(3)多道抗震设防。多道抗震防线对抗震结构是必要的,当第一道防线的抗侧力构件在强烈地震袭击下遭到破坏后,后备的第二道至第三道防线的抗侧力构件立即接替,抵挡住后续的地震的冲击,可保证建筑物最低限度的安全,免于倒塌。

(4)施工质量。评价建筑在按照施工工艺施工生产的条件下,构件质量由于工人操作的不稳定性造成实际与设计的偏差,如混凝土的密实度、强度,钢筋接茬,构件尺寸等是否满足要求。

(5)其它灾害防御。评价建筑结构对火灾、防盗等人为灾害及龙卷风、雪灾、泥石流、洪水等自然灾害的防范措施设计。

(6)基于抗震防灾的基地选址。评价建筑所处位置的有无不良地质现象,其成因、分布范围、地震效应,有无新构造运动,该地区的地层结构,和岩土的物理力学性质,地下水的埋藏条件,水位变化幅度与规律及其腐蚀性。此外,应使结构自振周期避开场地特征周期。

2.3.4 美观

基于社会生态效益进行评价,应把建筑美与环境美列为设计的重要内容,建筑只有融合地域特色,紧跟时代步伐,才能完全地实现建筑的生态性。

(1)地域性。评价是否能做到因地制宜设计,整体设计考虑当地环境的亲和性、适应性和当地传统建筑文化的传承性,既能充分体现生态观,又能保持多姿多彩的建筑风格;居住环境能否与自然景观相融合,规划布局能否结合当地自然条件,充分挖掘地方文化内涵,突出地域和民俗特色。

(2)时代性。建筑体现着一个时代的物质和文化发展水平,同时也显示着那个时代的意识形态和美学观念,因此它总是具有时代标记的意义。

(3)与周围环境的亲和性。评价建筑在建筑位置、建筑外形、建筑功能等方面是否与周围建筑、自然景物相互协调,相互统一,与城市整体规划相符。

2.3.5 建材性价比

评价建筑建设与使用过程中在建筑材料上的资金投入;材料是否具有最优性价比。

(1)建材易得性。评价建筑材料的生产过程中是否原料来源广,生产工艺简单,低能耗,利于大范围推广与使用。

(2)本地建材。评价建筑在建造过程中是否就地取材,因地制宜地尽量选用当地的、采集运输便利的材料作为建筑和营造环境的原料和装饰元素。

2.3.6 建材的生态性

本指标评价使用建材是否性能可靠、耐久与长寿命以及建筑材料的生产,加工,对原料产地、原料生产工厂等当地的生态环境造成的影响程度。

(1)材料质量。评价材料的抗拉,抗压,抗剪,抗扭,抗弯性能,密度以及耐久性,强调禁止采用高耗能、污染超标的材料。

(2)长寿命建材。评价建筑是否使用长寿命建材,优先采用高性能、高强度新型材料,减少构件的维修,替换概率,提高建材的利用效率,延长结构生命周期。

(3)3R建材。评价建筑是否使用减量化、再使用和再循环利用(资源化)建材,即在条件允许的地方,利用可再生的材料作为建筑材料,或在建筑物中增加可再生资源的使用量,减少建筑废物。

3 结语

在利用AHP模型构建“抗震条件下生态节能的钢混住宅建筑结构优化设计综合评价指标体系”后,可将评价体系中有关控制因素明確地表达出来,在统计有关专家或有经验的专业人员、用户等对相关评价指标的相对重要性进行打分后,构造各层次的判断矩阵,通过AHP程序在计算机上进行单排序及总排序计算,从而得到各层因素相对于总目标的组合权重值。在求出各基本指标权重值后,可结合待评价设计方案或已完成的评价对象对应的各有关评价指标所得“评价值”,利用改进的TOPSIS方法或模糊综合评判法等进行计算,即可直观得出各待评价对象的优劣程度[4],从而实现钢混住宅建筑结构设计方案的优选,也可用于评定已有建筑在抗震、生态节能方面的优劣程度,因此本研究成果具有很强的可操作性。

本研究曾详细分析了西安某大学家属区的一些已有多层、高层钢混住宅的建筑方案,以此为参考,对形成本综合评价指标体系,起到了重要作用,特向有关专家及工程技术人员表示衷心的感谢。

参考文献:

[1]刘启泓,田静峰.基于复合生态系统平衡概念的新农村居住环境规划设计优化的原则及综合评价的探讨—以陕西关中地区农村为例 [J].基建管理优化,2015(1).

[2]胡庆昌.多层和高层钢筋混凝土房屋抗震设计规定:《建筑抗震设计规范》修订简介(九)[J].工程抗震,2000(1).

[3]楊生龙.多层及高层钢筋混凝土房屋抗震设计[J].城市建设理论研究 ,2011(30).

[4]刘启波,周若祁.绿色住区综合评价及设计准则[M].北京:中国建筑工业出版社,2006(10).

[5]吴学辉,叶中豹,方 宇.绿色建筑中结构设计规范与节约资源的研究[J].城市建设理论研究 ,2013(47).

Abstract: This article from the perspective of building structure design and aim at analyzing the economy, adaptability, security, and beauty of the reinforced concrete residential, as well as the cost of building materials and ecological aspects of performance. Considering the influence factors of seismic performance and ecological energy conservation comprehensively and made an intensive study. Using the analytic hierarchy process (AHP) to create an ecological reinforced concrete residential structure optimization design of the comprehensive evaluation index system based on seismic performance. We hope that the research results can contribute to the optimization design theory of reinforced concrete residential structure in urban and rural areas, andcan provide a reference for the national counterparts.

Key words: seismic performance;ecological energy conservation;reinforced concrete residential;optimization design; AHP