新疆“土球场”上练出全国青少年曲棍球冠军

地处中国西北角的边境小城塔城,拥有新疆唯一的达斡尔民族乡阿西尔。今年7月,这里传出一则令人惊讶的消息:当地小学的孩子赢得2016年全国青少年曲棍球锦标赛冠军。

而一年前,阿西尔达斡尔族乡中心校的孩子们就在2015年全国青少年曲棍球锦标赛上以“黑马”姿态赢得男子U12普通学校组季军。校长赵子龙说,“孩子们连续两年在全国大赛上取得佳绩,第一次如果是幸运,那这次该是实力的体现。”

“其实就练了3个月。”11岁的达斡尔族队员孟子君说,包括女队在内,大家都是第一次接触曲棍球。

据了解,新疆的达斡尔族人是18世纪60年代奉清政府旨令来新疆驻防的索伦官兵的后裔。索伦营最初驻扎在霍尔果斯一带,19世纪70年代调入塔城。世代生活在北方草原上的达斡尔族人很早就玩起了类似现代曲棍球的“波依阔”。

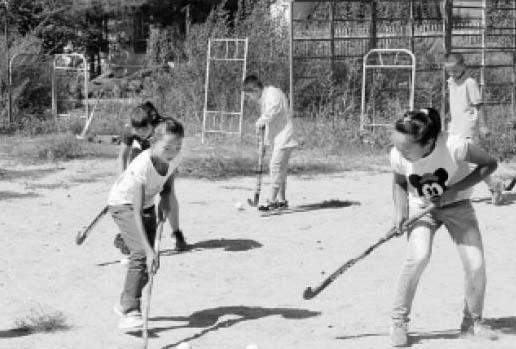

8月4日,阿西尔达斡尔族乡中心校曲棍球队队员们在土场地上训练。新华社发

2014年初,在“曲棍球之乡”内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗的帮助下,前中国国家曲棍球队队员杜宝柱、德秀艳夫妇志愿来到阿西尔,成为当地小学的曲棍球教练。

記者前往阿西尔采访时,两位冠军教头正带着一拨队员在内地打比赛。“两人都没工资,第一年拿了铜牌,一人奖励了1万元。今年开了工资,但每人月薪也就4000出头。”尽管知道教练来这里不为钱,但赵子龙一直对此心存歉疚。

塔城市文广局干部张志强告诉记者,塔城历史上并没有开展过现代曲棍球运动,阿西尔算头一遭。但在经济水平并不发达的塔城地区,想推进这项运动太难。

冠军队成员、哈萨克族男孩阿合卓力引路,记者见到了他们在校园中的曲棍球场——一块篮球场大小的“土球场”。“地不平,经常摔跤,不过这不算什么。”10岁的他告诉记者,最烦恼的事在于“小石头太多了,用多大力气球都击不远。”

副校长叶尔波尔曾带队到内地参赛,据他介绍,“参赛前,孩子们的球杆早都被土场地‘磨透了,每人又更换了一套400元的球杆。但和其他省市队伍相比,这个价位的球杆不过是最低配置。”

大人们眼中的困难,对孩子们来说似乎都“不值一提”,他们更享受这项“打法类似足球,却又不太一样”的运动带来的快乐。

冠军队U10的队员由达斡尔、汉、哈萨克、回4个民族的8名队员组成。“我们都用哈萨克语喊战术,别人啥也听不懂。”阿合卓力得意地介绍着球队的“秘密武器”。学校6个年级的300多名学生来自11个民族,由于学校开设了哈萨克语兴趣班,许多学生都会说基本的哈萨克语。

哈萨克族女队员热阿万告诉记者,校队成员来自不同年级,打球让大家彼此熟络起来,“谁家在哪、谁爱干啥”都清清楚楚。更重要的是,“从全校那么多想打球的同学里被选中,每个人都觉得无比自豪。”

阿西尔的孩子生于祖国内陆边陲,赴江苏等地参赛使多数人第一次走出新疆。“我们这里干热,而那里闷热。我们爱吃面,可那里总吃米。”10岁的阿合土尼克说,除了“气候与饮食”外,在内地比赛的经历总是一遍遍在脑海中回放。

“你们怎么没跟着教练去内地比赛呢?”面对记者的疑问,刚刚还活泼闹腾着的孩子们却没人说话了。赵子龙解释说,“原因还是因为钱。这次外出比赛需要队员们自己支付各项费用,一些家庭无力承担,孩子们也就难以成行。”

外出比赛的队员们将仅有的装备全带走了,留在家乡的队员也没法在暑假开展训练。大家只能经常跑到校园里,扒着围在球场外的铁丝网,望着坑洼的土场地,盼着开学那天赶紧到来。(文/新华社乌鲁木齐)