论道德如何内化进法律制度

柳一舟

摘 要:最新的《刑法修正案(九)》第35条增设了诉讼欺诈罪,再往前,针对恶意诉讼,2013年新修改的《民事诉讼法》在第13条中将诚实信用原则纳入进来、在第112条中规定恶意诉讼。一定程度上,这是对学界关于恶意诉讼的规制手段讨论的回应,学界一般从宏观、中观和微观的角度来分析:宏观上加强道德教化;中观上将诚实信用原则纳入民事诉讼法;微观上制定相关法律规则。以时间顺序观之,对恶意诉讼的规制手段很好地展示了道德内化进法律的具体操作过程,这一过程似“漏斗”般将道德过滤:道德教化暗涵了对人性善的假设,而对人性的假设是法学研究思考的重要逻辑起点;诚实信用原则是道德法律化的直接体现;法律规则通过对道德问题类型化、“拆分”以及逻辑化处理来间接实现道德法律化,从而也使得法律产生强制力。“漏斗”过滤的结果,即被转化的道德要求已经是形式化和技术化了的法律规则。

关键词:道德法律化; 恶意诉讼; 道德教化; 诚实信用原则; 法律规则

中图分类号: D924 文献标志码: A 文章编号:1672-0539(2016)05-0001-08

对恶意诉讼的规制在立法上大致经过了这样一个过程:2013年1月新《民事诉讼法》未颁布之前,学者们一般将恶意诉讼的成因归结于两点:一是道德原因。在我国社会转型时期,市场经济中的唯利是图使社会道德整体滑坡,恶意诉讼正是其直接表现(1)。二是法律原因,现行法律制度存在不规范和不完善的地方,这使得其无法规制恶意诉讼。基于此,学者们从宏观、中观和微观的角度提出解决的意见——在宏观上加强道德教化,中观上呼吁将诚实信用原则加入新民事诉讼法,微观上则为具体的制度构建。新《民事诉讼法》也主要从两方面来解决和回应这一问题:一是在第13条中将诚实信用原则纳入进来;二是在第112条中规定恶意诉讼的定罪依据。新《民事诉讼法》实行两年多后,最新的《刑法修正案(九)》第35条更是增设了诉讼欺诈罪,将“以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者侵害他人合法权益的”行为入罪,这一规定给当下频繁发生的恶意诉讼欺诈案件提供了定罪依据,似乎平息了有关该行为罪与非罪的纷争和讨论。简言之,对恶意诉讼的规制先是在学界讨论,然后是新《民事诉讼法》予以回应,将恶意诉讼予以规定,并以诚实信用原则来统摄,最后《刑法修正案(九)》直接将其规定为犯罪。这表现出道德法律化似乎就是将道德问题通过立法形式以法律文本展示出来的过程。这一过程是从历史演进的视角来分析的,但问题并没有因此而结束,这一分析太过宽泛或宏观,缺乏一种方法论上的细致思考。是否通过立法程序将道德规范上升为法律规范就当然意味着所有讨论的结束?本文的回答是否定的,关于恶意诉讼规制手段的讨论其实还蕴含了一个重大且须回答的问题:道德法律化的具体操作路径是怎样的?我们怎样将像恶意诉讼这样的道德性问题放在法律体系内予以思考和解决?故本文欲通过对恶意诉讼规制手段的分析来回答上述问题。

一、人性假定:道德内化进法律制度的逻辑起点

恶意诉讼,是指行为人为了牟取非法利益,伪造、变造重要证据或指使、贿买、胁迫他人替其伪造、变造重要证据,向人民法院提起诉讼,将与其没有民事法律关系的相对人卷入诉讼的行为(2)。在考察恶意诉讼之行为时,人们通常先入为主从主观方面来考虑,“为牟取非法利益”很自然地被人们认为是道德“恶”的表现。但一个看似“恶”的诉求是否当然意味着行为人应当承担责任后果?或者说,我们该如何判定“恶”?在《陈自力诉东莞市龙行胜机械有限公司等因恶意提起知识产权诉讼损害责任纠纷及因申请知识产权临时措施损害责任纠纷案》的民事判决书中说到:“根据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百零五条规定,申请有错误的,申请人应当赔偿被申请人因保全所遭受的损失。申请人在申请临时措施时,申请人的诉请能否最终被法院支持,只有通过实体审理并做出最终生效判决才能确定。因此按照权利与义务相适应原则,临时措施申请人享有相关民事强制措施利益的同时,也应承担可能面临的风险责任。显然,这种风险责任并不以申请人主观是否存在恶意为前提,如果申请人的诉讼请求没有获得支持或因权利基础不存在而撤诉,则关于临时措施的申请即应认定为申请有错误。”(3)也即是,判断一个诉讼行为是否“恶意”,我们不能完全从主观出发,我们会同实体审理相结合,以期主观与客观相统一、权利与义务相适应,从而一方面保护当事人诉讼权利,避免权利面临进一步被架空与剥夺的危险,另一方面也防止虚假诉讼之产生、权利之滥用。恶意诉讼的问题是可以在法律的框架内解决的,但“道德教化”作为首要之选很自然进入了我们的头脑中,这也符合我国历朝历代的惯常做法——“德治”。

“德治”在社会上很能引起认可和共鸣,是因为“德治”主要关注内在动机,侧重通过内在信念影响外在行为,从而弥补法治之不足。然该做法所暗含的对人性善的假定并不利于道德的法律化,也更不利于法治大厦的构建。人性或许本无善恶之分,但它是人类社会存在的一个绕不过去的前提。对于人性善恶的假定一直被当作法学研究的逻辑起点,它在很大程度上影响着社会制度和秩序的建构与改进,甚至可以说是一切规则和制度的基石。中西方在这一问题上因持不同假定而构建出不同的制度即为证明。中国传统法精神与性善论的哲学思想相联系,不太注重法的规范作用,而特别重视道德的教化功能。如孔子所言:“道之以政,齊之以刑,民免而无耻,道之以道,齐之以乱,有耻且格。”[1]此外,儒家经典“修身、齐家、治国、平天下”论最能说明这一点,儒家哲学认为天下大乱重点不在其他,而在“修身”未果。“修身”未果当然包含“身可修”这一理想,即人性本善,但需“修”,也只有靠“修”才能回归善之本性。这一传统道德教化是这样的一种操作路径:先通过宗法社会结构将家族伦理与国家伦理融为一体,以实现道德标准的一体化;然后制度需要什么样的价值观念,统治者或国家就会在之前一体化的道德标准中再进行挑选或制作所需的价值模型;最后借助形式要素极其稀缺的法律将道德与法律一体化,并借助法律强力推行[2]。在这一逻辑链上,一条“贤人至上”的线索就变得清晰起来了,“王权至上”的政治结构也就顺理成章、不可动摇。这一人性假设为政治上“王权至上”的权力绝对化提供了正当性的理论支持,同时也为政治问题伦理化、道德化的政治文化奠定了基础[3]。

中国古代从“人性善”推出了最后的“王权至上”的政治结构,而在西方基于“人性恶”却推出了法治。西方思想中的“人性恶”最早可从古希腊哲学中找到,其后的基督教文明也对“人性”进行了批判,这从《圣经》中有关亚当夏娃的故事可窥一二:亚当、夏娃因违背上帝的契约在伊甸园偷吃禁果而犯下“原罪”,人们从此背负着“原罪”而走上了灵魂的救赎之路——向神忏悔,遵守神的戒律。基督教的原罪论和人性观本意是为基督教的救世论作铺垫,最后却演变成了法治主义人性恶的理论前提。奥古斯丁就坚信“属地之城”里因“原罪”而到处充斥着罪恶,他认为世俗秩序不可能是真正正义的秩序,故人类活动所形成的世俗秩序就需要上帝居高临下的“检验”。阿奎那更是认为,在人身上存在着向善的品性,但必须经过一定的锻炼,经过人定法的领导,人们的德性才能日臻完善。于是他将法分为永恒法、自然法、神法和人法。人定法作为使人改恶从善的武器直接地假定了人性的恶。尔后,在启蒙时代,虽理性主义复归,但对人性恶的假定并没有因此而被否定。洛克在《政府论》中写到:“谁认为绝对的权力能纯洁人们的气质和纠正人性的劣根性,只要读一下当代或其他任何时代的历史,就会相信适得其反。”[4]而另一位为近代分权论做出杰出贡献的学者孟德斯鸠更是一针见血地指出:“一切有权力的人都容易滥用权力,这是万古不易的一条经验”,因此“要防止滥用权力,就必须以权力制约权力。”[5]从上面粗线条的论述中我们大致可以看到,基于人性恶的假定,西方学者推出了法治高于人治、社会契约以及权力制衡等思想。这些重要思想无疑为人类思想史中的瑰宝,这种基于人性恶的思考也更有利于具体法律制度的构建,更有利于法治的实现。

此外,在当前法治背景下,欲以基于人性善假定的道德教化来规制恶意诉讼不可能一劳永逸,甚至这种带有强烈理想色彩的主张并无太多正当性可言,且无可行性。其一,道德教化意味着首先要有一个教化的标准。但凡确立一个道德标准,无非是建构一个新的道德体系或在现有的多元道德生活中确认某一道德标准,这都涉及创制主体和程序正当性的问题。在法治社会之下,不太可能有这样的制度设置,因为我们很难找到像古代君主那样的主体来统领一种思想,并视其为芸芸众生之生活准据。其二,道德的实行依赖“自治”,而法律靠“他治”,若要实行道德教化,就需要实现“自治”到“他治”的转变。这一转换过程需要借助某种道德以外的力量,如一定的公共权力和社会资源,以及为公共选择和决定所需要的专门制度和程序。倘若能借助法律程序将“道德教化”予以形式化和技术化,那我们可以说这不再是“道德教化”在发生作用,而是我们所说的“道德法律化”在发生作用[6]。其三,这种道德理想主义容易带来普遍的“伪善”。基于对人性的高估,而太过相信道德教育的能力,忽视公众生活中具有防弊功能的客观制度的设计与建立,这容易导致人们的阳奉阴违,进而也会影响我国民主法治精神的生长,同时也无力防止因人性堕落而无处不在的专制和腐败。

综上,希冀基于人性善假定之上的道德教化来抑制恶意诉讼的做法不太现实,作用也是微乎其微,而“一个公正的社会体制比一火车皮的宣传教化更易于催发人们对善的信念和良知,一个合理的权力结构比道德一统、思想钳制更可能引领人们向善的追求和感悟,一个缜密而正当的程序机制比全面推行的道德强制更能够造就普遍良善的道德生活。”[2]76因此,針对恶意诉讼这一现象我们更多地还是应该在基于人性恶的基础上,去思考如何将这类道德问题放回到法律体系内来解决。

二、法律原则:道德内化进法律制度的直接表现

在中观层面,规制恶意诉讼现象的办法即在新《民事诉讼法》中加入诚实信用原则。它基于这样的考虑:虽当事人享有法律赋予的诉讼权利,但若当事人没有正当理由加以利用,意图拖延诉讼,或者阻碍诉讼进程,那诚实信用原则针对这些情况就能起到一定的规制作用。2013年新实施的《民事诉讼法》将诚实信用原则纳入进来,被认为是原本属于道德领域的基本概念引入进法律领域,它直接反映的是通过立法而实现道德法律化的过程。经法律形式化和技术化处理后的道德已不再是原来的“道德”,从而对恶意诉讼规则手段的思考就从一个道德思考角度转到了法律规范的视角来分析。

法律原则之所以被认为是道德法律化的直接表现,是因为其带有强烈的伦理性,它深刻阐释了法律与道德内在的统一性和和谐性,使道德规则与法律规则合为一体。我们可以找到诸多法律与道德的区别,但我们却很难推翻“法律是最低道德”,该观点一定程度上表露出法律与道德难以割裂的联系。在德沃金看来,建构在道德基础之上的法律原则是实现法律和道德理论的“建设桥梁”,它是最低限度的道德在法律中的化身,是法律化的社会伦理道德,也正是法律的这种由法律原则所给予的道德特征,给予了法律特别的权威,也给予了我们对法律的特别的尊敬[7]。诚实信用原则这一“帝王条款”,流露出社会中人性和人类生活的本质,也承载着千百年来人们对社会生活的理想图景,它被立法者确立为法律原则,用以增强法律的道德色彩,密切法律和社会的实践联系,同时也可起衡平利益和维护社会秩序、填补法律漏洞的作用[8]。于诉讼法而言,诚实信用原则从适用主体上来看,一般包含两方面的要求:一是要求当事人或其他诉讼参与人在实施诉讼行为时主观上必须善意;二是法官在行使自由裁量权时必须在法律的规定下,维持当事人双方的利益平衡,甚至是当事人与社会利益之间的平衡。这两类要求是道德义务转化为法律义务的间接体现,道德义务的法律化为道德法律化的表现形态中的一种。

但诚实信用原则的适用会遇到这些问题:其一,因社会生活的复杂性和多样性,法律原则又必须在内涵上具有模糊性、外延上具有不确定性。它往往需要我们根据特定的背景来予以阐释和说明,不同于法律规则预先设定了明确的、具体的行为模式以及法律后果,法律原则只对行为或裁判设定一些概括性的要求或标准。其要求又比较笼统、模糊,揭示出的也必然是一个价值判断问题,这又不同于法律规则所表现出来的中立性、描述性。正因如此,受其不同价值观或前见以及认识能力的影响,人们就可能对法律原则产生不同的理解。这直接导致了法律原则一般难以直接作为裁判规则使用,而只能偏安一隅,在解决疑难案件中发挥其作用,且适用上还须严格遵循法律规则优先、充分说理以及尊重权利等限制(4)。其二,诚实信用的义务可能使当事人的诉讼权利面临进一步被架空与剥夺的危险。某种程度上来说,诚实信用原则在新民事诉讼法中的确认是基于社会整体利益的考虑,它要求当事人之间不单纯只是对抗性的关系,还应为社会利益而协作,协助法官尽快发现案件事实,以此帮助法官做出合乎正义的裁判。若诉讼权利的行使一味地考虑社会利益,那可能并不利于公民诉讼能力的培养和锻炼,而且也会使得当事人丧失重要的对抗机会和手段。

至此,我们或许可得知,诚实信用原则是社会伦理性的重要体现,但这也导致其和道德规范一样具有不确定性、模糊性以及抽象概括性,且无明确的处理后果规定。反过来说,这也是在立法中很容易将道德规范直接转化为法律原则的原因。但这势必带来一个问题,即诚实信用原则很难在法官处理一般案件时,作为“大前提”而被直接适用。法官若想得出一个精准的判断,除受法律原则使用规则的影响外,他还需从现有的判例或社会经验出发,使同类相聚,一类原则针对一类现实中的问题,具体地分析此类型的要件、法律效果及判断基准,从而为法官提供可操作性的帮助。这一过程就是法律原则的“类型化”,它是以特征为判断标准,以归纳列举为手段,以变动和开放为特点的思维方式[9]。其为法律原则具体化之必经要路。实现这一具体化大抵需经以下步骤:通过典型个案对“事物本质”的把握、划分案例群、建构类型、对已用的类型进行修正和补充。对违反诚实信用的恶意诉讼行为进行类型化分析,学界一般认为有三种类型:(1)双方串通的虚假诉讼;(2)一方伪造证据、虚构事实或者是隐瞒事实真相的诉讼欺诈;(3)其他恶意诉讼的行为,比如滥用管辖权异议、恶意诉讼进行上诉[10]。划分了恶意诉讼的三种类型之后,接下来要做的就是找到这三种类型的“事物本然之理”,再设置不同的法律制度分别予以处理。这就涉及下文将要论述的道德法律化的间接转化。

三、法律规则:道德内化进法律制度的间接转化

法律通过形式化、程序化、技术化和逻辑化的手段将道德间接转换进各种法律规则中,这个过程大致包括了“拆分”与“整合”以及体系化处理等各种逻辑手段的运用,道德的伦理色彩因而逐渐变得淡化,而以具体性、明确性的法律规则呈现出来。

(一)“拆分”与“整合”

事物的属性一般分为本质属性和非本质属性,本质属性决定该事物之所以是该事物的最重要、最有决定性的属性,它使得该事物与其他不同属性的事物相区别。概念形成的过程,即撇开事物非本质属性而抽取其本质属性的过程。法律概念亦然,它抽象出对象的本质属性,而对各种法律的事物、状态、行为进行概括。它是法律思维的结果,是构成法律规则的基本要素,是法律明确性和可预见性的要求,并且是我们将杂乱无章的具体事项进行重新整合归类的基础。法律概念在法律条文中一般以三种形式来体现:一是直接使用,这是我们最常见的情况。二是规定使用,即根据实践的需要通过人为规定的方式而加以确定。如《民法通则》第153条对“不可抗力”的规定:“不可抗力是指当事人不能预见,不能避免并不能克服的客观现象。”三是描述使用,如我们所讨论的恶意诉讼在新《民事诉讼法》第112条中的规定:“当事人之间恶意串通,企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益的,人民法院应当驳回其请求,并根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”无论是直接性、规定性抑或描述性的使用,我们都可对法律的概念进行“拆分”,“拆分”的过程是将抽象化的概念予以某种程度上的“还原”,这样一种技术化的细分往往能达到法律上的精确指引,以及我们对恶意诉讼更为透彻的认识。在道德向法律间接转化的过程中,对“恶意诉讼”这一概念的“拆分”主要表现在对概念所体现出来的特征的描述:首先,恶意诉讼的案件多发生于与财产有关的案件中;其次,當事人的主观目的应为恶意;再次,恶意诉讼的手段多样且隐蔽,常见的诸如双方串通、伪造证据、虚构事实或者是隐瞒事实真相等;最后,恶意诉讼的结果具有社会危害性。这样一种对恶意诉讼特征的归纳与总结能让抽象的概念变得更让人容易理解。

此外,我们通常还会借助构成要件和法律规则的逻辑结构来将道德整合进法律规则中。恶意诉讼的构成要件不仅只是对其行为特征的描述,更是对这些特征按一定逻辑进行整合的分析手段。藉此,判定当事人的行为是否符合法律所规定的行为,继而以此决定该行为是否需承担相应的民事或刑事责任。根据新《民事诉讼法》第112条的规定,恶意诉讼的构成要件是:主体是诉讼当事人;主观方面具有企图侵害他人合法权益的故意;客观上实施了恶意串通的违法行为以及诉讼、调解等诉讼行为。这一构成要件是把恶意诉讼行为当成犯罪行为来界定其犯罪构成要件的,而若把恶意诉讼行为当成侵权行为的一种,按照一般侵权行为的标准去认定,则它的成立必须具备以下要件:首先,诉讼当事人主观上存有恶意;其次,客观方面存在违法性,实施了侵害他人合法权益的行为;再次,给相对人造成了现实损害;最后,违法行为与损害结果之间存在因果关系。但不管采用何种构成要件,它都需要我们将其中某些要件予以具体化、明确化:其一,对主观方面的具体化。恶意诉讼需要行为人主观上存有故意,明知无事实理由,不具备实体诉讼权利而仍然提起诉讼。其二,对客观方面的具体化。恶意诉讼的客观方面即当事人实施了违法诉讼行为,这一行为主要表现为上文所说的三种类型。新《民事诉讼法》主要规定了四种处罚形式——驳回请求、罚款、拘留、追究刑事责任。在英美法中,正当程序理论是对恶意诉讼行为规制的法理上的有力支撑[11]。程序是法的核心,在司法过程中,对恶意诉讼的规制手段往往是通过程序选择和决定。此外,尤为重要的是,道德法律化还需一定的逻辑整合——将道德整合进法律规则的逻辑结构中。法律规则的逻辑结构一般认为可分为三要素:假定条件、行为模式和法律后果。而将这三个要素予以具体化分析,又更有利于我们对恶意诉讼行为进一步了解。诚实信用的良好道德要想融入法律,就必须被形式化和技术化,被转化的道德也不再是一般意义上的道德要求,而是具体确切的法律规则。

(二)体系化思考

一个完整的法律规则由“构成要件”和“法律效果”组成,而作为法律规则承载体的法条并不能简单地等同于法律规则,因为一个完整的法律规则可能由数个法条所构成,而一个法条之中也可能包含一个或数个完整的法律规则。具备完整的“构成要件”和“法律效果”之法律规则的法条,一般称之为“完全法条”。新《民事诉讼法》第112条规定:“当事人之间恶意串通,企图通过诉讼、调解等方式侵害他人合法权益的,人民法院应当驳回其请求,并根据情节轻重予以罚款、拘留;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”这一法条就属于 “完全法条”,它明确了恶意诉讼的构成要件,同时也规定了法律效果,这使得该法律规则具备了明确的指引性。但即使这样,对完全法条也不能误解为其肯定绝对的完整,因为后续的法或多或少会随着社会的发展而有变化、有补充或有删减。这就需要我们站在体系化的高度来进一步思考,该思考最起码应包含两方面的要求:一是在同一法律中联系“上下文”整体思考;二是结合其他法律来思考。关于前者的思考,修改后的民事诉讼法做出了相应的规定,而后者则更多的是从应然的角度去思考,它对法律的完善留足了空间。

在同一法律中,不同的法律条文之间的编排有一定的逻辑性,如逻辑顺序上表现为总则、分则和附则等顺序;在结构上表现为卷、编、章、节、条、款、项和目等层次。因而,我们在对新《民事诉讼法》第112条(关于恶意诉讼的)进行解释或适用时,就需将其置于法律规范的系统中来,根据其篇、章、节、条、款、项、目的前后关联位置来予以阐明。修改后的民事诉讼法即根据这一逻辑,从三个方面做出了相应规定:第一,在总则中增加一款规定:“民事诉讼应当遵循诚实信用原则。”这从基本原则上倡导诚信诉讼,以诚信原则作为规制恶意诉讼的理论基础。第二,修改后的民事诉讼法增设第112条和第113条,对起诉和执行中的恶意诉讼行为都进行了规制。第三,民事诉讼法第56条第3款规定第三人撤销之诉。对于恶意诉讼已经结束,法院已无机会驳回诉讼请求或采取强制措施的,受侵害人可依法提起关于第三人撤销之诉,以维护自己的合法权益。恶意诉讼这新增的三方面,主要兼顾了三对关系:一是原则—规则的兼顾;二是当事人处罚—第三人救济的兼顾;三是主导思想—个别思想的兼顾。这三对关系的兼顾又有利于使法条与法条之间、法条前后段间以及法条内各项、款间相互补充其意义,组成一完全的规定,确具意义。这些无疑有利于道德按照一定的逻辑层次和顺序整合进法律中。

第二个方面是需要我们站在法律体系的高度来解释和检查恶意诉讼的问题。我国的民事实体法对恶意诉讼没有明确的规定,但是在实践中仍然有一些相关的条文可供引用。如《民法通则》第5条、第106条第2款以及第120条都可作为司法领域民事侵权的一般性条款存在,对于规范民事恶意诉讼行为就具有一定的积极意义。虽然新《民事诉讼法》针对恶意诉讼规定了追究刑事责任这一处罚形式,但在现行的《刑法》(《刑法修正案(九)》未颁布之前)中其实难以找到准确的法律条文与之相对接。在《刑法》中有相应的规定,但这些规定并不一定能直接为法院裁判所引用,更多地只是停留在理论界的讨论层面。如严重的民事恶意诉讼可以通过《刑法》第305条关于伪证罪的规定或者帮助伪造证据罪等相近刑法罪名加以规制,但这一条关于伪证罪的规定却不能规制民事诉讼中当事人自身恶意起诉和恶意利用诉讼权利的行为。因此,也有学者提出可以通过对《刑法》第305条作扩张性的司法解释,即采用扩大伪证罪的适用范围的方法进行救济。另外,还有学者建议对恶意诉讼以欺诈罪论处,但其规制范围至多也仅限于已造成侵害结果之诉讼诈骗行为,对规制民事恶意诉讼整体上没有普适性。因此,现行刑法根据罪刑法定原则,对诉讼诈骗行为只能认定为无罪。于是,又有论者提出有必要以刑法修正案形式增设民事伪证罪,用以针对特定的恶意诉讼行为,追究其行为人的刑事责任。而最新的《刑法修正案(九)》第35条更是增设了诉讼欺诈罪,将“以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者侵害他人合法权益的”行为入罪,这一规定给当下频繁发生的恶意诉讼欺诈案件提供了定罪依据,更是平息了有关该行为罪与非罪的纷争和讨论。

因而,这样一种体系化的思考方式,一来使不同法律之间可以形成必要的补充;二来通过逻辑的方法消除不同法律文本之间可能存在的冲突,從而保障法律的确定性和可预见性;三来更有利于为法律的进一步完善留足空间。

(三)形成强制力

“仅仅将道德转化为法律的文本形式,还不足以认定道德在实践意义上被转化成了法律。”[12]要实现这一转换,主要还得依赖于法律的外在强制性和可诉性,法律所具有的这两点属性使得被法律化的道德能在法律的运行中产生实际影响。法律区别于道德最大的一点即在于它的外在强制性,其通过一定的国家暴力机构以及程序设置来实现对社会成员法律强制。道德虽也具有强制性,但其强制方式一般表现为内在约束,主要凭借公民的良知认同,无专门机构、无暴力强制、非程序运作、不直接表现为物质结果即内在强制的标志[6]100-101。依现行《民事诉讼法》,对恶意诉讼行为主体的制裁主要有四种处罚形式——驳回请求、罚款、拘留以及追究刑事责任。在学理上,也同时从应然的角度来看,一般将恶意诉讼行为的规制措施分为以下三层次:一是民事程序法层面的规制措施,主要包括但不限于罚金制度、诉讼费用承担制度以及直接驳回起诉制度、驳回请求、宣告诉讼行为无效等。例如,在《连展科技股份有限公司与东莞厚街新塘华宝电子厂等侵犯专利权、恶意诉讼损害赔偿纠纷上诉案》中,法院在民事程序法层面上予以了规制,判决“驳回上诉,维持原判”(5)。二是民事实体法层面的规制措施,例如恶意诉讼侵权损害赔偿制度等,但我国目前尚未确立该种惩罚机制。三是刑事实体法层面的规制措施,即针对构成犯罪的恶意诉讼行为,依法追究相应的刑事责任。例如在最高人民法院关于反规避执行的九起典型案例之九:李勇明与被执行人丁浙良虚假诉讼案中,判定的罪名即妨害作证罪和帮助毁灭、伪造证据罪(6)。且最新的《刑法修正案(九)》第35条更是增设了诉讼欺诈罪,“以捏造的事实提起民事诉讼,妨害司法秩序或者严重侵害他人合法权益的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”

但我们通常强调的法律权威性并非意味着它源于强权,而更多地源于它具有可诉性,可诉性意味着对与法相关的行为的个别处理是可能的、可被操作的,且操作是有预设的实体标准和程序规则作为依凭的,故而可实现对相类行为和情形的非差别对待,保证处理和决定的一致性和平等性[6]101。道德被法律化的过程其实也正是使某些“最低限度的道德”具有可诉性的过程,只有这样,我们才可以说法律是解决纠纷和争端的终局性手段,且通过正当程序的设置进一步为这一最高权威性作背书和注脚。对于恶意诉讼问题而言,赋予当事人对恶意诉讼行为的起诉权,使得我们对恶意诉讼行为的评价由无形的舆论或良心谴责,转向依据一个具体的启动运作机制和有组织、有程序的方式来进行判断和评价。

四、结语

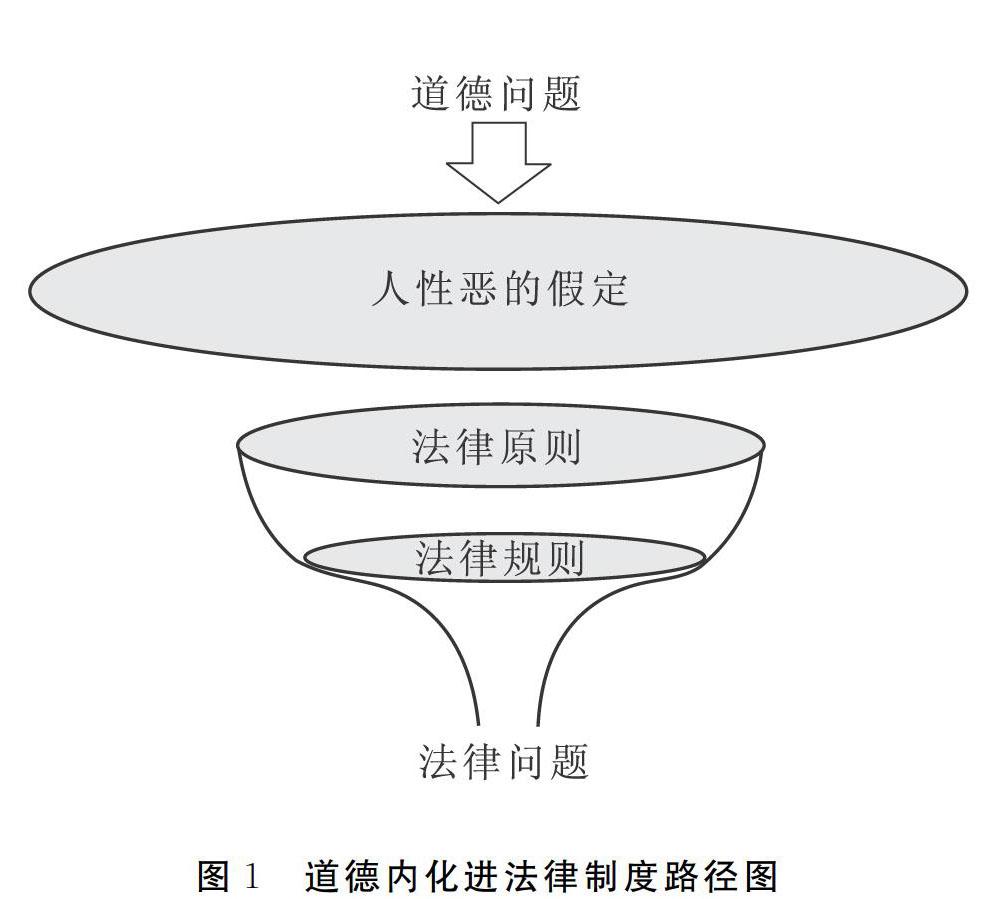

行文自此,我们大抵可勾勒出道德内化进法律制度的具体操作路径,这一路径可形容为“漏斗型”,它分为三部分:首先,在“漏斗”之上的是一层过滤网——人性恶的假定;其次,“漏斗”自身的上半部为法律原则;再次,“漏斗”自身的下半部为法律规则,这一部分又由“拆分”与“整合”、“体系化思考”两部分组成。最后,“漏斗”的外壁即法律的强制力,它使得法律成为一个封闭的自洽体,而与道德隔离开来。用具体图形表示,如图1:

当然,单纯用这一“漏斗”图形肯定无法准确表达笔者的意思,但我们或多或少可感觉到,当一项“最低限度的道德”以立法的形式被法律化后,它是如何在法律文本中被技术化处理的。当然,这一努力只是从平面化的角度来对此问题予以阐释,我们亦可从立法、执法以及司法这一法律实现的角度来论证,例如立法将“最低限度的道德”法律化后,执法和司法的运作是如何处理中国语境下“情”和“理”两难的问题,对这问题的回答其实某种程度上也是道德在法律实际操作层面上的法律化。但不管我们以何种分析角度来阐释这一问题,我们可以肯定的是,道德法律化的过程其实就是将道德的某些属性予以剥除,而让其具有法律的一些属性的过程。将道德法律化是构建法律自治体的需要,对道德法律化具体实现路径的分析更是有利于我们法学思维的培养。

注释:

(1)持这类观点的都认为恶意诉讼是市场经济下公民道德滑坡的体现,所以在具体规制手段上重视社会主义精神文明建设、司法征信系统等道德教化。参见冯一文.论诉讼失信对司法公信的危害及其治理——以构建全国司法征信系统为落脚点[J].宁波大学学报(人文科学版)2015,(5):118.张胜先、伍浩鹏.“恶意诉讼”的社会危害性及对策[J].河北法学2002,(5):32.李义发、陈丽平.恶意诉讼认定、成因及防范[J].安庆师范学院学报(社会科学版)2008,(1):42.章晓洪.论恶意诉讼[J].河北法学2005,(5):98.

(2)见《四川省工艺品进出口公司诉湖州迪欧勒机械链轮有限公司恶意诉讼损害纠纷案》民事判决书,(2008)湖吴民二初字第132号。

(3)见(2015)浙知终字第23号。

(4)在1990-2006年间《最高人民法院公报》刊登的520个案例中,适用法律原则进行裁判的有47个,接近公报案例的10%。这些案例中民商案件有41个,占到原则案例的87%。深入个案化研究,可以发现我国司法裁判中原则具有种种不确定性。其中主要表现在适用原则最终结果不确定、方式不确定和新类型、疑难案件是原则作用的主要场所。参见李克诚、刘思萱.论法律原则在我国司法裁判中的适用——以《最高人民法院公报》案例为范本的研究》[J].法律适用2008(3):2-3.

(5)见(2006)粤高法民三终字第309号。

(6)见《最高人民法院公报》2011年第9期。

参考文献:

[1]王世明.论语·为政[M].兰州:甘肃文化出版社,2005.

[2]孙莉.德治及其传统之于中国法治进境[J].中国法学,2009,(1):71.

[3]里赞.“人性恶”与法治——一个形而上学的视角[J].现代法学,2001,(3):35.

[4][英]洛克.政治论(下)[M].翟菊农,等,译.北京:商务印书馆,1982:83-84.

[5][法]孟德斯鸠.论法的精神[M].张雁深,译.北京:商务印书馆,1963:154.

[6]孙莉.德治与法治正当性分析——兼及中国与东亚法文化传统之检省[J].中国社会科学,2002,(6):102.

[7][美]德沃金.认真对待权力[M].信春鹰,吴玉章,译.北京:中国大百科出版社,1998:21.

[8]胡玉鸿.论私法原则在行政法上的适用[J].法学,2005,(12):19.

[9]王利民.法律解释学[M].北京:中国人民大学出版社,2011:195.

[10]张卫平.民事程序法研究(第九辑)[M].厦门:厦门大学出版社,2013:248.

[11]吳英旗,崔柏,张燕.民事诉讼法律责任初探[M].北京:中国政法大学出版社,2013:165.

[12] 郭忠.道德法律化的途径、方式和表现形式[J].道德与文明,2010,(3):123.

Abstract:The latest “Criminal Law Amendment (9)” on 35 additional litigation fraud,then forward, against malicious litigation, in 2013, the newly revised “Civil Law” in Article 13 included in the principle of good faith in article 112 of the rules for malicious prosecution. To some extent, this is a response to the academic discussion concerning malicious prosecution means, academic regulation of malicious litigation generally from the macro, meso and micro perspective to analyze: Strengthen moral education from the macro; the principle of good faith incorporated into the Civil Procedure Law from the macro; formulate relevant rules of law from the microscopic. In the time order, these three dimensions from a plane angle well demonstrated specific operation that the moral internalization into the legal system, this process is like “funnel” which filters the moral: the moral education implies the of goodness in human nature, and this hypothesis is the important of legal research thinking logic starting point; the principle of good faith is the direct embodiment of moral legalization; the rule of law through the moral issues typed, “split” and logical processing to indirectly achieve moral legalization,which also makes legal force generated. “Funnel” filtered results, namely the conversion of moral requirements already formalized and technology of the rule of law.

Key words: moral legalization; malicious prosecution; moral education; the principle of good faith; the rule of law

编辑:黄航