大空间建筑火灾扑救战法研究

张 国

(天津市消防总队,天津 300090)

大空间建筑火灾扑救战法研究

张国

(天津市消防总队,天津300090)

由于大空间建筑具有抗震性能好、材料强度高、支撑性能强、组装便捷等优点,近几年在我国各地数量不断增多,跨度及体量也越来越大。随之而来的是大空间建筑火灾也逐渐呈多发趋势,并已成为消防部门必须面对和解决的一道难题。因此,围绕大空间建筑火灾的特点、扑救的难点,从合理进行救援疏散、科学防排烟、提高内攻控制火势效率等方面分析探讨了扑救大空间建筑火灾的对策以及战术战法。

大空间建筑;火灾特点;灭火战法

一、研究背景

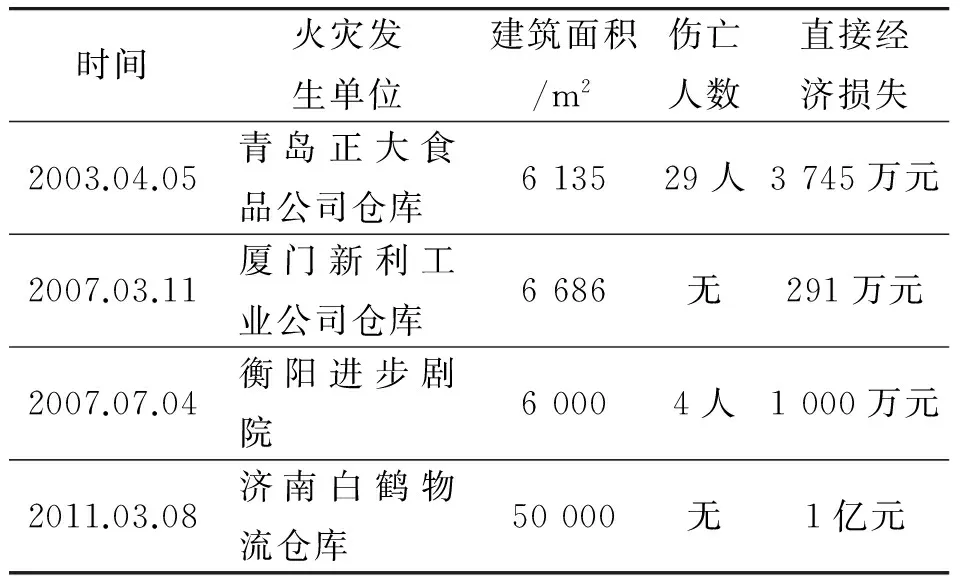

随着我国社会经济的发展,各种大空间建筑越来越多,应用范围越来越广泛,如剧场、会堂、体育馆、展览馆、候车(机、船)厅、大型车间、大型仓库等。根据《网架结构设计与施工规程》中的规定,跨度在60 m以上的结构称为大空间建筑。此类建筑主要采用钢材料,其结构形式主要包括网架结构、网壳结构、悬索结构、膜结构、薄壳结构等五大空间结构及各类组合空间结构。大空间建筑对人们的生产生活带来了便利,但也给火灾发生后的人员疏散与火灾扑救提出了一个难题,由于大空间筑可能存在人员密集、物品繁杂、电气线路繁多等诸多因素,火灾发生后,如战术措施不当,将可能导致重大的财产损失和人员伤亡(见表1)。

国内学者曾对大空间建筑火灾灭火救援做了一些研究。2007年陈颖对大空间建筑烟气控制的数值模拟进行了研究,研究了不同排烟模式下烟气控制的效果;2007年9月,张高潮提出了火灾救援的不利因素、技战术措施和灭火战斗的保障要点;2008年8月,祁祖兴就大空间建筑固定消防设施出现故障、没有联动,而导致不能正常发挥作用的情况下,提出了消防队员如何利用固定消防设施进行火情侦察、疏散人员、灭火排烟等需要解决的技术和战术问题;2008年高虎在分析大空间建筑结构和性能特点的基础上,指出大空间建筑防排烟工程设计特别之处。这些研究对大空间建筑的灭火救援提供了技术支持。国外也对大空间建筑火灾做了大量的研究,在科学研究和实际工作的基础上总结了大量关于大空间排烟系统设计的规律和经验。美国、英国等国家率先提出了“性能化防火设计”方法,运用消防安全工程学及火灾动力学的原理与方法,根据大空间建筑结构、用途和内部可燃物等方面的具体情况,通过计算机火灾模拟对建筑的火灾危险性进行定量的综合预测和评估,据此得出最优的大空间建筑防火设计方案,为大空间建筑物提供合理的消防对策。

表1 近年来国内大空间建筑典型火灾案例

大空间建筑主体多为轻型钢结构框架,该类结构组装、拆卸周期较短,同比同类结构造价相对便宜,但是钢架结构的大空间建筑通常情况下受高温、冷热骤变、荷载过大等因素的影响极易发生倒塌。同时,该类建筑由于内部空间较大、结构复杂、路线曲折,一旦发生火灾,人员极难在短时间内疏散。因此,加强安全疏散、防排烟、火灾扑救方法等方面的研究,是确保大空间建筑发生火灾事故时,成功进行人员疏散和扑救的一个重要课题。

二、大空间建筑的火灾特点

(一)极易发生坍塌

大空间建筑整体或局部坍塌是大空间建筑火灾的一个主要特点,也是对救援人员安全造成威胁的最大因素和火灾扑救困难的重要原因。如2006年5月8日乌鲁木齐市建筑机械厂库房火灾中,屋顶整体突然坍塌,导致一名士官被埋压;2005年8月2日发生的马鞍山市蒙牛乳业有限公司火灾中,冷库发生倒塌导致3名战士牺牲。在实战中,因建筑坍塌造成救援人员伤亡的案例占有一定比例,因此,分析研究建筑坍塌的规律,及时发现建筑坍塌前的征兆并正确处置,就能减少或者避免坍塌对救援人员的伤害。通过对建筑火灾倒塌概率、倒塌时间、倒塌形状的案例分析发现,此类建筑发生倒塌通常与其本身选用的建筑材料、燃烧积聚温度和持续燃烧时间密切相关。早期建造的大空间建筑多采用以轻钢柱子、梁或钢筋混凝土柱子作为主要承重主体的建筑材料,如若未经防火保护处理,在相对封闭的空间内发生猛烈燃烧,且积聚较高的温度时,15 min以上就有发生垮塌的危险,倒塌的形状多为屋顶整体或局部压垮。近年来建造的大空间建筑选用的材料多采用纯钢结构或混合结构为主,此类材料在火场温度200 ℃以内时,强度基本不变,超过300 ℃时,则开始显著下降,达到500 ℃以上时,强度下降一半,当达到600 ℃以上时,强度基本为0,易形成“斜面形”的倒塌。而此时钢筋混凝土构件承载能力受到影响,但不会倒塌,当温度达到700~900 ℃,经过60~90 min,会发生突然断裂、垮塌现象。以城市综合体为主的“大体量”建筑,因其采用新型建筑混合材料,抗高温能力强,一般不会发生垮塌,但由于其内部分割材料多、可燃物多以及灭火用水荷载大等原因,仍有局部或大面积垮塌的危险。

(二)高温烟气浓度大

由于大空间建筑开口部位相对较少,加之可燃物质较多,因此,一旦发生火灾,该类建筑内部会迅速产生大量高温烟气,随着燃烧的发展,导致高温烟气体积不断发生膨胀并不断积聚,如果不及时实施排烟措施,很难在无外力作用下及时清除。

(三)被困人员不易疏散

发生火灾后,由于浓烟的影响,建筑内部能见度差。同时,一旦内部供电系统遭到破坏,且伴随着高温烟气弥漫,能见度继续下降。经过专业机构测试,火灾发展阶段大空间建筑内部的能见度仅为1~3 m,此时使用照明设备通常情况下对面也很难见到人影。此外,由于燃烧产生的CO等高温有毒气体进一步加大了人员疏散救援的难度,还在一定程度上加大了救援人员及被困人员的心理压力。

(四)火势蔓延快

由于该类大空间建筑内部空间体量相对较大,内部氧气充足,且由于该类建筑内部通常储存有大量易燃物品,因此,大空间建筑一旦发生火灾,在热对流现象的影响下燃烧迅猛,蔓延快,高温烟气四处弥漫扩散,极易造成人员伤亡和重大财产损失。

(五)内攻难度大

大空间建筑内部发生火灾后,由于能见度逐渐下降,火势一旦达到发展阶段,内部充满烟气,灭火力量到场后难以准确寻找火点,难以判断被困人员的准确位置,且由于大空间建筑内部火灾荷载相对较大,钢架结构良好的导热性能同时加大了灭火的难度,且极易形成新的火点。当钢构件温度超过临界点时,外部射水在高温作用下短时间内会气化升腾,不但极易给内攻人员造成伤害或窒息,还会进一步导致燃烧的大空间建筑内部能见度下降,导致内攻的安全性下降,增大了灭火的难度。

三、大空间建筑火灾的灭火救援难点

(一)人员疏散救援难

大空间建筑火灾中被困人员的疏散救援比较困难,主要是因为大空间建筑一旦发生火灾,随着火势进入全面发展阶段,高温烟气弥漫,能见度低,必然给疏散救援工作带来极大的影响。其次,按照相关规范规定,安全疏散距离不应超过30 m的条件下才能保证被困人员能够及时从火场撤离,而大空间建筑其内部纵深至安全出口的直线距离普遍超过30 m,且内部结构复杂,杂乱摆放的物品会给人员疏散带来极大的影响,一旦发生火灾,在能见度较低情况下,被困人员无序疏散,难以判断正确的疏散通道,从而产生盲目跟从的从众行为,不但极大地浪费了有效的安全疏散时间,甚至会发生拥挤踩踏事故。

(二)防排烟困难

大空间建筑火灾扑救中防排烟困难,在大空间建筑内很难有效地采取防烟隔烟措施。由于火灾中烟气量很大,当空间顶棚较高时,许多烟气可能升不到顶棚便开始缓慢沉降;空间不高、面积很大的建筑会出现烟气弥散现象。当烟气沿水平方向蔓延到几十米以外的区域时也会发生局部沉降现象,这说明大空间建筑烟气层分布不均匀。另外,由于建筑内部热风压的影响,尤其是南方地区,大空间上部常会形成一定厚度的热空气层,即所谓的热障效应,也会阻止火灾烟气上升到大空间的顶棚,甚至可能导致自然排烟的失效。

因此,大空间建筑早期火灾烟气运动的弥散、沉降现象和热障效应特点,导致烟气层高度很不均衡,烟气控制较为复杂。此外,由于大空间建筑空间大、净空高,火灾时产生的热烟气在上升过程中热量散失,温度下降,热烟气在上升到一定高度时,将不再继续上升,而是向水平方向和下方扩散,造成烟气大面积扩散。给排烟系统设置带来困难,即使设置了排烟系统,排烟效果也不理想。所以大空间建筑一旦发生火灾,防排烟异常困难。

此外,破拆排烟也比较危险,特别是由彩钢板等金属材料搭建而成的大空间建筑,登顶破拆时极易造成灭火人员滑倒摔伤,此外,金属材料具有良好的导热性,受高温火势直接影响,稍有不慎极可能对作业消防官兵造成烫伤,破拆时稍有不慎,在高温和外力的共同作用下玻璃窗发生迸裂,处理不当也同样会对消防队员造成伤害。

(三)内攻控制火势难

大空间建筑的火灾扑救,合理控制火势是关键。由于建筑内部体量大,氧气充足,且内部存放的可燃物多,一旦发生火灾,火势蔓延迅速,易形成大面积或多点燃烧,随着大空间建筑内部温差逐渐加大,导致热对流现象不断加剧,燃烧产物无序飞散形成飞火,极易引起新火点,导致火势蔓延扩大。但是,由于燃烧产生的高温烟气四处蔓延,难以准确判断出控制位置,一旦初期控制火势失利,没有切断热对流的途径,火势就会急剧扩大,给后续内攻灭火造成极大困难。同时,没有受到控制的高温烟气还会对疏散人员及救援人员的安全产生威胁。

四、大空间建筑火灾扑救对策

(一)合理进行救援疏散

当大空间建筑发生火灾后,火场内人员受到火势、浓烟、毒害等威胁时,在施救者能够进入的情况下,必须立即组织精干人员组成救人小组,强行进入内部,组织营救工作,同时要积极控制火势的蔓延和对人员的威胁。疏散人员的方法:(1)根据建筑平面图,结合现场情况选择最佳的安全救援疏散路线,并在路线上合理设置疏散指示标志,保证被疏散人员不偏离正确的逃生路线,提高疏散效率。(2)负责疏散的人员应明确组织分工,并注意相互之间的通信联络,保障最大效率的疏散。同时,应通过广播、扩音器等稳定被困人员情绪,指导正确路线,维持疏散秩序,防止拥挤踩踏。在出口处设立警戒线,防止已经疏散出去的人员或寻找亲人的人员进入火场增加疏散难度。(3)在疏散过程中注意防排烟,保障疏散线路畅通。在选择救援疏散路线时,要考虑避开排烟通道。(4)在救援疏散路线上,设置水枪掩护。一方面可以起到排烟降温的作用;另一方面可以稳定被疏散人员的情绪,增加安全感。

(二)科学防排烟

防排烟可为逃生提供安全通道,并利于初期灭火。对于大空间建筑火灾的排烟,固定防排烟设施是首选。固定防排烟设施一般能满足初期火灾阶段的风量,在疏散救人灭火过程中,要随时关闭封闭楼梯间的门和防烟楼梯间的门,否则防排烟系统难以发挥作用,反过来会影响人员安全疏散。因此指挥员到达火场后,应迅速派员佩戴空气呼吸器逐层检查楼梯间的防火门是否关闭,特别要注意着火层和上部各层楼梯间上的防火门是否处于关闭状态,对敞开的防火门应及时关闭,以保证防排烟系统发挥应有的作用。对具备自然排烟条件的大空间建筑,应将上风方向的下窗开启,将下风方向的上窗开启,利用风力加速横向排烟。利用对流原理和抽拔作用排烟还应当在着火层和着火层上层开启外窗或砸碎玻璃,以有效地排烟。

当大空间建筑的层高不是很高且是单层建筑时,破拆屋顶某个位置也是排烟的一种方法。破拆时尽量在着火点的正上方开口,使燃烧范围集中,起到抑制蔓延的作用。大空间建筑一般情况下建筑高度偏高,建筑开口部位相对较少或普遍位于较高处,因此在进行火场破拆时应在落实各项安全措施的前提下,架设拉梯于窗口一侧进行破拆排烟,防止玻璃碎片扎伤,条件允许情况下,还可组织相应力量开启起火建筑顶部天窗或实施顶部破拆,改变烟气流向。此外,为防止破拆时大量新鲜空气的不断进入,造成火势的扩大蔓延,破拆应尽量选择在下风处侧墙部位进行,以提高建筑内部能见度,并及时散热以防止局部骤热引起建筑结构倒塌[1]。有条件时,可采用喷雾水流防排烟。在实际操作时,一定要充分利用好自然气候条件,统一行动。由大量实战经验可知,大空间建筑火灾扑救中使用移动排烟设备排烟效果不是很理想,应谨慎使用移动排烟设备。

(三)提高内攻控制火势效率

1.贯彻打早、打快思路进行内攻控制火势

客观地讲,大空间建筑火灾初期的蔓延速度是比较慢的,在初起阶段有效控制火势是掌握主动权的关键,控制越早,效率越高。因此要充分利用打早、打快的灭火战术,充分发挥固定防火设施的作用,尽早切断高温烟气流的对流途径,力争把火势控制消灭在初起阶段。

2.合理使用水流

由于通常情况下大空间建筑内部堆放物品较多,火灾荷载较大,一旦发生火灾,会产生大量的烟和热,控制住高温烟气的蔓延,就成为有效控制火势、消灭火势的关键。因此,灭火力量到场后应迅速从上风方向距离起火部位最近的入口通道进入建筑内部设置水枪阵地,利用喷雾水流的降温和驱烟消烟效果好的优点,在高温烟气向内部蔓延的通道上,有效控制蔓延,防止火势扩大。当火势借助风力快速向下风方向蔓延时,可以设置第二道防线对火势进行堵截[2]。当内部通道载面积比较大时,可同时设置几支喷雾水枪进行堵截控制。在供水充足的情况下,可利用移动水炮出喷雾水堵截高温烟气。在控火、灭火过程中,还应该部署专门力量不间断对大空间钢架结构进行冷却,冷却时射水要均匀、全面,防止局部受热不均引起建筑垮塌。

3.确保火场供水

由于大空间建筑一般分布于城郊结合部或远郊,市政消防水源相对偏少,火势扩大后又需要大量的灭火用水,科学分配灭火用水,确保持续不间断供水就显得尤为重要。因此,在准确摸清可利用的水源条件下,应及时抓住火场的主要方面,明确优先将水使用在控制火灾蔓延的方面。首批力量到场后,距离火场最近的车辆首先出水,迅速在火势蔓延方向、下风方向投入重兵进行内攻冷却、堵截,同时安排其他车辆就近取水,确保初期有效供水。在严重缺水的地区,应有序安排车辆停靠距离,形成至少1条串联供水的线路,并为后续力量预留好进攻路线[3]。在有条件利用天然水源的现场,应确保大功率水罐车优先停靠,最大限度发挥大功率水罐车的供水特点,确保供水不间断,才能保障有效内攻控火灭火[4]。

[1] 徐磊.加拿大轻钢结构住宅体系[J].上海建材,2001,20(6):38-40.

[2] 张元祥,宁宇.论空间定位技术在消防救援行动中的应用[J].消防科学与技术,2009,28(1):62-66.

[3] 公安部消防局.中国消防手册:第十卷 火灾扑救[M].上海:上海科学技术出版社,2010.

[4] 公安消防部队作战训练安全行动要则[Z].

(责任编辑陈华)

A Study on Firefighting Strategies in Fire Accidents of Large-span Buildings

ZHANG Guo

(TianjinFireCrops,Tianjin300090,China)

Large-span buildings have a good seismic performance, a high strength of materials and good supporting performance, the number of large-span buildings in China is increasing in recent years, resulting in a large number of buildings with larger spans in the industrial parks. If these building were caught on fire, the firemen would encounter big trouble. Therefore, this article analyzes the characteristics of large-span building fires, and offers some suggestions about the fire fighting and rescuing in these buildings.

large-span buildings; fire characteristics; firefighting strategy

2016-01-15

张国(1963—),男,天津蓟县人,高级工程师。

D631.6

A

1008-2077(2016)06-0027-04