工商化村庄转型实态研究:以义乌胡宅为例

梁敬明

(浙江大学 人文学院, 浙江 杭州 311121)

工商化村庄转型实态研究:以义乌胡宅为例

梁敬明

(浙江大学 人文学院, 浙江 杭州 311121)

在中国东部发达地区,“工商化”村庄占有相当的比重。自20世纪80年代以来,与义乌市的快速城市化一致,处于义乌北部苏溪镇镇区的胡宅村,完成了城镇化的初步转型,从改革之前的农业村庄发展成为工商化城镇。在村—镇之间,苏溪城镇化过程,也是胡宅被城镇化吸纳的过程。村庄本身和村庄里的人,经历了并将继续经历机遇与挑战的双重境地:一方面,苏溪的快速城镇化,有着持续膨胀的内在冲动和力量;另一方面,从村庄向社区转变,从胡宅人向“新胡宅人”转变,这是持续的、艰难的过程。

城镇化;村庄;工商化;义乌;胡宅

在中国东部发达地区,“工商化”村庄占有相当的比重。一般来说,这些村庄的发展方式是就地转型“城镇化”。地处浙江省义乌市北部的胡宅村,为苏溪镇的镇区村,是镇政府驻地。胡宅的历史,从宋开庆元年(1259)胡氏迁居算起,距今已有750多年。自20世纪80年代以来,与义乌的快速城市化一致,处于苏溪镇区的胡宅村,完成了城镇化的初步转型,从改革之前的农业村庄发展成为工商化城镇。

一、村庄的背景

据目前所见苏溪胡氏存世最早的清光绪《酥溪胡氏宗谱》,结合《库川胡氏宗谱》及其他地方文献,可以获知苏溪胡氏族源信息,回溯胡氏迁居苏溪以及聚落发育的过程。*苏溪原为酥溪,因“其水甘而腴,有类于酥”。参见吴世春主编《义乌市志》,浙江人民出版社,1987年。

苏溪胡氏源出永康,属库川胡氏一脉。库川胡氏因胡则而为世人注目。

胡则(963-1039),北宋婺州永康(今属浙江)人,字子正。端拱进士。历许田县尉、宪州录事参军、提举两浙榷茶、江淮制置发运使等。真宗时,因与丁谓善,擢三司度支副使。旋坐党丁谓,出为京西、广西转运使,复为发运使。乾兴元年(1022),又降知信州,徙福州、杭州。两召入朝,先后权吏部流内铨、权三司使。权三司使时曾通京东西、陕西盐法,人便之。后以兵部侍郎致仕。[1](P.2091)

这是《中国历史大辞典》胡则条的介绍,但事远不止于此。胡则去世后,因其为官时之政绩惠及地方,备受世人崇敬,由人而神。在他的安葬地西湖老龙井和永康故里等许多地方,都建立了纪念他的祠庙,香火兴旺,千年不绝,演绎出“胡公大帝信仰”。由浙中向外延伸,乃至赣东、闽北、台湾等地,逐步形成胡公信仰圈。*相关研究参见陆克昌《浙中之“神”——关于永康方岩胡公的生平和传说》,《杭州师范学院学报》1984年第4期;陆敏珍《从宋人胡则的神化看民间地方神祇的确立》,《浙江社会科学》2003年第6期;鲍志成《北宋清官胡则及“胡公大帝信仰”》,《东方博览》2005年第4期;陆敏珍《区域性神祇信仰的传承及其对地方的影响——以浙江“胡公大帝”信仰为例》,《北京理工大学学报》(社会科学版)2005年第6期;朱海滨《僧侣、士人与胡则信仰》,《复旦学报》(社会科学版)2007年第6期;朱海滨《民间信仰的地域性——以浙江胡则神为例》,《社会科学研究》2009年第4期;胡晓慧《大若岩胡公信仰嬗变历程与当前的信仰活动》,《温州大学学报》(社会科学版)2010年第2期;陆敏珍《胡则传:历史、传说与叙述者》,浙江大学出版社,2015年。

苏溪胡氏始迁祖胡垣(1218-1307),字良翰,为胡则八世孙。胡氏迁居苏溪,宗谱有记,故事性很强。宋开庆元年(1259),胡垣带儿子去杭州龙井祭祀先祖,途径苏溪,停步歇气,偶饮溪水,滋味甘甜;举目所见,土地平整肥沃。深觉此地可以繁衍生息,又便于往来钱塘,于是胡垣决定离乡别迁,居苏溪之南。当时定居地为上市,元至正年间建祠立祖,为上祠堂,名为上宅。胡垣生有三子,长幼两房务农为主,次房务农兼儒。次房愿让上祠堂为长幼祭祀场所,自己另建下祠堂,称中宅。上宅、中宅均为胡氏居住之地,统称为胡宅。[29](P.4)

苏溪之南,当时称为上市。胡氏迁居,并没有现成的土地可供耕种,为维持家族生息,首途即是开发土地。定居苏溪之后几十年,聚落逐步扩大。至元代,苏溪范围有了一定的发展,义北的交通孔道地位也凸显出来。元至元四年(1267),建造苏溪桥,便于通行。经过四五代的发展,到元末明初,胡氏家族显然有了一定规模,胡氏家族的核心人物,第四世的胡守正,第五世的胡伯器、胡可让,事儒业,为文事。至正十年(1350),始修苏溪胡氏家谱。至正十七年(1357),胡伯器在苏溪之滨建造水竹洞天亭,常有达官贵人、文人墨客来游。《义乌县志》第卅三篇“杂录”诗词选辑收有多首以水竹洞天为名的诗词。[3]明洪武十年(1377)6月,邀宋濂来访并作《水竹洞天亭记》。8月间,苏伯衡也作《名亭一辨》。

洪武十三年(1380),可让、伯器和邑人高信因朝廷求贤诏,三人俱试中,均授户部郎中。可让外部,特授河南左布政使,伯器升本部侍郎。其时,可让侄子胡禧也入朝事太祖,建文帝即位后黜为民。永乐元年(1403),胡禧被召,知河南卫辉府太守;永乐九年(1411),以年老致仕归田。此后,自七世至十四世的200多年间,未见显著者。到清顺治十二年(1655),十五世之翰进士廷试第十一名,任嘉兴府嘉善县儒学教谕。康熙十七年(1678),十七世其灿中举人,任绍兴府山阴县儒学教谕。

南宋宝佑年间,蒋氏入住苏溪北岸,是为蒋宅之始。[4](P.37)嘉庆《义乌县志》称:“七都苏溪有胡蒋二姓。”其时,有苏溪市,为当时义乌29个集市之一。可以想见,在胡氏繁衍的同时,其他姓氏也逐步迁移定居,聚落规模不断扩大,人口不断积聚,苏溪的地位逐渐凸显。

在相对封闭的条件下,苏溪村庄的人口规模、经济结构、社会结构,村民的生产方式、生活方式、精神世界,都保持较为稳定的状态。自胡氏迁居之始,历数百年繁衍生息,至于晚清民国,成为义北的中心。

二、义北的崛起

义乌市域状如手掌,县城稠城镇刚好处在掌心位置,北部以苏溪镇为中心,南部以佛堂镇为中心。以三镇镇区为节点,自东北而西南,义乌市境差不多四等分。

历史上,在义乌东西南北四乡中,南部的经济一直比北部发达,南乡胜于北乡。尤其是佛堂镇,有很长的一段开发历史。佛堂位于县城南17公里处,濒临东阳江。明清以后,更是成为义乌经济、交通中心,有“小兰溪”之称*兰溪历史悠久,地理位置优越,交通便捷发达,自古有“三江之汇”、“六水之腰”、“七省通衢”之称。,被誉为千年古镇、清风商埠、佛教圣地。佛堂因传统水路交通而兴盛,也因近代新式交通的发展而衰微。1931年,杭江铁路通车,时义乌县境自北而南设有大陈、苏溪、义乌、义亭四站。而后,县城稠城贸易兴旺,取佛堂而代之。

随着以佛堂为中心的南乡的逐渐衰微,以苏溪为中心,包括大陈在内的义北地区,即北乡开始发展起来了。毫无疑问,交通之于区域经济社会发展有着重要的甚至决定性的意义。大之如丝绸之路、海上丝绸之路等国际性商道的开辟,中之如省际京杭大运河、杭徽古道、浙闽古道等的修筑开通,小之如县际浙东运河、括苍古道等的开拓运行,均对特定时期经济社会发展产生决定性的影响作用。苏溪发展的重要契机,就是杭(州)江(山)铁路的建设与通车。杭江铁路于1929年3月开始筹备,翌年3月开工建设。1931年4月,铁路路基筑到苏溪。在苏溪铁路桥建造过程中,块石就近从讲岩山开采,沿溪塍铺设简便铁路,用平车将石块搬运至桥梁施工工地。同年12月,铁路钉道工程进抵苏溪,铺轻轨,当月铁路通车。随着浙赣铁路全线贯通,苏溪商业和运输业迅速发展起来,一跃而为义北重镇。而后,人口迅速集聚。20世纪30年代,胡宅客姓逐渐增多,约占全村总户数的20%—30%。当时有名望的姓氏如方、戚、刘、黄、谭、江等经商富户,在每年元宵节闹龙灯时,就有本姓龙灯和客姓龙灯的比赛。时客姓的田地较少,以经商为生;本姓土地较多,以农为主。而后十多年,战争频仍,止于1949年5月解放。5月8日,人民解放军到达稠城,随之义乌全境解放。次日,解放军一个连来苏溪,随后成立苏溪区人民政府。

苏溪老的镇区以东西流向的苏溪(大陈江)为界,由江南的胡宅和江北的蒋宅两村组成。数百年来,胡宅、蒋宅两村隔苏溪(大陈江)相望,并由溪桥作纽带连成一片,融为一体。村民守望相助,共同促进苏溪的发展。胡姓尚文,代出文人墨客,如胡守正、胡伯器、胡可让、胡之翰等。蒋姓崇武,旧时蒋宅有练武拳坛,在中国现代史上更出了一位武将蒋仲苓。*蒋仲苓,1922年9月出生于义乌苏溪蒋宅村。曾就读于蒋宅小学、义乌中学,后由其父蒋维仓带往震旦大学附属中学就读。1938年后进入国民党中央陆军,长期在国民党军界任职,后随蒋介石退台。1997年被选为国民党中常委,2000年被选为国民党副主席。2000年3月28日至4月1日,携家眷首次从台湾回义乌探亲,是继吴伯雄之后,国民党第二位副主席返大陆探亲访友。

在传统农耕时代,胡宅、蒋宅两村均以农业为主业,虽人多地少,人地矛盾尖锐,但辅以他业,大部分村民的生存状况尚属可以。在自然经济条件下,民众生活、生产实现区域内的自给自足,日常所需均能满足。由于处在镇区,村民有可能从事多种行业。值得注意的是,胡、蒋主姓村民多从事农业生产,而杂姓村民却多从事他业。这主要有两部分的原因:一者在开发史上,主姓村民开垦、占有土地,可赖土地生存,后来迁居的杂姓村民无可开发土地;二者杂姓村民大多为后来迁居而入,能在镇区生存,大多有一技之长,故而不需务农。这也是镇区村的特点。

镇区街、市,即是满足生活、生产所需物资的主要场所。街者,两边有房屋的、比较宽阔的道路,通常指开设商店的地方。市者,做买卖的地方。作为商业流通的空间形态,“街”和“市”均为商品交易的场所,但两者是有区别的。街是固定的、常态的物理空间,精心修建的道路两旁,是大大小小的商铺,一年四季,天天开门做生意,不间断地满足民众的一般需求。市则不同,聚散有时,集中交易,过时不候,下次再来。

据县志载,旧时义乌全县有街16处,苏溪街为其中之一。胡宅为七都,蒋宅为十都,故“苏溪街”处七都、十都。明万历年间,义乌全县有16个集市。清嘉庆年间,全县有29个集市。至于民国,大多循旧例。历朝历代数百年间,“苏溪市”均在其中,所记则称“苏溪市”在七都。可见“苏溪街”与“苏溪市”是有区别的。

苏溪老街,自北而南,总长1500多米,其中胡宅段约900多米,宽3-5米,原为鹅卵石铺就,1981年拓修为水泥路面。苏溪桥长约40米,宽3.9米,从木桥到石桥,1964年重修为块石水泥平桥,桥连老街,贯通两村。沿街开设数十家南北杂货、本地特产,糕饼饮食、铁器木器等店铺。[2](PP.37-38)“苏溪市”设于胡宅村内,每逢农历二、五、八为市日。商贩和顾客以本县本乡百姓为主,也有来自邻近的东阳、诸暨、浦江各县。交易商品有南北货、土特产、小五金、农具家什等等。大宗商品以竹木制品、豆腐皮等为著。

进入近代,工商化显露端倪。其后,胡宅、蒋宅两村的走向发生变化。自20世纪80年代以来,随着苏溪镇区的扩张,重心南移,蒋宅渐成边缘,不再是新镇区的核心。而胡宅的工商化历程,成就了“义北第一村”。

三、村庄资源

中心地带的村庄,一般都成长为市镇。至晚清民国时期,这些市镇手工业和商业进一步发展,实际上开启了不可逆转的工商化进程。作为镇区村,胡宅具备特殊的村庄资源,随着义北的崛起,在传统经济向现代经济转型的背景下显现出自身的活力。村庄资源是村民生活和村庄发展的基础。村庄资源首先体现为显性的、有形的自然资源,以土地、水利为主,包括矿产等,地理环境、区位特征也是村庄自然资源的主要组成部分。村庄资源还包括村庄的人力资源、历史资源、文化资源、制度资源和组织资源等。

村庄资源之一:土地

胡宅的土地资源,就数量上讲可以说是十分有限。村区可耕地(包括水田旱地)最高值在1086.8亩。据2000年统计,全村在册户数847户,人口2472人。无论户均土地(耕地)面积,还是人均土地(耕地)面积都非常低。在传统农耕时期,村庄人口规模虽然会小一些,但同样的,开发的耕地面积也较少,人均耕地面积仍然较低。不过,通过精耕细作,提高复种指数,加之劳动力素质较高,农田水利灌溉调剂良好,旱涝保收能力较强,胡宅农地的单位面积产出和总产量达到较高水平,一直居于苏溪甚至全县的前列,在承担国家负担之外,能够满足农村低水平的粮食需求——当然,人均粮食生产和占有仍处于低水平状态,不同时期还需要通过商品性的粮食交易满足部分粮食短缺。村民于农业之外,尚可通过手工业和集市贸易获得其他收入来源,弥补农业低收入的短缺。因此,胡宅村民的生活水平一直处于苏溪相对较高的水平上,甚至同在镇区,胡宅比苏溪溪北的蒋宅生活水平也略高些。

改革开放以来,在非农化和城镇化的背景下,农村土地的属性发生了重大的变化。尤其在土地使用制度改革的过程中,土地所有制和使用制也发生了变化,土地的资源属性以外的另一种属性,即土地的资产属性得到充分体现。原来的城郊结合部的土地,包括镇区村和镇区边沿村庄的土地,在城市化(城镇化)过程中不断被征用为国有土地,或用于基础设施等建设,或用于商品性的房地产开发项目。在城市和部分农村地区,土地的两种公有制属性——全民所有制和集体所有制——发生了令人感叹的变化,国有与集体的转换背后是巨大的利益,以及利益背后的博弈:在城市,机关、事业、企业单位的国有土地可以转变成为“集体”;而在农村,集体土地征用后转变为“国有”。

土地改革之前,胡宅土地是以地主占有大部分土地为特征的土地私有制。土地改革完成后,土地变为以农民占有土地(包括房屋等物权)为特征的土地私有制。*土地改革后,农民获得了土地房屋所有权证。参见梁敬明《走近郑宅:乡村社会变迁与农民生存状态(1949-1999)》,中国社会科学出版社,2005年,第74页。在这两种土地所有制背景下,土地所有权人可以自由地支配、使用土地。而农业社会主义改造完成后,农村土地从农民土地所有制转变成为集体所有制,农民从个体劳动者转变成为集体化背景下的“社员”,农民个人无权自由地支配、使用土地,农民通过劳动获得“工分”,参与生产队的分配。而根据土地相关法律法规,农村土地所有权具有农民集体(生产队或自然村)所有和国家所有的双重形态,即根据土地用途的不同,农用土地所有权归农民集体所有,非农用地使用权归国家所有。胡宅地处镇区,苏溪的城镇化进展实际就是把胡宅变为新镇区的过程。在这一进程中,胡宅的土地资源成为了最重要的资源,即胡宅的集体土地大量被国家征用,成为国有土地,用于城镇公用设施和基础设施的建设。

根据2000年的统计,胡宅村所拥有的土地除用于旧村改造外,其他均被国家征用。在1086.8亩土地中,全部用于旧村改造的有221.2亩,占全部土地的20.35%;全部被国家征用(包括苏溪中学征用)的有390亩,占35.89%;部分国家征用和部分旧村改造(包括苏溪镇中学征用)合并有300亩,占27.60%;用于建厂房及村民建房的有8亩,0.74%;未被使用的尚余167.6亩,占15.42%。可见,差不多有一半的土地被国家征用。[5](PP.24-25)

自然地,胡宅在这个过程中获得了相应的补偿。这些补偿首先是直接的经济补偿,即征地补偿费。同时,也获得其他的政策性补偿。更进一步,胡宅村集体和村民在获得土地征用补偿的同时,其所拥有的地产也随之快速增值,由此而带来的财产性收入也是巨大的。

而于矿产,胡宅本无矿产资源可言,但因浙赣铁路维护等需要,1952年在上海铁路局扶持下,于村西牛头山建成苏溪碴场,从碴场修筑约1公里长的铁路专用线,在苏溪站与浙赣线连接。1955年在碴场基础上,成立地方国营义乌石碴矿。[3](P.178)21世纪初,随着浙赣铁路改线,石碴矿也被废弃,专用铁路线也和原浙赣线一起被拆除。

村庄资源之二:区位

城乡差异,在某种意义上讲就是区位差异。我们在讨论中国东中西部差异的时候,实际讨论的是农村之间的差异,而不是城市间的差异。东中西部中心城市,尤其是省级城市差异较小,或并无大的差异,甚至是倒差异——中西部如重庆、成都、西安等省城无论规模还是水平都在一些东部省级城市之上。但是,农村的差异却是巨大的。与出南京、出杭州相比,出重庆,出成都,出西安,往农村走,其间城—乡、乡—乡之间的落差,是令人惊叹的。由此,也可以验证中国问题到底是在城市,还是在农村。

从原点上看,区位是天然的特征,也即地理位置、地理环境。而从变迁的角度分析,交通条件、气候环境、经济社会、历史文化的演进,在特定时期也对区位优势升降产生重要的影响。在人类历史进程中,从开封到纽约,从长安到上海,东西南北间的兴衰起伏,不过千年甚至更短的时间。

从区域史角度看,区位优势也应该作为胡宅独特的村庄资源。与地处偏远山区的村庄相比,接近都市或都市周边的村庄,必定有更多的发展机会和拓展空间。胡宅地处镇区,传统义北中心地位,就为胡宅带来诸多便利。从当年胡宅胡氏始迁祖从永康胡库北上到杭州祭祖的行程可知,浙中永康、东阳、武义等县,当然包括义乌,如取陆路北上绍兴和杭州、嘉兴、湖州等地,苏溪为必经之道,胡氏先祖迁居也属慧眼独具了。苏溪东南向过廿三里,可与东阳、永康等地连通;南向过荷叶塘与义乌县城连通;西向过杜村至后宅,可与浦江县城浦阳镇连通;北向过大陈转西可与浦江白马、郑宅连通,北向往北过郑家坞至诸暨安华、牌头,及至萧山、杭州;东北向过楂林、杜门、东塘、岭下也达诸暨县境。因此,晚清民国时期,周边各路商人、手工业者聚集苏溪,商贸繁荣。

20世纪30年代,随着浙赣铁路的通车,苏溪人流、物流大大增加。1941年,日寇进犯,即先行拆毁铁路。1942年5月,苏溪沦陷,之后日寇强拉民夫修复铁路。抗战胜利后,1945年10月,浙江省公路局曾利用诸暨至金华的铁路路基开通汽车。1947年3月,杭州至金华段铁路修复通车。

胡宅作为农业村庄,地处镇区的区位优势也使其农作物的商品化程度较之其他村庄要高,多少可以增加村民收入。另外,即便在传统农耕时代,集市贸易也为村民提供从商的机会。丰富的人流、物流对于旅馆、饭店、场站等的需求,都可以为村民提供机会。进入近代以来,胡宅实际已经逐步发展成为亦农亦工亦商的市镇。

改革开放以来,胡宅的区位优势更加充分地体现出来。即便与同为镇区村的蒋宅比较,由于苏溪城镇化的空间取向,胡宅被完全纳入城镇化进程之中,而蒋宅倒是被边缘了。苏溪城镇化的各种好处,也更多被胡宅人所享用。

村庄资源之三:人口

折晓叶等认为:“村庄的资源具有乡土社会的特征,土地和人力构成农业经济和社区生存的基本资源,不仅支撑着农民向土地讨生活的农作方式,而且也凸现出自然经济中人地矛盾的基本内容;村庄还潜藏着一笔丰富的社会性资源,即社区中特定的社会关系和人际关系网络,他们存在的长时段性和超稳定性,使其较之社会其他区位关系更加具有资源开发的价值。除此而外,社区组织在中国村庄中也是一笔特定的、可为自治的农民加以利用和运作的社会性资源。这三笔资源,在村庄非农化的过程中被不断地加以开发和利用,给村庄工业化带来实际的好处和便利,从而转化成为农民在大社会竞争时可资利用的组织资本、经济资本和社会资本。”[6](P.46)

于村庄的人力资源、历史资源、文化资源、制度资源和组织资源等方面,最主要、最根本的实际是人力资源,其中村民的受教育程度、文化素养最为重要。镇区村的特性,在历史时期人口迁移过程中,本身就能集聚一批素质较高、有一技之长、头脑灵活而又吃苦耐劳的移民。同时,由于经济条件、眼界视野等因素,村民受教育程度普遍较高。

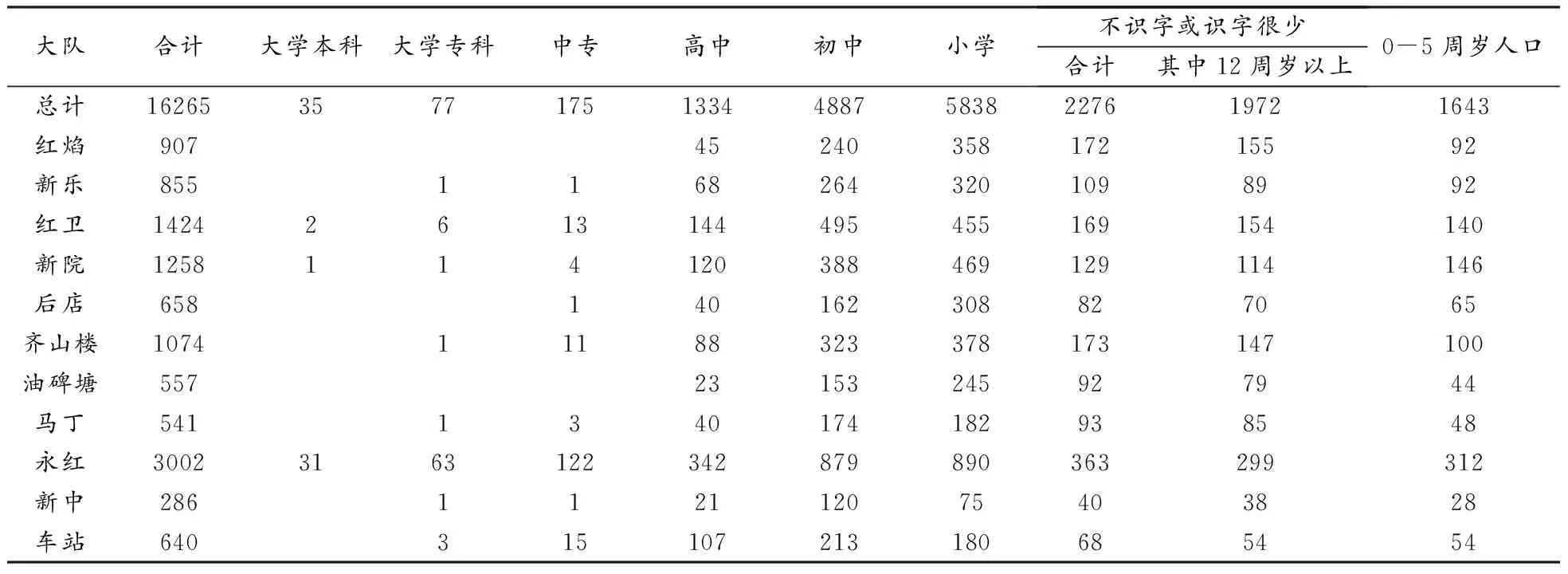

表1 1982年苏溪公社各种文化程度人口汇总表

注:0-5周岁人口未入统计。

资料来源:《苏溪公社人口普查资料》(1982年),义乌市档案馆,档案号119-4-5。

表2 1990年苏溪镇部分村各种文化程度人口汇总表

资料来源:《义乌市苏溪镇第四次人口普查汇总报表》,义乌市档案馆,档案号119-5-45。

从1982年和1990年两次人口普查各种文化程度人口汇总表中可以发现,时名永红的胡宅村村民文化程度明显高于镇区其他村庄村民的文化程度。即使与同为镇区村的蒋宅(当时称“红卫”大队)相比,也明显高出一些。

四、村庄的转型

如果从传统—现代的视角去讨论,社会转型无疑是漫长的历史过程。*所谓社会转型,一般是指从传统社会向现代社会、从农业社会向工业社会和信息社会、从封闭性社会向开放性社会的社会变迁和发展。确实,社会转型不仅具有整体性和复杂性的特征,而且是一个漫长的过程,具有长期性的特征。参见郭德宏《中国现代社会转型研究述评》,《安徽史学》2003年第1期。改革开放以来,中国农村发生了显著变化,市场在资源配置中起基础性作用,农民收入结构和增长来源发生显著变化,农村人口流动性越来越强,农村人口和家庭结构也发生重要变化,农村处于快速社会分化阶段,国家和农民的关系也发生了深刻变化。[7]毫无疑问,胡宅的转型便是以工商化为主导。或者说,作为镇区村,胡宅的现代命运必然被工商化进程所左右。

(一)村庄的工业

1949年,义乌全县的工业企业仅有58家,这些工业企业大部分为手工业作坊。据这一年年末统计,包括手工业者,全县共有工人6234人,全年工业产值561万元,占全年工农业总产值的10.4%。1950年10月,义乌县第一家国营工业企业公大碾米厂在稠城镇开办。1951年10月,全县第一个手工业生产合作社——篾业生产合作社在佛堂镇成立。1952年1月,稠城镇光明电厂成为全县最早一家公私合营工业企业。其后,经过手工业和资本主义工商业的社会主义改造,1957年义乌有工业、手工业企业270家,其中国营工业14家,公私合营企业28家,合作社性质的社、组228个,工业总产值(含个体手工业)1438万元,其中轻工业产值占90.9%。*本节工业企业部分内容,参见吴世春主编《义乌县志》,第174-175页。

1958年“大办钢铁”、“大办工业”,国营工业企业增至98家,手工业社、组都以公社为单位合并,转为公社办工业企业(社队企业),职工队伍也一度骤增。在20世纪60年代初国民经济调整过程中,调整、恢复手工业社、组,并根据中央关于地方工业要退够的要求,压缩工业企业数量和规模等。1964年,全县有企业163家,职工5075人,产值1415万元(含原浦江县产值)*1960年1月7日,撤销浦江县建制,除梅江公社划归兰溪县外,浦江全县并入义乌县。1966年12月,经国务院批准,中共浙江省委和省人民委员会发出通知,恢复浦江县建制。。“文化大革命”初期,部分企业“停产闹革命”。1969年后,一些从事铁业、木业、篾业的集体所有制企业(手工业社、组),利用国营企业“停产闹革命”之机,转产为工业生产服务的产品,出现了工业设备制造、电子、电动葫芦等工业企业,生产效益显著。1976年,集体所有制企业的产值达到2158万元,占全县工业产值的比重上升到42.9%。“文化大革命”时期,义乌虽然兴办了红旗电视机厂、矿山机械厂、建筑材料机械厂等新型的全民所有制企业,但全县全民所有制工业企业产值年均增幅只有5.6%,大大低于集体所有制企业年均17.6%的增长速度。这一年,义乌全县23个独立核算的全民所有制企业,有8个亏损,亏损额共计181万元;15个企业盈利,但盈利额只有188万元。

在此县域工业经济背景下,我们再来考察改革开放前胡宅的村域工业情况。如前所述,以胡宅为中心的义北地区在晚清民国时期逐步崛起,但工业的起点和水平仍不及稠城和佛堂。民国时期,胡宅主要有铁业、木业等手工业作坊,还有酒坊、酱坊,以及前店后坊的糕点食品加工点。*本节相关内容参考义乌胡宅村志编纂委员会编《胡宅村志》,第33-37页。直至改革开放前,胡宅工业较为薄弱。

改革开放以来,在原有社队企业的基础上,村庄的工业逐步发展。在义乌的工业经济中,义北的苏溪、大陈以服装业著称,尤其是衬衫制造业,被誉为“衬衫之乡”。值得注意的现象是,何以苏溪、大陈,包括相邻的浦江白马、郑家坞这些地方,会成为服装业最发达的地区?这些地区在改革开放初期,大约是1979年前后,同时发展衬衫产业。是传统使然,还是无心之柳、偶然之果?

关于大陈、苏溪服装业起步阶段的发展情况,《义乌县志》《胡宅村志》等均有记录。旧时民众服装均由裁缝匠户缝制,民国时期胡宅有吴尚潮、陈志道等几家夫妻裁缝店。1952年,苏溪成立成衣生产小组,1975年移至邻近新院村溪边。1979年,大陈公社一大队和苏溪公社杜村大队开办两家服装厂,生产化纤布商品服装。此后,大陈、苏溪服装业快速发展。

从苏溪情况看,最值得注意的是义乌西装总厂和义乌县衬衫厂与苏溪的渊源。改革开放后,苏溪成衣生产小组发展成为义乌县西装总厂。义乌西装总厂1981年开始生产商品服装。次年大陈劳保服装厂并入,职工达到108人,固定资产2.38万元,产值116.83万元,利润8.89万元。此后三年,产值年均增长26.1%。1985年,职工170人,固定资产27.8万元,有服装专用设备16台,产值234.58万元,利润12.58万元。产品销往上海等20多个省市自治区。[3](P.189)义乌县衬衫厂前身是苏溪公社杜村曙光服装厂,于1979年开办,当时职工有12人,缝纫机8台。1980年有职工65人,产值68万元,利润10万元。1981年,杜村曙光服装厂与苏溪公社马丁大队、大陈公社金山大队联办,实行承包责任制,当年产值124万元,利润13万元。1984年,杜村曙光服装厂改为义乌县衬衫厂。1985年,胡宅村参加联办,义乌县衬衫厂在胡宅村建成新厂房,并设立衬衫、西服、呢绒服装等流水生产线。是年,有职工405人,固定资产92万元,有高速平缝机68台,服装专用设备43台,并备有20千瓦和75千瓦发电机各1台,年产值671万元,利润40万元。同年12月,与上海衬衫四厂联营,生产钻石牌、光荣牌男衬衫。主要产品有男女衬衫、呢绒大衣制服、全毛西装等,销往上海、陕西等13个省市自治区。

在义北工业产业转型大背景下,大陈、苏溪多家集体所有制性质服装企业的快速发展,对于改革初期非农化进程中农村经济的转型,起到了重要的示范作用。可以说,大陈、苏溪服装业的发展,正是在这样的背景下推进的。

在这些集体企业发展的过程中,大量的正劳动力(主要指男性青壮年劳动力)和半劳动力(成年妇女劳动力)被吸纳到这些企业之中,从事生产性、设计性、经营性乃至管理性的工作。最大量的是从事生产性工作,衬衫生产的工序有十几道,从放样、裁剪、缝制、熨烫,到折叠、检验、包装、出货等,当时均为手工性劳动。设计岗位主要由专业性人才担任,开始时一般村民难以介入,但也有一些心灵手巧的年轻人通过传帮带进入设计岗位。经营性、管理性岗位一般由村庄的能人,特别是企业负责人的亲朋好友担任,主要从事采购、销售、外加工协调和内部管理工作。

同一时期,以义乌西装总厂和义乌县衬衫厂为代表,苏溪的服装业进入快速发展阶段。但是,处于镇区的胡宅,此时并没有进入区域经济发展的大格局中。原因显而易见,一是两家大的衬衫厂都不在胡宅村域,二是胡宅作为镇区村有自己独特的出路。

就胡宅而言,由于地处镇区,在以农为主的同时,改革初期的变化是多种经营特别是镇区商业性经营的发展。从表3可见,直到1984年,参加社办工业的劳动力最高时只有42人,合同制的外出临时劳动力和自行外出劳动的五匠(石匠、土匠、木匠、漆匠、瓦匠)及其他劳动力最多时也就35人、57人。以最高的1983年计算,参加社办工业劳动力、合同制的外出临时劳动力、自行外出劳动的五匠和其他劳动力共106人,约占全村男女正半劳动力863人的12.28%,这是比较低的数字。

表3 胡宅村历年劳动力结构表(1977—1984)

从历年统计报表上看,改革初期胡宅村民的人均收入并不高。1977年全村人均收入69元,1978年70元,1979年76元,1980年70元,1981年60元,1982年60元,1983年152元。但是,从实际收入情况看,胡宅村民在这一时期的收入水平有了明显的提高,收入主要来源正是非农的收入增加,包括农产品的商品性收入和从事工商业的收入增加。1984年,胡宅(时为永红大队)共有267位村民从事非农产业,其中有证个体工业从业人员83人,运输业27人,其他行业4人;无证个体工业从业人员88人,其他行业65人。*表3及此处资料根据历年苏溪农业报表统计而成。义乌市档案馆,档案号119-3-1、119-3-9、119-3-19、119-3-29、119-3-41、119-4-2、119-4-10、119-4-28。

无论是从全国、全省,还是义乌、苏溪的情况看,改革初期农民的收入水平明显改善。1984年底至1985年2月,浙江省组织173名干部,对1个县、2个乡和10个村、1310户农户作了农村社会经济典型调查。这10个村中,属传统农业型4个,工业型3个,农工型1个,林业为主型1个,渔业为主型1个。调查报告显示,农村改革取得显著成绩。[8](PP.192-193)

上述调查显示,改革初期浙江商品生产蓬勃发展,农民生活显著改善,更重要的是,农民的思想意识和观念也起了变化,旧的观念正在破除,新的观念开始树立,例如商品的观念、人才的观念、价值的观念、经济效益的观念、时间的观念、信息的观念等等。而观念的变化是持久的。

胡宅非农化的快速推进,实际是在1985年以后。1985年,胡宅村和义乌县衬衫厂合作。值得肯定的是,这是一次双赢的合作。义乌县衬衫厂原厂址在杜村,地理位置相对较为偏僻,不利于企业进一步发展,而胡宅地处镇区,需要引进也有优势引进一些企业。在此背景下,双方合作,由胡宅提供土地,企业出资建设新厂房。1985年义乌县衬衫厂迁入村南新厂房,这对于胡宅的发展具有重要意义,影响并带动了村域经济结构的转型。

综观大陈、苏溪服装业初期的发展,这时进入这些企业的都是本地村民,这些进入服装行业的农民,在集体所有制企业中学到了手艺,积累了经验,开阔了视野。其中有两个问题值得重视及探讨。实际上,在这些集体所有制企业的示范和带动下,本区域的村民,也就是今后发展的新市场主体,完成了两方面的积累:经验和资金。在参与企业生产、经营、管理过程中,一部分村民积累了经验。而资金积累,包括两部分,工资性资金积累,还有从外包业务中所获的利润所得。当时一些企业受空间、管理等限制,也出于经营效益考虑,分解生产加工环节的工艺,将一部分工艺如裁剪、缝制、熨烫、折叠等,外包给个体加工户,个体加工户利用家庭空间自行或雇佣少数劳动力完成,计件核算加工费用,这同样是双赢的办法。

正是在这样的过程中,一部分村民借着改革的契机,开始申办服装企业,而从市场集聚的意义上看,这些企业在发展过程中逐步向镇区集聚。

(二)村庄的商业

据万历《义乌县志》载,义乌有16个集市,其中义北有酥溪、八里、楂林三市。到清嘉庆时,有29个集市,义北有酥溪、楂林、大陈三市。民国集市虽有兴废,但大致仍循清例。全市集市贸易,以佛堂最称繁荣,上溪的粮食市场、苏溪的竹木家具市场也颇有名气。[3](P.269)

苏溪为义北重镇,较早便形成集市,且辐射诸暨、浦江、东阳各县。“苏溪市”设于胡宅村内,各地商人、农民逢农历二、五、八集市日前来赶集。交易水平种类繁多,有本地土特产、山货、农具、家具、日用杂货、小百货、小五金等。本地土特产主要有豆腐皮、青枣、三花梨、石榴;山货有锄头柄、米筛、箩、簸箕、毛竹、杉木等。

如前所述,苏溪街自北而南,总长1500多米,其中胡宅段约900多米。沿街开设数十家南北杂货、本地特产,糕饼饮食、铁器木器等店铺。民国时期,胡宅老街著名的南北货商号有本村人开设的歧昌、荣兴、裕隆,佛堂田心人开设的益源、益泉等;糕饼店有宏裕、元和、仁兴、合兴、仁和等;中药铺有问心堂、同志堂、青芝堂、广德堂等,另有刘显达、吴永财、石新潮、王初联开设的杂货副食店。[3](P.271)

新中国成立初期,随着社会稳定和国民经济的恢复性发展,农副产品交易猛增,市场兴旺。1953年,国家实施粮、棉、油等统购统销政策,而后又对生猪、鲜蛋、烟叶等农副产品实行派购、预购,农副产品上市品种、数量减少。1956年,手工业和资本主义工商业社会主义改造完成后,取消个体经济。1958年农民上市赶集减少,农村市场衰落。1959年9月,中央发出《关于组织农村集市贸易的指示》后,义乌全县共恢复农村市场25个,1962年全县集市11个月的成交额1844万元。“文化大革命”时期,农村集市交易较少,1967年11月全面关闭粮、糖、杉木市场。1976年3月5日起,推行所谓“社会主义大集”,全县集市强制统一以公历逢5、10日为市日,但群众不顾禁令,仍按原来集市习惯赶集。[3](P.271)在此过程中,胡宅村区的私营商业被并到苏溪供销社和正大合作商店。供销社在村域设立生产资料门市部,供应销售农具、化肥等,另外还有五金、棉布、副食、废品收购等门市部。在乡村设代销店,全部归国家经营。此后直至20世纪80年代中后期,生产和生活必需品均凭票定量供应。[2](P.38)

1979年1月18日起,明令全县28个农村集市恢复原来集期。此后,全县集市贸易快速发展。1981年,开辟湖清门小商品市场。1982年,新设青口集市,以农历三、六、九为集市日期。1983年起,陆续新建佛堂、后宅、稠城牲畜市场。1984年10月,廿三里集市日期由农历一、四、七改为农历逢单日。11月,赤岸集市日由农历二、六、十改为逢双日。同年,义乌开放了佛堂、上溪、后宅、苏溪、廿三里等地竹木市场。同时,还在全县开辟了13个专业性市场,在县城和廿三里各新建了一个小商品市场。

在此背景下,胡宅村域的集市贸易逐步恢复发展。村民凭借优越的区位优势,亦农亦工亦商,或进入工厂务工,或从事一些小的商业活动。

(三)工商化村庄

义乌的发展已经受到政府和学界的重视。2006年4月30日,中共浙江省委、浙江省人民政府发出了《关于学习推广义乌发展经验的通知》。近二十年有大量的关于义乌研究的论文和专著,其中相当多的是最近十年的成果。以一个县级市而言,应该是比较少见的。陆立军长期跟踪义乌发展,撰写了《市场义乌》《义乌模式》《义乌商圈》等专著,他和他的研究团队所提出的“义乌模式”、“义乌商圈”等概念、观点,引起了学界内外的重视,期间也有一些讨论。

关于义乌经验、义乌道路、义乌模式的讨论,都认为是市场带动工业,工业支撑市场,市场与产业联动发展,这是义乌发展的独特路径。卢福营等以义乌廿三里后乐村为个案,通过梳理后乐村自新中国成立以来50年非农经济变迁历史,指出后乐村村落经济结构的变迁并不是遵循理论家所揭示的“农业为主—工业为主—第三产业为主”的经济发展规律,而是走了从以农为主到农、工、商并举,再到商业为主,最后发展到工、商并举这样一条特殊的发展道路。[9]就义乌市整体发展道路而言,确实经历了市场带动工业、工业支撑市场、市场与产业联动发展的过程,这也是义乌发展的特质。作为小商品市场源发地的廿三里后乐村,便是典型。

当然,义北大陈、苏溪的情况略有不同。尽管改革前义北的大陈、苏溪和义东的廿三里一样,都经历了从传统副业延续、发展和转换的过程,但改革初期,义北以服装业的发展取得先机,积累资金和经验,然后依托传统的商业意识和义乌小商品市场的发展,而走上全新的发展道路。

20世纪70年代末至80年代初中期,当义乌小商品市场还在争议中小步推进时,义北以服装加工业取胜,获得了快速发展,大陈也成为义乌全县最受瞩目的明星。

从表4、表5可见,在村庄工商化进程中,劳动力结构发生了变化。

表4 胡宅村历年劳动力结构表

其他包括:卫生体育、社会福利事业、金融保险事业及其他非农行业。

资料来源:根据历年苏溪农业报表统计而成。1995年前数据藏义乌市档案馆,档案号119-4-46、119-4-65、119-5-6、119-5-15、119-5-31、119-5-46、119-7-6、119-8-10、119-9-7、119-10-6、119-12-6。1996年后数据藏苏溪镇政府档案室。

表5 胡宅村历年外出劳动力统计表

资料来源:根据历年苏溪农业报表统计而成。1995年前数据藏义乌市档案馆,档案号119-4-46、119-4-65、119-5-6、119-5-15、119-5-31、119-5-46、119-7-6、119-8-10、119-9-7、119-10-6、119-12-6。1996年后数据藏苏溪镇政府档案室。

五、村庄的城镇化

在中国东部发达地区,“工商化村庄”占有相当的比重。一般来说,这些村庄的发展模式是就地转型成为城镇。自20世纪80年代以来,与义乌的快速城市化一致*一些研究者称义乌的城市化为爆炸性发展。参见徐剑锋《中小城市的爆炸性发展——以浙江省义乌市为例》,《城市发展研究》2003年第3期。,处于苏溪镇区的胡宅村,完成了城镇化的初步转型,从改革之前的农业村庄发展成为工商化城镇。或者说,在村—镇之间,苏溪城镇化过程,也是胡宅被城镇化完全吸纳的过程。

(一)村庄的规划

如前所述,自浙赣铁路通车以后,苏溪逐步繁荣。地处镇区的胡宅,村落范围逐步扩大,但受铁路制约,长期在浙赣铁路西侧边往南扩张。直至改革开放前,均属于自发发展阶段,带有较大的随意性。

胡宅早期聚落形制主要是由沿南北向的主街和其间的巷、弄组成,民房错落分布,坐落于下街头、上街头、七房里、大门里、六房头、踏碓下、第四房、和明堂、姓方门、茂兴里、四房头、后井头、前井头、崇德堂等多个门头和街巷里弄。

改革开放初期,随着经济的发展,政府对村、镇发展进行指导,开始有所规划。1984年,经村民小组、苏溪乡人民政府、义乌县人民政府审批,确定《永红大队规划图(1984-1994)》。从1984年规划看,整体上还是沿铁路西侧向西、向南发展。规划主要涉及工业用地和住宅用地两部分,工业用地就是在最南面划出一部分给义乌县衬衫厂建造厂房,另外在村南划定一批住宅用地。

与经济发展速度相比,这次规划很快不能适应苏溪城镇发展要求。1987年苏溪镇制定了新的城镇近期发展规划。比较苏溪镇现状图(1987)和苏溪镇近期规划图(1987-1990),可以看到,新的规划为苏溪镇的发展确定了大的方向:

首先,镇区重心向南发展。苏溪老镇区是以胡宅、蒋宅两村为核心组成的,但镇北为低丘缓坡区,作为建设用地开发利用难度稍大。更重要的是,向北发展的辐射力不够,难以体现镇区优势。而胡宅村区南面较为平缓,大部分为水田,且向苏溪火车站和城区方向扩张,发展的物理空间和经济空间较为广阔。

其次,新的规划跨越铁路、公路向东发展。苏溪镇区原来在浙赣铁路和省道西边狭长地带,受制于铁路、公路线的阻隔。跨越发展是一大举措,此后镇区发展出现了全新的格局,东区成为苏溪新区。而到20世纪90年代公路外移,2006年浙赣铁路改道,苏溪老区和新区完成打通,成为一体。

苏溪镇区规划对于胡宅具有根本性的意义。*《苏溪镇城镇规划图纸》,义乌市档案馆,档案号119-5-16。此后,村庄的空间结构乃至经济结构、社会结构都发生根本变化,胡宅在苏溪的城镇化进程中逐步被改变,直至完全被吸纳。

(二)村庄的再造

解放以前,胡宅村区有胡、谭等姓的祠堂、厅、堂屋等公共建筑。这些房子古老陈旧,有些甚至发生倾斜。*参见义乌市胡宅村志编纂委员会编《胡宅村志》。土地改革运动中,上述祠堂、厅、堂屋作为公常财产被没收,有的被征为政府办公场所,有的被充为国家粮库,也有被国营商业单位占用。直至改革开放初期,胡宅村要召开社员大会等,都会向村区的中学小学借用教室。

从新中国成立之初到20世纪70年代末改革开放以前,村区形制基本没有变化。部分村民因为家庭人口增多,住房紧缺,就在原来屋基上见缝插针,建造封闭的沙墙简易楼房。此一时期建造的房屋有398间。

改革开放初期,随着联产承包责任制的推行和村庄非农化的初步发展,村民的生活水平不断提高,改善居住条件的要求增强,要求建房的村民较多,但由于国家对耕地实行严格的控制政策,村民个人建房受限。在此情况下,胡宅开始村庄的再造。这种村庄聚落的再造,通常被称为旧村改造。

20世纪80年代初,村里(时为永红大队)采取分批审批、统一建造的方式,新建村民住宅。1982年、1984年、1985年三次分别将贾家塘下水沟以东、后溪以西耕地和后四石耕地、溪滩地、贾家塘下水沟以西到苏溪中学围墙脚耕地,审批作为住宅用地。当时统一规定,每间房建筑面积宽3.6米,长度7.2米,前后两排房子间距控制在3.6米,总体比较紧凑。住房统一建造,为沙砖混合结构、水泥预制楼板的连体房,高度一般为两层、少数是三层,较为明显地改善了村民的住房条件。

1987年后,在苏溪城镇总体规划的背景下,胡宅加快村庄改造,在向南拓展的同时,开始跨越浙赣铁路线向东发展。1988年将贾家塘顶至兰畈、后溪的耕地,审批建造村民住房。1992年国家征用六寺下耕地156.58亩,建设工业区。1996年将庄后田畈、兰畈、山咀头等田地批给村民建房。这几年共建房1362间。这一阶段建房不仅数量多,在建筑用材上都采用钢筋水泥的框架结构,都是三至六层的高楼。

据2000年统计,不包括苏溪镇政府直属机关、学校、法庭、公安派出所、粮管所、食品公司、工商所、税务所、信用社、银行、义乌衬衫厂、电镀厂、水带厂、木器厂、供销系统、医院、铁路工区等事业企业单位房屋,胡宅村村集体和村民有一至六层、新旧不等房屋3202间。

2005年,胡宅启动新一轮的村庄改造工作。这次村庄改造,无论规模还是深度,都超过以往任何时候。随着苏溪镇区规划的修订,随着镇区空间的拓展,随着义乌工业园区的建设,胡宅完全融入了快速城镇化的大潮之中。旧村成为历史,新镇已然成形。

六、新胡宅人

在村庄转型过程中,胡宅的人口数量、人口结构等发生了重大的变化。胡宅户籍人口从农村户籍转变成为城镇居民户籍。户籍变化了,身份呢?另外,在村庄工商化进程中,大量的流动人口进入村域,流动人口甚至大大超过了本地户籍人口,其间的关系、冲突、融合均是现实的大问题。不管是胡宅户籍人口,还是外来的流动人口,或许都需要去面对“新胡宅人”这一独特的角色!

(一)人口的变迁

八百年来,胡宅村域人口逐步上升。但在历代几次战祸和兵乱中,人口有过非正常的减少。元末明初朱元璋大兵下婺(州),胡宅有部分村民死于战乱。清咸丰、同治年间,村民死于战乱和充当营卒的人数以百计。抗日战争时期,日寇侵占义乌,村民被杀死、烧死的有几十人。

近代以来,随着苏溪作为义北中心地位的凸显,胡宅村域移民数量增加,各姓杂居,村庄人数有较大增长。

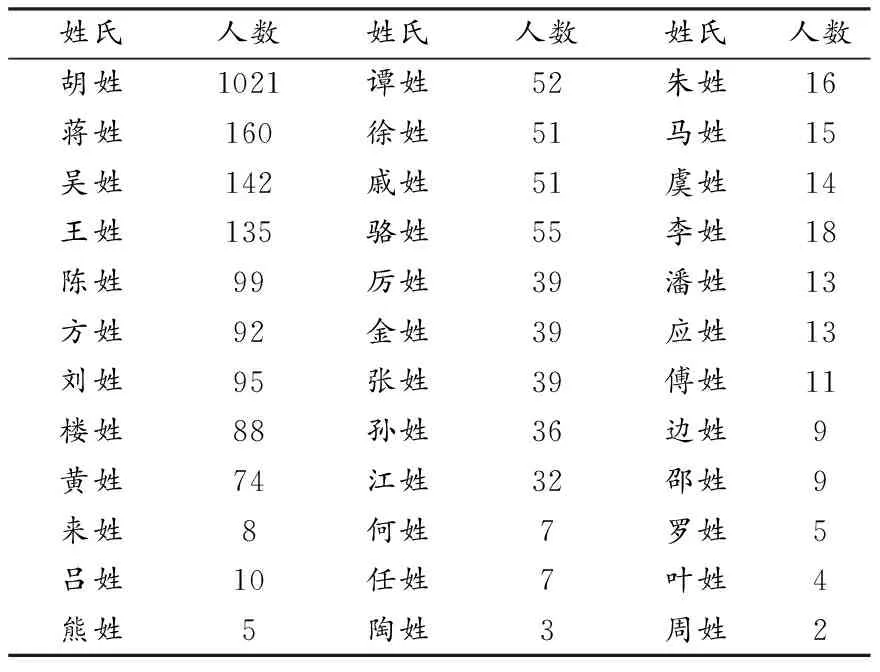

据《胡宅村志》载,1971年胡宅全村人口1 823人,1976年全村人口为1 920人。据2000年统计,村区居住总人口(包括机关、企事业单位)为15 973人。其中学校人口为3 701人(小学989人,初中1 610人,高中1 102人)。胡宅本籍在册户数847户,人口2 472人,其中男1 182人,女1 290人。全村姓氏以户计算为36个,以人计算为85个。

按户姓统计,胡姓人口占总人口比重为41.3%,蒋姓占6.5%,吴姓占5.7%,王姓占5.46%,陈姓占4.0%,刘姓占3.8%,方姓占3.7%,楼姓占3.6%,黄姓占3.0%,骆、谭、徐、戚姓各占2.0%左右,厉、金、张、孙、江姓各占1.5%左右,其他各姓均不到1%。

表6 胡宅户姓在册人口统计表(2000年)

资料来源:义乌市胡宅村志编纂委员会《胡宅村志》,2001年,第70-71页。

(二)“新胡宅人”

在城镇化过程中,最核心的实际是人口的集聚和人的身份的变化。在胡宅工商化过程中,胡宅人在变化。同时,工商化吸引了大量来自义乌市外、浙江省外各地的流动人口。在工商化、城镇化过程中,新胡宅人群体逐步形成,并落地成为“新胡宅人”。

“新胡宅人”实际蕴含两层含义:一是原胡宅户籍人口从农民向居民转化成为“新胡宅人”。另外一层含义是大量来苏溪镇、胡宅村域从事各行各业的流动人口,他们长期在苏溪镇区、胡宅村域生活、工作,最长的甚至已经生活、工作了二十多年,有一部分已经成为“新胡宅人”。

(三)从“胡宅人”到“新胡宅人”

千百年来,胡宅人在苏溪江畔繁衍生息,世代务农为生,同时兼业手工业或从事集市贸易。改革开放以后,村庄在城镇化进程中发生双向变动:一方面,村民逐步从土地中抽身,不再依附土地,进入非农行业,或成为乡镇企业工人、经营管理人员,或自行办厂创业,或从事商业性活动;另一方面,在城镇化过程中,村域土地被征用,村庄逐步失去土地,村民无地可耕,洗脚上岸,离开土地。

1999年,在义乌城市化的大背景下,胡宅村98%以上户籍人口从农业人口转为城镇居民户口。如果时间倒流,早10年、20年,这样的转变完全不可能。户籍曾经与就业、福利等一系列保障和权益结合在一起,但是,当这一天来临的时候,村民并没有欣喜若狂,甚至不以为然。对于村民们来讲,除了名义上的“居民”外,身份转换并没有转变。

(四)从“外路佬”到“新胡宅人”

20世纪80年代初期,进入胡宅村区企业务工的主要还是本地人。但从80年代中后期开始,随着服装业的快速发展,对劳动力的需求大大增加。之后,大量外地流动人口进入苏溪,进入胡宅。胡宅人称呼这些流动人口为“外路佬”,显然,这是一个有特定含义的称呼。

从最早的零星流动人口,到90年代开始大批进入;从开始的试探性流动,到大规模的家庭式迁移,短短的20多年时间,胡宅村区流动人口大大超过了户籍人口。据2010年统计,胡宅户籍人口只有2500多人,但登记在册的流动人口达到2万多人,实际流动人口还要多一些。这些进入胡宅的流动人口,最长的已经在这里生活了20多年,他们和当地人建立了和谐的关系;他们的下一代在这里出生,成长,这些孩子在苏溪入学,他们对家乡没有感受,没有归属感。实际上,这些孩子,包括他们父辈中的一部分,已经不可能回到他们祖辈的家园,即使回去了,也回不到土地。

这些流动人口中的一部分人,将成为新一代的移民。他们通过若干年的挣扎、奋斗,沉淀下来,将成为“新胡宅人”!

(五)冲突与融合

如上所述,在村庄的工商化、城镇化进程中,胡宅人成为“新胡宅人”。同时,“外路佬”也成为“新胡宅人”。无论是胡宅人与“外路佬”,还是“外路佬”中不同地方的人员,包括两种不同的“新胡宅人”,之间的距离、隔阂甚至鸿沟一直是存在的。

这种距离、隔阂甚至鸿沟引起了双向的紧张,无论胡宅人还是“外路佬”都对对方有一种排斥感。胡宅人对于人口集聚膨胀带来的拥堵状况,以及村区环境卫生、社会治安等问题,表现出强烈的不满。而“外路佬”对于自身工作、生活境况与当地人的巨大落差,同样积蓄着失落、愤怒。而在“外路佬”之间,问题甚至更为严重。胡宅流动人口主要来自江苏和安徽两省,两种地方性的力量基于生存逻辑而产生竞争,互相之间的矛盾和冲突更为激烈。

令人欣慰的是,随着时间的推移,各种冲突慢慢出现缓解。通过长时间的交流,尤其在工商化背景下所积累的开放性心态、包容性思维等,增进了互相之间的了解,融合的迹象开始显露。

事实上,作为镇区村,胡宅聚落发育的过程,就是人口集聚的过程。近代以来,村区人口规模不断扩大,很重要的原因是流动人口的增加,其中一部分成为胡宅的新移民。胡宅是主姓村,据2000年统计,胡姓人口占总人口比重为41.3%,其他有蒋、吴、王、陈、刘、方、楼、黄、骆、谭、徐、戚、厉、金、张、孙、江等姓。从表7可以清楚显示,胡姓以外各姓主要是在晚清民国时期迁居胡宅。迁居原因有入赘、经商、从艺、从医,包括水库建设移民等。这应该是镇区村人口结构的特点,即在原主姓村落基础上人口的不断积聚和融合。也就是说,从历史角度看,移民是常态。包括胡姓在内的胡宅人,本身也是在不同历史时期由于不同的原因迁居到胡宅,世世代代艰苦创业,从生存到发展,成就家庭、家族,也成就村庄的历史和文化。因此,在工商化转型过程中,无论胡宅人,还是“外路佬”,都可以从祖先的历史中找到包容性资源,消解冲突,实现融合。

表7 胡宅各姓迁居情况表

资料来源:义乌市胡宅村志编纂委员会《胡宅村志》,第72-78页。

当然,上述冲突和融合问题的讨论,需要从更大的视野去观察。特别是胡宅所在的义乌市,由于选择“以商兴市”的发展战略,成为一种商业化的高强度、高密度人流、物流区域,形成大规模的,来自全国、全世界的流动人口群体。因此,对于义乌来讲,流动人口管理是一大课题。

义乌市从20世纪90年代开始探索流动人口管理的方式方法,积累了经验,取得了一定的效果,不仅实现了对流动人口的有效管理,更重要的是逐步推进社会的融合。确实,现代社会是一个流动的、陌生化的社会,在这样的社会里,社会的整合不仅仅需要基于密切关系基础上的个人信任以及建立在法律规定上的制度信任,而且越来越需要以共同信念为基础的广义信任和想象共同体的构建。义乌市挑战既有的身份安排,从建设性的角度来建构外来人口,赋予外来人口比“农民工”、“打工者”、“务工人员”等称呼更积极的身份——“外来建设者”,进而倡导“新义乌人”身份,力图将高异质的义乌社会建构成为一个新的“想象共同体”,尽量消除中国人与外国人、本地人与外地人、城里人与乡下人的区别和隔阂,较好地实现了义乌社会的融合。[12]

在胡宅,随着城镇化水平的提高,随着城镇人口的扩张,这种融合的速度也逐渐加快。在核心融合即文化融合上,外地人较为主动地向本地人趋同,如饮食习惯、生活方式等等,接受本地的习俗。更重要的是,胡宅人与外地人之间实现了通婚。

七、结 语

毫无疑问,在历史的大潮中,东部发达地区的镇区村,由于独特的区位优势和资源禀赋,必定会被融入非农化、城镇化进程中。尽管,在行政上村庄仍然作为理论上自治的单位,在经济上村庄延续农业社会主义改造之后集体经济的属性,但是,城镇化的过程,事实上也是这部分村庄解体的过程。甚至,这些村庄将迷失于村庄与城镇之间!

在这一进程中,村庄本身和村庄里的人,将经历机遇与挑战的双重境地。从胡宅的情况看,在浙中都市区建设过程中,在义乌城市化的大格局中,以胡宅村为中心的苏溪镇区的进一步扩张是必然的:一方面,苏溪的快速城镇化,有着持续膨胀的内在冲动和力量;另一方面,义乌工业园区作为省级工业开发区,作为义乌最重要的工业区,具有强劲的发展势头。

但是,在转型过程中,胡宅仍然面临诸多挑战。作为村庄自身,如何从村庄向社区转变,这是一个艰难的过程。在城镇化过程中,村庄成为都市里的村庄,村庄实际上逐渐解体了,村庄的历史、村庄的文化、村庄的认同都在慢慢弱化,是喜是忧?

更重要的是,无论是胡宅,还是苏溪,都面临新的挑战。这些挑战有不可抗拒的外部冲击,也有来自村庄、城镇自身的局限、制约。从外部的冲击看,首先是铁路、公路交通格局的变化,使苏溪、胡宅不再拥有作为义北交通重要孔道的地位,长时期所形成的对周边地区特别是对诸暨、浦江、东阳的辐射和集聚作用实际已经失去。其次,金义都市区的规划大格局,将引导义乌与金华的对接发展,义乌发展的导向性力量将向南延伸。苏溪处于义乌北部,处于金义都市区的外沿,在此背景下有被边缘化的危险。而相反,南乡的佛堂等地将再次快速崛起。最近的实际观察,已经可以感受到佛堂等南乡重新崛起的迹象和潜质。

[1]郑天挺,吴泽,杨志玖.中国历史大辞典(下)[K].上海:上海辞书出版社,2000.

[2]义乌市胡宅村志编纂委员会.胡宅村志[M].义乌:自印,2001.

[3]吴世春.义乌县志[M].杭州:浙江人民出版社,1987.

[4]蒋守元.新院村志[M].义乌:自印,2011.

[5]胡宅村土地分布及征用情况一览表(2000年)[M]//义乌市胡宅村志编纂委员会.胡宅村志.义乌:自印,2001.

[6]折晓叶,陈婴婴.社区的实践——“超级村庄”的发展历程[M].杭州:浙江人民出版社,2000.

[7]韩俊.改革开放以来农村经济社会转型研究[J].经济研究导刊,2008,(2).

[8]中共浙江省委农村政策研究室.浙江省农村社会经济典型调查综合报告[R]//中共中央书记处农村政策研究室资料室.中国农村社会经济典型调查(1985).北京:中国社会科学出版社,1987.

[9]卢福营.农村非农化的村落特色及其启示——以浙江省义乌市后乐村为个案[J].中国农史,2005,(2).

[10]盛妍.农村建设用地集约利用研究——以义乌城乡新社区建设政策实践为例[D].杭州:浙江大学,2011.

[11]阮梅洪.宅基地价值化——一个义乌样本的观察与思考[M].上海:同济大学出版社,2010.

[12]鲍洪俊.想象共同体的构建与社会整合——来自浙江义乌的经验[J].浙江社会科学,2008,(8).

(责任编辑:沈松华)

An Empirical Study on the Transformation of Industrialized-commercialized Villages: A Case Study of Huzhai in Yiwu City

LIANG Jing-ming

(College of Humanities, Zhejiang University, Hangzhou 310028, China)

In the developed eastern area of China, industrialized-commercialized villages account for a considerable proportion. Since 1980s, with the rapid urbanization of Yiwu City, the village of Huzhai in Suxi Town, northern Yiwu City, has completed its initial transformation of urbanization and transformed into an industrialized-commercialized village from an agricultural village before the reform. Under the relationship between villages and towns, the urbanization process of Suxi also promotes the urbanization of Huzhai. The village and its villagers have experienced and will continue to experience the opportunities as well as the challenges. On the one hand, the rapid urbanization of Suxi is driven by the continuous expansion of inner impulse and power. On the other hand, it is an incessant and hard process for Huzhai to transform into a community from a village, and for the villagers to become the new residents of Huzhai.

urbanization; Village; industrialized-commercialized; Yiwu City; Huzhai

2016-08-01

梁敬明(1965-),男,浙江玉环人,历史学博士,浙江大学人文学院历史学系教授,主要从事中国现代史和中国乡村社会史研究。

城市学研究

K27;C911

A

1674-2338(2016)05-0109-15

10.3969/j.issn.1674-2338.2016.05.012

——以东至县香隅镇镇区控制性详细规划为例